珠江口盆地白云深水区构造-岩性油气藏特征及成藏模式

陈 亮,庞 雄,韩晋阳,冯 轩

(中海油南海东部石油管理局,广东 深圳 518064)

0 引 言

位于陆坡深水区的白云凹陷具备得天独厚的构造-岩性油气藏发育条件[1],由于缺乏大型构造圈闭,近几年的油气勘探主要以构造-岩性油气藏勘探为主[2],并且在白云凹陷东部的珠江组获得了一系列的构造-岩性油气藏发现,其天然气三级地质储量达500×108m3,但对白云深水区构造-岩性油气藏成藏特征及模式的总结却非常少。通过对白云深水区构造-岩性油气藏成藏条件的系统分析,结合已证实的构造-岩性油气藏的解剖,研究白云深水区典型构造-岩性油气藏成藏特征及成藏模式。

1 区域地质背景及地层格架

白云深水区泛指白云凹陷陆坡深水区,处于南海北部大陆边缘陆坡区,水深为200~3 000 m,盆地演化经历了始新世—早渐新世裂陷阶段、晚渐新世以来断坳转换阶段及热沉降阶段。自23.8 Ma以来的持续强烈的热沉降作用,使得白云凹陷整体呈NEE向展布的“锅状”巨型凹陷,凹陷面积超过20 000 km2,新生代最大沉积厚度超过10 000 m,是珠江口盆地最大的凹陷[2-3]。白云凹陷自下而上发育湖泊—沼泽相为主的文昌组、恩平组断陷沉积,三角洲相的珠海组沉积以及新近系深水陆坡、深水扇相的珠江组、韩江组和粤海组海相地层。

自1997年以来,针对珠江深水扇系统的层序地层学研究,建立了白云凹陷的全地层三级层序充填格架,在珠海组内部识别出7个层序界面,分别为ZHSB1(T70) 、ZHSB2—ZHSB6、SB23.8(T60),将珠海组分成6个三级层序:ZHSQ1、ZHSQ2、ZHSQ3、ZHSQ4、ZHSQ5和ZHSQ6[4-5];在珠江组—韩江组共识别出7个层序边界(SB21、SB17.5、SB16.5、SB15.5、SB13.8、SB12.5 和SB10.5)及一个重要海泛面(MFS18.5),建立了包含7个三级层序(SQ23.8、SQ21、SQ17.5、SQ16.5、SQ15.5、SQ13.8和SQ12.5)的白云深水陆坡区层序地层格架[6,9-10],划分出各层序内的低位体系域和高位海进体系域,为深水地区储层研究及岩性油气藏研究奠定了坚实基础。

2 沉积体系及储层发育条件

发生于23.8 Ma时期的白云运动为珠江口盆地的重大沉积-构造转换面,对应着南海扩张脊的跳跃和偏转、古珠江物源突变等[9]。白云运动导致了白云深水区陆架坡折带由晚渐新世位于南部隆起带附近向中新世的白云凹陷北坡迁移,其位置从距今21.0 Ma以来基本维持不变,宏观控制了白云深水区渐新世以来的沉积体系类型。其中,距今23.8 Ma以前,陆架坡折带呈NNE向展布, 由NW向SE方向迁移, 控制了珠海组海退进积型层序组合的浅水三角洲沉积体系;23.8 Ma时期,陆架坡折带快速跃迁至白云凹陷北坡的番禺低隆起一带, 走向为NE,控制了珠江组—韩江组海侵加积型层序组合及深水-陆坡沉积体系[4-6]。

2种类型和位置不同的陆架坡折带控制了深水区有利储集层和成藏带的发育,包括浅水三角洲沉积体、低位陆架边缘三角洲沉积体及陆坡区珠江深水扇砂体等有利储集层分布,物源供给条件和相对海平面变化等多种因素控制了白云深水区优质砂岩储层的发育。

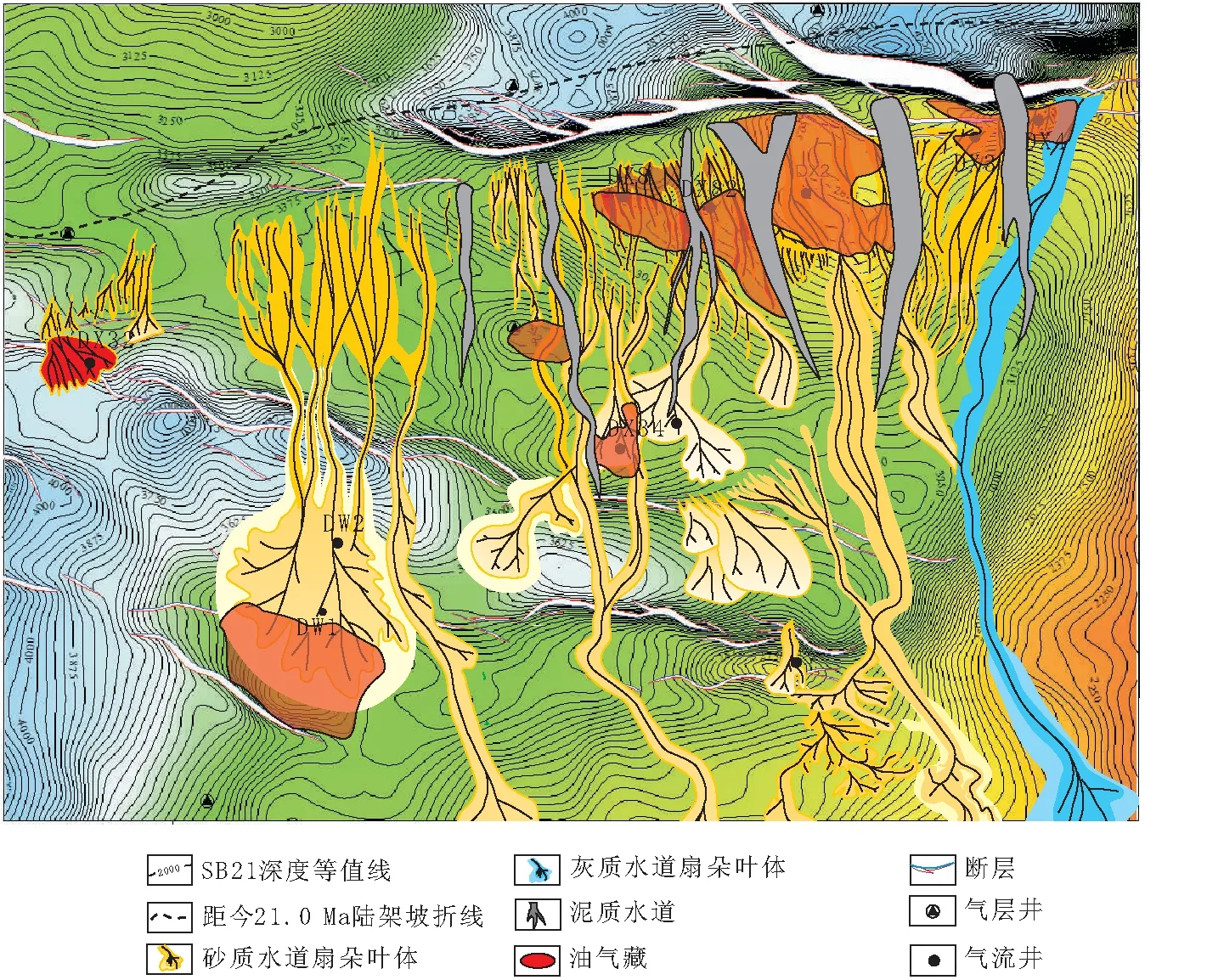

21.0 Ma时期,发生大规模的海平面下降,古珠江三角洲推进到白云北坡的陆架边缘,在番禺低隆起地区形成大规模进积型陆架边缘三角洲,形成深水区最为富砂的物源背景,进而控制了白云深水区砂质重力流最为发育的层序SQ21(珠江组下段)[7]。在近东西向的陆架坡折带之下,发育一系列垂直于陆架坡折带方向的条带状水道复合体沉积及朵叶状深水扇沉积,这些水道复合体和深水扇朵叶体经多口钻井证实为20~40 m厚的块状砂岩沉积(图1)[8-10],为优质的深水重力流储层,是深水区最主要的勘探目标。

图1 白云凹陷东部SQ21优质储集层分布

3 白云深水区区域构造背景

白云凹陷在平面上可分为3个次级洼陷(白云西洼、白云主洼、白云东洼)和4个向凹陷中心倾没的鼻状隆起带(番禺低隆起带、西南断阶隆起带、白云东鼻状隆起带和白云南部隆起带)。目前,白云深水区已发现的岩性油气藏主要集中在白云深水区东部的2个鼻状隆起带上(白云东鼻状隆起带和白云南部隆起带)。其中,白云东鼻状隆起带为一长期发育的继承性古隆起,近东西向展布,由西向东逐渐抬升,向东倾覆于东沙隆起之上,向西及向南均倾没于白云主洼,北侧为一组白云东洼的控洼断裂;白云南部隆起带也是一个长期发育的继承性古隆起,向西北方向倾没于白云主洼。

4 构造-岩性油气藏发育类型及特征

目前,在白云深水区已证实的3种类型构造-岩性油气藏(图2),主要受控于深水扇储层的发育特征及区域构造背景。

4.1 水道型构造-岩性油气藏

水道型构造-岩性油气藏指南北向发育的条带状重力流水道储层在东西向鼻状构造背景下形成的构造-岩性油气藏。主要发育于陆架坡折带下方,储层为南北向发育的条带状珠江组下段重力流水道砂岩,油气藏的高部位为重力流水道的上倾尖灭区或东西向鼻状构造带的脊部。重力流受滑塌等突发事件启动,在上陆坡由于坡度较陡而不断加速,该阶段以侵蚀下切作用为主,随着陆坡坡底坡度变缓而减速,在该阶段以砂岩卸载沉积作用为主(图2a)。因此,通常在陆架坡折带与水道—深水扇之间发育“过路不留”(Bypass)带,“过路不留带”将坡折带下方的砂岩水道沉积与坡折带上方的陆架边缘三角洲沉积分隔开,使沿陆坡方向发育的

图2 白云深水区重力流沉积特征及构造-岩性圈闭发育模式

水道形成上倾尖灭型地层圈闭[7]。白云深水区已发现的DX8、DX82气田经证实为此类型的构造-岩性油气藏(图3、4)。钻井显示,该类油气藏的储层为块状深水重力流水道砂岩储层(图1),测井曲线呈箱形,岩心为块状中—细砂岩,可见撕裂状泥砾,为典型的重力流水道砂岩,厚度为20~40 m,孔隙度平均为18%~25%。该类构造岩性油气藏可以依托构造背景发育,如DX8气田的ZJ110气层;也能以纯岩性油气藏的形式发育,如DX82气田的ZJ110气层。可以单条水道的规模存在,也可以由多条复合水道相互沟通形成更大规模的水道复合体岩性油气藏。

图3 白云凹陷东部不同类型构造-岩性油气藏气藏剖面特征

4.2 水道侧封型构造-岩性油气藏

水道侧封型构造-岩性油气藏指大型泥质充填的深切峡谷对下覆储层进行侵蚀,并在构造高部位形成侧封,形成水道侧封型构造-岩性油气藏(图2b)。该类油气藏常发育于陆架坡折带下方,储层为珠江组下段—珠海组重力流水道砂岩及珠海组晚期陆架边缘三角洲砂岩,油气藏的高部位常受泥质充填的水道切割侧封。在陆架坡折带下方发育大量的条带状下切水道,有些水道为砂质充填,有些水道则为泥质(或灰质)充填。水道的充填物主要受控于陆架坡折带上方物源区的沉积物组成及重力流的沉积过程[8-10]。通常情况下,当形成重力流的物质组成(物源区物质组成)以泥质为主时,在陆架坡折带下方形成以泥质充填为主的水道(搬运距离足够远时也能形成砂质水道);当物源区以富砂沉积为主时,在陆架坡折带下方形成砂质充填为主的水道[7]。下切水道的充填物还受重力流的搬运过程控制,在上陆坡通常发育侵蚀作用为主的下切水道,下切水道内被后期的泥质沉淀物充填;在下陆坡发育以沉积作用为主的下切水道,水道内常以砂质沉积为主。21.0 Ma时期,白云凹陷东部的陆架坡折带下方发育大量的泥质水道和砂质水道[12-13],而白云东鼻状构造带具有自西向东逐渐抬升的鼻状古隆起背景,当南北向展布的泥质条带状水道对下覆地层形成切割时,在构造的高部位形成侧封,从而形成构造-岩性油气藏。如白云凹陷东部的DX8气田和DX82气田的ZJ210气层,经证实为此类型的构造-岩性油气藏(图3、4),DX8气田和DX82气田的ZJ210层为三面倾伏向东抬升的单斜构造,构造的高部位受2条南北向大型泥质下切水道侧封。钻井证实,气田的气水界面受控于东侧泥质下切水道。

图4 白云凹陷东部构造-岩性油气藏发育特征

4.3 扇朵叶型构造-岩性油气藏

扇朵叶型构造-岩性油气藏主要发育于中下陆坡或盆底地区(图2c),储层为珠江组下段重力流扇朵叶体砂岩,扇朵叶体通常孤立发育于深水富泥的背景下或水道的末端,呈朵页状撒开。目前,该类型的圈闭主要发育于白云凹陷的靠近洼陷中央地带,储层规模通常比较大,扇朵叶体的规模控制了油气的富集程度,如白云深水区东部DX32气藏和DW1油气田的珠江组气藏(图4)[12-13]。钻井显示,该类油气藏的储层为块状深水重力流水道复合体砂岩储层,如图1的DW1井,测井曲线呈箱形,岩心为块状中—细砂岩,可见撕裂状泥砾,厚度为20~60 m,孔隙度平均为20%~28%。

5 白云深水区构造-岩性油气藏发育主控因素及成藏模式

5.1 优质砂岩储层

目前,在白云深水区发现的90%以上的构造-岩性油气藏都来自SQ21的重力流优质砂岩储层,包括重力流水道复合体砂岩和深水扇朵叶体砂岩。岩心资料统计显示,砂岩平均孔隙度为19%~27%,渗透率达3 000 mD,为中高孔高渗储集层[6]。这些优质重力流砂岩储层的发育,受控于大规模海平面下降背景下陆架坡折带的展布及陆架边缘的沉积物质组成[14]。

5.2 长期古隆起背景

白云凹陷发育多个具有长期古隆起背景的鼻状构造带,这些鼻状构造带倾没于白云主洼,是油气运移的长期有利指向。此外,这些鼻状构造带的走向通常与砂体的展布垂直,非常利于形成构造-岩性圈闭。如白云东鼻状构造带,该鼻状构造带近东西向展布,由西向东逐渐抬升,与近南北向展布的条带状重力流水道砂体叠合,形成了多个构造-岩性油气藏(图4、5)。

5.3 “流体底辟+断裂+构造脊+不整合+砂体”复合油气输导体系

白云凹陷发育“流体底辟+断裂+构造脊+不整合+砂体”复合油气输导体系,是岩性油气藏形成的保障。凹陷中心生成的油气要穿过巨厚深海相泥岩,在早中新统珠江组深水扇中聚集成藏,疏导体系是关键。在白云凹陷中部,自23.8 Ma 以来发育多期的流体底辟活动,在地震上表现为“模糊带”的特征,表明白云凹陷存在超压史并造成流体以底辟带为垂向疏导通道释放的表征[15];晚期的新构造运动(即10.5~0.0 Ma的东沙运动) 形成气烟囱、剌穿、底辟、断层等多种垂向输导系统,沟通了天然气垂向运移通道;珠江组下段及珠海组连片砂体形成横向运移通道[15],与白云凹陷北坡及周边发育的多个向主洼倾没的鼻状构造带(以番禺低隆起和白云东鼻状构造带最为典型)背景, 形成了构造脊背景下的“砂体+断裂+不整合”构成的主要输导模式。上述“流体底辟+断裂+构造脊+不整合+砂体”的复合油气输导体系以及晚期构造运动控制了白云深水区的油气运移和成藏。

图5 白云凹陷东部构造-岩性油气藏剖面及成藏模式

5.4 白云深水区东部构造-岩性油气藏成藏模式

通过对白云深水区构造-岩性油气藏成藏特征及成藏主控因素的分析,总结了深水区构造-岩性油气藏的成藏模式。白云主洼生成的油气,沿白云东鼻状构造带倾没端通过晚期活动断裂和底辟作用,由深部运移至珠海组—珠江组横向疏导层;多个向白云主洼倾没的鼻状构造带,具有长期的古隆起背景,决定了长期有利的油气运移指向,深部运移至珠海组—珠江组横向疏导层的油气沿构造脊向鼻状构造带的高部位逐渐爬升,油气在运移途中被SQ21水道型、水道侧封型及扇朵叶型构造-岩性圈闭捕获,形成“阶梯状”构造-岩性油气藏(图5)。

6 结 论

(1) 珠江口盆地白云深水区构造东部发育3类构造-岩性油气藏:水道型构造-岩性油气藏、水道侧封型构造-岩性油气藏、扇朵叶型构造-岩性油气藏。

(2) 通过对已证实构造岩性油气藏解剖表面,深水区构造-岩性油气藏的发育主要受控于长期古隆起背景、垂直构造走向分布的优质深水砂岩储层和“流体底辟+断裂+构造脊+不整合+砂体”复合油气输导体系。白云主洼生成的油气,在白云东鼻状构造带倾没端通过晚期活动断裂和底辟作用,由深部运移至珠海组—珠江组横向疏导层,沿长期鼻状隆起带的构造脊向鼻状构造带的高部位逐渐爬升,油气在运移途中被SQ21(珠江组)水道型、水道侧封型及扇朵叶型构造-岩性圈闭捕获,多种类型油气藏在同一构造背景下,形成由西向东逐级抬升的“阶梯状”复式构造-岩性油气藏带。

——以孤岛1号凹隆域低部位为例