心灵焦灼的忠孝两全

周雪峰

《琵琶记》是元朝末年高明的作品,被誉为“南戏之祖”,它的前身是宋代戏文《赵贞女蔡二郎》,高明在《琵琶记》中对蔡伯喈的形象进行了全面的改造,主要是通过“三辞三不从”的故事情节把他由原来弃亲背妇的薄幸文人形象变为“全忠全孝”、有情有义的人物。

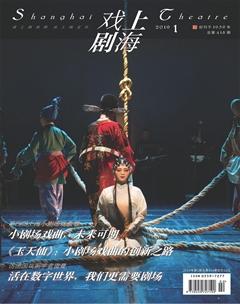

此次我主演的《琵琶记·蔡伯喈》由著名剧作家张弘担任编剧,著名昆曲表演艺术家蔡正仁担任导演,著名昆曲表演艺术家张静娴、陆永昌担任艺术指导。《琵琶记·蔡伯喈》在剧本上,注重文学脉络传承和现代观演特点相结合,依循元杂剧四折一楔子的基本体例,具体则遵照折子戏格式,应用套曲、一韵到底,以保证全剧风格的深融。在表演上,遵循昆曲传统美学品格,注重高度概括、凝练的表演,生(大冠生应攻)、旦(闺门旦、正旦、贴旦)、净(付)、末(外)、丑行当齐全,各有表现空间。该剧一方面传承了原著《琵琶记》折子戏中的精华部分,如“书馆”“扫松”“赏荷”中的部分段落,另一方面在对主要人物的内心刻画及情态表达上,又有所创新、有所推进,使之既更符合现当代观众的审美需求,又能体现当下创作所应具备的文学品格及价值判断。

《琵琶记·蔡伯喈》虽改编自《琵琶记》,但一洗凡尘,将关注点集中在第一主角蔡伯喈身上,对他“首鼠两端”“彷徨不定”的心灵进行深入剖解、真实描摹。全剧共四折加《余韵》,分为《拾像》《议弦》《女会》《听曲》《余韵》。其中除了《女会》,每一折都在层层深入剖析蔡伯喈这一人物内心。

此次蔡伯喈这个角色定位为大冠生,这不仅需要演员拥有宽亮的嗓音,还要有沉稳的舞台形象,这对于我来说是一种挑战。在第一折《拾像》中,蔡伯喈对着佛像有三拜,我认为这三拜是层层递进的,并且我在表演中赋予了他们不同的涵义。第一拜,他是为自己祈祷,希望有一个好的前程;第二拜是为父母祈祷,希望他们身体健康,一切安好;第三拜是最关键的,也是他内心最复杂沉重的,他要向自己的结发妻子赵五娘进行忏悔。所以在第三拜的时候,他打发走了小和尚五戒,希望自己可以得到赵五娘的谅解,三年没有音讯,他是有苦衷的,他渴望回去当面向五娘忏悔,但现实不允许,所以他只能跪在佛像前默默忏悔和祈祷。就在他站起来的时候,他突然发现了一幅画,看到这幅画像,他觉得很奇怪,上面的人怎么这么像自己的父母,此时他的心情是紧张的、疑惑的,外在的表现是一看到画像,马上又合起来,生怕被别人看到,这一动作映射了他内心生怕被人窥见的隐秘的担忧。这幅画像的出现,将整部戏串联,是贯穿其中的重要线索。

第二折《议弦》,牛小姐请蔡伯喈弹“风入松”,蔡伯喈因思念旧妻心神不宁弹错了,变成了“思归吟”“别鹤憾”。琴声即心声。当牛小姐指责时,他仅仅用旧弦弹得惯、新弦弹不惯的附庸风雅的回答推搪过去,而不是勇敢真诚地坦露自己的内心、交代自己的处境。这也折射出蔡伯喈内心的苦苦挣扎和性格中的软弱。他说道,“旧弦撇下多时”,喻义着赵五娘被撇下多年。当牛小姐问“为何撇下多时”,蔡伯喈右手自然指到了牛小姐身上,但又马上收回来指到外面,最后又指到地面上说,“只因那新弦便撇下那旧弦”。这是蔡伯喈内心的真实映射,因此才有了这一系列动作。当牛小姐反问,“何不撇了新弦用那旧弦”时,蔡伯喈此时是无奈的、绝望的,“我何不想那旧弦,只是这只新弦”,再次指向牛小姐,又马上收回来,用左手紧紧捂住右手,只得对着牛小姐无奈又沮丧地摇头,说自己撇不下。这里面的动作与语言虽然简单,却都意味深长,他的不得已和两难境地无法倾诉却又想豁出去告知牛小姐的心情是最难去把握的,每一次都要入戏极深,用真情去演绎,拿捏好每个分寸,才能将蔡伯喈的纠结与痛苦诠释出来。

《听曲》是全剧的戏眼,同时故事也走到了高潮。其中有最著名的唱词是【解三醒】,最后那句发自内心的审问 “毕竟是文章误我,我误爹娘?”将所有的痛苦纠结都凝聚到了这段唱词内,这段唱词不仅要唱出人物内心的愁苦,还要把大冠生特有的气质表现出来,我一般会充足地使用扬调,将声音放得明亮。全剧最揪心的莫过于隔帘听曲,我认为蔡伯喈在听曲的过程中,可以分为三个层次:第一个层次是不确定,带着疑惑的,但又觉得那个人是我的结发妻子;第二个层次仍是待确认的,但相较于之前,我是坐不住的,想去掀开帘子确认;第三个层次是完全确认的,再也憋不住,跳起来唱一段内心的纠结,痛快地将自己内心的苦闷淋漓尽致地抒发出来,最后勇敢地掀开帘子去面对现实。《余韵》是全剧的收尾,将蔡伯喈“三辞三不从”的苦衷道出,同时也给观众一个答复,蔡伯喈并非是弃亲背妇的薄情郎,最后全剧以团圆结尾。

在这个人物磨合的过程中,我认为蔡伯喈的“全忠全孝”是要加引號的,他只是半忠半孝。他所谓的“忠”不过是遵旨留做京官、奉命成婚,代价却是父母双双饿死,妻子备受艰辛;所谓的“孝”不过是听父命应试,求得光宗耀祖,但对父母是“生不能事,死不能葬,葬不能祭”,后回乡守墓,对死者已毫无意义。这种忠孝给人的感觉是虚伪和冷酷。全剧剧本用“三辞三不从”来为蔡伯喈开脱,但结果却是:蔡伯喈努力按照封建伦理纲常行事,不仅酿成了一场家庭悲剧,同时也酿成了他自己的人生悲剧。虽然全剧最终以团圆的形式结尾,但张大公那没打下去的三棍,却是深深痛打在了蔡伯喈和每位观众的心上。

《琵琶记》历来是舞台上常演不辍的传统名剧。因此,如何将蔡伯喈这个人物演好成了我的一次考验。蔡伯喈是一个一直生活在矛盾痛苦中的人物,他是一个对功名与孝道难以抉择、新欢与旧爱难以取舍、孝道与忠君难以两全的人。他历经“三辞三不从”,一方面体现了他的“全忠全孝”、有情有义,另一方面也预示着他的悲剧性。他人生的底色是悲凉的,他的个人意愿总是被现实无情地践踏、扼杀,他在家庭中、在婚姻上、仕途上都无法主宰自己的命运,只得在矛盾冲突中患得患失,在情感与理智之间痛苦地徘徊,尤其在第四出《听曲》中,与五娘相会,内心隐忍潜藏的痛苦,让他坐立不安,相认与否,一念之间,心灵如在炼狱中煎熬,灵肉相搏的苦苦挣扎,全都倾泻出来。

但愿我所演绎的蔡伯喈能得到观众的喜爱。作为新一代昆曲人,传承昆曲,精益求精,我责无旁贷。