我国制造业要素密集度异质性产业间资源错配与产业结构升级

张伯超 靳来群 秘燕霞

摘 要制造业内部不同要素密集型产业间资源错配是阻碍我国制造业转型升级的重要因素之一,文章利用构建的测算模型并使用我国2006~2015年省级层面数据,测算结果表明:2006~2015年我国制造业不同要素密集型产业之间的资源错配引致制造业总体TFP年均损失3.25%,其中资本错配导致制造业总体TFP年均损失0.53%,劳动错配导致TFP年均损失为2.25%,即我国不同要素密集型产业间的资源错配主要由劳动错配导致。总体资源错配呈逐年下降趋势,但是资本错配在2012年之后逐年提高。劳动密集型产业存在39.69%的过度劳动投入,资本密集型产业存在44.44%的劳动力投入缺口和8.69%的资本投入过度,技术密集型产业存在一定程度的资本配置不足的问题。通过纠正不同要素密集型产业间资源错配,制造业的劳动密集型产业占比得以大幅度下降,资本密集型产业占比大幅度上升,制造业内部的产业结构得到进一步升级。

关键词制造业;要素密集度;资源错配;全要素生产率

[中图分类号]F249.2;F426[文献标识码] A[文章编号]1673-0461(2019)02-0060-08

一、问题的提出

2008年金融危机之后,世界各国开始重新审视制造业等实体产业在经济发展中的重要地位。伴随着新一轮科技革命的兴起,为了抢占科技创新战略制高点,推动制造业转型升级成为当今世界各国的重要战略目标,比如美国提出“再工业化”战略,德国提出“工业4.0”战略,日本推出《日本制造业白皮书》以及英国推出《英国制造业2050》战略等。我国也早在“十二五”规划期间提出“制造业转型升级,提高产业竞争力”的战略目标,随后又于2015年提出“中国制造2025”发展战略,力图推动我国由制造业大国向制造业强国转变。

Poon(2004)认为制造业产业结构转型升级就是制造业生产商由生产低价值的劳动密集型产品向生产高价值的资本密集型和技术密集型产品转变[1]。张其仔和李蕾(2017)认为制造业转型升级就是在技术创新的推动下,内在表现为产业由粗放式向集约式生产方式发展,外在也表现为重点或主导产业遵循劳动—资本—技术三类要素密集型产业的方向依次转移变化,即制造业转型升级的一个重要的外在标志便是制造业当中的劳动密集型产业比例不断下降,而资本密集型和技术密集型产业不断上升[2]。本文参考张其仔和李蕾(2017)的方法,将制造业2位数行业分为劳动、资本和技术密集型产业①,并利用2006~2015年《中国统计年鉴》的制造业增加值数据计算得到我国制造业当中三类要素密集型产业的比例(见表1),计算结果显示,我国制造业当中的劳动密集型产业占比在2006~2015年间不降反升,而资本密集型产业的占比呈下降趋势,技术密集型产业占比也并未表现出显著的上升趋势。由此可见,我国制造业的转型升级趋势并不明显,长此以往,必将削弱我国制造业的国际竞争力以及“中国制造2025”战略目标的实现。因此,有必要对阻碍我国制造业转型升级的因素进行研究。

现有关于制造业转型升级的文献主要集中于研究制造业转型升级的影响因素以及制造业转型升级的路径选择这两个方面的问题。现有文献对制造业转型升级影响因素的研究主要集中于GVC模式下的比较优势(张少军、刘志彪,2013)[3]、制造业嵌入全球价值链的程度(余东华、水冰,2017)[4]、制造业服务化(周大鹏,2013;徐振鑫等,2016)[5-6]、人力资本水平(张国强等,2011)[7]、金融发展(钱水土、周永涛,2011)[8]、开发区设立引致的制造业生产要素的优化配置(周茂等,2018)[9]、信息技术的运用(李捷等,2017)[10]、合适的技术选择(薛继亮,2013)[11]、要素市场扭曲与资本深化(余东华、张维国,2018)[12]、产业集聚(韩庆潇等,2015)[13]、区域房价差异下的劳动力流动(高波等,2012)[14]等方面。虽然某些文献当中已经涉及到了要素市场扭曲等与资源错配作用机制相关的因素,但是现有文献仍然缺乏对不同要素密集型产业之间的资源错配程度进行直接考察和量化评估。即使与资源错配有关的研究文献,其所集中关注的领域也主要是测算制造业不同行业之间(陈永伟、胡伟民,2011)[15]、地区之间(靳来群,2018)[16]、三大产业之间(柏培文,2014)[17]、不同所有制之间(靳来群,2015)[18]的资源错配程度,有关不同要素密集型产业间资源错配的研究文献仍然较少。

现有关于制造业转型升级路径选择的研究当中,章立东(2016)认为在“中国制造2025”背景下,我国应以执着严谨的工匠精神守护传统制造业,通过提升核心企业自主创新能力来推动制造业转型升级[19];徐振鑫等(2016)認为制造业服务化是我国制造业转型升级的一个可行路径[6];程虹等(2016)认为尽快形成创新型企业家精神是推动制造业转型升级的关键[20];张华(2010)则认为产融结合是转型升级的重要途径[21]。与资源配置有关的路径选择研究主要有王文和孙早(2017)提出我国新常态下产业结构转型升级最优路径的选择应以改善资源配置效率和提高全要素生产率为基本原则[22]。因此,不同要素密集型产业间的资源配置效率究竟如何,缓解这一结构性资源错配对制造业全要素生产率的提高以及制造业产业结构的转型升级究竟有何影响,有必要对其进行量化评估和进一步分析,从而为我国制造业转型升级路径选择提供有益借鉴。

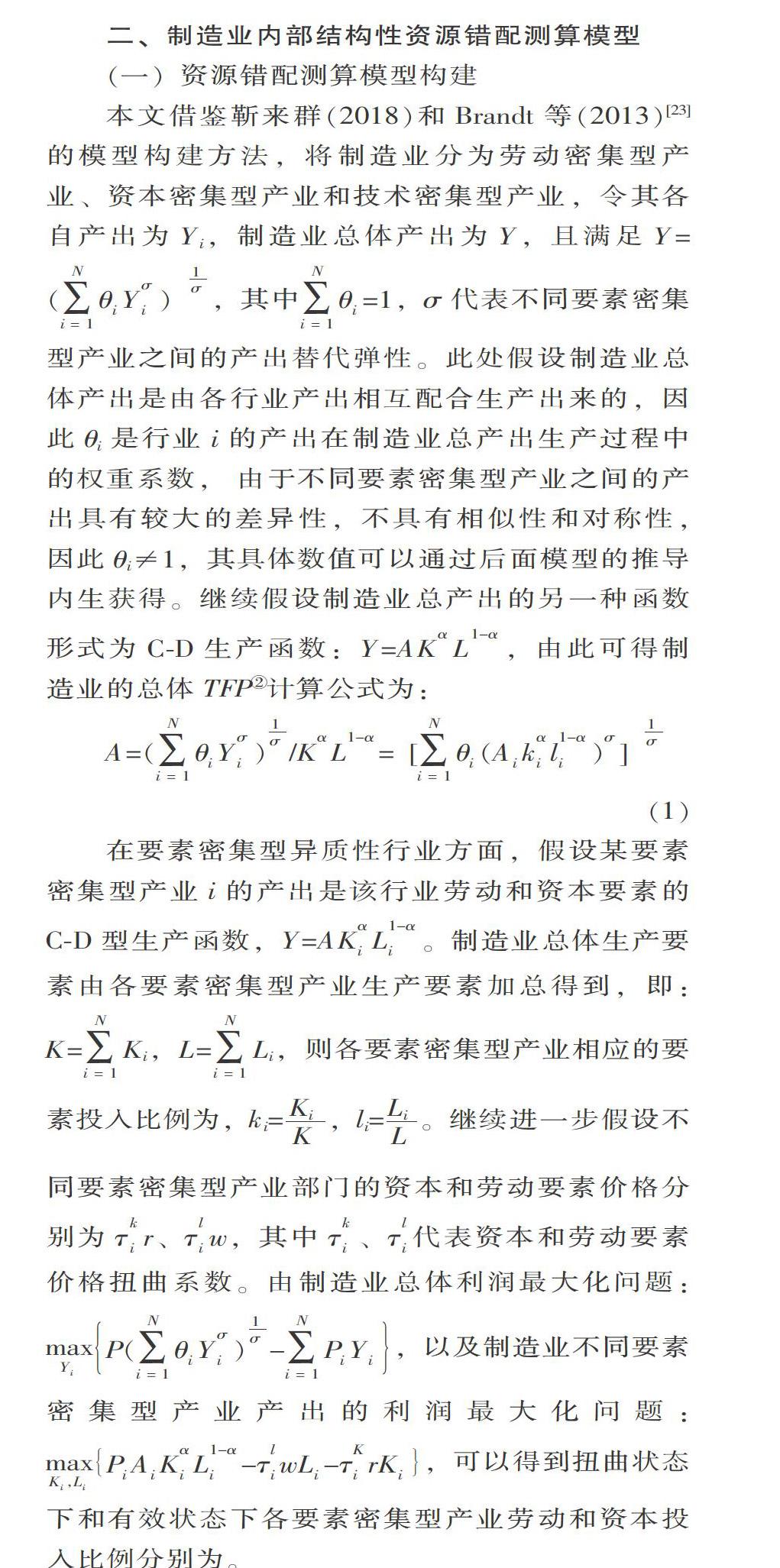

三、2006~2015年我国制造业内部结构性资源错配程度测算结果与分析

(一)2006~2015年我国制造业TFP变动趋势分析

运用上述理论模型测算得到2006~2015年我国制造业总体实际TFP与潜在TFP的变动趋势情况如表2所示。根据表1数据可得,2006~2015年我国制造业实际TFP年均增长6.50%,潜在最优TFP年均增长率也达到6.32%,与现有文献测算结果相比偏高。表明近十年来,我国制造业的TFP增速较之前更高。此外,从表1的数据当中可得,受2008年国际金融危机的影响,我国制造业TFP在2008年和2009年增长率较低。2012~2013年我国制造业TFP增速为负,这些都基本符合我国的经济发展实际情况。潜在最优TFP与资本和劳动分别错配条件下的制造业TFP变动趋势与实际TFP变动趋势基本保持一致,且都高于制造业的实际TFP,表明我国制造业不同要素密集型产业之间的确存在一定程度的资源错配,且这种结构性错配导致了我国制造业TFP的损失。

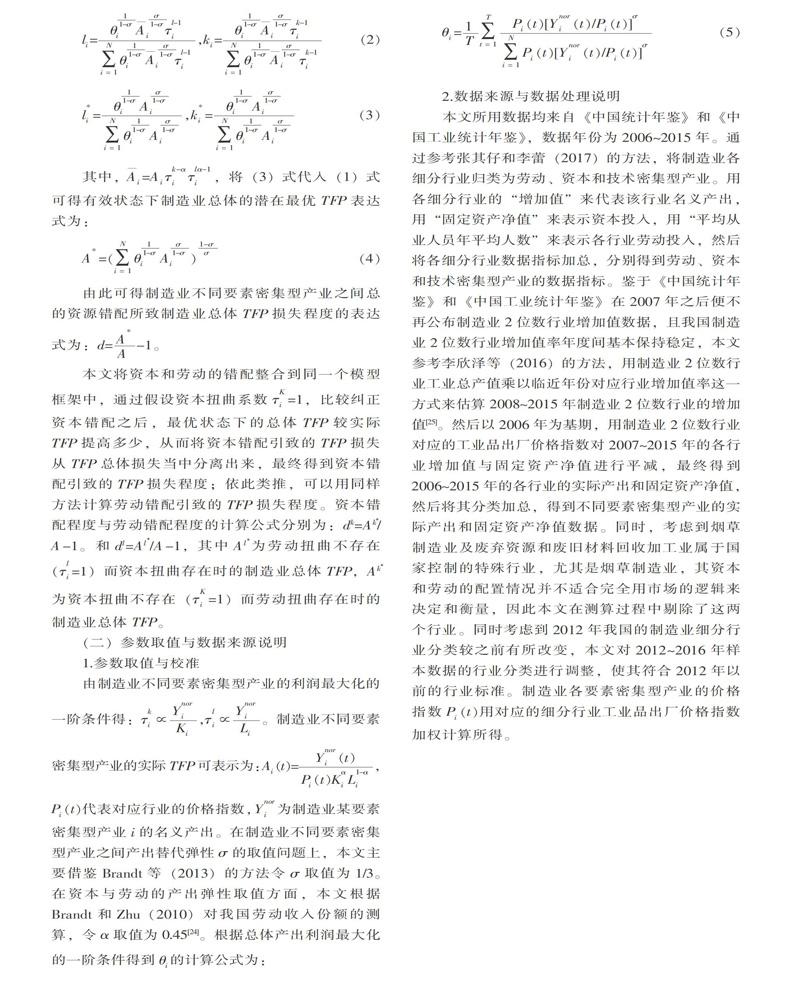

接下来看我国制造业不同要素密集型产业的TFP及其变动情况。如表3和图1所示,2006~2015年,不同要素密集型产业的TFP都呈现上升趋势,其中劳动密集型产业的TFP最低,技术密集型产业的TFP最高,资本密集型产业介于两者之间。从变动趋势来看,劳动密集型产业、资本密集型产业和技术密集型产业的TFP在2006~2015年间的年均增速分别为8.10%、5.19%和5.68%,劳动密集型产业的TFP增速最快,由2006年的0.333 0提高至2015年的0.671 4,资本密集型产业的TFP增速最慢,技术密集型产业的TFP增速则介于两者之间。总体来看,不同要素密集型产业的TFP变动趋势与制造业总体TFP基本保持一致,其各自TFP增速都在2008年显著下降,同时在2012~2013年其TFP都呈不同程度的短暂下降趋势。此外,从图1的变动趋势来看,劳动、资本和技术密集型产业之间的TFP差距在这期间并没有显著缩小和收敛,2015年不同要素密集型产业之间的TFP离散程度与2006年相比变化不大。

(二)我国制造业不同要素密集型产业间资源错配程度分析

表4数据结果显示,2006~2015年我国制造业不同要素密集型产业之间的资源错配引致制造业总体TFP年均损失3.25%,我国制造业不同要素密集型产业间的资源错配程度较其他结构性错配程度偏低,比如邵宜航等(2013)[26]运用Hsieh&Klenow(2009)[27]的方法,发现纠正工业部门企业间资源错配可以使我国TFP提高200%以上;靳来群(2015)研究发现通过缓解不同所有制部门之间资源错配可以使我国TFP提高50%左右。在不同要素密集型产业间的资源错配当中,资本错配导致制造业总体TFP年均损失0.53%,劳动错配导致TFP年均损失为2.25%,即我国不同要素密集型产业间的资源错配主要是由劳动错配导致的,根据表4的数据结果,在2006~2015年,资本错配占总体错配程度年均达16.80%,而劳动错配占比则达到68.35%。因此,推动劳动力在不同要素密集型产业间的进一步高效流动配置,对缓解不同要素密集型产业间资源错配至关重要。

继续分析不同要素密集型产业间资源错配的变动趋势。从表4和图2数据结果可得,在2006~2015年,我国制造业不同要素密集型产业间的资源错配呈逐年下降趋势,由2006年的4.20%下降至2015年的2.63%。由于不同要素密集型产业间的资源错配主要是由劳动错配导致的,因此,劳动错配的变动趋势与总体错配变动趋势基本保持一致。但是资本错配则在2012年之后呈现出显著的逐年提高趋势,截至2015年,其错配程度已基本与劳动错配持平。因此,在下一步继续深化供给侧结构性改革的过程中,如何打破制造业行业间的垄断和分割,以及形成合理的市场准入和退出机制,从而引导资本在行业间理性高效流动配置,对于缓解制造业行业间资本错配和提高制造业全要素生产率具有重要意义。

根据表5给出的计算结果,劳动密集型产业的资本配置情况较为理想,其pk基本围绕1上下轻微波动。从趋势来看,劳动密集型产业的资本投入逐渐由过度状态转变为不足状态,截至2015年,劳动密集型产业的资本投入缺口已经接近10%,且该趋势仍有可能持续下去。再来看劳动密集型产业的劳动投入情况,可以发现处于过度投入状态,2006年劳动密集型产业的劳动要素过度投入达到51.57%,尽管其过度投入程度呈逐年下降趋势,但是截至2015年,劳动密集型产业仍存在24.05%的劳动要素处于过度投入状态。由此可见,虽然我国的劳动力成本不断上升,“人口红利”已经逐渐丧失,但是我国劳动密集型产业的生产活动仍然存在过度依赖劳动力和资本投入不足的问题。因此,下一步需要采取有效措施缓解劳动密集型产业企业的融资约束,通过加大对劳动密集型产业的资本投入,提升其生产技术水平,推动劳动密集型制造行业企业的转型升级。

資本密集型产业的资本要素基本上处于投入过度状态,在2006~2008年,资本密集型产业的资本投入过度程度较低,且呈逐年下降趋势,但是在那之后,资本的过度投入程度逐年提高,截至2015年,其资本过度投入程度已达18.85%,与之形成鲜明对比的是,资本密集型产业的劳动要素投入处于严重不足状态,比如在2006年,资本密集型产业的劳动要素投入缺口达到46.21%,截至2015年,其劳动要素投入缺口仍然达到41.46%。这可能是由于我国的资本密集型产业垄断程度较高,资本的退出机制不完善;此外,我国的资本密集型产业企业当中国有企业占比较高,而国有企业存在较为严重的劳动力进入门槛,因此阻碍了劳动力向资本密集型产业的自由高效流动,造成劳动力投入不足。

技术密集型产业的资本基本上始终处于投入不足状态,在2006~2012年,技术密集型产业的资本投入不足状况呈逐渐改善的态势,资本投入缺口逐渐缩小。但是在2013~2015年,其资本投入状况进一步恶化,资本投入缺口变大。这可能是由于技术密集型企业的投资行为当中有很大一部分属于研发创新投资,而研发创新投资收益的高度不确定性和创新成果的外部性特征,导致企业与金融机构之间在融资过程中存在高度的信息不对称,从而降低金融机构对技术密集型企业的放贷额度,最终导致技术密集型产业企业的资本投入低于最优水平。我国自2006年提出建设“创新型国家”以来,为了配合这一国家战略,尽管中国出台了较多支持高技术产业发展的政策,但是技术密集型产业的资本投入却依然相对不足,这势必会进一步降低技术密集型产业的研发创新投入,从而阻碍这些行业的TFP增长和转型升级,因此接下来创新补贴或税收优惠政策需进一步向技术密集型产业倾斜。再来看技术密集型产业的劳动投入状况,可以发现其劳动投入除2013年处于投入不足状态之外(劳动投入缺口达12.38%),其余年份均处于劳动投入过度状态,且在2012年之后,劳动投入过度程度有逐渐提高的趋势。

继续来看纠正不同密集度产业间资源错配之后,劳动、资本和技术密集型产业结构会发生怎样的变化。假设各要素密集型产业的TFP不随要素投入量的变化而改变,资源错配状态下各要素密集型产业的比例分别为proi,则纠正要素错配之后i要素密集型产业的理论估算比例为newproi=proi×(■)α(■)β,得到各要素密集型产业的newproi之后对其进行归一化处理,最终得到纠正资源错配后不同要素密集型产业的比例,具体结果见表6。将表6与表1数据进行对比之后发现,纠正资源错配后,劳动密集型产业的比例大幅度下降,资本密集型产业的比例大幅度上升,技术密集型产业的比例变动不明显。纠正不同要素密集型产业间的资源错配之后,制造业内部的产业结构得以升级。且通过表6数据结果可以发现,目前我国制造业不同要素密集型产业间的资源错配主要表现为劳动密集型产业和资本密集型产业间的劳动错配,即劳动密集型产业的劳动力投入过度,资本密集型产业的劳动力投入严重不足。

四、主要结论

制造业内部不同要素密集型产业间资源错配是阻碍我国制造业转型升级的重要因素之一,本文通过构建用以测算部门间错配程度的简化模型,利用该模型并使用我国2006~2015年省级层面数据,初步测算了我国制造业不同要素密集型产业间的资源错配程度。测算结果表明:2006~2015年我国制造业不同要素密集型产业之间的资源错配引致制造业总体TFP年均损失3.25%,我国制造业不同要素密集型产业间的资源错配程度较其他结构性错配程度偏低。在不同要素密集型产业间的资源错配当中,资本错配导致制造业总体TFP年均损失0.53%,劳动错配导致TFP年均损失为2.25%,即我国不同要素密集型产业间的资源错配主要是由劳动错配导致的,因此,如何推动劳动力自由高效流动配置,对缓解不同要素密集型产业间资源错配具有重要意义。从变动趋势来看,我国制造业不同要素密集型产业间的资源错配呈逐年下降趋势,劳动错配的变动趋势与总体错配变动趋势基本保持一致。但是资本错配则在2012年之后呈现出显著的逐年提高趋势,截至2015年,其错配程度已基本与劳动错配持平。因此,在下一步继续深化供给侧结构性改革的过程中,如何打破制造业行业间的垄断和分割,以及形成合理的市场准入和退出机制,从而引导资本在行业间理性高效流动配置,对于缓解制造业行业间资本错配和提高制造业全要素生产率具有重要意义。

进一步分析不同要素密集型产业的要素投入过度情况,发现劳动密集型产业的劳动力投入严重过度,资本密集型产业的劳动力投入严重不足,与劳动和资本密集型产业相比,技术密集型产业的资本和劳动配置情况较为合理,但是也存在资本配置不足的问题,因此接下来创新补贴或税收优惠政策需进一步向技术密集型产业倾斜。除此之外,资本密集型产业的资本存在一定程度的投入过度,这可能是由于我国的资本密集型产业垄断程度较高,资本的退出机制不完善所导致。通过纠正不同要素密集型产业间资源错配,制造业的劳动密集型产业占比得以大幅度下降,资本密集型产业占比大幅度上升,制造业内部的产业结构得到进一步升级。

[注 释]

① 按照张其仔和李蕾的分类,劳动密集型产业为:农副食品加工业,食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业,纺织业,纺织服装、服饰业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,造纸及纸制品业,家具制造业,文教、工美、体育和娱乐用品制造业,印刷和记录媒介复制业,塑料制品业,橡胶制品业,非金属矿物制品业,金属制品业;资本密集型产业为:烟草制品业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,化学原料和化学制品制造业,化学纤维制造业,黑色金属冶炼及压延加工业,有色金属冶炼及压延加工业;技术密集型产业为:医药制造业,通用设备制造业,专用设备制造业,交通运输设备制造业,电气机械和器材制造业,仪器仪表制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业。

② TFP(Total Factor Productivity),即全要素生产率,表示除要素投入之外的其他因素对产出的贡献程度。

[参考文献]

[1] SC POON. Beyond the global production networks: a case of further upgrading of Taiwans information technology industry[J].International Journal of Technology and Globalisation,2004,1(1):130-144.

[2] 張其仔,李蕾.制造业转型升级与地区经济增长[J].经济与管理研究,2017(2):97-111.

[3] 张少军,刘志彪.国际贸易与内资企业的产业升级——来自全球价值链的组织和治理力量[J].财贸经济,2013(2):68-79.

[4] 余东华,水冰.信息技术驱动下的价值链嵌入与制造业转型升级研究[J].财贸研究,2017,28(8):53-62.

[5] 周大鹏.制造业服务化对产业转型升级的影响[J].世界经济研究,2013(9):17-22,48,87.

[6] 徐振鑫,莫长炜,陈其林.制造业服务化:我国制造业升级的一个现实性选择[J].经济学家,2016(9):59-67.

[7] 张国强,温军,汤向俊.中国人力资本、人力资本结构与产业结构升级[J].中国人口·资源与环境,2011,21(10):138-146.

[8] 钱水土,周永涛.金融发展、技术进步与产业升级[J].统计研究,2011,28(1):68-74.

[9] 周茂,陆毅,杜艳,姚星.开发区设立与地区制造业升级[J].中国工业经济,2018(3):62-79.

[10] 李捷,余东华,张明志.信息技术、全要素生产率与制造业转型升级的动力机制——基于“两部门”论的研究[J].中央财经大学学报,2017(9):67-78.

[11] 薛继亮.技术选择与产业结构转型升级[J].产业经济研究,2013(6):29-37.

[12] 余东华,张维国.要素市场扭曲、资本深化与制造业转型升级[J].当代经济科学,2018,40(2):114-123,128.

[13] 韩庆潇,杨晨,陈潇潇.中国制造业集聚与产业升级的关系——基于创新的中介效应分析[J].研究与发展管理,2015,27(6):68-76.

[14] 高波,陈健,邹琳华.区域房价差异、劳动力流动与产业升级[J].经济研究,2012,47(1):66-79.

[15] 陈永伟,胡伟民.价格扭曲, 要素错配和效率损失: 理论和应用[J].经济学(季刊),2011,10(4):1401-1422.

[16] 靳來群.地区间资源错配程度分析(1992-2015)[J].北京社会科学,2018(1):57-66.

[17] 柏培文.三大产业劳动力无扭曲配置对产出增长的影响[J].中国工业经济,2014(4):32-44.

[18] 靳来群.所有制歧视所致金融资源错配程度分析[J]. 经济学动态, 2015 (6):36-44.

[19] 章立东.“中国制造2025”背景下制造业转型升级的路径研究[J].江西社会科学,2016,36(4):43-47.

[20] 程虹,刘三江,罗连发.中国企业转型升级的基本状况与路径选择——基于570家企业4794名员工入企调查数据的分析[J].管理世界,2016(2):57-70.

[21] 张华.产业融合:制造业转型升级的重要途径[J].求是,2010(15):32-33.

[22] 王文,孙早.产业结构转型升级意味着去工业化吗[J].经济学家,2017(3):55-62.

[23] BRANDT L, TOMBE T, ZHU X. Factor market distortions across time, space and sectors in China[J]. Review of Economic Dynamics, 2013, 16(1): 39-58.

[24] BRANDT L, ZHU X. Accounting for China's growth[J]. University of Toronto Working Paper, 2010(394).

[25] 李欣泽, 黄凯南.中国工业部门要素错配变迁:理论与实证[J].经济学家,2016(9):68-76.

[26] 邵宜航,步晓宁,张天华.资源配置扭曲与中国工业全要素生产率——基于工业企业数据库再测算[J].中国工业经济,2013(12):39-51.

[27] HSIEH C T, KLENOW P J. Misallocation and manufacturing TFP in China and India[J]. The quarterly journal of economics, 2009, 124(4): 1403-1448.