长边跨高墩大跨连续刚构桥施工方案比较

铁木尔

(内蒙古交通设计研究院有限责任公司,内蒙古 呼和浩特 010010)

连续刚构桥能满足超大跨径的受力需求,具有整体性好、行车舒适性好、抗震性能高、施工速度快、经济投入少等优点,成为众多跨越河谷桥梁的首选。目前,连续刚构桥施工技术已日趋成熟,常规按“对称悬臂施工→边跨合龙→中跨合龙”的顺序进行施工,但是许多已建刚构桥仍然存在跨中长期下挠过大、主箱梁腹板斜向开裂、底板纵向开裂等问题,尤其是大跨、高墩刚构桥更加严重。因此,合理、科学的施工方案与合龙程序,对于一座大跨高墩连续刚构桥的长期使用性能与耐久性能非常重要。

某高墩、多跨连续刚构桥,受地形与场地影响,边跨施工无法采用传统的落地支架与长悬臂托架施工,因此,提出边跨增设不对称悬浇段以缩短边跨现浇段,即非对称施工方法。多跨连续刚构桥跨径大、连续孔数多及高次超静定等因素,施工至成桥需经历复杂的体系转换过程,结构受力状态也随之经历复杂的变化,非对称施工方案能否满足结构安全及使用的要求,对结构施工过程与成桥状态如何,需要进行详细的研究。该文利用有限元仿真技术,对比分析不同长边跨合龙施工方案对桥梁施工过程与成桥状态的影响,讨论高墩、大跨刚构桥的科学合龙施工方法。

1 工程概况

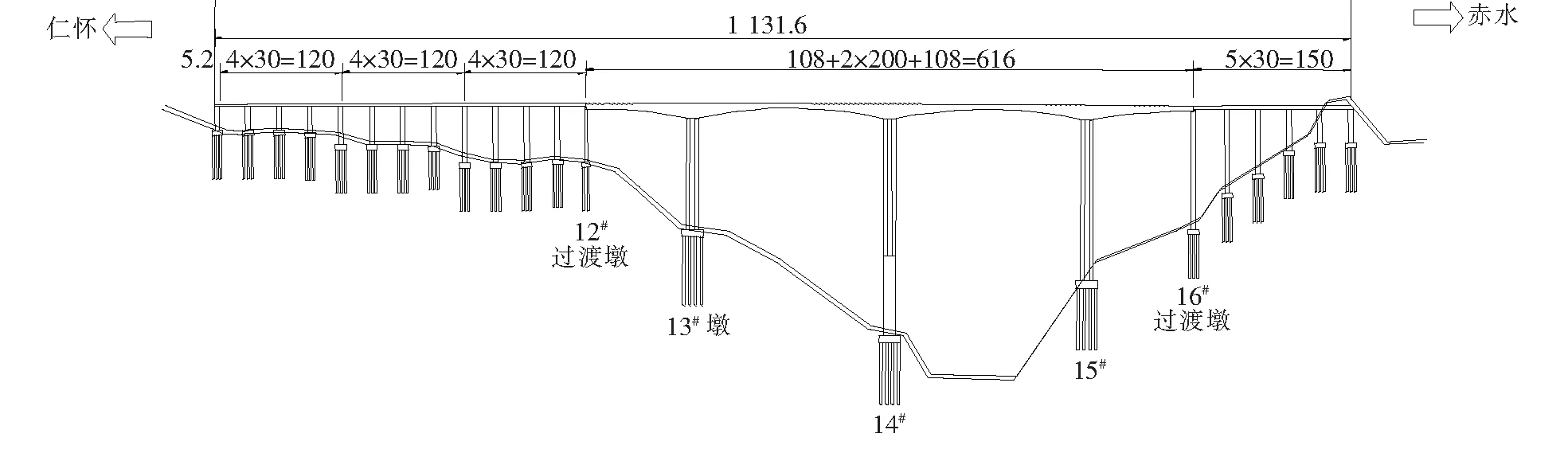

桐梓河特大桥行政隶属于贵州省仁怀市,南北横跨桐梓河,跨X306县道,是仁怀至赤水高速公路上的控制工程。桐梓河特大桥主桥为(108+2×200+108)m预应力混凝土连续刚构体系,主桥墩身最大高度172 m,过渡墩最大高度95 m,桥梁总体布置如图1所示。主梁和主墩分别采用C50和C40混凝土。箱梁顶宽10.65 m,底宽6 m,跨中梁高4.4 m,底板厚0.32 m,根部梁高12.2 m,底板厚1.3 m。设计为单向2%横坡,箱梁梁高及底板厚按1.8次抛物线变化。悬浇长度为(6×3.0+6×3.5+9×5.0)m,边跨合龙段长2.0 m,边跨现浇段长6.76 m。

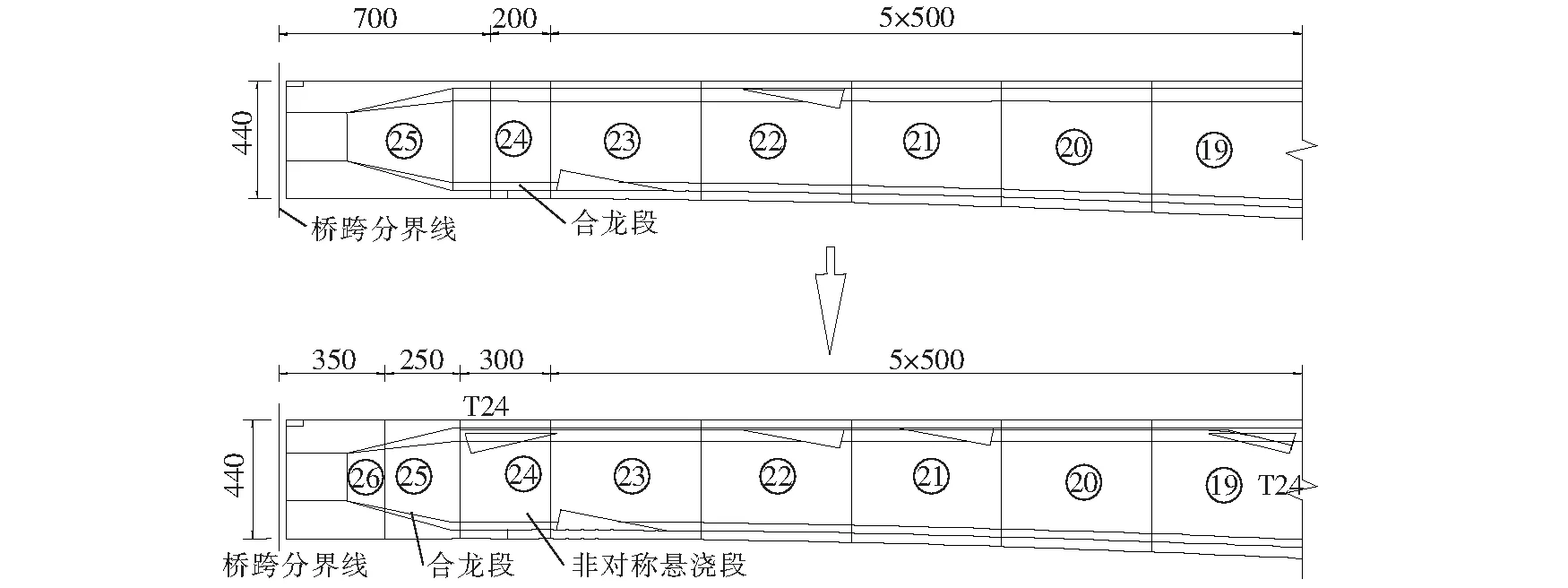

由于边跨现浇段长6.76 m,墩高达95 m,混凝土浇筑方量大,传统落地支架材料投入量大,稳定性差,受地形影响,安拆难度大,而采用悬臂托架施工时也存在较大安全风险,并且对引桥架梁产生不利影响。为解决传统施工工艺存在的难题,拟通过边跨增加非对称悬浇段同时增加合龙段长度,解决边跨现浇段过长的难题。具体调整方案为将原来的“2.0 m合龙段+6.76 m现浇段”调整为“3.0 m非对称悬浇段+2.5 m合龙段+3.26 m现浇段”。如图2所示。

图1 桐梓河特大桥总体布置图(单位:m)

图2 方案变更前后对比图(图上仅示意变更后增加的临时锁)(单位:cm)

2 有限元模型

2.1 施工方案拟定

为解决上述难题,除了设计施工方案和上文提出的长边跨刚构桥非对称施工方案外,还研究了增设非对称悬浇段后“先中跨合龙,再边跨合龙”方案的情况,在结构特性及预应力配筋相同的情况下,拟定3种施工方案:

方案Ⅰ:对称悬臂施工→悬浇边跨非对称节段→边跨合龙→中跨合龙;

方案Ⅱ:对称悬臂施工→悬浇边跨非对称节段→中跨和龙→边跨合龙;

方案Ⅲ(设计方案):对称悬臂施工→边跨合龙→中跨合龙。

2.2 有限元模型

利用大型有限元软件Midas Civil对大桥3种施工方案进行了施工过程仿真,分析不同施工方案对桥梁施工过程以及成桥后受力的影响。

有限元模型中主梁和主墩均采用三维梁单元模拟,全桥共划分梁单元258个。由于桩-土作用对高墩刚构桥的影响很小,为简化模型,墩台底面固结约束即可。沿桥纵向为X轴,竖向为Z轴,横桥向为Y轴,主梁边墩支座位置约束Y、Z方向平动自由度和X、Z方向转动自由度。纵向预应力锚下张拉控制应力1 395 MPa,JL32精轧螺纹粗钢筋张拉控制应力790.5 MPa。根据JTG D62-2004《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》中的规定计算混凝土收缩徐变效应。

3 计算结果

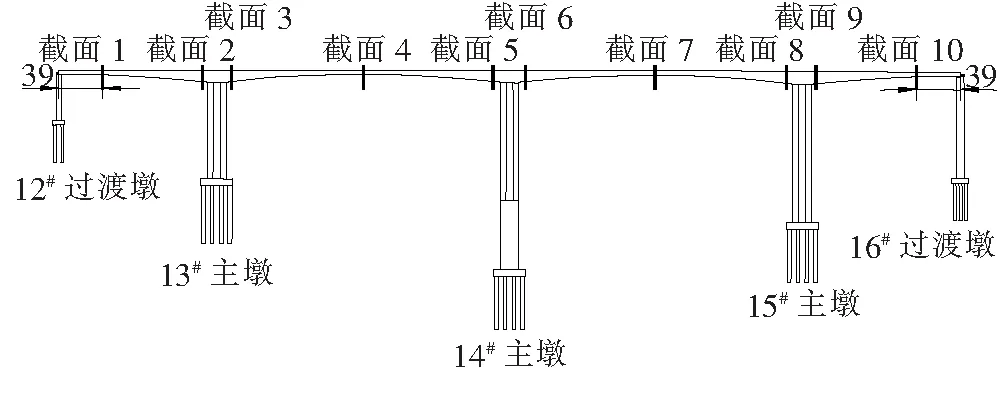

选择主梁根部、跨中和悬臂最大截面作为桥梁应力与位移的控制截面。全桥关键截面的划分与编号如图3所示。

图3 全桥关键截面编号

3.1 应力计算结果

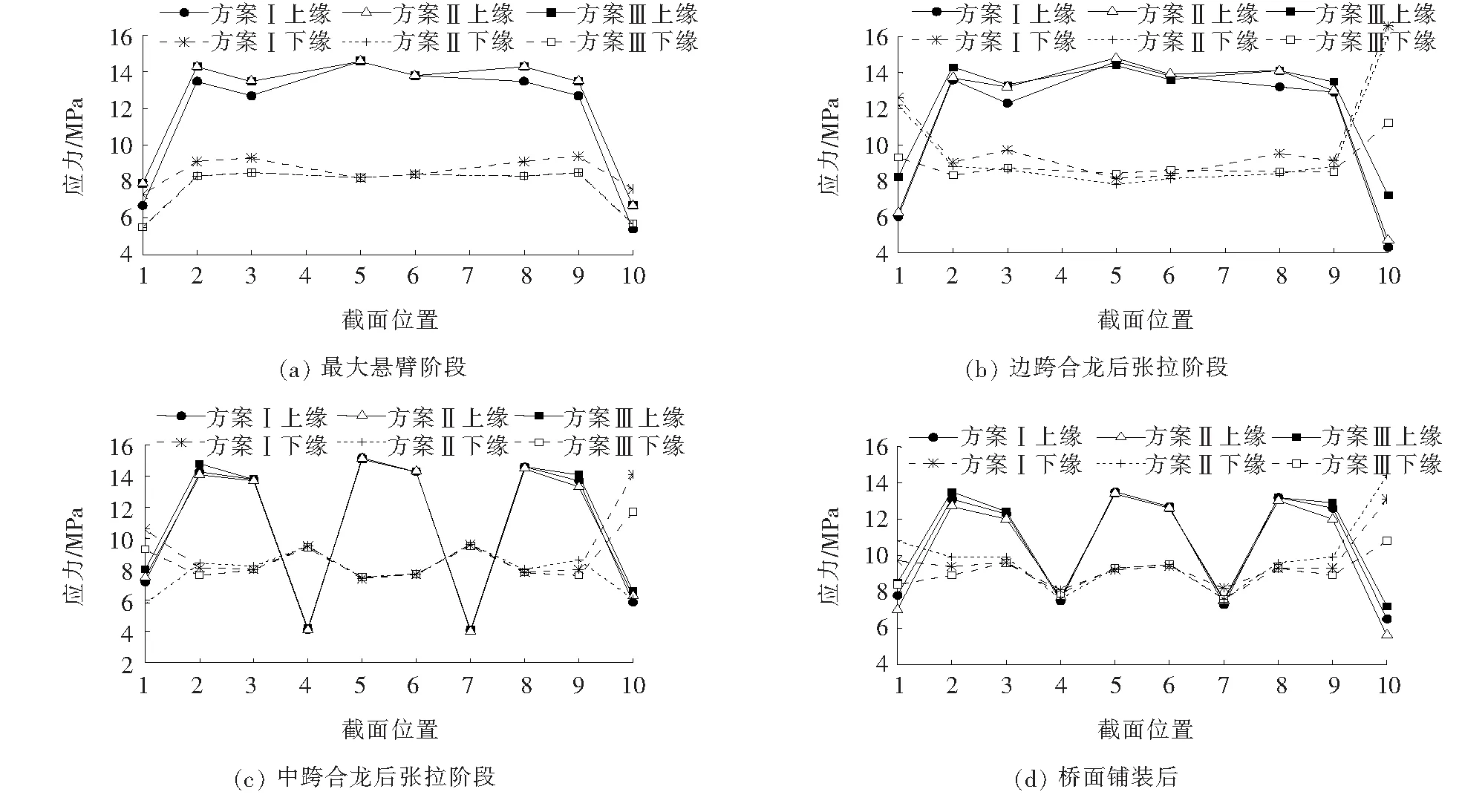

采用不同施工方案大桥施工过程及成桥各状态主梁关键截面上下缘应力如图4所示,收缩徐变10年后主梁应力分布如图5所示。

图4 施工阶段全桥关键截面应力对比(压应力为正)

图5 收缩徐变10年后主梁应力分布(压应力为正)

计算结果表明:

(1)最大悬臂阶段:方案Ⅱ、Ⅲ主梁上下缘应力分布基本相同,主梁最大压应力为14.3 MPa;方案Ⅰ主梁最大压应力为13.5 MPa。方案Ⅰ与其他方案相比,截面1、10上缘压应力小2.9 MPa,下缘压应力小5.4 MPa,即截面1、10压应力储备较小;其他关键截面上下缘应力差值都在1.0 MPa以内。

(2)边跨合龙后张拉阶段:3种方案下主梁全部受压,最大压应力均不超过14.5 MPa。方案Ⅰ、Ⅱ主梁上下缘应力分布基本相同,方案Ⅲ与Ⅰ、Ⅱ相比,截面1、10上下缘应力较小(最大相差5.4 MPa),其他关键截面上下缘应力相差较小。

(3)中跨合龙张拉阶段:3种方案下主梁全部受压,最大压应力均不超过15.2 MPa。3个方案主梁上缘应力分布基本相同;方案Ⅰ、Ⅲ主梁下缘应力分布也基本相同,方案Ⅱ与之相比,主梁截面1、10下缘应力较小(最大相差4.8 MPa),其他关键截面下缘应力差值都在0.8 MPa以内。

(4)桥面铺装后:3种方案主梁全部受压,最大压应力均不超过14.1 MPa。3个施工方案主梁上缘应力分布相差不大;方案Ⅱ截面1、10下缘应力最大,其次为方案Ⅰ,最小为方案Ⅲ,方案Ⅲ比Ⅱ小3.6 MPa,其他关键截面下缘应力差值均较小。施工方案Ⅰ与原设计施工方案相比,各关键截面应力吻合较好。

(5)10年收缩徐变后:3种方案主梁上下缘全部受压,上缘最大压应力12.5 MPa,下缘不超过10.7 MPa。3种方案各关键截面对应上下缘应力分布规律基本相同;3种方案相比,边跨合龙段附近下缘应力相差较大(2.9 MPa),其他关键截面上下缘应力差值都在1.2 MPa以内。各关键截面应力状态方案Ⅰ与设计方案吻合较好。

分析以上应力计算结果,可以得到:① 不同施工方案对施工过程及成桥后主梁应力影响最大的位置均为截面1和10,不同施工方案对各施工阶段主梁应力影响不同;② 铺装完成及收缩、徐变完成以后,采用3种不同方案施工,大桥主梁上下缘应力极值点位置基本相同,其中主梁上缘应力极大值出现在各跨的1/4截面附近,并在各跨跨中取得应力极小值,下缘应力极值点出现在主梁根部附近,均为压应力储备,满足规范要求;③ 收缩徐变10年以后,方案Ⅰ、Ⅱ相比于设计方案,主梁截面1和10上缘压应力稍有减小(不超过1.6 MPa),下缘压应力增加1~2.2 MPa,均满足现行规范要求。

另外,计算表明:方案Ⅰ与Ⅱ非对称阶段施工完成以后,主墩墩底均处于受压状态,最大与最小压应力分别为16.1和14.3 MPa,满足规范要求。

3.2 变形计算结果

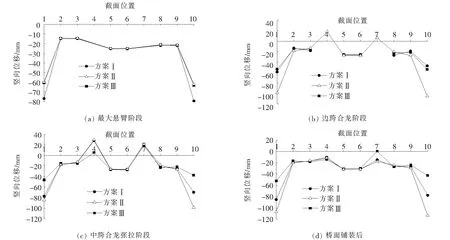

图6、7为大桥施工过程及成桥各状态主梁关键截面节点竖向位移情况。

图6 全桥关键截面节点位移对比(位移向下为负)

由图6、7可知:

(1)最大悬臂阶段:方案Ⅱ和Ⅲ位移情况基本相同;方案Ⅰ相比Ⅲ和Ⅱ,截面1和10的竖向位移大约19 mm。

(2)边跨合龙张拉阶段:方案Ⅰ和Ⅲ主梁位移情况基本相同;方案Ⅱ与Ⅰ、Ⅲ相比,截面1和10竖向位移大41 mm左右,施工过程中应加强施工线形的控制。

(3)中跨合龙张拉阶段:方案Ⅰ和Ⅱ主梁位移基本相同;方案Ⅲ与Ⅰ、Ⅱ相比,关键截面1、10和4的位移相差较大,最大相差34 mm左右。

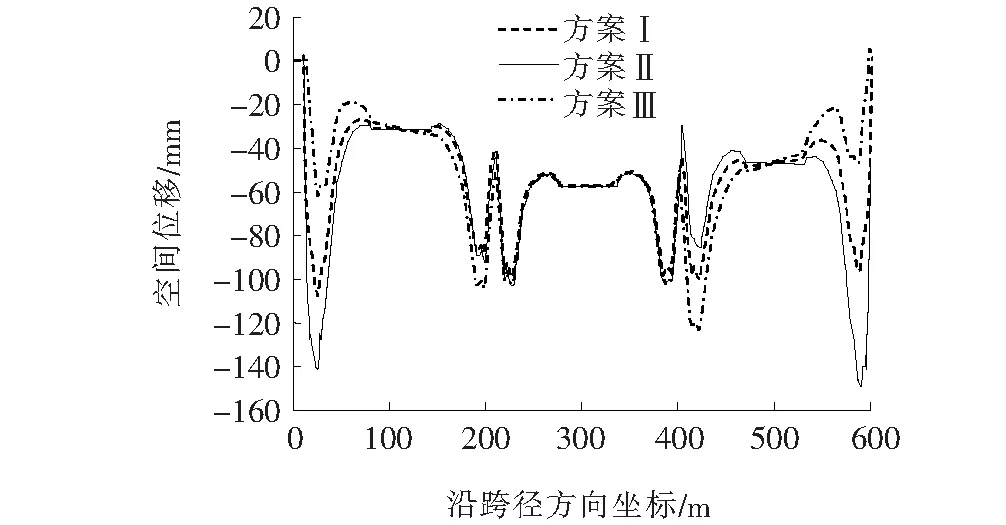

图7 不同施工方案下收缩徐变10年后主梁位移(向下为负)

(4)桥面铺装后:3种方案在累加效应下各关键截面节点变化规律基本相同,关键截面1、10节点的位移相差较大,其位移最大的为方案Ⅱ,最小的为方案Ⅲ,位移最大差值70 mm,施工过程中应加强施工线形的控制。

(5)10年收缩徐变后:3种方案在此工况各关键截面节点变化规律基本相同,3种施工方案相比,边跨合龙段附近竖向位移相差较大,其位移最大的为方案Ⅱ,最小的为方案Ⅲ,最大位移差值为100 mm左右,其他关键截面节点位移大小基本是吻合的,施工过程中应加强施工线形的控制;方案Ⅰ相比方案Ⅱ,与设计方案线形吻合得更好。

上述计算结果表明:① 施工过程与成桥以后,采用3种施工方案的全桥竖向位移图曲线变换规律基本相同;② 成桥10年以后,施工方案的改变对边跨合龙段附近挠度影响较大,施工中需加强位移监测;③ 采用方案Ⅰ与设计方案(方案Ⅲ)线形相差较小;④ 从长期挠度控制的角度,原设计方案的长期挠度较小,易于控制,然而从施工监控的角度,只要能够准确预测主梁施工预拱度,施工过程中加强位移监测与控制,最终成桥均能达到设计线形。

3.3 主墩稳定性影响分析

选取桐梓河大桥左幅15号双肢薄壁墩(高130 m)为分析对象,研究不同施工荷载和风荷载对大悬臂状态稳定性的影响程度,分别对非对称悬臂浇筑方案(方案Ⅰ、Ⅱ)和设计方案最大悬臂状态进行第一类稳定分析。

结果表明:施工方案Ⅰ与设计方案相比,最大悬臂状态主墩第一类稳定系数略小(原设计方案最大悬臂状态稳定系数为65,方案Ⅰ和Ⅱ稳定系数为62.1),两种方案的1阶屈曲模态均为桥墩纵向失稳。

4 结论

针对某大跨连续刚构桥长边跨、高边墩的特点及施工场地限制,提出3个不同的施工方案,基于应力与线形控制要求,对其施工阶段及运营阶段的应力、变形、稳定性进行了比较分析,得到以下结论:

(1)采用3种施工方案施工连续刚构桥,大桥主梁关键截面应力分布规律基本相同;边跨采取非对称施工时,成桥及收缩、徐变10年后主梁下缘压应力储备增加,上缘压应力储备略有减小,但满足规范要求。

(2)不同的施工方案对边跨合龙段附近成桥后竖向挠度影响较大,边跨采用非对称施工方案时,施工和成桥阶段边跨最大挠度值较设计方案要大,且先边跨再中跨的合龙顺序(方案Ⅰ)有利于减小施工和成桥阶段的边跨跨中下挠。

(3)边跨采用非对称施工方法时,刚构桥最大悬臂状态第一类稳定系数较原设计略小,但差值较小,安全储备仍较高。

(4)在条件允许的情况下,高墩大跨连续梁桥建议采用成熟的对称悬臂施工方法。对于该桥高边墩、长边跨的情况,亦可增加非对称悬浇段,分析表明对成桥应力影响较小,对线形影响较大,但可以通过施工监控进行调控,不影响最终成桥线形。