日本汉语教科书《清语独案内》声调研究

高利娟,汪银峰

(辽宁大学 文学院,辽宁 沈阳 110036)

一、明治时期日本汉语教科书的研究成果

“近代日本的中国语教育,兴起于江户时代,鼎盛于对华入侵时期,成熟于日本战败之后。”[1]日本的中国语教育起步于明治4年(1871),是江户时代“唐话”教学的延续,以日本第一本汉语教科书冈岛冠山的《唐话纂要》(初版1716)为典范,官话为南京话。明治9年(1876),江户时代,南京官话“唐话”已经不能满足现实的需要,日本的中国语教育由“南京官话”向“北京官话”转变,英国驻北京公使威妥玛在担任外交秘书官时编写的北京官话教科书《语言自迩集》成为日本人学习中国语的良好范本,影响巨大。《语言自迩集》1867年初版,再版1886年,第3版1903年,是世界汉语教学史上第一部北京话汉语教本,“它对当时北京音系声韵调、音节结构、语流音变诸方面的描写,已经很接近现代语音学的水平。”[2]此后,日本汉语教科书从《唐话纂要》的“二字话”、“三字话”模式脱离,在对《语言自迩集》不同程度的继承和创新上,成果丰硕。“依据六角恒广的《中国语关系书书目》,可以看到的有318种,其中以收录词汇为主的教科书及“辞典”有20余种。”[3]笔者主要梳理了明治时期(1868-1912)日本汉语教科书显著的研究成果:

明治12年(1879),广部精以《语言自迩集》为底本编译了《亚细亚言语集》全称《亚细亚言语集支那语官话部》,并非完全“照搬”,删减威妥玛式的罗马字注音方式,采用片假名注音,并用圈点表示声调,旨在“以适邦人习读”。明治14年(1881),吴启太、郑永邦合编《官话指南》,是日本第一部真正意义上的会话课本,1945年以前居于日本中国语教育经典汉语教科书地位。明治19年(1886),大尉福岛安在《语言自迩集》的《平仄编》的基础上,编写了《自迩集平仄编四声联珠》,以会话为主体的“问答体”式,独创会话练习模式。明治28年(1895),伊泽修二第一次采用“威妥玛式”拼音表音(“威妥玛式”罗马字标音的使用,结束了日本汉语语音教学没有科学统一标音法的历史),并同时与日语假名共同标记汉语读音,日本出现了第一部发音字典《日清字音鉴》,该书按照日本50音图排列顺序,为日本后来的辞书字典所沿袭。明治35年(1902),冈本正文的《支那声音字汇》,完全用威妥玛发音记号标示发音,按罗马字母表顺序编列汉字。明治37年(1904),宫岛大八的《官话急救篇》,是北京会话课本的集大成之作,从《官话指南》到《官话急就篇》,体现了日本汉语会话课本的会话语句和语料的极大进步。明治10年(1877),大槻文彦的“解”《支那文典》和金谷昭的《大清文典》,开始对现代汉语语法的关注和研究,此后,出现了一系列以语法为纲编纂的综合类汉语课本,如《支那语助词用法》、《日清会话助辞动词详解》、明治38年信原继雄的《清语文典》(1905)、明治39年“清语学堂速成科”组织编纂的《清语正规》(1906)、明治43年青邸头夫的《支那语の讲义》(1910)等。可见明治时期日本汉语教科书的研究渐趋成熟,涉略内容广泛。

关于日本汉语教学的研究,日本学者六角恒广成就显著,出版了《日本中国语教育史》(1988)、《日本中国语教学书志》(1994)等著作,还编印了十集40卷本《中国语教本类集成》(1992版)、《中国语关系书书目》(1867-2000,2000版)。中国学者也很关注日本汉语教学的研究,王顺洪翻译了六角恒广的著作,也有一些论文涉及日本明治时期北京官话教科书问题,比如:《日本汉语教育的历史与现状》、《六角恒广的日本近代汉语教育史研究》等。李无未发表的《日本明治时代北京官话会话课本研究》、《日本明治时期北京官话语音课本和工具书》、《日本明治时期北京官话教科书研究的基本问题》等学术论文,主编了《日本汉语教科书汇刊》(江户明治编)全60册,汇集了从享保元年(1716)到明治四十五年(1912)之间,即日本江户、明治两个时代,日本汉语教育体系之下所采用的具有代表性的汉语教科书,总计134种,对我们研究日本汉语教科书意义重大。

二、日本汉语教科书《清语独案内》

《清语独案内》又名《支那语独习书》、《清语独习书》,近代日本著名汉语教学家官岛大八编,收录在李无未主编的《日本汉语教科书汇刊》(1716-1912,江户明治编)中的第四册,是明治三十三年(1900年)的一般课本,凡例重在理论阐述,内容有三方面:第一关于语音的认识,作者表明,学习汉语最重要的是了解音声规律,应先掌握重音(送气音)、轻音(不送气音)、广音、窄音、卷舌音、舌尖音、开口音、合口音等;关于四声:四声即其音之响,发出长短缓急之响即声调,汉字一字必一音一声,四声的传统分类平上去入,当时北京官话上平、下平、上声、去声四种,其声平易低昂上平称,其声尾昂人物惊失声如下平、其发音猛烈长语尾引上声,语尾力大叹声如去声,且谈到多音字现象;作者还指出,汉语各地语音不同,种类较多有官话、文话、俗话、土话等。第二关于汉语熟语,由二至四字构成,有动辞、形容辞、副辞熟语。第三关于造语,即根据语法规则造句,汉语造语的特点是陪伴字(量词)丰富,且尊敬语使用也较复杂。正文主要分析和理解实际语言现象,分为发音、四声、名辞、动辞、语例、问答和散语七部分,大多以词和短语及会话的形式出现,个别意思会配以解释说明,涉及语法较少,相对实用性强。此书有汉语语言学理论研究、清末汉语词汇史研究、汉语教学的价值。

《日清字音鉴》序言“四声”第一句话认为:“对于学习中国语来说,声调应该放在最重要的位置上。”[4](P310)《日清会话辞典》(1904)“四声略说”的第一句话也说“四声的变化是中国语研究上最重要的一个项目”。[4](P310)明治三十三年(1900年)一百多年前的北京官话与我们现代普通话较为接近,上平、下平、上声、去声就是现代普通话的阴平、阳平、上声、去声。此书沿袭《亚细亚言语集》用“四圈标记法”表示声调,圈点在汉字左下角表示上平,在汉字左上角表示下平,在汉字右上角表示上声,在汉字右下角表示去声,声调标记贯穿全书,虽然收字不算很多,但都是我们日常交流的高频字词,且熟语的口语色彩较浓,具有代表性。笔者选择从《广韵》入手,看《清语独案内》的调类变化规律,既能了解一百多年前北京官话语音系统调类的语貌,又能了解日本汉语教科书调类的一些规律和问题。

三、《清语独案内》的声调情况

《清语独案内》(1900)全书共收字778个。其中11个字无法呈现,或因书写错误,或因字已废弃,还有15个字《广韵》中没有收录:蹓、卡、喇、晌、脏、您、们、着(上平)、着(下平)、喒、偺、俩、怎、谎。“卡”字属于音译自英文car,“您”是你们的合音,“们、咱、俩、怎、衚、颳”为方言音,其中除了“蹓、衚、颳”在《语言自迩集》的北京话字音表中未收,其余字与《语言自迩集》声调一致,可用来分析的共752字,笔者以《广韵》为参考,考察该书的声调情况及演变规律。

(一)平分阴阳

教科书中的上平、下平就是现代普通话的阴平、阳平。“平分阴阳的条件很明显,是按照声母的清浊来分化的,即清音字读成阴平,浊音字读成阳平,清音包括全清和次清;浊音包括全浊和次浊。”[5](P124)书中上平、下平共收字334个,其中上平收字171个,下平收字163个。《广韵》是平声,书中读为上平的有120个,选取几例,全清声母有安(影)、甘(见)、桑(心)、山(生)、声(书)、灯(端)、章(章)、帮(帮)、中(知)、兄(晓)、睛(精)、乎(匣),次清声母有开(溪)、他(透)、车(昌)、仓(清)、偏(滂)、初(初)。其中有4个是浊声母也读为上平,即昂(疑)、铅(以)、猫(明)、裳(禅),毕竟《广韵》距离此书年代久远,少数个例不影响规律。《广韵》是平声,书中读为下平的有116个,选取几例,全浊声母有时(禅)、旁(並)、逃(定)、茶(澄)、柴(崇)、才(从)、骑(群)、船(船)、详(邪),次浊声母有毛(明)、男(泥)、拏(娘)、儿(疑)、违(云)、离(来)、容(以)、人(日)。此外,书中收录慌(晓)字声调为上平,《广韵》和《语言自迩集》都是上声,但《集韵》声调有平声,至少《集韵》时期慌字已出现平声。可见,《清语独案内》的一部分上平字是从《广韵》平声字的清声母字演变来的,一部分下平字是从《广韵》平声字的浊声母字演变来的,所以符合平分阴阳的规律。

(二)浊上变去

“所谓‘浊上’,只指全浊声母的上声字,次浊上声不变。”[5](P125)19个字在《广韵》为上声,此书为去声,其中18个字是全浊声母,如:罢、妇、父(並),道、蛋、肚(定),兆、丈(澄),户、後(匣),似、像、绪(邪),是、受、上(禅),件(群)。另外有清声母:逛(见)不符合浊上变去的规律,“逛”在《语言自迩集》也是去声,只是个例。

(三)入派四声

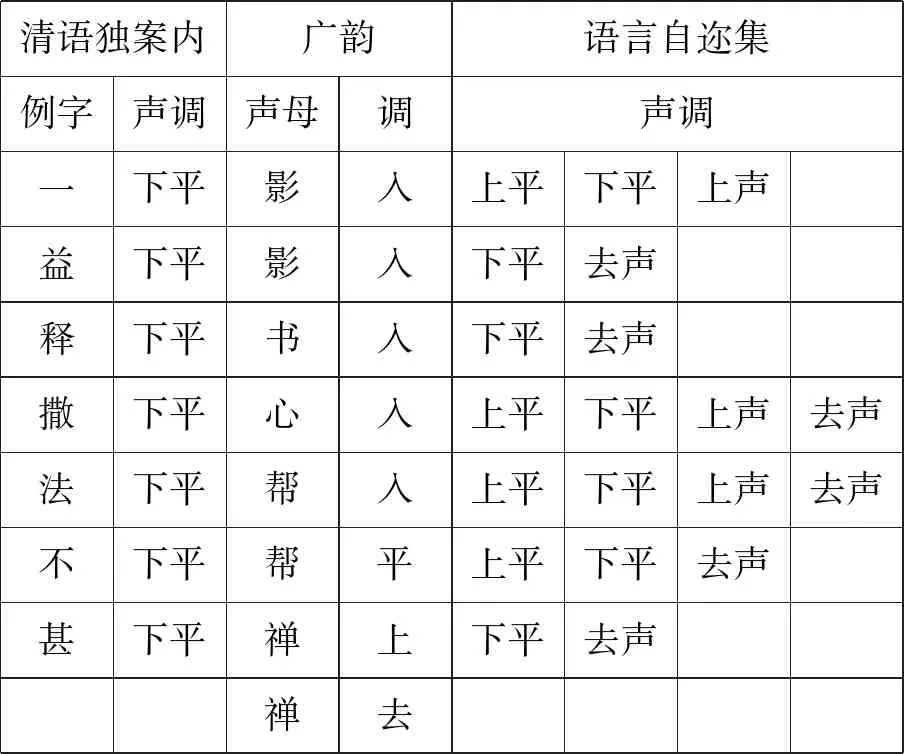

清浊入派四声 全清次清全浊次浊派为上平八、掰(帮),督、的(端),桌(知),黑、喝、歇(晓),嘎(见),腌、屋、押(影),失、说(书)出(昌),擦、七、漆(清),讬(透)嚄(匣)哈(疑),拉(来)派为下平福、拔(帮),国、吉、阁(见),德、得(端),则(精),极(晓),媳(心)白、佛、鼻、服、伏(並),杂、贼、昨(从),熟、十、寔(禅),学、合(匣),舌、实(船),局、及(群),习(邪),碟(定),直(澄)额(疑)、没(明)派为上声笔、百(帮),角、脚(见),窄(庄)尺(昌),铁(透)跑、比(並)派为去声不(帮),掇(端),作(精),式、色(书),啬(生),嚇(晓)客、恰(溪),错(清)石(禅)骆、乐、六、力、历(来),若、肉、热、日、入(日),末、木、麦、墨(明),月、业(疑),药、钥、叶(以)

由表格可见,此书中入声字共93个。清声母有46字,其中19字派为上平,12字派为下平,7字派为上声,10字派为去声。可见清声母入声字派入平声字较多。

全浊声母有24字,其中1字派为上平,20字派为下平,2字派为上声,1字派为去声。可见具有很强规律性的就是全浊声母变阳平。

次浊声母23字,其中2字派为上平,2字派为下平,19字派为去声。可见,次浊声母变去声规律性较强。整体来看,符合入声字变为去声最多,其次阳平,再次阴平,上声最少的规律。

四、《清语独案内》其他调类现象分析

(一)《清语独案内》标记错误的读音

《清语独案内》有些声调标注与《广韵》不符,毕竟是非汉语者记录,出现错误难免,我们查找《语言自迩集》并对比《现代汉语词典》,确定《清语独案内》标记错误的共41字。

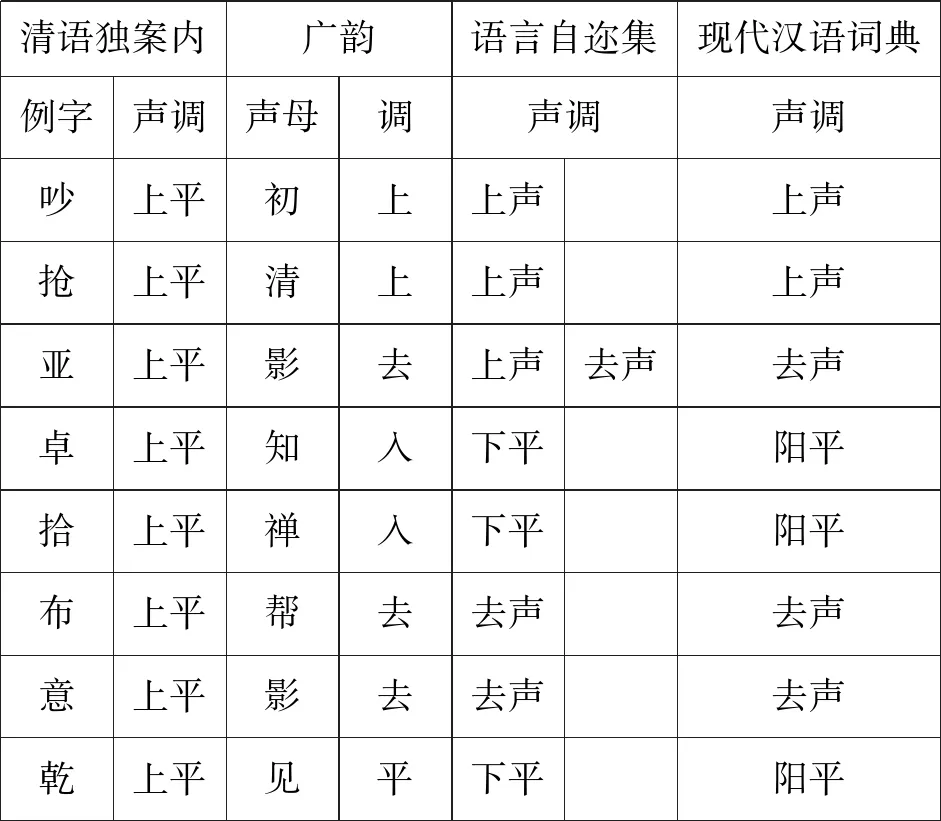

《清语独案内》中错读为上平的有8个字,表格如下:

清语独案内广韵语言自迩集现代汉语词典例字声调声母调声调声调吵上平初上上声上声抢上平清上上声上声亚上平影去上声去声去声卓上平知入下平阳平拾上平禅入下平阳平布上平帮去去声去声意上平影去去声去声乾上平见平下平阳平

错读为下平的有6个,表格如下:

清语独案内广韵语言自迩集现代汉语词典例字声调声母调声调声调器下平溪去去声去声总下平精上上声上声管下平见上上声上声海下平晓上上声上声给下平见入上声上声索下平心入上平上声上声

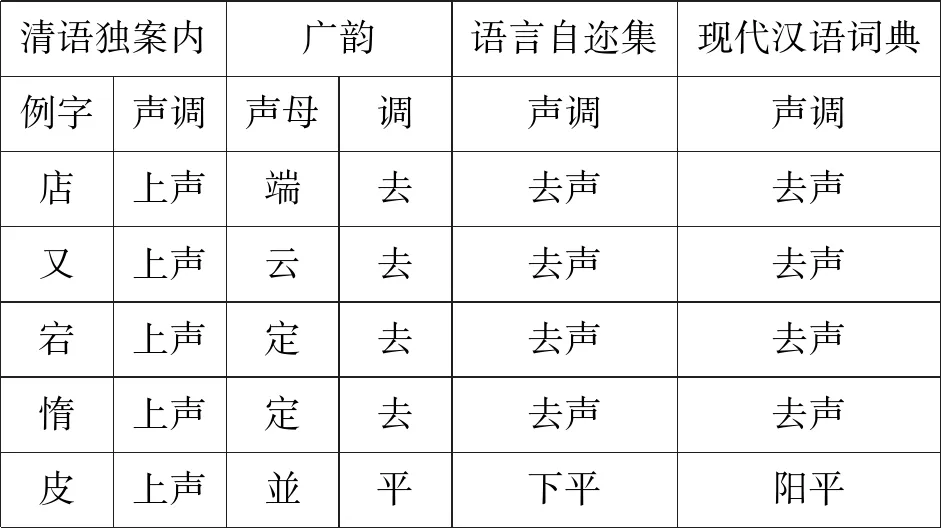

书中错读为上声的有5个,表格如下:

清语独案内广韵语言自迩集现代汉语词典例字声调声母调声调声调店上声端去去声去声又上声云去去声去声宕上声定去去声去声惰上声定去去声去声皮上声並平下平阳平

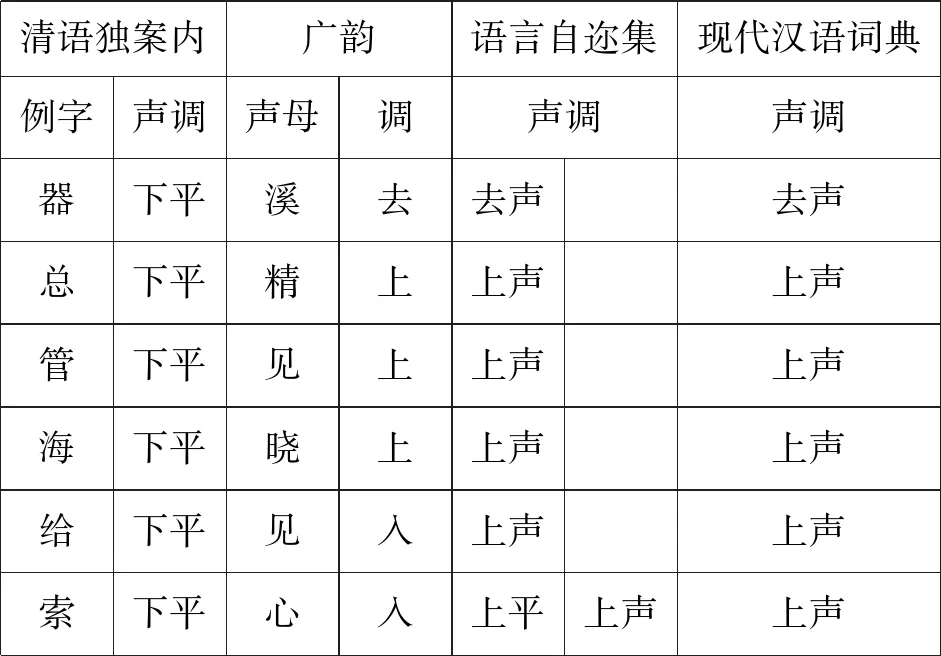

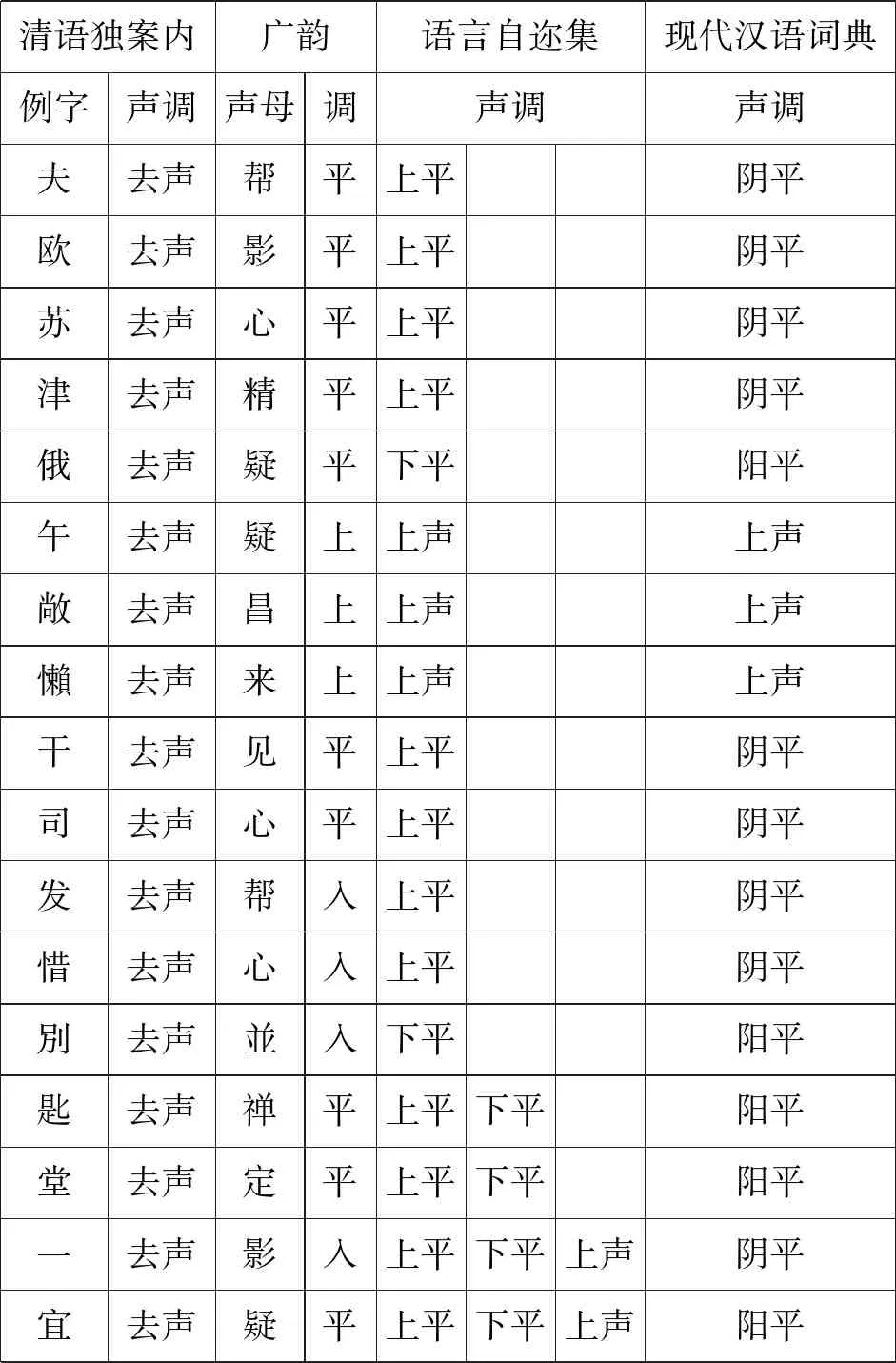

书中错读为去声的有17个,表格如下:

清语独案内广韵语言自迩集现代汉语词典例字声调声母调声调声调夫去声帮平上平阴平欧去声影平上平阴平苏去声心平上平阴平津去声精平上平阴平俄去声疑平下平阳平午去声疑上上声上声敞去声昌上上声上声懶去声来上上声上声干去声见平上平阴平司去声心平上平阴平发去声帮入上平阴平惜去声心入上平阴平別去声並入下平阳平匙去声禅平上平下平阳平堂去声定平上平下平阳平一去声影入上平下平上声阴平宜去声疑平上平下平上声阳平

“敞”是清声母(昌)不符合浊上变去的规律,“懒”(上声),次浊声母(来)不符合浊上变去的规律。

综上述表格,可见,这些字的声调在《广韵》、《语言自迩集》、《现代汉语词典》中一致,《清语独案内》的读音确实记录错误。

(二)《清语独案内》客观存在的特例

《广韵》产生毕竟年代久远,或是以错传错,或是受方言影响,字音演变难免发生变化。日本学者池田常太郎认为,“在已经刊发的中国语书中,发音最正确的是英国人威妥玛《语言自迩集》”,[4](P303)对《清语独案内》影响很大。有些字二书有相同读音,我们提到《语言自迩集》的北京话字音表中收的一字多音没有分辨度,使得我们无法确定一个字在具体词组、会话中的正确读音,共有34个字。其中有4个字《语言自迩集》未收,我们不能确定其声调,如:“港”书中上平,《广韵》上声;“颶”书中上平,《广韵》去声;“到”书中下平,《广韵》去声;“呢”书中上声,《广韵》平声。

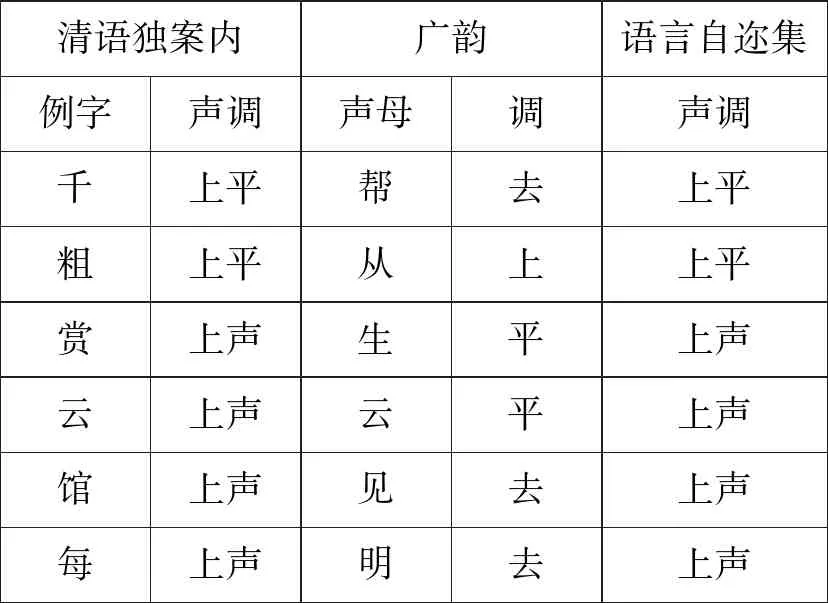

有6个字《语言自迩集》与《清语独案内》声调相同,表格如下:

清语独案内广韵语言自迩集例字声调声母调声调千上平帮去上平粗上平从上上平赏上声生平上声云上声云平上声馆上声见去上声每上声明去上声

有24字《语言自迩集》一字多音,包括书中的读音,表明当时书中标记的声调是客观存在的。

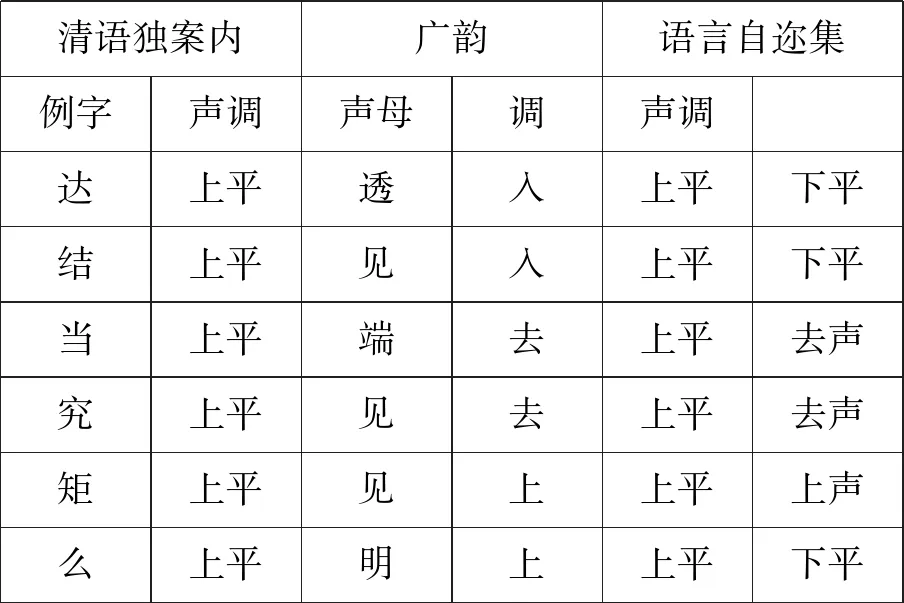

书中读上平的有6个,表格如下:

清语独案内广韵语言自迩集例字声调声母调声调达上平透入上平下平结上平见入上平下平当上平端去上平去声究上平见去上平去声矩上平见上上平上声么上平明上上平下平

书中读下平的有7个,表格如下:

清语独案内广韵语言自迩集例字声调声母调声调一下平影入上平下平上声益下平影入下平去声释下平书入下平去声撒下平心入上平下平上声去声法下平帮入上平下平上声去声不下平帮平上平下平去声甚下平禅上下平去声禅去

“不”我们考虑是音变,“甚”在《广韵》表上声时,训为剧过也,表去声时,训为太过,显然都不是书中“甚么”的意思,但《语言自迩集》读下平或去声,我们可以认为这个时期“甚”的声调已出现下平。

书中读上声的有2个,如:“那”在《语言自迩集》读上平、上声或去声,在《广韵》读上声,“会”在《语言自迩集》读上声或去声,在《广韵》读去声。

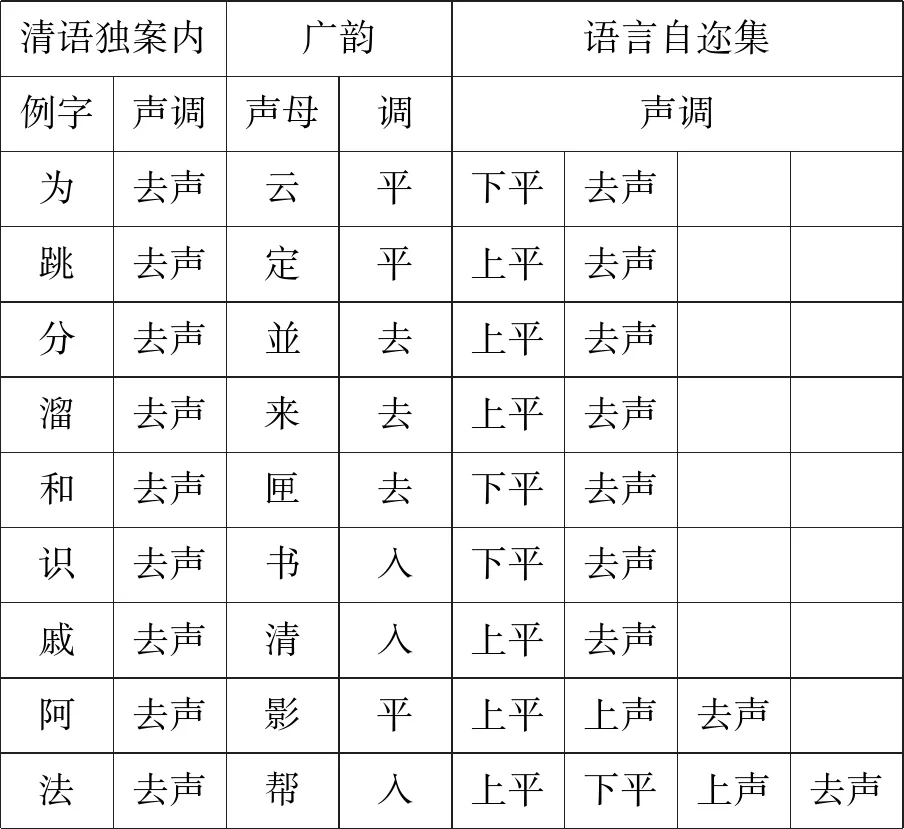

书中读去声的有9个,表格如下:

清语独案内广韵语言自迩集例字声调声母调声调为去声云平下平去声跳去声定平上平去声分去声並去上平去声溜去声来去上平去声和去声匣去下平去声识去声书入下平去声戚去声清入上平去声阿去声影平上平上声去声法去声帮入上平下平上声去声

综上述表格,可见,《清语独案内》这些字的声调《语言自迩集》也收录,表明当时标记的声调是客观存在的。

通过对明治时期日本汉语教科书《清语独案内》声调的整理总结,有利于我们科学还原当时北京官话语音系统调类的情况,我们发现大部分调类变化规律符合汉语声调的演变规律:平分阴阳、浊上变去、入派四声。但有部分特例,参照《语言自迩集》,有些确实为当时日本编者的错误,有些表明当时书中标记的声调是客观存在的。这有利于我们更好地了解一百多年前北京官话语音系统调类的情况,也有助于我们总结汉语声调的历史演变规律。