高速铁路接触网第三辅助式无交分线岔布置技术

文/王小坤

1 前言

随着国内外电气化铁路的快速发展,速度的不断提高使得对弓网关系要求更加严格。线岔作为高速电气化铁路接触网的薄弱环节,线索空间几何参数关系和受流质量的好坏直接影响着动车组安全、平稳通过正线和侧线的进出,对高速铁路的安全、高速运行起着举足轻重的作用。

2 无交分线岔结构形式及工作原理

根据线岔结构形式的不同,可以将高速铁路接触网无交分线岔划分为“两支悬挂”无交分线岔和“三支悬挂”无交分线岔两种形式。

2.1 两种无交分线岔的区别

“两支悬挂”无交分线岔布置时,在道岔区域侧线相应的抬升20mm,使得当正线高速通过时,机车受电弓不与侧线发生空间关系;由正线进入侧线时,受电弓平滑自然地过渡到侧线接触悬挂中,由侧线进入正线时,受电弓通过“挤压”方式逐渐过渡到正线接触悬挂中,始触区是客观存在的。侧向允许通过最大速度85km/h。

“三支悬挂”无交分线岔布置时,在正线和侧线之间增加一个第三辅助锚段,形成关节式过渡。基于关节式过渡的原理,当电力机车从正线高速通过时,侧线位于受电弓动态包络线之外,受电弓由正线过渡到辅助锚段接触悬挂,通过道岔后将再次过渡到正线接触悬挂。从侧线通过原理类似于正线通过原理。侧线允许通过最大速度160km/h。

针对42号高速道岔比较狭长的特点,“两支悬挂”无交分线岔的始触区内不得有除吊弦线夹以外的其他零部件的这一基本布置原则已无法满足,加之始触区的存在,极大地限制了其侧向通过速度。“三支悬挂”第三辅助式无交分线岔很好的弥补了“两支悬挂”无交分线岔的不足之处,利用第三辅助锚段形成关节式过渡,极大的提高了侧向通行速度,满足安全运营的要求。

2.2 第三辅助式无交分线岔过渡原理分析

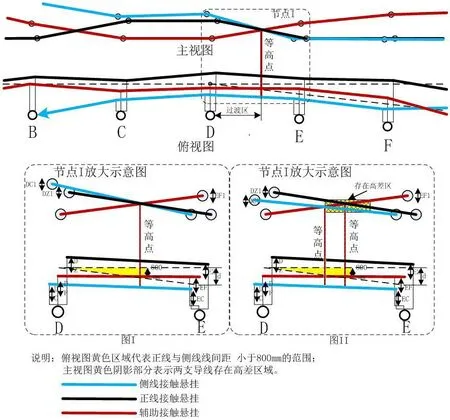

通过平面图及通过状态进行第三辅助式无交分线岔过渡原理的分析,第三辅助式无交分线岔平面布置示意图如图1所示。

电力机车由正线高速依次经过1至5状态:在电力机车从 1至2过程中,正线接触线逐渐被抬高,辅助悬挂的接触线逐渐降低,实现由正线接触悬挂到辅助接触悬挂之间的过渡。在电力机车由2至3过程工作支为辅助接触悬挂,在电力机车由3至4过程辅助悬挂逐渐升高,正线接触悬挂逐渐降低,受电弓从辅助悬挂逐步过渡到正线接触悬挂。

在电力机车由侧线高速通过时,在电力机车由1至3状态过程同上正线高速通过过程一致,此时侧线接触悬挂位于受电弓动态包络线之外。在电力机车由6至7过程中,侧线接触悬挂逐渐降低,受电弓在滑离辅助悬挂的同时靠近侧线接触悬挂,当滑至7过程时辅助悬挂将逐步抬高下锚,受电弓只与侧线发生空间关系,实现平稳过渡。

2.3 第三辅助式无交分线岔布置原则

第三辅助式无交分线岔的布置需要满足如下两条布置原则

(1)需要合理的设置过渡区的拉出值和导高,并分析通过道岔理论中心后等高点位置的弓网安全关系,保证受电弓正线高速通过时不与侧线接触悬挂发生关系;受电弓侧线高速通过时不与正线接触悬挂发生关系。

(2)根据高速电气化铁路设计规范:“受电弓的最大摆动量为250mm,最大抬升量150mm”。则受电弓活动范围L满足式于(1)。

在过渡状态通过线岔的时候始触区范围L1的需要满足式(2)的要求。

根据式(1)和式(2)以及42号第三辅助式无交分线岔布置要求,则在图1中,D柱与E柱之间即过渡转换区可得到以下结论:

(1)当正线和辅助悬挂等高点与侧线和辅助悬挂等高点不在同一里程位置时,需满足正线与侧线在不等高区段其垂直投影距离相邻线路中心距离大于L。

(2)当正线和辅助悬挂等高点与侧线和辅助悬挂等高点位于同一里程位置时,则在此等高点位置时不得形成始触区,即正线与侧线垂直投影距离相邻线路中心距离大于L1max。

(3)除道岔后过渡区外的其他接触网平、立面布置遵循锚段关节式过渡原理,起着安全平稳过渡到第三辅助锚段的作用。

3 受电弓过渡状态及特点

第三辅助式无交分线岔设置的关键技术包括平面布置、立面布置、拉出值以及抬升量的确定等内容。第三辅助式无交分线岔每项技术指标的实现都依赖于线索空间几何关系以及受电弓高速通过时弓网关系来确定。

3.1 过渡状态分析

受电弓基本参数示意图如图2所示。

如图2所示,任何情况下工作支导线不得超出图2中“区1”范围外工作。任何方向通行情况下,正线接触悬挂与侧线接触悬挂不得形成始触区。当相邻支导线接触线低于受电弓工作平面时,则该支导线垂直投影距离相邻线路中心距离须大于1225mm。此时,在岔心附近的跨距中,正线与辅助悬挂等高点同侧线与辅助悬挂等高点不在同一里程位置。其示意图如图3中图II所示。

在上述情况下,需要D支柱向道岔开口方向移动,且在距离岔心距离大于15m的范围之外安可调整实现。调整过程中将辅助悬挂作为共用工作支,其他两支遵循一般锚段关节调整方式即可实现。

但面对图1所示通用定位方式,要求三支接触悬挂在过渡转换点三支等高点位于同一里程位置,才能够调整满足要求。

3.2 第三辅助式无交分线岔特点

(1)引入第三辅助锚段形成关节式过渡,改善了受流质量以及侧向通行能力。但同时面临着结构复杂,调整不易等挑战;

图1:第三辅助式无交分线岔平面布置示意图

图2:受电弓基本参数示意图

图3:第三辅助式无交分线岔过渡分析示意图

(2)从辅助锚段过渡到正线和从辅助锚段过渡到侧线时是关键要素,要求在保证任何情况下接触线不得滑离受电弓中心400mm的前提下三支等高点位于同一里程位置,并且在正线和侧线不会形成始触区。

(3)通过调整D支柱与E支柱处三支腕臂的对应的抬升量来促成等高点的纵向移动,调整三支对应的拉出值来满足于线索空间几何关系的要求。

4 施工及调整操作要点

面对施工现场复杂多变的施工环境,在进场作业区应对原始基础数据进行精确测量并利用专业软件进行计算。随着施工现场里程的纵向偏差,需更多的利用专业化三维软件进行仿真与参数优化分析,确保一次到位。

鉴于42号第三辅助式无交分线岔“狭长”且至少存在三处三支腕臂悬挂的特点,每处三腕臂抬高值应设置为阶梯状,即限界参数越小者其对应的抬升量越高,最大程度上减少线索之间的相互穿插。在采用T型定位器后确保坡度,防止由于上拔力的作用导致线索扭面。

第三辅助式无交分线岔的核心点在于通过道岔后由辅助悬挂过渡到正线和侧线过程中等高点位置的确定以及在该跨距中三支线索的空间几何关系。为了满足于运营要求,此等高点位置垂直投影必须位于线间距小于800mm的范围之内,并且正线与侧线不得形成始触区。

5 结论

第三辅助无交分线岔布置方式是充分运用辅助锚段形成过渡,实现机车从正线高速通过以及进出侧线等各种工作情况下的弓网受力良好,可以满足侧向通过要求更高的道岔区域。整个过程中正线过渡与进出侧线方式都与相邻接触悬挂不发生作用,因此在过渡过程中不存在对邻近接触悬挂的冲击,这样既能保障安全性又能显著提高侧向通过速度。与此同时,此种方式至少需要三支转换支柱进行过渡,则此种线岔布置方式至少需要150m~200m的空间位置,且每根转换支柱均需三支腕臂,而三支腕臂的安装及调整工作量大大的增加。另外,随着技术的不断成熟,此种布置方式的空间距离的因素的特点,也可做为分相关节投入运营,减少分相关节设置数量,尤其是对于两大干线的联络线,采用此种布置方式不仅提高运营效率,还可以节约因为单独设立分相而产生的成本。