柔道背负投技术转体动作运动学和力学分析

叶 姝,孙 波

柔道背负投技术转体动作运动学和力学分析

叶 姝,孙 波

1.四川省体育科学研究所,四川 成都,610000; 2.四川体育职业学院,四川 成都,610010。

为了解柔道背负投动作中的力学规律,对背负投动作进行三维高速拍摄和视讯解析,对比A组(训练年限8年以上)和B组(训练年限5年以下)的数据,从时间分配、质心的垂直距离、重心的水平速度等方面分析背负投动作的力学特征,从躯干扭转角度、膝关节角度、踝关节轨迹方面分析转体动作的动量传递。得出结论:训练年限较短组转体和背摔所用时间较长,质心垂直高度下降幅度较大,而速度不及训练年限较长组;训练年限较长组在转体完成阶段,身体相对较正,与守方身体较为贴近,在上步、转体完成时段位移动幅度较大。

柔道;背负投;转体动作;力学分析;运动学

柔道是一项奥林匹克竞技运动,起源于日本,风靡于全球。5min的比赛时长充斥着高强度的竞技对抗,具有较高的观赏性。柔道竞技中的得分点及闪光点在于投技,其中背负投是柔道技术中最基本的一种投技,是柔道中的必杀技。但由于比赛中防守的存在,投技并不常出现。虽然现在新规废除了当技,但相较于其他投技,背负投出现的几率仍然较低。可能是由于背负投要求攻、守方正向相对而立,其中一手抓住对方的直门,初始动作要求面对面投射范围较大,在瞬息万变的竞技对抗中背负投动作难以成形。

对于背负投动作力学参数方面的技术分析文献屈指可数,目前已有的文献中Takanori Ishii[9]认为下肢动作是整个动作体系的根基,下肢动作的节奏、角度和位移决定了背负投技术动作的技术含量;Murayama, H[8]则是从头颈环节来探析背负投动作技术,他认为高水平运动员下肢蹬踏动作的技术参数区别不大,而在头颈质心位移上有较大差距。竞技对抗在于攻守双方,有效的背负投动作应打破对方的平衡以达到完成动作的目的,在这个过程中,只考虑某一人体环节所带来的加速效能以及位移效能不能代表动作技术的好坏。

不论是下肢动作还是头颈环节轨迹,它们都是转体动作的一部分,转体动作以躯干为中轴,转动加速并且与上下肢协调。本文将从整体出发对背负投转体动作技术进行生物力学数据分析,以牵引装置模拟柔道背负投投技的力学性能分析,为柔道背负投动作的实施提供数据借鉴。

1 前 提

1.1 背负投动作图解

图1 背负投动作图解

a-抓 b-上步 c-转体 d-守方脚离地 e-攻方体前屈幅度最大时刻 f-守方落地

阶段a:初始时刻,两人面对面,以自然姿势站立,攻方左手抓住守方右手腕上方衣袖。

阶段b:攻方抡起左手,左腕内旋,向自身方向斜上方牵拉守方右臂;右脚上步到对手右脚前方,膝关节弯曲,重心下移。

阶段c:攻方将守方右臂继续向自身方向拉扯,并将守方右臂夹在攻方肘关节处;以右脚为支撑点,膝关节弯曲,身体逆时针旋转,从攻守方对向位转至同向位。

阶段d:攻方上半身与守方紧靠,膝关节弯曲;左臂牵拉守方右臂向自身左腹部,同时膝关节蹬伸。

阶段e:攻方躯干前倾,重心下降达到最低。

阶段f:随着攻方的重心下移,守方从攻方头部越过触地。

1.2 转动理论

背负投动作中最核心的动作应该是攻方躯干的扭转,牵动守方一侧肢体带来守方平衡的破坏,也可以认为一个背负投动作的技术效果很大一部分取决于上步后的躯体转动。

刚体定点转动动量矩

从公式来看,动量矩的几个关键因素有转动角速度、转轴与质心距离和刚体质量。人体是不规则刚体,各个环节质量形状不一,转动惯量有差异。从动作来看,刚体转动可分为上半部与下半部,下半部以上步脚为转动轴,为定点转动,上半部分以与守方相接触的手部为转动轴,为非定点转动。

攻守方作用力的点在上半部分单侧肢体,从理论上来讲,力的方向如果能与力臂平行,动量在传递的过程中是持续的,可以达到动量矩守恒,但是在实战过程中,守方是活体,对抗与摩擦必然带来动量矩的损失。假设守方躯体直立,无前倾角度,在提拉过程中手臂向上45°牵拉可以获得更好的Fmax, t(Fmax)and dFmax;躯干旋转的停顿或者脚的剥离导致较差的动量矩可持续性。

图2 攻方作用力示意图

肢体环节的长度决定了角速度与线速度的转换,肢体角度决定了从一个环节到另一个环节的角动量传递,转体后攻守方的重心垂直高度体现了守方重心失衡的程度。所以,我们尝试从阶段的时间分配、质心的垂直距离、重心的水平速度、质心的三维轨迹来分析背负投动作的力学特征,从躯干扭转角度、膝关节角度、踝关节角度、左右肩轴来分析转体动作的动量传递。

2 方 法

受试者:男性受试者一共12名,A组的6名受试者训练年限8年以上,均获得过全国比赛前3名,B组的6名受试者训练年限5年以下,均未获得过全国比赛名次。

实验方法:每个受试者完成背负投动作4次,3次为有守方背负投动作,守方均不采用守势;1次为柔道训练器背负投动作。有守方背负投动作用高速摄像拍摄三维画面,取完成度最好的一次作为解析对象。柔道训练器背负投动作用力学传感系统获取力学数据。传感装置是用S型拉力传感器和柔道训练用皮筋组装而成,拉力传感器综合精度0.02,灵敏度2.0mV/V,外接数显仪表。

数据处理:动作视频使用视讯解析系统解析数据,使用origin绘制三维和二维数据图,用spss处理表格数据。

视频数据阶段划分:触碰对方衣服-上步完成 ~p1

上步完成-转体完成~p2

转体完成-守方脚离地~p3

守方脚离地-守方触地~p4

表1 运动员基本情况

3 结 果

3.1 基本参数

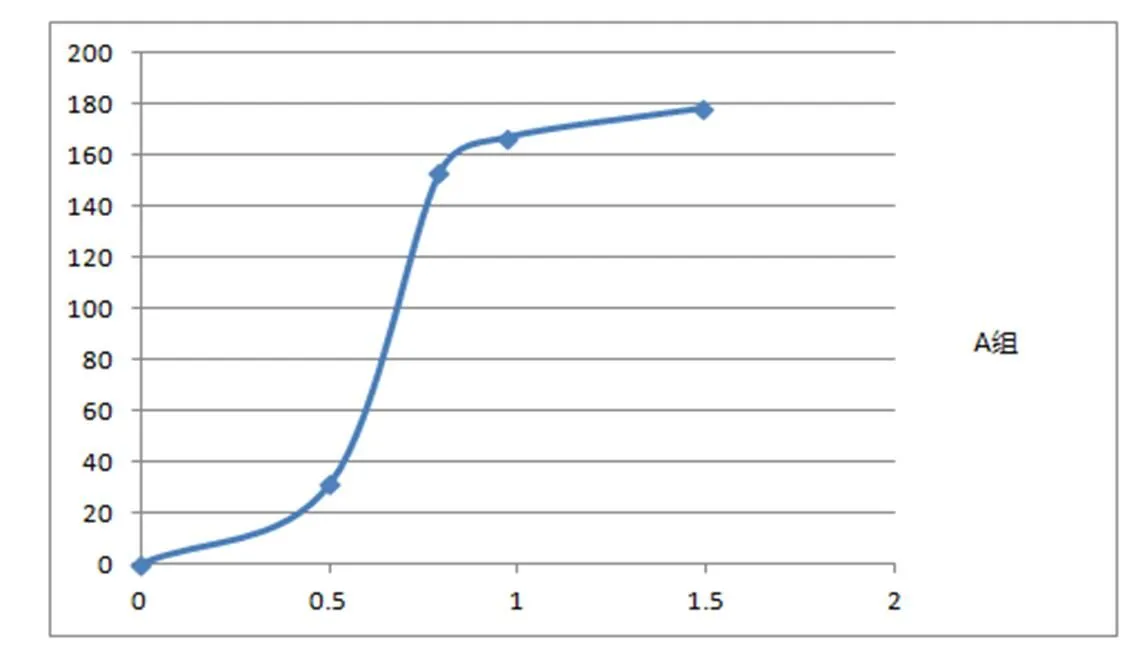

3.1.1 时间参数

表2 背负投动作AB组各阶段所用时间(s)

图3 背负投动作AB组各阶段所用时间长度

目前关于柔道技术的生物力学类文献很少,从已有的文献看来,大外刈总时间0.84s[1],内股总时间1.02s[2];本文所测得的背负投总时间,A组1.49s、B组1.66s。可能的原因:(1)背负投属于将守方身体姿势完全翻转的绝杀技,整个动作幅度较大,所需力道较大,因而加速时间较长;(2)本文是从起势,即攻方触碰守方衣物进行计算,而其他文献部分是从上步开始计算。

从各个阶段所用时长进行分析,可以看到AB组明显的对比,A组相对来说起势时间稍长,而转体及背摔时间较短,相对于B组其发力较快,整个背摔动作完成的更为迅捷,这可能是动作技术熟练程度以及身体素质造成的区别。

从视频分析来看,基本所有在p3阶段用时较少的运动员,在p4阶段用时亦较少。从转体完成到守方脚离地是守方平衡破坏的过程,攻方牵拉守方右臂的角度在斜向下45°左右能取得较快的效果,同时攻方躯干与守方相贴,重心下降越快,整个P3阶段用时越小,从守方脚离地到守方脚触地这个背摔过程完成也越快。

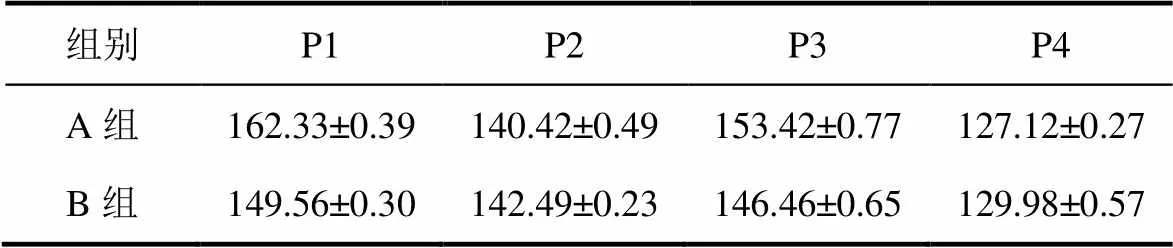

3.1.2 质心垂直距离

表3 背负投动作AB组各阶段最后时刻质心垂直距离(m)

从AB组的图表曲线来看,A组曲线下降较陡,B组曲线较平缓,P1P2阶段AB组均用时0.79s;在这个时间节点时刻AB组质心垂直高度差别不大;P3P4阶段出现了区别,相对来说B组在这个阶段用时较长,质心垂直高度下降幅度较大,因此,从图线来看曲线较为平缓。

在背负投动作的最后阶段,攻方上肢提拉,下肢蹬伸,重心快速下降,使得守方平衡随着攻方重心而失衡。从图表看来,这种迫使守方失衡的动作,B组更倾向于重心降低的幅度,而A组更依赖于重心下降的速度。

实际当物体的质心处于物体之外,且非对称性结构时,外力从质心向物体另一侧方向牵拉,其平衡较容易被破坏。这种平衡的破坏表现为重心迅速远离躯体,迫使躯体跟随质心下降,这也就是重心下降的速度。而当物体的质心没有完全脱离于物体之外时,此时外力从质心向物体另一侧方向牵拉,物体的平衡不会完全被破坏,只有迫使物体形状改变,只有当质心处于物体之外时,其平衡才会被破坏。重心降低幅度中的一部分是用来改变质心的位置,这个过程受到的对抗牵拉较大,所以相应所用的时间较长[3]。

背负投动作中,从上步到转体过程中的动作决定了背负投发力的初始位置:(1)攻方左腕的提拉;(2)上步的位置;(3)转体后攻方躯干与守方躯干的位置。如果攻方左腕向自身左腹部方向斜向下45°提拉程度越高,守方右臂越贴合攻方腹壁面,上步后的位置攻方整体较靠右,攻方用腰臀部顶住守方躯干,守方身体姿势较偏向侧向,守方的质心愈加远离守方躯干中心,守方平衡较易被破坏,攻方重心下降时抗力减少,速度下降幅度增快,整个背负投动作会更具有观赏性和得分值。反之,从视频中所得,当攻方在上步到转体过程中,左腕提高高度过高,大于45°,或未贴近腹壁面,在攻方转体后守方身体姿势与初始状态相差不大,重心较为稳定,此时攻方想完成背负投动作较为费力,费时较长,较长的时间用在了以下降自身重心牵拉守方重心下降的过程中。

3.1.3 重心水平速度

表4 背负投动作AB组各阶段最后时刻重心水平速度 (m/s)

组别P1P2P3P4 A组1.13±0.01-1.47±0.02-1.79±0.03-1.46±0.02 B组1.30±0.03-1.77±0.01-1.66±0.02-1.33±0.01

重心速度从P2开始为负数,是身体转向的缘故;从数值来看A组最大速度出现在P3守方脚离地时刻,此时是投技最后阶段发力时,转体加蹬伸的爆发时刻,而B组的最大速度出现在P2转体阶段,而蹬伸阶段速度减慢。背负投这一动作核心,其爆发阶段一定是转体+蹬伸阶段,转体+蹬伸这种加速动作,在多个项目上均存在,如摔跤的投技,链球的抛球,是爆发力的体现。其中转体是为加速获得较大的转动动量,蹬伸是通过环节制动将动量在肢体进行传递,最大速度出现转体时刻而蹬伸时刻速度减慢,说明制动过程不连贯,动量出现了损耗,没有进行最大传递。

如果从整体来看,重心合速度矢量更能表达攻守方的趋势和质心速度。由于背负投动作攻守方接触位置为上肢,水平速度易于展现刚体形状的变化和转动。David H[4]认为从重心水平速度与水平位转动动量呈正向关系,水平转动动量代表了攻方牵动守方躯体向前,平衡破坏的趋势,它与角度为共轭物理量,可协同探析刚体质心两侧对称性和动量的守恒与耗损。

A组的P3阶段出现了最大水平速度,此时刻对应的躯体扭转角度约为166°,身体并未完全转至180°,但攻守方的交叉角度与初始相比发生了较大变化,攻方左手的牵拉动作使得攻守方身体贴近,守方与攻方右侧肢体贴近的幅度越大,攻方受到的抗阻力就越小,相应的攻方转体幅度越大,重心水平速度增加。B组最大速度出现在转体时刻,其数值与A组蹬伸阶段速度相差不大,在其后的时段逐渐减速,从图像分析在转体后攻守方身体贴合程度不如A组,守方右臂与攻方左腹部夹角较大,守方倾斜度较小,在随后的背摔过程中阻力较大,重心水平速度丧失。

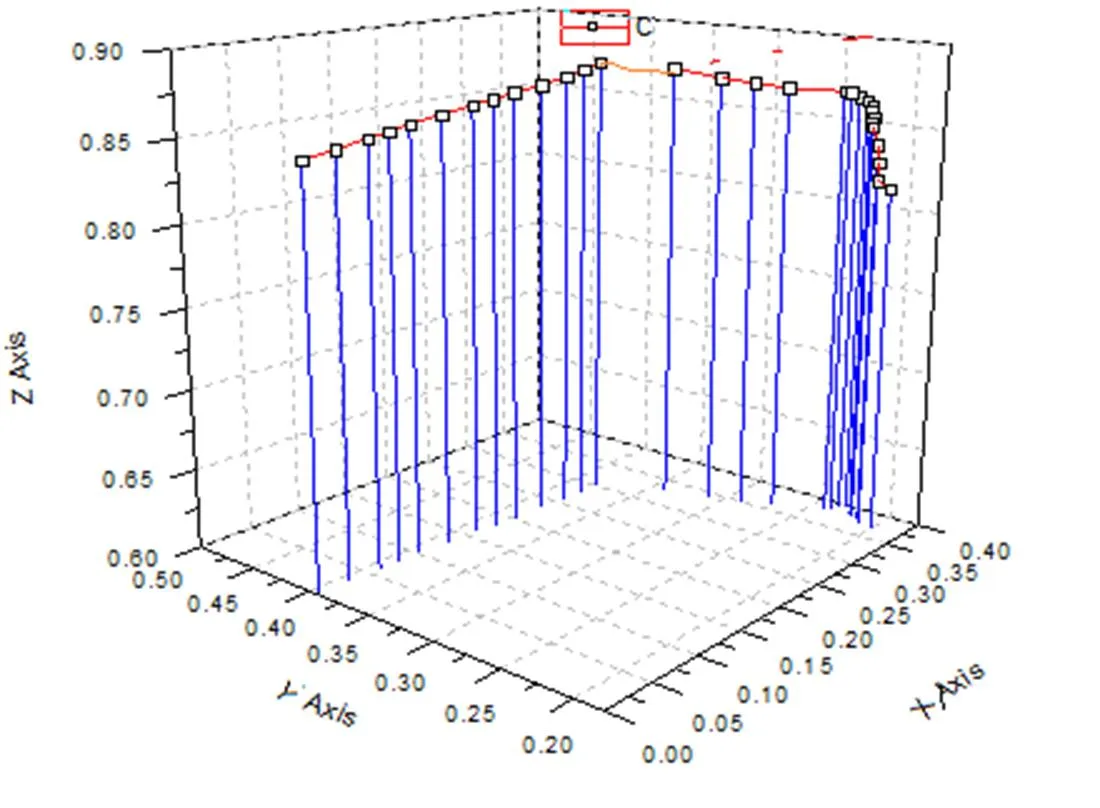

3.1.4 质心轨迹

图5 A组质心3D轨迹

图6 B组质心3D轨迹

三维立体图展示了各个时间段整个身体的位置,能更好的展示质心轨迹,这有助于对主体的动作结构有直观的印象。两个轨迹图中所显示的各个点表示的为时间,实际每两点之间的持续时间是相同的。从轨迹图整体来看,弧线较为相似,但是AB组的时间分配,与单位时间内产生的位移有一定的差别。制动时期均在转体之后,但前期b组所用时间相对较短,有些时段位移较长,有些时段位移较短;而a组各点之间分布较为均匀。A组整个轨迹较为连贯,而B组出现明显较为频繁的变速。而不连贯的变速不利于动量矩的传递。

从攻方来看,下半部的转体蹬踏,可以考虑为刚体定轴转动,产生的转动动量由躯干转移到上肢,这属于质点系对某一固定点的动量矩。攻方上肢发力,牵动守方质心产生位移,这是某一固定点对质点的动量矩,如果攻方力量和角度较好,使得守方产生了转动,那么就是质点系对轴的动量矩。

Imamura, Rodney T[5]的实验中,守方为柔道训练布偶,不存在守方抵抗力的情况,除掉了动量的损耗,将躯体选择产生的动量矩可直接换算为出手角动量。

这种方式可以作为数据的参考,但在实战中,由于守方的区别,战况的变化,不可能达到完全的动量传递,存在的变量较多,这也是竞技运动的精彩之处。

本实验计算了背摔过程中守方以攻方质心为轴的角动量,通过AB组的对比我们认为数据的差异(见表7)并没有实际结果的差异大,这可以由指标的单位量级来解释,由于肢解环节的转动本身半径较小,在以m为单位的基础上本身就会造成基础数值过小的结果。

3.2 转体动作

3.2.1 躯干扭转角度

表5 背负投动作躯干扭转角度

躯干扭转角度我们定义初始动作左右髋连线为水平位,扭转角度为左右髋连线与初始水平的夹角。

由图表可知,A组P1-P2时段相比B组转体幅度角度大,加速较快,B组P3-P4时段相比A组转体幅度较大,加速较快。P1P2是转体时段,P3P4是蹬伸、背摔阶段;A组在转体完成阶段,身体相对较正,躯干扭转角度为152°,与守方的重叠面积较大,有利于着力;B组在P2转体完成阶段,身体翻转至130°,而从130-161度是在蹬伸阶段完成的。

以图像结合角度进行分析,A组与守方的重叠面积大实际是由于此时守方已经开始呈前倾状态,两者有较大贴合。而B组转体完成后,手上动作没有跟上,此时守方与攻方的躯体距离较A组更大。背负投是手脚的配合,对象物体无论从体积、质量都与自身相仿,从转体动作带来的效能看来,如果守方质心要绕着解剖轴转动,在无动量耗损情况下[6]:

攻方与守方由于柔道规则重量级相似,r和ω体现在攻方的跨步和转体的速度上,攻方跨步越大,转体速度越快,相应的躯体转动幅度越大。

3.2.2 右膝关节角度

表6 背负投动作右膝关节角度

从图表看来,AB组整体变化趋势一致,A组在蹬伸阶段膝关节伸展幅度更大;在动作初期,上步时刻B组膝关节弯曲幅度较大,从重心垂直高度来看,两者的数值相似,而A组在上步阶段躯干更为前倾贴向守方。

膝关节角度水平顺时针旋转,在整个投掷过程中左膝关节水平位置较低。在0.14s的反应时间后,两膝弯曲,质心垂直高度向下降直至达到最大动量。在投技动作中,质心由于膝盖伸展(大部分是右膝)再次升高,由此来举高守方的身体使其离垫。在最后摔的阶段,膝盖弯曲来帮助守方落地,在逆转点后质心再次向守方移动,这显示了动作的非连续性。

蹬踏动作中,膝关节贡献较大,主要依靠膝关节的屈伸,地面对躯体的反作用力,来使躯干扭转发力。Koshida S[7]认为,膝关节是蹬伸动作的核心,尤其是柔道动作通过蹬伸获得绕解剖轴转动的速度,膝关节动作应与踝关节和躯体扭转相配合,实现各环节转动之间的连续性。同时Murayama, H[8]还认为过度的跨步、踝关节角度过大、重心过于下降均不利于环节转动的连续性。

在转体完成至守方脚离地的阶段中,A组膝关节角度较大,膝关节处于蹬伸后的伸展位,B组膝关节角度较小,重心相对较低,其中一个原因是由于过度的跨步。在上步阶段跨步幅度较大,转体的周长会相应增加,所以在转体阶段能够获得较高的线速度,这也与我们所测的重心水平速度相符。但是另一方面过度的跨步导致重心过低,转体完成后所需蹬伸时间较长,而与上肢的牵拉动作协调性降低,这也是B组在p3p4阶段降速的原因。

3.2.3 踝关节轨迹图

图9 A组左右踝轨迹

图10 B组左右踝轨迹

这是以xy轴为二维的平面图,可以从图中看到左右脚的轨迹,图上的小点是阶段时刻点,单边有5个点,左脚的起始时刻为最上方的点,右脚的起始时刻为最下方的点。

在初始姿势中,运动员右脚前左脚后。左踝关节向后退,左踝关节在一个半圆内画弧,整个过程AB组轨迹相似,区别在于A组左脚转动范围较小,且上步完成时刻踝关节转动幅度较小,在转体完成时刻,A组右踝位移较大,而B组右踝位移幅度从转体完成到守方离地时刻,幅度较大。

我们可以认为,A组在上步-转体完成时段,较大的位移是为了破坏守方的动作平衡,转体完成时刻平衡破坏,有利于接下来的背负动作;而B组转体完成到守方离地时刻幅度较大,应该是受到了较大的对抗作用。

将左右踝关节轨迹与躯干扭转角度进行结合分析,A组在转体完成时刻躯干扭转角度较B组幅度大,将此时刻AB组左右踝关节点相连,A组踝关节距离较B组小,这个距离来自于转体时的跨步,这个动作如圆规一般,以右脚为支撑点,左脚围绕转动。跨步幅度越大,两脚间距越大,而半径越大,角速度越低,所以B组躯干扭转幅度较小,使背摔的初始姿势优势较小。

3.2.4 转体牵拉力学数据 力量数据是来源于攻方通过训练用皮筋牵拉拉力传感器获得的数据,记录的是转体完成时刻的拉力数据。功率和角动量是在有守方的情况下获得的数据,功率是以守方为单个刚体,以重心平均速度计算的,可以认为是守方背负投动作发力后带动物体转动的功率结果。角动量是以攻守方质心距离为旋转半径,以公式kg./t进行计算,t1为转体完成时刻,t2为守方脚触地时刻。

表7 背负投动作攻方转体完成后力学参数

从数据来看,三项数据A组结果较好,其中差距较大的是力量,差距较小的是角动量。

力量测试的仪器是s型拉力传感器,s型拉压力传感器以弹性元件作为感应介质,感应的一般是直线应力,所以测量数据代表的是攻守方接触点的合力,从前面的分析中可以看出A组所受抗力小于B组,所以,在合力参数上有较大的区别。角动量我们计算的原理是攻方对守方作用了定量功率,所以守方围绕攻方进行了转动,我们计算了单位时刻攻守方的质心距离和守方角速度,获得了从转体完成到守方脚触地这个时段的平均角动量。从参数单位看角动量与功率相比只多了一个转轴半径,AB组攻守方质心间距虽有差异,但数值均小于1,这也可能是角动量参数差距最小的原因。而功率指标是这三个参数中最能体现背负投动作完成的质量效果,它直接表达了动量传递完成之后守方刚体的动能结果。

本实验的力学参数尚有一些不足之处,拉力传感装置采用的是小型简易装置直接与柔道皮筋组装而成,只有一个数显窗口,不能连续记录单位时刻的感应力,反应间隔较大,所以我们只能采用转体时刻的数据,而最大力一般出现在攻方蹬踏之后。其次,这种测试是没有守方的,虽然守方存在的实验为了数据条件的一致性守方均不采用守势,但是这种无抗阻力的程度还是有较大区别。角动量的计算有利于分析动量的传递,尤其是各环节角动量能够有具体数值的情况,本文由于重点在背负投动作的分析只计算了守方整体的角动量,此数据可以作为背负投动作完成的成绩参考,但单个数据不能展示动量在各环节传递的过程。

4 结 论

训练年限较短组转体和背摔所用时间较长,同时质心垂直高度下降幅度较大,而速度不及训练年限较长组,这并不是一个较好的动作特征,而是用来改变守方质心位置的结果。相应的出现了制动过程不连贯,动量出现了损耗,没有进行最大传递的问题。

训练年限较长组在转体完成阶段,身体相对较正,与守方身体较为贴近,有利于着力,在上步-转体完成时段位移幅度较大,易于破坏守方的平衡。

Origin软件是三维数据制图软件,可以较为直观的展示人体的运动轨迹,并且从整体到各个关节都可以进行运动,与传统的数据制图相比更为形象。

转体动作多涉及到动量传递、动量矩大小等问题,可以应用刚体定轴转动,质点系动量矩、质点动量矩、质点系对轴的动量矩等理论进行力学分析。如有进一步研究,应考虑守方的动量传递效果数据,探析攻守方不同情况下的动量传递。

[1] Nowoisky H. Zur biomechanischen Analyse von Wurftechniken im Judosport[J]. Theorie und Praxis Leistungssport. Berlin, 1988. 26:55~71.

[2] Matthias Weigelt .The cognitive representation of a throwing technique in judo experts – Technological ways for individual skill diagnostics in high-performance sports[J]. Psychology of Sport and Exercise, 2011.12(03): 231~235.

[3] Young Lae Moon .Review of the literature on sports related clavicle fractures and analysis on the biomechanics of lesion[J]. Sport-Orthopadie, 2007.21(06):30~34.

[4] David H. Fukuda. Developmental associations with muscle morphology, physical performance, and asymmetry in youth judo athletes[J]. Sport Sciences for Health, 2012.7(03): 1~8.

[5] Imamura,Rodney T.A Kinematic comparison of the judo throw harai-goshi during competitive and non-competitive conditions[J]. Journal of Sports Science and Medicine.; 2007(06):15~22.

[6] M. Erdody. Nvestigation of force of leg muscles in fencing and judo sports[J]. Journal of Biomechanics, 1994.27(06):662.

[7] Koshida S .Biomechanics of judo backward breakfall for different throwing techniques in novice judokas[J]. European Journal of Sport Science, 2017.17(04): 417~424.

[8] Murayama, H .Biomechanical Analysis Of Head And Neck Motions In Thrown Person By Judo Technique, Seoi-nage[J]. MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE, 2015. 47(05): 955.

[9] Takanori Ishii.Kinematic comparison of the seoi-nage judo technique between elite and college athletes [J].Sports Biomech, 2018.17(02): 238~250.

The Kinematics and Mechanics Analysis of Body Twist in Seoi-Nage

YE Shu, SUN Bo

1.Sichuan Sport Science Research Institution , Chengdu Sichuan, 610000, China; 2.Sichuan Institute of Sports Technology, Chengdu Sichuan, 610010, China.

We use 3d high-speed camera and motion analysis to compare seoi-nage movement between group A and group B. considering time、vertical distance of COM、horizontal velocity of COM、3D trajectory of COM as mechanical characteristics of seoi-nage,trunk torsion angle、right knee joint angle、trajectory of ankle as the index of momentum transfer in body twist. Results: group B take longer time in body twist and the fall, vertical distance of COM decreased largely than group A, although it has lower horizontal velocity; group A’s body position is nearly 180 degree, and more closer with uke, the whole movement is larger than group B. rigid body turning fixing axes、particlesystemmoment of are used to explain mechanical principle of seoi-nage.

Judo; Seoi-Nage; Body twist; Biomechanical Analysis; Kinematics

1007―6891(2019)02―0056―06

10.13932/j.cnki.sctykx.2019.02.14

G804.66

A

2019-02-27