煤炭地下气化及对中国天然气发展的战略意义

邹才能,陈艳鹏,孔令峰,孙粉锦,陈姗姗,东振

(1.中国石油勘探开发研究院,北京 100083;2.中国石油天然气集团有限公司,北京 100007)

0 引言

随着科技革命的到来,世界能源正在形成煤炭清洁化革命、非常规油气革命、新能源革命与智能化革命等多种能源革命跨界发展新浪潮,人类利用能源正在从高碳向低碳、非碳化发展。“煤炭地下气化”将有可能成为这次浪潮的新生力量:它针对中国“富煤但油气不足”资源赋存特点,利用地下闲置煤炭资源制造甲烷、氢气等人工气,对中国天然气工业发展极具战略性意义。

当前中国能源面临油气对外依存度高的严峻挑战,2018年油气对外依存度已分别达到71%和43%,随着能源需求峰值的到来,预计对外依存度还会进一步扩大。煤炭地下气化能量密度大、与石油石化产业相关性强,通过“煤炭地下气化-石化炼厂用氢-CO2提高原油采收率及埋存”产业链打造石油石化循环经济净零排放示范区,不仅可将大量地层深部闲置煤炭资源进行清洁化利用,缓解天然气供应紧张局面,还能有效解决中国由煤炭燃烧排放 CO2引起的环境问题,更能为“氢经济”时代到来储备资源和技术,为中国“清洁、低碳、安全、高效”的现代能源体系建设开辟新路径。

本文基于国内外煤炭地下气化技术发展现状与趋势,提出了地下煤炭气化基本概念、机理与模式,分析了目前面临的挑战,以及在中国的发展潜力与发展路径。

1 煤炭地下气化技术内涵

1.1 煤炭地下气化概念

“煤炭地下气化”(Underground Coal Gasification,简称UCG)是指将地层中的煤炭通过适当工程工艺技术,在地下原位进行有控制的燃烧,在煤的热作用及化学作用下产生CH4、H2等可燃合成气的过程[1-6]。煤炭地下气化可有效避免因采煤引起的安全和生态环境问题、提高资源利用效率,能变物理采煤为化学采气,有效缓解“富煤”和“气不足”之间的矛盾,如果成功,将开启中国“天然气革命”,实现天然气产量跨越增长。

1.2 煤炭地下气化机理

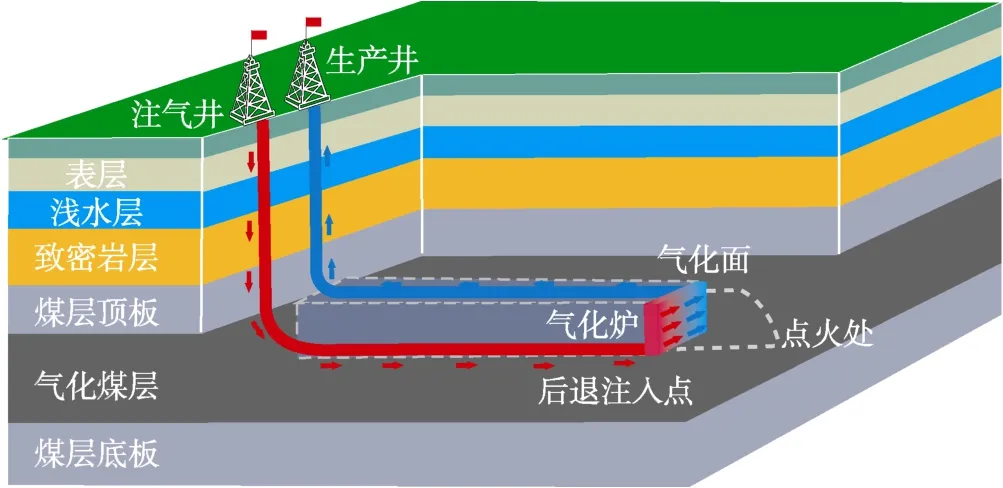

单个煤炭地下气化单元主要由1口注入井、1口生产井、地下气化炉、点火系统、监测系统等部分组成(见图1),独立单元或多个单元运行过程中,还需配套地面监控室、地面注入设备和产出气处理系统等[7]。

煤炭地下气化是由一系列连续阶段构成的复杂物理化学过程,气化过程主要是在气固两相界面进行,按照化学反应强弱程度,沿气化通道轴向分为氧化区、还原区和干馏干燥区[8](见图2)。

图1 煤炭地下气化示意图

图2 煤炭地下气化燃烧区示意图(图中温度为反应温度)

①氧化区。气化剂中的O2通过注入井注入后,在点火处经点火后遇煤燃烧产生 CO2,并释放大量的反应热,形成面状燃烧空间即气化面,燃烧区称为氧化区,当注入气化剂中O2浓度接近于零时,不再发生燃烧反应,氧化区结束。氧化区反应均为放热反应,反应温度为800~1 200 ℃。

②还原区。氧化区产生的反应热使还原区煤层处于炽热状态,氧化区生成的 CO2与炽热的炭发生还原反应生成 CO,水蒸气与炽热的炭发生还原反应生成CO、H2等。由于还原反应是吸热反应,随着反应的进行煤层和气流温度逐渐降低,当温度降低使还原反应程度较弱时,还原区结束,还原区反应温度为 600~900 ℃。

③干馏干燥区。还原区结束后,气流温度仍然很高,对紧邻的干馏干燥区煤层进行加热,释放出热解可燃气,同时产生甲烷化反应,反应温度为200~600 ℃。

从化学反应角度来讲,3个区域没有严格的界限,氧化区、还原区也有煤的热解反应,3个区域的划分仅指示气化通道中氧化、还原、热解反应的相对强弱。经过这3个反应区以后,生成了可燃组分主要为H2、CO、CH4的合成气。随着气化反应过程的不断进行,气化反应区逐渐向生产井移动。因此,可燃气体主要来源于 3种反应:煤的燃烧热解、CO2的还原和水蒸气的分解。反应区温度和反应比表面积控制这 3个反应的强度,同时也决定了合成气的组分和热值。受不同煤阶及煤岩煤质的影响,一般情况下1 t煤经地下气化可生产合成气1 490~2 470 m3[9],热值为4 187~7 117 J/m3。

1.3 煤炭地下气化工艺流程及关键开发技术

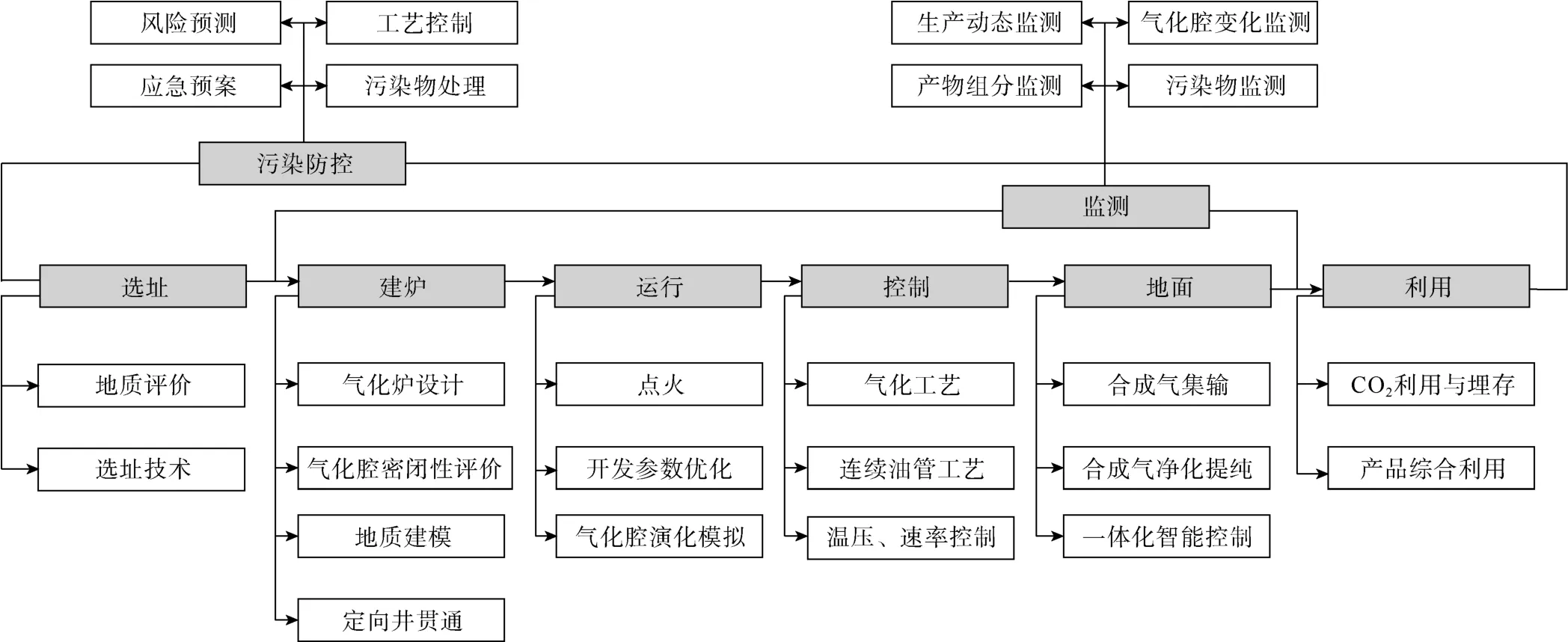

煤炭地下气化流程可大致分为 6个主要阶段,包含8大系列25项主要技术(见图3)。

图3 煤炭地下气化流程及相关技术汇总图

首先是气化炉的选址。UCG项目的技术和经济可行性依赖于诸多地质和非地质因素,科学选址能够最大程度降低风险。地质评价过程要充分考虑煤岩煤质、渗透性、含水量以及顶板强度、坍塌规律、渗透性等诸多影响因素的相互作用及对气化过程的影响,为工程设计与后期平稳运行提供依据和保障。

然后是在优选的有利区建造气化炉,即建炉。一般采用煤层气开发钻井技术,需要重点考虑的问题之一是在注入井和生产井之间建立通道的方法,即定向井贯通技术,现场试验结果表明,在电力贯通、爆炸压裂、水力压裂和逆向燃烧 4种连通方法中,只有逆向燃烧是可行的。

建炉之后是点火运行。与稠油热采点火类似,使用点火化合物,然后向井筒内投入热焦炭,注入富氧空气,在压力作用下使煤自燃。煤燃烧后根据需要优化日产量等系列开发参数,确保系统在最理想状态运行。

控制是地下气化核心环节。煤炭地下气化是热化学反应过程,其核心是燃烧的可控制性。控制气化燃烧过程的主要因素除了地质条件、煤岩煤质等内部因素,还有气化剂配比、气化反应温度和压力、生产压差等外部因素。UCG过程直接可控参数主要包括气化剂注入压力、注入速率、注入组分、注入温度、线性CRIP(受控注入点后退气化)结构中注入点位置和生产井口压力。注入压力控制合成气的可燃气体组分,压力越高,CH4占比越高,CO和 H2占比越低,根据西班牙EI Tremedal现场试验经验,压力为5 MPa时,可燃组分比例为55%[10]。

产出气经井下降温后进入地面处理环节。合成气是 CO、CH4、H2、CO2和其他杂质的混合物,主要杂质是颗粒、焦油以及硫化合物等,利用前需要净化提纯。净化一般有 4个目的:降温,脱水,回收有价值副产品,除去有害杂质。

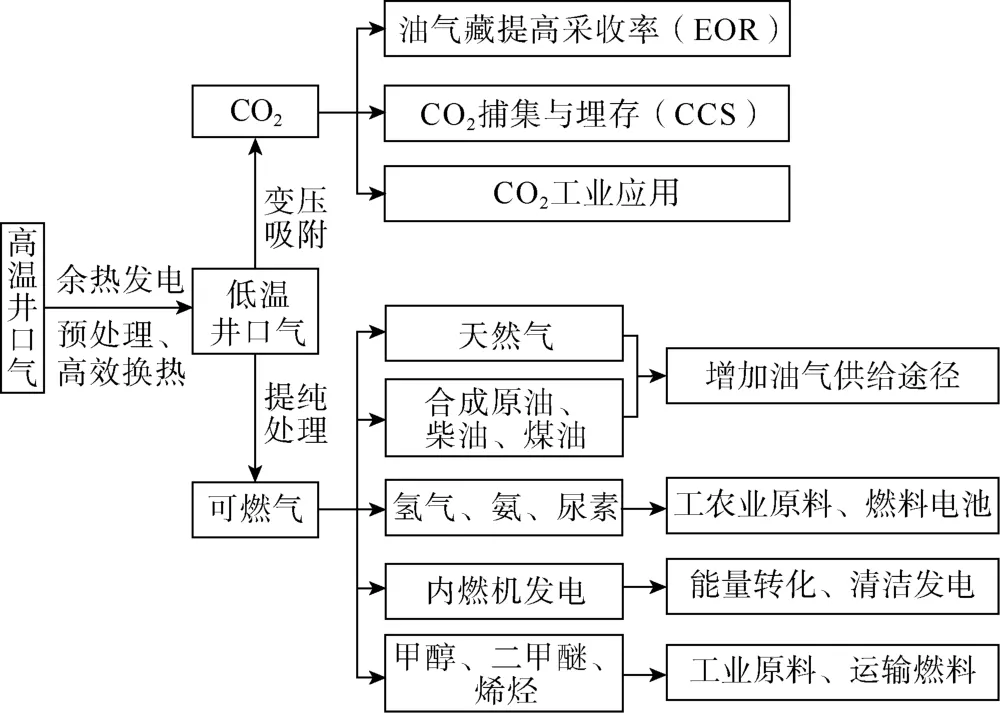

经地面处理的合成气可实现综合利用,包括 CO2的利用与埋存,以及可燃气体的综合利用,如用于气轮机发电、用作化学原料生产甲醇或其他化工产品等。

在煤炭地下气化过程中,污染物防控贯穿始终,需在不同的工艺阶段做好预测、控制和处理。监测资料为控制提供依据,监测与建炉、运行、控制和地面过程同步,UCG运行过程中必要的监测包括生产动态监测、气化腔变化监测、产物组分监测、污染物监测等。

1.4 煤炭地下气化模式

一般认为,地下气化过程包含非均相和均相两种类型的反应,前者是气化剂或气态反应产物与固体煤或煤焦的反应,后者是气态反应产物之间的相互作用或与气化剂的反应。煤炭地下气化过程的实质是煤中的固相炭与气相中的 O2、水蒸气、CO2、H2等之间的相互热化学平衡。影响该化学平衡的主要因素包括气化介质、接触方式、工艺条件等。

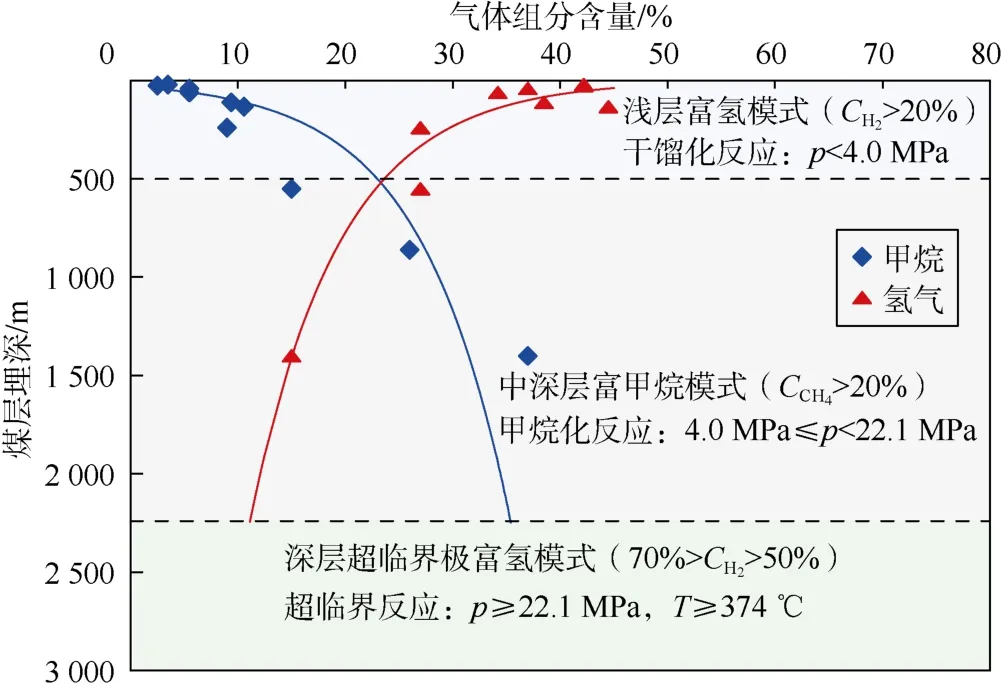

根据不同条件下煤炭地下气化主要反应过程及产物组分的差别,大致将煤炭地下气化按深度分为 3个层段,小于500 m的浅层(气化反应压力一般小于4.0 MPa、气化反应温度大于1 000 ℃)、500~2 200 m的中深层(气化反应压力一般大于等于 4.0 MPa、小于22.1 MPa,气化反应温度大于1 000 ℃)和大于2 200 m的深层(气化反应压力一般大于等于22.1 MPa、温度大于1 000 ℃),对应深度范围内煤炭地下气化有3种开发模式(见图4):一是浅层富氢模式,低压下气化剂经过 3个反应区与煤反应生成合成气,以干馏反应、产物富含氢为特征,如波兰巴巴拉现场试验选用埋深20 m的煤层,产出气中CH4体积占比为2.5%,H2占 36%,CO 占 32%,CO2占 15%,N2占 13%[10];二是中深层富甲烷模式,随着压力的升高,反应向气体体积减小方向进行直至达到平衡,由于 CO和 CO2的甲烷化反应都是体积缩小的反应,因此此时 CH4产率随着压力提高迅速增加,这一过程以甲烷化反应占主导、产物以富含甲烷为特征,如加拿大天鹅山现场试验项目选取埋深1 400 m的煤层,产出物中CH4占37%,H2占15%,CO占5%,CO2占41%[10];三是深层超临界极富氢模式,当压力持续增加至22.1 MPa以后,气化剂中的水蒸气进入超临界状态(374.3 ℃,22.1 MPa),此时化学反应超出上述的一般非均相和均相反应的范畴,转为以超临界水作为气化反应介质发生超临界气化,实现煤的热解、气化、净化、变换和分离同时进行[11],此时以水的超临界反应、产物极富氢为特征,地面超临界水煤气化实验结果显示产出气中CH4占3%~4%,H2占55%~62%,CO占1%,CO2占32%~39%[12]。

图4 煤炭地下气化的3种开发模式(CH2—H2含量,CCH4—CH4含量,p—反应压力,T—反应温度)

1.5 煤炭地下气化技术研究现状

1868年,德国科学家William Siemens首次提出将地面气化炉搬到地下煤矿直接气化煤炭,第一次提出煤炭原地气化的可能性[13]。1888年,俄罗斯化学家Mendeleev提出了煤地下气化(UCG)的基本工艺[14-15]。1906—1910年,美国化学家Betts获得美国、加拿大和英国 3个煤炭地下气化技术专利,标志着煤炭地下气化技术的相对成熟[16]。

西方工业国家对 UCG的工业化试验随着国际油价的高低起伏几经起落,但对UCG的研究试验从未停止。20世纪30年代开始,前苏联、美国、比利时、德国、英国以及澳大利亚等国家相继开展煤炭地下气化制气、制氢、与发电融合等不同目的的现场试验[17],持续改进完善煤炭地下气化工艺及技术,发展了CRIP工艺等,并持续将煤炭地下气化向中深层推进。加拿大于2009—2011年利用CRIP工艺在阿尔伯塔省天鹅山开展的煤炭地下气化项目,是迄今为止目的煤层最深(埋深1 400 m)的UCG工业化现场试验[10]。

中国在1958—1962年就探索过已开采煤炭矿区的地下气化试验,此后在黑龙江、河南也开展了多次有井式地下气化试验。20世纪 90年代初在徐州实施的“长通道、大断面、两阶段”的气化工艺,产出合成气中H2含量最高可达60%~80%。2009—2015年,在内蒙古乌兰察布完成了“L”型炉、“V”型炉、“单元面采炉”等无井式气化炉试验,开发了无需点火的移动单元后退气化技术,实现了富氧气连续生产,稳定运行达5个月,合成气有效组分含量大于50%,获得了气化炉连续运行的调控参数并取得了多项专利和技术成果[18-19]。受多种因素影响,乌兰察布试验项目未能继续完成商业化。近年来,中国部分民营企业从制氢或制气等不同角度涉足煤炭地下气化产业,分别在内蒙古和新疆开展浅层煤炭地下气化的前期工作;此外,大型油公司也有意结合自身天然气产业链,在煤炭井工开采范围外开展深层煤炭地下气化业务增加天然气供给能力,这都将积极推动中国煤炭地下气化产业发展。

2 中国煤炭地下气化开发潜力

2.1 中国煤炭资源量及煤炭地下气化开发潜力

国土资源部重大项目“全国煤炭资源潜力评价”的成果显示,全国埋深2 000 m以浅的煤炭资源总量为5.9×1012t,主要分布在华北、西北和东北晚石炭世—早二叠世、晚二叠世、早中侏罗世以及晚侏罗世—早白垩世等 4个主要成煤期的煤系中,其中探获煤炭资源量 2.02×1012t,预测资源量 3.88×1012t[20]。目前煤矿企业开采深度集中在1 000 m以浅,埋深1 000~2 000 m的煤炭资源由于暂不具备矿井开采技术和经济条件而没有开展精细评价,埋深2 000 m以深的煤炭资源更是没有进行规模勘查,1 000 m以深煤炭资源是地下气化主要目标,可气化潜力大。

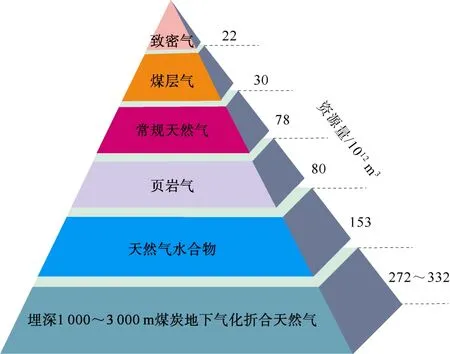

据预测,中国陆上埋深1 000~3 000 m的煤炭资源量为3.77×1012t[20-21],主要分布在鄂尔多斯、准噶尔、塔里木、二连、海拉尔、松辽等含油气盆地中,这些中深层煤炭经过地下气化可生成巨量的甲烷和氢气。按气化动用率 40%计算,折合等热值甲烷(天然气)资源量为(272~332)×1012m3(暂不考虑煤阶及地表条件影响,见图5),是常规天然气资源量的3倍,与非常规天然气资源量的总和基本相当,开发潜力巨大。

图5 中国煤炭地下气化资源量与天然气资源量对比图

2.2 重点地区煤炭地下气化开发潜力

煤层发育、地理位置极佳的鄂尔多斯和二连盆地是煤炭地下气化实施的重点有利目标。鄂尔多斯盆地煤炭地下气化资源潜力巨大,全盆地发育上古生界石炭-二叠系和中生界侏罗系两套煤层,合计含煤面积超过29×104km2,埋深4 000 m以浅的煤炭预测总资源量为 6.92×1012t[22]。仅盆地东缘部分煤层气矿权区块中埋深800~2 200 m、适合进行地下气化的煤炭资源量即为183×108t,初步测算地下气化可动用煤炭资源量73.2×108t,折合纯甲烷资源量 1.46×1012m3,按 50%的采收率计算,大致相当于一个年产天然气 150×108m3、可连续开采50年的大型气田。

二连盆地成煤时间晚,含煤面积 0.90×104km2,2 000 m以浅的煤炭资源量为6 819×108t,埋深500~1 000 m的资源量占90%以上,盆地地下气化可动用煤炭资源量754×108t,折合纯甲烷资源量12.5×1012m3,按 50%的采收率计算,大致相当于一个年产天然气1 000×108m3、可连续开采50年的超大型气田。

3 煤炭地下气化技术发展面临挑战

3.1 煤炭地下气化面临的主要问题

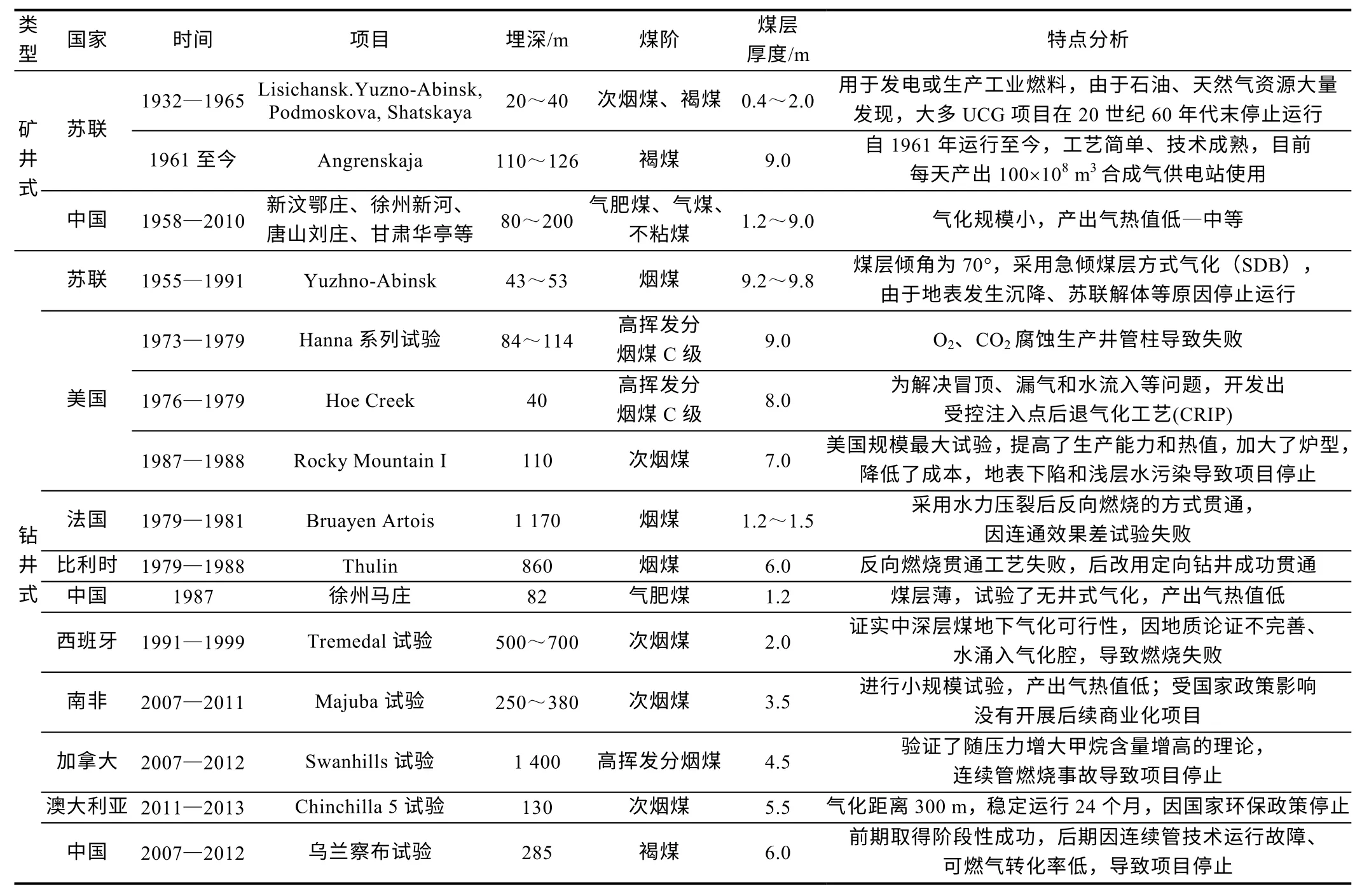

国内外浅层煤炭地下气化试验项目没有取得规模产业化发展的主要原因有 3个,一是选区问题,地质选区过程中论证不充分,如因地层水大量涌入气化腔导致试验停止等;二是地下气化技术和工艺对地质、工程、地面要求非常高,技术本身仍存在需要完善之处,如因贯通工艺导致试验失败、连续管燃烧事故导致试验停止、产出气通道受阻导致试验停止等;三是绝大部分浅层试验项目受外部环境的影响大,如国家环保政策导致试验停止、地表下陷和浅层水污染导致项目停止等[8,13,23-26](见表1)。

国内外的现场试验表明,浅层煤炭地下气化技术基本成熟,但要走向产业化需要完善工艺技术和提高经济效益,结合相关技术进展、相关产业形势和环保要求来看,煤炭地下气化发展方向一是向深层发展,避开环境敏感区和传统煤矿采掘区;二是产业的融合发展,如与发电产业的结合,与碳捕获、利用与封存产业的结合,与制氢产业的结合以及与燃料电池产业的结合等[25]。

3.2 煤炭地下气化发展的主要目的层

中深层是煤炭地下气化发展的主要目的层,相对于浅层煤层,中深层煤炭地下气化有很多优点:一是气化炉远离地表及饮用水源,避免了直接环境污染;二是埋深增大有利于增加气化炉的密闭性,避免了大量裂隙导致的产出气泄漏;三是随埋深增大温度提高,气化反应速度和热值随之提高。但随着埋深的增大,地层压力也随之增大,地层情况更为复杂,施工和监测控制技术难度增加,项目成本也随之增加。为尽量避免可能的地下水污染以及避开与煤炭开采企业的业务范围重叠,煤炭地下气化未来一定是向中深层、深层甚至超深层发展。

3.3 中国中深层煤炭地下气化发展面临挑战

中深层煤炭地下气化工业化试验仍面临 3方面挑战。核心是中深层煤炭地下气化反应机理更为复杂,对工程工艺技术要求更高。受高温高压影响,中深层煤炭气化化学反应机理从简单的燃烧干馏反应为主变成甲烷化反应为主,地下反应过程更为复杂,反应腔的煤岩煤质、封闭性等反应条件对地下气化影响显著,使得对地质选区标准的要求更高,对反应精准控制的工艺技术要求也随之增加。

表1 国内外重点煤炭地下气化项目统计表(据文献[8,13,23-26],有修改)

图6 煤炭地下气化产出CO2综合利用示意图

其次是环境影响。煤炭地下气化对环境影响主要包括地下水污染及大量 CO2的排放。地下水污染的途径包括污染物随煤气通过围岩裂隙向周围地层扩散和渗透以及在地下水中浸出并随之迁移[27],污染物包括苯及其衍生物、酚类化合物、多环芳烃、杂环化合物等有机污染物[28-29]及氨氮、氰化物和金属元素等无机污染物[28],这些污染物可以有效防控,但无法低成本根除。产出气中 CO2处理是煤炭地下气化规模化生产后必须面对的另一个环境问题。结合油气工业的开发实践,CO2有 3种处理途径(见图6):一是用于邻近低渗油田的驱油并埋存,打造“煤炭地下气化-石化炼厂用氢-CO2提高原油采收率与埋存”石油石化净零排放示范工程;二是就近在合适地层中直接埋存;三是提纯后直接利用,一般用于食品行业,制成干冰用于制冷,以及开展CO2超临界萃取等等。

最后是经济性影响。据初步测算,当前条件下20×108m3/a生产规模、煤层埋深800 m的地下气化项目产出甲烷单位成本约为1.1~1.3元/ m3,与进口气价格具有一定的可比性,但价格优势不明显,项目经济性受外部因素影响较大。同时,新能源低廉化对煤炭地下气化产业影响巨大,中国能源结构从煤炭、石油、天然气、新能源“一大三小”的现状调整到煤炭、油气、新能源“三足鼎立”状态的趋势不可避免,一旦新能源低廉化发展进程迅速,地下气化等煤炭清洁化利用项目可能受到严重影响。因此,如何降低开发成本将成为中国煤炭地下气化商业化过程中面临的重要制约因素之一。

4 煤炭地下气化对中国天然气工业的战略意义

4.1 中国天然气工业供需矛盾突出

世界能源正经历油气向新能源的第3次重大转换,形成石油、天然气、煤炭、新能源“四分天下”的新格局,天然气在其中发挥着重要的桥梁作用。2017年,中国一次能源生产中,石油、天然气、煤炭及新能源分别占8%、5%、70%、17%,煤炭占比最大,呈现“一大三小”格局。中国天然气工业发展已进入新阶段,在生态环境建设、能源结构调整以及新型城镇化进程加快的背景下,天然气在能源结构中的地位日益凸显,中国天然气发展迎来“黄金时代”[30-31]。

中国油气消费量快速增长,对外依存度加速扩大。2007—2018年,国内原油产量增长乏力,从1.86×108t上升至2.15×108t后连续3年下降,消费量从3.78×108t增长至6.25×108t[32(]见图7),供需缺口持续扩大,2018年原油对外依存度已达71%;国内天然气产量从695×108m3快速上升至2018年的1 580×108m3(其中页岩气 107×108m3),天然气消费量保持高速增长,2018年国内天然气总消费量2 766×108m3[33](见图7),对外依存度达 43%。受能源结构调整和消费需求增长等因素推动,未来油气对外依存度将进一步扩大。预计2020年中国天然气需求量达到3 500×108m3,占一次能源消费总量的10%,缺口约(1 700~1 800)×108m3;2030年天然气需求量约(5 500~6 000)×108m3,占一次能源消费总量的12%,缺口约(3 500~4 000)×108m3;2050年天然气需求量约(6 500~7 000)×108m3[34],占一次能源消费总量的15%,缺口约(4 000~5 000)×108m3。在全球多极分化明显、地缘政治日趋紧张的环境下,天然气供应的巨大缺口将对中国能源安全造成极大挑战,并可能带来经济、外交等系列连锁反应。如何快速有效增加天然气供给已成为制约生态文明发展的重大能源问题。

图7 2007—2018年国内原油和天然气产量、消费量

同时,国内经济发展承载的环境压力巨大。内部表现为大范围、高强度的雾霾天气倒逼能源结构转型,外部则表现为CO2减排任务艰巨。目前中国CO2、SO2排放量的85%,氮氧化合物排放量的60%,烟尘的70%都来自于燃煤,燃煤过程排放的污染物是导致区域灰霾等大气复合污染问题的重要原因[35]。中国煤炭一支独大的能源结构短期内难以改变,实现环境友好的能源发展模式,一方面要提升清洁能源在能源消费总量中的占比,另一方面必须坚持推动化石能源尤其是煤炭的清洁高效利用和绿色开采,加大煤炭由一次能源向二次能源的转化力度,为“美丽中国”建设提供强有力支撑。

4.2 煤炭地下气化可开辟中国天然气规模上产战略新途径

“清洁、低碳、安全、高效”的现代能源体系是中国能源行业高质量发展的目标。在天然气资源不能充分满足市场需求急剧增加、新能源还没有替代油气实现低廉规模供应的情况下,能源行业高质量发展、解决能源环境问题的关键是要立足国情加强煤炭高效清洁利用。为此,国家出台系列政策鼓励和支持煤炭清洁高效利用,其中煤炭地下气化由于变物理采煤为化学采气,不仅能有效改善因采煤引起的安全和生态环境问题,而且将煤炭利用从直接燃烧利用终端转移到成熟的天然气产业中。国家能源局印发的《煤炭清洁高效利用行动计划(2015—2020年)》指出,要“推进煤炭地下气化示范工程建设,探索适合我国国情的煤炭地下气化发展路线”,“积极开展二氧化碳捕集、利用与封存技术研究和示范;鼓励现代煤化工企业与石油企业及相关行业合作,开展驱油、微藻吸收、地质封存等示范,为其他行业实施更大范围的碳减排积累经验”[36]。目前,地面煤制合成天然气已经进入规模开发阶段,以国家发展和改革委员会已经核准的庆华新疆伊犁、内蒙古汇能、大唐克旗和大唐阜新等为代表的煤制气项目产能预计将达622×108m3/a,但煤炭地下气化仍处于前期研究阶段。

与地面煤制气项目相比,煤炭地下气化更环保、更经济且关键技术已经取得突破,由于其能量密度、产气速度和效率均远高于目前开发的非常规气,将有望开辟中国特色的快速有效供气的战略新途径。厚度为 10 m的煤层可技术采出的气化天然气丰度约 1.5×109m3/km2(折合纯甲烷),高于目前绝大多数在产的常规及非常规天然气田。按照单井气化面宽度70 m、水平段长800 m(不含靶前距200 m)、日燃烧0.4 m粗算,单个气化炉(单组水平井)日产纯甲烷气最高约3×104m3,单炉持续生产5年累计可产出约 2×108m3甲烷气;1 km2可实施单井9口,可建商品气产能10×108m3/a,稳产1.5年。

煤炭地下气化产出合成气中H2占相当大比例,因此发展煤炭地下气化产业,可为“氢经济”时代的到来储备资源和技术。氢是一种洁净的能源载体,搭建氢能源联用平台能够在可再生能源、电能、油气等不同种类能源之间实现互联互通,使能源得到有效的储存与利用。目前氢能与燃料电池技术已被国家列入未来能源发展的重要方向和战略新兴业务重点发展领域。地下气化产物中H2含量可根据温度、压力和气化剂等条件控制,最高可达 60%左右,未来可在需要时根据技术手段控制H2产出物比例。因此,煤炭地下气化之于中国能源工业,有甚于页岩气革命之于美国能源工业。

5 石油石化企业是煤炭地下气化的主力军

5.1 煤炭地下气化是跨学科、跨专业、实践性强的综合性业务

煤炭地下气化是实用工程和基础科学的交叉学科,包括物理学和化学、流体力学和固体力学、热动力学、地质和水文地质、自动控制等学科。诸多因素的相互作用使煤炭地下燃烧和气化过程极其复杂(包括一些可逆的化学反应),给气化过程监测和控制带来极大挑战。因此,煤炭地下气化技术和工艺要求高,是多学科集成技术体系,涉及到地下地质、钻完井、装备制造、地面处理等与天然气产业相关的诸多技术,石油石化企业具有煤炭企业难以比拟的中深层地下(井下)技术、天然气管网、化工、市场以及融合发展的整体优势。

5.2 石油石化企业发展煤炭地下气化业务可充分发挥资源综合开发优势

一是石油石化企业在油气勘探过程中逐渐加深对中深层煤炭资源认识。油气企业矿权区广泛分布不同时期形成的含煤地层,鄂尔多斯、塔里木、准噶尔、二连等含油气盆地油气勘探开发过程中钻遇大面积分布的中深层含煤地层,获取了较为丰富的煤层地质和分析化验资料,对发育于不同地质时期、具有不同煤岩煤质的中深层煤炭及可气化资源有一定的认识。由于资源目标主体不同和长期积累,相比煤炭企业,石油石化企业在深部地质探测理论和技术方面具有明显的优势。

二是部分油气勘探开发技术及装备可用于中深层及深层煤炭地下气化。一方面,油气田勘探开发技术对地下气化项目有重要的促进作用,特别是定向钻井和连续油管等技术的进步,推动了近年来煤炭地下气化技术由巷道式向无井式的跨越式发展。另一方面,石油石化企业成熟的地质综合评价技术(煤层气)、地球物理探测技术系列(地震、测井)、水平井钻完井技术、连续管集成技术、高温稠油热采技术系列、实时在线监测技术、地面天然气净化处理技术系列可经过油气开发配套技术引领中深层煤炭地下气化产业发展,通过针对性完善用于煤炭地下气化的选址、建炉、注气、点火、生产等关键环节,如采用三维地震、VSP(垂直地震剖面)及测井技术开展煤层精细构造解释及煤岩煤质、应力场评价,为建炉提供地质依据;采用微地震监测技术实时监测煤层气化造腔形态及大小变化;火烧油层技术的点火、注入控制和井筒完整性等部分工艺技术可借鉴于地下气化点火及控制环节等等,有望推动中深层及深层煤炭地下气化项目取得实质性突破。

三是可充分发挥协同效应。煤炭地下气化由于其“地下、高温、流体”等属性,与石油石化企业现有油气产业链融合度高,不仅可在不同地区因地制宜地与天然气产业链、炼化业务、矿区用能替代、储气库业务、CO2驱油与埋藏业务、氢能产业链实现协同发展,实现资源的立体综合开发及利用,更能拉动石油石化企业相关技术服务产业向新兴业务的横向扩张和高精尖技术的纵深发展,实现煤炭地下气化产业与油气产业的高度融合发展,发挥“1+1>2”的协同效益。

6 结论与讨论

煤炭地下气化技术已基本成熟,受工艺技术本身以及市场、安全环保等外部环境影响导致产业化步伐进展缓慢,中深层和产业融合是煤炭地下气化未来发展方向。

不考虑煤阶、地表条件等因素,初步匡算中国埋深1 000~3 000 m的可气化煤炭折合天然气资源量为(272~332)×1012m3,是常规天然气资源量的3倍,与非常规天然气资源量的总和基本相当,开发潜力巨大。

煤炭地下气化能量密度、产气速度和效率均远高于目前开发的非常规气,可开辟中国特色的快速有效供气的战略新途径,有望成为具有中国特色的天然气技术革命,煤炭地下气化之于中国能源工业,其意义有甚于页岩气革命之于美国能源工业。

煤炭地下气化具有“地下、高温、流体”等属性,与石油石化企业现有油气产业链有着天然的融合,石油石化企业具有发展中深层煤炭地下气化的一体化优势,可在“浅层富氢、中深层富甲烷以及深层极富氢”3种模式中根据不同需求和相应技术成熟度优选技术路径发展煤炭地下气化业务。

煤炭地下气化在中国有需求、有资源、有基础、有技术,产业化之路已初现曙光,但仍面临机理上、技术上、环保上以及经济上等各方面的不确定因素,需要开展针对性的室内研究和现场先导性及工业化试验。石油石化等企业应充分发挥自身优势,力推和引领中国煤炭地下气化产业的发展,有望实现中国天然气革命和推动氢工业快速发展。