准噶尔盆地南缘高探1井重大发现及下组合勘探前景展望

杜金虎,支东明,李建忠,杨迪生,唐勇,齐雪峰,肖立新,魏凌云

(1.中国石油天然气股份有限公司勘探与生产公司,北京 100007;2.中国石油新疆油田公司,新疆克拉玛依 834000;3.中国石油勘探开发研究院,北京 100083)

1 研究背景

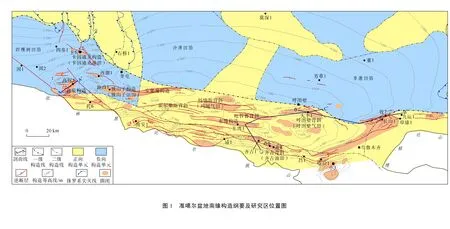

准噶尔盆地南缘(以下简称“南缘”)位于北天山山前,为新近纪—第四纪形成的大型再生前陆盆地[1-3](见图1)。南缘油气勘探历史悠久,是中国最早开展勘探的地区之一,上世纪30年代独山子油田的发现标志着准噶尔盆地现代石油工业正式起步[4]。南缘发育新近系塔西河组、古近系安集海河组和白垩系吐谷鲁群3套区域分布的泥岩(膏泥岩)盖层,相应地构成上、中、下 3套储盖组合。其中,上组合是由新近系独山子组、塔西河组储集层与新近系塔西河组灰色、灰绿色泥岩盖层形成的储盖组合;中组合是由安集海河组和紫泥泉子组储集层与安集海河组区域盖层形成的储盖组合;下组合是由侏罗系八道湾组、三工河组、西山窑组、头屯河组、白垩系清水河组等储集层与白垩系吐谷鲁群盖层形成的储盖组合。长期以来,南缘勘探以中、上组合为主要对象,发现了独山子、齐古、卡因迪克等3个油田以及呼图壁、玛河等2个气田,并发现了吐谷鲁、霍尔果斯、安集海等含油气构造,累计探明石油地质储量2 719.5×104t、天然气地质储量329.6×108m3。总体看,中、上组合具备油气成藏条件,但构造相对破碎、储集层横向变化大、圈闭充满程度较低,以中小型油气田为主。因此,探索下组合成为在南缘寻找大油气田的重要勘探方向,寄托着几代石油人的梦想。自2008年开始,中国石油持续探索下组合有利圈闭,先后钻探西湖1井、独山1井和大丰1井,均见良好油气显示,虽因圈闭或工程原因失利,但钻后分析认为下组合具备形成大油气田的有利条件,进一步坚定勘探信心,开展更为细致的综合地质研究、技术攻关和勘探目标评价,于2018年部署风险探井——高探1井。2019年1月6日高探1井试油,在白垩系清水河组获日产油 1 213×104m3、日产气32.17×104m3的高产油气流,实现了南缘下组合油气勘探首次突破。由于南缘下组合勘探程度仍然很低,分析高探 1井突破带来的启示意义,解剖下组合油气成藏条件,对南缘下组合加快勘探具有重要指导作用。

2 南缘下组合勘探历程与高探1井突破意义

2.1 勘探历程回顾

一个世纪以来,位于天山北麓的准噶尔盆地南缘因丰富的地面油气苗、成排成带的大构造及发育多套烃源层而被关注与看好,在南缘寻找大油气田是几代石油人的梦想。概况起来,南缘勘探历程可以划分两大阶段:

中、上组合为主勘探阶段(2008年以前)。先后经历了地面构造浅井钻探(1936—1960年)、新近系为主要目的层钻探(1979—1994年)、以大构造中组合为目的层钻探(1996—2008年)等几个时期,每个时期的勘探实践都伴随地质认识和勘探技术的不断进步而获得勘探进展。例如,早期认识到浅层构造与深层构造具有对应关系,开始关注滑脱层之下较为完整的构造,但受地震勘探技术制约无法有效确定构造高点偏移位置,同时复杂高压、高陡构造勘探又受钻探技术条件限制,勘探工作主要针对山前上盘构造,发现了独山子、齐古等小油田;之后认识到霍-玛-吐背斜带中组合紫泥泉子组构造相对完整、埋深适中,锁定为主力勘探层系,由于山地二维地震勘探技术进步可有效落实中组合目标及高点位置,山前复杂构造钻井技术能力已经能够突破异常高压带、高陡带,因此推动中组合油气勘探取得突破,发现了呼图壁、玛纳斯这 2个中型气田[5],气田地层压力大、单井产量高,为高效气田。该阶段勘探实践表明,中组合储集层厚度相对较薄,构造圈闭面积大,但主要是高部位成藏,难以形成大型油气田。期间也对下组合进行了侦查探索,2003年在四棵树凹陷高泉背斜钻探高泉 1井,但受钻井技术限制,侧钻3次未能钻至侏罗系目的层,工程报废。

下组合勘探阶段(2008年至今)。该阶段将下组合作为寻找大油气田的主要勘探方向,开展针对性的地质研究、工程技术攻关以及钻探,持续进行探索。①开展下组合关键成藏要素研究,明确了烃源岩、储集层和圈闭条件,有利圈闭面积达2 140 km2;②强化地震攻关,开展二维宽线、高密度三维以及复杂构造叠前深度偏移处理,取得明显进展,为目标落实奠定了基础;③针对复杂构造、多套压力系统、巨厚塑性泥岩层,开展钻井工程技术攻关试验,深井复杂井钻井能力逐步提高;④针对下组合部署探井进行探索,先后钻探了西湖1井、独山1井、大丰1井,虽然由于圈闭或工程两方面原因未获突破,但钻探发现下组合发育规模储集层且均见良好油气显示,进一步坚定了勘探信心;⑤在深化地质认识基础上,科学决策部署高探1井,终于获得重大发现。

2.2 下组合突破口选择

西湖1井、独山1井、大丰1井钻探之后,突破口选择成为南缘下组合勘探的关键。经过2016—2018年历时 3年持续攻关研究,最终确定以南缘西段的四棵树凹陷作为下组合突破首选地区,并最终将目标锁定在高泉背斜构造,确定了高探 1井井位,主要有以下4个方面的依据:

①四棵树凹陷烃源条件落实。主力烃源岩为侏罗系八道湾组、三工河组和西山窑组的煤系,具有良好生烃潜力,有效烃源岩面积约3 500 km2,是南缘2个主生烃凹陷之一。发育印支—燕山期古构造、古断裂,控制高泉、艾卡 2个构造带呈北西—南东向展布,后期持续稳定,喜马拉雅期构造活动改造较弱,西湖 1井测试已见到油气,说明具备成藏条件。四棵树凹陷燕山期古构造继承性发育,且下组合埋深适中,与中段相比埋深整体较浅,侏罗系顶面埋深为4 000~6 000 m,钻井等工程技术难度相对较小。

②研究认为四棵树凹陷白垩系清水河组发育南部物源体系,储集层条件有利。应用露头、钻井、地震等资料,系统开展沉积体系研究及储集层预测,首次明确白垩系清水河组发育南部物源体系,为辫状河三角洲沉积,前缘相砂体受两凹一凸古地貌控制规模分布。此外,还发育侏罗系头屯河组储集层,为湖盆萎缩期沉积,储集层厚度大,为另一重要勘探目的层。

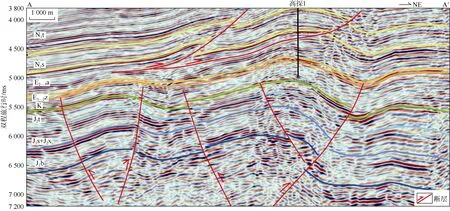

③高泉背斜具有古构造背景,继承性发育,呈大型“凹中隆”特征,圈闭落实程度高。高泉构造位于凹陷南部,受滑脱断裂控制发育深浅 2个构造层,深层下组合发育燕山期压扭冲断背斜,后期构造稳定,继承性发育。通过井震一体分层二维拟三维速度建模,以及基于多构造样式叠加的变速成图与正演模拟,消除了上覆巨厚高速砾石层与膏岩层横向变化的影响,落实高泉背斜侏罗系顶面构造面积 71.4 km2,圈闭形态与高点可靠(见图2)。

图2 准噶尔盆地南缘四棵树凹陷过高泉东背斜地震剖面(剖面位置见图1)

④综合评价认为,高泉背斜紧邻生烃中心,是油气运聚有利指向区,且侏罗系—白垩系储集层发育、构造圈闭面积大,是下组合勘探首选突破口。在精细标定基础上,确定了高探 1井井位,作为风险探井实施钻探。

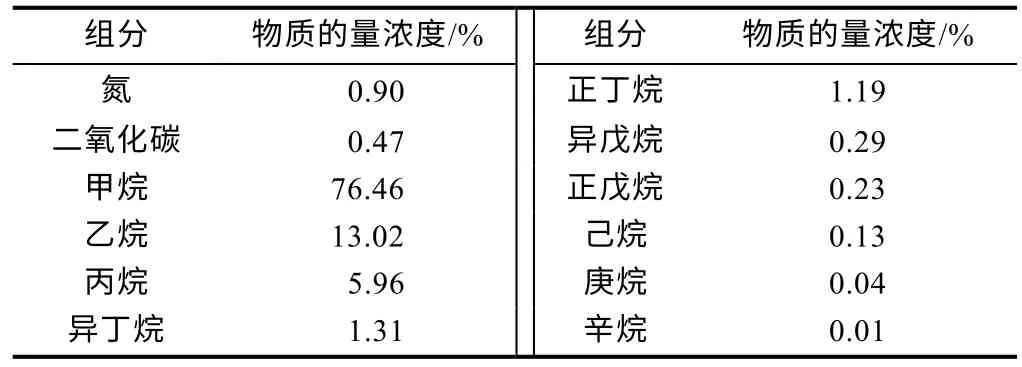

高探 1井在白垩系清水河组、侏罗系头屯河组共解释油层103.4 m,其中清水河组解释油层11.5 m、解释孔隙度18%。2019年1月6日,高探1井对清水河组采用13 mm油嘴试油,日产油1 213×104m3、日产气32.17×104m3,试采产量高、能量充足。截至2019年2月19日,高探1井4 mm油嘴日产油194 m3、日产气 7×104m3,油压 88.25 MPa,累产油超过 1×104m3。高探1井原油密度为0.824 4 g/cm3,20 ℃下黏度为4.2 mPa·s,含水0.373%,凝固点-4.7 ℃,含蜡量7.42%,析蜡点19.2 ℃,天然气相对密度0.736,5 768~5 775 m井段天然气样品测试组分含量见表1。

表1 高探1井天然气组分数据表

2.3 高探1井突破意义

高探 1井作为南缘下组合勘探第一口高产井,也是中国陆上碎屑岩勘探产量最高的探井,在南缘勘探史上具有重要里程碑意义。

证实了侏罗系主力烃源灶的现实性,坚定了南缘下组合勘探信心。油气源对比结果显示,饱和烃色谱无β-胡萝卜烷以及轻烃组成均反映为偏腐殖型母质,油气来源于侏罗系煤系烃源岩。高探 1井能够获得千方高产,且试采产量稳定,表明侏罗系源灶油气源充足,供烃能力强,为大油气田形成奠定了物质基础。从热演化程度看,侏罗系烃源灶富油更富气,其中南缘中段演化程度高,以气为主,西段以油为主。

揭示下组合具备发育规模优质储集层的地质条件。高探 1井钻探结果显示,白垩系清水河组以细砂岩为主,尽管埋深达到5 770 m,但测井解释孔隙度达18%,说明下组合仍可发育优质储集层。总体看,南缘清水河组物性普遍较好,储集层厚度60~100 m,孔隙度 15%~20%,是重要勘探目的层。侏罗系发育喀拉扎组、头屯河组等多套厚储集层,孔隙度6%~10%,最高可达13%~14%,含油气潜力值得探索。

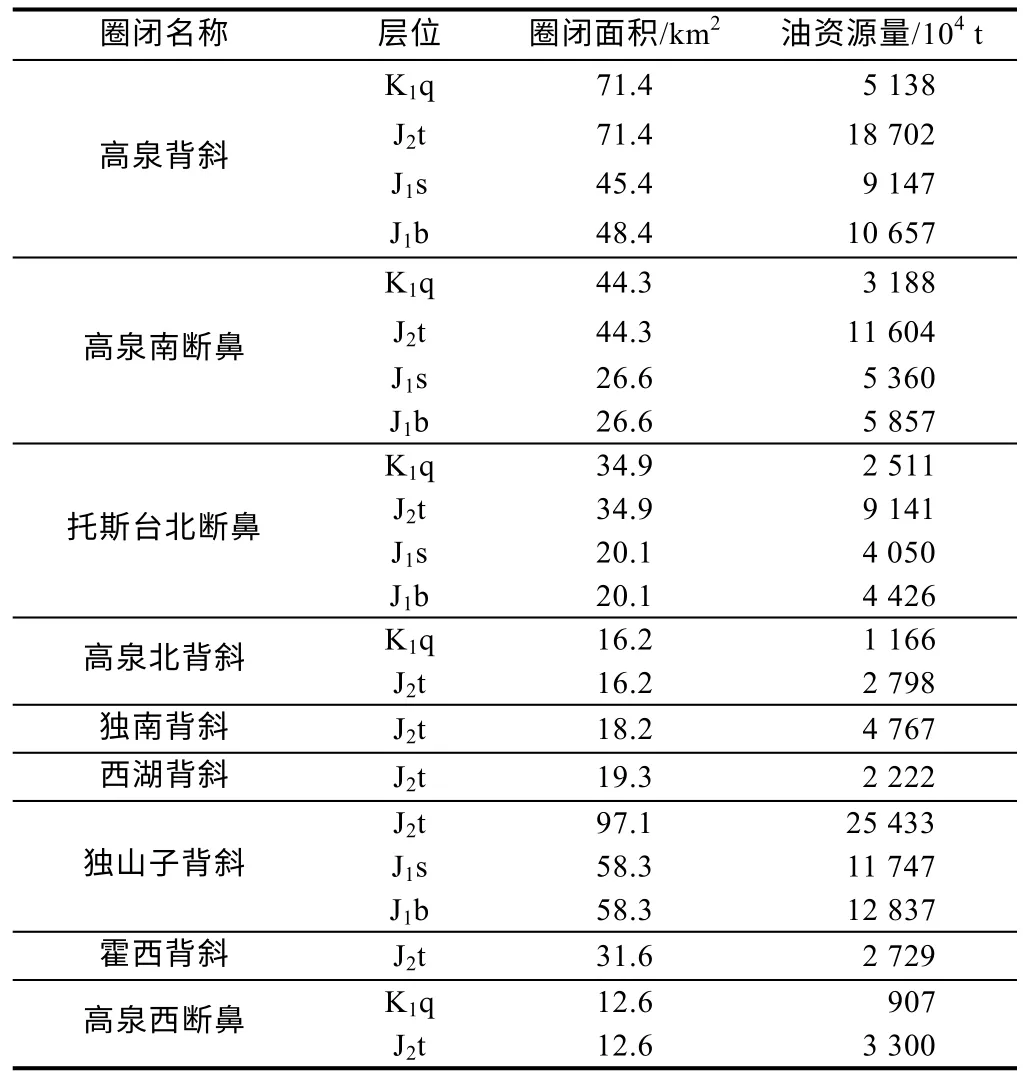

南缘发育多套厚层超压泥岩,具备良好的封盖条件。共有 3套区域性泥岩盖层,除新近系塔西河组发育膏泥岩外,古近系安集海河组、白垩系吐谷鲁群以泥岩为主,均为超压泥岩,压力系数1.5~2.2,压力系数由浅向深逐渐增大。高探 1井钻探结果显示,白垩系吐谷鲁群为一套巨厚超压泥岩,厚度为500~2 000 m,压力系数2.2,具有很好的封盖能力。

3 南缘下组合成藏条件

3.1 烃源岩条件

南缘发育古近系、白垩系、侏罗系、三叠系、二叠系等多套烃源岩[6-7],其中侏罗系、二叠系为主力烃源岩,为南缘形成规模油气聚集提供了资源基础。

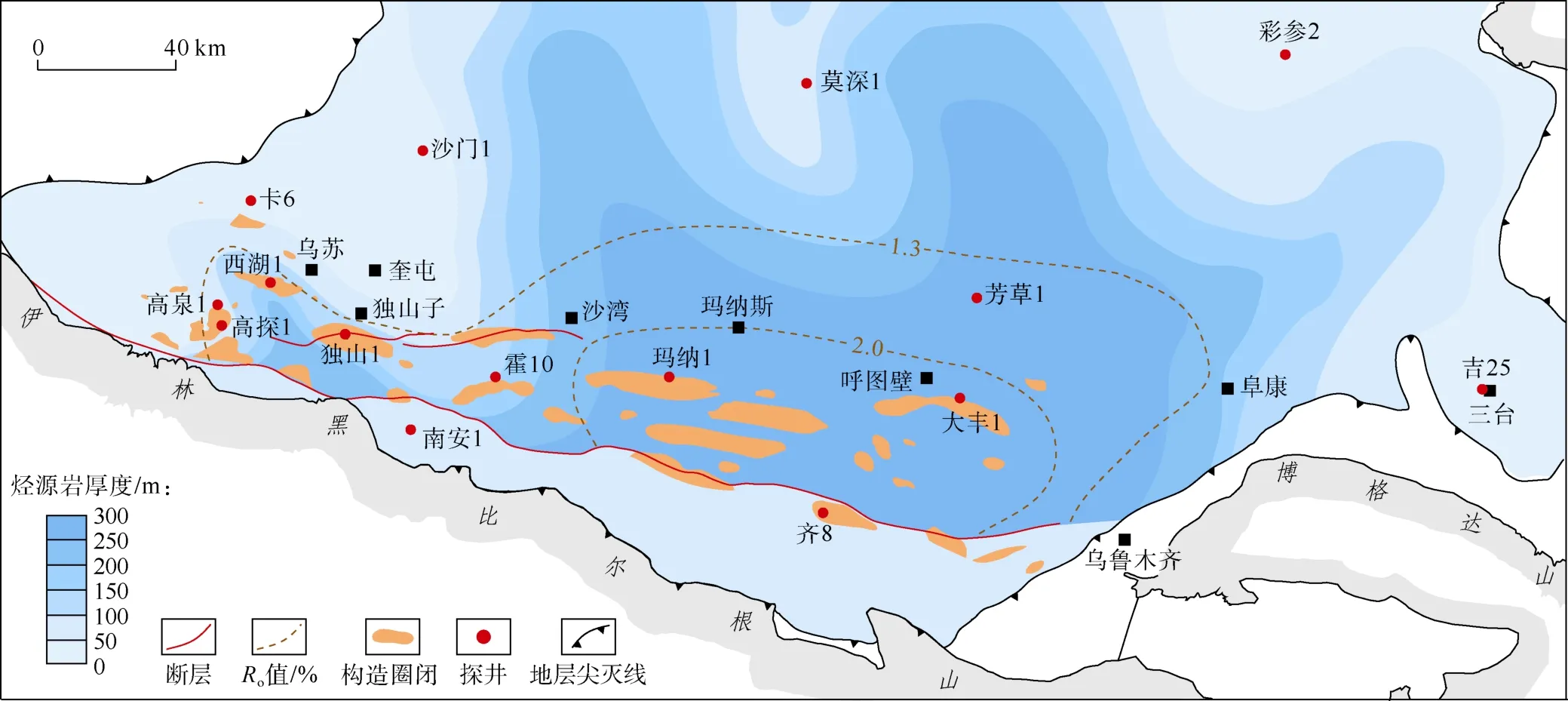

侏罗系烃源岩。目前认为是南缘主力烃源岩,主要分布于中下侏罗统,发育 3组两类烃源岩。层系上主要分布在八道湾组、三工河组和西山窑组,岩性主要有暗色泥岩、炭质泥岩和煤;类型上可分为泥质烃源岩和煤两大类。生烃中心位于阜康凹陷、沙湾凹陷、山前冲断带及四棵树凹陷[8-10],烃源岩厚度为 600~800 m,其中八道湾组暗色泥岩厚度最大、分布范围最广,烃源岩厚度大于 100 m的面积约为 4.6×104km2(见图3)。从热演化程度看,侏罗系烃源岩于白垩纪末期进入生油高峰,新近纪末期进入生气高峰,八道湾组暗色泥岩热成熟度(Ro值)大于1.3%的分布面积约为1.4×104km2。总体来看,侏罗系烃源岩现今以生气为主,西段成熟度相对较低,以生油为主。高探 1井原油 Pr/Ph值为 3.16、Pr/nC17值为 0.22、Ph/nC18值为0.07,原油碳同位素组成值为-26.83‰,原油地球化学特征反映其母质来源于偏氧化环境的腐殖型,具有典型侏罗系烃源特征。天然气组分甲烷含量为72.39%~75.14%,干燥系数为0.75~0.78,CH4碳同位素组成值为-40.49‰、C2H6碳同位素组成值为-29.14‰、C3H8碳同位素组成值为-26.90‰,天然气组分碳同位素组成偏轻,反映天然气为源岩成熟阶段形成。

图3 准噶尔盆地南缘侏罗系烃源岩厚度分布图

二叠系烃源岩。发育在中二叠统,主要分布在南缘中东部,自齐古到乌鲁木齐以东乃至阜康断裂带均有分布,在博格达山前有优质油页岩出露,西部地区二叠系烃源岩有待落实。烃源岩厚度中心主要集中在阜康—乌鲁木齐一带,厚度一般为50~250 m。总有机碳含量为1.08%~26.66%,普遍大于2.00%,平均值为7.60%。二叠系烃源岩在早侏罗世进入生油阶段,中侏罗世进入生油高峰,早白垩世开始大量生气,对南缘油气成藏的贡献需要进一步深入研究。

关于南缘油气资源潜力需要加强评价研究,目前针对侏罗系烃源岩开展了生、排烃量评价。评价结果显示,侏罗系总生烃量为 3 973×108t、总排烃量为1 403×108t,其中总排油量 389×108t、总排气量127×1012m3。如果考虑三叠系、二叠系等潜在烃源岩层系的贡献,南缘生烃总量和资源潜力将进一步提升。

3.2 储集层条件

露头剖面和钻井资料揭示,南缘下组合主要发育白垩系清水河组、侏罗系头屯河组和喀拉扎组 3套规模有效储集层[11-12]。其中,清水河组发育中低孔、中高渗储集层,头屯河组以低孔、低渗储集层为主,喀拉扎组属中低孔、中低渗储集层(见表2)。

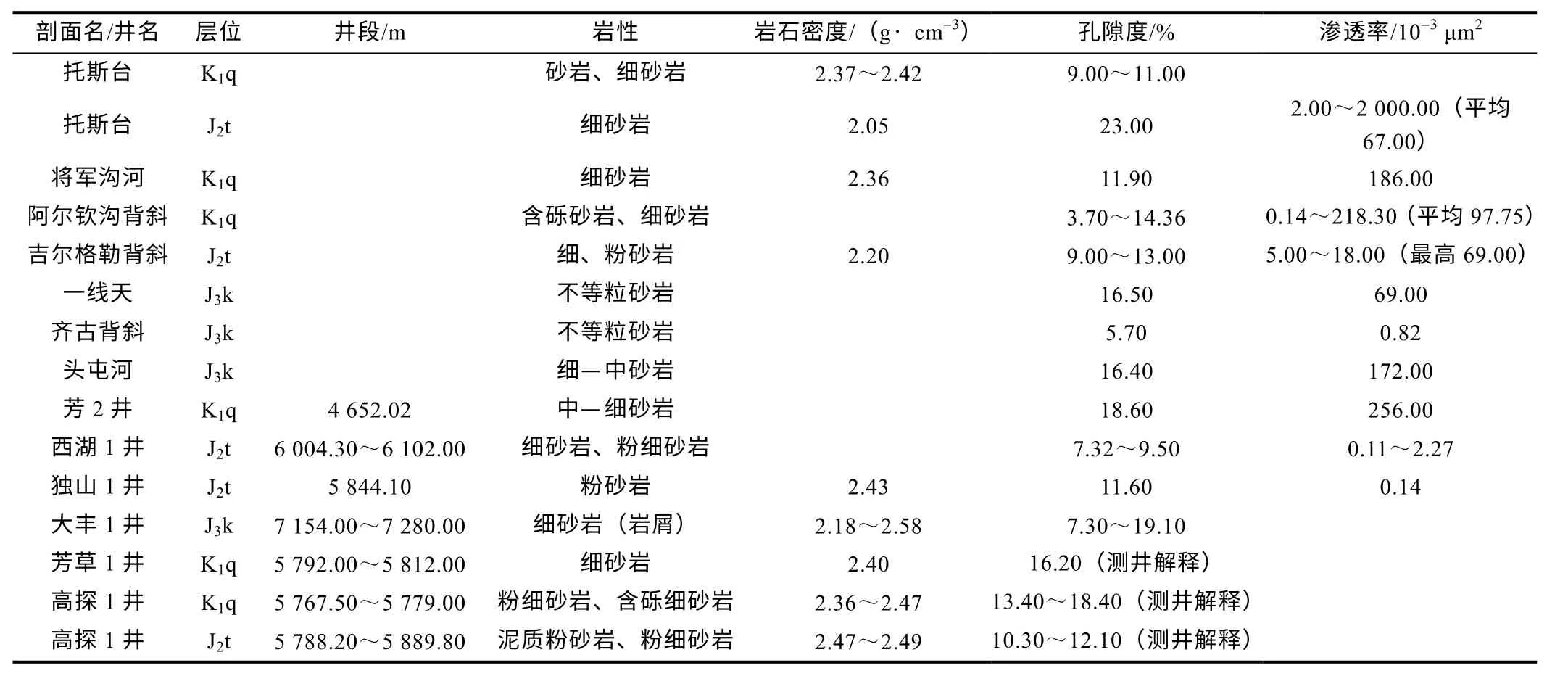

表2 准噶尔盆地南缘白垩系、侏罗系主要储集层物性一览表

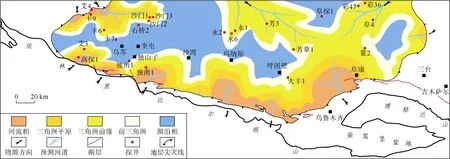

白垩系清水河组储集层主要集中发育于清水河组一段,厚度为20~100 m,以辫状河三角洲和扇三角洲前缘砂体为主,有利相带面积约15 000 km2。清水河组发育南、北两个物源体系,控制砂体分布(见图4)。南缘中段以南部物源体系为主,东、西两段则受南北两个物源体系影响,南、北沉积体系交汇处砂体厚度更大,如董 1井钻揭清水河组砂岩厚度逾百米。清水河组储集层物性普遍较好,孔隙度 9.0%~18.6%(平均 15%~18%),渗透率 97.75~186.00×10-3μm2。其中,高探1井5 767.5~5 774.7 m井段清水河组测井解释孔隙度13.4%~18.4%,芳草1井5 792~5 812 m井段清水河组测井解释孔隙度16.2%。孔隙类型以原生剩余粒间孔为主,连通性较好。此外,高探 1井侏罗系—白垩系岩屑样品中见到网状裂缝,推测为高应力背景下形成的压碎缝,可有效改善储集层渗透性。

图4 准噶尔盆地南缘白垩系清水河组一段沉积相图

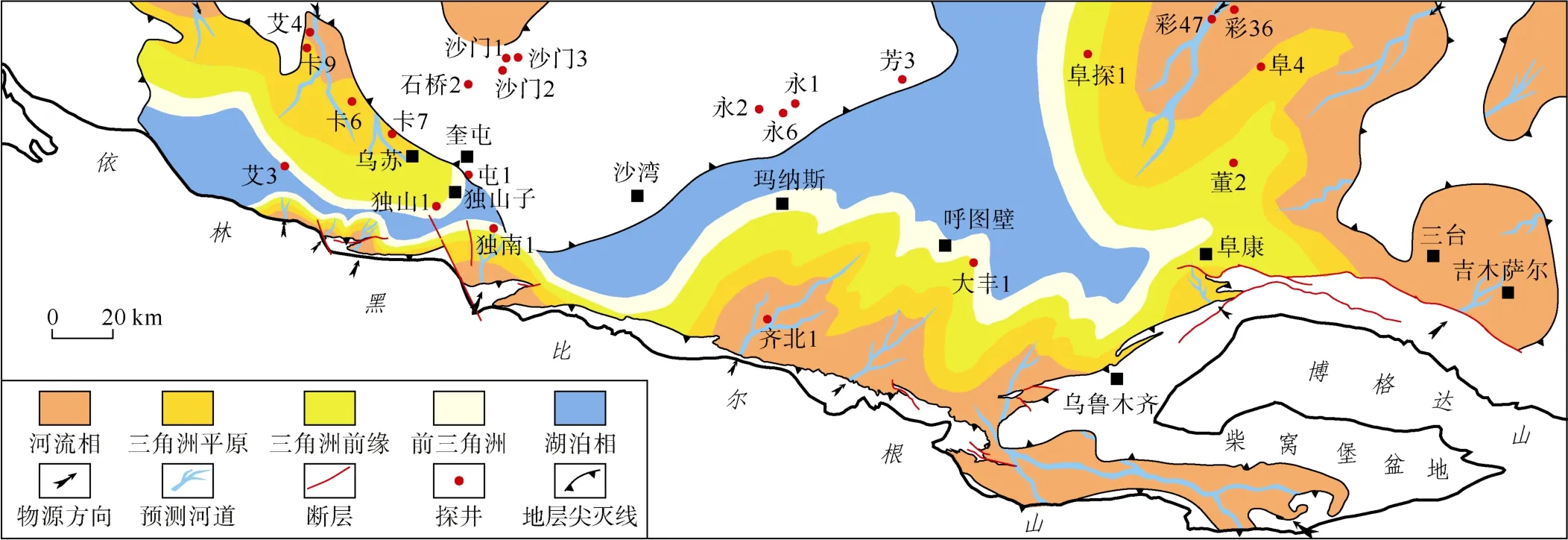

侏罗系头屯河组储集层以辫状河三角洲前缘砂体为主,同样发育南、北两个物源体系,前缘相带面积超过15 000 km2(见图5)。南缘中段以南物源为主,砂体规模大,厚度为60~384 m;南缘西段南物源体系规模相对较小,以北物源体系为主,砂砾岩厚度100~236 m;南缘东段以南物源为主,但受东北物源影响,为小型缓坡型辫状河三角洲沉积,砂岩、泥岩薄互层,叠合分布面积大。头屯河组岩性主要为砂砾岩、含砾不等粒砂岩以及粉、细砂岩,以细砂岩物性最好,井下样品平均孔隙度为7%~12%,最高达13%~14%。高探1井头屯河组岩屑镜下见到大量微细的网状裂缝,有利于改善深层储集层物性。

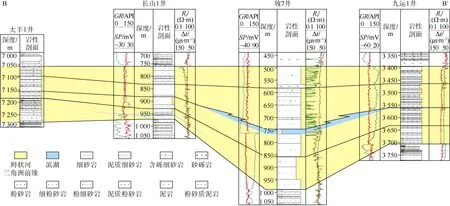

侏罗系喀拉扎组储集层主要分布于南缘中东段,范围相对局限,以南部物源体系为主,发育大型冲积扇和辫状河三角洲群。总体为1套巨厚的块状砂砾岩、砂岩沉积,露头区砂砾岩厚度超过150 m,喀拉扎地区最厚可达860 m。钻井揭示砂岩厚度210~450 m,分布面积约10 000 km2(见图6)。喀拉扎组以中低孔、中低渗储集层为主,物性变化较大,局部发育优质储集层。长山1井岩心分析孔隙度最高可达23.4%,渗透率22×10-3μm2;大丰1井岩屑分析孔隙度达19.1%。

图5 准噶尔盆地南缘侏罗系头屯河组沉积相图

图6 准噶尔盆地南缘侏罗系喀拉扎组砂体对比图(剖面位置见图1)

3.3 盖层条件

白垩系吐谷鲁群是南缘下组合最重要的区域性盖层。吐谷鲁群自下而上分为清水河组、呼图壁组、胜金口组和连木沁组,整体以泥岩为主,厚度为 500~2 000 m,普遍发育超压,具有良好封盖能力。清水河组以灰绿色、棕红色泥岩为主,夹薄层泥质粉砂岩,底部发育1套厚层底砾岩,泥地比50%~100%,钻井揭示泥岩累计厚度为188 m,最大单层厚度78 m。呼图壁组以灰绿色和棕红色泥岩为主,泥地比 80%~95%,泥岩厚度300~700 m,最大单层厚度138 m。胜金口组主要为泥岩、粉砂质泥岩和泥质粉砂岩薄互层,泥地比 30%~100%,泥岩厚度 57 m。连木沁组主要为泥岩、粉砂质泥岩和泥质粉砂岩薄互层,泥地比 40%~90%,泥岩厚度 157 m,最大单层厚度124 m[12-13]。根据前人实验分析结果[14-15],无论是泥质岩还是膏盐岩盖层,随着埋藏深度的增加,成岩程度、物性及温压环境发生改变,将经历脆性、脆—韧性和韧性 3个过程,当泥岩围压达到 70 MPa出现脆性向半塑性变形转化,盖层不易破裂,可以有效地封盖油气。白垩系吐谷鲁群泥岩埋深普遍超过4 000 m,地层压力大于 70 MPa,因此具备作为有效盖层的条件。此外,白垩系吐谷鲁群厚层泥岩普遍发育异常高压,压力系数一般在 1.8以上,高探 1井白垩系泥岩压力系数达到 2.2,超压进一步提升了封盖能力[16-18],但这也成为南缘下组合钻井难点之一(见图7)。

图7 准噶尔盆地南缘重点探井压力系数对比图

3.4 构造圈闭条件

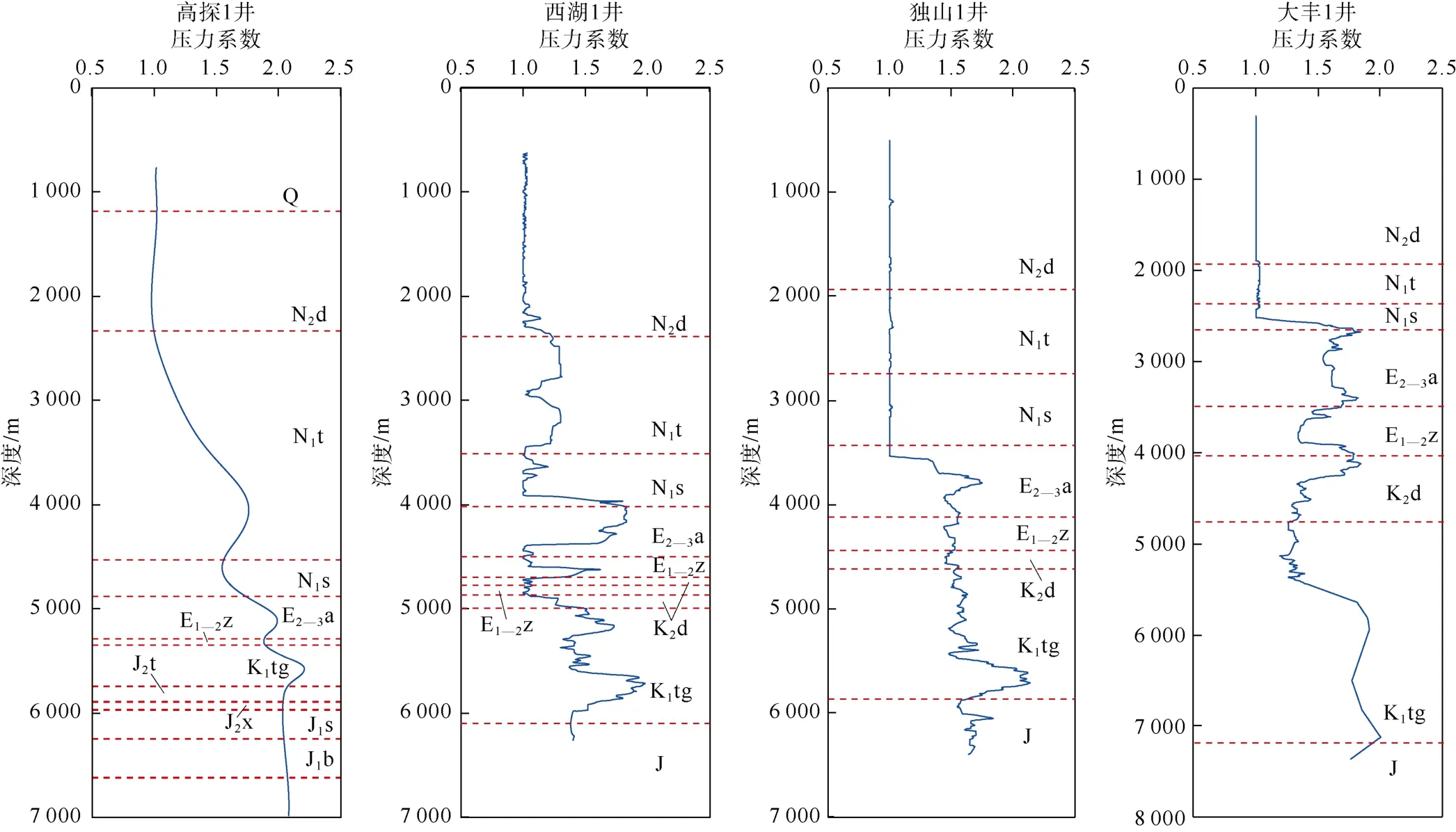

南缘前陆冲断带东西长约 400 km,南北宽约 40 km,是准噶尔盆地大型背斜构造最发育的地区,强烈挤压冲断作用形成了成排成带的大型构造圈闭。此外,北部斜坡区侏罗系与白垩系不整合面上下普遍存在下削上超现象,是潜在的大型地层岩性圈闭发育区。目前,山前冲断带初步识别出40个构造目标,其中21个较落实,圈闭面积 2 486 km2,估算圈闭石油资源量 15.77×108t、天然气资源量 2.42×108m3,已钻探4个圈闭,具备发现大油气田的圈闭条件(见表3、表4)。

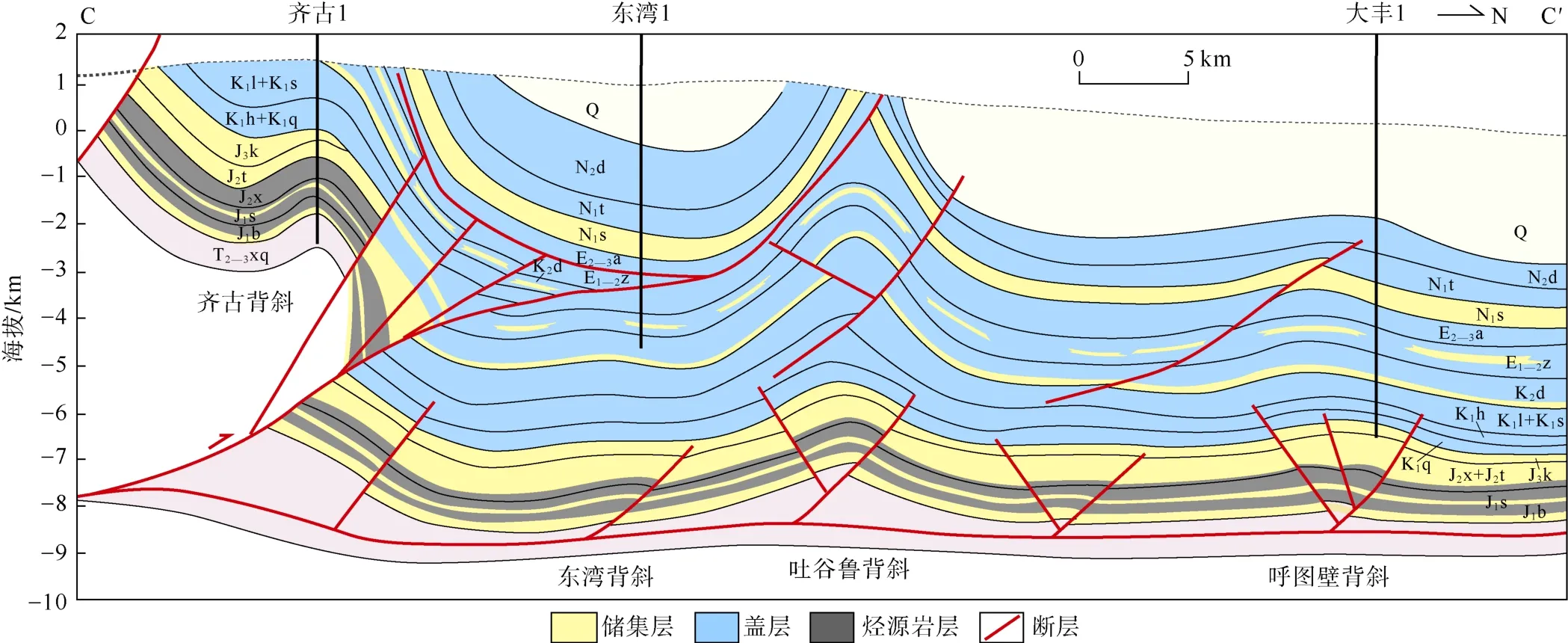

根据构造形成演化、构造变形及构造复合叠合特征,将南缘冲断带构造划分为 3种类型:①高泉构造型,早期(燕山期)存在古凸起背景,晚期(喜马拉雅期)挤压构造继承性叠加,此类构造还有独山子、独南等背斜,该类构造早、晚期构造继承性发展,油气充注条件及时间更具优势;②霍-玛-吐构造型,构造形成及定型时间较晚,主要在晚喜马拉雅期,除第 2排霍-玛-吐构造带外,还有第3排安集海构造带、呼图壁构造带及第1、第2排之间的东湾构造带等,该类构造规模大且比较完整,处于侏罗系高成熟烃源灶中心(见图8);③齐古构造型,位于盆山结合部,是冲断作用最早发生部位,俗称第 1排构造带,东起喀拉扎构造、西至托斯台构造群皆属此范畴。位于主冲断层下盘的楔入构造和三角带,限于地震成像质量,目前构造刻画和落实程度较低,发现新圈闭的潜力较大。

表3 南缘下组合构造圈闭油资源量估算表

图8 准噶尔盆地南缘中段齐古背斜—呼图壁背斜带构造地质剖面图(剖面位置见图1)

3.5 成藏匹配条件

静态要素方面,下组合大构造目的层的规模储集层贴近侏罗系烃源岩,上覆厚1 000~2 000 m的下白垩统超压泥岩,源-储-盖纵向匹配良好[19]。下组合大型构造圈闭处于侏罗系高成熟烃源灶内或紧邻生烃中心,圈-源空间匹配良好,而逆冲断裂构成了下组合源-储之间良好的油气疏导网络。因此,南缘下组合静态成藏要素配置关系好。

动态要素方面,南缘各排构造带形成时间虽然存在差异,但主体构造形成时间大致在距今 24.0~5.5 Ma,晚期持续发育并最终定型[3,20]。冲断带主体经历了早期深部断层转折褶皱发育期、中部反向断裂发育期及晚期浅层断裂冲断改造期 3个演化阶段,下组合构造变形时间早。因此,晚期构造变形和冲断作用对中上组合改造和破坏作用强,对下组合改造和破坏作用较弱。烃源岩热演化模拟显示,侏罗系烃源岩在距今12 Ma进入大量生排烃阶段,烃转化率可达90%。总体看,下组合构造形成期与主力烃源岩生排烃高峰期匹配关系较好,有利于形成大油气田。

4 南缘下组合勘探方向

综上分析表明,南缘下组合更贴近烃源岩,具有良好储-盖组合条件,且构造更完整,具备形成大油气田的有利地质条件。依据地质条件、目标准备程度及勘探现实性,提出南缘下组合具有3个有利勘探方向。

南缘西段四棵树凹陷有利勘探方向,是增储现实领域。高探 1井钻探证实下组合具备富集高产条件,是近期现实勘探领域。目前,高泉构造带初步发现圈闭 6个,此外西湖构造、独山子构造及山前掩覆带还有一批有利圈闭待落实,具备加快勘探条件。勘探面临的难点是该地区以二维地震资料为主,构造形态及高点落实程度较低,需要加强三维地震技术攻关,准确落实圈闭。下一步勘探重点是:①加快评价高探 1井区白垩系储量规模,实现快速建产;②落实侏罗系头屯河组储集层含油气性,并积极预探侏罗系三工河组、八道湾组新层系,为南缘整体部署提供重要依据。

中、东段大构造有利勘探方向,是重点突破领域。位于山前坳陷主体部位,面积近2×104km2,处于侏罗系烃源岩主生烃中心,是寻找战略性突破的重要领域。中段霍-玛-吐构造带发育雁列式成排展布的大型构造,目前发现8个背斜圈闭,面积918.5 km2,此外还发育山前隐伏构造,可供钻探的目标多,目前仅钻探了大丰 1井,虽然工程报废但在白垩系—侏罗系均见良好油气显示,证实具备成藏条件;东段阜康断裂带为博格达山前带,下盘隐伏构造规模大,九运 1井已见油气显示。勘探难点是以二维地震和部分常规三维地震为主,且埋深较西段更大,钻井难度大,需要加强高密度宽方位三维地震采集和叠前深度偏移技术攻关,并通过多信息构造建模有效指导构造解释,同时要突破复杂超深井钻井瓶颈技术。下一步勘探重点是:①优选有利圈闭实施风险勘探,突破高产关;②在战略突破基础上加强预探,实施战略展开,落实中、东段主体构造区储量规模。

北部斜坡地层岩性油气藏有利勘探方向,是潜在接替领域。北部斜坡区面积为2.34×104km2,为一个由山前深渊向北抬升形成的大型斜坡带,紧邻侏罗系高成熟气源灶,是油气向北输导运移的有利指向区,可能发育大型地层岩性油气藏,主力目的层为白垩系、古近系和新近系,是南缘勘探潜在接替领域。勘探难点是地层岩性目标隐蔽性强,刻画及预测难度很大。下一步勘探重点是:①开展二维地震格架线部署和技术攻关,加强综合地质评价明确有利靶区;②评价优选有利目标,通过风险探井或预探井坚持探索,力争早日获得突破。

5 结论

高探 1井于白垩系获日产千方高产油气流,具有重要里程碑意义,证实了侏罗系主力烃源灶,揭示深层下组合发育规模优质储集层,白垩系超压泥岩具备良好的封盖条件。

南缘下组合具备形成大油田的有利成藏条件,主要表现在:①发育多套烃源岩,其中侏罗系、二叠系为主力烃源岩,烃源灶规模大;②发育白垩系清水河组、侏罗系头屯河组和喀拉扎组等多套规模有效储集层;③发育白垩系吐谷鲁群区域性巨厚泥岩盖层,普遍发育异常高压,具备良好封盖能力;④发育成排成带分布的大型背斜构造,北部斜坡区还具有形成大型地层岩性圈闭的条件,为形成大油气田提供了良好圈闭条件;⑤烃源岩、储集层、盖层等静态要素匹配良好,动态演化有利于油气规模聚集。

南缘下组合具有 3个有利勘探方向:①西段四棵树凹陷是增储现实领域,通过加强预探有望快速落实规模效益储量;②中、东段大构造是重点突破领域,是寻找大油气田重点战场,通过加强风险勘探有望获得新突破;③北部斜坡地层岩性油气藏是潜在接替领域,目标隐蔽性强,需要加强准备和探索,寻找后备资源。

符号注释:

J1b——八道湾组;J1s——三工河组;J2x——西山窑组;J2t——头屯河组;K——白垩系;E1—2z——紫泥泉子组;E2—3a——安集海河组;N1s——沙湾组;N1t——塔西河组;K2d——东沟组;K1tg——吐谷鲁群;N2d——独山子组;J——侏罗系;GR——自然伽马,API;Rt——电阻率,Ω·m;SP——自然电位,mV;Δt——声波时差,μs/m。