鄂尔多斯盆地姬塬—吴起地区三叠系延长组6段成藏控制因素

陈世加,雷俊杰,刘春,姚泾利,李勇,李士祥,苏恺明,肖正录

(1.油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都 610500;2.西南石油大学地球科学与技术学院,成都 610500;3.延长油田股份有限公司,延安 716000;4.中国石油杭州地质研究院,浙江杭州 310023;5.中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院,西安 710004)

0 引言

鄂尔多斯盆地三叠系延长组优质烃源岩与厚层储集砂体广泛分布,共同控制了延长组大面积致密油的形成[1-9]。姬塬—吴起地区三叠系延长组6段(后文简称“长6段”)现今整体为一宽缓的西倾单斜坡,早期发育东北和西北两大物源[10-11]。沉积相为三角洲-浅湖沉积体系,砂体大面积发育,且下伏延长组 7段(后文简称“长 7段”)烃源岩供烃能力强,上覆延长组4—5段可以作为良好的盖层;受构造应力和差异压实作用,长 6段发育一系列低幅度构造,具备形成大面积-连续或准连续型油气藏的有利条件,目前已在长 6段发现了大规模油藏[12-17]。但是,姬塬—吴起地区长6段为一典型的双物源沉积体系,储集层非均质性较强,源储接触关系复杂多变,油水分布复杂,成藏规律认识不清,严重制约了该区下一步的勘探与开发。分析发现,研究区目前主要存在以下几个问题:①研究区长 6段油层组紧邻长7段优质烃源岩,油源充足,按照近源-连续性致密油成藏理论[18-20],油气应大规模连片聚集,然而其油藏主要分布在斜坡区低部位堡子湾—马家山(西部区块)和斜坡区高部位新安边—安边北(东部区块),斜坡区中部位却出水;②长6段油层组划分为长63、长62、长61共3个亚段,但长61亚段油气富集程度却明显高于与烃源岩更近的长 62亚段和长 63亚段;③研究区主要存在东北和西北两大物源体系,中部区块为双物源沉积交汇区,砂体累计厚度大,储集层物性与东西部含油区差异不明显,下伏同样存在优质烃源岩,但其油气富集程度低。

前人对该区也做了大量的研究工作,但主要集中于沉积环境[21-22]、砂体成因及展布[23-25]、沉积储集层[26-28]等基本地质特征方面,对其复杂的油水分布和成藏富集规律研究较少,上述几个问题有待解决。基于此,本文以长 6段为例,重点通过东西部含油区和中部出水区的砂体发育规模、储集层物性、源储间泥质纹层以及裂缝发育情况的对比分析,总结该区油气富集差异的控制因素,建立双物源沉积体系下油气运移模式,以期为研究区及类似地区油气富集带及甜点预测提供借鉴、指导。

1 地质概况

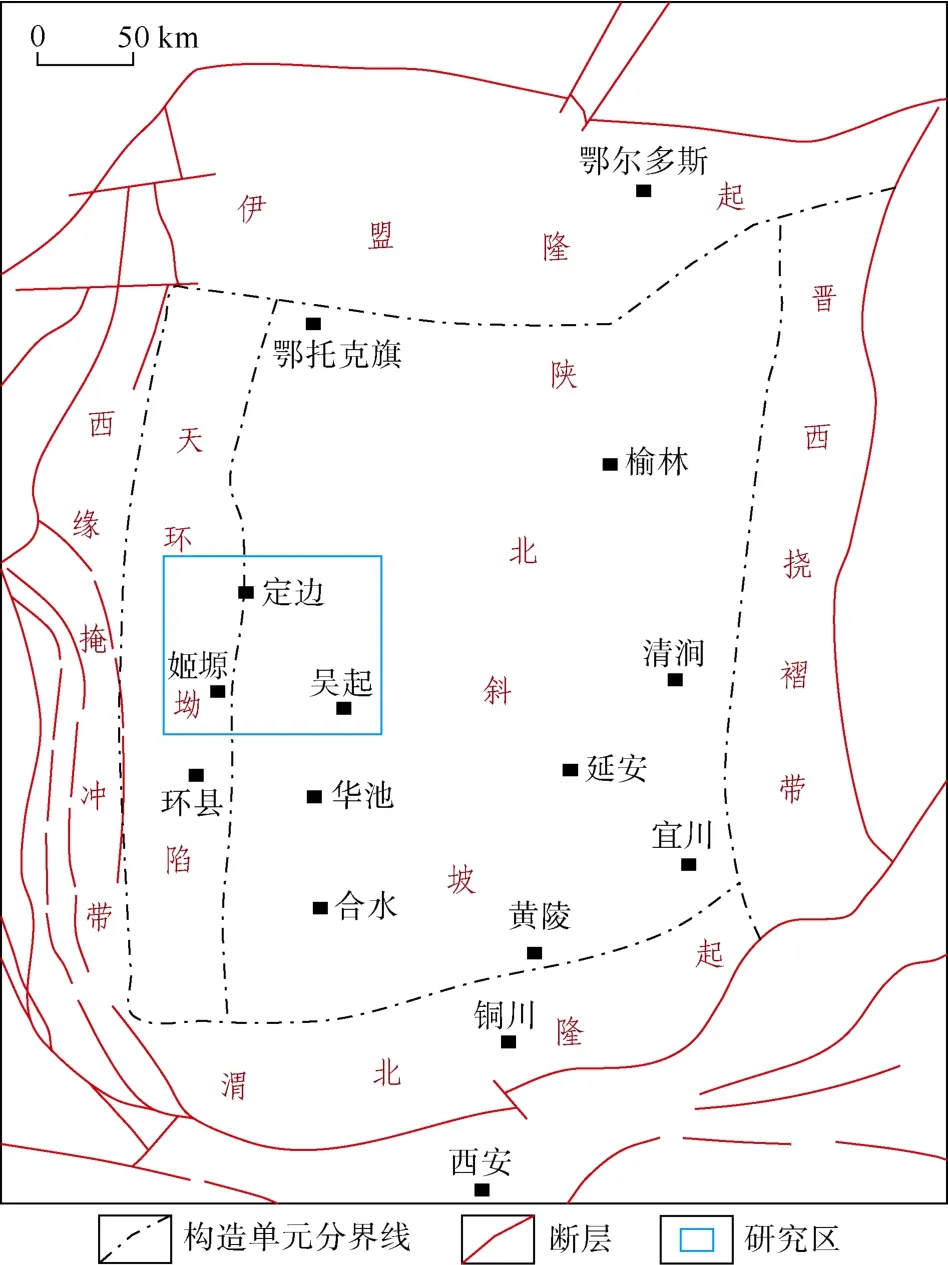

姬塬—吴起地区位于鄂尔多斯盆地中西部,地质构造横跨天环坳陷和陕北斜坡两个构造单元[29](见图1)。长 6段整体为一个宽缓的西倾单斜坡,构造相对简单,局部发育鼻隆,隆起幅度为10~20 m不等[30]。

图1 研究区位置图

姬塬—吴起地区上三叠统延长组为一套内陆湖盆的碎屑岩沉积,自上而下划分为10段(长1段—长10段)。长7段沉积时湖盆进入全盛时期,长6段沉积时湖盆开始收缩,整个盆地进入填平补齐、收敛的沉积过程,其最为突出的特征是东北的物源丰富,深湖区明显收缩[31]。长6段厚约120~125 m,岩性以灰色细—中粒长石砂岩、岩屑长石砂岩为主,与下伏长 7段烃源岩整合接触。长6段自上而下划分为3个亚段,即长61、长62、长63亚段,其地层厚度分别约42~44,39~41,38~40 m。

2 油藏分布特征

姬塬—吴起地区长6段在平面和纵向上油水分布均存在较大差异,油水分布十分复杂,其具体特征如下:

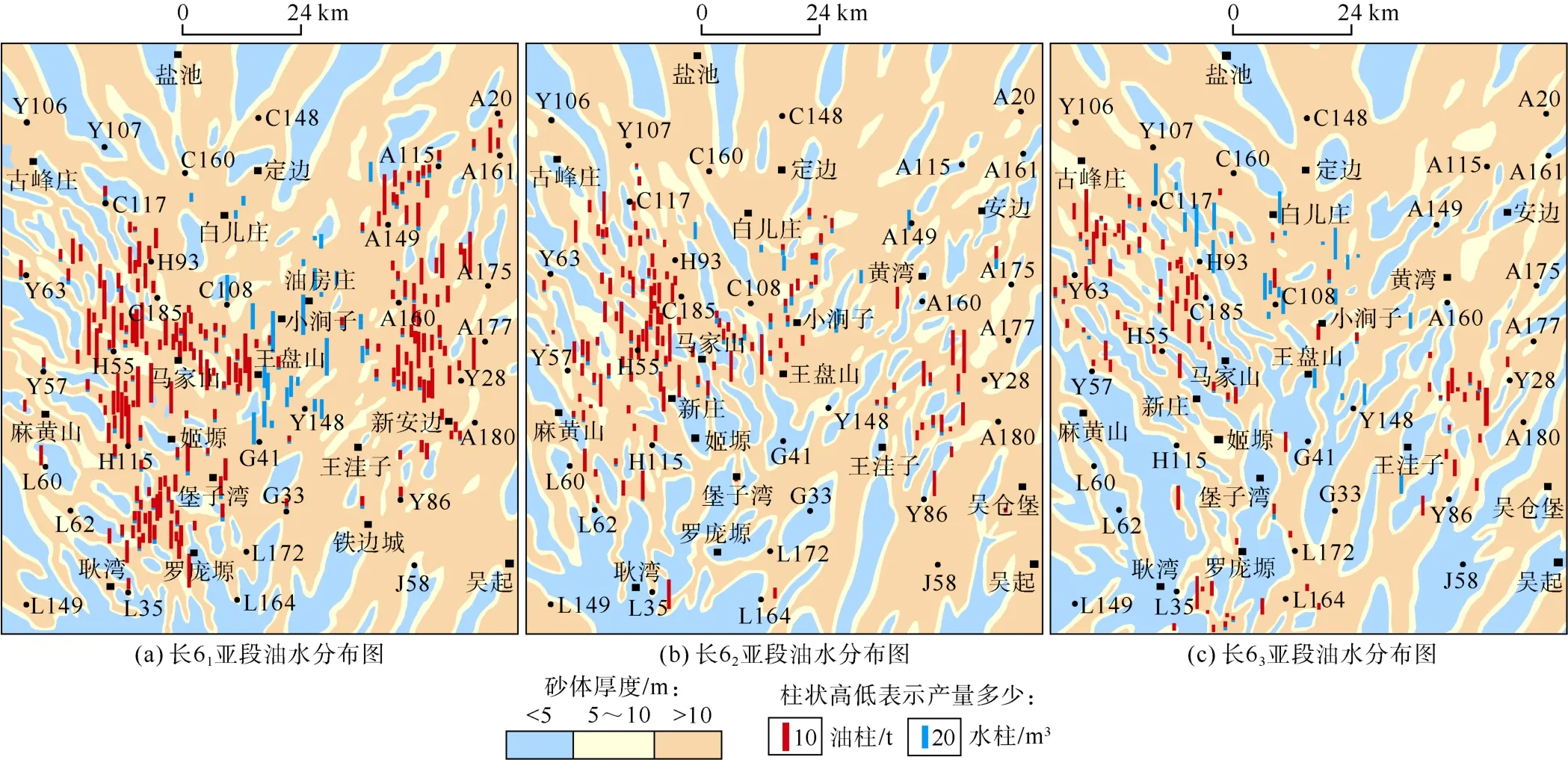

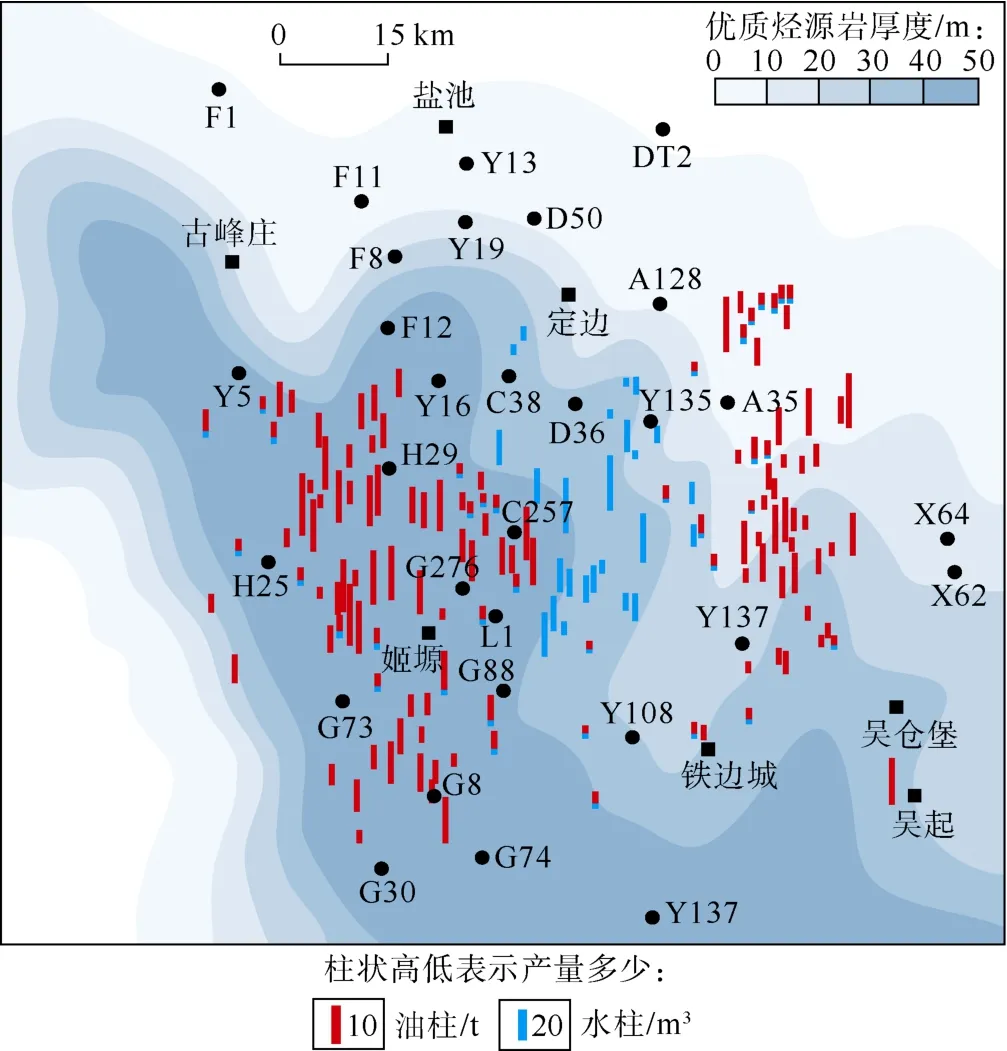

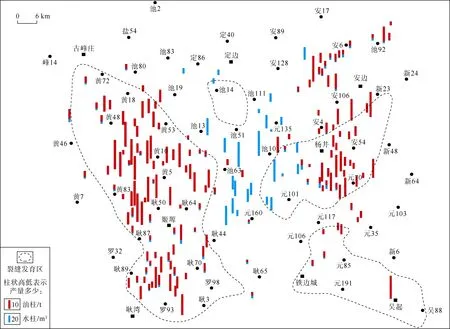

东部和西部是研究区长 6段两大主要含油富集区,而中部区块以产水为主,零星出油,油气富集程度低,未形成规模油藏(见图2)。纵向上,研究区长61、长62和长63等亚段油气富集程度具有明显差异,长 61亚段的油气富集程度明显好于长 62亚段和长 63亚段,长63亚段和长62亚段油气富集程度相似。各小层平面上油藏分布也极其复杂,尤其是长61亚段,其油气富集程度整体而言相对较高,但平面上油水分布十分复杂。

图2 姬塬—吴起地区长6段各亚段油水分布图(据参考文献[32]修改)

根据东、中、西3个地区长6段690个生产试油资料以及503口井测井解释含油饱和度数据统计表明,东、西部地区砂体含油性好,油气富集程度高,主要以油层为主,而中部区块含油性差,油气富集程度低,主要以水层为主。西部地区油层和油水同层比例高达74.86%,水层和干层比例仅为25.14%,砂体含油饱和度大于30%的比例高达64.76%;东部地区油层和油水同层比例为66.73%,水层和干层比例为33.27%,砂体含油饱和度大于30%的比例高达55.13%;而中部地区油层和油水同层比例为 31.25%,水层和干层高达68.75%,砂体含油饱和度大于30%的比例仅为31.24%。

3 原油来源

姥鲛烷和植烷与沉积环境有关,是最为常用的生物标志化合物,通常是油-油对比、油-源对比的常用指标[33]。一般而言,随着姥植比(Pr/Ph)的增大,沉积环境氧化性逐渐增强[34]。目前最为常用的姥植比(Pr/Ph)判识沉积环境是Didyk等提出的指标参数,Pr/Ph小于1反映还原性的沉积环境,而Pr/Ph大于3则反映氧化性的沉积环境[35]。在实际生产应用中,由于中国陆相沉积环境的复杂性,同一沉积盆地同一层位不同区块烃源岩生成的油气往往姥植比也存在一定的差异。尤其是对于较大的沉积湖盆而言,湖盆中心(深湖相)氧气供给及交换比更靠近河流入口处的盆地边缘更为困难。而湖盆边部由于靠近河流入口处,受陆源高等植物的混入,而与湖盆中心烃源岩具有一定的差异,导致湖盆边部烃源岩生成的原油姥植比略微偏高。

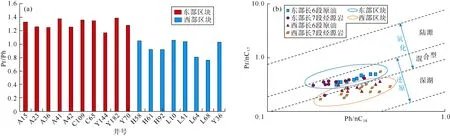

分析姬塬—吴起地区长 6段原油姥植比,研究区不同区块姥植比具有较为明显的差异(见图3a)。东部区块长6段原油的Pr/Ph值分布在1.17~1.39,均值为1.30,与东部区块下伏长 7段烃源岩相似,东部长 7段烃源岩 Pr/Ph值分布在 1.06~1.65,均值为 1.43;西部区块长6段原油Pr/Ph值分布在0.76~1.06,均值为0.95,与西部区块下伏长7段烃源岩相似,西部长7段烃源岩Pr/Ph值分布在0.70~1.19,均值为0.96。研究区东西部长 6段原油姥植比存在差异,分别与原地下伏烃源岩相似,表明长 6段油气主要以垂向运移为主,不存在大规模侧向运移。东部区块原油姥植比明显高于西部区块,表明东部区块原油来源有机质沉积环境比西部油区更偏氧化性。根据姥植比并结合Pr/nC17与 Ph/nC18参数来看(见图3b),西部区块长 6段原油母质主要是在还原环境中形成,而东部长 6段原油母质为弱氧化-弱还原的混合型为主,存在着一定的陆源高等植物的混入。

图3 姬塬—吴起地区长6段不同区块姥植比以及原油Pr/nC17与Ph/nC18交会图

长7段沉积期,鄂尔多斯湖盆发育湖泊-三角洲沉积体系,其中湖泊可以划分为深湖—半深湖、浅湖亚相,三角洲相可以划分为三角洲平原、三角洲前缘和前三角洲亚相[36]。不同的沉积环境形成的烃源岩在分布、有机质丰度和类型上存在差异,其中湖盆中心深湖—半深湖主要以油页岩为主,厚度较大;而湖盆边部浅湖与前三角洲则主要以暗色泥岩、粉砂质泥岩为主,油页岩厚度相对较薄[37]。尤其是对于如鄂尔多斯这类较大的沉积盆地而言,湖盆边缘存在大量的陆源水系注入,导致凹陷边缘水体相对于凹陷中心水体氧化性略强。因此,研究区东、西部区块原油虽同是来自下伏长 7段烃源岩,但湖盆不同部位烃源岩沉积环境有所差异,形成的烃源岩存在一些微小差异。由此推断,西部地区长6段原油来自原地湖盆中心长7段烃源岩,而东部区块原油则主要来自原地湖盆边缘长7段烃源岩。

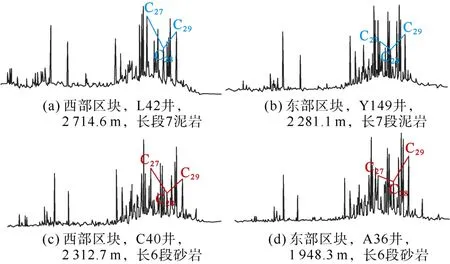

此外,研究区东、西部长 7段烃源岩规则甾烷也存在差异(见图4a、图4b)。西部长 7段烃源岩规则甾烷中 C27相对含量较高,ααα20RC27/C29主要分布在0.90~1.67,平均值为 1.32,甾烷的分布多以“L”型为主,表明该区烃源岩母质来源主要以低等水生生物为主。东部长7段烃源岩规则甾烷中C29相对含量较高,ααα20RC27/C29主要分布在 0.41~0.73,平均值为 0.58,甾烷分布主要以反“L”型为主,说明相对于西部烃源岩而言,东部烃源岩中陆源高等植物有机质输入较多。

图4 姬塬—吴起地区东、西部长7段烃源岩与长6段砂岩甾烷分布特征图

长 6段储集层抽提物的规则甾烷分布特征也存在微小差异(见图4c、图4d)。东部区块长 6段砂岩抽提物规则甾烷呈现C29>C27>C28的分布特征,与东部烃源岩相似。而西部区块长 6段砂岩抽提物规则甾烷则呈现C27>C29>C28的分布特征,与西部烃源岩相似。姬塬—吴起地区东、西部甾烷的分布特征表明,研究区东部区块和西部区块原油来源具有一定的差异。东部区块主要来源于湖盆边部的东部烃源岩,而西部区块主要来源于湖盆中心的西部烃源岩,也进一步揭示东部区块原油不是西部区块原油沿西斜坡侧向运移聚集成藏的结果。

4 成藏控制因素

4.1 优质烃源岩

姬塬—吴起地区长7段主要为湖泊-三角洲沉积[38],研究区西、中和东部烃源岩厚度虽然存在一定的差异(见图5),但整体上都达到了优质烃源岩标准,有机质类型以Ⅰ—Ⅱ1型为主,有机质含量较高,平均有机碳含量高达4.40%,平均镜质体反射率为0.88%,累计生油强度为(60~600)×104t/km2,累计排油强度(2~18)×104t/km2,属于较好的烃源岩,具备形成大面积连续型致密油的地质条件[39]。此外,上覆长 4+5段发育的区域性泥岩,可作为良好的盖层,形成有利的生储盖组合[39-40]。研究区长6段均处于优质烃源岩范围内,但从目前勘探效果来看,平面上油藏富集程度却存在差异,东、西部油藏大规模发育,而中部却主要出水。由此看来,烃源岩并不是引起研究区东、中西部长6油藏富集差异的主要原因,还需结合砂体发育规模、储集层物性、源储接触关系以及裂缝发育等综合分析。

图5 姬塬—吴起地区长7段烃源岩与长6段油井分布叠合图

4.2 优质储集层

4.2.1 砂体规模

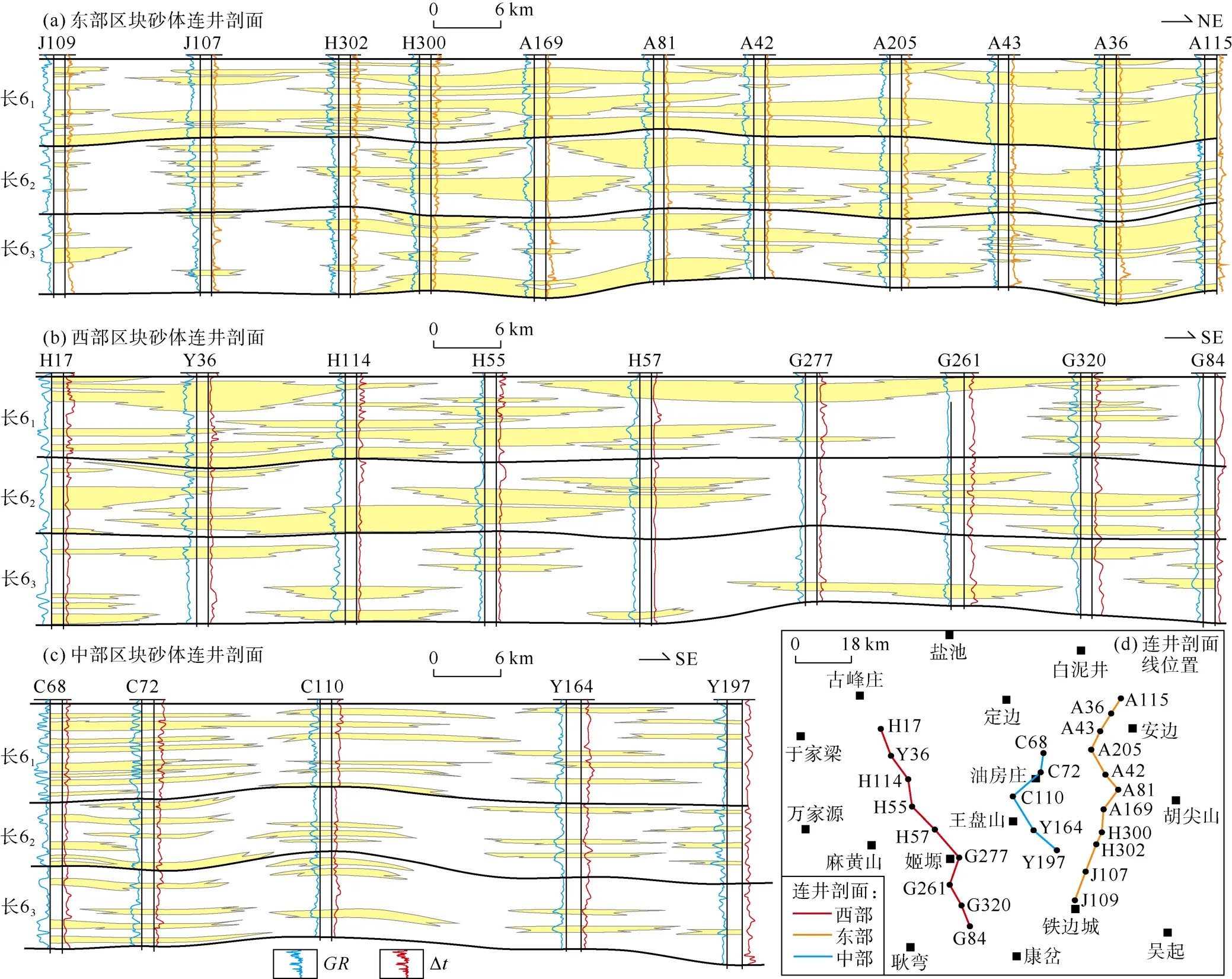

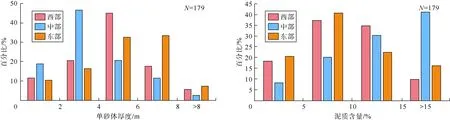

长6段沉积时期开始,鄂尔多斯盆地基底抬升,沉积速率高于沉降速率,湖盆进入萎缩阶段[29]。姬塬—吴起地区长6段主要存在西北和东北两大物源,东北物源供屑能力相对较强,从长63亚段至长61亚段沉积期,湖岸线逐渐向南推进,南部半深湖—深湖范围逐渐缩小,北部三角洲平原逐渐扩大,是一个湖退砂进的三角洲建设时期[12-14,27,29]。受控于湖盆的沉积演化[38],研究区长 6段自下而上砂体厚度逐渐增大,连通性逐渐增强,砂体发育规模控制了纵向上油气富集差异。根据研究区砂体连井剖面分析(见图6),自下而上,从长63亚段到长61亚段,单砂体厚度逐渐增加,砂体发育规模与油气富集程度具有一致性,长61亚段砂体厚度最大,油气富集程度也相应最高。根据研究区长6段179口井砂体测井解释数据分析,长 61亚段单砂体厚度主要为4~8 m,平均单砂体厚度为4.87 m,生产测试为油层和油水同层频率高达70%;长62亚段单砂体厚度主要为3~6 m,平均单砂体厚度为3.86 m,生产测试为油层和油水同层频率高达48%;而长63亚段砂体发育规模差,单砂体厚度小,主要为2~4 m,平均单砂体厚度为3.05 m,生产测试为油层和油水同层频率仅为26%。再从单井来看,砂体发育规模与油气富集程度具有较好的相关性,砂体发育规模越大,油气富集程度越高。以东部区块的A36井为例,长63亚段厚约45 m,砂体不连续,单砂体薄而多,平均单砂体厚度为 2.97 m,砂泥岩互层较为频繁,生产测试为水层;长 62亚段厚约38 m,平均单砂体厚度为3.63 m,生产测试为水层;而长61亚段厚约49 m,砂体发育规模大,平均单砂体厚度为4.74 m,生产测试为油层,日产油8.75 t。

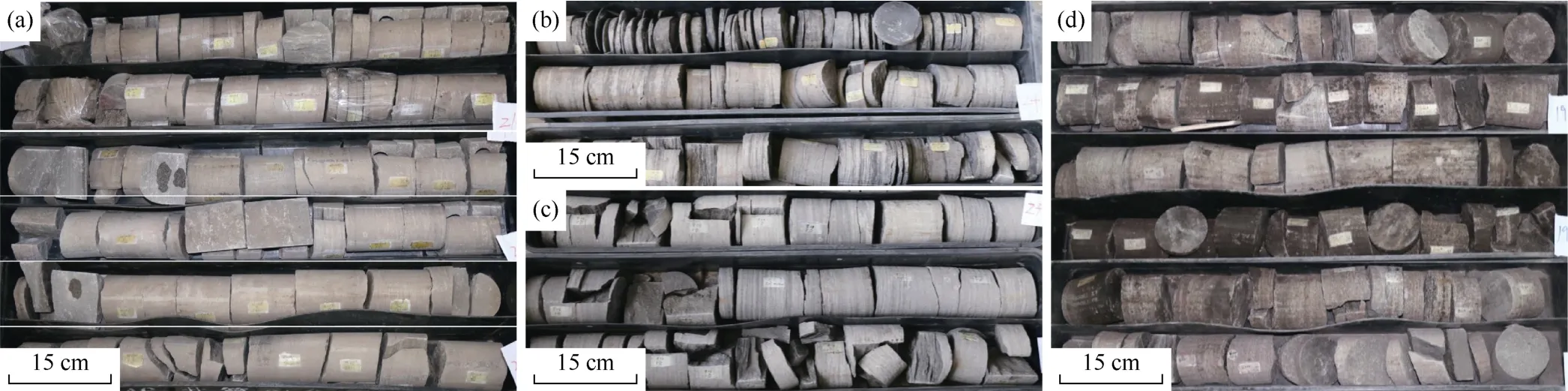

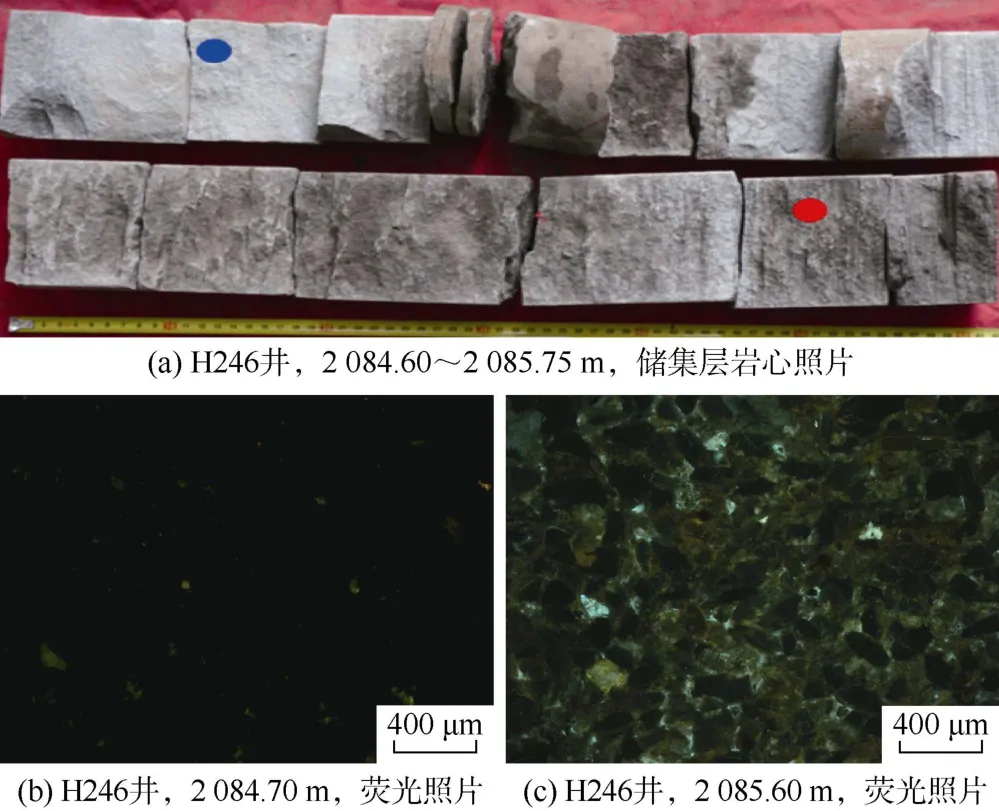

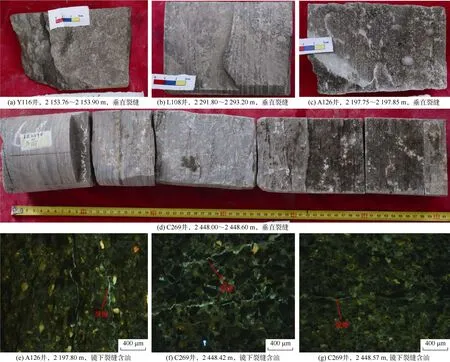

从岩心照片来看,研究区长 6段储集层不同区块砂体发育规模也明显存在差异(见图7),砂体发育规模控制了油气富集程度。例如,西部区块H246井和东部区块A36井长61亚段砂体连续且厚度大,砂质纯,泥质含量低,岩心富含油。而中部区块的C57井和L108井长61亚段砂体薄且不连续,砂体泥质含量高,泥质纹层发育,岩心不含油。根据研究区 179口井测井解释统计数据分析发现(见图8),东部区块单砂体平均厚度高达6.5 m,砂质纯,泥质含量低(11.7%),勘探效果好;西部区块砂体单砂体平均厚度为4.1 m,砂质纯,泥质含量低(13.4%),油藏大面积发育;中部区块单砂体厚度小,平均厚度为 3.8 m,泥质含量高(16.0%),泥质纹层发育,主要以水井为主。

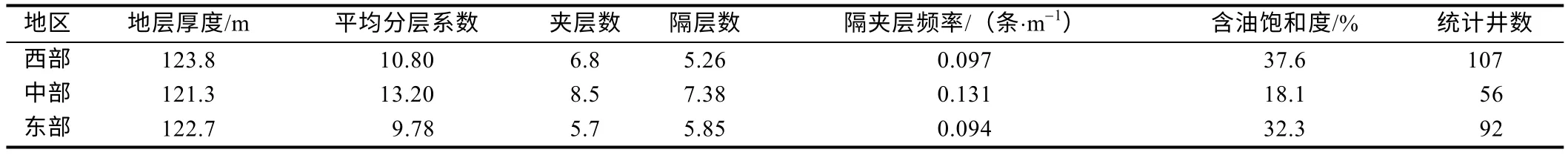

此外,根据研究区3个区块隔夹层统计发现(见表1),东、西区块隔夹层频率低,而中部物源沉积交汇区分层系数大、隔夹层频率高,砂体垂向非均质性强。西部区块平均分层系数为10.80,单井隔夹层频率为0.097条/m;东部地区平均分层系数9.78,单井隔夹层频率为0.094条/m;中部地区平均分层系数为13.20,单井隔夹层频率为0.131条/m。

4.2.2 储集层物性

图6 研究区长6段不同区块砂体连井剖面图(GR—自然伽马,API;Δt—声波时差,μs/m)

图7 研究区长61亚段不同区块岩心照片

低渗透-致密油具有大面积含油、局部富集、非均质强等特征[41]。纵向上,分别对长63、长62、长61这3个亚段共计1 028块岩心物性实测数据分析发现,从长63亚段到长61亚段储集层物性逐渐变好。研究区长61亚段的孔隙度主要分布在9%~18%,平均为15.04%;渗透率主要分布在(0.5~3.0)×10-3μm2,平均为 1.12×10-3μm2。长62亚段孔隙度主要分布在9%~15%,平均孔隙度为13.12%;渗透率主要分布在(0.5~1.0)× 10-3μm2,平均为 0.85×10-3μm2。长 63亚段孔隙度主要分布在6%~12%,平均孔隙度为11.86%;渗透率主要分布在(0.1~1.0)×10-3μm2,平均 0.78×10-3μm2。储集层物性纵向上的差异与含油性具有较好的一致性,长61亚段储集层物性最好,油气富集程度最高。以西部区块的H76井为例,该井长61亚段、长62亚段和长63亚段砂体发育规模相差不大,但生产测试结果却完全不同,长61亚段为油层,长62亚段为水层,而长63亚段为干层。对该井3个层段储集层物性分析发现,生产测试为油层的长61亚段储集层物性最好,平均孔隙度为14.38%,平均渗透率为1.26×10-3μm2;生产测试为水层的长62亚段储集层物性次之,平均孔隙度为12.63%,平均渗透率为0.57×10-3μm2;而生产测试为干层的长63亚段储集层物性最差,平均孔隙度为8.52%,平均渗透率为0.13×10-3μm2,储集层物性控制了油气纵向上的富集差异。

图8 姬塬—吴起地区不同区块单砂体厚度与泥质含量分布直方图(N—样品数量,个)

表1 姬塬—吴起地区长6段不同区块隔夹层发育程度

图9 H246井长61亚段储集层岩心与镜下荧光照片

从平面上来看,同一层位不同区块储集层物性也具有一定的差异。对研究区长 61亚段储集层物性分析发现,储集层物性和非均质性与含油饱和度呈现明显的正相关,不同区块储集层物性与非均质性的差异与油藏平面分区性具有良好的一致性。东部区块平均孔隙度为15.47%,平均渗透率为1.23×10-3μm2,变异系数为 0.26,突进系数为 1.80,级差为 3.24,储集层物性好,非均质性弱,含油饱和度高;西部区块平均孔隙度为15.18%,平均渗透率为0.96×10-3μm2,变异系数为0.22,突进系数为1.67,级差为2.71,储集层物性好,非均质性弱,同样含油饱和度高;而中部物源沉积交汇区平均孔隙度为 14.54%,平均渗透率为 0.84×10-3μm2,变异系数为0.56,突进系数为2.28,级差为32.74,储集层物性稍差,非均质性强,含油饱和度低。

此外,同一井段储集层物性差异也控制了砂体含油性差异。以H246井2 084.60~2 085.75 m井段为例(见图9),砂体含油性具有明显的差异,含油段岩心为灰黑色,而不含油段的岩心呈灰白色。分别选取灰白色和灰黑色砂岩进行镜下荧光薄片和物性分析,灰白色砂岩镜下荧光显示较差,几乎不发荧光,含油性差,相应孔隙度和渗透率低(孔隙度为 9.2%,渗透率为0.06×10-3μm2)。而灰黑色砂岩镜下荧光显示好,呈黄绿色均匀分布于孔隙中,含油性好,储集层孔渗相应较高(孔隙度为14.16%,渗透率为0.98×10-3μm2)。

姬塬—吴起地区位于盆地西北部,属于湖泊三角洲沉积,东、西部含油区分别位于东北和西北两大沉积物源体系,而中部出水区则主要位于两大物源体系交汇处,砂体发育规模、砂体连通性、储集层物性以及垂向非均质性均存在一定差异。东、西部地区靠近物源体系,主要以水下分流河道砂体为主,纵向上河道的多期叠置,砂体纯且厚度较大,泥质含量低,隔夹层不发育,储集层物性好,油气富集程度高;而中部地区,处于两大沉积物源末端的交汇区,水动力急剧减小,导致泥质含量增高,隔夹层发育,砂体层数多且厚度薄,岩性变化快,垂向非均质性强,储集层物性差,不利于油气聚集[42]。因此,优质的储集层对于研究区长6段致密油成藏具有重要的控制作用,东、西部单砂体厚度大、连通性好,油藏富集程度高,中部物源沉积交汇区泥质纹层发育、单砂体薄、连通性差,主要以产水井为主。

4.3 源储接触关系

由前文原油来源研究所知,研究区东、西部含油区块原油来源有所差异,主要以原地下伏烃源岩垂向运聚成藏为主,不存在大规模的侧向运移成藏。对于低孔-低渗致密储集层,充注动力是油气富集高产的关键因素。作者团队在对鄂尔多斯盆地延长组以及四川盆地凉高山组等陆相致密油成藏主控因素研究分析发现,陆相地层纵、横向均具有较强的非均质性,在湖盆逐渐变浅砂体沉积的过程中,会形成一系列的泥质含量偏高的致密纹层砂岩。致密纹层砂岩储集层物性极差,加之排替压力高,若无裂缝的沟通,会严重阻碍油气的垂向运聚成藏[43]。研究区中部地区为东北、西北两大物源沉积交汇区,物源沉积交汇时水动力急剧减小,泥质沉淀增加,中部区块长7段源岩与长6段储集层之间形成了大范围泥质纹层发育的致密砂岩(见图10)。

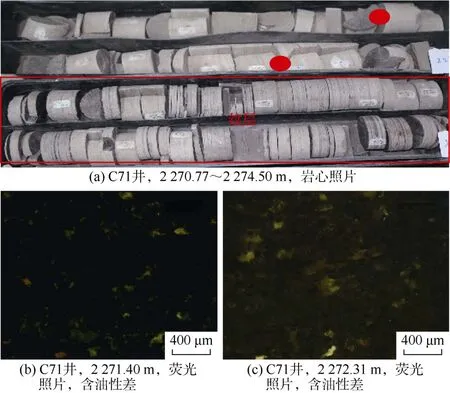

图10 中部区块长61亚段泥质纹层致密砂岩段岩心照片

泥质纹层的形成是由于沉积环境的快速变化,它的存在无疑会影响砂体的储渗性能,阻碍油气的运移与富集。以C71井2 270.77~2 274.50 m段砂体为例(见图11),其上半段2 270.77~2 272.64 m砂体较纯,泥质纹层不发育,储集层物性较好,平均孔隙度为14.87%,平均渗透率为 0.97×10-3μm2;而下半段2 272.64~2 274.50 m砂体泥质含量较高,泥质纹层发育,储集层物性差,平均孔隙度为4.95%,平均渗透率为0.12×10-3μm2。对该井段物性较好的上半段砂体荧光分析发现,镜下荧光含油性差,表明油气几乎难以突破泥质纹层发育的致密砂岩层段,导致上覆物性较好的砂岩含油性较差。

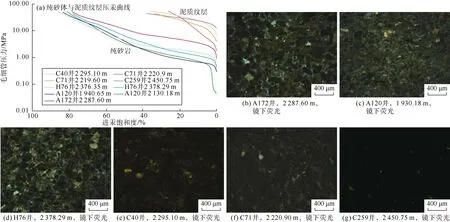

通过纯砂体和泥质纹层段压汞实验和镜下荧光薄片分析发现(见图12),纯砂岩进汞饱和度大,中值压力和排驱压力相对较低,储集层孔隙结构好,有利于油气充注,镜下荧光强,油气富集程度高;而泥质纹层段进汞饱和度小,排驱压力明显偏高,储集层孔隙结构差,不利于油气充注,镜下荧光弱。泥质纹层段储集层致密,排驱压力高,在无裂缝沟通的情况下,下伏油气很难突破该致密段,严重阻碍油气垂向运移,导致研究区中部物源沉积交汇区油气富集程度低,主要以出水为主。

图11 C71井长61亚段岩心与荧光照片(红色圈代表荧光照片取样点的位置)

4.4 裂缝发育

鄂尔多斯盆地延长组内区域裂缝发育,是盆地内石油运移聚集的最主要的输导通道和控制油藏分布的主要因素[44]。通过岩心观察和镜下荧光薄片分析发现(见图13),姬塬—吴起地区长6段裂缝发育,主要以高角度裂缝为主,低角度和水平裂缝几乎不发育。裂缝走向主要呈北东东—南西西走向和北东—南西走向,部分裂缝表面被方解石充填,裂缝表面含油,镜下荧光发光强,证实了裂缝对原油具有运移输导能力。

通过岩心(33口井)和成像测井(11口井)平面统计分析发现(见图14),研究区东部和西部地区裂缝较为发育,而中部地区裂缝发育程度低。东部地区裂缝线密度主要为0.20~0.35,平均线密度为0.24条/m;西部地区裂缝线密度主要为0.15~0.25,平均线密度为0.18条/m;而中部物源沉积交汇区裂缝不发育,裂缝线密度较低,平均为0.04条/m。裂缝的发育程度与已知油藏分布情况相互吻合,东、西部区块裂缝发育,油藏规模较大,油气富集程度高,而中部区块裂缝不发育,油气富集程度低,主要以产水为主,裂缝的发育明显控制了油藏的分布。例如西部区块的C269井,该井长61亚段(2 420.1~2 450.0 m处)砂体不纯,泥质含量高,但岩心中发育高角度的垂直裂缝(见图13d),裂缝未充填,镜下荧光显示裂缝含油(见图13f、图13g),裂缝的发育为油气运移提供了有效的输导条件,使得该井段油气富集程度高,镜下荧光显示好。东部区块同样发育高角度的裂缝,如Y116井、A126井(见图13a、图13c),镜下荧光显示裂缝含油,油气富集程度高,钻探效果好。而中部区块的C105井、Y128井、Y112井等裂缝不发育,加之该区块源储间泥质纹层发育,严重阻碍了油气垂向运移,导致中部区块钻探效果差,生产测试以水井为主。

图12 纯砂岩与纹层致密砂岩压汞曲线、荧光薄片

图13 姬塬—吴起地区长6段岩心裂缝与镜下荧光薄片

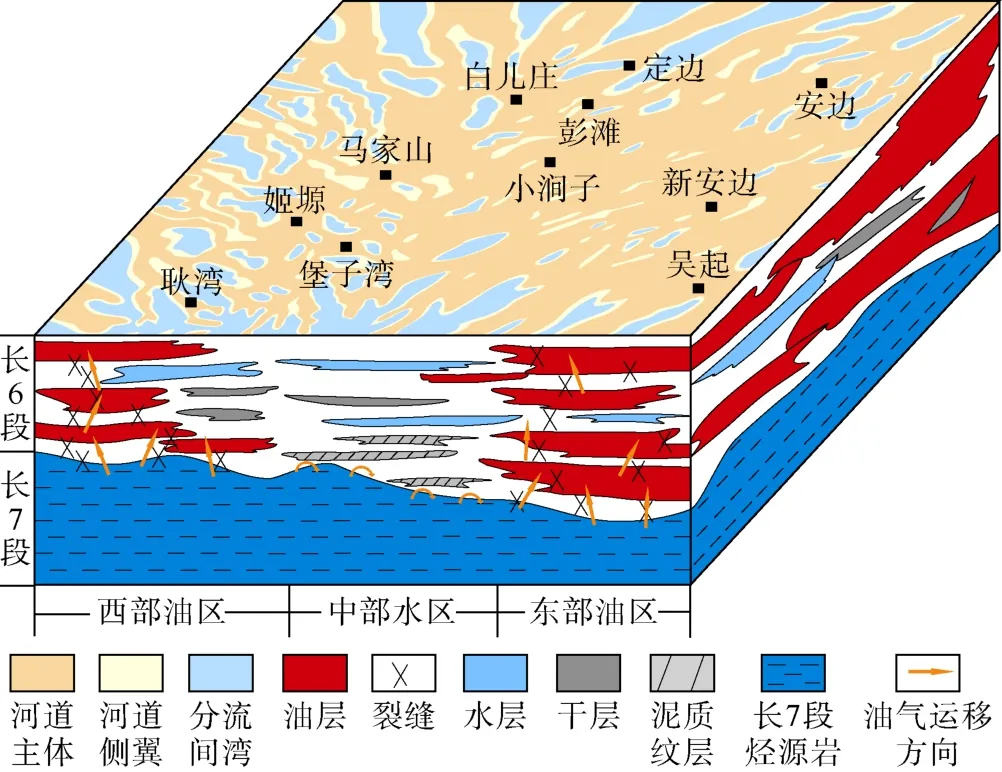

研究区长 6段发育双物源沉积体系,砂体发育,且紧邻长 7段优质烃源岩,油源充足,然而却出现东西部出油、中部出水的成藏差异现象。综合以上分析,双物源沉积体系下油气差异聚集主要受以下几点因素控制:①东西部原油地球化学特征存在微小差异,油气主要以垂向运移为主;②东、西部区块受控于东北和西北单一物源,单砂体厚度大,源储间泥质纹层少,加之裂缝发育,有利于油气垂向运移,油气富集程度高,勘探效果好;③中部区块位于双物源沉积交汇区,砂体薄而多,岩性、物性变化快,砂体横向连通性差,不利于油气侧向运移,且源储间泥质纹层发育,裂缝不发育,严重阻碍了油气垂向运移,导致该区块油气富集程度低,钻探效果差,主要以产水为主(见图15)。

图14 姬塬—吴起地区长61亚段裂缝发育与油井叠合图

图15 姬塬—吴起地区长61亚段双物源沉积体系油气运移示意图

对于陆相沉积湖盆而言,“湖退砂进”过程中,水动力逐渐变强,在烃源岩与储集层之间易形成泥质纹层发育的致密砂岩渐变段,该渐变段排替压力高,在无裂缝沟通的情况下,严重阻碍了下伏油气的垂向运移。加之陆相沉积砂体非均质性较强,因此很难形成类似国外海相地层典型的大面积-连续型油气藏。尤其是对于多物源沉积体系而言,岩性、物性变化快,平面上与垂向上储集层非均质性均较强,导致油藏分布极其复杂。

5 结论

姬塬—吴起地区东、西部长 6段储集层原油地球化学特征存在一定的差异。东部区块原油姥植比略高,规则甾烷中C29含量略高于C27,原油主要来自下伏湖盆边部烃源岩;西部区块原油姥植比略低,规则甾烷中C27含量略高于C29,原油主要来自下伏湖盆中心烃源岩,表明东部区块原油不是从西部沿斜坡大规模侧向运移的结果。

姬塬—吴起地区长6段沉积期为湖退砂进的时期,从长63亚段至长61亚段沉积期,砂体发育规模越来越大、储集层物性越来越好,导致油气富集程度自下而上逐渐变高。平面上,东西部含油区分别位于东北和西北两大物源沉积体系,单砂体厚度大,储集层物性好,连通性强,砂质纯,泥质纹层少,加之裂缝发育,有利于下伏油气垂向运移至长 6段聚集成藏,油气富集程度高。中部区块位于两大物源沉积交汇区,砂体累计厚度虽较大,但单砂体薄而多,岩性、物性变化较快,储集层非均质性强,横向连通性差,不利于油气大范围的侧向运移;同时,中部区块源储间泥质纹层发育,且排替压力高,加之裂缝不发育,严重阻碍了油气的垂向运移,油气富集程度低,导致中部区块主要以出水为主。

对于陆相复杂致密储集层而言,源储之间接触关系以及裂缝的发育程度是影响该区能否大规模成藏的关键因素。尤其是对于陆相多物源沉积体系而言,多物源的交汇导致储集层横向与纵向非均质性增强,甜点及有利区预测不仅仅只考虑优质烃源岩和优质储集层,更需要考虑源储接触关系、裂缝等运移条件对油气聚集的影响。