四川盆地及周缘地区中上寒武统洗象池群层序地层与岩相古地理演化特征

李伟,樊茹,贾鹏,卢远征,张志杰,李鑫,邓胜徽

(中国石油勘探开发研究院,北京 100083)

0 引言

四川盆地及其邻区中上寒武统洗象池群自蜀南地区威远气田获得天然气发现后,近期又在高石梯、磨溪及其以北地区有多口井获得工业气流,展示出良好天然气勘探潜力。洗象池群为一套以白云岩为主的沉积[1-3],西薄东厚[4-6],由于缺乏古生物标定,在层序划分、沉积演化等方面长期存在分歧。近期研究初步确认,洗象池群中上部地层基本对应芙蓉统,中下部地层基本对应第三统(或武陵统)中上部[6-7]。对于数百米甚至上千米厚的洗象池群,用一幅岩相古地理图来描述是远远不够的,而且在划分成几个三级层序来展示其沉积面貌方面也存在分歧。以盆地内部威寒 1井资料为基础的研究认为可以划分成4个三级层序[6-8],以盆地外围露头资料为基础的研究认为可以划分为 3个或7个三级层序[9-10]。显示由于盆地内部与盆地外围地层发育的差异导致对层序划分的认识存在差异。同时层序划分的依据不统一也会造成认识存在差异,影响细化沉积相。本文通过对芙蓉统底界标志的初步确认[6],以及同位素组成地球化学依据的寻找[6-8],结合测井旋回分析技术(INPEFA)[8,11]、探井洗象池群岩性与电性特征分析,并以海平面变化的相对频率为基础[12],初步厘定盆地内部至盆地外围的层序地层划分格架。同时,通过野外露头岩性描述、钻井岩性电性组合特征、沉积微相电性特征等研究,以三级层序为单元编制四川盆地及其邻区的岩相古地理图,揭示研究区沉积演化特征与规律。

1 层序地层特征

洗象池群层序地层的划分是一个十分困难的问题,盆地内大多数钻井剖面不仅岩性单一、古生物稀少,而且电性界限特征不明显。彭善池等[13-15]认为中上寒武统由第5阶—第10阶共6个阶的地层组成,形成时间为距今510~488 Ma。洗象池群发育在中寒武统高台组(或陡坡寺组)之上,地层发育应少于6个阶,除去高台组(或陡坡寺组),沉积应该发生在距今504~488 Ma。按照三级层序以组(段)为地层单元[16-18],需有地层不整合界面,并以描述体系域为主,其层序发育时间多为3.0~0.5 Ma[17]或5.25~1.60 Ma[19]。洗象池群内部缺少不整合界面,时间跨度较长,划分5~6个三级层序比较合适。

1.1 层序地层的划分标志

为了有效划分三级层序,综合考虑了碳同位素组成、INPEFA测井旋回、电性、岩性、不整合面等方面的划分依据与标志。

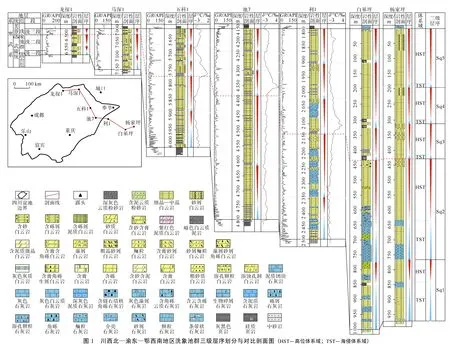

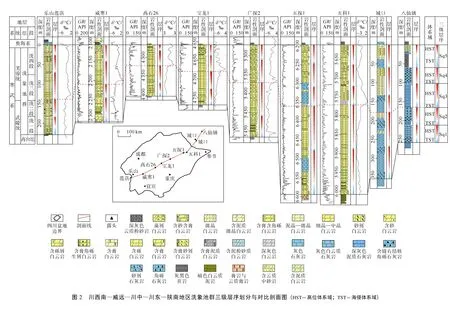

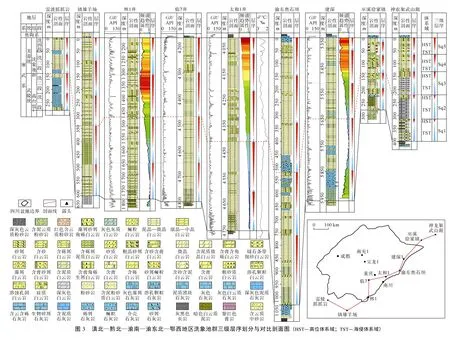

碳同位素组成标志。根据洗象池群碳氧同位素组成综合分析,确定以碳同位素组成正漂移事件的底界作为芙蓉统的底[6-7],该底界所对应的自然伽马低峰值的泥质白云岩底就是洗象池群中部最明显的层序界面,也是重要的岩性转化面,而且全区可对比追踪(见图1—图3)。

INPEFA测井旋回标志。INPEFA测井旋回分析减少了人工划分层序的不确定性因素的影响,实现层序旋回划分由定性—半定量—定量的转化[11]。根据大量探井的 INPEFA测井旋回频谱趋势属性变化分析,可以准确找到三级层序的最大海泛面与岩性转换面。太和1井洗象池群第1个最大海泛面在深度4 710 m处,第1个岩性转换面在深度4 601 m处;第2个最大海泛面在深度4 599 m处,第2个岩性转换面在深度4 410 m处;第3个最大海泛面在深度4 405 m处,第3个岩性转换面在深度4 218 m处;第4个最大海泛面在下部白云质泥岩的中上部4 217 m处,第4个岩性转换面在深度4 074 m处;第5个最大海泛面位于深度4 073 m处,第5个岩性转换面在深度4 010 m处(见图3)。这5个岩性转换面就是 5个三级层序的顶面。同时,能够看到除下部最大海泛面外,其他都在岩性转换面上部1~5 m处,显示海侵是非常短暂的。

电性标志。本文研究的电性标志主要是自然伽马曲线的变化。仅依靠电性标志很难确定地层界限,结合碳同位素组成标志与 INPEFA测井旋回标志,可在对应的位置找到自然伽马曲线的低峰,低峰的低值底部就是岩性转换面,低峰的高值中部就是最大海泛面(见图3)。另外,洗象池群底界的电性标志多以梳齿状自然伽马曲线的底为标志[6]。

岩性标志。这是洗象池群内部层序划分的最大困难之一,只能在碳同位素组成标志、INPEFA测井旋回标志与电性标志的辅助下,找准具体标志,否则只能通过邻井对比来确定三级层序的界面。洗象池群5个三级层序的岩性转换面都是由白云岩向泥质白云岩、白云质泥岩、页岩、泥岩等转换,5个最大海泛面的岩性以泥质白云岩或白云质泥岩为主,少数为页岩或泥岩。另外,洗象池群底部岩性标志多为梳齿状自然伽马段对应的泥质白云岩或白云质泥岩与白云岩薄层交互段底部的白云岩,其下多为高台组(或陡坡寺组)的自然伽马较高的较厚层泥质白云岩、白云质泥岩或含膏白云质泥岩[5-6]。

不整合标志。洗象池群的不整合只发育于其顶部,多以平行不整合与奥陶系接触[5-6,9]。

1.2 三级层序划分及其基本特征

根据上述最大海泛面与岩性转换面的特征标志,本文研究认为洗象池群发育较全、且剥蚀较少的川东—湘鄂西—黔北地区存在4~5个三级层序;而剥蚀较多的川中—威远地区存在 4个三级层序,其西侧剥蚀尖灭带多发育1~3个三级层序。

1.2.1 层序Sq1基本特征

层序 Sq1是洗象池群底部的三级层序,具有明显海侵体系域与高位体系域(见图1—图3)。该层序以白云岩与泥质白云岩交互发育为主,地层东厚西薄,多具有梳齿状自然伽马曲线特征[6]。除川中局部地区与太和 1井区外,碳同位素组成均展现自下而上逐渐变轻的变化规律。该层序基本对应于最新分层的洗一段[6-7],有洗象池群发育的地区就有分布,表明该层序发育时,广泛的海侵导致上扬子台地都淹没在海水之下。西薄东厚的地层显示出台地内部西高东低的地势特征。盆地西北部龙探1—马深1井区地层厚度为30~50 m,而东部五科1—池7—太和1井区地层厚度为150~180 m,东部焦石坝、永顺下福、大庸古丈罗依溪等地区的地层厚度甚至超过200 m。

层序Sq1下部以海侵体系域(TST)为主。四川盆地内部该层序都在海侵发生后持续海退[20]。其底部存在一层较纯的白云岩或砂屑白云岩,川中—川东地区尤为明显,威寒1井发育19 m厚的含膏白云岩与白云岩,广探2井与五探1井底部发育18 m厚的砂屑白云岩与 15 m厚的白云岩,揭示出早期局限蒸发-浅水沉积环境向后期水体加深沉积环境的演化。四川盆地外围地区的岩性组合存在差异,渝北城口为砂屑灰岩、石灰岩,巫溪为鲕粒白云岩、白云岩与白云质泥岩,陕南八仙镇为含燧石结核的角砾灰岩、石灰岩与泥灰岩,鄂西神农架武山湖为鲕粒白云岩、白云岩与页岩,鄂西南杨家坪与白果坪为砂岩、粉砂岩、白云岩、颗粒灰岩与页岩,黔北金沙岩孔为含砾含泥白云岩与泥质白云岩,黔北沿河甘溪为砂屑白云岩、白云岩与石灰岩。湘西永顺下福为白云岩与砂屑白云岩,古丈罗依溪为页岩、泥灰岩与石灰岩,与上述岩性略有不同。林1井、太和1井、建深1井等的INPEFA测井旋回分析显示,层序 Sq1海侵后的最大海泛面发育于梳齿状自然伽马泥质白云岩的上部或顶部(见图3)。

层序Sq1上部为高位体系域(HST)。四川盆地内多为白云岩与砂屑白云岩,下部偶见泥质白云岩与石灰岩。而盆地外围岩性组合变化较大,渝北城口为石灰岩与砂屑灰岩,巫溪徐家镇为砂屑、藻屑、砾屑白云岩;陕南八仙镇为泥灰岩与灰岩;鄂西神龙架武山湖为白云岩与砂屑白云岩;鄂西南白果坪为藻灰岩、白云岩、灰质白云岩,杨家坪为大套白云岩,黔北金沙岩孔为白云岩,甘溪为石灰岩与白云岩,湘西罗依溪为泥灰岩与石灰岩。

层序 Sq1海侵体系域与高位体系域均发育,在全区突出表现为对称型海侵体系域-高位体系域,揭示缓慢海侵与缓慢海退的沉积演化过程。

1.2.2 层序Sq2基本特征

层序 Sq2是洗象池群下部的三级层序,以高位体系域沉积为主(见图1—图3)。该层序的岩性主要为白云岩,地层东厚西薄,探井自然伽马曲线以低平或微齿状为特征,碳同位素组成展现出自下而上逐渐加重的变化规律[6]。该层序基本对应于最新分层的洗二段[6-8],在上扬子地台上均有发育,西薄东厚的地层显示出台地内部西高东低的地势特征。乐山—龙女寺与川西北等加里东古隆起区较薄,川西北龙探1井、川中南充1井与宝龙1井、川西南范店剖面的地层厚度在50 m左右;川东地区较厚,五探1井、五科1井、池7井、利1井、太和1井、建深1井,以及川东南的临7井、丁山1井等,地层厚达180~220 m;湘西等台地边缘厚度最大,白果坪、杨家坪厚达350 m,下福厚346 m;台地边缘外的斜坡—盆地区地层变得较薄,渝北巫溪、鄂西神龙架、陕南八仙镇等地区地层厚度多为50~60 m。

层序 Sq2主要为高位体系域,海侵体系域只在局部地区发育。该层序早期短暂发育海侵,多数地层厚度仅为10 m左右,岩石类型多样,页岩、泥质白云岩、含泥质白云岩、泥灰岩、石灰岩与白云岩等。其中部分地区海侵体系域较发育,鄂西神农架武山湖为页岩与薄层白云岩的互层沉积;渝北徐家镇为白云岩与泥质粉砂岩沉积,以中薄层白云岩为主;渝东建深 1井岩性复杂,存在泥质白云岩、白云岩、云质灰岩与泥质白云岩等;黔北习水的林 1井为泥质白云岩与白云岩互层沉积,以白云岩为主;滇北镇雄羊场为大段泥质白云岩沉积,厚达80余米;黔北金沙岩孔也有连续泥质白云岩沉积,厚43 m;湘西罗依溪为大段薄层泥灰岩,厚达 176 m;鄂西南白果坪为颗粒灰岩与藻灰岩等,厚76 m。另外,林1井与建深1井INPEFA测井旋回分析显示,层序 Sq2海侵后的最大海泛面发育于中下部低峰自然伽马对应的泥质白云岩;太和 1井INPEFA测井旋回分析显示,层序Sq2最大海泛面发育于底部自然伽马低峰对应的泥质白云岩(见图3),表明其海侵体系发育差。

层序 Sq2上部的高位体系域在四川盆地内部普遍发育,自西向东逐渐加厚。岩性主要为白云岩,伴有特殊岩性。四川凉山州雷波县抓抓岩以石灰岩为主,含薄层页岩;渝东焦石坝发育白云岩、砂屑白云岩、石灰岩、泥质白云岩、溶孔颗粒灰岩,利1井发育白云岩、砂屑白云岩、泥灰岩、石灰岩;八仙镇发育含结核与角砾灰岩,底部为泥灰岩;城口发育石灰岩、砂屑灰岩、白云岩;川中广探2井发育厚45 m的砂屑白云岩;川东座3井下部发育厚51 m的砂屑白云岩;渝南南川三汇剖面发育砂屑白云岩、泥质白云岩与白云岩,其中砂屑白云岩厚达73 m;黔北甘溪发育含膏砂屑白云岩、石灰岩、砂屑白云岩、白云岩等,其中含膏砂屑白云岩主要发育在上部;湘西下福发育的砂屑白云岩厚达178 m,发育在上部;湘西罗依溪发育厚136 m的石灰岩夹泥灰岩;黔北金沙岩孔发育具晶间溶孔的白云岩。

层序 Sq2以发育高位体系域为主,表现为非对称型海侵体系域-高位体系域,揭示短暂的快速海侵与缓慢海退的沉积演化过程。

1.2.3 层序Sq3基本特征

层序Sq3是洗象池群中部的三级层序,具有明显高位体系域特征。该层序岩性以白云岩为主,地层东厚西薄,探井自然伽马曲线以低平-微齿状与低峰交互发育为特征[6]。碳同位素组成展现出自下而上逐渐变轻的变化规律。该层序基本对应于最新分层的洗三段[6-8]。在川西北—川中地区的剥蚀区略有加大,加里东古隆起区较薄,发育不全,川西北龙探1井与马深1井残余地层厚度为28 m与23 m,川中南充1井残余地层厚度为48 m;川西南、川中与川东大部地层厚度为50~75 m;川东南、渝东、湘西等地的地层厚度为150~200 m;渝北城口与鄂西地区地层厚度为70~80 m。表明这一时期仍在台地内存在一定坡度,西高东低的古地貌继承性发育。

层序 Sq3继续以高位体系域为主,海侵体系域仍较局限。该层序下部多数海侵体系域发育十分局限,泥质白云岩厚度多在10 m以下,显示其发育时间很短。林1、太和1、建深1等井的INPEFA测井旋回分析显示其海侵体系域发育十分局限,最大海泛面对应于底部的泥质白云岩(见图3)。也有海侵体系域发育十分明显的地区,显示出水体加深的特征,渝东焦石坝自下而上发育溶孔颗粒灰岩、鲕粒灰岩与藻灰岩,累计厚度48 m;鄂西神农架武山湖自下而上发育中层白云岩与砂屑白云岩、薄层白云岩与薄层砂屑白云岩互层的沉积序列,厚达70 m;渝北巫溪徐家镇自下而上发育白云岩与含泥粉沙质白云岩。

层序 Sq3上部的高位体系域多发育中厚层白云岩夹薄层泥质白云岩。局部存在特殊性,川东太和1井与黔北林1井发育泥质白云岩、白云岩与砂屑白云岩互层,蜀南临7井与川东建深1井发育含泥白云岩与白云岩互层,渝北徐家镇发育砂屑白云岩、藻屑白云岩与颗粒白云岩,鄂西武山湖发育薄层砂屑白云岩与鲕粒白云岩,湘西罗依溪发育石灰岩与泥灰岩,五科1井、永顺下福剖面与南川三汇剖面分别发育厚度为30 m、150 m与50 m的砂屑白云岩,黔北甘溪发育75 m厚的含膏白云岩与含膏砂屑白云岩,川东北利1井发育砂屑白云岩、白云岩、石灰岩与泥灰岩,黔北金沙岩孔发育具晶间溶孔的白云岩。

层序 Sq3以发育高位体系域为主,海侵体系域局部发育在盆地外围的东北部与渝东等区域,为非对称型海侵体系域-高位体系域,揭示短暂的快速海侵与缓慢海退的沉积演化过程。

1.2.4 层序Sq4基本特征

层序Sq4是洗象池群中上部的三级层序,仍具有明显的高位体系域特征。该层序主要发育白云岩夹薄层泥质白云岩,地层西薄东厚,探井自然伽马曲线以低平-微齿状与低峰均有发育为特征[6]。碳同位素组成值为-3‰~0,自下而上呈逐渐变轻或微齿状的变化规律。该层序基本对应于最新分层的洗四段下部[7-8]。在川西地区的剥蚀明显加大,加里东古隆起斜坡区较薄。川西北龙探1井、马深1井与川中南充1井的洗象池群均被剥蚀,高石26井、宝龙1井与川西南乐山范店仅残余厚度15~30 m,川南、川中与川东大部厚度为50~70 m;川东南、渝东、湘西等地区厚度为150~200 m;城口与鄂西受斜坡沉积环境控制,地层发育较薄,厚度为70~80 m。因此,这一时期的沉积仍然在上扬子地区台地内存在一定的坡度,西高东低的古地貌仍继承性发育。

层序 Sq4的高位体系域十分发育,海侵体系域发育仍然局限。层序 Sq4在多数地区海侵体系域发育局限,泥质白云岩厚度为5~10 m,个别区域甚至不发育,局部地区发育硅质页岩与石灰岩。海侵体系域主要发育在川东南、滇北、鄂西等地区。蜀南临7井与黔北林1井发育砂屑白云岩、白云岩、泥质白云岩的组合,滇北雷坡抓抓岩发育18 m厚的石灰岩,鄂西南白果坪发育两层厚10 m的硅质页岩,鄂西武山湖发育砂屑白云岩与白云岩沉积。中林1井INPEFA测井旋回分析显示其海侵后的最大海泛面发育在中上部,即自然伽马低峰间隔发育段最上部的低峰处(见图3)。

层序 Sq4中上部高位体系域为中厚层白云岩、砂屑白云岩夹薄层泥质白云岩。岩性比较特殊的主要是湘西罗依溪的泥灰岩与石灰岩厚达 200余米,黔北甘溪砂屑白云岩与含膏砂屑白云厚达133 m,重庆三汇与川东座3井砂屑白云岩厚50 m,黔北金沙岩孔发育厚35 m具晶间溶孔的白云岩。另外,太和 1、建深 1等井INPEFA测井旋回分析显示该层序最大海泛面位于其底部(见图3),表明层序Sq4几乎都是高位体系域沉积。

这一时期残余地层的分布明显在川西大面积缺失,高位体系域更加发育。

1.2.5 层序Sq5基本特征

层序 Sq5是洗象池群顶部的三级层序,继续以高位体系域为特征。该层序主要发育白云岩、砂屑白云岩,夹薄层泥质白云岩,局部地区顶部发育石灰岩,地层西薄东厚,探井自然伽马曲线以微齿状与低峰发育为特征[6]。碳同位素组成值为-3.0‰~0.5‰,自下而上呈逐渐变重又变轻的特征。该层序基本对应于最新分层的洗四段上部[7-8]。受寒武系沉积后加里东古隆起长期剥蚀的影响,该层序在盆地内的川中、川西、及川东局部遭受大面积剥蚀。川西北龙探 1井、马深 1井,川中广探2井、宝龙1井、高石26井、南充1井,川南威寒1井、临7井与黔北林1井均缺失这一地层;川东太和1井、川南窝深1井、川东北五科1井残留地层厚度20~70 m;盆地东部及盆缘地层厚度为50~150 m;盆地东南部湘鄂西—黔北地区地层厚度为80~220 m;盆地东北部鄂西—渝北地区地层厚度为20~70 m。虽然受到剥蚀的影响,但仍显示出西高东低的继承性古地貌特征。

层序Sq5仍以高位体系域发育为主,海侵体系域发育局限。层序Sq5下部海侵体系域发育局限或不发育,泥质白云岩厚度多在10 m以下,局部地区发育硅质页岩、石灰岩、泥灰岩等。海侵体系域主要发育在黔北、湘鄂西、陕南等地。黔北沿河甘溪发育40 m厚的石灰岩、金沙岩孔发育10 m厚的灰质泥岩,鄂西南白果坪发育两层厚8 m的硅质页岩,湘西罗依溪发育10 m厚的薄层泥质条带石灰岩,陕南平利县八仙镇发育41 m厚的泥岩。

层序 Sq5上部高位体系域为中厚层白云岩、砂屑白云岩,部分地区夹薄层泥质白云岩。其中湘西古丈罗依溪剖面中下部发育泥灰岩、石灰岩与页岩交互沉积,厚达80余米;湘西下福发育厚达100 m的砂屑白云岩;黔北甘溪发育砂屑白云岩、白云岩、石灰岩,厚达150余米;金沙岩孔发育厚35 m具晶间溶孔的白云岩;川南局部地区顶部发育厚15~18 m的石灰岩。

洗象池群沉积末期层序 Sq5的地层在川西—川中以及川东局部地区大面积缺失,仍以高位体系域发育为特征,海侵体系域局限发育。

综上所述,四川盆地及其邻区中上寒武统洗象池群划分为Sq1—Sq5共5个三级层序,其中层序Sq1、Sq2、Sq3在残余地层发育区基本都存在,层序Sq4与Sq5缺失区逐渐向川东地区扩大。层序 Sq1在全区突出表现为对称型海侵域-高位域,揭示缓慢海侵与缓慢海退的沉积演化过程;台内的三级层序Sq2—Sq5均表现为非对称型海侵体系域-高位体系域,揭示快速海侵与缓慢海退的沉积演化过程。四川盆地内每个三级层序都存在西薄东厚的基本特征,显示洗象池群沉积期台内古地貌为缓坡特征。

2 沉积与岩相古地理特征

四川盆地中上寒武统洗象池群因岩性单一,长期以来只能对整套地层概括性地开展沉积与岩相古地理研究,导致难以呈现纵横向的沉积相变化;尤其是盆地东部及邻区发育数百米至上千米厚的地层,以群为单元的沉积与岩相古地理研究,则很难描述其基本特征与变化规律,更无法满足勘探生产的需要。前人研究认为洗象池群为一套海退沉积层序,以台地相沉积为主[20-26],可与北美地台类比[27]。由于上扬子地区在这一时期海侵规模小、时间短,因此海侵体系域多数发育很差,是以海退背景下的高位体系域为主[5,19-24]。本文经过层序地层研究与细分,为各段或各三级层序开展沉积与岩相古地理研究提供了基础,通过各三级层序的高位体系域为主的特征揭示,理清其碳酸盐台地[28-29]的发育特征、台内滩与台缘滩的沉积演化规律。

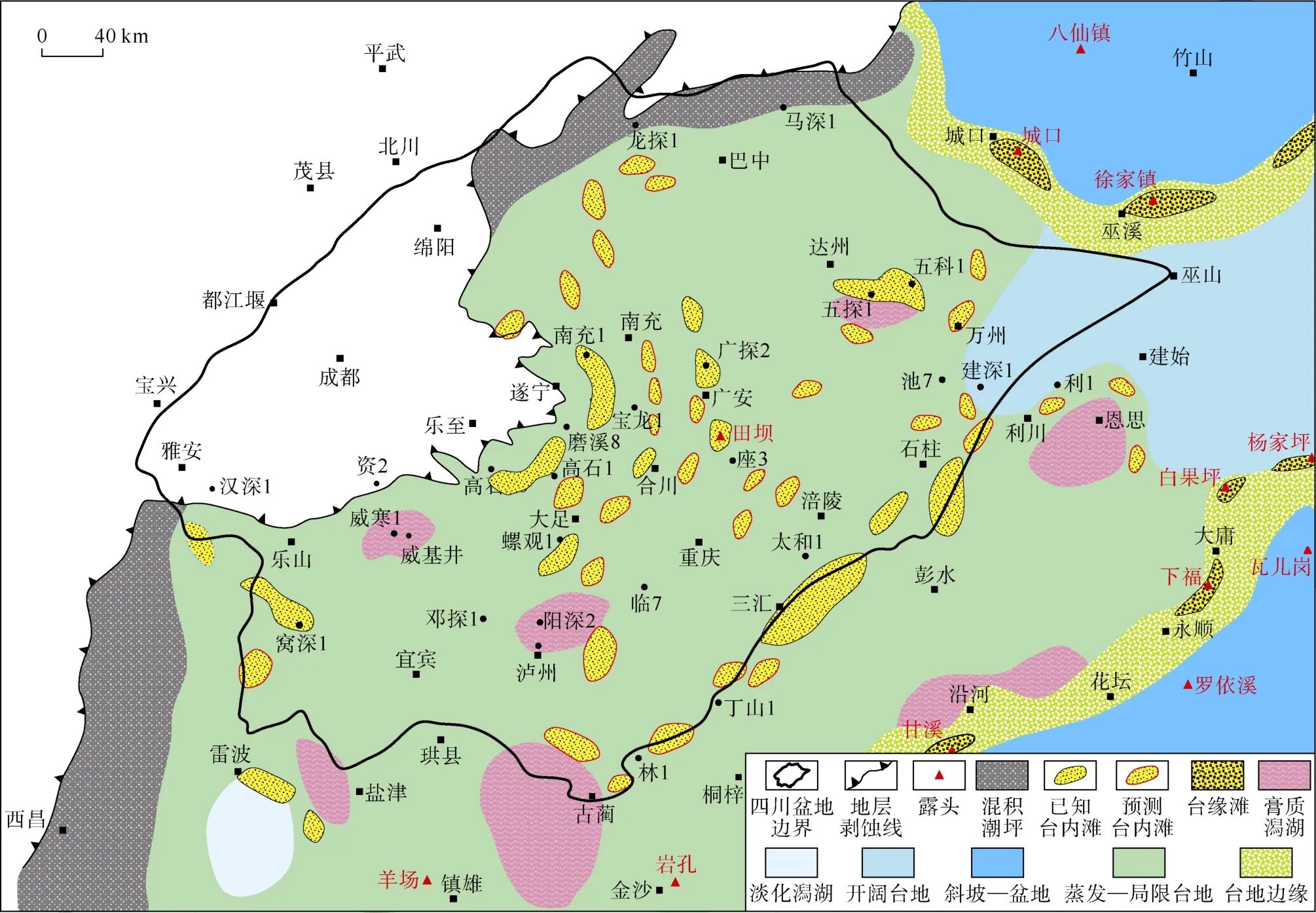

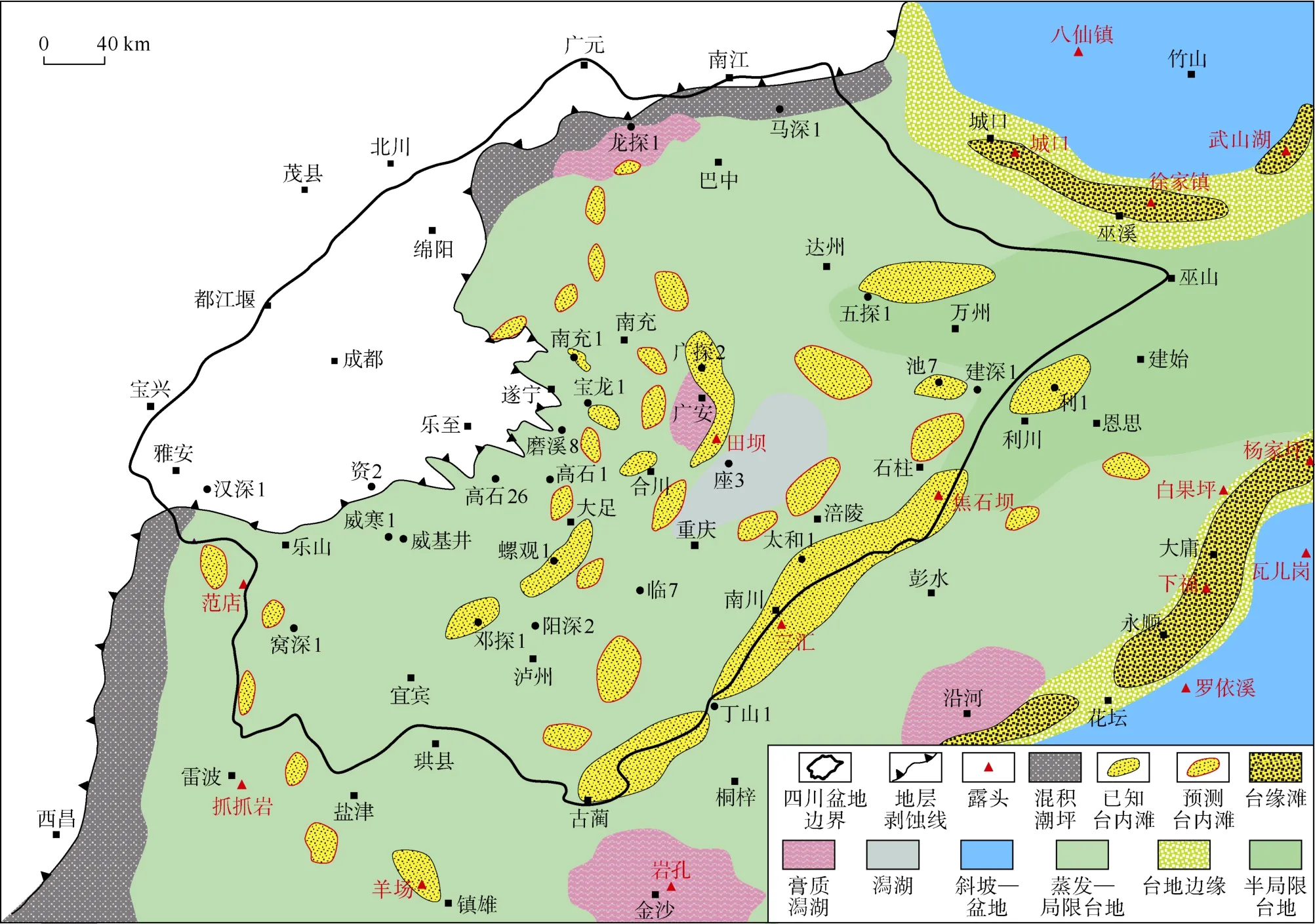

2.1 层序Sq1沉积与岩相古地理特征

四川盆地及其邻区洗象池群层序 Sq1发育混积潮坪、蒸发—局限台地、开阔台地、台地边缘、斜坡与盆地等沉积相(见图4)。台内是缓坡型蒸发—局限台地上发育小型台内颗粒滩、膏质潟湖沉积为特征,台缘是以发育小型颗粒滩为主。该层序除冕宁—雅安—乐山—遂宁—绵阳—广元一线以西以北地区被剥蚀外,四川盆地及其邻区均有发育。

层序 Sq1混积潮坪沉积相主要发育于川西北与川西南地区。川西北龙探1井与马深1井都发育碳酸盐岩与碎屑岩交互沉积,龙探 1井为白云岩与含白云质泥岩,马深1井为白云岩、泥质白云岩与含白云质泥岩;川西南会理清水河露头发育灰色白云岩、砂质白云岩夹紫红色泥岩,峨眉发育灰色白云岩、泥质白云岩、夹砂泥岩薄层或条带[30-31];川西南范店露头剖面底部发育白云岩夹白云质砂岩及泥质粉砂岩条带[32],窝深 1井底部以白云岩与含膏白云岩为主夹粉砂岩与粉砂质泥岩,厚度为42 m,显示出近岸混积潮坪沉积的特征。

层序 Sq1蒸发—局限台地沉积相发育于四川盆地大部、渝东、黔北、滇北等地区,广泛发育白云岩,局限发育薄层砂屑白云岩、含膏白云岩。广安、南充、高石梯、螺观山、合川等地海侵体系域早期为砂屑滩沉积,发育厚度为2~10 m的砂屑白云岩,三汇厚度可达68 m。因寒武纪中后期存在蒸发环境[5,32-33],层序Sq1的膏质潟湖纵向上主要发育在底部,但规模小、厚度仅为1~2 m,以含膏白云岩为主。蜀南威远、阳高寺,川东五百梯,鄂西恩施等地区发育小规模的膏质潟湖沉积,只在长宁—古蔺及其以南地区发育较大面积的蒸发环境[34](见图4)。另外,雷波抓抓岩露头为石灰岩沉积,只在底部发育砂屑白云岩,为以淡化潟湖为主的沉积。

图4 四川盆地及其邻区洗象池群层序Sq1(洗一段)沉积与岩相古地理特征

层序 Sq1台地边缘沉积相主要发育于两个区带,一个区带位于黔东北甘溪、湘西花坛—永顺—大庸、鄂西南五峰白果坪—杨家坪等地,另一个区带位于渝北城口—巫溪—鄂西武山湖一带。这两个区带主要发育砂屑滩、砾屑滩、鲕滩、藻屑滩等微相与滩间海微相。台缘滩较薄,厚度为5~15 m,个别厚度可达30 m,广泛发育砂屑灰岩、砂屑白云岩、鲕粒灰岩与鲕粒白云岩,局部发育藻屑砂屑白云岩。台地边缘也发育半深水沉积物,武山湖发育 3层单层厚度为 6~10 m的黑色页岩,鄂西南白果坪发育 1层厚 18 m的黑色页岩。

层序 Sq1开阔台地相沉积主要发育于渝东—鄂西南一带。渝东利 1井发育开阔浅海沉积的石灰岩与泥灰岩,砂屑滩沉积微相的砂屑白云岩,以及滩间海白云岩与泥质白云岩,显示出局限台地与开阔台地交互发育的特征。建深 1井发育薄层泥质白云岩与中厚层白云质灰岩交互沉积,以及白云质灰岩与灰质泥岩沉积,展现出以开阔台地为主的沉积特征。鄂西南白果坪露头为砾屑灰岩、含砂砾屑灰岩、藻屑灰岩与白云岩的交互沉积,展现出台地边缘与开阔台地交织在一起的特点。开阔台地内也有薄层砂屑滩发育,渝东利 1井发育两层厚度分别为 5 m和 8 m的砂屑白云岩,建深1井发育两层厚度分别为4 m和6 m的砂屑灰岩。

层序 Sq1斜坡—盆地相主要发育于黔东北—湘鄂西、陕南—鄂西等地区。湘西罗依溪露头主要发育薄层泥灰岩与黑色页岩,显示出较深水斜坡与深水盆地的沉积特征;陕南八仙镇露头剖面发育砾屑灰岩、薄层石灰岩与泥灰岩沉积,显示出斜坡较深水碳酸盐岩沉积与碳酸盐岩碎屑流沉积的基本特征。

总之,层序 Sq1相序发育较全,台内蒸发—局限台地广泛发育,开阔台地较发育,高能滩发育较差。台内颗粒滩与膏质潟湖发育在海侵沉积体系域的早期,多呈分散状发育特征,台缘滩规模也很小。

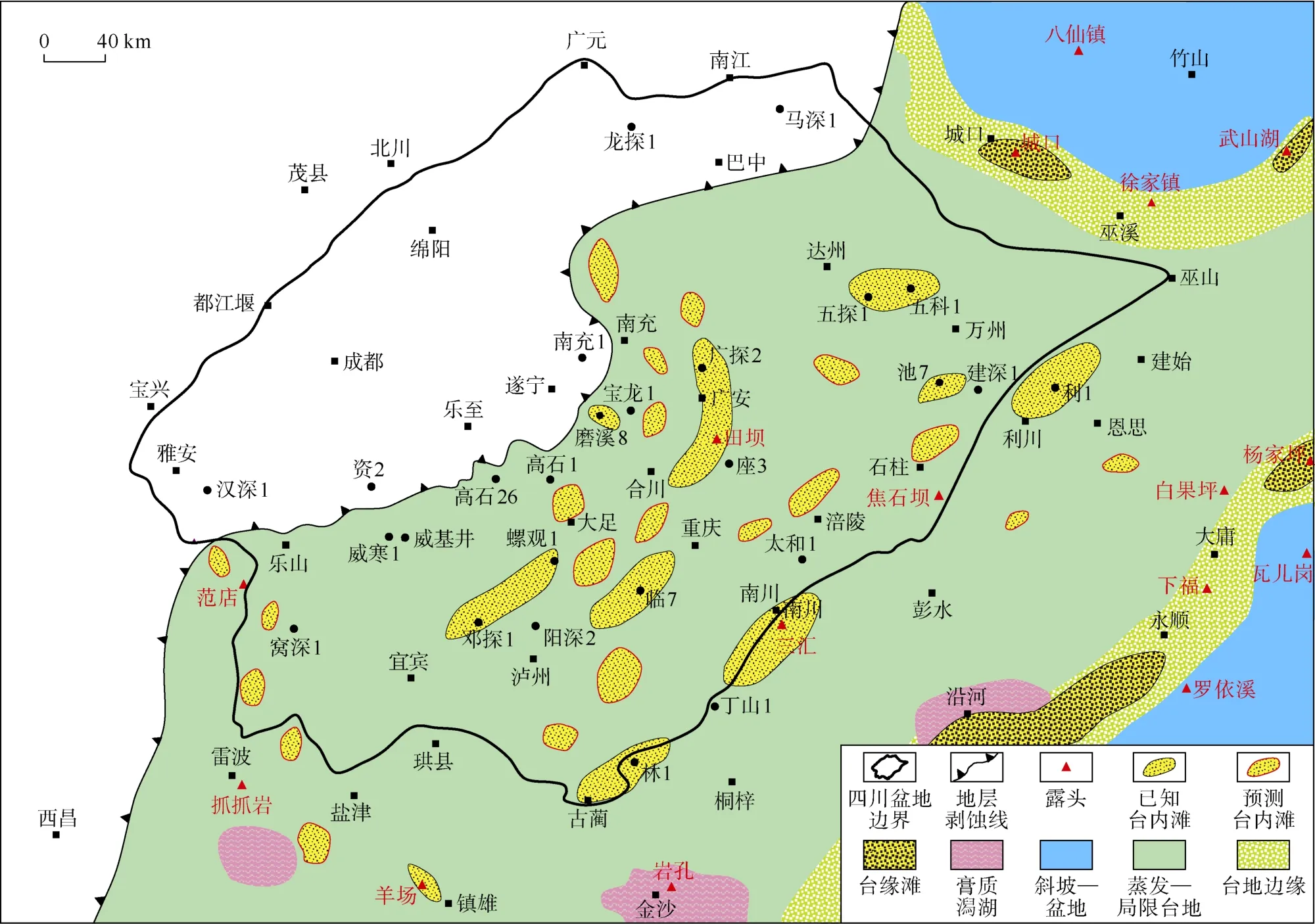

2.2 层序Sq2沉积与岩相古地理特征

洗象池群层序 Sq2的台内是以缓坡型蒸发—局限台地上发育小型—大型台内颗粒滩与膏质潟湖为特征,混积潮坪、台地边缘、斜坡与盆地等沉积亚相继承性发育,先前的开阔台地转化为半局限台地,台缘滩明显增大,遭受剥蚀的区域与层序Sq1相似(见图5)。

图5 四川盆地及其邻区洗象池群层序Sq2(洗二段)沉积与岩相古地理特征

层序Sq2混积潮坪沉积相发育在川西北与川西南,面积略有缩小。川西北龙探 1井为碳酸盐岩与碎屑岩交互沉积下的白云岩与含白云质泥岩。马深 1井所在地区转化为局限台地相沉积,为白云岩、砂屑白云岩、泥质白云岩与白云质泥岩,砂屑白云岩厚达40 m。会理—峨眉一带混积潮坪相继承性发育。

层序 Sq2蒸发—局限台地沉积相发育区与层序Sq1相近,但台内高能颗粒滩沉积发生变化。在高石梯与磨溪及其邻区仍然以薄层砂屑滩沉积为主,而川中广安—华蓥山田坝、川西南乐山范店—大窝顶、川西北马深 1井区出现了较大规模的颗粒滩沉积。广探 2井砂屑白云岩厚45 m,范店露头—窝深1井砂屑白云岩厚16~25 m。盆地东部边界以较大—大型台内滩为特征,林1井砂屑白云岩厚26 m,重庆三汇露头砂屑白云岩厚72 m,焦石坝露头砂屑白云岩厚75 m、溶孔颗粒灰岩厚20 m,利1井砂屑白云岩厚45 m。台内膏质潟湖发育在盆地南部与黔北地区,单个规模大于层序Sq1。金沙岩孔露头晶间溶孔白云岩厚80 m,并含有石盐假晶与大量溶蚀晶孔,为蒸发相的白云岩[35];黔东北甘溪剖面含膏砂屑白云岩厚40 m。此时台内滩展现出由古隆起向外围逐渐增大、向东迁移,膏质潟湖在东南部较发育的特征。另外,川西南雷波抓抓岩露头显示水体略有加深,先期的砂屑滩消失,并出现薄层黑色页岩沉积,显示出淡化潟湖为主的环境。

层序 Sq2半局限台地相沉积发育于渝东—鄂西南地区。渝东—鄂西南在层序 Sq1时的开阔台地略有变化,一是建深 1井附近转化为局限台地,二是焦石坝展现半局限台地的特征,利 1井与焦石坝发育较大规模的颗粒滩沉积。

层序Sq2台地边缘沉积相仍继承性发育于黔东北—湘鄂西一带与渝北—鄂西一带,但台缘滩的发育规模明显增大。下福露头砂屑白云岩厚175 m,鄂西南白果坪露头颗粒灰岩厚88 m、藻屑灰岩厚40 m、颗粒白云岩厚15 m。此时渝北—鄂西台缘带变化不大,一是巫溪露头泥云质粉砂岩与颗粒滩叠置发育,二是武山湖露头自下而上为薄层白云岩夹薄层页岩向砂屑白云岩转化,展现出斜坡向台地边缘转化的特点。这显示出东南部台缘带此时快速建造,渝北—鄂西台缘带由斜坡向台地边缘转化的演变。

层序 Sq2斜坡—盆地相仍发育于黔东—湘鄂西、陕南—鄂西两地。湘西罗依溪以斜坡环境下的泥灰岩沉积为主,夹台地边缘灰岩与角砾灰岩沉积。陕南八仙镇为斜坡相的泥灰岩与含燧石砾屑灰岩沉积,并发现具有滑塌构造的碳酸盐岩重力流沉积[36],鄂西武山湖露头为斜坡相薄层白云岩夹盆地相薄层黑色页岩沉积。

层序 Sq2在台内以高位体系域的缓坡型碳酸盐岩局限台地沉积为主,其高能颗粒滩也主要发育于高位体系域,台内颗粒滩规模西小东大,渝东—鄂西南转化为半局限台地,黔东北—湘鄂西台缘滩规模大增,渝北—鄂西台缘滩也很明显,膏质潟湖主要发育于盆地东南部及其外围,规模也大于先期沉积。

2.3 层序Sq3沉积与岩相古地理特征

洗象池群层序 Sq3台内仍是以缓坡型蒸发—局限台地上发育小型—大型台内颗粒滩与膏质潟湖为特征,混积潮坪、半局限台地、台地边缘、斜坡至盆地等沉积亚相仍继承性发育,开阔台地消失,大型台缘滩发育(见图6)。该层序剥蚀区逐渐向东拓展,主要变化如下:①川西北龙探1井与马深1井由台地相转化为混积潮坪相,并且在龙探 1井发现含膏白云岩沉积,显示出混积-蒸发潮坪的特征;②华蓥山—川东局部地区存在含膏白云岩与较厚的泥云岩沉积,证明华蓥山田坝以东存在较大规模的砂屑滩,使相距约20 km的座 3井发育潟湖沉积微相下的厚层泥质白云岩,同时由于田坝东侧砂屑滩的阻隔,在其西侧发育了蒸发环境下的膏质潟湖沉积;③五百梯构造区发育较大规模的砂屑滩,但海水加深,五百梯西南侧由局限台地转化为半局限台地,发育一定厚度的石灰岩;④渝东北台缘滩在巫溪明显加厚,厚达45 m;⑤陕南八仙镇斜坡以泥灰岩为沉积特征,不发育碳酸盐岩碎屑流沉积。

图6 四川盆地及其邻区洗象池群层序Sq3(洗三段)沉积与岩相古地理特征

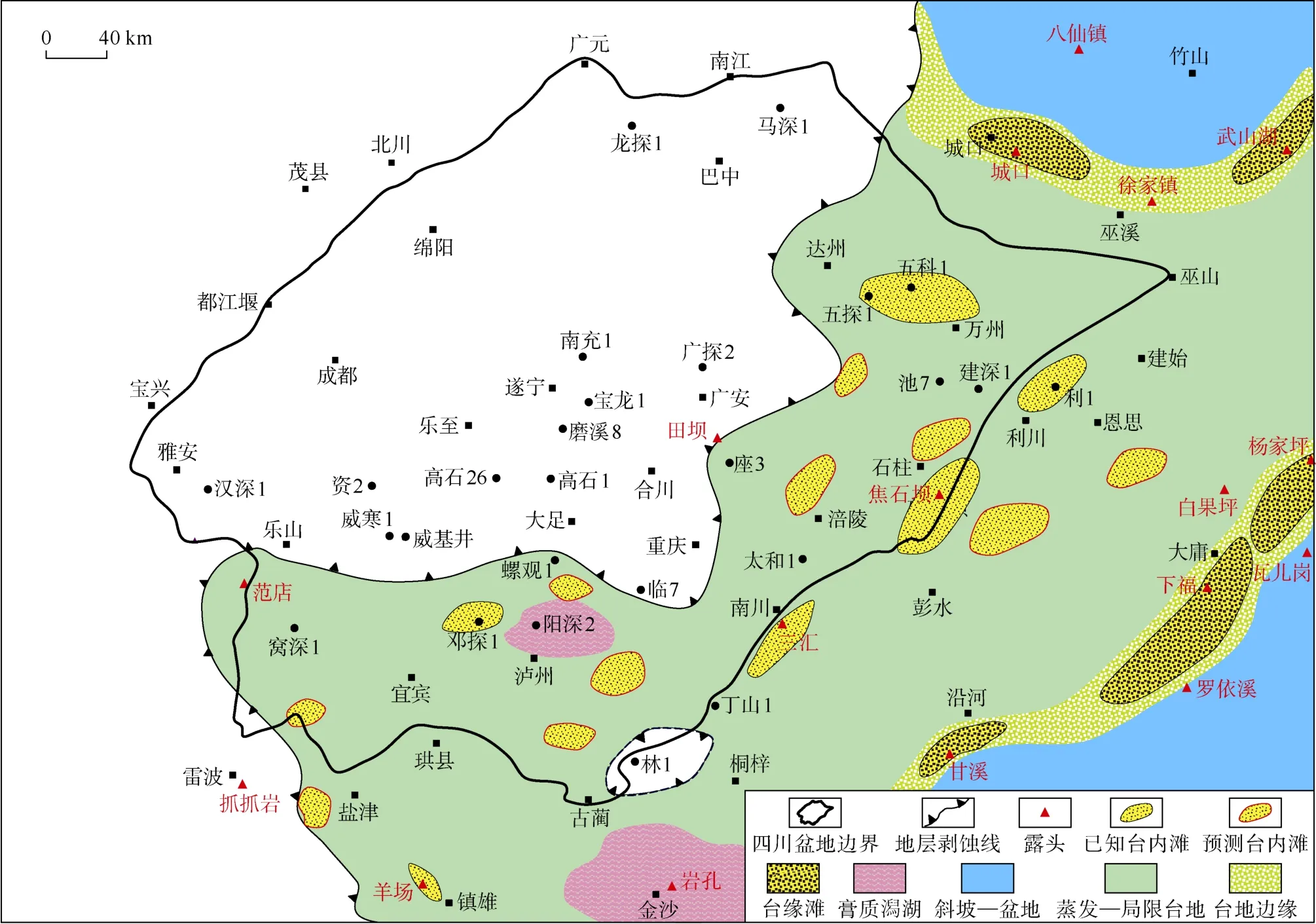

2.4 层序Sq4沉积与岩相古地理特征

洗象池群层序 Sq4的台内还是以缓坡型蒸发—局限台地为主(见图7),台内滩、台缘滩发育相对较差。该层序遭受剥蚀区明显向东拓展,混积潮坪沉积基本被彻底剥蚀完,其他岩相多继承性发育。该层序与下伏层序相比主要变化如下:①台内以发育中小型颗粒滩为主,砂屑白云岩厚度多为5~15 m,个别达30~60 m,如广探2井砂屑白云岩厚30 m,重庆三汇露头砂屑白云岩厚60 m;②台缘滩发育普遍较差,厚10~20 m,仅甘溪发育厚达130 m的砂屑白云岩与含膏砂屑白云岩;③半局限台地全面退出渝东地区,五探 1井、焦石坝、利川以东地区由原来的半局限台地转化为局限台地;④渝东北巫溪徐家镇由典型的台地边缘砂屑滩转化为向斜坡发展的具有滑塌构造[36]的台地边缘白云岩沉积;⑤陕南八仙镇斜坡环境又出现含燧石结核砾屑灰岩沉积,展现出碳酸盐岩碎屑流沉积特征;⑥鄂西南白果坪发育薄层黑色硅质页岩,杨家坪发育角砾白云岩,显示出台地边缘向斜坡—盆地演化的迹象。

图7 四川盆地及其邻区洗象池群层序Sq4(洗四段下亚段)沉积与岩相古地理特征

2.5 层序Sq5沉积与岩相古地理特征

洗象池群层序 Sq5台内是以水体略有加深的缓坡型蒸发—局限台地为主的发育期(见图8),台内滩、台缘滩发育略好于层序Sq4,并有较大变化。其遭受剥蚀而缺失的区域大面积向东拓展,四川盆地内中西部大部分沉积被剥蚀,滇西北—川西南也大部分被剥蚀,东部残留沉积仍显示继承性发育特征。该层序与下伏层序相比变化如下:①蒸发—局限台地沉积残留区主要分布于川东—渝东—湘鄂西—黔北—滇东北一带,台内滩以中小型为主,发育于川东—渝东—渝东南地区,砂屑白云岩厚度多为10~25 m,个别较厚,如焦石坝露头岩溶颗粒白云岩与鲕粒灰岩厚50 m。②台缘滩发育仍较差,厚10~20 m,仅在黔东北—湘西地区相对较厚,但也有较大变化。黔北甘溪砂屑白云岩厚30 m,并夹生屑灰岩与大段石灰岩,显示水体略有加深;黔东北下福砂屑白云岩厚达100 m,该区台缘滩由不发育转化为发育;神农架武山湖露头显示出较明显的台缘滩沉积特征,砂屑白云岩厚36 m。③半局限台地全面退出,四川盆地及其邻区大部转化为局限台地。④陕南八仙镇斜坡环境水体明显加深,发育半深水环境的深灰色泥灰岩与黑色泥岩。⑤台内膏质潟湖发育变化较大,一是金沙岩孔规模加大,溶蚀晶孔白云岩厚52 m,明显厚于层序Sq4;二是甘溪露头区转化为台地边缘外侧沉积,由原来的膏质潟湖转化为滩间海与浅海沉积。这与前人认为的黔北中上寒武统娄山关群中上部以局限台地滩间海、泥云质泻湖与蒸发坪沉积为主的认识基本相似[31]。

综上所述,四川盆地及其邻区洗象池群 5个三级层序的发育与沉积演化显示出如下主要特征:①台内缓坡型蒸发—局限台地的基本面貌持续发育,西高东低的沉积环境与台内微古地貌控制着沉积微相的持续发育;②层序Sq2和Sq3是台内滩与台缘滩最发育且继承性较好的时期,其中台内浅滩受川中古隆起、川东盆地边缘微古地貌高、以及海平面的控制,并向东迁移;③层序Sq4和Sq5是台内滩与台缘滩较发育且发生变化的时期;④台内膏质潟湖的发育经历了逐渐加强到逐渐萎缩的发展过程;⑤渝北—鄂西南地区早期的开阔台地逐渐转化成了半局限台地,展现出海水逐渐变浅的变化;⑥黔东北—湘鄂西台缘带相对稳定,且发育规模较大,而渝北—鄂西台缘带发育具有迁移性,规模较小,与前者存在较大差异。

图8 四川盆地及其邻区洗象池群层序Sq5(洗四段上亚段)沉积与岩相古地理特征

3 结论

根据同位素组成、岩性、电性等资料,可以将四川盆地及其邻区洗象池群划分为 5个三级层序。其中Sq1、Sq2、Sq3等三级层序除雅安—乐至—绵阳—广元一线及其以西地区遭受剥蚀外,其他地区均有发育;层序Sq4与Sq5两个三级层序剥蚀区逐渐向川西北与川东扩大。因此,寒武纪末期的古隆起应该称之为滇—川大型古隆起,而非乐山—龙女寺古隆起。

洗象池群整体以高位体系域为主,各三级层序略有差异。层序 Sq1在全区突出表现为对称型海侵体系域-高位体系域的特征,揭示缓慢海侵与缓慢海退的沉积演化过程;台内其余三级层序均表现为非对称型海侵体系域-高位体系域的特征,揭示台内短暂快速海侵与缓慢海退的沉积演化过程。

洗象池群台内持续以缓坡型蒸发—局限台地的基本面貌为主发育。各相带在乐山—龙女寺同沉积古隆起所控制的北东倾、东倾、南东倾缓坡上,以及微古地貌、海平面变化的基础上发育与演化。由此导致台内各层序的残余厚度、相带展布以及迁移规律呈现为碳酸盐缓坡特征,这是区别于国内外经典镶边台地、经典碳酸盐缓坡的最显著特征。

洗象池群层序Sq2和Sq3台内滩与台缘滩最发育,继承性较好。台内浅滩不仅围绕古隆起外围与盆地东部边缘微古地貌高发育,而且向东迁移,这是相控储集层最发育的层序;层序Sq4和Sq5的台内滩与台缘滩较发育,是相控储集层较发育的层序。

洗象池群存在两个台缘滩发育带。其中黔东北—湘鄂西台缘带相对稳定且规模较大;渝北—鄂西台缘带发育具有迁移性,规模较小,显示自古隆起向东北与向东南的碳酸盐台地可能存在差异。