伴生矿辐射安全监管现状及建议

张海洋,赵帅维

(1.核工业北京地质研究院环境工程研究所,北京 100029;2.中国辐射防护研究院,山西 太原 030006)

我国是世界上矿产资源比较丰富的国家之一,矿产资源总量居世界前列。矿产资源的开发利用涉及多个工业行业,辐射水平差异很大。虽然《放射性污染防治法》已为伴生矿开发利用中放射性污染防治的监管奠定了法律基础,但是在辐射安全管理实践中,仍然存在审管范围不明、可操作性差、资源紧张等问题。本文针对伴生矿辐射安全监管的意义和特点,结合监管现状,指出了当前伴生矿辐射安全监管中存在的问题,并提出了三点建议和对策,以期为伴生矿开发利用过程中的放射性污染防治和辐射安全监管提供参考。

1 伴生矿辐射安全监管意义

伴生放射性矿涉及稀土、铌/钽、锆石和氧化锆、锡、铅/锌矿、铜、镍、铁、钒、磷酸盐、煤、铝、钼、金、锗/钛共15类矿物资源行业。放射性污染贯穿伴生矿开发利用的全生命周期。在勘探、开采、冶炼和加工期间,工作人员与伴生矿原料(原矿、精矿)和含放射性的固体废物(尾矿、废渣)等固体污染物直接接触,可能受到内照射、外照射,研究指出在人为活动引起的辐射照射中,天然辐射照射增加是当前我国国民所受人为活动照射的最大者[1]。此外,天然放射性在伴生矿产品、副产品、中间产品和废物中不同程度浓集,进一步扩大了放射性污染的范围。20世纪80年代调查表明,我国居住在石煤渣砖建筑物内公众所受到的年集体有效剂量约为核工业产生剂量的167倍[2]。另一方面,采冶、加工、贮存和运输过程中产生的废水和废气的不合规排放以及固体废物的不当堆放和处置则直接污染周边环境。据全国第一次污染源普查伴生放射性污染源普查结果显示,我国有一千多家超过规定放射性污染水平的矿产资源开发利用企业,年开采矿产资源和产生的固体废物、排放的废水均上亿吨,致使企业周边的辐射环境质量已经受到影响并引起了社会关注[3]。可见,伴生矿开发利用辐射安全形式严峻,辐射安全监管的意义愈显重大。

2 伴生矿辐射安全监管特点

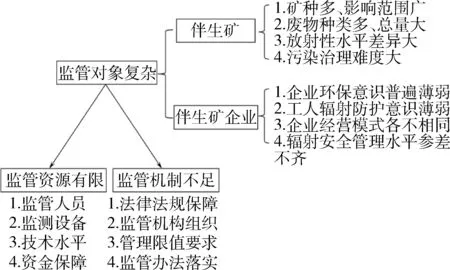

伴生矿的辐射安全监管具有监管对象复杂、监管机制不足、监管资源有限等特点,如图1所示。

图1 伴生矿辐射安全监管特点Fig.1 Characteristics of radiation safety supervisionfor radioactive associated mines

从伴生矿自身而言,其中放射性核素含量较低,比活度普遍不高,但涉及矿种多、行业广,产出废物种类多、总量大、放射性水平也存在较大差异,而且影响范围广、污染治理难度大。素有“有色金属王国”之称的云南省,伴生放射性矿产涉及的矿种包括煤、锡、磷、铜、铁、铅等,且受矿产成因、成矿时期、地质构造特征影响,不同矿区原矿放射性水平差别较大,冶炼技术和矿渣再利用形式多样[4]。

从伴生矿开发利用企业而言,辐射安全和环境问题长期以来未得到应有的重视,不同行业、企业间的环保意识和工作人员的辐射防护意识水平相差甚大,加之企业经营模式、管理效率等千差万别,对其进行监管需要明确的监督管理标准,同时应兼顾统一和差异,做到因地制宜,有的放矢。

上述监管对象的复杂性直接决定了伴生矿辐射安全监管难度大,并对监管机制提出了很高的要求。虽然我国已经颁布了很多相关的法规、条例和标准,但是实践表明尚不足以支撑伴生矿开发利用中的辐射安全监督管理[5-6]。目前国际上对伴生矿放射性的管理限值也存在较大差异,考虑到各国经济社会发展程度不一致,可供直接借鉴的经验有限,必须切实结合我国国情实际,制定针对性、适用性强的监管制度和标准。同时,相比于规模庞大的伴生矿生产活动,监管资源有限的现象也很突出。如何从完善监管机制着手,结合伴生矿开发利用特点,在顶层设计中考虑监管资源的统筹优化和效率提升,也成为亟待解决的关键问题。

3 伴生矿辐射安全监管现状

3.1 法律法规保障

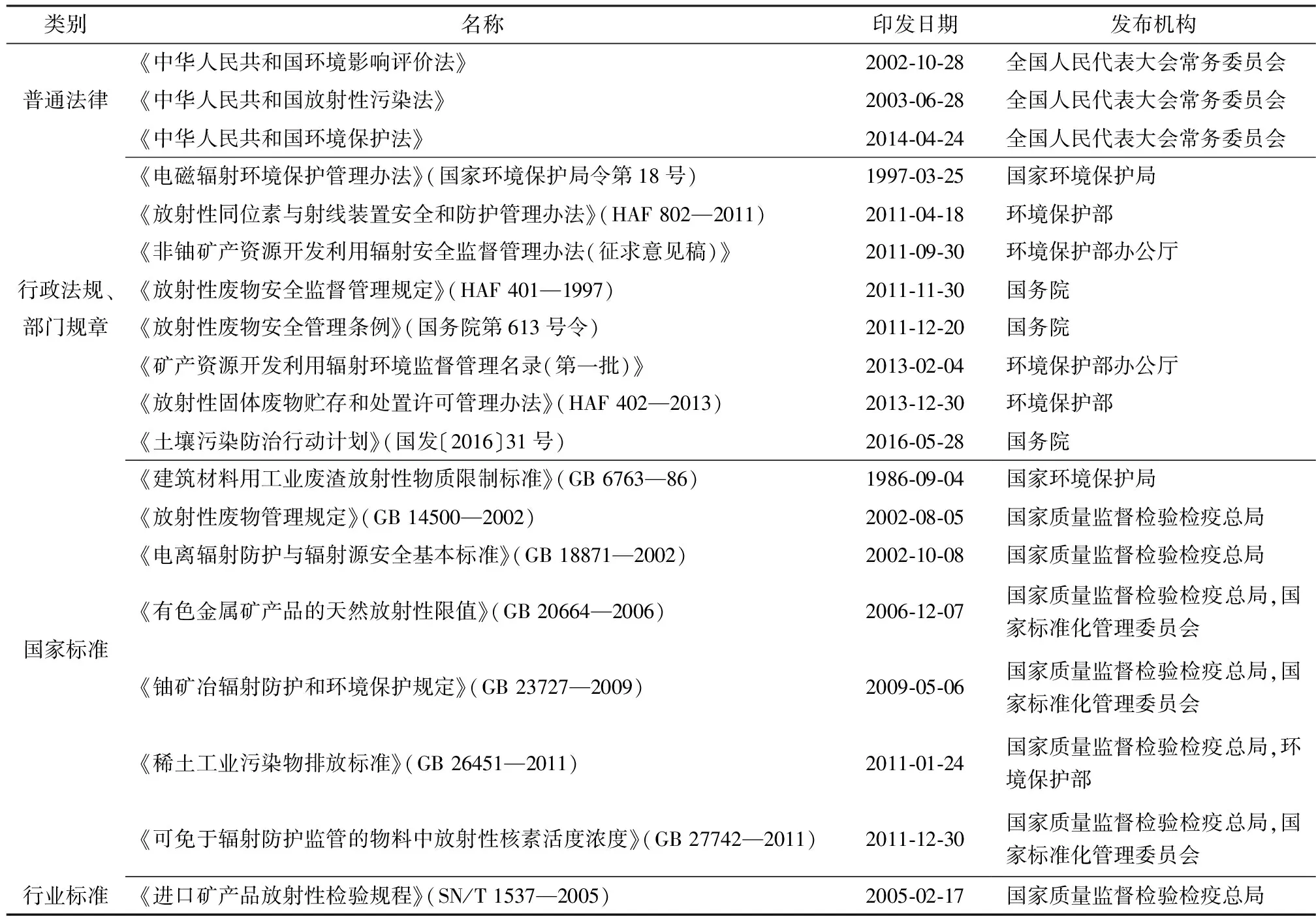

伴生矿辐射安全问题在我国由来已久,但前期主要集中于伴生矿尾矿与废渣的管理,开展了环境放射性水平调查和法规标准建设工作[7]。早在1990年,《放射环境管理办法》就在定义伴生放射性矿物资源的同时,对环境影响评价和“三同时”制度、废渣及副产品的使用作出了相关规定。而在法律层面,2003年施行的《中华人民共和国放射性污染防治法》初步定义了伴生放射性矿是指含有较高水平天然放射性核素浓度的非铀矿(如稀土矿和磷酸盐矿等),并将伴生放射性矿开发利用的放射性污染防治纳入监管范畴。与《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》共同作为一系列相关法规规章、导则标准的法律依据,相关法律法规体系见表1。

2013年,原环境保护部将稀土、铌/钽、锆/氧化锆、钒、石煤5个行业纳入《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录(第一批)》,并明确了相应的监管要求。《土壤污染防治行动计划》(国发〔2016〕31号,简称《土十条》)更进一步明确“加强对矿产资源开发利用活动的辐射安全监管,有关企业每年要对本矿区土壤进行辐射环境监测”。在技术层面,含有铀(钍)伴生矿的矿山或选冶厂的选址、设计、建造、运行、关闭或退役等过程应遵循的辐射防护和环境保护原则与基本要求可参照《铀矿冶辐射防护和环境保护规定》(GB 23727—2009)执行。

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871—2002)对实践中公众年有效剂量限值和职业照射水平的控制限值做出了明确规定。在参考IAEA安全导则《排除、豁免和清洁解控概念的应用》(No.RS-G-1.7)同时,结合我国实践,分别于2006年和2011年发布了《有色金属矿产品的天然放射性限值》(GB 20664—2006)和《可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度》(GB 27742—2011),对工业活动放射性检验和辐射安全提出了相应的管理限值。

对于伴生矿开发利用过程中产生的放射性废物管理,则遵循《放射性固体废物贮存和处置许可管理办法》《放射性废物管理规定》(GB 14500—2002)、《放射性废物安全管理条例》(国务院第613号令)、《建筑材料用工业废渣放射性物质限制标准》(GB 6763—86)和《稀土工业污染物排放标准》(GB 26451—2011)。另外,针对伴生矿的进口也制定了出入境检验检疫行业标准《进口矿产品放射性检验规程》(SN/T 1537—2005)。

表1 伴生矿辐射安全监管相关法律法规体系Table 1 Relevant laws and regulations system of radiation safety supervision for radioactive associated mines

3.2 监督管理办法

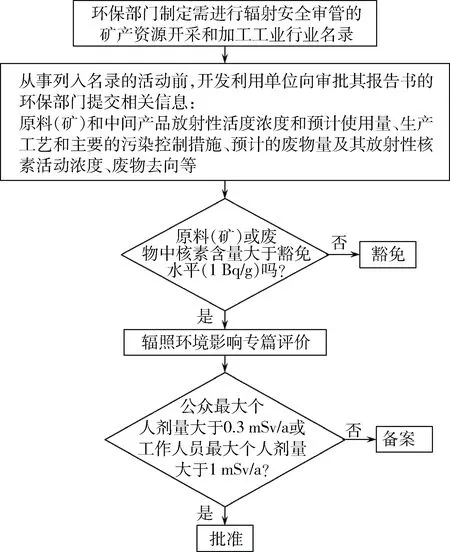

《放射性污染防治法》规定国务院环境保护行政主管部门对全国放射性污染防治工作依法实施统一监督管理。原环境保护部于2011年9月发布了《非铀矿产资源开发利用辐射安全监督管理办法(征求意见稿)》(以下简称管理办法)。管理办法依据《放射性污染防治法》和《放射性废物安全管理条例》制定,适用于所含天然放射性核素活度浓度超过豁免活度浓度(U、Th系单个核素活度浓度C≤1 Bq/g)的矿产资源,实施名录管理。从辐射安全审批、分级监督管理、放射性废物管理和监督检查四方面进行了详细的规定,明确了矿产资源开发利用单位和环境保护行政主管部门的职责。对于纳入名录的矿产资源,环境保护行政主管部门根据其辐射特性及其对人体健康和环境的潜在危害程度,对开发利用活动的辐射安全分三级(豁免、备案、批准)实施监督管理。推荐的分级筛选程序及管理要求见图2。

对于放射性废物的管理则贯穿了从废物产生(废物最小化要求)、贮存和处置(建设尾矿(渣)库和送贮)、废渣再利用到设施关闭治理的全过程。另外,明确了负责实施监督检查的单位及其权利,并对监督检查重点、监督检查报告和辐射环境质量的监督性监测作出了规定。

图2 矿产资源开发利用辐射安全分级管理筛选程序及管理要求Fig.2 Screening procedures and management requirementsfor radiation safety classification management inmineral resources exploitation and utilization(资料来源:文献[8])

4 伴生矿辐射安全监管面临的问题

4.1 法规标准尚需完善

虽然我国伴生矿辐射安全监管可供参考的法规标准较多,但是缺乏系统性,存在基本限值在监管实践中可操作性不强、检验标准适用性低等问题。同时,管理限值还有待商榷[9-10],如严文勋等[11]认为在《有色金属矿产品的天然放射性限值》(GB 20664—2006)中,根据IAEA推荐的核素比活度限值推导剂量限值以及采用统一平均本底值的计算方式是不合理的。一方面应该根据年剂量率限值反推核素的比活度限值;另一方面应考虑不同地区实际的天然本底值,为有色金属矿产品制定分级的现场筛选标准。另外,从公众和职业人员的辐射防护角度出发,针对不同的矿种和行业大类,全面考虑关键核素、关键人群组、照射途径根据有效剂量确定代表性、差别化的管理限值是否经济可行也值得探讨。

4.2 体制机制有待健全

根据现行的法规标准,伴生矿放射性的监管职能由多部门共同承担,自然资源部门审查矿产资源开发利用方案、矿山地质灾害评价文件;安监部门审查采矿工程和尾矿库的安全预评价以及职业卫生预评价;水利部门负责审查水保方案;环境保护部门负责审查环评文件,有辐射专篇的审查包括辐射专篇的环评文件。另一方面,人才培养、辐射监测、经费保障、科研投入等监管硬实力也有待提高。尤其是针对大批量、多种类伴生矿的监管,如何健全现有体制机制,统筹协调部门职责,高效合理利用资源成为关键问题之一。

4.3 文化建设现状堪忧

受伴生矿自身及其辐射安全监管特点影响,现阶段伴生矿辐射安全监管相关的文化建设存在明显不足,伴生矿辐射安全没有得到社会和行业应有的重视。不同行业、企业对于伴生矿开发利用中所产生放射污染的认识水平差异很大,尤其是一些小型伴生矿企业管理无序[12],工作人员极度缺乏辐射防护意识。另外,受经济第一、效益至上等观念影响,部分企业环保意识淡薄,直接导致一些伴生矿企业对于辐射防护和放射性污染防治的管理机制欠缺,在伴生矿开发利用中没有采取相应的防护和污染防治措施。

5 建议与对策

5.1 分类分级,全面化覆盖

伴生放射性矿涉及多种矿物资源行业,采用统一的管理限值和剂量约束难免造成资源的浪费。鉴于我国第二次全国污染源普查伴生放射性矿普查工作于2018年底完成,建议在全国伴生矿资源普查的基础上,摸清主要伴生矿储量及开采利用模式,梳理污染源类别和特点,应用分类分级体系[13-14],确定合适的分级标准,实现伴生矿辐射安全监管的全面覆盖。

5.2 政策先行,全过程把控

伴生矿资源开发利用包含勘探、开采、精选、冶炼、加工,伴生矿产品的使用和废渣的再利用,以及伴生矿的退役和尾矿库的长期运营和监管等,涉及行业广,利益相关方多,时间跨度大。特别是考虑到对于伴生矿辐射安全的管理应以预防为主,即在伴生矿开发规划和可行性研究阶段就要充分考虑放射性污染的科学防治,并且严格落实环境影响评价和“三同时”制度,注重持续监测辐射水平和环境质量,确保尾矿(渣)妥善安全处置。因此政策先行,实现伴生矿开发利用完整生命周期内的全过程把控尤为重要。

5.3 权责分明,全维度发力

伴生矿辐射安全的管理不只是在完善体制机制下的监管部门的单向管理,而应在权责分明的前提下,由政府、企业、公众全维度发力,从管理制度、技术改进、科普宣传和公众参与等方面着手,营造良好的文化环境,提升企业和公众的认知水平,强化放射性污染防治和辐射防护意识;大力发展伴生矿放射性污染治理领域基础科学研究,加强技术研发条件建设,提高技术保障水平;全面落实监管机制的顶层设计,合力推进伴生矿辐射安全的监管进程。