一元局限与多元阐释

内容提要:本文以汉墓中乐舞图像的形态和功能阐释为研究对象,对当前学界关于汉墓乐舞图像的阐释类型进行分析。本文分析了汉基乐舞图像的“固定组合”方式,分别对乐舞图像功能的整体说、现世娱乐说、仙界娱乐说、太阴炼形之墓主升天庆贺说四种不同的阐释观点进行陈述与讨论,指出在汉墓乐舞图像形态与功能的研究中不能局限于一元,应注重整体文化语境与历史背景,实现多元阐释。

关键词:汉墓乐舞图像;一元局限;多元闡释

南京艺术学院舞蹈学院

汉墓不仅是汉人墓葬的实体存在,而且作为“艺术宝库”为人们所关注。在这座“艺术宝库”中,刻在汉画像石(砖)上的乐舞图像,是其重要组成部分。对这些乐舞图像的意义阐释,长期以来不被人们重视,有的学者甚至认为,乐舞图像和乐舞俑可以从汉墓整体研究中忽略。事实也是如此,几乎所有的考古、美术、艺术史研究在涉及这些形象时,以娱乐乐舞、歌舞一笔带过,舞蹈研究者也将其作为娱乐乐舞,更关注形态分析,鲜少阐释功能。在这些图像“乐舞”之功能阐释中,差异几乎仅在于所舞动空间的天地之分。一部分学者以为,乐舞代表墓主人死后的神仙世界,乐舞为天界神仙之舞;另一部分学者认为,乐舞为墓主人生活场景的再现,是对墓主人生前娱乐生活的描摹。但我们知道,墓葬艺术作为独特空间的构造,甚至是基于生死的严格“设计”,乐舞作为最重要的素材之一,其意义绝不会是“娱乐”或呈现神仙世界与现实生活那么简单;否则,这些乐舞就等同于瑞兽、吉祥图案,或者生活中的厨事和农事,而无特殊差异。实际上,这些乐舞图像的丰富性和图像的变化性远远超出吉祥图像装饰功能,也远远超出真实的世俗生活。

那么,这些乐舞图像的功能究竟是什么?如果仅从娱乐功能之角度分析,汉代娱乐方式多样,为何大量取乐舞形象?在乐舞形象呈现中,为何又有高度重合性?这些乐舞和中国古代的宫廷、贵族、世俗舞蹈的真正关系是什么?而且,如果我们将汉墓中的壁画进行图像分类的话,就会发现和乐舞相关的图像有着高度的一致性和“固定组合”。这些“固定组合”意味着什么?共同完成怎样的图像和历史叙事?毫无疑问,墓葬的一切设计都是为了构建神圣空间。这种神圣空间一直是关注的对象,将乐舞放置于空间语境中进行整体解读,或许更接近于汉墓中乐舞图像的真实意义。学界一些颇有影响力的学者观点或许能丰富我们的阐释学思考。

作为整理观的阐释视角,乐舞图像的意义和汉人的升仙之说相融合,构建了整体的墓葬话语。巫鸿等人对丁家闸汉墓的解读即是代表之一。

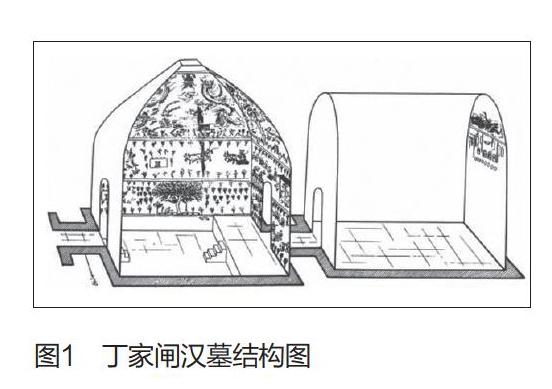

丁家闸汉墓(图1、图2)被发现于甘肃省酒泉附近,巫鸿将这一具有丰富壁画的墓葬空间按宇宙观解释为三重宇宙。[1]

他认为,墓葬壁画中的三重分割和三类图像类型依次对应汉人宇宙观中的天界、地界和冥界,并将每一类图像作为三界的证明。祥瑞物和神仙图像所构成的穹隆位于墓葬顶部,此位置为墓葬最高之处,莲花图案盛开外展,意即天界。天界中重要神的象征——东王公和西王母,分别处于穹顶两旁的东西斜壁之上,日月图像也分饰其中,北面绘有飞马,南壁绘有白鹿、飞动的羽人,作为祥瑞装饰其中。在南北两侧的仙界之顶部,昆仑山将天与地进行了分隔。第二层的中年男性图像位于右侧,正端坐其中,旁边有侍者。按照巫鸿解释,这位男性是墓室主人,从整体结构来看和上一空间——天界的祥瑞图对应,墓主人正在观看乐舞表演。下一层绘制日常生活之图景,如农夫的劳作场景、厨房里的佳肴制作场面,一并呈现的还有房舍、牲畜等,此意为展示墓主人的财产。乐舞、农夫、庖厨、房舍等作为生活图景被呈现在墓葬的壁画中,这一部分被认为是人间场景的再现。巫鸿在对此做出充分解释的同时也指出,这些壁画看起来可以用三重宇宙观进行解释,也可以和生活中的图景进行联想。墓葬壁画中的一切元素都是和谐统一的,可以找出其内在的逻辑。但是,他也指出,这种图像程序隐含着一种无法解释的矛盾。矛盾在于这些图像所要表达的主题中逻辑关系不明,因此从本体意义上可以将这些汉墓中的图像视为多元中心的构成。在这一观点下,他认为,墓室中三个不同的界域或者宇宙空间是宇宙仙境以及对宇宙仙境模仿下的“幸福家园”。巫鸿的解释和其他汉墓研究者有所不同,这一对墓葬图像的客观和审慎态度,使我们在对汉墓乐舞艺术进行解释时,不囿于一元之绝对观点来进行讨论。

因此,在部分学者的解释中,将这一位于前室西壁中段、迎向墓门正壁中部的代表性图像视为现实生活的完全再现,并将其命名为“燕居行乐图”。这种解释也有一定的道理。图像按照墓葬结构可以分南北两部分。画面北部一端,墓主人身体斜侧,坐于榻上,着黄地朱纹彩衣,衣饰华丽,右手执麈尾,搭于左侧臂弯处,身后个有男女侍立。侍女手执华盖,侍男双手捧盒。墓主人目视前方,正凝神观赏乐舞。

笔者认为,画像中的乐舞可分为两个场景:

第一场景位于过道门之上,也位于汉墓过道正中。两位舞人分隔于曲足方案两侧,案前一男舞人手拿鼓槌,正在摇动,舞者左右相互呼应,似乎也在观赏。旁边一舞伎,头饰复杂,服装为彩衣,手中持刀状舞具,或可以解释为扇子或者小旗。舞者右手上举至耳侧,身体向左斜方转动,另一手下垂,舞具对地,重心趋右,似乎在舞动,也似乎在发号施令。第二场景位于南侧,与北侧对应,是更为丰富的歌舞伎乐场面,由上下两部分组成。上部为四个乐工。领奏者弹筝,后有三位女乐演奏弹拨乐器。下部为两个舞者,均为倒立,是百戏中常见的动作之一。一人倒立,腰部反向曲折,幅度大,双手撑地,头部抬起,双足几乎落地,表现出极好的软功和技巧,似在撑地前行。另一舞伎亦双手撑地,头部下垂,腰部直立,腿向后伸。如果我们认定其为“燕居行乐图”,那么这些壁画表现的就是现实中的乐舞生活,但是又如何将墓葬语境相连?又如何看三重世界的构图关系?究竟是天界之舞还是现实之舞?其功能是表达现实的世界还是理想的世界?

巫鸿揭示了其逻辑的矛盾性,有学者提供另一种观点,以“人界”的祭祀活动进行考证,认为乐舞不是为了展示仙界的娱乐或者理想生活,而是汉人生活中真实生活的再现。其他如风俗说等,均属于此类。

如信立祥将这些乐舞归属于战争、狩猎及庖厨画像,认为这是汉代墓葬建筑中最常见的内容。它们在整体的配置和构图上有着一定的规律性和程式,即本文前述的“固定组合”。战争图和狩猎图在整体墓葬建筑的西壁,庖厨图和乐舞图一般位于东壁。他认为,这类乐舞都是现实的乐舞,墓葬中画像只不过是将其进行了再现,不能认定其是理想世界和天界之舞。尽管他认定在本质意义上,汉画像是祭祀性的丧葬艺术。其基本功能是丧葬礼制性建筑[2],是物质和精神双重作用的产物,但是他对乐舞的解释也依然回到了现实生活之中。他认为,汉墓中乐舞图往往会出现在墓葬壁画的东部,同时配置庖厨图。在乐舞中长袖舞最为常见。舞者舞动长袖,或单人,或双人、三人,往往有乐队伴奏,周围人也可视为观众。通常所持的乐器为排箫、笙和云板。画面右上方庖厨图,内容为宰牛、汲水、炊作等,同时伴有各类装酒和饮酒的酒具。在对整体乐舞墓葬和汉代实际生活中的祭祀进行考证比较之后,他认为相同的乐舞图和庖厨图是一种固定搭配,表现的是祭祀祖先时的乐舞场面和为祖先准备祭祀食品的场面。

信立祥认为,乐舞图和庖厨图贯穿于汉墓早期祠堂和晚期祠堂画像中,是汉代墓葬祠堂画像中的不变内容,其位置都出现在祠堂东侧壁,上下结构也有固定搭配,庖厨图位于最下层,乐舞图在其上一层。典型的代表为山东嘉祥县五老洼出土画像石和同县纸坊镇敬老院出土画像石的第十石馔。从山东嘉祥县五老洼出土画像石乐舞图像(图3)分析来看,人员由奏乐、鼗鼓、建鼓、杂技、观赏者构成,吹管乐器一般有笙和笛,分别位于上层和中层。建鼓位于中层,形制巨大,立于正中,装饰华丽,上装饰乌禽,左右有击鼓者手执鼓槌奋力敲击,动作多为弓步,正身或反身,一般左右对称,右侧有舞者倒立。下层为庖厨场景,图像元素有灶台、釜甑,人物行为有灶前添柴、烹饪、屠宰等。这样就使得三层的乐舞图像有了一定的叙事意义,正是这种潜在的叙事意义,使得信立祥在对乐舞图像进行解释的时候把它归于庖厨类。

在笔者看来,这已经是对汉画乐舞功能非常清晰的现实性区分了。这三层图像情节非常紧凑,在早期的祠堂汉画像乐舞中,它们始终同时出现,配置整齐,是仿效宗庙的画像而来的。笔者认为,这一仿效对象的固定和强大,使其具有不可颠覆的结构特征。虽然也有国外的图像学者认为乐舞场面和巫术祭祀、女巫的通灵有关,巫术是鬼神世界和现实世界的媒介,墓葬中的乐舞是死者的亡魂通向仙界的使者。如土居淑子认为这种乐舞场面与巫觋有关,她说:“巫觋是鬼神世界与现实世界联系的媒介,说明巫觋在表演巫术时需要唱歌跳舞。在坟墓等祭祀死者的空间配置歌舞,我认为其基本意图,是作为面向鬼神世界和现实世界的双向行为而描绘的。”[3]但在信立祥看来,乐舞和神相通的作用,与汉画像的解释并无关系,庙堂歌舞和巫舞已经脱离了具体的联结,我们不能混淆古代的民间巫术淫祀与宗庙祭祀的界限。由于宗庙祭祀的礼仪化进程,早在西周时期,宗庙祭祀已经实现严格的制度了。祭祀的主要执行者不再是巫师,而是作为最高统治者的王。作为当时国之主祭者,天子和其他贵族子弟才是祭祀的主要构成人员。乐舞的参与者也早已经不是民间的巫师,而是经过严格筛选的贵族。

先秦时期,雅乐和当时的俗乐已经有了很大的区分,严格的宗庙祭祀制度已经被确立,更不允许以巫和民间的淫祀来取代礼乐。汉初陵庙制度的确立使礼乐祭祀成为常礼。在皇帝陵园的墓寝中都有大量的乐器,皇室的乐工也应该尽专门的职责。这些乐器不仅为皇帝和皇室所用,而且影响到民间。汉画像中大量的结构性乐舞图应当是模仿和沿袭皇陵宗庙祭祀中的内容和题材而来,它的作用和功能就是要取悦受祭祀的祖先。所以,笔者认为这些乐舞也同时有宫廷雅乐祭祀的功能。之所以乐舞图和庖厨图放在一起,是因为乐舞和庖厨属于祭祀的同一种类型元素,一是以歌舞来祭祀,一是以食物来进行祭祀。因为自古以来,在祭祀中都有向祖先敬奉牺牲和祭食的仪式,秦至汉都有专门用于祭祀的官员,同时对于所用的祭品和牺牲都有严格的管理和规定。汉墓中的庖厨图也一样是属于祭祀的内容,是向祖先的灵魂和祖先祭祀食物的场景,这是完全符合墓葬礼仪的。信立祥也指出,尽管庖厨图和乐舞图在后期的画像内容中不断变化,画像的面积在不断缩小,但是它的题材和内容始终没有改变过。在当时的文献记录中,也可证实民间丧葬中“因人之丧”而求酒肉以及“歌舞俳优,连笑伎戏”的场景,今天的民间丧葬仪式中,举办丧事的同时“烹牛作倡”、操办乐舞的情形在某些地方似乎也是一种常态。

这样的解释有一定的道理,在今天的民间也可印证,但也有一定的可商榷之处。既然已经实施了生活中的祭祀,为何还要将这一场景在墓葬中再现?信立祥给出的解释是,汉人信仰肉身不灭,而成仙是难以实现的,因此在成仙难得的情况下,不如将俗世的场面刻入墓葬中,以肉身不死的形式继续俗世的幸福生活,这或许是面对死亡的一种理想之态度。这种解释也有可探讨的余地,按照肉身不死以对待死亡的做法,墓葬中或许就不应该有西王母、羽人、神兽、昆仑山之神圣世界的象征或构建,而是应该整体为现实世界进行理想图像再现。恰恰是汉墓的整体语境中,这些神仙世界的图像或图形居于重要的地位,乐舞的功能就被赋予了脱离与俗世的意义和价值。

第三种观点,则以“仙界”的理想世界进行印证,认为乐舞是为了展示仙界的娱乐或者理想生活,是汉人对理想世界的构建,将汉墓中的乐舞视为天界之舞[4],如日本汉画研究學者曾布川宽对江苏徐州沛县栖山一号墓西椁画像(图4)的解释。曾布川宽认为,棺椁四壁板外侧有西王母坐在两层仙阁内的图像,那么这两层楼格局应该是西王母仙界的建筑,出行图上方所画的乐舞、庖厨场面是属于西王母的世界,是对西王母乐园的想象。乐舞主要出现在东侧壁板外壁画像中,有神树、朝拜,对应的有二人的长袖上举绕动的舞姿,同时还有如建鼓、击鼓等图像。朝谒墓主人的场景也依然在列。另有三足乌、九尾狐、捣制不死之药的羽人、佩剑的人身蛇尾神怪、马首人身神怪、鸟首人身神怪,以及非常重要的西王母图像。汉代中晚期常见的“树木射鸟图”“祠主受祭图”一并出现,“建鼓起舞图”位于“树木射鸟图”旁边,鼓端装饰华丽的宝盖;两根长长的流苏于顶部蔓延,分别装饰乌形图案;鼓手分立两侧,挥槌敲击建鼓;佩剑男子似乎在观看击鼓,又似乎在听令。此系列图像中,中椁右侧板的外面有西王母图,位于仙阁中,旁有两男子六博。在墓主车马出行图的上部,即画像的右半部上左边再次出现乐舞图和庖厨图的组合。乐舞图中,舞女长袖飘动,姿态曼妙,翩翩而动;舞者身边共有六名乐伎,乐器有排箫四人、鼓瑟一人、云板一人,类同于之前的乐器配置。庖厨图中,一人汲水,四人炊作,另有待宰的牛。和“现世祭祀说”不同,日本学者曾布川宽认为这是“仙界乐舞”。笔者以为,中椁四壁板外侧画像也构成了连续的叙事,左侧板外既然是西王母,那么右侧板外的二层楼阁就应该是西王母的建筑,此中的六博应该是在仙界的游戏,如同四川东汉墓出土石棺羽人六博图那样,六博也是一种被固定的母题。曾布川宽甚至认为六博是仿造“天地宇宙构造的图案化棋盘纹”运行,是一种“神圣游戏”。因此,此系列图像中的双阙即西王母仙界的大门,出行图上方的袖舞、建鼓等乐舞图、庖厨图,并不是表现现实的生活,而是西王母的神圣世界,这里有赏心悦目的乐舞、无数的美食,以及丰富的娱乐生活,是一种不同于人世的理想世界,是人死后即将到达的美好世界。因此,图像元素的构成以西王母为中心,产生了逻辑明确的符号叙事。同样的乐舞图和庖厨图的组合,因为中心位置的变化和布局,生发出不同阐释结果。

第四种观点,即结合道教的炼养仪式,将乐舞视为对墓主升天的庆贺,既有现实生活的乐舞功能再现,同时也有对仙界的想象。如宗教学者姜生将汉墓视为古人死后羽化的“炼形之宫”,从道教的炼度科仪来进行解释,其核心观点为“太阴炼形”,认为汉墓作为炼形之宫,汉墓图像中的物——神药与天厨是关键点。Lsl这给我们常见的庖厨图和乐舞图赋予了新的意义,如其对济南无影山汉墓出土的陶盘俑(图5)的解释。他认为发现于济南无影山的汉墓陶盘为汉代晚期。对其中的人物,姜生将其分为三类:第一类为送仙丹的神吏,第二类为送玉浆的仙鸟,第三类为贺墓主升天的乐伎。以宗教考古学或者宗教人类学的观点来看,他认为无影山汉墓出土的器物有着内在的联系,表现的是墓主人在“太阴”世界“炼形”,得到仙药,成功后升天庆贺的过程。这种解释颇有创新和独到之处。在笔者看来,墓葬最主要的内容并非完全表现仙境,而是如何实现仙境,仙境的内容和宇宙观只是一种观念,并不一定在墓葬中真实呈现,墓葬中虽有东王公和西王母,祥瑞的莲花、祥云以及神兽、神马等,更重要的是一种象征和途径。这些途径是对未来世界的理想化构建。庖厨之所以被称为“天厨”,正是构建过程中以“炼养”仪式获得仙药的过程。乐舞俑表现的是获得仙药,庆贺墓主人升天,拜谒天帝。同样,姜生也以此观点解释汉墓中的盘鼓舞。这一点和笔者观点一致[6],即盘鼓舞所要表达的也是墓主人升天的过程。

当然,“庆贺升天”的乐舞功能阐释也有可商榷之处,如庆贺升天之倒立形态以及汉墓中大量的倒立舞姿作何解释?当然我们可以将其视为一种有难度的舞姿,但也可以视为“翻天倒地”的仪式表达。如梅山张五郎信仰中的张五郎之造型“翻坛倒峒”,其中又有怎样的联系?以上集中阐释,为我们对汉墓乐舞进行从一元到多元的图像解释提供了多种启迪。阐释的意义不仅在于解释,更在于构建,或许更深入的文本分析能为将来的汉墓乐舞文化研究提供更充实的阐释,以及更加丰富的乐舞文化、中国古代宫廷舞蹈文化研究参照,乃至中国古代乐舞文化的整体文化语境构建。

参考文献

[1]巫鸿.黄泉下的美术[M].北京:生活·读书·新知三联书店.2016.

[2]信立祥.汉代画像石综合研究[M].北京:文物出版社.2000.

[3]土居淑子.古代中国:画像石[M].东京:日本同朋社.1986:103-111.

[4]刘建,张素琴,吴宏兰.舞与神的身体对话[M].北京:民族出版社,2009.

[5]姜生.国家哲学社会科学成果文库·汉帝国的遗产:汉鬼考[M].北京:科学出版社,2016.

[6]張素琴.“斗极观念”影响下的汉代盘鼓舞与道教“步罡踏斗”渊源考[J].北京舞蹈学院学报,2012(03):37-41.

本课题为国家社科基金艺术学项目“道教对中国宫廷舞蹈的影响研究”(项目编号15BE061)阶段性成果。

约稿、责编:金前文、史春霖