浅谈黄宾虹山水画图式中的现代意识

张东怀

内容提要:黄宾虹是我国近代山水画的集大成者,也是古代传统绘画的继承与革新的先行者。他的作品在经营位置上看似常见的“空天留地”的传统图式,实则是以黑计白、以实体虚、用虚实疏密等节奏变化形成独具特色的构成形式。他创造性地提出“不齐之齐三角觚最美”的观点并身体力行。他通过特殊的图式经营使他的作品极具内在张力,体现了他“内美”的审美追求和创新意识。

关键词:图式;三角觚;构成

甘肃省天水市美术馆

黄宾虹是极具创新精神的画家,他在前人技法与创作成果的基础上,总结出了“五笔七墨”的创作技法,开古今山水画之先河,对当代中国山水画的发展做出了重大贡献。他把“不齐之齐三角觚”作为绘画中的内美之一,认为“不齐之齐三角觚”是变化无尽的,也是最稳定的结构,体现了他对摆脱传统山水画的构图模式的思考。

一、对传统的接受和自然的感悟

黄宾虹艺术修养精深,他吸收了丰厚的哲学思想,并将其转化为自己内在的知识涵养,运用到绘画的创作中去。黄宾虹喜游山水,在他年纪尚轻时,就喜游浙东山川,但对他影响真正之大的,是他在1932年秋天应友人邀约入蜀游的这段经历。他从大山水中悟出了“变法”之“理”,从“青城坐雨”“瞿塘夜游”中他悟得了山水画中“知白守黑”的道理。从他的诗中就可以看出他对“蜀游”突破的感悟:“青城坐雨乾坤大,入蜀方知画意浓。”[1]

在黄宾虹山水画构成因素里,最重要的还在于他后期对中国传统绘画的革新。60多岁以前的黄宾虹,主要师法古人,学习新安画派诸家,新安画派简淡疏朗的格调对他的影响是一生的。他早期的表现技法多是披麻皴,讲究骨法用笔,以书入画,用笔分明,构图较为传统。其后转而进入学习元画阶段,画风转为秀雅。后期他的画作在章法上最大的亮点是并非模仿前人,但也绝不似国外的写生。黄宾虹1946年创作了《潭渡村居》,这幅绘画作品的构成似乎很奇怪,感觉山石好像被分开又再度融合了一次。这个空间不似山又不似坡,房屋不遮挡,幽径不通幽,出水处不清楚;“画眼”处的村居无遮无盖地出现在画中;上下两条“白色”切割画面,并形成了上、下两个三角的图案;中间则是厚实的方形,方形的里面又有房屋构成的空白方形形成了“画眼”。虽然奇怪,却令人感觉舒适明朗。然而,在大多数人看来,这并不是我们一贯遵循的画面构成,仅仅是几个几何构图的拼接,这是“不合规矩”的。但这不是符号性的空间,也不是再现式的表达。这是在自然中不期而遇且恰到好处的构图形式;这种表达是介于心理性和概念性的空间,这种类似的感觉,同样出现在塞尚所画的《圣维多利亚山》中。

二、“不齐之齐三角觚”的图式理论与实践

黄宾虹在《国画之民学》中说:“当我在北京的时候,一次,另外一位欧美人去访问我,曾经谈起‘美术两个字来。我问他什么东西最美,他说‘不齐之齐三角觚最美。这是很有道理的。我们知道桌子是方的,茶杯是圆的。它们虽很实用,但因为是人工做的,方就止于方,圆就止于圆,没有变化,所以谈不上美。凡是天生的东西,没有绝对方或圆,拆开来看,都是由许多不齐的三角觚合成的。三角的形状多,变化大,所以美。一个整整齐齐的三角形,也不会美。天生的东西绝不会都是整齐的,所以要不齐,要不齐之齐,齐而不齐,才是美。《易》云:‘可观莫如木。树木的花叶枝干,正合以上所说的标准,所以可观。这在中国很早的时候便有这种认识了。”

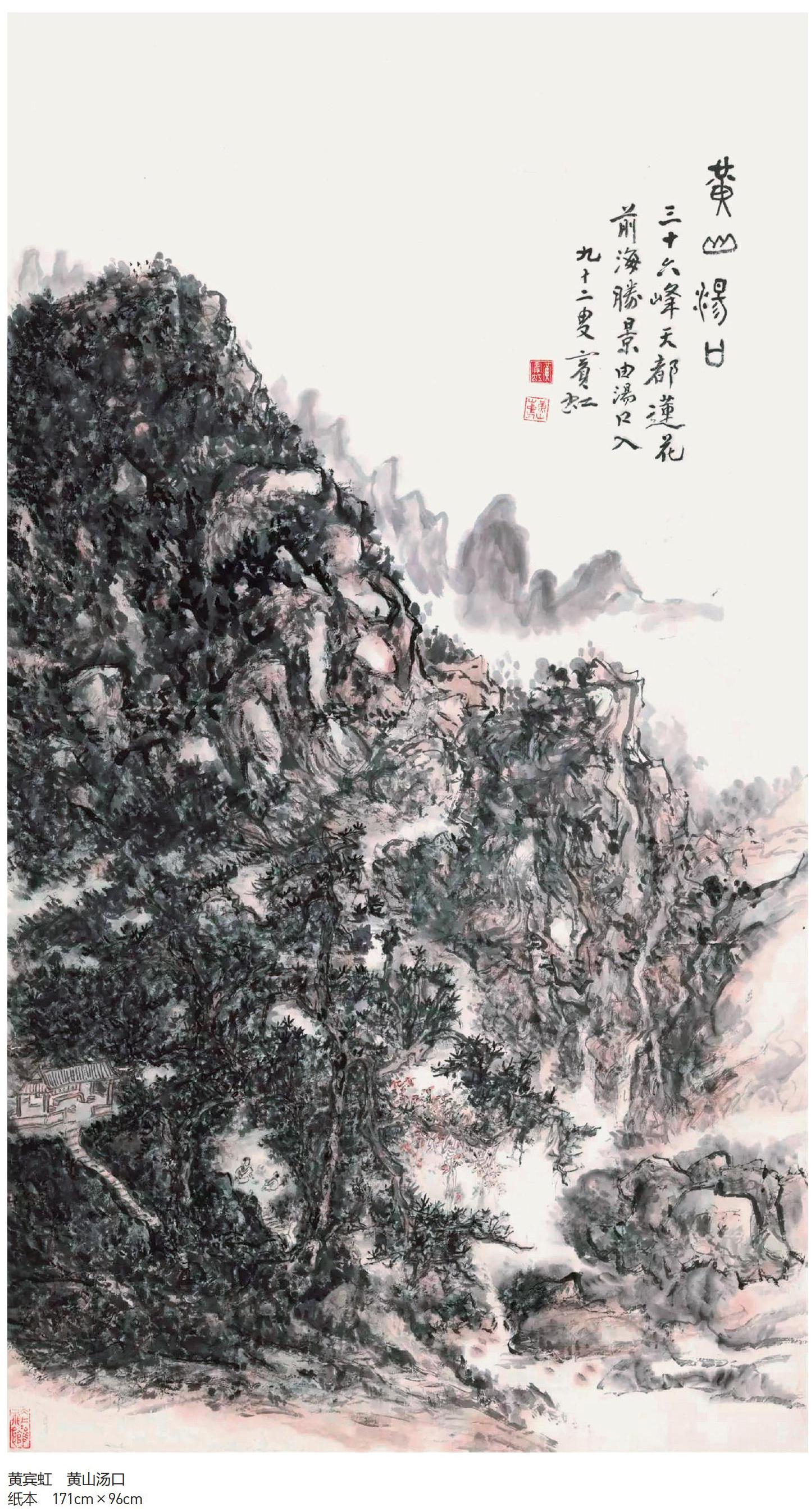

黄宾虹的代表作《黄山汤口》在构图形式上,采用最典型的三角形构成图式,三角形的山石自下而上占据画面的三分之二,上方留出一大片空白形成倒三角形,使画面主次分明,主山自成怀抱,皴擦点染、“七墨”并用,以点代皴,杂以解锁纹,树山一体。整体看上去浑然一片,近看则层次分明,淡墨勾画的树藤、袅袅的飞瀑,赭石点画的松树山石,留白的细瓦亭屋在山间搁置,还有树林里对坐的两人。这是一个关于高隐的叙事国卷,但是又不同于传统笔墨构成的画面。他打破了传统关于形体的桎梏,好似很注重笔墨,又好像从来都不看重。在三角形的山体中,山间的细瓦亭屋呈方形,对坐的人呈圆形状,自然形成了人们视线的集中点,使密密的山体呈现丰富的生机。这也是黄宾虹绘画构成的典型。

黄宾虹既继承了传统也发展了传统,这种发展的传统绘画在他的创作中往往以虚白来表现。比如在他的《练江南岸》中,整幅画他用很浓密的墨塑造整体的山形,形成画中一整块圆形的山体;画下方的圆形“黑块”裹着圆形的树木,在几个图形的物象中间有意留出一座方形的白色小桥,使画面自然形成了小桥流水行人的“画眼”。这幅画如果用图像学的观点去分析画面的构成,很显然,在几个图形的图像中有一方形出现自然会成为人们视觉的焦点,全画因此而活,全景因此而通透。行人在山中行走时,周围皆是黑墨层层积染,唯有行人处通透突出,这也是黄宾虹作品构成的主要因素之一。如毕加索的《亚威农少女》抛弃了以往女性的柔美,用不齐的三角形和多边形来表现这些少女的形象,强调从形体中脱离,带有强烈的个人情感倾向;在黄宾虹的《江上渔舟》中也处处体现这一点,远看景物皆具,近看则是抽象的线条与浓艳的矿物色彩。

再如,他的《江行图》中,图的正上方一处大山巍然挺立,层层积染,用浓墨形成一块方形,方形的上面再用淡墨画出三角形的远山使画面沉稳厚重,层次丰富;在中腰的部分又有一山横截而拦断画面,腰上留出一白带,白带之上构成方形,白带之下则是三角形构图,总体上看则是之字形构图,把沉郁的江山以三段不同部分画出,高山与堤坡、开合与虚实都形成了强烈的对比。那浓黑的整体中刻意留白的房屋形成一个类似圆形的图形,成为画眼,与黑密造成了强烈的视觉差异。山脚下以三角形连接图形构成水面,水中两隐士乘一小舟,使画面呈现出空灵、静谧的无言之境,传达出画者高远淡泊的审美情调。这是他对中国传统山水画做出的学贯中西、高屋建瓴的贡献。这也是他山水画作品构成的出彩部分。

三、黄宾虹对传统的继承、革新和影响

有人把黄宾虹比作“中国的印象派”,从景物的氤氢来看他是莫奈,从用点作画来看他是修拉,从画面的抽象来看他又成了塞尚,可见他在绘画上的评价很多体现在他作品画面的独特构成上。黄宾虹生活在古今交替、东西文化交融的时代,他不仅受深厚的中华传统文化的熏陶,而且自觉地接受西方现代艺术思想的影响。黄宾虹在作品的构成图式里,用笔墨来构建图形,以图形来营造画面,以抽象的色彩以及他的“七墨”来表达画面的意境。这所表现的是中国人的文化与个性。黄宾虹所画的山水,乍看好似杂乱无章,但其中透露着他对人生的体悟。黄宾虹晚年时更注重墨法的研究,因他曾说:“好山幽绝处,全借墨華浓。”[2]这一时期他的山水画构成因素发生了很大的变化。受西方印象派的影响,他开始用纯色的矿物质颜料来点染画面,画面色彩所形成的构成感跃然纸上,使画面产生似具象又似抽象的感觉。

黄宾虹的画体现了老庄哲学和自然造化的滋养,甚至还有印象派等外来文化的吸收。“五笔七墨”是他绘画的核心论点,“不齐之齐三角觚”是他绘画图式学理依据,他以强烈的现代意识从笔墨的本体上创新并发展了传统绘画的构成形式。在他的作品构成中不仅流露着笔墨气韵,从“黑墨团中天地宽”也可以看出他的特殊生长土壤、文化素养和后期孜孜不倦渴求艺术的崇高精神。由此可见,成为一个成就卓然的艺术家,不仅要师古人、师造化,还要有对绘画孜孜不倦、勇于创新的精神!

参考文献

[1]王伯敏.黄宾虹[M].上海:上海人民美术出版社,1979:98.

[2]王鲁湘.黄宾虹[M].石家庄:河北教育出版社,2000:162.

约稿、责编:金前文、史春霖