植物感知影响因子及价值认知研究

蔡秋阳

杨紫薇

王瑶瑶

高 翅*

人类自采集捕猎时代起就与植物“互驯共荣”。人类对植物的认知伴随着生产力革命的进程,反映出人类的历史演变历程[1]。在中国文化语境中植物又兼具生态、经济、功效、审美和文化等多重含义。人对植物的感知状况能够反映感知主体所处自然、社会环境和历史时期,植物感知和价值认知可以洞察人们对植景内在的需求和期望,是植景规划设计的前提和基础。

感知研究源于20世纪80年代顾客满意度研究[2-4],而后被应用于国家公园、主题公园、风景名胜区、旅游区和城市公园等游客满意度感知的研究[5-8]。目前以植物为对象的感知研究较少。以城市公共绿地内植物为研究对象,将园林植物作为一个整体概念作为被感知客体进行研究,以期探究公众对植物的感知影响因子,判别其价值认知机理,探寻公众对植景营造的需求和期望,为植景规划设计循证提供参考。

1 研究方法

1.1 模型构建

1.1.1 植物特质探讨

植物特质和应用是植物感知影响因子的重要来源。植物特质和植物应用研究中涵盖了植物生物学[9]、生态习性[10-11]、生态效益[12-13]、生长状况[13-14]等属性;包含生境画境[15],“姿、色、香、品”[16],“形、色、香、影、声、文”[17-19]等审美要素和价值;包括功能性[20-21],空间格局、尺度[22-23],顶层界面与水平界面[24];“香、色、声、朦之意境[17-18,25]”,文化符号[26-27]、象征意蕴[27-28]、文学艺术[29]等文化艺术方面的探讨。其丰富的内涵和外延说明植物在我国文化语境中具有较为综合的认知维度。综上可将植物特质分为:生物学特征与生态效益、审美要素、空间属性和文化艺术4种类型。

1.1.2 感知影响因素探讨

从植物特质与应用出发,对影响因子进行遴选。

1)生物与生态学方面的感知大多需要实地技术测量才能获取指标,而植物生命本身及其活态特征更容易被感知,该方面可被归纳为“生命特质”感知。其感知影响因子归纳为:植物生命特征,季相、年相变化。2)植物审美要素较多,例如色彩、形态、气味和光影等。这些要素易于直接被感知,可归纳为“美学特质”感知。从五感的角度出发可归纳为:形态、色彩、气味、声音、质感、枝叶、花果、树皮和光影。3)空间属性较为专业,规划尺度的植物空间游客不易感知,而对于人视空间、功能、边界、头顶和水平视线构成的空间,则相对易于感知。“空间特质”归纳为:空间围合、顶层覆盖、水平遮挡、空间功能。4)文化艺术特质感知的程度受到感知主体的阅历影响,“文化特质”感知影响因子归纳为:文化符号、象征意蕴、文化意境。5)价值认知上,植物具有多重感知维度和综合价值,结合现有满意度、感知价值等相关研究理论,将其影响因子归纳为:综合价值、舒适性、趣味性、愉悦性。

1.1.3 植物价值认知模型

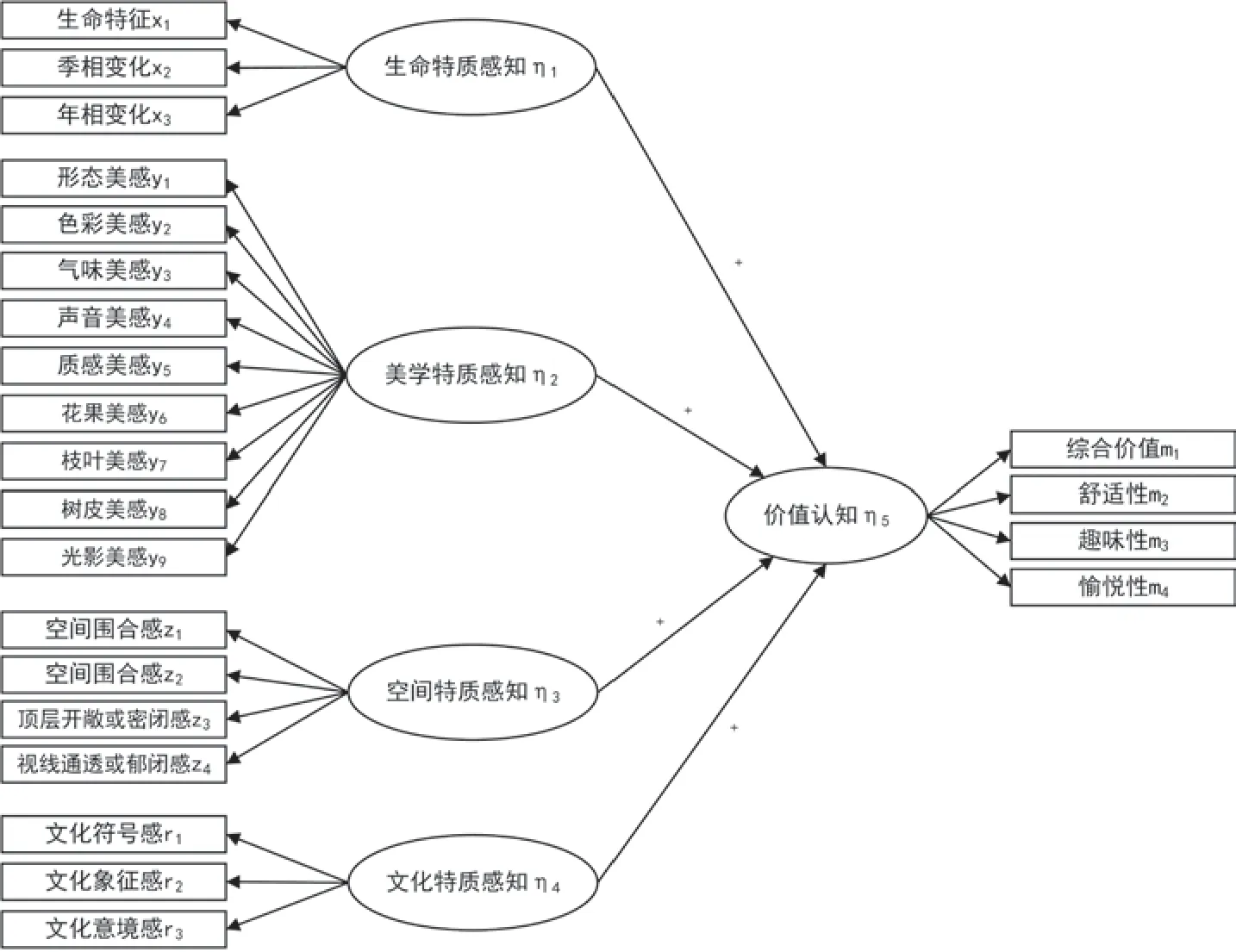

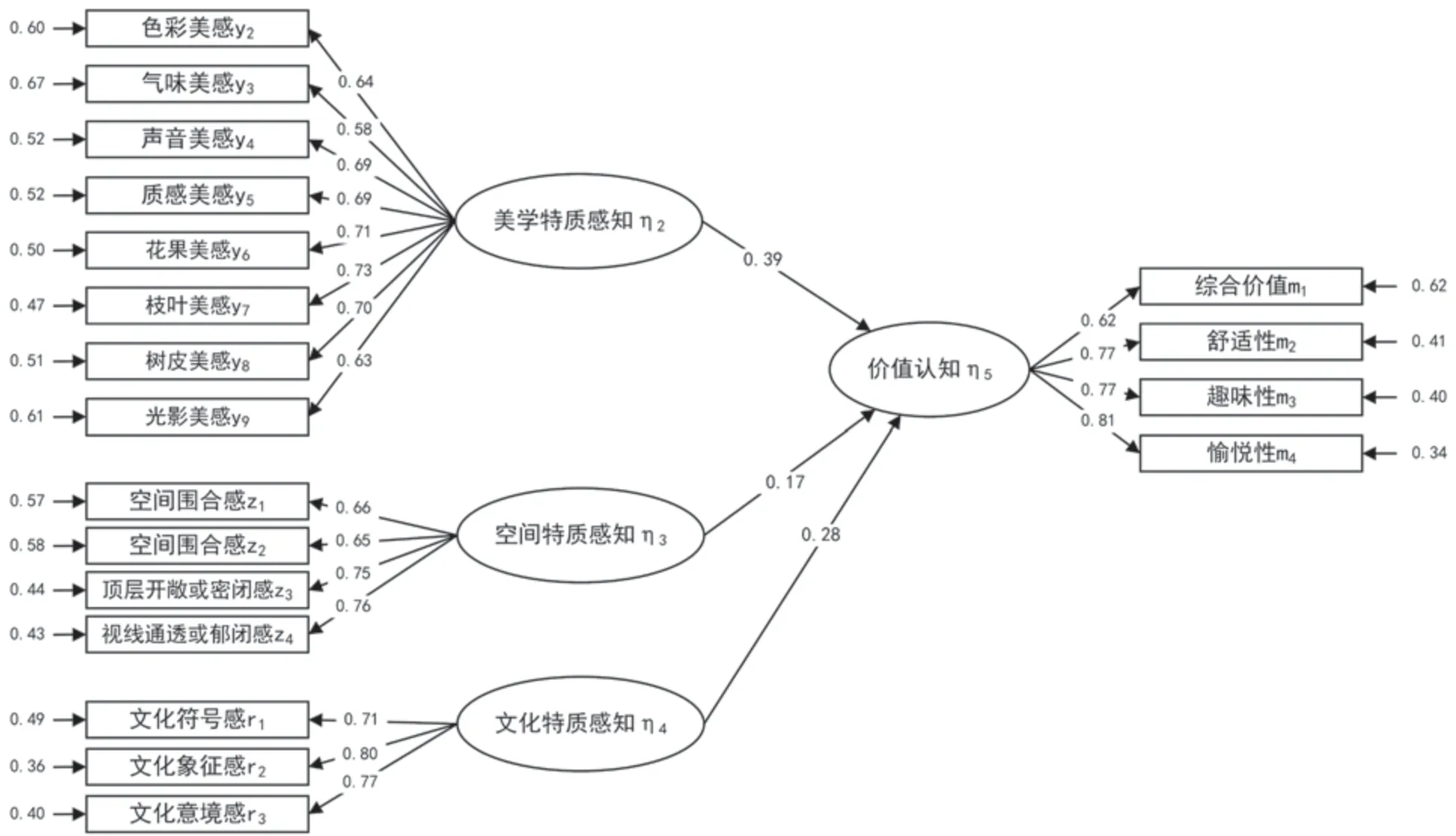

植物价值认知结构模型构建中,主要探究植物生命、美学、空间、文化4种特质感知对于植物价值认知的影响程度,构建模型如下(图1)。

1.2 问卷与量表设计

问卷和量表包括两部分内容:第一部分是公众人口信息统计。第二部分是观测变量的量表,采用李克特(Likert)五级量表法进行测量。因研究内容是植物感知和价值认知,并非满意度、偏好度评价,在问卷设计中通过“不同意、中立、同意”来测量感知程度。调研对象为普通公众,故需对专业语句附加注解,例如植物美学特质感知中声音美感,描述并注解:植物在声音上具有美感(例如风吹树叶的沙沙声)。

1.3 问卷调查

线上调研借助问卷星、百度MTC等平台;线下于武汉市全市性综合公园内展开,如中山公园、汉口江滩公园等。2016年8月开展预调研,无误后于2016年10—12月开展正式调研。对问卷内容进行筛选:1)剔除“一题多选”“漏选题项”等无效问卷;2)经测试,受访者填写问卷平均耗时80s左右,故填写时间小于70s的认定为存在敷衍答题的可能性,作无效问卷处理;3)量表第二部分第一题项“植物具有生命特征”,若受访者选择“1(完全不同意)”或者“2(不太同意)”,判定为无效问卷。经筛选,最终收到问卷754份,有效问卷596份,有效率79.05%。

图1 植物价值认知结构模型

2 模型检验与结果

2.1 人口统计特征与分析

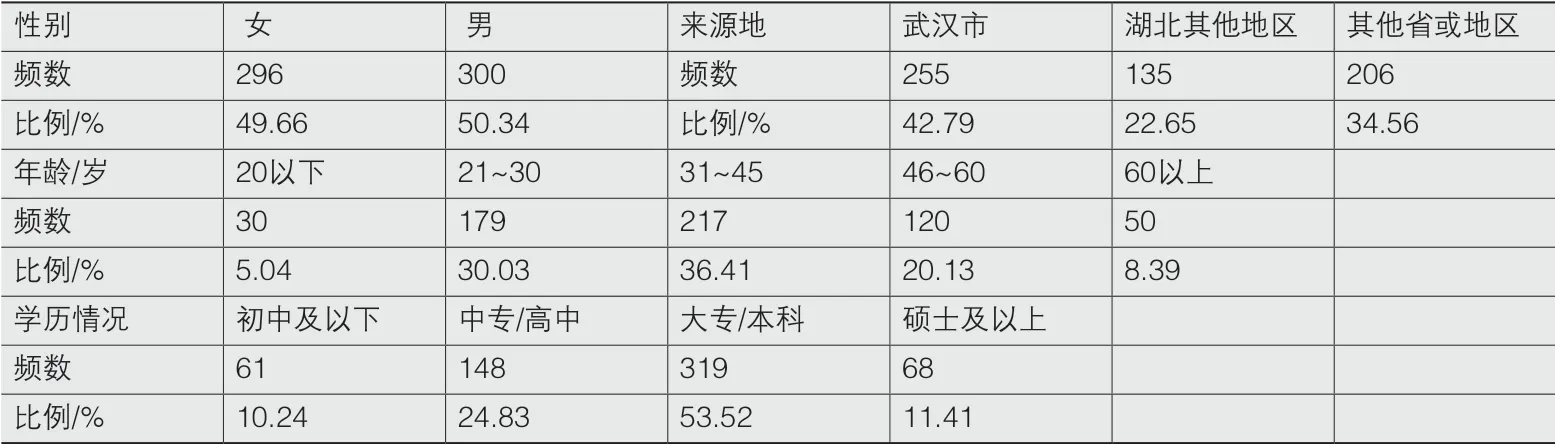

对有效问卷进行人口特征统计(表1),男女比例均衡;来自武汉市为主;学历以大专/本科为主。研究根据问卷回收的实际情况,以年龄构成将受访者分为:青年组(30岁及以下,占比29%)、中青年组(30~45岁,占比36%)、中老年组(45岁以上,占比35%)。

2.1.1 信度与效度分析

对各年龄组和全年龄组数据进行信度分析,4组克朗巴赫系数为0.593~0.873,总量表的克朗巴赫系数为0.887~0.915,问卷数据一致性良好。

2.1.2 探索性因子分析

对各年龄组和全年龄组数据进行Bartlett球形检验和K M O 值分析,得到P 值均为0(P<0.001),各组KMO值为0.865~0.906,大于0.8,符合标准。

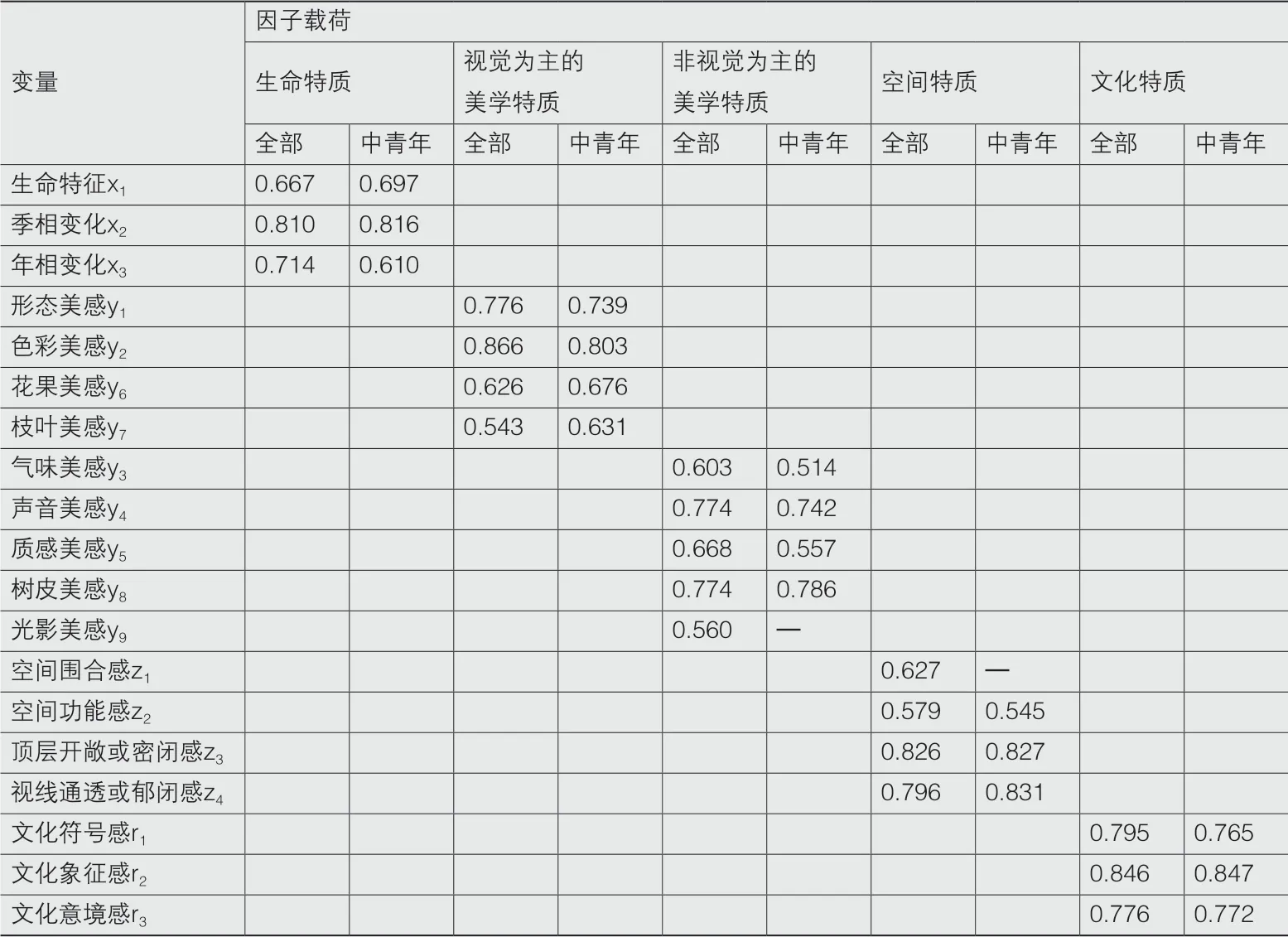

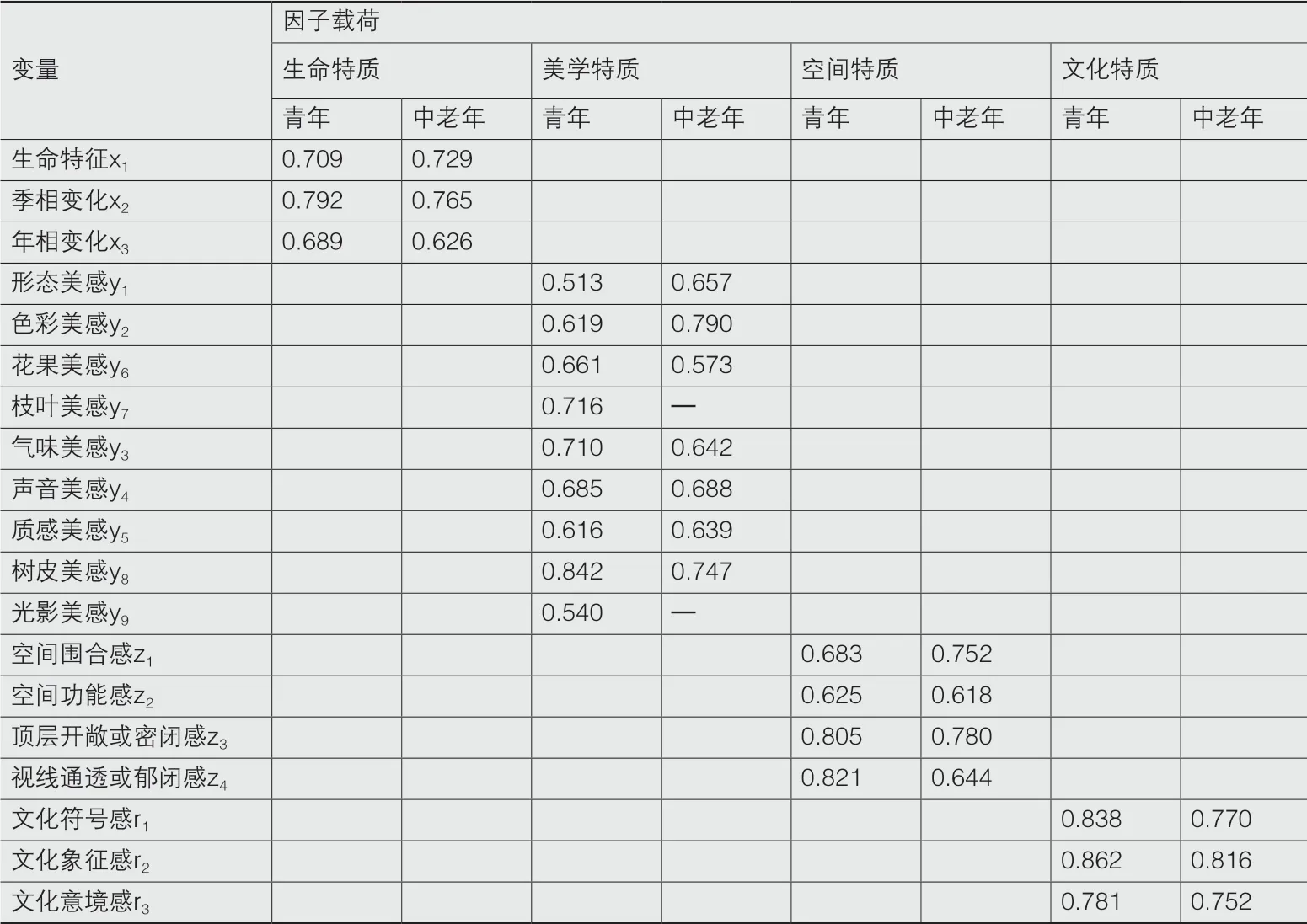

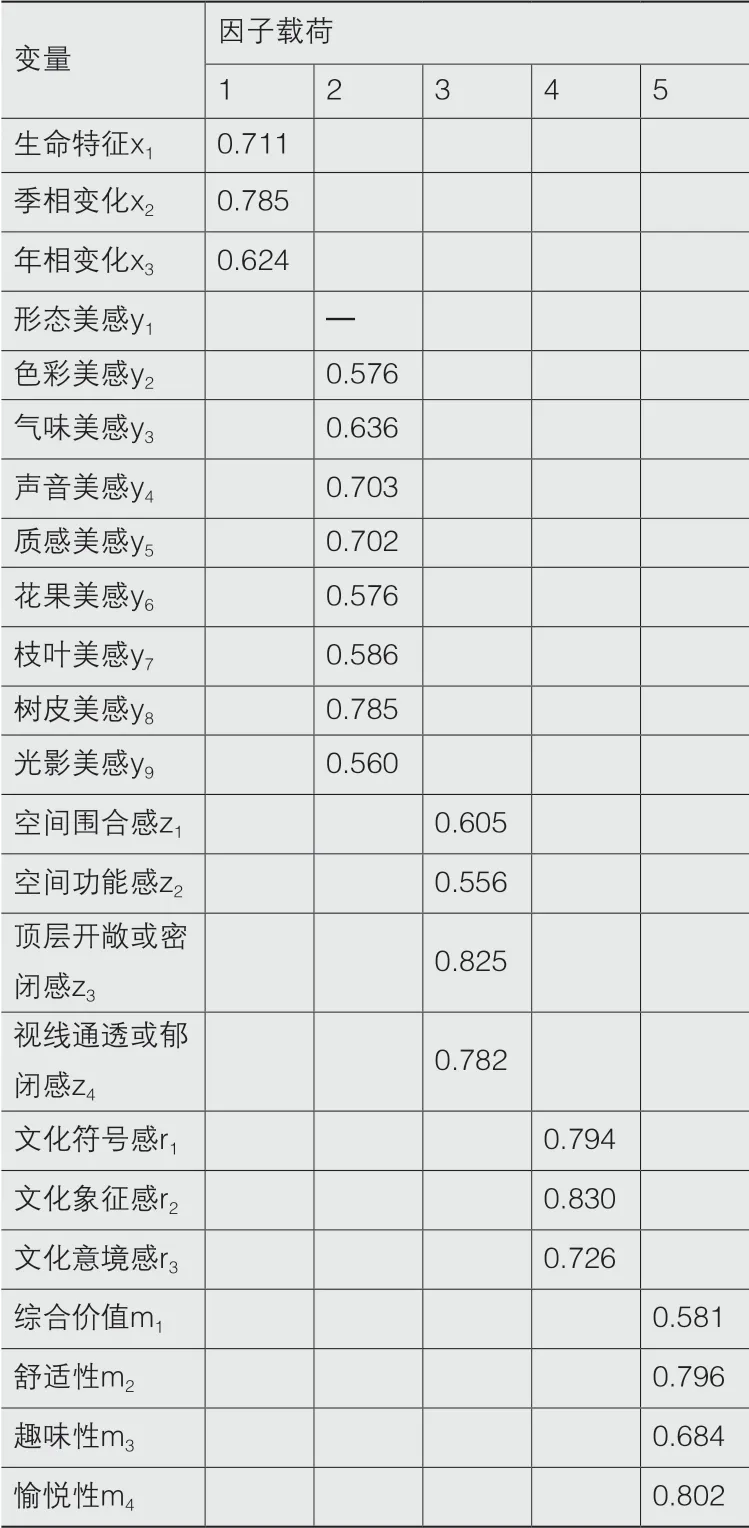

对各组采用主成分分析法进行探索性因子分析,因子载荷最小值设为0.5,得到结果和假设略有不同,需修正:1)全年龄组公因子累计贡献率为64.09%,得到5个公因子。美学特质感知中:“形态美感y1”“色彩美感y2”“花果美感y6”“枝叶美感y7”被归为一个公因子;“气味美感y3”“声音美感y4”“质感美感y5”“树皮美感y8”被归入另一个公因子;2)青年组结果公因子累计贡献率为60.69%,得到4个公因子,结果与假设一致;3)中青年组结果公因子累计贡献率为64.73%,得到5个公因子。“光影美感y9”被归入空间感知特质公因子中,但理论上其不属于空间特质感知;“空间围合感z1”载荷小于0.5,故剔除这2个因子;4)中老年组公因子累计贡献率为60.07%,得到4个公因子。“枝叶美感y7”“光影美感y9”同时被归为美学特质和空间特质的感知因子当中,理论上不应同属于2个公因子,故剔除。修正后再次分析,得到结果(表2、3)。全年龄组和中青年组美学特质感知被分为2个公因子,可分为“视觉为主”和“非视觉为主”的美学特质感知。

表1 受访者人口特征信息统计

2.1.3 结果分析

植物感知影响因子可以分为:生命特质、美学特质、空间特质、文化特质。感知程度各年龄组略微不同:中青年组对植物感知的公因子比青年和中老年组多,其中美学特质感知被进一步分为“视觉为主”和“非视觉为主”的美学特质感知;而中老年组对植物感知整体偏弱。

从因子荷载看,各组均具有相同点:“季相变化”“树皮美感”“顶层空间”以及“文化符号”“文化象征”“文化意境”载荷较高;“气味美感”和“空间功能”载荷较低。不同点:青年组中 “形态感知”和“色彩美感”载荷较低,“水平空间”和“顶层空间”载荷较高;中青年组中“光影美感”和“空间围合感”载荷低于0.5,而“形态美感”“色彩美感”“水平空间”载荷较高;中老年组中“枝叶美感”“光影美感”载荷低于0.5,“空间围合”“色彩美感”载荷较高。

2.2 价值认知结构模型检验

2.2.1 信度与效度分析

感知影响因子分析后,加上“价值认知”潜变量,再对数据进行信度检验,5个潜变量的克朗巴赫系数为0.633~0.870,总量表的克朗巴赫系数为0.912,均大于0.6临界值,说明问卷数据内部一致性良好,具有较高的可信度。

2.2.2 探索性因子分析

对问卷数据进行Bartlett球形检验和KMO值分析,得到P值为0,KMO值0.917,符合要求。采用主成分分析法进行探索性因子分析,因子载荷最小值设为0.5,可得结果(表4),公因子累计贡献率为61.3%。

从结果可以看出,加入“价值认知”潜变量后,美学特质没有被进一步划分为2个公因子,说明感知影响因子分析中,被划分的“以视觉为主”和“以非视觉为主”的美学特质感知还是同属于美学特质感知公因子范畴。分析结果与假设略有不同:“形态美感y1”因子载荷小于0.5。从实际访谈看,较多游客对“形态”一词的理解存在差异,认为形态是某种固定的几何形状,例如三角形、矩形等。植物形态通常较为自由,没有严格的几何图形,故剔除该因子。

表2 探索性因子分析结果I

2.2.3 模型检验

误差变异量和标准化因子载荷量可以用来计算潜变量的组合信度(Composite Reliability,CR)和平均方差萃取(Average Variance Extracted,AVE)。分析可知:生命特质、美学特质、空间特质、文化特质、感知程度的组合信度(CR)值分别为:0.680、0.868、0.799、0.805、0.833,平均方差萃取值(AVE)为:0.421、0.453、0.500、0.579、0.557,其全部CR值均大于0.6,“生命特质”和“美学特质”AVE为0.421和0.453,略微低于标准值。整体上题项对变量解释性良好。

表3 探索性因子分析结果II

图2 修正后植物感知因子模型标准化参数估计路径图

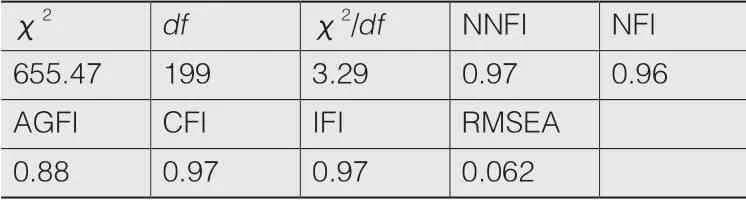

运用t 值检验法进行检验,发现“生命特质”对“价值认知”路径未通过t 检验,说明二者的影响关系并不显著。对模型进行整体拟合度分析。如果2 <χ2/d f <3、NFI>0.9、NNFI>0.9、CFI>0.9、RFI>0.9、AGFI>0.85、RSMEA<0.08则模型拟合程度较好。从拟合指标结果看(表5),除了χ2/df=3.29未达到最优外,其他指标均已达到要求。因植物感知影响因子理论模型理论研究具有一定先导性,所以χ2/df的范围可以适当放宽至2~5。

借助LISREL对统合模型进行整体性参数估计,可得植物感知因子模型标准化参数估计路径图。

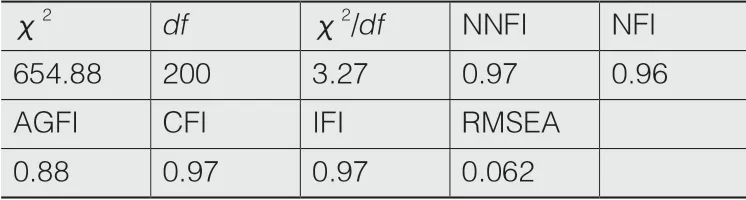

2.2.4 模型修正

首先运用修正指数考虑增加路径,但未找到MI值较大且建议增加的路径。其次找到未通过t值检验的路径,即:“生命特质感知”到“价值认知”。删除后拟合指标如表6,χ2未明显增大,拟合指标变化不大。理论解释上,生命特质的感知是对植物基础属性的认知,应对价值认知具有一定得影响,但依据实际调研对象和结果看来,公众对植物的生命特质的价值感知相对较弱,在研究所选取的样本范围内,该路径不能得到验证。修正后的模型如图2。

2.2.5 结论分析

整体上,“美学特质”“文化特质”“空间特质”对植物价值认知具有正向作用,且效用依次降低。局部来看,“美学特质”的观测变量中,除气味美感影响效用较低外,其余因子均处于较高载荷(0.63~0.73)。“空间特质”的观测变量中,水平空间和顶层空间对价值认知影响作用较大,而空间围合感与功能感效用较低。“文化特质”的观测变量中,文化符号感、文化象征感、文化意境感对“价值认知”的影响效用均较高。“价值认知”反映的观测变量中,综合价值载荷较高。

3 讨论与思考

植景设计最终是为公众服务,植物认知理论构建和实证研究可以反映出公众对植物的认知程度,这为植景设计循证提供了一种信息获取方式,为具有公众参与性的植景设计做出尝试。经研究可得到以下思考。

表4 探索性因子分析

表5 拟合指标结果

表6 修正后拟合指标结果

1)美学特质主导。获取审美体验是公众欣赏和体验植景的重要目的之一,而植景设计正是在于利用植物进行造景。美学特质在认知因子中地位最为突出,其感知和价值认知影响因子因年龄段不同而不同,若要细分可大体分为“视觉为主”和“非视觉为主”的审美体验。故植景设计过程中,依据不同感官,有针对性地对植物各美学特质因子进行合理匹配是造景的关键。

2)空间界面推敲。植物是园林空间营造的要素之一,而空间通常具有特定的使用功能和美学价值。植物空间设计需要匹配其空间功能定位,对顶层空间界面与垂直空间界面进行设计与推敲,使其更能提升公众的游览体验和满意度。

3)“植景”到“植境”的升华。植物文化特质是植物在中国文化语境中有别于其他文化系统的独特要素,其往往和传统诗词歌赋相关。其呈现方式不可脱离诗词歌赋等文化载体所蕴含的文化符号、象征和意境等。这对植景的营造者和观赏者的理解力均提出了较高要求,需意在笔先,营植景之繁盛,呈植境之气韵。

4)注重植物生命特质科普教育。植物生态效益、生命特质等在研究结果中对植物“价值认知”的影响效用不显著,但这些因子客观上是植景设计中不可或缺的因素。植物生态、生命特质价值认知的缺失,也许是生态价值被忽视、环境被肆意破坏的原因之一。因此,应有意识地在绿地中增设与植物生态、生命特质相关的科普教育设施。

感知影响因子受到感知主体自身的自然和社会等多重属性影响,例如不同年龄组人群植物感知影响因子组成和效用存在局部的差异。为了营建公众满意的绿色空间,探究公众植物感知和认知影响因子尤为必要,这些影响因子和不同样本群体呈现的局部差异可为设计师提供设计循证与参考。

由于植物感知研究理论基础相对较少,研究在理论构建、因子选取以及样本筛选方面具有一定先导性,从感知理论到规划设计循证还需要进一步探究和完善。因此,植物感知指标体系和价值认知理论的研究是未来需要继续探索和努力的方向。

注:文中图片均由作者绘制。

致谢:感谢高曈曦、沈凯、王毅磊对数据收集提供的帮助。