避暑山庄仿西湖探析

毛祎月

刘晓明*

中国古代园林素有模仿前朝园林、当时其他园林或自然风景的传统。《史记·秦始皇本纪》: “秦每破诸侯,写放其宫室,作之咸阳北阪上,南临渭。自雍门以东至泾、渭,殿屋复道周阁相属。[1]”以后历代写仿不断。这种现象从一个侧面反映了中国古代园林稳定的体系和明确的传承关系,也体现出古人师而不泥的创作思维。

在针对仿造景观与原型的研究中,常见的方法是结合文献考证和实地调研,比较仿造景观与原型的异同并探讨写仿规律,如张龙、雷彤娜《清漪园赅春园写仿金陵永济寺史实考》[2],郗志群、王志伟《圆明园写仿“西湖十景”简论》[3]。有些案例因年代久远实地材料不足,故以文献为主,如鲍沁星、张敏霞《南宋临安皇家园林中的“西湖冷泉”写仿现象探析》[4]。也有研究主要从现状空间出发结合图示分析作对比,如郭良辰《中国古典园林的写仿创作现象研究——以惠山园对寄畅园的写仿为例》[5]。有些研究涉及案例较多,因此归类讨论,如贾珺《清代皇家园林写仿现象探析》[6]将清代皇家园林的写仿现象分为仿园、仿建筑、仿主题、仿假山、仿寺观6种类型,并分析比较写仿景观与原型景观之间的异同。有些案例时间跨度较长,因此分段研究,如王俊凯《文园狮子林在写仿中的格局变化探究》[7]将变化分为从苏州狮子林到长春园狮子林、长春园狮子林到文园狮子林2个阶段。杨菁、于嘉、王笑石《“四库七阁仿天一”所反映的清代皇家园林写仿江南的三个阶段》[8]将乾隆帝南巡与清代皇家园林对江南的写仿分为学习与内化、阐释与写仿、青出于蓝3个阶段。

在众多的写仿对象中,杭州西湖是许多园林模仿的热点。作为开发和定型较早的公共游览地,自唐代以来,西湖吸引了历朝历代各个阶层的众多游客,也启发了后世许多著名园林的创作,例如南宋临安大内后苑和德寿宫仿“西湖冷泉”[4];清代圆明园仿苏堤春晓、柳浪闻莺、花港观鱼、曲院风荷、两峰插云、雷峰夕照、三潭印月、平湖秋月、南屏晚钟、断桥残雪十景[6,9];颐和园西堤仿西湖苏堤[10]等。以往对避暑山庄与杭州西湖的关系研究较少。深入研究西湖对避暑山庄的影响,既可以进一步探究避暑山庄的造景源流,又可以探讨西湖园林的演变及其对其他地区园林的影响,从而进一步明确西湖和避暑山庄二者在中国古代园林史上的地位和意义,厘清中国古代园林的创作和发展规律。

避暑山庄的营建经历康熙和乾隆两朝,在初建和扩建过程中均对西湖有一定程度的借鉴。本文尝试以文献考证和实地调研相结合的方法研究避暑山庄对杭州西湖的写仿,由于目前可见资料有限且较为零散,暂不做时间阶段和类型上的划分。

1 康乾二帝南巡行迹及避暑山庄的营建背景

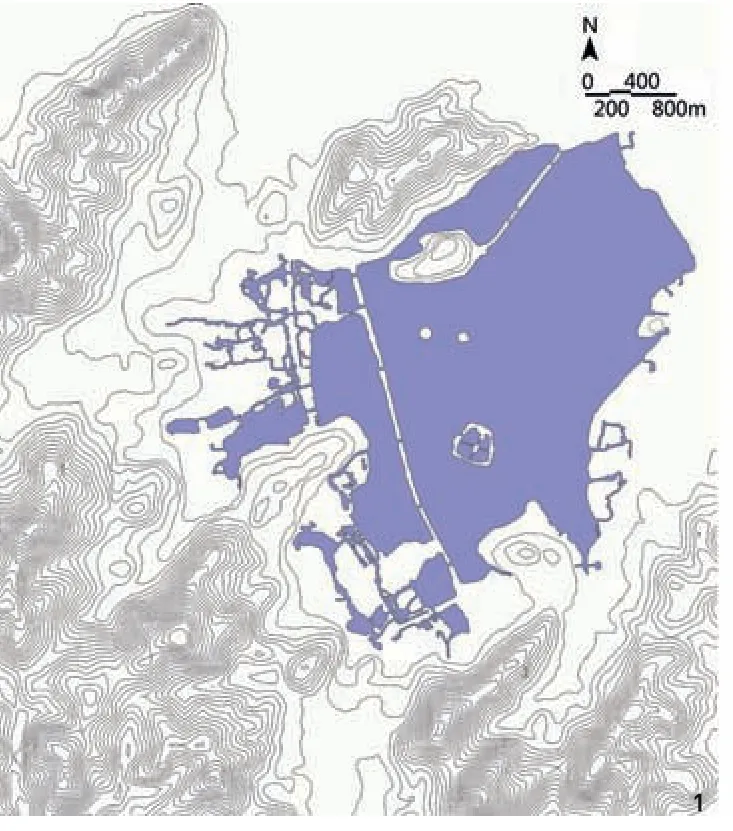

避暑山庄是康熙帝晚年兴建的大型皇家园林。康熙帝在五十年(1711年)6月所作《御制避暑山庄记》中记述了山庄兴建前园主人北征南巡所见之景:“朕数巡江干,深知南方之秀丽;两幸秦陇,益明西土之殚陈。北过龙沙,东游长白;山川之壮,人物之朴,亦不能尽述。[11]”据《康熙起居注》《钦定热河志》等文献,康熙帝6次南巡的时间如表1所示,其中除第一次外其余5次均到访杭州并游历西湖。而康熙帝从十六年(1677年)至六十一年(1722年)这46年间共有48次北巡塞外;康熙四十二年(1703年),皇帝始建避暑山庄,至康熙五十二年(1713年)完成,这一时段康熙帝每年北巡,其间又有2次南巡,结合五十年(1711年)《御制避暑山庄记》对南北东西之景的概括,康熙帝历次南巡特别是四十四年(1705年)、四十六年(1707年)这2次南巡对避暑山庄的营建应有重要影响[12]。

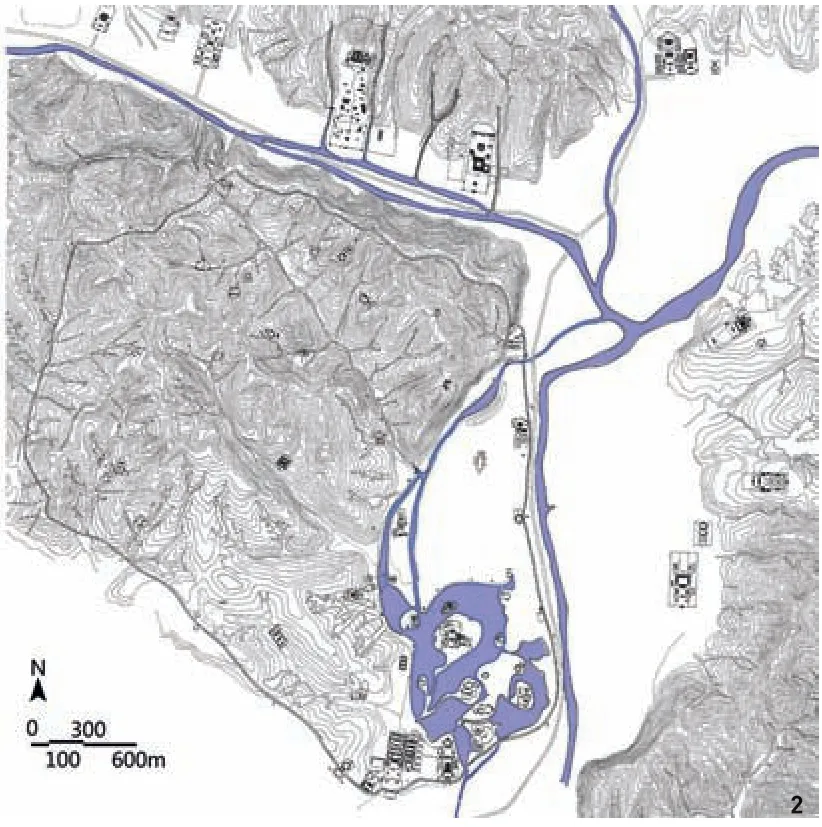

至乾隆朝,乾隆帝先后6次南巡(表2),这6次南巡皆曾到过杭州,且以杭州为主要目的地。同时,乾隆帝在位期间先后40次举行木兰秋狝并驻跸避暑山庄,从乾隆六年(1741年)避暑山庄的改建和扩建开始;至乾隆五十七年(1792年)松鹤斋纪德堂竣工,乾隆朝避暑山庄的营建期包含了乾隆帝6次南巡,而且除四十五年(1780年)第五次南巡以外,其余5次南巡的当年均北巡驻跸避暑山庄[13]。

康、乾二帝南巡期间,大量宫廷画师和随扈文官绘制了不同的西湖图。奉敕描绘过西湖图的画家有康熙朝王原祁、焦秉贞、金昆,乾隆朝董邦达、董诰、钱维城、关槐、张宗苍、张若澄、张廷彦、王炳、戴衢亨、张雨森和金廷标等[14]。其中钱维城曾绘制《御制避暑山庄七十二景诗图》和《仙庄秋月图》;张宗苍于乾隆十七年(1752年)绘《避暑山庄三十六景图咏》,这2位同时参与南巡和北巡。以康熙二十八年(1689年)康熙帝第二次南巡为题材创作的《康熙南巡图》中也包含杭州风景,这幅画的参与者有宋骏业、王翚、杨晋、冷枚、王云和徐玫等。其中冷枚二十年后(康熙四十八年,1709年)创作《热河行宫图》;冷枚又是扈从南巡、绘制西湖图的宫廷画师焦秉贞的弟子。乾隆四年(1739年)绘制避暑山庄分景图的张若霭是扈从南巡并绘制西湖图的张若澄之兄。这些信息也从侧面反映了西湖和避暑山庄可能存在千丝万缕的联系。

另据张玉书《扈从赐游记》和乾隆朝《钦定热河志》记载,康熙朝如意洲水芳岩秀殿悬挂“自有山川连北极,天然风景胜西湖”[17]的楹联,到乾隆朝又将楹联移至月色江声岛的莹心堂。无论楹联悬挂何处,康、乾两代皇帝均把山庄与西湖相比,可见杭州西湖对避暑山庄尤其是湖区的重要影响。

表1 康熙帝历次南巡时间及当年北巡基本情况

表2 乾隆帝历次南巡时间及当年北巡基本情况

2 杭州西湖、避暑山庄山水关系的比较

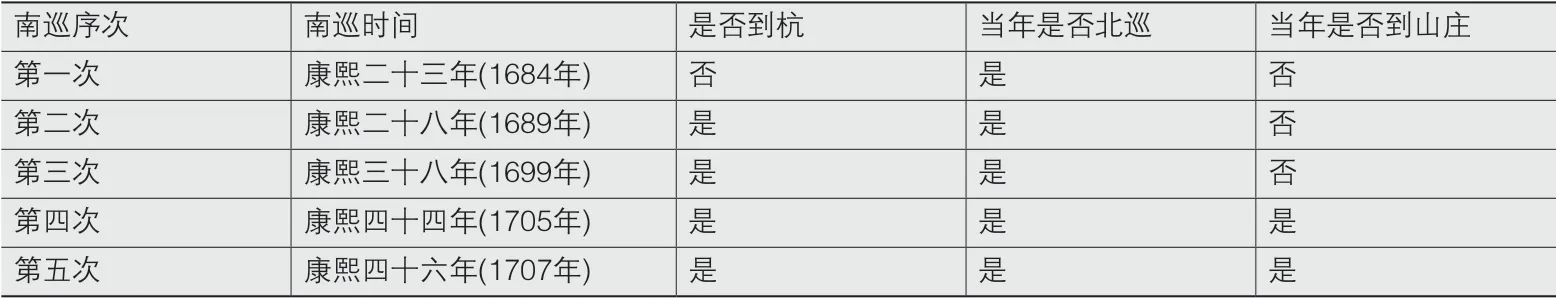

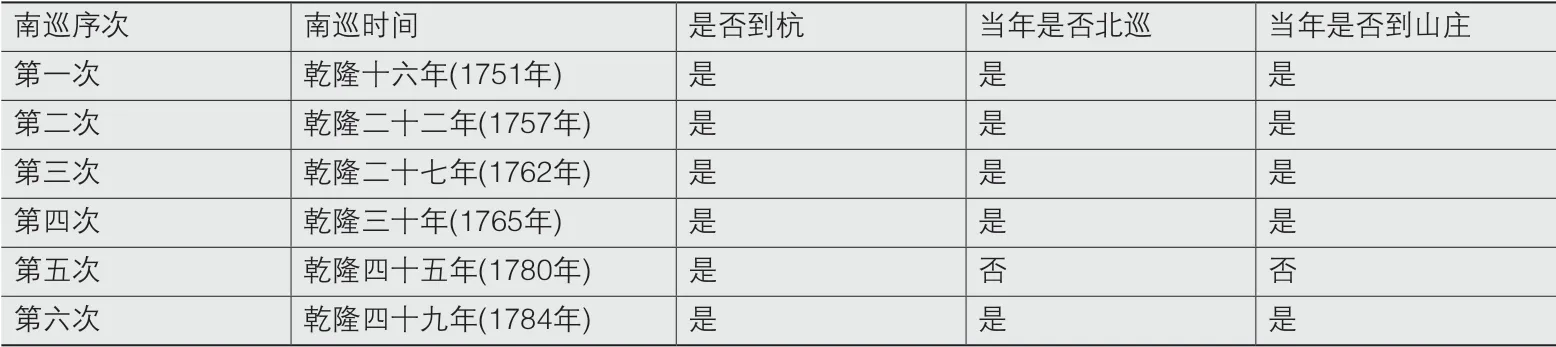

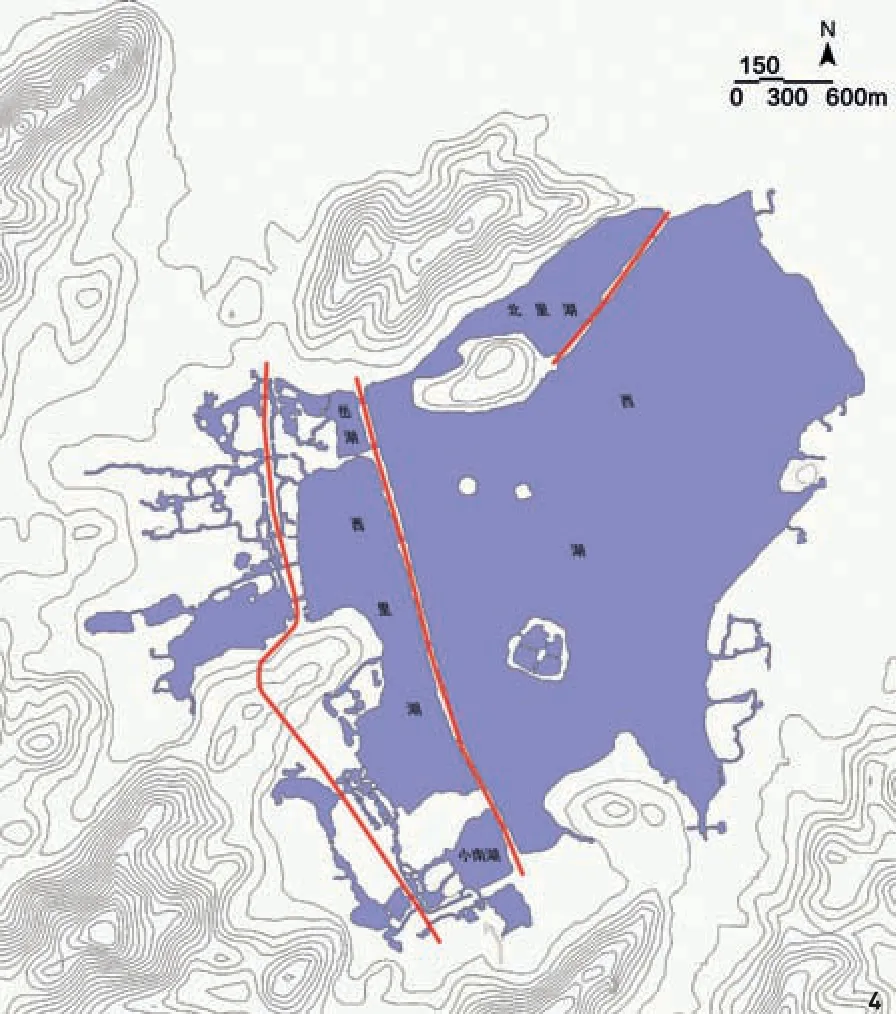

避暑山庄湖区与西湖成因不同(按照竺可桢1920年的考证,西湖是钱塘江入海口处的浅海湾经泥沙封淤而与海洋分离,后来逐渐淡化而形成的泻湖。避暑山庄湖区则是在武烈河右岸的冲积扇上开挖形成的人工湖[15]),但山水形态有相似处。据雍正十二年(1734年)《西湖志》,清初西湖已形成一山(孤山)、二塔(保俶塔、雷峰塔)、三堤(苏堤、白堤、杨堤)、三岛(小瀛洲、湖心亭、阮公墩)、五湖(西湖、西里湖、北里湖、小南湖、岳湖)的布局[16],这一布局从清初延续到现代;西湖西进以后,湖西淤积的湖面得以清理,更加接近历史上西湖的风貌。从山水关系看,“西湖的地形,南、西、北三面均为山所围绕,唯有东面是一个冲积平原”[15],北面有宝石山、栖霞岭,南面有玉皇山、吴山、南屏山等(图1)。避暑山庄的选址所在地则是一个群山环抱的小盆地,东有磬锤峰、罗汉山、天桥山,西有双塔山、元宝山、磨盘山,北有七老图山,南有僧冠峰。康熙四十八年(1709年)避暑山庄一期工程完成,形成湖区及其中由芝径云堤连接的三岛,湖面分为如意湖、澄湖、上湖、下湖4块,又从东北部引水,沿山岳开挖水渠(长河),形成内湖、半月湖;康熙五十二年(1713年)避暑山庄扩建完成,湖区向东南部拓展出银湖、镜湖,银湖和下湖之间建堤桥(水心榭)(图2)。至此,避暑山庄的湖泊成为8块大小不同、形态各异的水域,它们之间既彼此独立又能环绕连通,这种格局一直延续至清末。对比西湖和避暑山庄的山水关系,可以发现它们都是三面环山、一面为湖泊和平地的布局,有一定的相似性。

整体山水关系的相似使景点分布具有相似的规律。从景点分布看,避暑山庄前后三十六景中的大多数都分布在湖区,山岳区景点较为稀疏,重要景点与湖区有互借关系。避暑山庄湖泊区占地仅57hm2(占总面积10%),但集中了前三十六景中的21处、后三十六景中的17处,大部分著名景点如无暑清凉、延薰山馆、水芳岩秀、沧浪屿、采菱渡等都集中在芝径云堤生发出的湖上三岛。西湖亦是湖区景点比外围密集。南宋形成的西湖十景中有7处(苏堤春晓、断桥残雪、曲院风荷、花港观鱼、柳浪闻莺、三潭印月、平湖秋月)位于湖畔;在清雍正年间选定的西湖十八景(杭州十八景)中,有9处集中在湖畔(湖山春社、功德崇坊、玉带晴虹、海霞西爽、梅林归鹤、鱼沼秋蓉、莲池松舍、宝石凤亭、亭湾骑射、蕉石鸣琴、湖心平眺),西湖以外广大的山地分散另外9处[16],与湖区互为借景。这种环湖向心的布局,湖滨密集、山岳稀疏的分布,以及湖区景点远借山岳景点的相互关系与避暑山庄类似。同时,从微观尺度看,局部的山水关系的相似也使部分景点具有相似的选址,比如水中岛、临水平地、近水高地、环湖山地等,为避暑山庄的部分景点借鉴西湖园林景点提供了自然条件,这也是部分景点造景手法相似的部分原因。

3 避暑山庄中写仿西湖的景点

在局部相似的自然环境下,康熙、乾隆两代皇帝在避暑山庄开展了对西湖景点的模仿。将避暑山庄与西湖对比,有资料可考的仿拟主要有如下几处。

3.1 苏堤白堤-芝径云堤、双湖夹镜(长虹饮练)、水心榭桥

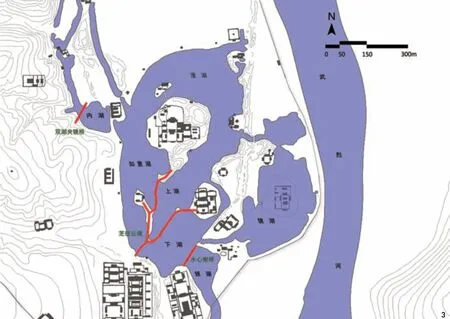

避暑山庄对西湖的模仿首先在于用堤桥划分水域。山庄湖区有3处堤:一处是芝径云堤,一处是双湖夹镜-长虹饮练长桥,一处是水心榭长堤(图3、4)。

图1 杭州西湖山水关系示意图(作者改绘自奥维地图)

图2 避暑山庄山水关系示意图(作者改绘自《承德古建筑》)

双湖夹镜-长虹饮练长桥位于今避暑山庄山岳区东麓、湖区西北,它是避暑山庄的早期建筑之一,始建时间不晚于康熙四十八年(1709年),石桥南北向横跨内湖南北,南北两侧木质牌楼二座,北为“双湖夹镜”,南为“长虹饮练”。康熙所作《双湖夹镜》诗序中说:“山中诸泉从板桥流出,汇为一湖,在石桥之右,复从石桥下注,放为大湖。两湖相连,阻以长隄,犹西湖之里外湖也。”诗云:“连山隔水百泉齐,夹镜平流花雨堤。非是天然石岸起,何能人力作雕题。[17]”明确表达了对杭州西湖的模仿。诗序中提到西湖的2处里湖,即西里湖、北里湖,分别为苏堤、白堤分出,苏堤长200m、宽36m,白堤长987m、宽33m,而避暑山庄长桥长仅64m、宽3.5m,其规模远小于苏、白两堤,只是沟通两岸联系交通、划分湖面的作用相近,对苏堤、白堤是一种写意的模仿。康熙帝借鉴苏堤、白堤建造双湖夹镜-长虹饮练长桥的思想在乾隆朝进一步证实。乾隆帝辛酉年(乾隆六年,1741年)《双湖夹镜恭和皇祖圣祖仁皇帝御制元韵》:“卧波新绿带痕齐,那数余杭苏氏堤。[11]”汤右曾《避暑行宫怀恩纪事诗二十首》之双湖夹镜也称:“夹镜澄明到碧虚,四山晴翠绕周庐。分明图画西湖景,此景西湖较不如。[11]”

水心榭长堤位于今避暑山庄湖区东南,它建造稍晚,约在康熙五十二年(1713年),连通今湖区南岸、东宫之北的半岛与清舒山馆岛,并分隔出银湖和下湖。目前文献未见此处景点在康熙朝初建时模仿西湖的记载,但乾隆甲戌年(乾隆十九年,1754年)《水心榭》说:“界水为堤,跨堤为榭,弥望空碧,彷佛笠泽垂虹,景色明湖,苏白未得专美。[18]”这里提及“苏白未得专美”,是将水心榭的美景与西湖相比。西湖“界水为堤”,苏堤、白堤、杨公堤均有划分水域的作用,这一点山庄与西湖相似;至于“跨堤为榭”,苏堤六桥和白堤三桥上均无桥亭,杨公堤3座桥中只有玉带桥上有一座重檐歇山桥亭。相对颐和园西堤六桥对西湖苏堤的明确模仿,水心榭长堤的建造与西湖堤桥相似程度不高,可能是对西湖苏白两堤借鉴基础上的再创造。

在这3座堤中,芝径云堤始建时间最早,在水域的划分中也起最为关键的作用,然而目前可见的文献却未提及它与苏堤、白堤的联系。这一点尚有待进一步考证资料证实。

3.2 万松岭(凤岭松涛)-万壑松风

图3 避暑山庄主要堤桥示意图(作者改绘自《承德古建筑》)

图4 杭州西湖主要堤桥示意图(作者改绘自奥维地图)

万壑松风在今避暑山庄正宫之北、湖区之南的高地上,始建于康熙四十八年,是前三十六景之二景。这里地势较高,可以远眺湖泊,院落在南,北面近方形的平地上栽植大片油松林,长风过处,松涛齐鸣。康熙御制《万壑松风》诗序说:“(万壑松风)在无暑清凉之南,据高阜,临深流,长松环翠,壑虚风度,如笙镛迭奏声,不数西湖万松岭也。[17]”明确表明万壑松风对西湖万松岭的借鉴关系。雍正十二年《西湖志》记载:“万松岭在凤凰山上,夹道栽松。白居易诗‘万株松树青山上’,盖谓是也。南宋时,密迩宫禁,红墙碧瓦,高下鳞次,上有门曰‘万松坊’。州城既改,平为大涂,而松亦无几。兹岭为会城来脉所关,宜培阴木;且为南北上下通衢,行人复资荫暍。雍正八年,补植万株,以还旧观。天风击戛,如洪涛澎湃,时与江上潮声相应答云。[16]”可知清初西湖的万松岭规模远大于比避暑山庄万壑松风。从选址来看,二者都选择高地,一方面适应松类怕涝的习性,一方面不局限于自身,可借远景。从景观特征来看,二者都在视觉景观之外,致力于营造阴凉的小气候,并借助风声营造动人的声响。此外,万松岭早先并非纯粹的植物景观,南宋时它邻近宫禁,原为红墙与青松相映衬,到清代这一胜景已不复存在,而在避暑山庄得以还原。避暑山庄万壑松风既属皇家,又靠近正宫,也是长松与宫墙相伴,也许是造园者的巧思。

3.3 月轮山六和塔(六和听涛)-永佑寺舍利塔

永佑寺舍利塔又称六和塔,在避暑山庄万树园东北侧,乾隆十六年(1751年)至二十九年(1764)年仿杭州西湖南岸月轮山六和塔和南京报恩寺塔所建。今永佑寺建筑存乾隆二十九年(1764)碑阳面刻《御制永佑寺舍利塔记》说:“自辛未奉慈辇南巡于夫招提兰若,转轮祝厘,无不虔奉。金根虽喜,檀界乃识。所谓金陵之报恩,武林之六和,归而欲肖之,以延鸿算。无何,而一不戒于火,其一将成而圮,……则有志过之作,永罢塔而弗为,然同时之建于热河之永佑寺者,不可中止。恐其蹈辙,乃命拆其弗坚,及筑不如式者,而概易之以石。越十岁,甲申,窣堵乃成,岿然峙于避暑山庄,较京师为尤北。[18]”可见永佑寺六和塔的建造有南京报恩寺塔、杭州六和塔2个源头。前者因本文不涉及而不赘述。后者属开化寺,位于西湖之南、钱塘江畔山坡上,据《杭州府志》,此地称龙山月轮峰,开化寺原址是吴越天宝间(907—910年)吴越王所建大钱寺(光绪《杭州府志》引《咸淳志》说为旧宁寿观),入宋寺废;宋开宝三年(970年),吴越王命智元禅师建六和塔,内藏舍利,以镇江潮,并作灯塔,“海船夜泊者,以塔灯为指南”。后该塔屡经兴废,“雍正十三年(1735年)八月三十日,奉旨令织造隆昇动支内库银两,重建七层……”,是为乾隆十六年(1751年),乾隆帝南巡至杭州时所见的六和塔。乾隆帝对此塔倍加青睐,曾为六和塔每层题匾。“道光三十年(1580年)毁,光绪二十六年(1900年)朱智重修”[19]。

对比今避暑山庄六和塔与其原型,可以发现二者有3点相似与1点不同。从建筑类型上看,二者都是寺庙中的塔且在寺庙中占据主导作用,杭州开化寺“寺以塔为主,故开化寺实祗六和塔的塔院而已”[20],这一点永佑寺与开化寺相似。从选址看,二者都是远近可借的点景建筑,具有地标的作用。从外观看,乾隆南巡时的杭州六和塔为六角七层密檐式(与现存光绪朝重修的塔有一定区别),避暑山庄永佑寺塔为八角九层密檐式,而且塔身都较为挺拔修长,造型有相似之处。但是从建造目的和寓意来看,二者大有不同。月轮山六和塔具有海上灯塔的实用价值,其建造目的是镇住钱塘江的江潮。永佑寺舍利塔的建造则具有政治寓意,乾隆帝建塔初衷是“以延鸿算”,即祈求国家长治久安的宏图,建塔之初适值“四卫拉特来归、西师筹画始至”,落成时又遇“伊犁耕牧日以辟,而堵波法轮舍利回焕”,又增添了“有志者事必成”[18]的意思。

图5 西湖双峰插云与南高峰、北高峰的视线关系示意图(作者绘)

图6 避暑山庄锤峰落照与磬锤峰的视线关系图(作者绘)

3.4 风篁岭一片云-如意洲一片云

避暑山庄一片云位于如意洲上,经历一次改建,前后所指不同。康熙初建时,“一片云”位于中轴线上,是御座正殿对面的单檐戏台。乾隆改建后,“一片云”偏居中轴线东侧,成为重檐戏楼;对面的戏台名为“浮片玉”,意为白云如玉浮空。康熙朝始建时为何取名无记载。到乾隆在甲戌年,御制《一片云》诗说:“对岫山房一片云,祥笼宝篆镇氤氲,试听细籁琅玕戛,何异风篁岭上闻(原注:名胜志余杭风篁岭上有一片石青润玲珑旧称一片云)。[18]”这里的“琅玕”是翠竹之意。从钱维城所绘避暑山庄七十二景图之“一片云”可以看到,乾隆朝一片云戏楼院落外确有竹林。乾隆帝在此院落中听闻竹声,联想起西湖南山的风篁岭;而风篁岭上有一片云石,避暑山庄此景又可以观云,故联想到风篁岭上的一片云石,遂将此处景名移来。

乾隆此说比较牵强。明末张岱《西湖梦寻》:“风篁岭上,有一片云石,高可丈许,青润玲珑,巧若镂刻。松磴盘屈草莽间。有石洞,堆砌工致。峰岩石后,有片云亭,为司礼孙公所构。设石棋枰于前,上镌‘兴来临水敲残月,谈罢吟风倚片云’之句。[21]”可见风篁岭的一片云是将奇石比作云。对比2处“一片云”,二者得“云”之名的缘由相去甚远,而且除了均有竹林这一植物景观以外,无论选址、功能、形态均不相同,属于对西湖景名的附会型写仿。

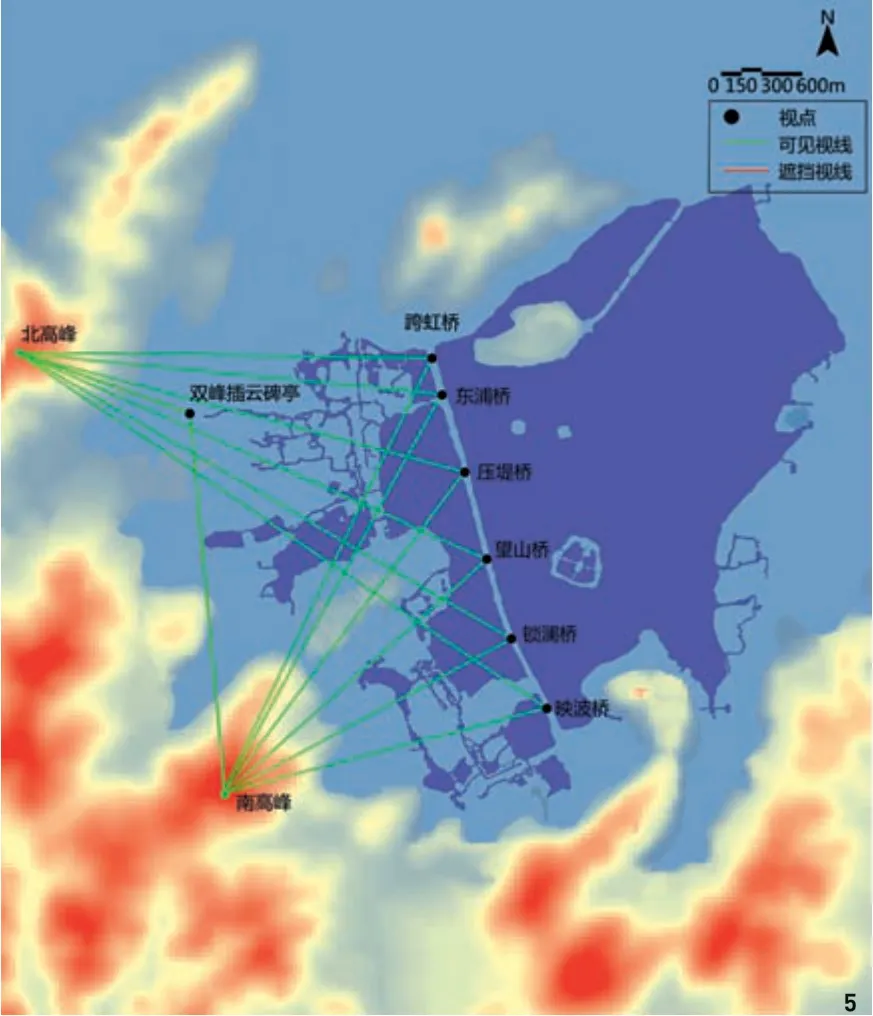

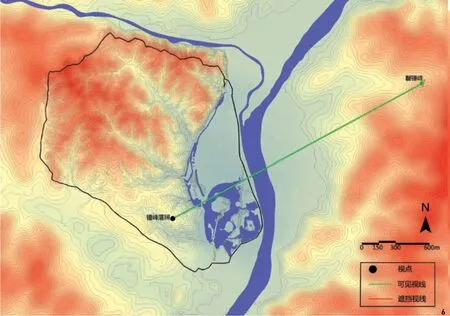

3.5 双峰插云-锤峰落照

避暑山庄锤峰落照与西湖北岸的双峰插云也是一对相似的景点。锤峰落照始建于康熙朝,至乾隆朝,御制《至避暑山庄作再叠壬子韵》说:“富庶堪称塞外苏,锤峰亦弗两高殊(原注:杭之西湖有南北两高峰,西湖十景之一,名曰双峰插云。山庄内湖水渺弥,数里环以群山,颇有天然胜概;其东面锤峰,即水经注所谓‘石挺’,亦为山庄三十六景之一,名曰锤峰落照,殊不让西湖之两高峰也)。[18]”认为锤峰落照不输于双峰插云,虽然据此不能肯定二者的写仿关系,但也说明它们具有一定相似性。

杭州西湖“双峰插云”之双峰指位于西湖之西北、海拔355m的北高峰和位于西湖之西南,海拔256.9m的南高峰,两峰相去十余里,中间山峦起伏。此景在南宋就成为西湖十景之一,当时称“两峰插云”,两峰山巅上各自建有7层佛塔一座,远眺双峰,峰形隐晦而塔尖分明,此景因此得名。双峰插云的观赏点几经变化。从南宋到清初,两峰插云为西湖十景之一,但只是从湖中遥望,未有明确的观赏点。今在西堤上行走观察,可以发现两高峰随处可见。明代李流芳认为从苏堤第三桥(望山桥)上观赏最佳,他在《西湖臣游图题跋·两峰罢雾图》中说:“三桥龙王堂,望湖西诸山,颇尽其胜……淡描浓抹,顷刻百态。[22]”清初2座古塔均毁圮,康熙帝南巡西湖御题十景时,改“两峰”为“双峰”,并建“双峰插云”御碑亭于今灵隐路洪春桥。清末学者钟毓龙在《说杭州》中说:“欲雨未雨之时,四山云幕,而南、北两峰以高故犹露其巅。此本为湖中遥望之景。清初必欲求其地以立碑,乃置之行(洪)春桥畔。[23]”由此,漂移的湖中之景变成了固定的湖畔陆上之景,但观赏对象的基本特征一直未变。双峰插云距离北高峰、南高峰的视线关系如图5。

锤峰落照亭位于避暑山庄西山一块台地上,海拔377m,背倚群山,此处建一座歇山敞亭,向东远借园外磬锤峰,又可以俯瞰湖区;它远眺的磬锤峰在山庄东面宫墙以外、武烈河左岸,槌顶部海拔596.29m,槌高38.29m(图6)。《圣祖御制诗》之《锤峰落照》诗序说:“平冈之上,敞亭东向,诸峰横列于前。夕阳西映,红紫万状,似展黄公望《浮岚暖翠图》。有山矗然,倚天特作金碧色者,磬锤峰也。[17]”《钦定热河志》卷二十七“锤峰落照”:“山庄东五里许为磬锤峰,……圣祖赐名锤峰。就山庄西岭构亭,与四面云山亭相望,东界诸峰,悉在指顾。每红轮西下,返照在东,众山苍然暮色,而是峰迥出,孤高扬晖,天末烟岚变幻,金碧陆离,题额曰‘锤峰落照’。[13]”可见,锤峰落照与双峰插云2处景点均选择观景条件优越之处远眺山峰,并于山顶各有视觉焦点,又分别借白云、夕照等瞬时天象,确有相近之处。差别在于双峰插云的观景点在湖上,是移动的,而锤峰落照的观景点在半山,是固定的。康熙帝于三十八年(1699年)题西湖十景,康熙四十年(1701年)为十景刻石建碑亭,康熙四十二年(1703年)避暑山庄初建,锤峰落照为第一批兴建的景点,很有可能借鉴了双峰插云。

3.6 其他

自康熙建园开始,清帝北巡至避暑山庄,一般端午前启程,重阳后方还,因此常在山庄度过端午、中秋和重阳节。(于敏中《御制至避暑山庄作元韵》夹注称:“驻跸至中秋后始幸木兰围场。[13]”)避暑山庄中清帝赏月处主要有三:山岳区东北部的青枫绿屿的月台,山岳与平原之间、位于水口的文津阁的月台,南部的湖区。其中南部湖区水波浩渺,波光潋滟。乾隆帝《八叠中秋帖子词命扈跸词臣和之》序说:“玉宇宵澄,月届秋中而愈皎;屏山云敛,地临塞上以弥清……时当太液秋风,咸循成例,环周一纪,冰轮常暎,冰心叠和,八巡胜赏,仍于胜境。[18]”提到山庄湖区中秋之景与南巡所见景色相似,而接下来的诗中说:“涌金漫说钱塘好,一例冰光潋碛池”,则直接将山庄湖水与钱塘比较。又《中秋即事》:“庆月真宜避暑庄,楼台高下朗寒光。一轮久照辉蓬阆,亿载如恒祝寿康。不遣絮云翳空宇,早扶蟾魄上东冈。野潭潋滟金波涌,何必平湖更忆杭。[18]”乾隆帝数次中秋之夜将山庄湖区与平湖秋月相比,说明了山庄和西湖在某些特定节令也有联系。

此外,乾隆四十九年(1784年)皇帝作《西湖图》卷,引首御笔“兴寓湖山”。从题画诗中知道,乾隆帝是在避暑山庄青莲岛的烟雨楼中画西湖湖心亭,结合2座小岛相似的形态和周边湖山之景,说明乾隆帝对二者的相似性有所感悟。

4 结语

综上,清代避暑山庄与杭州西湖在山水构架、景点选址布局和意境营造等方面确实存在一定的相似和联系。目前,由于文献的缺失,我们尚不能断定康乾两帝在南巡时有意识、有计划地收集西湖的素材并在避暑山庄中着意写仿,但多方信息表明,康乾两帝营建避暑山庄时确实受到西湖的启发,其中部分景点也分别在不同程度上借鉴了西湖的相应景点。

避暑山庄对西湖的借鉴是多方面的。山庄堤、桥与白堤、苏堤对湖面的划分相似,万壑松风是对西湖万松岭具体而微的模仿,永佑寺舍利塔与月轮山六和塔2座风景建筑在选址和造型上相近,锤峰落照与双峰插云观景点、目标点的特征和借景关系相似。此外,避暑山庄各景点根据立地条件做了相应的再创造,体现出对写仿对象的深入认识和灵活应用。至于西湖写仿避暑山庄的原因和过程,则有待进一步研究。