雷哈《36首赋格》的创作风格与创新性研究

孙志鸿

(山东艺术学院音乐学院,山东 济南 250014)

引言

安东·雷哈(Anton Reicha,1770-1836)是18世纪末19世纪初法籍波西米亚作曲家,其生活的年代和环境大致与维也纳古典乐派的作曲家相同。雷哈在音乐创作、音乐理论和音乐教育等方面做出了历史性的巨大贡献。

雷哈《36首赋格》(Thirty-SixFugues)创作于1803年之前,于1803年出版于维也纳,题献给于1770年以后相识的海顿,并附上了一首献给海顿的诗篇。1805年出版了第二版,法语标题是Trentesixfuguespourlepianoforte,composéesd'aprèsunnouveausystème(《为钢琴所做的36首赋格——基于新的创作体系》)。

1952年,由杰克斯·鲁瓦基亚(Czechos-Lovakia)编辑,布拉格的奥比斯(Orbis)出版社出版了第三个版本。1973年由希考拉(Václav Jan Skora)编辑,卡塞尔(Kassel: Bärenreiter)出版社出版了第四个版本。

《36首赋格》中每首赋格的创作时间并不相同,其中有12首赋格创作于1799年,并于1800-1801年出版于巴黎,这12首赋格包括《36首赋格》中的第1首(第2首)[注]括号内为1799年出版的12首赋格的顺序,下同。、第2首(第6首)、第4首(第4首)、第8首(第9首)、第20首(第7首)、第21首(第1首)、第22首(第3首)、第23首(第5首)、第25首(第8首)、第26首(第10首)、第27首(第12首)、第35首(第11首)。除以上12首赋格之外,第9首赋格源自《D·斯卡拉蒂主题赋格》(1802,Op.32);第14首赋格源自两首《幻想练习曲》(1802,Op.31);第11首源自《练习曲训练》(EtudesouExercices,Paris, 1800-1801,op.30)第二部分第9首。另外一些赋格源自《实践的例子》(PractischeBeispiele,1803)。

一、《36首赋格》创作风格探微

雷哈《36首赋格》虽产生于古典时期,但是在风格上却具有承前启后的特征:

(一)以古典主义风格为主,在和声、结构等方面适度扩展

古典风格最典型的因素体现在赋格结构的对称和平衡方面。优美而富有逻辑性的赋格本身就是古典主义音乐思维的集中体现。雷哈非常注意赋格各部分之间的结构平衡和对称,通过丰富的和声语言形成分界鲜明、对比清晰的具有不同功能的次级结构。

在保持赋格基本结构的对称和平衡的古典美的基础上,雷哈在和声与曲式方面进行了适度扩展。首先是在和声语言方面。《36首赋格》中的和声语言不仅起着明确调性和结构的骨架性作用,同时也赋予了其造型性和描绘性等作用。雷哈扩展调性的半音化和声写作,对他离世之后的一个新的风格时代产生了积极的影响,甚至在他的片段中能够听到晚期浪漫派或者民族乐派的和声音响。其次是在赋格结构与古典曲式的融合方面。雷哈在赋格的创作中广泛吸收了同时代成熟的器乐体裁和结构形式,将多样化的曲式结构原则巧妙的融入到赋格结构中,增强了赋格的表现力。

(二)具有了浪漫主义和民族主义的一些风格因素

1.半音化和声的运用。和声语言的新因素也就是半音化手法的丰富,这主要体现在如下几个方面:

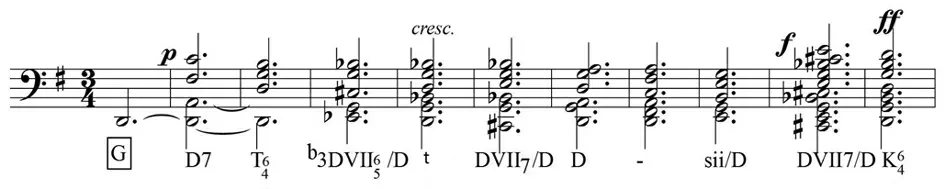

一是引入副属或副下属和弦来扩展调性,甚至构成离调模进。下例是第5首赋格尾声中运用半音化和声写作的例子,其中副下属和弦和向VI级和弦的离调使得这个终止式产生了丰富的半音化效果:

谱例1

除此之外,第28首尾声(132-134小节)、第34首尾声(65-82小节)等都运用了离调模进来强调半音化和声的紧张度和色彩感。

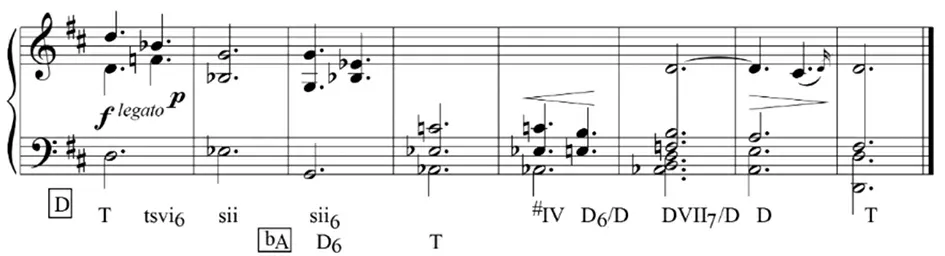

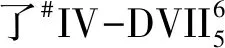

二是交替调式和弦的引入。雷哈常常通过阻碍进行引入交替调式的和弦,在保持基本功能框架的基础上形成了丰富的色彩变化。如第7首赋格再现部中主题最后一次进入(88-96小节),引入了同主音小调的vi级和弦和拿波里六和弦,之后通过这个和弦短暂的离调至bA调,并以bA调的主和弦作为D调的#iv级和弦,引入重属和弦构成D调的终止式:

谱例2

另外,第28首赋格再现部主调和声织体的引入部分(132-134小节)、第9首赋格尾声部分(63-66小节)等,都运用了交替调式和声。

谱例3

2.民间歌曲主题的引用。巴赫《平均律钢琴曲集》中的主题基本是格言式的抽象化主题,其中情感的表达和内容的刻画较为内敛。而雷哈《36首赋格》中主题的类型和性格更为丰富,其中既有抽象的格言式主题,也有描绘特定内容的主题,也有一部分主题是民间性的,这主要体现在主题内部避免了动机结构,代之以平衡的双句体对比乐段形式,旋律进行强调自然音和歌唱性,较少调性的变化。如第20首赋格主题是a(4)[注]括号内为小节数,下同。+b(4)小节的自然音单一调性对比乐段;第22首赋格主题是a(2)+b(2)小节的自然音单一调性对比乐段,其中的变化辅助音为主题增添了诙谐欢快的性格;第25首赋格主题是a(4)+b(4)小节的自然音单一调性对比乐段,第二句中有变化的装饰音,音乐性格欢快、活泼。

二、《36首赋格》的创新性

(一)对赋格创作技术的拓展和丰富

1.以赋格结构为基础,融入其他音乐结构原则。

(1)奏鸣曲式与奏鸣原则。奏鸣曲式是基于表现新的时代精神下的产物,是西方人文主义哲学命题——通过斗争实现伟大目标的体现。在雷哈的前辈如莫扎特、海顿的努力下,近代奏鸣曲式产生,并经由雷哈的好友贝多芬的开拓,成为表现矛盾冲突和伟大哲学命题的最高级曲式。雷哈深知赋格是擅长论证而不善于表现矛盾冲突的(不是不能够表现),而诸如增加主题从而使得赋格具有矛盾性的做法,看起来也只是赋格平面化的扩展,并没有在本质上有所变化。因而,雷哈在赋格的创作中,尝试将奏鸣曲式的基本原则融合到赋格中,从而使得赋格这种擅长推理论证的音乐形式具有了表现斗争和矛盾冲突的可能性,这种开创性尝试与贝多芬晚期将赋格整体运用于奏鸣曲式中是不同的,赋格只是作为奏鸣曲式的一个部分而已,赋格结构并没有本质的变化。而雷哈赋格中对奏鸣曲式的借鉴和融合,在某种程度上使得赋格向奏鸣性靠拢,拓展了这种古老音乐形式的表现力。

(2)变奏曲式与变奏原则。变奏曲是器乐水平不断提高,作曲技术发展到一定程度的产物。在巴洛克和古典主义时期,变奏曲是一种重要的体裁形式。雷哈赋格中对变奏曲的吸收,将变奏曲与三重赋格紧密的结合起来,充分展示了这两种结构各自美妙之处的融合。雷哈的变奏赋格首先开始于一段主题群,之后通过对旋律一步步的复杂化装饰,以及保持和声上的规律性,既获得了统一性,也保持了音乐的趣味和逻辑性。尽管这首变奏赋格较为短小,它可能只表达某种特定的情感体验,但是这种结构上的融合以及对无调性的初探,无疑以一种强大的力量影响着后世的作曲家,才能在他的启迪下向着更深、更广的艺术领域去开拓。

(3)回旋曲式与回旋原则。回旋曲结构是世俗性歌舞音乐的呈现方式,在古典套曲中,常常作为一个对比性的、具有一定表现内容的乐章应用于套曲结构中。雷哈第30首三重赋格中,将回旋曲原则与赋格三部性原则相结合,形成了重视主题循环而忽视对比和矛盾冲突的单一性音乐结构。其两个插部是通过主题材料的展开形成间插段这种形式出现的,因而具有早期回旋结构中的展开性插部、主部与插部对比性小的特点。

(4)三部性赋格结构的变化——再现三部性原则。将三部性赋格的中部运用主题展开,调性、织体形态以及新主题的引入等技术,构成了较强对比性的中部结构。如第32首并列呈示的二重赋格。第一呈示部即再现单三部曲式的A部,第二呈示部即B部,通过具有强烈对比性格的主题与第一主题的对比结合、调式色彩的变化(同主音大小调)、局部双调性中心的强调(be调和bG调)以及整体的复对位发展等,形成了三部曲式的对比—展开中部,当然这个对比—展开不是分阶段陈述的,而是同时进行的,这正是复调写法的极大优点。

总之,雷哈这些融合了其他结构形式的赋格,不是简单的主题性格和风格的模拟,而是在赋格的建构上植入了这些非复调曲式的基因和程式。这种赋格和其他音乐体裁之间的互文性,最大限度的保持了赋格的基本特征,扩展了赋格形式的表现空间。

2.赋格体裁的扩展。体裁扩展指的是赋格形式与其他体裁形式的结合,使得赋格向着套曲形式发展,同赋格结构中融合其他结构原则一样,赋格与不同体裁的结合,也会突破单一复调结构的局限性,扩展其表现空间。

(1)幻想曲与赋格。第14首作曲家标明赋格幻想曲(Fuga-Fantasia)。整体上看,这就是一首不折不扣的幻想曲,赋格的特性仅仅体现在“呈示部”中的主题在主—属调的进入上。而主题的主调性陈述、速度的对比、高度的半音化进行、类似无穷动的八分音符的等值节奏等无不显露出幻想曲“即兴性、结构自由多少具有幻想性质”的特点[1](P295)。

(2)引子与赋格。第27首赋格,由一段主题的八度齐奏作为引子(作曲家标记为Introduction),停顿在自由延长的属和弦上,之后以相同的速度,连接赋格在低声部的首次呈示,具有引子和赋格这种两乐章套曲的雏形。

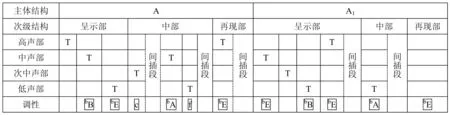

(3)复式赋格。如第6首赋格在整体上是二部结构的赋格,但是两个部分基本是一首完整赋格的变化重复,由此构成一种结构非常特殊的“复式赋格”。这是雷哈将独立赋格置于更大的结构空间中,运用并列和变奏的原则构成更复杂的结构形式的尝试(表1)。这种对赋格的处理手法早在巴赫时代就有了,巴赫曾将完整的赋格作为再现三部结构的A和A1部分(详见《英国组曲》第六首的序曲):

表1

3.调性思维的复杂化与主调性倾向。雷哈赋格中的调性思维较他的前辈相比,有着复杂化和个性化的特点,概括起来,主要有两点:

(1)三度调性思维。这主要体现在三个层面,一是异调结构的三度调性思维,即赋格开始调性与结束调性为三度关系,如第20首赋格,开始于A调,结束于F调;第22首赋格开始于A调,结束于C调;第26首赋格开始于C调,结束于bA调;第31首赋格开始于E调,结束于bA调。二是赋格主题进入的三度调性关系,如第21首赋格呈示部的调性布局是C-A-F-D调,中部开始部分(17-20小节)的调性关系是F-D-B调,中部第二次紧接段的调性布局是bD-bB-G调;第22首赋格呈示部中的调性布局是A-C-E-G-bE-D-F调,除了第5次和第6次之间的调性关系为小二度之外,其他进入均为三度关系,再现部(59-74小节)开始部分调性布局是B-D-F-C调,前三次调性关系严格的保持了三度关系。除此之外,第23首、第25首、第26首、第27首、第29首、第31首、第35首等都是主题进入的三度调性关系的赋格。

三度调性关系作为呈示、发展主题的主要调性思维,是雷哈对赋格调性思维的拓展,是作曲家追求创作个性和丰富的调性色彩的结果。它预示着一种表现个性自由的新的音乐时代的到来。

(2)三全音调性思维。这主要有三个层面,一是异调陈述中的三全音调性关系。如第31首赋格开始自D调,结束于三全音关系的bA调。二是呈示部中主题进入的三全音调性关系,如第20首赋格主题开始于A调,答题则从bE调进入,主题和答题形成了三全音调性关系;第18首二重赋格两个主题结合呈示,调性为A调,结束于bE调。答题则从bE调开始,结束于A调。三是将三全音调性关系作为赋格发展到一定阶段,体现赋格的高潮来使用。第21首赋格中部三度关系的紧接段之后,主题从bA调进入,之后进入bB调,第三次从A调进入,第四次则从bE调进入,并结束在bA调的T6和弦上,以此种调性关系作为中部第一部分的结束。

三全音调性关系在雷哈赋格中的运用,丰富了调性的张力和色彩,扩展了调性思维,并对20世纪的创作技术有着深远的影响。

4.对新的答题形式的探索。

雷哈在探索新的赋格呈示部的同时,也尝试了新的答题形式:

(1)八度答题。如第2首赋格主题前三次进入都在f调,形成八度答题,只不过变换了不同的音区;第5首赋格主题前两次进入都在G调内,形成八度答题;第17首赋格由于是短小主题以主题群的方式紧接进入,其第二次八度答题所形成的稳定感被之后的上四度答题消弭;第19首赋格主题前两次进入构成八度答题关系,然而,第二次进入却以异调配置的技术改换了音级的属性,形成了主题进入的变化因素;第28首赋格主题的前两次进入也形成了八度答题;第33首赋格主题的前两次进入也属于八度答题关系。八度答题使得主题的轮廓加深,调性稳定,而其发展因素通常由其他方面保持或形成。

(2)三度答题。三度调性答题是展开性和色彩性兼具的赋格答题形式。在雷哈的赋格中,有9首赋格或整体或局部运用了三度调性关系构成主题进入或三度答题。如第21首赋格呈示部主题从C调进入,答题则从A调进入,主题的第三次进入在F调,第四次进入在D调,主题四次进入的调性关系皆为三度调性关系。第22首赋格主题自A调开始,答题从C调进入,主题第三次进入在E调,第四次进入在G调,第五次进入为bE调,五次主题进入所形成的调性关系都是三度调性关系。

(3)三全音调性答题。如第18首二重赋格主题从A调进入,结束在bE调,而答题从bE调开始,结束在A调。主题和答题形成三全音调性关系。无独有偶,第20首赋格主题从A调开始,结束于bE调,答题则从bE调开始,结束于A调。三全音调性属于最远的调性关系,两调之间仅有一个音级是相同的,因而所形成的紧张度和新鲜感是其他调性关系不能相比的。三全音调性关系从极远构成了对主调的支持,两个调之间的微弱关系被20世纪作曲家诸如巴托克等重新定义,构成具有功能性的三全音轴心体系,这两者之间确实也存在着某种历史的默契。

(4)变奏性答题。第8首赋格是一首“循环调性”赋格,然而主题与答题的设计也非常有创意,首先这是属调答题,然而这不是普通的属调答题,而是将其以自由倒影的形式进行变奏性发展。在赋格随后的进程中始终保持着这种主题和答题的关系,并以规律性的五度调性移动结合对题的变化构成赋格的逐渐展开。

5.将主调织体有机融入赋格结构中。在巴赫的赋格中,各个声部线条自始至终非常清晰,只是在终止式部分常常引入主调化织体来加强其和声力度与终止的调性稳定感,而在雷哈的赋格中,主调织体引入到赋格中已经变成了一种常态化的重要手法。其作用有三个,一是音响调节和对比作用;二是强调和强化主题作用;三是结合和声的运用形成富有表现力的新色彩。

6.将赋格次级结构进行变异。这主要表现在如下四个方面:

(1)展开性中部。有些赋格的中部规模较为庞大,材料和调性得到了充分的发展。如第17首(22-75小节)、第28首(20-82小节)、第33首赋格(25-141小节)等。

(2)间插段的独立性增强,并可以替代中部。如第10首赋格,呈示部(186小节),主题共有六次进入,调性分别为d-a-d-a-d-d调,中部自86小节开始,bE调,以庞大的间插段独立代替了中部。再现部(116-130小节),只有一次主题进入。

(3)紧接段的作用降低。在赋格中,紧接段同时具有审美意义和结构意义。美妙的紧接段能使赋格增色不少,大大提升赋格的艺术性。同时,紧接段也是展开主题,将赋格推向高潮的重要手法。在雷哈的赋格中,紧接段主要作为主题的展开手法而运用。

(4)重视连接段落的写法,甚至将连接段发展为独立意义更强的连接部。这也是赋格受奏鸣曲式影响的具体技术体现。如第28首赋格连接呈示部和中部的第一间插段,其第二部分就是中部的开始,但是主题并未出现,而是由一个单声部的半音化走句引出主题陈述调性F调,因而这个连接句具有了奏鸣曲式中连接部的意义。这是整首赋格融合奏鸣曲式结构思维的技术体现。

7.对节奏思维进行扩展。作为具有强烈创新意识的作曲家,雷哈不仅仅在赋格的具体写作技术和调性思维上体现出他新的构思,同时也将创新的触角延伸至节奏领域,在这个领域进行了富有意义的、对后人启迪深远的探索。节奏思维的扩展主要体现在以下几点:

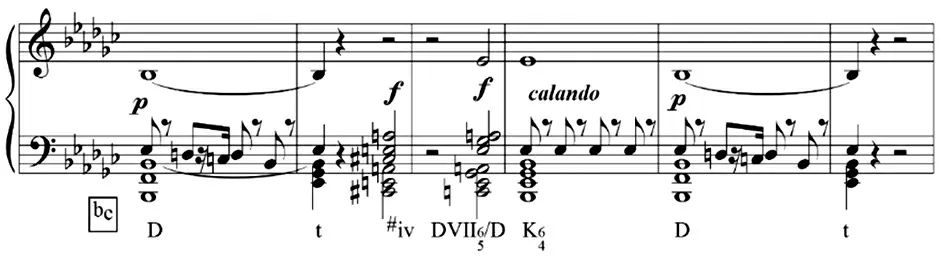

(1)非小节体系与华彩乐段的影响。第29首赋格第78小节,在主持续音上的一段由主题材料构成的自由卡农,具有稳定调性的作用。在长达六个全音符长度的时值内,没有小节线,因而也没有了节拍的律动性,可称为“非小节体系”。作曲家标明这段音乐为quisa candenza,表明这是受古典协奏曲中即兴性华彩乐段影响的结果。第28首赋格再现部第132小节引入的主调化合唱织体,展示了作曲家丰富的和声技术。这段音乐虽然标为4/4拍,但是实际记谱并没有小节线,因而其节奏律动的把握仍由演奏家来即兴式处理,因而也属于非小节体系在赋格中的局部运用。

(2)复节拍。第30首赋格自始至终运用了复节拍技术(尾声除外),三个主题以两种不同的节拍结构结合在一起,第一主题和第三主题为4/2拍,第二主题为3/4拍。复节拍技术早在莫扎特的歌剧中就有运用,作曲家为了表现丰富的歌剧场景而在不同的声部中使用了不同的节拍,从而强化了不同声部之间的对比。在这部赋格中,两种节奏的纵向结合,赋予了三个主题以独立意义和独立表现空间。

(3)混合节拍与交错节拍。第20首赋格主题运用了5/8(3+2)拍,而第28首赋格主题则运用了8/8(3+3+2)拍并贯穿始终。整首赋格中只是在第132小节才运用了标明4/4拍,实际为没有小节线的主调合唱织体。在第21首赋格主题则运用了2/2拍和3/4拍的交替并贯穿赋格的始终。以上赋格中的混合节拍或交替节拍的运用,从雷哈所处的历史时期来看,确实是对单一节奏思维的大胆突破和尝试,它带来了更加个性的赋格写作,并影响到下一个世纪的音乐语言。

(二)对赋格表现功能的扩展

雷哈的赋格在保持赋格擅长论证的理性结构特征的基础上,赋予了赋格以更多的感性表达功能。同贝多芬扩展奏鸣曲式一样,雷哈以“扩展”赋格的思维,来回应18世纪末到19世纪初以法国为中心的西欧社会和文化的巨变。

描绘性与感性表达是雷哈赋格中较为突出的艺术品质。如第27首赋格主题通过辅助半音和经过半音的装饰,以及分解和弦的运用来表现“疾驰”的马车形象;第19首赋格主题则通过同音反复、装饰性经过半音的运用暗示了“风”的形象;第18首二重赋格节奏化的主题和固定音型化的主题的结合,则更具画面感,像是描绘了寒冷的冬天,弹着乐器沿街独行的卖艺人的形象;还如第14首、第28首、第31首赋格等不再是对客观世界的描绘,而是对矛盾、斗争的社会环境和心理境况的刻画,通过与其他曲式相融合的方式,扩展其表现的艺术空间。

(三)对新赋格形式的探索

1.循环调性赋格。第8首赋格是一首充满创新意味的赋格。作曲家在缀以Cercleharmonique字样,意指这首赋格主题进入运用了所有的调。具体来说,赋格的前三次进入可划为呈示部(1-12小节),其调性布局为D-A-D调。第四次至十四次是按照下五度的原则,在十一个调性上循环一次,G-C-F-bB-bE-bA-bD-#F-B-E-A调,可以看作是中部。再现部(45-56小节)主题进入三次,调性分别是D-A-D调,之后接全曲唯一的间插段以及尾声,赋格结束。此首赋格调性结构如此规律的布局,也丧失了调性作为重要发展和结构手法的地位,因而,作曲家除了强调对题有逻辑的趋向复杂化和主调性倾向之外,还强调主题原型与主题的变奏性发展呈交替进入,以此获得音乐发展的动力和新鲜感。

2.调式赋格。第13首赋格即是一首调式化二重赋格,呈示部(1-16小节)主题共有3次进入,第一次从C伊奥尼亚调式开始,以明确的终止式结束在G混合利底亚调式主和弦上;第二次从G混合利底亚调式开始,结束于d多利亚调式主和弦上;第三次从d多利亚调式开始,结束于a艾奥利亚调式主和弦上,呈示部结束,中部即从a艾奥利亚调式开始,非常巧合的与“中部主题从平行调进入”的原则相吻合。中部(16-25小节)主题只有一次进入和一个间插段,自a艾奥利亚调式开始,结束于e弗里几亚调式;间插段自e弗里几亚调式开始,结束于F利底亚调式。再现部(25-34小节)即从F利底亚调式开始,包含主题的一次进入(自F利底亚调式开始,结束于C伊奥尼亚调式),之后通过第二间插段连接终止式,结束于C伊奥尼亚调式。

此首赋格自始至终没有出现一个变化音,可称为“白键的赋格”。这与150年之后肖斯塔科维奇《24首前奏曲与赋格》第1首赋格异曲同工,显示出两者之间的一种跨越时空式的对话和关联。然而,比起肖斯塔科维奇的赋格,雷哈的赋格有几个典型的不同之处:一是调式呈现的规律不同,雷哈的赋格调式基本是以上五度的音程关系呈示的,在中部到再现部之所以从e弗里几亚直接进行到F利底亚不是作曲家破坏了规律,而是省略了B洛克利亚调式,由此使得雷哈的这首赋格只用了六个调式。而肖斯塔科维奇的赋格则将五度音程关系的主题成组进入用于不同的结构中,如呈示部的C-G调,中部的E-A调和A-D调,且七个调式都出现了。第二个不同就是雷哈赋格主题是转调的,从一个调性开始,通过明确的终止式确立在属方向的新调上,而肖斯塔科维奇的赋格则是在线性的运动中形成具有隐蔽性的调式调性的确立。

3.超多主题赋格。第15首是一首运用六个主题构成的重叠呈示赋格。六个主题虽然轮廓和长短不同,但都具有歌剧咏叹调般的抒情和优美,具有鲜明的声乐特性。作曲家运用六重对位技巧来发展这段六主题复调结构,形成了表情丰富、具有崇高内在品格和宗教情感体验的音乐性格。此首赋格虽然是六个主题,然而完全没有超多声部所形成的浓密和声效果,相反,每一个声部在非常清晰的同时又保持了和声的力度,这恐怕得益于作曲家的精巧处理——尽量在时间的先后上形成不同主题的进入。

4.固定旋律呈示部。第24首赋格呈示部是由主题在主调上的相同音位上的三次进入构成的。此种用法显然是固定旋律技术对赋格影响的体现。此首赋格呈示部应用固定旋律方式构成呈示部的主要原因,一是主题本身由于交替节拍的运用,已经产生了较鲜明的个性,推动音乐发展的动力让位于不断引进的新的对题声部;二是作曲家刻意强化和突出主题。

结语

综上所述,雷哈的《36首赋格》是欧洲近代狂飙运动时代的产物,他和贝多芬一道,运用不同的音乐形式表现着那个变革时代中具有独立精神之人的所感所见,将巴赫赋格中对生活的质朴热爱以及对宗教的虔诚信念转变为表现更加世俗化的生活描绘和体验。如果说贝多芬以扩展的方式使得奏鸣曲和交响乐成为承载信念、道德和自由的媒介,而雷哈则使得赋格这种理性结构扩展为具有同样承载功能的媒介。从这个意义上看,雷哈的赋格艺术价值是永恒的,雷哈赋格创作中的许多技术,直到20世纪才得以广泛运用,他是古典主义时期探索新音乐语言的开拓者。他在赋格中的全方位开拓,为赋格乃至整个西方古典—浪漫主义音乐打开了通向新时代的大门。

——以利盖蒂的部分音乐作品为例