OUV定义中加入保护管理评估对世界遗产申报的影响

吕 宁

(清华大学建筑设计研究院有限公司,北京 100191)

符合的标准、真实性与完整性及保护管理状况的要求作为世界文化遗产突出普遍价值(outstanding universal value,OUV)的三大支柱,为遗产领域研究者所熟知。然而事实上,OUV的三大支柱并非同时确立。随着《实施〈保护世界文化与自然遗产公约〉的操作指南》(下文简称《操作指南》)的修订,对保护管理状况的要求和评估于2005年才增加到OUV定义中,修订的初衷在于从申报环节加强对遗产地保护的重视。然而近年来,随着遗产类型的逐渐丰富、遗产地面临的威胁日益增多,在世界遗产大会上的申报评估环节中,因保护管理状况出现问题而被咨询机构建议“要求补报”(referral)或“要求重报”(deferral)的状况屡见不鲜,世界遗产委员会、缔约国常以遗产地“已符合价值标准”为前提,就保护管理状况要求是否应影响列入,展开与咨询机构的博弈。基于此,本文试图从保护管理状况加入OUV的源起、初衷出发,通过数据和文化遗产案例分析,探讨保护管理状况作为申报要求的一部分加入OUV后,对世界文化遗产申报的影响。

1 OUV的定义及保护管理状况要求的纳入

不同于“符合的标准”和“真实性、完整性”作为世界遗产列入标准,较为迅速地得到了咨询机构、委员会和缔约国的普遍认可,“保护管理状况要求”纳入OUV经历了较长时间的讨论。

1977年第一届世界遗产委员会会议中,委员会要求咨询机构之一的国际古迹遗址理事会(下文简称ICOMOS)起草《操作指南》。在当年形成的初版《操作指南》中,OUV被认为是“对全世界人们具有普遍或者广泛评定的重要性、突出影响和价值”[1],并提出了5条通用标准①在通用标准2中,指出文化遗产和自然遗产应使用各自的一套具体标准。,此时还并未有OUV “支柱”之说。1980年版《操作指南》首次提出“文化遗产地具有OUV,必须满足6条标准中的至少1条,同时满足真实性要求”[2]。此后,价值标准和真实性完整性要求逐渐成为世界文化遗产申报评估环节的重要评定因素。截至1998年,世界遗产中心与荷兰政府联合在阿姆斯特丹举办了世界遗产全球自然和文化遗产战略框架专家会议(Global Strategy Meeting in Amsterdam, 1998)。与会专家更新了OUV的定义,“所有文化共同或共享普遍性问题的出色回应”[3](an outstanding response to issues of universal nature common to or shared by all cultures),并建议建立统一的文化和自然遗产标准。相关内容在2005年版的《操作指南》中予以确认;同时还提出了对OUV、真实性和完整性定义的有关建议,包括遗产地保护管理应被纳入价值的综合性战略进程(integrated strategic process)中统一考量等。次年马拉喀什第23届世界遗产大会上,会议通过了对《操作指南》修订的决议。2000年4月,教科文在英国组织了题为“《操作指南》修订”的国际专家研讨会(the International Expert Meeting on the Revision of the Operational Guidelines),会上专家们主要提出了3条建议[4]:①《操作指南》文件应具有逻辑性、描述性和简略性,对用户友好,将资料放置于附件中;②II.C.1 .In addition to having been deemed to be of outstanding universal value, a property must also meet the conditions of authenticity and/or integrity and must have an adequate legal/management protection system to ensure its safeguarding.首次提出在尽量保留原有段落的基础上增加关于遗产地保护和保存(protectionandconservation)的综合篇章;③(为一些议题)提出一些新的草案。

在同年召开的第24届世界遗产大会上,委员会通过了新的《操作指南》目录框架,其中第3部分为“世界遗产的保护与保存”(protection and conservation of world heritage properties)专章。2001年第25届遗产大会上,委员会决定于次年成立《操作指南》修订小组,讨论包括如下3个核心问题在内的修订[5]:①紧急情况下谁有权利提交世界遗产的申报;②标准(v)和标准(vi)文本的修订确认;③在列入世界遗产名录之前,保护管理规划是否为申报的必要条件。

修订小组的工作于2003年2月世界遗产委员会在巴黎召开的第六届特别会议(World Heritage Committee Sixth Extraordinary Session,Paris)议程5“《操作指南》的修订”中进行了汇报。根据1998年阿姆斯特丹会议和2000年英国会议精神,该版草案对《公约》中缺乏清晰定义的OUV进行了详细的界定,达成了对标准(v)和标准(vi)的修订共识;同时也探讨了真实性和完整性的应用框架:参与修订小组的缔约国普遍认可了真实性和完整性二者标准使用方式不同,前者仅在文化遗产申报中使用,而后者通用于文化和自然遗产;同时提出,《操作指南》中关于真实性标准应以一般概念为主,不必过于精准严苛,以适应不同文化背景下的使用。就管理与法规要求而言,修订小组对法规/管理体系要求的多样性(包括传统保护体系)予以充分考量,认为有必要对尚未编制世界遗产管理规划的遗产地提供针对性的国际援助。至于保护管理规划是否应为申报世界遗产之时的充要条件,当时的《操作指南》修订小组认为这是一项政策性事务,应该由世界遗产委员会进行决定[4]。

在2003年第27届世界遗产大会上,《操作指南》草案II.C.1条中提出[6]。“此外,被视为具有OUV的遗产地还需满足真实性和/或完整性要求,且具备恰当的法律/管理体系以确保遗产地安全”②。但大会审议中,就该版草案的讨论并未达成共识,委员会要求《公约》各缔约国继续提交就《操作指南》草案的意见。根据《操作指南》两年进行一次修订的惯例,2004年第28届大会并未专门讨论该议题。

经过2003—2005年为期两年的继续讨论,在广泛征求了缔约国、委员会的意见之后,根据2003年巴黎特别会议精神修订的《操作指南》最终于第29届世界遗产大会上通过并公布。在本版《操作指南》第78条中,“保护管理要求”首次与符合的标准、真实性和完整性状况一起,被纳入OUV定义中[7]。除了将保护管理要求纳入OUV定义、正式提出“三大支柱”(图1)之说外,这版《操作指南》还做出了申报数量限制、符合标准的若干修订等若干重要修订。因此,其在世界遗产中心的官网上首次以英语、法语、阿拉伯语、希伯来语、西班牙语、葡萄牙语、日语和俄语8种语言共同发布③通常情况下修订的《操作指南》发布英语和法语两个版本。。考虑到一些遗产地(尤其是文化景观或土著遗产)仍然沿用着传统的管理制度,且被认为合理有效,保护管理要求中并未明确提出必须在申报前完成保护管理规划,而是以相对更灵活的“需要具备完善的保护管理体系/制度”代替。至此,OUV三大支柱的格局形成,此后的申报评估中,保护管理状况被纳入了OUV的评估内容中。

从修订初衷来说,此前保护管理状况虽然也是世界遗产申报时需要考量的要素之一,却并非OUV的必要组成。将保护管理相关要求纳入OUV定义,无疑提高了缔约国对提名地保护管理的重视度。以中国为例,《遗产地保护管理规划》的编制逐渐受到重视,最终被确定为提名地申报的必要条件之一,基本上2010年后申报的项目都在文本中有专门章节对保护管理规划编制和实施情况做较为详细的说明。然而,从世界范围来看,OUV定义中增加了“新的支柱”,是否真的能扭转缔约国“重申报、轻保护”的现状、是否对世界遗产名录的代表性和可信性有所影响,都是有待商榷的。下文中,笔者统计了2007—2018年相关的申报数据,试图对上述问题做进一步探讨。

2 世界遗产申报中的保护管理状况评估

2.1 2007—2018年申报相关数据统计

2005年《操作指南》公布后,申报文本体例并未发生大的改变,对提名地保护管理状况的评估仍然依据申报文本第4章“遗产地影响因素(factors affecting the property)”和第5章“保存与管理状况(factors affecting the property)”中的相关章节展开。但从2006年提交申报文本的项目④即2007年大会讨论项目。开始,保护管理状况作为OUV组成部分,其评估结果对咨询机构给予的最终评估结论产生了影响。根据咨询机构、法律顾问和世界遗产中心秘书处的解释,咨询机构对提名地进行申报评估后、给出的4种结论性意见及阐释如下⑤关于咨询机构4种评估意见的区分,尤其是“补报(referral)”和“重报(deferral)”的区别,《操作指南》等文件中并没有官方解释,文中定义根据2015年波恩世界遗产大会上咨询机构和法律顾问的现场解释以及对世界遗产中心亚太区主任景峰的采访而来。。

(1)直接列入(inscription):OUV三大支柱均能较好地满足要求;

(2)要求补报(referral):OUV三大支柱中,符合的标准满足要求,真实性完整性基本满足要求,保护管理状况有所欠缺;

(3)要求重报(deferral):具有潜在“符合的标准”的可能性,但仍需要进一步研究;同时真实性完整性、保护管理状况可能都有较严重的问题;

(4)不予列入(notinscribed):该项目没有符合任何一条标准的可能,无从谈起OUV。

从上述解释出发可以看出,“三大支柱”之间的关系本身似乎就存在逻辑上的递进关系:“符合的标准”是讨论OUV的基石,若提名地没有符合任一标准的可能,那么其他两大支柱也就随之“垮塌”。而只有提名地符合一条或几条标准、或起码具备这种可能性,才能进一步考虑真实性完整性要求和保护管理状况的要求是否满足。另外,真实性完整性与价值标准的关系显得更为密切,保护管理状况则相对独立。从这个角度出发可以对咨询机构的这4种评估结论做更简单的区分:

(1)直接列入(inscription),OUV三大支柱均被认可;

(2)要求补报(referral),保护管理状况有问题而其他两大支柱被认可;

(3)要求重报(deferral),“符合的标准”可能性被认可,其他两大支柱都有问题;

(4)不予列入(notinscribed),OUV三大支柱均有问题。

基于此,通过统计2007—2018这12年世界遗产申报项目的数量、咨询机构对提名地项目评估的结论和委员会对提名地项目评估最终决议的差别以及“要求补报(referral)”的项目数量比例及最终列入的项目数量与比例,可以较为直观地看到咨询机构、委员会和缔约国OUV三大支柱评估及保护管理状况纳入OUV后的态度(图2~图8)。

从2007—2018年这12年的申报数据统计来看,首先这12年内全球世界遗产申报项目总数量稳定在25~45项之间,就ICOMOS对提名地OUV的评估来看,三大支柱均被认可的在40%~60%;其次是支柱二、三均存在问题的项目,在20%~30%,仅支柱三即保护管理状况不达标的比例和三大支柱均未被认可的比例基本均等,在5%~20%之间。而委员会对OUV评估的最终决议显然与ICOMOS有较大差异,三大支柱均被认可即直接列入世界遗产名录的项目平均占到60%~85%,其余有问题的项目共同只占15%~40%。进一步分析,更改咨询机构建议而列入世界文化遗产名录的项目数量最多的年份为2011年,其次是2010、2014、2008、2012和2017年;就比例来看,除上述年份外,2015、2016和2018年也是比例较高的时间。也就是说,2014年后,委员会对咨询机构的建议更改、即不认可ICOMOS对OUV的评价持续在一个较高的比例上。而在咨询机构未直接建议列入的3种情况中,从比例来看,由“要求补报”(referral)更改为“列入”(inscription)的项目占当年所有建议“要求补报”的项目比例,在2009年以前还时有起落,而从2010年开始,近10年来,一直稳定在100%;换言之,在2010年后,ICOMOS所有建议“补报”(referral)的项目、即评估认为保护管理要求在申报时未达标的项目都在委员会审议环节被更改为直接列入。第二种情况为“要求重报”(deferral)更改为“列入”(inscription),即ICOMOS并不认可提名地的真实性完整性和保护管理状况满足要求,而委员会认为OUV达标应该列入名录。这种情况从统计数据来看,并无特别明显的规律,基本上呈现出“大小年”的状况,“大年”更改比例高达80%,而“小年”则低至0%,这与每年咨询机构本身建议“重报”的项目情况复杂、数量众多存在一定关系,也与每一届委员会的组成不同有关。第三种情况较为极端,由“不予列入”(notinscribed)直接更改为“列入”(inscription),即委员会完全推翻了ICOMOS对提名地OUV三大支柱都不认可的评价,这种情况在此前仅出现在2014年和2017年巴勒斯坦以紧急程序申报的橄榄核葡萄园文化景观(Palestine:Land of Olives and Vines-Cultural Landscape of Southern Jerusalem, Battir)及希伯伦/哈利勒老城区(Hebron/Al-Khalil Old Town)两个项目中,而在2018年则实现了“突破”并达到了所有不予列入项目数量的40%。

2.2 对OUV支柱三(保护管理状况)的差异性评价案例(由“R”变“I”)

2.2.1 阿曼卡尔哈特古城

阿曼卡尔哈特古城(Ancient City of Qalhat)遗址位于阿曼苏丹国东海岸的卡尔哈特,提名地包括拥有内外城墙的卡尔哈特古城及城墙外的墓地(图9)。在11—15世纪的霍尔木兹王朝统治期间,卡尔哈特发展成为阿拉伯东海岸的主要港口。如今它已成为阿拉伯东海岸与东非、印度、中国、东南亚之间的贸易联系的独特见证。阿曼于2017年提交申报文本,2018年该项目在第42届巴林世界遗产大会上进行了审议。

在ICOMOS的评估报告中,比较研究、标准ii、标准iii都得到了认可,标准v和标准vi因突出性不足、与文学传统的联系不够直接而被否认;考古遗址的真实性也在各方面满足了申报要求;仅保护管理状况存在一定问题[8]:

(1)原申报缓冲区过小,在ICOMOS中期报告的建议下,缔约国从109 hm2扩大到175 hm2,同时减少了南部没有考古遗址的遗产区范围。但ICOMOS仍然认为,历史上的港口和海岸线应该被纳入遗产区范围内,以确保遗产地的完整性;另外,缓冲区应该排除高速公路的范围,这更像是威胁因素的一种而非遗产属性。

(2)对考古遗址的发掘应出台最小干预策略和措施。

(3)尽管缔约国已经建立了管理系统,但在人力资源、游客管理等方面仍需加强,需尽快完成并公布包括风险防御、灾害响应和旅游管理等内容在内的保护管理规划,以确保遗产地管理的有效性。

(4)尽快实施遗产地监测。

基于上述理由,ICOMOS建议再给缔约国一年的时间用以调整区划、完善并公布管理规划、落实监测指标并谨慎地对待未来的可能建设、完善影响评估程序等,充分加强能力建设,以便未来更好地进行遗产地的保护管理、控制城市发展。然而在大会审议中,委员会中巴林、科威特、阿塞拜疆、巴西都认为缔约国已经根据咨询机构意见进行过一轮很好的回应,包括边界调整、规划制定和对社区的进一步关注等,可以直接列入名录;印尼、突尼斯、津巴布韦和中国则认为,监测和管理规划可以在列入后再实施,通过世界遗产的平台,遗产地会得到更好的保护,因此也支持直接列入;随后,吉尔吉斯斯坦、圣基茨和尼维斯、坦桑尼亚、匈牙利和古巴也表示对修改决议的支持,仅挪威、澳大利亚和西班牙提出,希望听到ICOMOS的回应。ICOMOS重申,如果再有一年时间提名地能够更好地满足OUV要求,但仍然尊重委员会的意见。最终,卡尔哈特古城遗址被列入世界遗产名录,并在决议中,删去了ICOMOS的大部分建议,仅保留了对人力资源和影响评估的关注两条。

2.2.2 中国大运河(the Grand Canal)

大运河是连接中国东北部和中东部平原的一条广阔水道系统,北起北京,南至浙江。始自公元前5世纪、形成至公元7世纪(隋朝)的大运河,是工业革命之前世界上最大、最宏伟的土木工程。它支撑着中国内陆之间的通信,也成为粮食和战略材料运输的主要交通方式。至13世纪,大运河已形成超过2 000 km的人工水道系统,连接着中国5个主要的河流流域。大运河在保障国家经济繁荣和稳定方面发挥了重要作用,且至今仍然是重要的沟通交流方式。中国于2013年以符合标准i、iii和iv提交了申报文本,而咨询机构经过评估,认可了比较研究、价值标准、真实性等。但就如此宏大复杂的线性遗产,在保护管理方面提出了一些疑义,包括:①对于此等巨大体量的线性遗产,缓冲区应该建立完善的分层级保护管理体系;②完善监测体系,加强景观保护;③希望能有更多的时间协调和处理利益相关者之间的关系(图10)。因此建议“补报”(referral)。

该项目在2014年多哈第38届世界遗产大会上进行了审议。在现场审议环节,牙买加、印度、哈萨克斯坦、黎巴嫩等委员国认为大运河价值标准十分清晰,应当列入名录;马来西亚、土耳其等委员会指出,对ICOMOS提出的管理问题,缔约国已经在努力改善;同时大部分委员会还支持增加标准vi。最终,委员会认为大运河满足OUV要求,其以标准i、标准iii、标准iv、标准vi列入世界遗产名录。但ICOMOS仍然指出,大运河作为涉及全国1.7亿人口生活、居住的大型遗产地,在保护和管理上面临着非常艰巨的挑战,尤其是缓冲区范围内。因此,ICOMOS对大运河后续保护管理和保存状况持观望态度,希望以更长的时间检验。最终在委员会决议中,也相应地提出了较多要求,包括:①继续缓冲区范围内的土地性质变更工作,必要时与当地政府和国土部门进行协商;②建立大运河遗产监测与档案中心(the Grand Canal Heritage Monitoring and Archive Centre),通过更精准的考古发现来进一步证明大运河的技术特征;③证明不同历史时期与不同段落之间的代表性;④加强环境和景观保护,比如定义锥形景观视廊的具体管理要求和控制指标等;⑤提升开放区域的旅游发展质量、完善游客引导规划(阐释中心、引导等);⑥检验在缓冲区内限制建设的具体指标是否具有可行性,因其不仅仅与功能延续性和价值相关,也涉及相关的当地居民;⑦对近期工程的实施和投资要有清晰阐述,同时区别保护性的疏浚水道工程和旅游发展项目;⑧结合保护与发展规划,继续提升大运河水质;⑨加强对大运河相关工作人员的教育与对整体价值的阐释;⑩鼓励国际合作。同时要求缔约国在2015年12月1日前提交保存状况报告。

2016年,ICOMOS对中国按期提交的报告进行了评估,认可了缔约国在如下方面作出的努力:①建立起跨省市的大运河保护与管理机构;②建立了监测中心,对31个段落都设立了统一的指标和监测体系;③汇编了地方和区域旅游接待计划;④根据考古工作的最新发现扩展了缓冲区;⑤编制了《大运河景观保护和合作指南》(《A Guide for the Protection and Coordination of the Landscapes of the Grand Canal》)加强了对运河景观保护;⑥制定了水质提升规划,用以控制污染、提升环境质量;⑦明确了对大运河保护管理方面从国家到地方的资金支持渠道;⑧加强对大运河相关管理人员的培训与能力建设;⑨与国际组织展开了在研究、保护和利用方面的合作与交流。

ICOMOS对上述工作的成效表示了肯定,但也指出,应继续加强对遗产要素和缓冲区的保护保证其可持续发展,评估缓冲区调整的必要性,进一步保护景观视廊;继续遗产区范围的考古及历史研究;并要求缔约国在报告中进一步评估包括检测中心、水质提升计划、大运河沿线传统村落保护、旅游发展规划以及相关培训等内容在大运河的不同段落的实施情况和有效性。在2017年12月前,继续提交保存状况报告以说明更新的情况。

2017年12月1日,根据40COM 7B.33决议要求,中国再次提交了大运河的保存状况报告。在报告[9]中,缔约国阐明:《大运河保护管理总体规划(2012—2030)》已纳入相关地区的城乡经济和社会发展计划,成为大运河遗产区缓冲区相关行政决策的基础;在总规的指导下,持续性的监测和遗产要素的保护正在有序进行,同时还启动了运河生态环境改善计划,展开了一系列水质研究和监测;同时,考古工作一直在继续进行,其丰富的成果和发现进一步完善了大运河的知识体系,并为运河展示与利用打下了基础;沿岸地区建设了丰富的文化展览和休闲公园,不仅提高了价值阐释水平,也改善了大运河沿岸居民的生活质量。

咨询机构和世界遗产中心秘书处对大运河保护管理状况的改善做了评估,他们一致认为,面对大运河这样问题复杂而多样的大型复合遗产,其保护管理对于缔约国来说无疑非常具有挑战性。而这5年来缔约国在保护管理规划、区划、监测等方面做出的持续努力引人瞩目。因此,在2018年第42届遗产大会上,大运河入选遗产地保护管理状况“褒奖”(omnibus)⑥每届大会在讨论遗产地保存状况时,会公布“褒奖”名单(omnibus),即保护管理状况的改善获得咨询机构最终认可,短期内不需要再次审查。这类遗产地数量很少,一般在0~8处之间。名单,咨询机构和世界遗产中心一致认为,大运河短期内不需要再提交保存状况报告,委员会鼓励缔约国继续努力,并表示对大运河的未来充满信心。

3 对OUV三大支柱的认知及分析

3.1 对OUV的差异认知原因

通过2.2中的两个案例,可以看到ICOMOS对于管理规划、遗产区划的关注。事实上,回顾2007—2018年所有由“R”变“I”、即在咨询机构评估中三大支柱中仅保护管理状况不满足要求而被委员会更改为直接列入名录的42处案例,有如下7个关键词组是出现频率最高的:管理规划、遗产区划、边界、管理机构(委员会等)、监测体系、法律法规和能力建设。这既是提名地在保护管理中出现问题最多的几个方面,也反映出咨询机构对于世界遗产保护管理的核心要求(图11)。

遗憾的是,委员会通常并不认为保护管理的这几项要求必须在申报之前完成。同样回顾这12年来遗产大会上对于申报项目的审议,委员会对OUV中保护管理状况的要求相较于价值标准和真实性完整性要求来说,似乎更为放松。在面对ICOMOS评价为“OUV仅保护管理状况不达标”的项目时,委员会普遍认为:①价值标准和真实性已经满足,保护管理的其他要求无须在列入前全部达到;②借助列入后的世界遗产平台和品牌效应,能够使遗产地获得更好的保护和管理;③缔约国对咨询机构的建议已经做了认真/积极回应,相关规划/评估/调整已经或正在完成;④缔约国能力有限,需要在申报成功后更好地获得国际援助。

咨询机构和委员会在对待保护管理状况的态度上存在明显差异。在2005年以后,咨询机构试图遵照《操作指南》以同等重要性来评估价值、真实性完整性和保护管理状况,但这本身就存在操作上的困难。如前所述,OUV三大支柱并非并列关系,而是有一定的递进层次(图12)。这种区分被委员会进一步利用、默认划分了明显的权重:标准的重要性>真实性完整性的重要性>保护管理状况的重要性。与此同时,他们的发言中,经常出现“因价值标准符合,所以提名地具有OUV”这样的表述。这说明,大部分委员会其实并未真正理解“三大支柱”共同支撑OUV,更多的情况下依然延续着“OUV=价值标准”的传统思路。保护管理状况的相关要求,甚至于真实性完整性要求都被消解,这固然与OUV三大支柱的内在属性有关,同时也与不同委员会的专业水平参差不齐以及近年来越发明显的委员会政治化倾向密切相关。

不应否认,符合的标准的确是提名地列入世界遗产名录的基础,提名地必须具有突出普遍的“价值”才有列入的可能性;但自2005年开始,世界遗产中心、咨询机构和其他独立专家就越来越认识到,OUV的定义会随着时间推移而发生演变。这种演变既发生在对价值标准的运用中,也发生在OUV作为一个系统的内涵扩展上。作为一个专有名词,“突出普遍价值”不再仅指通过对比分析辨识出的特有意义和客观属性,而是成为一个综合指标体系:不仅包括价值基础,也包括价值载体的保存状态(真实性完整性),更应考虑到价值的延续,即保护管理状况。事实上,对OUV定义演变的思考早在20世纪90年代就已经开始。ICOMOS专家喀麦隆(Christina Cameron)女士曾经在2005年就全球战略的实施进行回顾分析,最后提出了关于世界遗产的几个“终极”问题[3]:OUV是否应该有门槛(threshold)?世界遗产名录的数量是否应该有上限(cap)?申报会出现自然的停止(cutoff)吗?她认为,从理智出发,是的;但这取决于OUV的定义。《公约》的核心在于保护和国际合作,如果委员会和缔约国愿意不断深入地展开保护,那么OUV定义向着系统指标体系和“最佳的代表”(representative of the best)方向地演进则是不可避免的。而如果缔约国认为遗产数量过多而已经出现了管理困难的问题,或世界遗产相关专项资金已经难以维持保护合作的继续进行,那么OUV的演进则必然朝着提高限制的方向进行。

从2005年至今十几年的实践来看,在全球经济下行的背景下,越来越多的国家将世界遗产当成重要的文化资源和可持续发展的驱动力之一,世界遗产项目的热度只增未减。虽然目前的确出现了因遗产地数量过多、资金短缺而管理困难、世界遗产中心和咨询机构工作难度加大的情况,并因此于2016年修订《操作指南》、出台了“一国一项”的申报限制政策,但稀缺的名额似乎更加刺激了缔约国成功申报的决心,许多缔约国往往花费更多的人力、物力和时间来准备提名地的申报,而一些文化遗产的申报项目除了具有文化意义外,还对缔约国具有深层的政治和社会意义。在这种情况下,缔约国对于一些没有直接列入的文化遗产项目的接受度更低,专业化往往妥协于政治化倾向,而保护管理状况要求也随之消解。

3.2 OUV定义中加入保护管理状况后对遗产地状况的跟踪

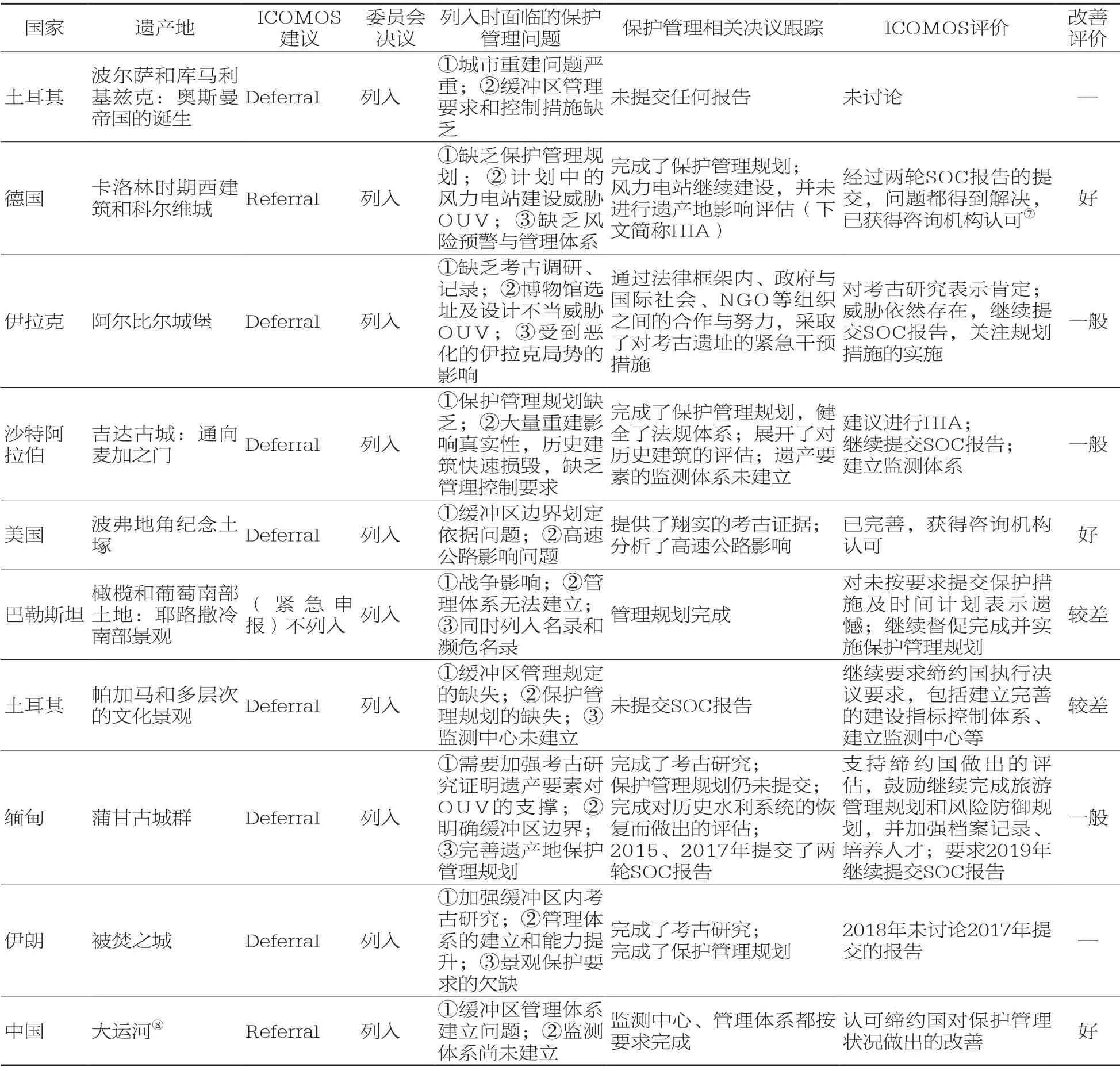

另一个值得关注的问题是,对于这些ICOMOS和委员会对OUV第三支柱认知出现分歧、由“R”变“I”的遗产地,其保护管理状况是否在列入后得到了提升?笔者选取2014年第38届遗产大会的情况进行了为期5年的跟踪(图13)。研究发现,在提名地已经列入世界遗产后,咨询机构督促缔约国完善保护管理状况的常见手段包括要求缔约国自主提交保存状况报告、建议邀请咨询机构进行咨询或考察任务、要求缔约国补充完善相关缺失环节等。其中,比较能够了解真实情况的咨询机构任务(mission)为建议性(recommend)内容。对于持续影响遗产地价值、安全或未执行决议的情况,咨询机构和委员会在以决议形式将其列入濒危之前,主要以表达“遗憾(regret)”和继续不断督促(urge)为主要手段(表1)。

表1 2014年第38届大会上因更改决议而列入的遗产地保护管理情况跟踪

从结果来看,经过为期5年的跟踪,在2008年列入时保护管理状况曾被ICOMOS质疑的遗产地中,有3处遗产地较为认真地执行了决议中的建议,并获得委员会褒奖;有3处作出了一定努力,但效果有限;其余4处均未达到理想效果。而在获得褒奖、真正改善了遗产地保护管理状况的案例中,欧洲和北美的缔约国占到多数,在保护管理状况依然存在较大问题的案例中,则以阿拉伯地区的缔约国为主(图14)。事实上,统计2007—2018年这12年的数据,“带病列入”的遗产地,即保护管理状况存在问题但被委员会更改决议而列入的遗产地,其区域分布“先天”具有一定的差异:亚太区域存在保护管理问题的遗产地数量最多,其次是阿拉伯地区、拉美地区和非洲地区,而欧洲和北美“带病列入”的遗产地数量最少。

这与区域经济发展水平和缔约国能力建设不无关系,在欧美等较为发达的缔约国,遗产保护的意识、方法和管理人才培养、能力水平都较为完备,缔约国能力建设水平较高,存在保护管理相关问题的遗产地数量自然较少。即使有问题,也能在ICOMOS和世界遗产中心督促下快速改善。而对于经济欠发达地区,尤其是战乱、冲突地区,保护管理状况存在问题的遗产地数量本身较多,即使委员会更改决议将其列入,因缔约国经济、政治环境和能力水平,其保护管理状况的改善也十分有限,这一定程度上对世界遗产名录的可信性造成了影响。

4 结束语

保护管理状况的要求与OUV之间的关系自1998年被提出讨论,至2005年通过《操作指南》修订版公布,与符合的标准、真实性与完整性要求共同成为OUV的三大支柱之一。其被纳入OUV的初衷是为了提升申报项目质量,更好地保护遗产地价值,并保持世界遗产名录的可信性和代表性。这样的目的和方式也得到了世界遗产中心、咨询机构、缔约国的一致认同。然而纵观这12年来的申报实践,上述目的并未达成。从近10年来所有因保护管理状况未达标而被要求“补报”的项目无一例外在遗产大会上被委员会更改决议为“直接列入”的事实,甚至可以说,对世界遗产品牌的专业性起到了一定负面效果。而就对于“带病列入”遗产地的跟踪研究,在列入世界遗产名录后,位于欠发达地区、能力建设不够缔约国的遗产地,其保护管理状况改善也十分有限,这也影响了世界遗产名录的可信性。

笔者认为,若OUV的定义维持不变,或许应该明确三大支柱各自的权重,通过较为精准的量化手段,使咨询机构的建议更为科学,以对抗和平衡委员会的政治化倾向。而从对过去的反思和未来世界遗产项目的可持续发展来说,回归《威尼斯宪章》的现代理性主义,去掉保护管理状况要求、使OUV回归原初的“价值”定义,也不失为一种方法:即在申报环节仅需要考虑提名地是否符合至少1条的价值标准及载体的现状是否保持着真实性和完整性,而不需达到保护管理的完美状态;同时,对列入濒危世界遗产名录、从名录上除名的程序和要求加以明确和完善,根据反应性监测和保护状况定期报告,若在一定时间内遗产地状况不能改善或持续恶化,则启动列入濒危或除名程序。这样将保护管理状况从申报的瞬时要求变成列入名录后的持续要求和濒危至除名的门槛,许能对世界遗产名录的动态平衡和可信性、专业性有所裨益。