世界文化遗产列入濒危标准的发展与当前困境

孙 燕

(清华大学建筑设计研究院有限公司,北京 100191)

自1979年黑山共和国世界遗产科托尔自然保护区和文化历史区(natural and culturo-historical region of Kotor)被首次列入《世界遗产濒危名录》至今,濒危名录列入机制的建立已经过40年的时间,濒危名录成为提升世界遗产地保护管理水平,促进遗产保护国际合作的重要工具,而列入濒危名录的标准在一定程度上也代表着世界遗产保护领域对遗产地保护的基本要求,反映出不同时代背景下世界遗产面临的不同威胁。本文聚焦世界文化遗产列入濒危的情况与近期发展趋势,系统梳理了历次《实施世界遗产公约操作指南》(后简称《操作指南》)对于文化遗产列入濒危标准的修订,并对自1979年至今咨询机构建议列入濒危的文化遗产面临的威胁、影响和最终决议进行统计,以呈现咨询机构、委员会和缔约国等不同身份背景下世界遗产评估参与者的不同主张,及其观点的冲突。不同参与者的观点的差异与冲突,一方面反映出《濒危世界遗产名录》当前面临的困境与挑战,另一方面也将成为世界遗产保护领域理论和机制创新的推动力,其重要性不容忽视。

1 《世界遗产濒危名录》40年发展的基本情况

1977年《操作指南》[1]明确提出,“准备一份《世界遗产濒危名录》”是世界遗产委员会4项重要功能之一,文件简要地对濒危名录包含的遗产对象进行了界定,即“包含《世界遗产名录》上委员会认为需要采取重大保护措施的遗产地”以及“相关缔约国已要求援助”的遗产地①《操作指南》1977,原文:3.The World Heritage Committee has four critically important functions:- to prepare a List of World Heritage in Danger consisting of those properties on the World Heritage List which the Committee considers to require major conservation measures for their protection and for which assistance has been requested by the Member States concerned.。纵观《世界遗产濒危名录》40年的发展历程,以次数计算,共有世界遗产列入《世界遗产濒危名录》的案例92例,其中包括文化遗产列入57次,自然遗产列入34次,混合遗产列入1次,平均每年约有2.4例遗产地列入濒危(这其中包括多次讨论列入濒危的重复案例)。截至2018年,《世界遗产濒危名录》中共有54处世界遗产,包括38处文化遗产和16处自然遗产,无混合遗产。

在世界遗产项目开始的最初几年,列入濒危的遗产地均为缔约国主动申请列入,寻求国际援助的项目,这也得到了《操作指南》概念定义的支持。世界遗产委员会根据缔约国申请情况和世界遗产基金的使用情况给予批准。如第一例列入《濒危名录》的前南斯拉夫科托尔自然保护区和文化历史区,该遗产地因1979年4月发生的地震而受到很大破坏,遗产在提出世界遗产申报的同时,也提出将其列入濒危的申请。委员会决定将其以紧急程序同时列入两个名录②见决议Decision:CONF 015 XI.19.[2],委员会还批准向遗产地以设备和咨询服务的形式提供紧急援助③见决议Decision:CONF 003 XVII..b).60.[3]。

此后随着世界遗产保护和监测机制的发展,自1988年开始,以世界遗产保护状况监测报告的形式对遗产地开展评估的机制逐步形成。世界遗产委员会执行局、世界遗产中心和咨询机构开始以派遣专家进行现场考察任务的形式,更积极地去现场对遗产地保护状况开展评估。由此,慢慢出现了当前列入濒危的评估流程:世界遗产中心和咨询机构在遗产大会前依据反应性监测报告和缔约国提交的世界遗产保存状况报告,提出建议列入濒危的遗产地初步名单和决议草案,经世界遗产委员会讨论,确定最终列入名单。这一机制在2002年已基本确立,此后世界遗产大会决议草案的文件形式也未再进行大幅度的调整,保持至今。与《世界遗产名录》具有的欢庆氛围不同,《世界遗产濒危名录》标志着世界遗产保护管理状况面临重大危机,列入濒危的世界遗产不仅每年都要提交保护状况报告,接受委员会审议,而且将受到国际社会更多的关注与监督,因此,对许多缔约国而言是关乎国家形象的问题,相关的讨论也成为世界遗产大会争论的焦点之一。

从历年建议列入《世界遗产濒危名录》项目数量呈现的上升趋势(图1~图3)可以看出,世界遗产中心和咨询机构对世界遗产保护管理状况的要求是不断提高的。不过,与之同时,列入濒危决议草案被修改的情况也不断增多,委员会和缔约国在很多案例中与咨询机构存在不同观点,这种情况在近期更加常见。可以说,自1988年开始至今,“建议列入濒危”与“最终列入”两份名录的差异,体现出世界遗产中心、咨询机构、世界遗产委员会、缔约国等多方对遗产地威胁因素及其影响的不同认定标准,当然,这其中也不乏对政治因素的考量。既有案例中也存在不少缔约国以历年遗产大会对《世界遗产濒危名录》遗产地保护状况的监测、评估和讨论作为工具,达到引发社会关注的政治诉求④典型的案例如《濒危名录》中的耶路撒冷古城及其城墙,Old City of Jerusalem and its Walls等具有鲜明的政治诉求。。

2 历版《操作指南》对世界遗产列入濒危标准的修订

前文提及1977年的《操作指南》就已提出,制定《世界遗产濒危名录》是世界遗产委员会的重要工作,简要界定了濒危名录关注的遗产地对象,而列入《濒危名录》的遗产显然在获得国际援助方面具有优先性,这点也在《操作指南》对世界遗产基金的使用条件中进行了说明。同年的《操作指南》还对世界遗产除名“条件”进行了界定,“当列入《世界遗产名录》上的遗产地衰退到一定程度,它已经丧失列入时的特征,或未来研究已证明遗产地不具备突出普遍价值,遗产地将从名录中除名”⑤《操作指南》1977,原文:5.The Committee agreed on the following general principles:iv) When a property included in the World Heritage List has deteriorated to such an extent that it has lost those characteristics for which it was inscribed thereon or when further research has shown that the property is not, in fact, of outstanding universal value, that property shall be deleted from the List.In this connection, it is hoped that the reports to be submitted by States Parties under the terms of Article 29 of the Convention will provide sufficient information for the Committee to decide on the continuing eligibility of the properties in the List.。这里设定了两条除名“标准”:遗产地丧失列入时的特征,或被证明不具备突出普遍价值。

1980年的《操作指南》[4]沿用1977年指南中濒危名录对象的界定,仅从语气上进行了强化,“只有那些需要采取重大保护措施和已经要求援助的遗产地”应列入濒危名录⑥《操作指南》1980,原文:3.The World Heritage Committee, hereinafter referred to as "the Committee" has three essential functions:(ii) to decide which properties included in the World Heritage List are inscribed on the "List of World Heritage in Danger" (only properties which require for their conservation major operations and for which assistance has been required under the Convention can be considered).。而对于世界遗产的除名条件与除名程序,1980年《操作指南》制订了更为详细的要求。1980年《指南》认可了1977年《指南》强调的“遗产地丧失列入时的特征”,不过去掉了“不具备突出普遍价值”的表述,改为针对“带病”列入名录的遗产地,提出“世界遗产地固有的质量在其提名时已经受到人类行为的影响,并且此时缔约国提出的必要的改进措施在限定时间内未被实施”,可以采取世界遗产名录除名程序。1980年《指南》提出的两条除名“标准”均是针对遗产地自身保存状况的,而没有直接涉及价值。而这两条标准一直沿用至今,即使在近期文化遗产的质量评估已经被真实性和完整性评估所取代,遗产“内在质量”这一概念仍在使用⑦见2017年《操作指南》第192条。。

1983年的《操作指南》[5]对列入濒危的条文进行了大幅度的修订:将“建立《世界遗产濒危名录》”列为独立章节(第二章),并从列入濒危的导则、标准和程序三方面进行说明,这一章节的内容在此后多年《操作指南》的修订中基本未有更新。在具体内容上,《操作指南》基本延续了此前列入濒危对象的表述,仅加入一条“遗产地受到严重和特定的威胁”⑧《操作指南》1983,原文:46.The Committee may include a property in the List of World Heritage in Danger when the following requirements are met:(i) the property under consideration is on the World Heritage List;(ii) the property is threatened by serious and specific danger;(iii) major operations are necessary for the conservation of the property;(iv) assistance under the Convention has been requested for the property;(v) an estimate of the cost of such operations has been submitted.。除此,最为重要的是,1983年《操作指南》制定了详细的列入濒危的标准,即遗产地受到明确的或潜在的威胁,并对文化遗产和自然遗产需面对的不同情况进行了解释。

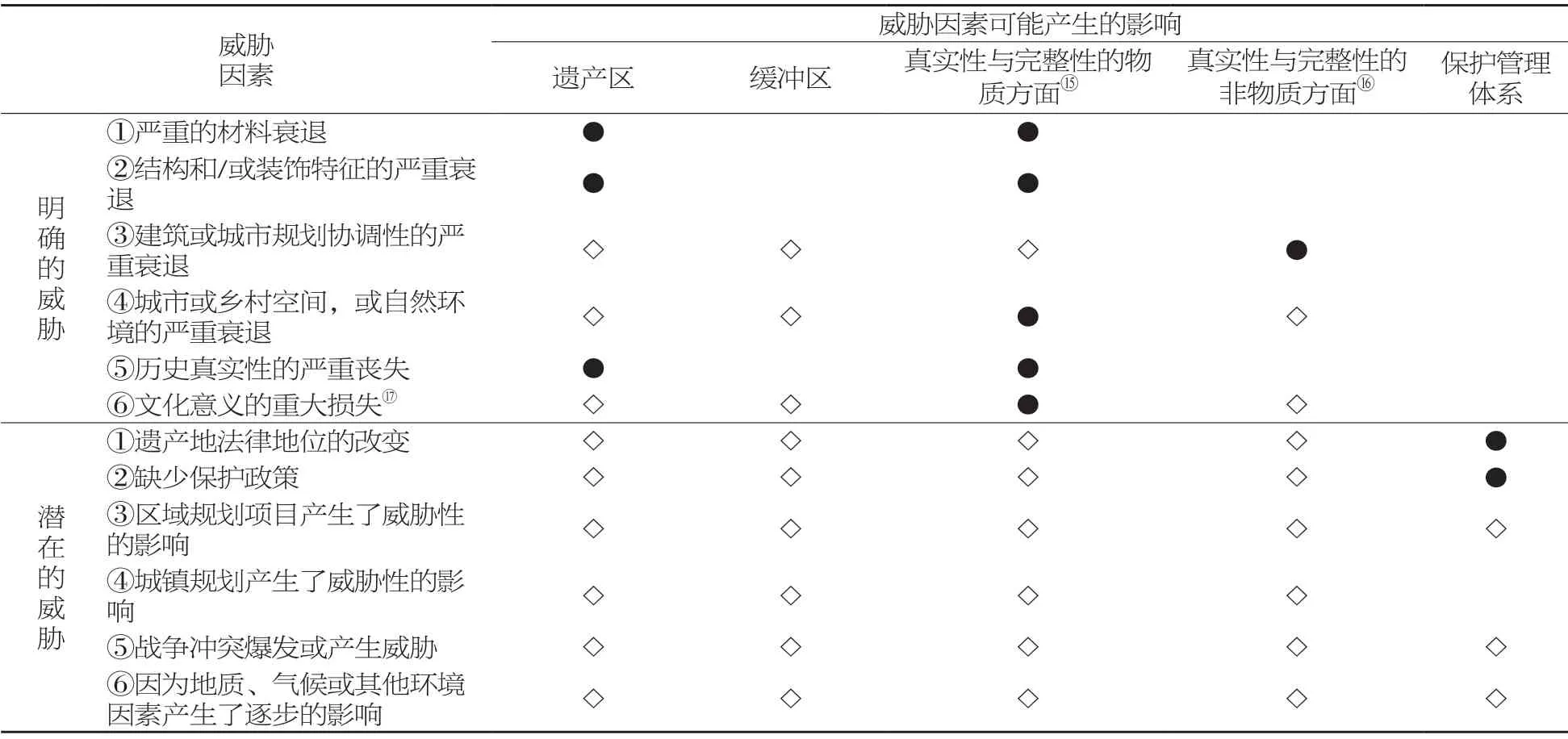

“文化遗产的情况:

i)明确的威胁——遗产地面临特定的和已证明的紧迫威胁,例如(a)严重的材料衰退;(b)结构和/或装饰特征的严重衰退;(c)建筑或城市规划协调性的严重衰退;(d)城市或乡村空间,或自然环境的严重衰退;(e)历史真实性的严重丧失;(f)文化意义的重大损失。

ii)潜在的威胁——遗产地面临的威胁可能会对其内在特征产生有害影响,这类威胁,例如(a)遗产地法律地位的改变,使其保护力度降低;(b)缺少保护政策;(c)区域规划项目产生了威胁性的影响;(d)城镇规划产生了威胁性的影响;(e)战争冲突爆发或产生威胁;(f)因为地质、气候或其他环境因素产生了逐步的影响⑨《操作指南》1983,原文:48.In the case of cultural properties:i) ASCERTAINED DANGER - The property is faced with specific and proven imminent danger, such as:(a) serious deterioration of materials;(b) serious deterioration of structure and/or ornamental features;(c) serious deterioration of architectural or town-planning coherence;(d) serious deterioration of urban or rural space, or the natural environment;(e) significant loss of historical authenticity;(f) important loss of cultural significance.ii) POTENTIAL DANGER - The property is faced with threats which could have deleterious effects on its inherent characteristics.Such threats are, for example:(a) modification of juridical status of the property diminishing the degree of its protection;(b) lack of conservation policy;(c) threatening effects of regional planning projects;(d) threatening effects of town planning;(e) outbreak or threat of armed conflict; (f) gradual changes due to geological, climatic or other environmental factors.。”

这一列入濒危的标准自1983年制定一直使用至今,没有任何词汇的修改,这种情况在《操作指南》频繁的修订中是非常罕见的。而在列入濒危的流程中,指南强调,列入濒危后的遗产地应制定改正措施(第52、53条⑩《操作指南》1983,原文:52.When considering the inclusion of a property in the List of World Heritage in Danger, the Committee shall develop, and adopt in consultation with the State Party concerned, a programme for corrective measures.53.In order to develop the programme referred to in the previous paragraph, the Committee shall request the Secretariat to ascertain, in cooperation with the State Party concerned, the present condition of the property, the dangers to the property and the feasibility of undertaking corrective measures.The Committee may further decide to send a mission of qualified observers from' IUCN, ICOMOS, ICCROM or other organizations to visit the property, evaluate the nature and extent of the threats and propose the measures to be taken.),委员会应定期对濒危遗产进行审议,在必要时派出专家进行现场考察(第58条⑪《操作指南》1983,原文:58.The Committee shall review at regular intervals the state of property on the List of World Heritage in Danger.This review shall include such monitoring procedures and expert missions as might be determined necessary by the Committee.),并应保证世界遗产基金的一定比例用于濒危遗产的援助(第57条⑫《操作指南》1983,原文:57.The Committee shall allocate a specific, significant portion of the World Heritage Fund to meeting funding requests for assistance to World Heritage properties inscribed on the List of World Heritage in Danger.)。以上针对濒危遗产的程序也一直沿用至今。

2005年的《操作指南》[6]虽然对文件整体的结构和内容进行了大幅度的调整,但并未对世界遗产濒危名录和遗产地最终除名程序的内容进行太多修订。涉及濒危名录,2005年的《操作指南》仅将定期审议濒危名录,改为“委员会应每年审议濒危名录中遗产地的保护状况(第190条)”⑬《操作指南》2015,原文:190.The Committee shall review annually the state of conservation of properties on the List of World Heritage in Danger.This review shall include such monitoring procedures and expert missions as might be determined necessary by the Committee.。

3 当前列入濒危文化遗产的主要威胁因素的统计与分析

这可能是一种相当神奇的情况,世界遗产列入濒危的标准停滞于1983年的《操作指南》,而无视世界遗产类型和规模的扩展,无视遗产保护新概念的出现与引入。以文化遗产为例,近期保护管理理念发展将突出普遍价值(简称OUV)标准、真实性和完整性、保护管理状况作为OUV的三大支柱,而《操作指南》(96~109条)中对于世界遗产保护管理要求的论述也明确提出遗产区、缓冲区划定及法规性保护措施等要求。从今天世界遗产保护管理评估的原则来看,无论是何种威胁因素产生的影响,只要其对文化遗产的突出普遍价值、真实性和完整性、保护管理体系产生了严重的负面影响,均可以将其视作保护管理状况不佳,而具体受损的程度又需要依据案例讨论。而从1983年沿用至今的列入濒危标准则无法直接与遗产的价值、完整性、管理体系运行状况等评估指标挂钩。事实上,由于列入濒危标准制定时间过早,标准制定时对于“历史真实性”和“协调性”等概念的认识已与今天的真实性和完整性的要求存在差异,难以辨别其意义到底存在多少相似性,而标准的制定又显然没有考虑到此后世界遗产类型的不断丰富,遗产地规模的不断扩展,遗产构成要素和保护管理方式的复杂性(如遗产区和缓冲区的划定与控制要求的差异)。所以,目前列入濒危标准具体条目适用的范围对象是缺失的。

就其内容自身逻辑而言,似乎也存在一些模糊之处。例如,“明确的威胁”意味着文化遗产已证明受到某种特定的损失,标准的内容描述了各类损失可能的结果;而“潜在的威胁”则意味着遗产地面临某种可能产生有害影响的威胁因素,即使还未产生破坏性的影响,其内容列出了各类可能对遗产地造成重大破坏的威胁因素。“明确的威胁”显然比“潜在的威胁”具有更为严重的危害,但是标准的表述并没有赋予其差异性,仅面临“潜在的威胁”的遗产地也可能列入濒危,而不具有任何“豁免权”。

当然,本文的意图并不在于建立一套新的列入濒危标准,而是希望通过建立易于理解的保护状况评价框架——列入濒危的标准本应是文化遗产保护管理评估中最为基本和最易达成共识的内容,对历年建议列入濒危的文化遗产项目进行分类,寻找近期列入濒危项目普遍面临威胁及其影响,特别是世界遗产委员会、缔约国和咨询机构等方面在列入濒危标准上存在的意见分歧。出于这样的目的,本文将威胁因素影响的区域(如遗产区或缓冲区)、威胁因素影响到真实性与完整性的物质方面或非物质方面,以及管理体系三方面作为评估的基本设定,并试图将列入濒危的标准与威胁因素在这三方面可能产生的影响关联起来(表1)。如此保护状况评估框架的设定主要基于以下几点认识:①同样的威胁因素对遗产地遗产区和缓冲区会产生不同的影响;②同样的威胁因素对文化遗产真实性和完整性⑭基于《操作指南》对于真实性和完整性的定义,笔者认为已经很难将真实性和完整性评估严格分割,独立看待,所以本文的评估框架将真实性和完整性作为整体评估。的物质方面与非物质方面会产生不同的影响;③承认健全的遗产保护管理体系应包括有法律支撑的遗产保护身份、运行良好的管理体系、有效的保护管理规划及有针对性的保护控制措施,认可保护管理体系是文化遗产良好保护状况的重要保障。

表1 文化遗产列入濒危标准与保护管理状况评估框架间可能的关系

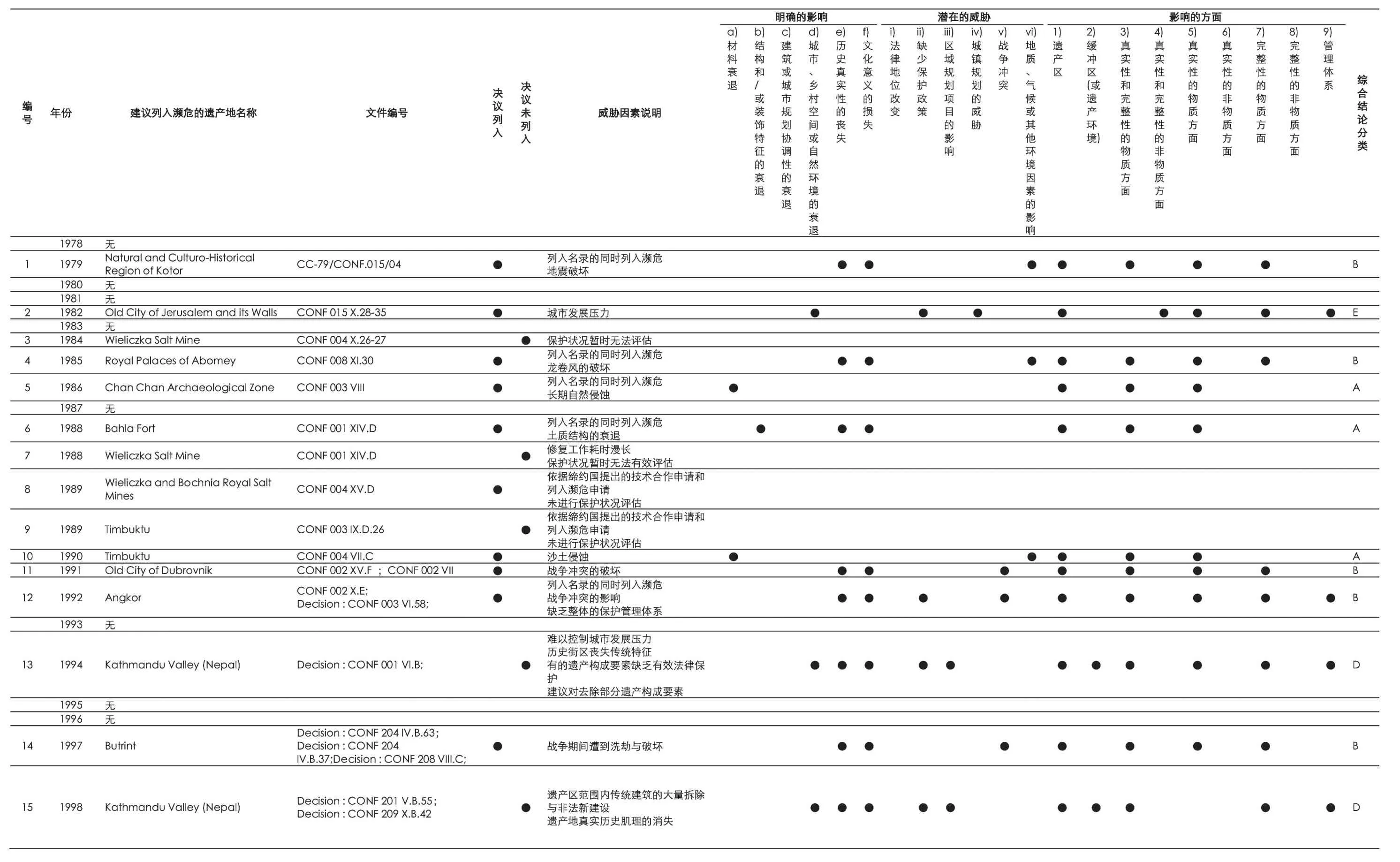

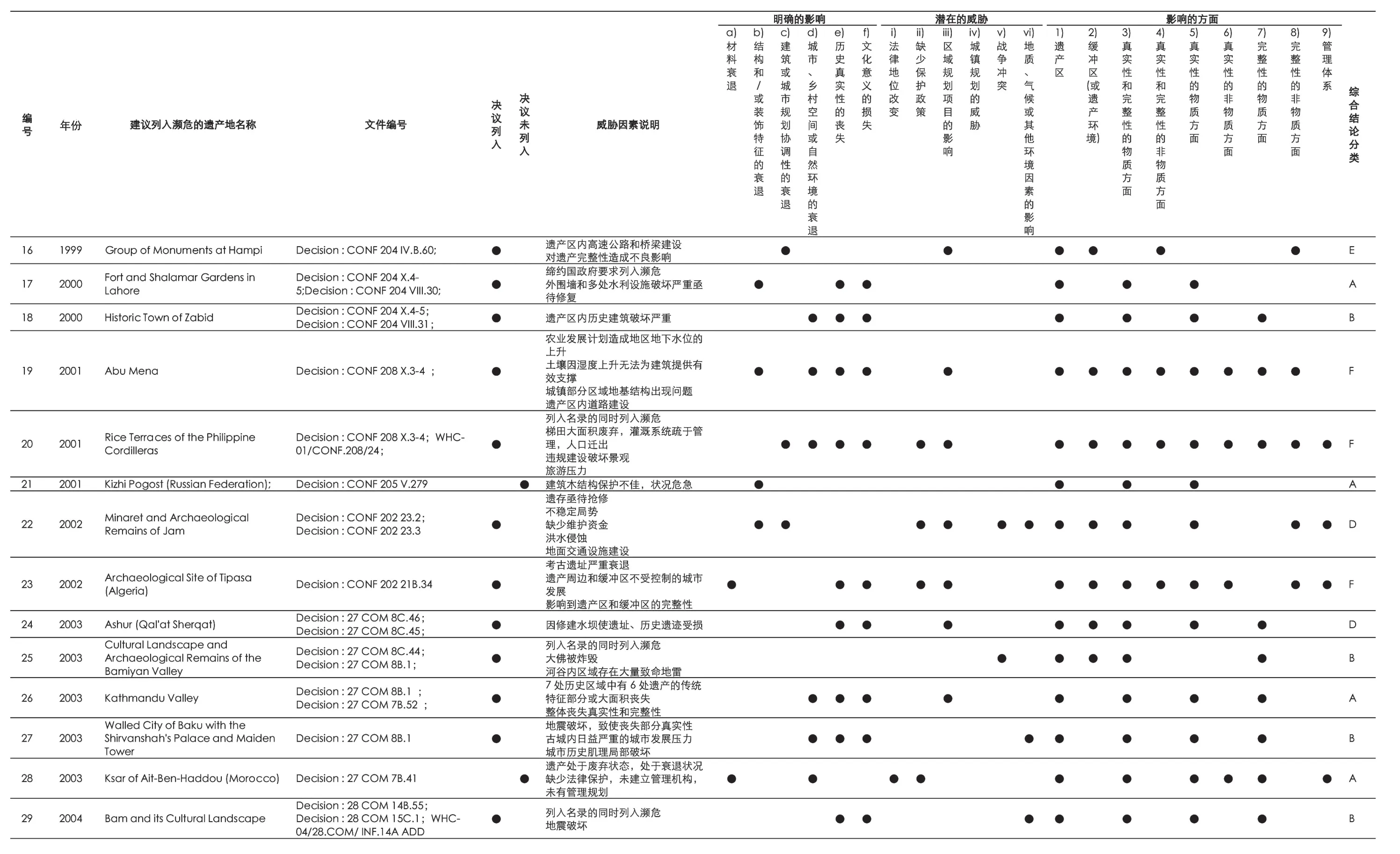

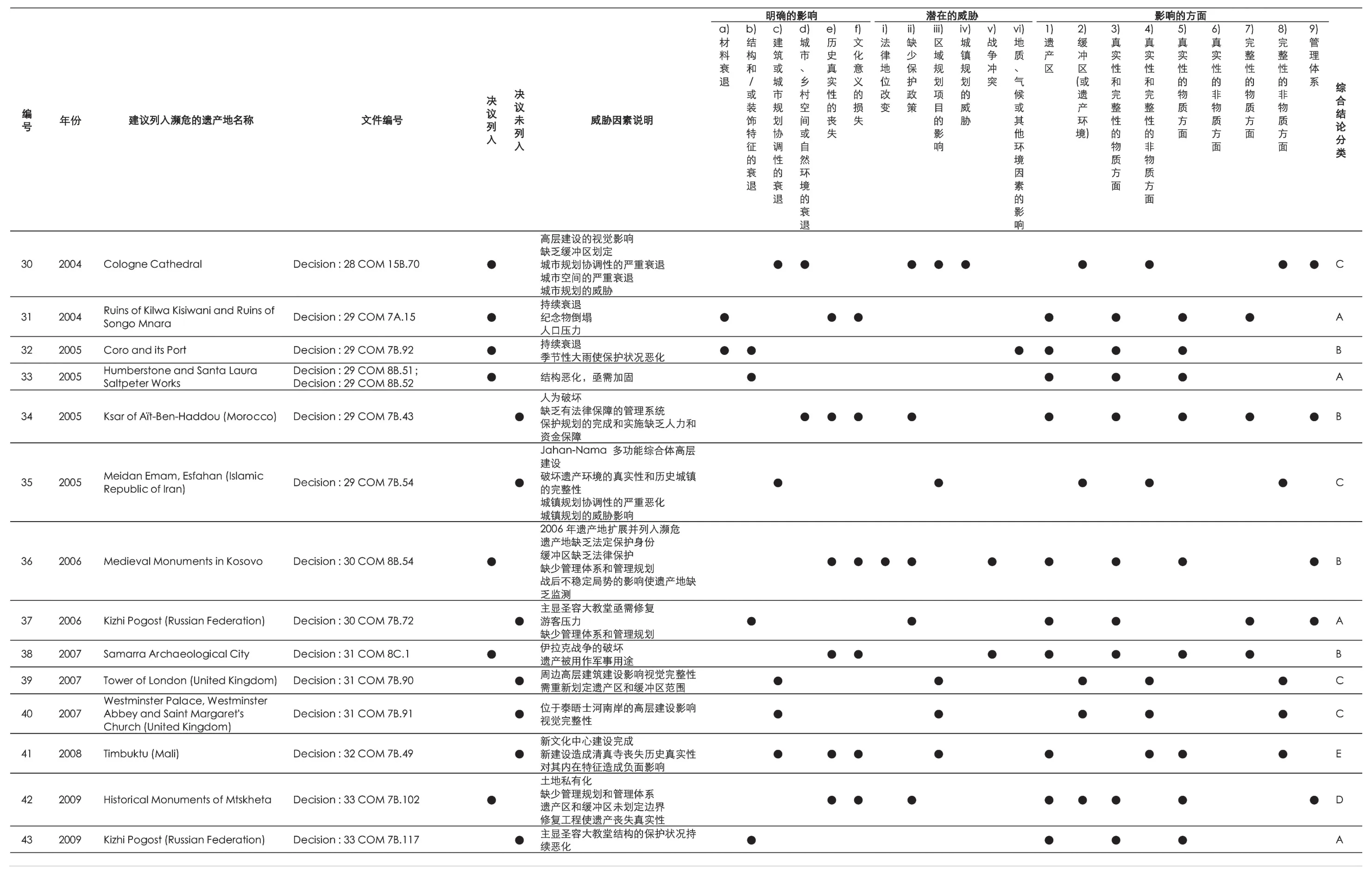

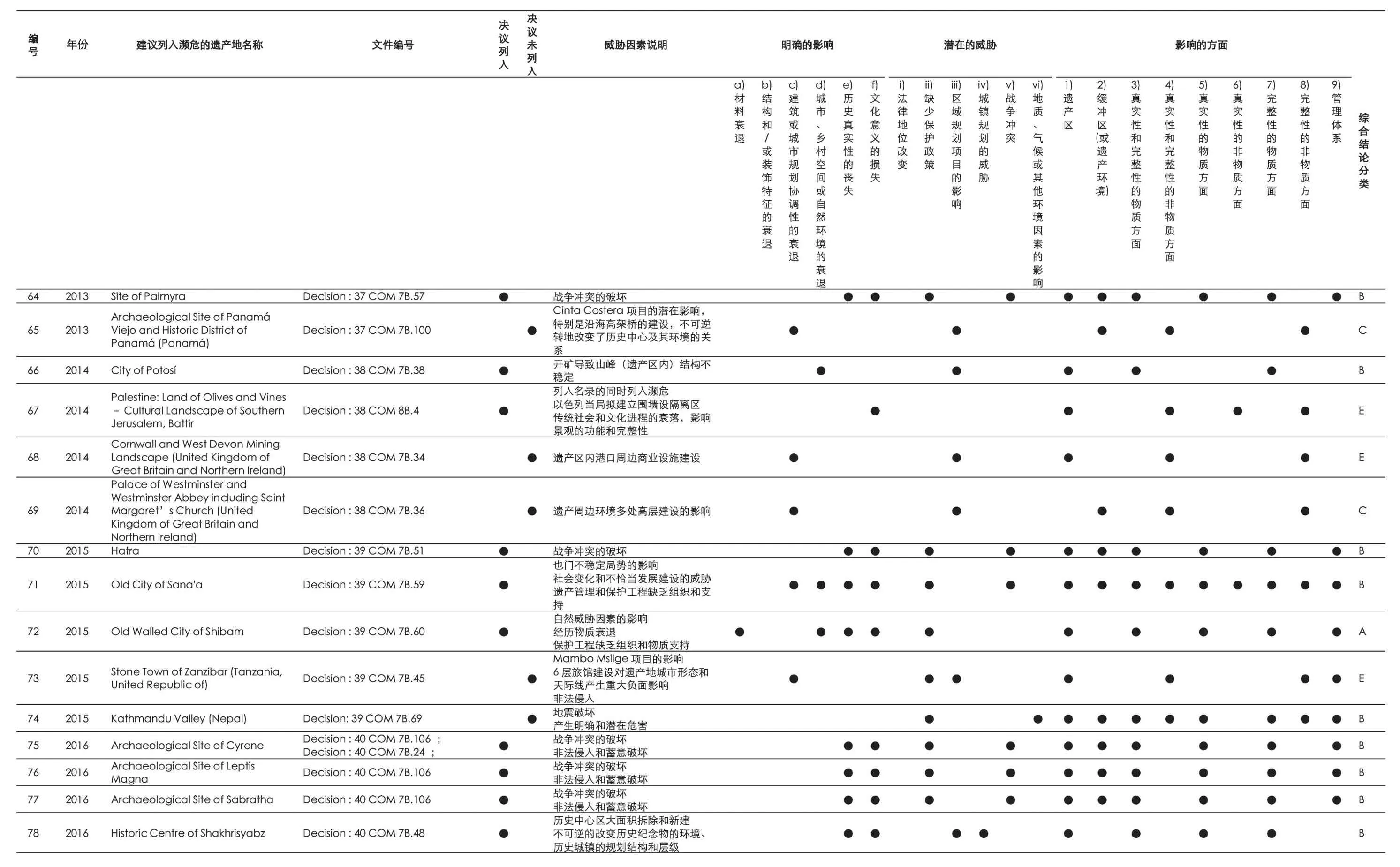

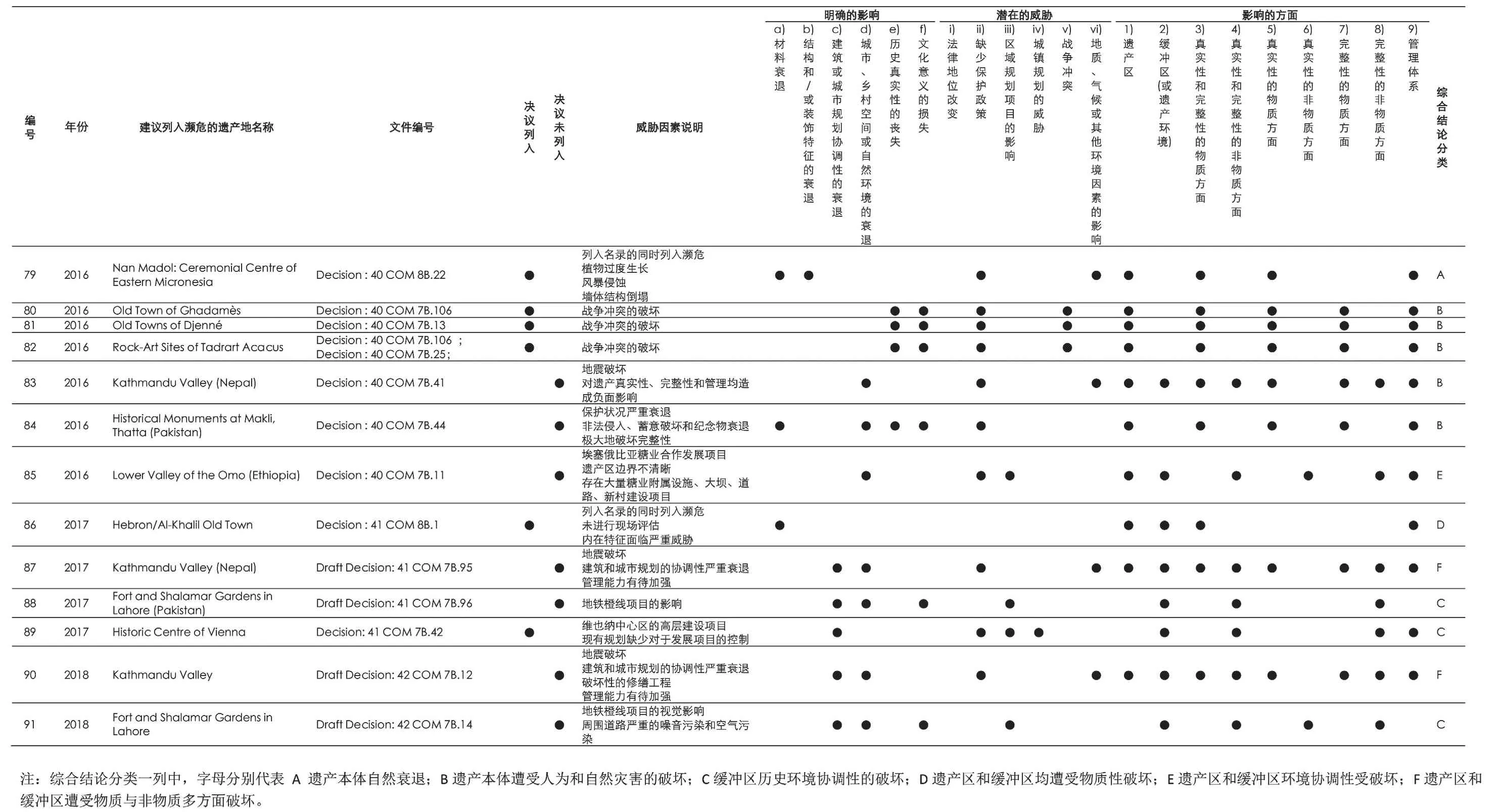

基于以上框架,本文梳理了40年来建议列入濒危的文化遗产的威胁因素、影响和决议情况,即因保护管理状况不佳⑱1988年第12届世界遗产大会开始出现对《世界遗产名录》遗产地的监测,从1995年第19届世界遗产大会开始出现《世界遗产名录遗产地保护状况报告》。(今遗产大会7B环节讨论内容)而建议列入濒危的文化遗产,以及因保护状况危机而申请紧急列入的文化遗产,共计91个⑲其中包括不同年份世界遗产大会多次建议列入濒危的重复案例。文化遗产案例。这项工作中早期案例的判断是较为困难的,因早期案例缺乏详细的评估文件作为依据,仅能基于决议的内容进行判断;而一些处于战争冲突威胁中的遗产地则在没有进行现场评估之前就列入濒危。由此,除去4个早期由缔约国自主申请列入濒危的项目,本文共研究87个建议列入濒危的文化遗产案例,图4~图13展示出不同评价框架下各类威胁因素与影响的统计结果。

结果显示,如果遗产本体或遗产区历史环境的物质载体遭受破坏,那么这类遗产地一般会被列入濒危,如统计中的“遗产本体逐步衰退”“遗产本体遭受人为和自然灾害的破坏”“遗产区和缓冲区的历史环境均遭受物质性破坏”的情况,对此不同参与方是有共识的。

在所有的案例中,最为常见的建议列入濒危的原因是“遗产本体遭受人为和自然灾害的破坏”(共35个案例),如战争冲突、水坝等大型设施建设,或地震、风暴等自然灾害的破坏。前者典型的案例如叙利亚、伊拉克、利比亚等国以联合决议形式列入的多处遗产地;后者如尼泊尔的加德满都谷地(Kathmandu Valley)。这类案例在近10年中,因国际不稳定局势的影响,案例数量明显呈上涨趋势,且最终基本都列入了濒危名录。而在近期加德满都谷地这一案例却经过4 次审议均“拒绝”列入濒危,成为这类案例颇为罕见的实例,从一个侧面反映出缔约国对列入濒危后续措施保障的质疑。

数量位居其次的是“遗产本体逐步衰退”的案例(共17个案例),这类案例多是由于保护管理体系存在问题,遗产疏于管理所致,这类问题虽然在近5年数量减少,但是在近10年或近20年中仍旧是文化遗产面临的主要问题之一。而对这类问题的最终决议也鲜有意见分歧,因为这类遗产地常是最需要获得国际援助的对象,典型的案例如2016年列入名录即列入濒危的南马都尔:东密克罗尼西亚庆典中心(Nan Madol:Ceremonial Centre of Eastern Micronesia)。而“遗产区和缓冲区的历史环境均遭受物质性破坏”的案例虽然数量较少(共6个),但是决议仍具有高度的统一性。

目前,委员会、缔约国和咨询机构对于列入濒危标准的分歧主要集中在因发展建设破坏历史环境“协调性”这一问题上,而这正是近期随着文化遗产保护领域对于遗产和历史环境完整性⑳《操作指南》因2005年修订才将完整性作为文化遗产保护状况评估的重要指标。的认识不断加强的产物。数据显示,进入新千年后,“缓冲区历史环境的协调性受到破坏”(共12个)和“遗产区和缓冲区环境协调性均受到破坏”(共10个)的项目才出现,但数量迅速成为新千年后文化遗产面临的主要威胁因素,而从案例最终列入濒危的情况来看,对这类因素影响的认识还远未达成共识。自2004年至今,因“缓冲区历史环境的协调性受到破坏”而列入濒危的案例仅有两例:科隆大教堂(Cologne Cathedral,2004年列入濒危)和维也纳历史中心(Historic Centre of Vienna,2017年列入濒危);因“遗产区和缓冲区环境协调性均受到破坏”而列入濒危的案例也仅有两例:利物浦-海洋贸易城市(Liverpool-Maritime Mercantile City,2012年列入濒危)和巴勒斯坦-南耶路撒冷文化景观(Palestine:Land of Olives and Vines-Cultural Landscape of Southern Jerusalem, Battir,2014年紧急申报列入濒危)。这反映出当威胁因素仅仅涉及环境的“协调性”问题时,不同相关方对保护状况的评估存在较大意见分歧,即使列入濒危的标准一直将“建筑或城市规划协调性的严重衰退”作为“明确的威胁”。

4 典型案例分析

为进一步探讨列入濒危标准当前面临的困境,本文并未选取“成功”或主动列入濒危的案例,而是从遗产类型、遗产规模、威胁因素所在区域、威胁因素的影响等方面选取典型案例,以分析当前列入濒危标准在理论和机制上可能存在的问题。通过选取纪念物或建筑群类型文化遗产作为历史环境协调性分析的案例,可以明确界定遗产区和缓冲区的范围,使问题简化,而威斯敏斯特宫和拉合尔古堡和夏利玛尔花园的比较,则揭示了列入濒危的标准不能脱离OUV,不能脱离遗产类型泛泛而谈,这样将使列入标准缺少适用对象,甚至使其正当性和权威性受到质疑。

这样的结论同样适用于康沃尔和西德文矿区景观,不过这个案例想通过这处面积庞大的文化景观,反映一个简单事实,即使对于同样类型的文化遗产,位于同样位置的威胁因素,也会产生不同的影响。虽然在一些案例的讨论中,咨询机构极力避免将遗产地受影响面积的比例与评估结论直接关联,但是似乎这类假设仍是处理大型遗产地无法回避的问题。如果不能清晰而系统地阐述大型遗产地的遗产构成系统与OUV之间的关联性,那么就很难对这个问题给予令人信服的解答。由此,列入濒危的标准和评估显然需要与世界遗产申报的评估建立直接的联系。

最后的案例加德满都谷地试图讨论列入濒危机制的问题,近期建议列入濒危遗产地数量的增加,反映出对遗产地保护管理更高的要求,值得鼓励,不过从缔约国和遗产地的角度如何能从列入濒危过程中获益,也是《世界遗产濒危名录》机制层面需要解答的问题,这不仅仅指经济层面的援助,也涉及技术和能力建设层面的支持。如果缔约国已对教科文组织提供国际援助的“能力”失去信心,那么也必将对《濒危名录》的作用和效力失去信心。

4.1 列入濒危标准适用对象的缺失:历史环境协调性案例的比较

纪念物和建筑群是构成《世界遗产名录》的主要文化遗产类型,这类遗产自身规模不大,却常常是城市中重要的地标建筑,占据核心位置,对于地方具有重大的历史意义。鉴于纪念物或建筑群类型遗产范围较小且易于管理,其本体保存状况较好,可能面临的威胁多来自周边环境,所以在案例统计中因“缓冲区历史环境协调性的破坏”而建议列入濒危的很多属于这类遗产。在实际案例中,由于部分案例列入《名录》的时间较早,这类遗产地多只划定了遗产区而没有缓冲区,这使得对周边历史环境边界的界定尤其困难。在一些案例中,即便在列入时就已明确划定了缓冲区,而在面临建设项目时,又往往证明已划定区域不足以屏蔽负面的影响。

2004年科隆大教堂(Cologne Cathedral)因周边环境中的高层建设项目而列入濒危名录㉑Decision:28 COM 15B.70.[7],既是对纪念物类型文化遗产视觉完整性讨论的早期案例,也是这类案例中为数不多的被真正列入濒危的实例。此后被审议的案例包括:伊朗的伊斯法罕王侯广场(Meidan Emam, Esfahan)、西班牙塞维利亚的大教堂、城堡和西印度群岛档案馆(Cathedral, Alcázar and Archivo de Indias in Seville)和英国伦敦的威斯敏斯特宫、教堂以及圣玛格丽特教堂(Palace of Westminster, Westminster Abbey including Saint Margaret's Church)、伦敦塔(Tower of London),以及近年来已被3次建议列入濒危的巴基斯坦拉合尔古堡和夏利玛尔花园(Fort and Shalamar Gardens in Lahore)等。不过以上案例均未被列入濒危。这可能也在一定程度上反映出历史环境“协调性”或“完整性”的界定存在很强的模糊性,即使对于同类型的遗产地也需要仔细论证其OUV与环境的关系,而在现实案例中,即便这种密切的相互关系被证明存在,对于划定多大范围的缓冲区、对缓冲区和周边环境的保护力度究竟需要多么强力,还是容易产生分歧。如何在保护遗产环境整体性和允许城市适度发展之间寻找平衡?正是咨询机构、遗产中心和委员会、缔约国产生巨大分歧的方面。

以多次被世界遗产大会审议的威斯敏斯特宫为例,该建筑群无疑具有极重要的历史价值和象征意义,遗产本体一直得到精心维护,保护状况良好。不过,由于周边环境中层出不穷的高层建设,以及英国政府对建设管控力度的薄弱,使该遗产地于2007年和2014年两次被建议列入濒危。以2014年世界遗产大会对威斯敏斯特宫㉒威斯敏斯特宫殿和教堂以及圣玛格丽特教堂符合的价值标准:标准(i):威斯敏斯特教堂是一处独特的艺术创造,代表了英格兰哥特艺术一系列发展过程的显著成就。标准(ii):除了其对英格兰中世纪建筑产生的影响,威斯敏斯特教堂通过影响Charles Barry和 Augustus Welby Pugin在威斯敏斯特宮的创作,在19世纪“哥特复兴”运动中扮演着主导作用。标准(iv):教堂、宫殿和圣玛格丽特教堂,以实物展示出9个世纪议会君主制的特殊性。的讨论为例,反应性监测关注的重点是与威斯敏斯特宮隔河相望,距离约1英里的高层建设项目伊丽莎白大厦(Elizabeth House),该项目分为北侧和南侧两个部分,共有3座塔楼,最高的塔楼为29层。此前遗产大会决议就已注意到该项目会影响遗产地周边环境的视觉景观,要求缔约国修改方案㉓见决议37 COM 7B.90[2017-12-28].http://whc.unesco.org/en/list/426/documents.[8],但项目的规划申请仍得到了项目所在伦敦朗伯斯区(Lambeth)政府批准。基于这样的现状,咨询机构和世界遗产中心指出,在现有法律框架下该项目已得到通过,其实施已不存在任何法律障碍,而项目无疑对世界遗产的OUV、完整性构成“实质”威胁,决议草案㉔见文件WHC-14/38.COM/7B.Add.[9]建议将遗产地列入濒危。

对此缔约国代表在遗产大会上给予了强烈的回应。英国代表首先强调威斯敏斯特对于英国人民具有的重要意义,遗产一直得到有效的维护和管理,传统的使用功能仍在延续,这使遗产地具有的OUV不容置疑。英国政府不认可将其列入濒危遗产名录的决定。再者,他表示,大伦敦议会也在近期制定了一系列保护导则,使历史环境的保护得到了加强㉕自2006年世界遗产中心就伦敦多处世界遗产受到高层建筑产生负面视觉影响提出警告以来,英格兰遗产和伦敦政府已出台了一系列保护导则,就周边环境控制和管理的认识开始方法上的尝试和探讨。《伦敦视觉管理框架补充规划导则》(London View Management Framework Supplementary Planning Guidance)通过伦敦规划政策,指定了27处策略性视线,其中包括从国会广场远眺新城镇景观的视线。不过,虽然视线得到了地理学上的定义,但是视线所及的范围并没有得到明确界定,同时使用何种标准对开发项目的影响进行评估,仍在很大程度上依赖于评估者的立场,而缺乏硬性的指标,如建筑高度、密度、建筑形态、材料等。。最后,他甚至提出一种假设,如果威斯敏斯特宮不是在1987年,而是在2014年申请列入世界遗产,面对周边环境中大量高层建筑的事实——其实,在1987年遗产地周边也有不少高层建筑存在,伦敦似乎从来不曾存在一种风格和高度统一的历史环境——委员会和咨询机构是否会因此而否定遗产具有的OUV呢?如果威斯敏斯特仍旧能够列入世界遗产,那么这是否就意味着高层建筑的建设并不会大幅度损害其价值,不应因此将其列入濒危名录呢?

英国代表的发言得到了多数委员会代表的理解和赞同。日本代表认为,大会决议应考虑伦敦作为不断变化的国际大都市的现状;而菲律宾代表指出,决议草案应考虑到当前城市保护的理论发展(暗指《城市历史景观建议书》等文件的内容),又要考虑英国本身的规划体系。最终,由于委员会多数代表的支持,威斯敏斯特宫未列入濒危,决议再次要求缔约国确保修改相关项目的方案设计。

威斯敏斯特宫的案例鲜明地显示出不同群体对于历史环境“协调性”这一问题的不同认识。诚然,在以往很长的时间中,纪念物或建筑群的保护关注于,也局限于文化遗产物质形态的维护与原有功能的延续,一种直接的表现在于,遗产地的保护范围仅覆盖建筑群自身的边界。而随着新千年后文化遗产保护领域对于完整性概念的引入,对于文化遗产周边环境价值的不断强调,纪念物或建筑群的保护已不再局限于遗产本体,而关注遗产与更加广泛的历史环境之间的联系,其中视觉景观无疑是多样化的联系中最为直接的。不过,英国代表的观点也引人深思,在伦敦城市现代发展历程中可能并不存在某种“协调性”,威斯敏斯特宫的周边环境也并不存在绝对意义上的“协调性”,在这样的情况下因遗产周边环境的需要而要求城市的发展趋于“协调性”是否正常(见图14、图15所示)?

涉及视觉景观正当性的问题,近3年保护状况连续接受审议并被建议列入濒危的巴基斯坦拉合尔古堡和夏利玛尔花园是个易于理解的案例。该遗产地于1981年以标准i、ii、iii列入《世界遗产名录》,在列入时,遗产的各条价值均强调了古堡和花园具有特殊而杰出艺术价值㉖标准i强调了夏利玛尔花园体现出莫卧儿时期园林设计的艺术高峰;标准ii强调了花园对印度次大陆艺术和美学表达发展进程产生的巨大影响;而标准iii则指出遗产地是莫卧儿文明艺术和美学成就高峰的独特而杰出的见证。。遗产中心和咨询机构自2016年开始[10],就因获知拟建设的轻轨橙线的规划位置正位于花园主入口前,而认定轻轨建设将会对OUV造成极为负面的影响,当年就建议将其列入濒危。轻轨在2017年已经建成,鉴于以往世界遗产委员会决议的压力,线路在经过花园区域以高架形式通过,做出了一定的弧线退让。不过,2018年4月咨询机构和遗产中心开展的联合反应性监测[11]仍指出:①花园内外直接可见精美的花园入口上轻轨横空穿越的场景,极大地破坏了遗产地的美学价值;②噪音的影响使得原本负有“静谧的绿洲”之名的花园名不副实(图16、图17)。与遗产中心的意见相左,缔约国的保护状况报告[12]仍坚称,轻轨对花园造成的视觉影响很小,而震动并不对OUV构成威胁,轻轨还减少交通拥堵,提倡绿色出行。对于这类具有极高美学价值的遗产地,追求遗产周边环境景观的完整性和协调性应该说是有必要的,因为景观的完整性和协调性是其OUV载体的重要内容。但是,在2018年世界遗产大会的讨论上,除挪威、澳大利亚、西班牙、巴林等少数国家支持决议草案,其他委员国均认同缔约国影响评估报告的结论,强调地方需要发展,而缔约国已经制定了一些缓解措施并承诺实施,应给予信任和鼓励。期间,虽然缔约国NGO代表在获得发言机会后,激动地表示对委员会的行为感到失望,并指出这不是在践行《世界遗产公约》。然而这并不能阻止决议草案的大幅度修订,在经过3年的讨论后,遗产地仍未列入濒危(图18)。

比较两个案例不难得出这样的结论,对于历史环境的“正当”要求是基于对遗产地价值的理解而存在的,就这点而言,现有列入濒危的标准是脱离价值而存在的,也因此各条标准适用对象和范围是缺失的。同样的保护管理要求是否可以适用于所有的遗产类型,适用于任何价值特征的遗产?笔者认为,这也许是可能的,但只有当其要求足够“基本”,才可能成立,否则就会导致不同群体对其要求正当性产生质疑。

4.2 大型活态遗产地的威胁程度难界定:康沃尔和西德文矿区景观

英国世界遗产地康沃尔和西德文矿区景观(Cornwall and West Devon Mining Landscape)是一处规模宏大的文化遗产。该遗产于2006年列入《世界遗产名录》,遗产区范围覆盖19 808 hm2,包含10个片区,不仅代表了19世纪初该地区矿业开采的共同特征,而且展现了出当时矿业发展技术和社会各方面层面的特点。丰富而复杂遗产类型包括矿区、交通设施、附属设施、工业居住区、农场、别墅或商人住宅和矿区考古遗址,遗产地通过系列工业遗存,反映出18世纪到19世纪早期英国铜矿和锡矿开采行业的迅速发展,以及矿业生产对乡村和城市景观带来的显著影响。

自2012年开始,遗产区内港口周边的综合体开发项目就引起委员会的关注,2013年大会决议[13](37 COM 7B.89)要求缔约国停止港口建设,考虑可能的方式,发展小型、遗产引导的更新项目作为替代。位于海耳港口开发项目的规模是巨大的,项目预计投资2 500万英镑,将建设面积为5.4万平方英尺的工业设施,2.3万平方英尺码头,800户住宅,2座酒店和休闲设施。2013年的反应性监测报告[14]指出,Hayle港因其在能源出口和矿石出口方面的重要意义而成为遗产构成的一部分。而从遗产保护的角度,当前通过的建设项目不仅规模空前,而且在建筑体量、材料的使用方面都与历史特征不符,影响到该区域铸造厂和码头之间的视觉景观,因而对遗产OUV造成威胁,由此在2014年遗产大会上建议将其列入濒危㉗见Decision:38 COM 7B.34.[15]。

而当地的管理机构、地方委员会等则认为,历史视觉景观并非OUV的价值载体——城市建设已经极大地改变了地区的视觉环境,与19世纪初存在显著的差异,因此,当前开发项目虽然和历史环境不协调,但并不涉及破坏历史环境的问题。缔约国代表也表示,项目的设计已经和地方委员会、管理机构、国家咨询机构进行了充分的讨论,并得到社区公众的认可。项目虽然会对码头的环境造成一些影响,但是同样会对地方带来积极的效益,遗产的部分修缮资金也将得益于此。缔约国还反复强调,项目仅涉及遗产区很小的一个部分,是遗产片区的1/10,是列入众多港口的1/5㉘该遗产地共包含5处主要的港口,分别为Hayle、Portreath、Devoran、Charlestown和 Morwelham港。,面积不足遗产区面积的6%,对于遗产OUV的影响微小,而不应因此而将其列入濒危名录。

对于缔约国的解释,多数委员会国代表表示理解和赞同,土耳其、波兰、哈萨克斯坦、菲律宾、马来西亚等国代表都明确表示开发项目的影响,并不足以将遗产地列入濒危。因此,在2014年的大会上,该遗产并未被列入濒危,决议[16]鼓励地方相关管理机构制定针对大型开发项目的必要评估和控制机制。这一决议的力度较2013年已有所减轻,而此后的决议草案也未再建议将其列入濒危,似乎已经默认了港口开发为既成事实(图19~图22)。

受到关注的开发项目位于遗产区内,这一情况的影响无疑是恶劣的,列入濒危的案例中不乏相似的情况,例如2012年列入濒危的利物浦-海上商城。不过,考虑到康沃尔和西德文矿区景观区域性的规模,价值关注于矿业生产的系统化和工业化产物,而开发项目又未涉及对历史遗存本体的破坏,似乎其影响又是可以接受的。一方面,许多工业遗产在失去工业生产功能之后,都不可避免地需要面临产业和功能的转变,这势必会带来部分物质空间的改造;另一方面,对于大型遗产地而言,要求其在整个区域内完全停止建设与发展是不现实的。

那么,如何客观地评价大型遗产地整体的保护管理状况?这似乎是现有列入濒危标准还没有正面回答的问题。事实上,在1983年标准制定的时候可能很难想象在未来遗产地的规模会如此扩展,而遗产地构成要素又会如此复杂。笔者以为,对于大型文化遗产地的评估,虽然说所有遗产构成要素,无论规模和特征都是OUV的载体,但是其重要性或联系的密切性仍是需要系统梳理的,即首先需要建立OUV与遗产构成体系之间的结构性联系,明确不同构成要素之间的层级关系,然后才可以谈特定威胁因素的影响。这就需要加强系统建设。只有在遗产申报环节能明确遗产构成和OUV的关系,才能使保护管理体系的评估、威胁因素影响评估更加有针对性。

4.3 濒危名录需要提供解决方案:加德满都谷地的四次“拒绝”

加德满都谷地是近期颇受关注的列入濒危的实例,从2015年4月加德满都发生7.9级地震开始,遗产地的保护状况已连续四届受到世界遗产大会的审议,世界遗产中心和咨询机构连续4次建议将其列入濒危,而缔约国又不断以各种理由避免列入。

尼泊尔加德满都谷地于1979年以标准iii、iv、vi列入《世界遗产名录》。该遗产地坐落在喜马拉雅山山麓,分为7个纪念区域。这些纪念区域包括3个王朝古都加德满都、帕坦、巴德冈的王宫广场,斯瓦亚姆布与博德纳特佛教圣庙,伯舒伯蒂与昌古.纳拉扬印度神庙。昌古.纳拉扬印度神庙区域包括尼泊尔最古老的佛教纪念碑(塔)、尼泊尔最大的佛塔,以及拥有自5世纪以来最早的山谷石刻的印度教寺庙,全面反映了加德满都谷地闻名于世的历史和艺术成就。

从历史情况来看,加德满都谷地一直是一处在保护管理方面能力较弱的遗产地,其保护状况曾多次受到审议。1994年,咨询机构通过反应性监测就要求以城市发展致使历史街区丧失传统特征为由,建议将达尔巴尔广场(Darbar Square)和加都佛塔纪念性区域(Bauddhanath monument zones)从遗产构成中去除㉙Decision:CONF 001 VI.B; 原文:The mission report had recommended the effective delisting of parts of the Kathmandu Darbar Square and Bauddhanath monument zones, following a general failure to control development,……The mission report illustrated examples of demolition, encroachment, traffic pressure, the unsympathetic introduction of modern services and conservation practices which did not conform to accepted international standards.,并建议将其列入濒危[17]。1998年,咨询机构再次以遗产区内大量传统建筑遭到拆除、真实历史肌理消失为由,建议将其列入濒危㉚Decision:CONF 201 V.B.55;Decision:CONF 209 X.B.42;原文:The Bureau expressed concern over the continued demolition of traditional buildings of architectural value and illegal new development within the Kathmandu Valley World Heritage site, despite the building control efforts made by His Majesty's Government of Nepal and the concerned local authorities.[18]。这两次建议均未真正实现列入。2003年,与此前理由类似,咨询机构注意到7片纪念物区域中已有6片区域部分丧失了列入时的传统特征,由此指出,遗产地对于建设控制不当,整体已经极大地丧失真实性与完整性,将其列入濒危㉛Decision:27 COM 8B.1;Decision:27 COM 7B.52;原文:2.Notes with grave concern that the traditional elements of heritage of six of the seven Monument Zones had been partially or significantly lost since the time of inscription, resulting in a general loss of authenticity and integrity of the property as a whole;3.Notes furthermore with concern that although the responsible concerned authorities have made efforts with some positive results, the threat of uncontrolled development has persisted, which continuously decreases the urban landscape and architectural fabric of the property.[19]。从遗产保护原则上来看,2015年地震对加德满都文化遗产产生了摧毁性的破坏——大量纪念物和历史建筑倒塌,其危机状况足以列入濒危,这一事实并不存在讨论的必要,需要关注的恰恰是缔约国拒不列入濒危的理由与心态。

2015年在地震发生之后,由联合国教科文组织专家、尼泊尔考古部门工作人员共同组成小组[20]就对破坏情况第一时间进行了评估。咨询机构在对地震造成损失表示遗憾的同时,也指出,遗产地面临城市肌理缺失、发展不受控制、管理机制缺乏、潜在大型新项目等多项威胁,OUV受到极大地影响,建议将其列入濒危,同时建议缔约国政府启动紧急行动,详细评估损失、明确震后抢救保护措施,尽快制定“理想保护状况报告”(DSOCR),呼吁其他缔约国、国际组织为尼泊尔提供援助。当年,中国、印度、荷兰、韩国等国就已经派驻专业人员,协助尼泊尔展开震后文化遗产的抢救和修复。而在当年的世界遗产大会上,印度、韩国、菲律宾、德国、芬兰、牙买加等国代表就强调,鉴于地震为不可抗天灾,应给予缔约国一年的时间有效地组织重建行动,当务之急在于制订紧急行动计划。当时,只有黎巴嫩和葡萄牙代表表示支持列入濒危,并强调列入濒危名录不是惩罚,而是一种更好的帮助、督促手段。最终,由于多数委员会国家的反对,加德满都谷地并未列入濒危。2016年和2017年遗产大会上,几乎是同样的争论再次上演。反对列入濒危的委员国强调,列入濒危可能会影响缔约国灾后恢复的信心和决心,同时也并不能解决实际问题,比如缔约国实际需要的技术、经济援助等。而支持列入的委员会则认为,这涉及委员会决议的一致性和权威性,不应因为地震属自然灾害而非人为就修改标准。

在2018年第43届遗产大会上,世界遗产中心和咨询机构再次建议将其列入濒危,而保护状况评估关注的重点已由地震对遗产地造成的直接破坏,改为这3年来大量重建工作对OUV造成的再次破坏。根据2017年反应性监测任务报告[21]的描述,很多震后的恢复工作加速了对遗产地完整性和真实性的破坏,如进一步拆除附属性结构,居住区和商业区历史环境的进一步恶化等,同时缺乏整体规划和协调显示出当前管理能力的薄弱㉜参考WHC/18/42.COM/7B文件,p.23。[22]。而与前3次审议基本相同,支持不列入的委员国使用的理由大致相同,再次强调了列入濒危遗产名录并不能解决实际问题。最终,会前拟定的决议草案遭到了大幅度修订,并引发了委员会长时间的讨论,加德满都谷地仍未列入濒危。

从加德满都谷地这一案例可以看出,列入濒危名录作为促进缔约国完善保护管理的“惩罚”手段面临的现实困境,即缺乏技术和经济上的保障以促使缔约国列入濒危。在《濒危名录》制定之初,许多缔约国是主动申请将本国遗产地列入濒危的,以此获得世界遗产基金的国际援助或国际合作,获得资金、技术、设备层面的支持——列入濒危与国际援助在一定程度上是相关联的。而在世界遗产基金和联合国教科文组织经费锐减的背景下,以加德满都的情况为例,缔约国一方面认为列入濒危不一定能获得更多的资金支持,震后重建工作并未得到国际援助的支持,资金主要以紧急抢险项目的形式来自教科文组织以外㉝参考WHC/18/42.COM/7B文件,截至2018年,2015年以后教科文批准了一系列紧急保护工程,其中包括中国海南航空捐赠100万美元,香港霍英东基金会捐赠25万美元,教科文日本信托基金捐赠14.5万美元,尼泊尔投资银行捐赠10万美元及1.8万美元自愿捐赠。,虽然世界遗产的品牌效应仍起到很大作用。另一方面,列入濒危还会对旅游业产生严重影响,这将进一步加剧地方重建可能面临的资金压力。这正是尼泊尔拒绝列入濒危的原因。试想如果列入濒危仅仅是为了彰显遗产保护领域严格的“国际”标准,是为除名进行“铺垫”的必要程序,却无法使缔约国从中实际获益,无论是技术还是经济上的,那么势必在未来受到更多缔约国的抵制,同时也将使世界遗产中心和咨询机构的权威性受到质疑。

5 结束语

《世界遗产濒危名录》作为世界遗产项目创立之初就已确立的工作机制,对于建立统一的世界遗产保护状况评价标准,促进世界遗产保护管理水平提升,加强遗产保护领域国际合作具有重要意义。列入《濒危名录》显然并不意味着对于缔约国保护管理工作的否认,而是为了凝聚国际各界的力量,为处于威胁中的遗产地的保护管理提供更加坚实的技术与经济层面的保障。如历年建议列入濒危的世界遗产数量发展趋势所显示的,近期教科文组织和咨询机构对于遗产地保护管理状况的要求是不断提高的,这也反映出国际社会对于世界遗产日益增长的关注。

然而,与近期发展变化的遗产保护原则不同,当前《操作指南》中列入濒危的标准自1983年形成后一直沿用至今,未有修订,这使得其内容,至少文化遗产列入濒危标准的用词与内容与今日保护管理要求存在一定的差异。在1983年标准制定时,历史城镇、文化景观、遗产线路等特殊类型文化遗产还未出现;完整性的概念还未引入文化遗产保护领域;《奈良真实性文件》还未发布,对于真实性的理解还局限于历史真实性;就文化遗产面临的威胁因素而言,环境协调性的问题还未如近期这样突出……虽然笔者承认,列入濒危的标准应具有一种长期性和稳定性,代表了文化遗产保护领域对遗产地保护管理最为基本的要求,但是在面对近期威胁因素试图从列入标准中寻求依据的时候,往往体会到标准内容的模糊性,这在一定程度上加剧了特定案例评估中,咨询机构、委员会和缔约国等不同参与方意见的分歧。而这类问题完全可以通过标准的修订得到改善,使列入濒危标准在用词、关注点和保护要求等方面与近期世界遗产保护管理要求更加符合,避免歧义与多种解释的可能。

此外,列入濒危作为一种预警机制,是与世界遗产的申报、保护状况评估、反应性监测、遗产除名、国际援助等多项工作紧密联系的,具有承上启下的作用,它们共同构成了世界遗产项目的整体系统。为加强《世界遗产濒危名录》的公正性和权威性,也需要使整个系统相关工作机制更加具有依据,如在世界遗产申报环节,需明确OUV与价值载体的关联性,由此保护状况评估才能更为准确地阐述威胁因素的影响。同时,只有加强咨询机构的能力建设、技术水平,提升世界遗产基金的保障能力,才能使列入濒危成为缔约国面临遗产保护困境时的必然选择,使整个机制更好地运行。综上,种种情况表明《世界遗产濒危名录》列入濒危标准和机制调整的必要性,当然这也涉及到世界遗产项目整体系统理论和机制的创新。

附表 建议列入濒危的文化遗产威胁因素与影响评估表

续附表

续附表

续附表

续附表