中职汽修专业课教学模式探新

摘 要:随着中职课程信息化改革的推进,中职专业课程的教学模式改革正在推行。但目前的改革存在规模较小、形式单一、搭配固定、内容重合、衔接错位等不足。针对这些问题,通过调查学生和教师的意见,结合研究者自身的教学经验,在明确课程学习的知识目标和能力目标,参照技能考核要求,梳理、分析,在整合现有教学资源的基础上,从课时安排和顺序安排的角度对课程进行了重新搭配,形成了新的实施模式。

关键词:专业课;课时;顺序;搭配

作者简介:严示强,杭州交通职业高级中学。(浙江 杭州 310014)

中图分类号:G632 文献标识码:A 文章编号:1671-0568(2019)15-0058-03

近年来,中等职业学校专业课程先后经历了“核心基础课程改革”“信息化课程改革”两大课程改革,专业课程的授课模式尝试过了最初的“理、实”分离,后续逐渐转变为“理、实”一体化,进而推出了现如今的 “理、虚、实”一体化的改革方向。在这一系列的改革探索下,中职院校的专业课程得到了不断完善和优化。

作为以汽车运用与维修为主要专业的中职学校,经过了多个学期的努力探索,学校目前专业课程的“理、虚、实”一体化建设已初显成效。笔者参与了这一教学模式的开发过程,并见证了已经取得的成果,但也从中发现了 “理、虚、实”模式中三个模块的课时分配和顺序安排的问题,这一问题在多个层面阻碍了“理、虚、实”一体化优势的发挥,限制着该模式的进一步推进。

一、汽修专业课“理、虚、实”搭配存在的问题

1.课时分配欠合理。在教学过程中,教学项目的学习被分配到5个课时,固定形成“2+3”模式。其中前2课时用于理论教学,时间尤为充裕;后3课时用于“理、虚、实”一体化教学,时间拥挤,理论部分内容重复,整体呈现分配上的严重不合理。

2.模块顺序待改进。目前“理、虚、实”一体化教学流程为理论先行、虚拟辅助、实训强化,这样的教学模块顺序符合常规的教学思维。然而,由于实际的项目课程存在难易程度、考核要求等区别,有些学习内容虚拟操作简单,但工作原理和实训要求尤为复杂;有些课程的虚拟或实践部分简单易懂,理论却复杂枯燥,单一从理论入手反而将该类课程复杂化。

3.虛拟学习不明确。在一体化课程中,理论、虚拟、实训三个教学模块之间紧密联系、相互促进。其中虚拟教学虽是新增模块,但也形成了独立的模块,有着自己特殊的内容引入、要点讲解、强化练习等课堂安排,其地位与理论模块和实训模块同列。

二、汽修专业课教学中“理、虚、实”搭配的优化原则

1.适合课程,知识逐层递进。课时和顺序的重新搭配是为课程所服务的,这也是开发“理、虚、实”一体化课程的最初理念,以体现课程中知识的主导地位。所以,让知识的层次逐层加深、逐层递进是课时和顺序搭配的重要任务。例如,开发的课程中与汽车传动系相关的项目,应当按照实际部件结构的动力传动过程加以排序,这有助于学生对于知识的连贯理解。这样的安排遵循了知识的递进关系,让学习的过程充满乐趣,有利于课程的长期发展。

2.适合学生,课堂由易到难。课程项目的不断优化是为了让学生更易于接受学习的内容。所以,在课时和顺序的安排搭配中,第一要务是让课程的设置适应学生的需求,让课程内容学习由易到难,以此符合学生的认知过程,让学生容易掌握。在搭配的实际应用中,应当充分分析每一教学项目的中“理、虚、实”三个模块的难易程度,进行合理地安排,如让容易上手且有助于课程推进的模块优先进行等。

3.符合项目,“理、虚、实”相互衬托。所有项目课程的课时与顺序的搭配都以“理、虚、实”一体化资源的开发为依托,“理、虚、实”一体化的资源建设与实际应用是项目的根本。所以,做好“理、虚、实”三者之间的相互搭配、相互衔接、相互衬托是搭配的基础工作。合理、充分地利用好“理、虚、实”一体化的教学资源是此次项目调整成功的关键。而且,“理、虚、实”一体化课程项目的开发,是结合具体项目最新且最为实用的理论、虚拟、实训资料,合理的利用也是对课堂提升的保证。

4.遵循逻辑,各模块合理衔接。《底盘构造与维修》课程中的现有理论、虚拟、实训资源,是对目前技术进行的梳理和整合,其资源之间相互独立,是完整的教学材料。但其三者之间也是紧密联系的,理论知识是虚拟操作的基础,是实训活动的标准;虚拟操作是理论讲解的延伸,是实训活动的准备;实训活动是理论学习的运用,是虚拟操作的反馈。“理、虚、实”三者从不同角度对课程内容进行了说明,共同完成着项目课程的任务。因此,适当的交错学习有利于理论与实际的相互呼应,有利于促进学生的理解和掌握。

三、“理、虚、实”搭配的优化策略

以上问题在教学过程中已经严重影响着教学效率和教学进度,让不少教师在“理、实”一体化和“理、虚、实”一体化教学模式之间进退两难。针对以上问题,笔者认为应当从现有学习项目入手,在结合其理论内容、虚拟设施、实训条件、考核要求、技术难度等方面的基础上,根据教与学的实际需要进行授课课时以及授课顺序的合理化搭配,才能让“理、虚、实”一体化教学模式在实际教学中提高课堂效率,让专业课堂教学事半功倍。

1.细分课时总量。从课时安排和顺序安排的角度对一体化课程开展整合搭配,对课程具体项目内容逐一梳理,是对“理、虚、实”一体化课程成效的进一步提高。在搭配过程中以每个课程项目的5个课时为基础,将这5个课时进行分配,在每个课时单位中根据课程的实际情况进行“理、虚、实”三部分内容的填充,形成前后相互衔接且内容完整的一个项目整体。

通过课时的细分,促进教学内容的合理化、规范化,使其更贴近学生学习的认知过程。这既符合学习由易到难的递进关系,也会对“理、虚、实”一体化课程起到很好的推进作用。

2.分析课程难度。在课程项目的设置中,其理论、虚拟、实践三部分难易程度各不相同。所以,将项目以难易程度进行分类是项目课时、顺序调整的重要工作。在研究过程中,着重考虑理论知识难易程度、技能操作难易程度、零部件实物熟悉程度三个方面,以此三个方面对项目进行类型的划分,制定不同的课时、顺序搭配方案。

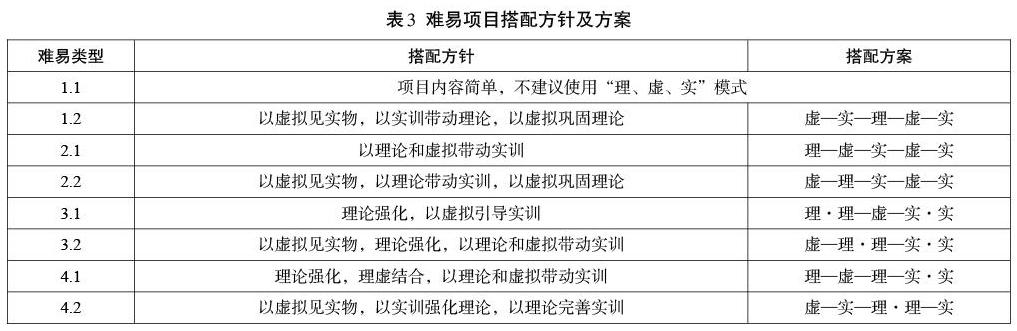

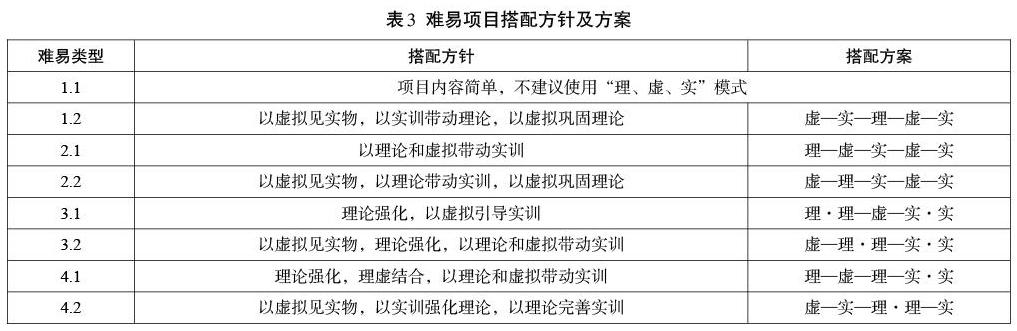

3.根据教学内容性质设计相应的搭配方案。结合不同的项目内容特征以及其难易程度,以不同的“理、虚、实”课时和不同的“理、虚、实”顺序进行搭配,才能将“理、虚、实”一体化的项目研究成效最大化发挥。因此,在细分课时总量和分析课程难度的基础上,对不同难易类型的项目应采取不同的应对方针,具体的应对方案如表1所示。

需要注意的是,其实“理、虚、实”一体化的教学存在很多细腻之处,其三部分的细微融合在课堂中无处不在。但在实际教学中,三大模块对于课程都起着独立的推进作用,都是课程的主要部分。三部分虽是互为准备、辅助和强化关系,都也确实是不可被取代或删减的。所以,经过分析和研究形成了表1中对“理、虚、实”一體化课程中的“理、虚、实”的三大模块的分配,并不代表各模块之间互不干涉。

四、实践成效

本次研究通过认真考量、仔细分析、细致布置、规范操作,完成了课程课时及内容顺序的重新搭配,实现了预期的研究目标。通过将成果应用于教学实践,取得了良好的成效。在学生、教师、课堂持续性等方面都起到了正面的作用。

1.提高学生的学习兴趣。经过两轮选修课程的开展,教师虽然仅仅进行了部分课程项目的教学,但也明显感受到“理、虚、实”一体化课程对学生的吸引力。同时,新的方案更为符合学生的认知过程,学生学习也更为灵活机动,学生自己也拥有了自我检验和自我学习的能力。

2.提升教师的教学成就感。新搭配模式的“理、虚、实”一体化课程,使授课过程更具有逻辑性,资源内容之间的衔接和衬托关系更为明显,这样的逻辑性给予了教学者和学习者逐层深入感。学生对知识技能的学习更为投入,有了强烈的探究意识,这也增加教学工作者的工作激情和工作信心,提高教师教学成就感。

3.保证课堂教学的持续性。“理、虚、实”一体化的课程教学是一种可持续性的教学模式,学生在学习知识技能的同时,也掌握了具有逻辑性、推理性的学习方法。新的搭配方式让这一可持续性工作成为可能,学生在学习新知识的过程中,可以通过知识技能难易程度的判定、学习方法的置顶和学习资料的查找来完成自我学习和自身提高。

参考文献:

[1] 叶向群,王娇君,单岩,陈丰秋.“理虚实”一体化教学思路实践[J].实验技术与管理,2017,(5):1-4+26.

[2] 王志刚,刘杰,闫雪艳,胡晓芳.“汽车构造与拆装”“理、虚、实”一体的课程改革探索[J].交通职业教育,2016,(4):44-46.

[3] 李江滨,游月娣,陈玉婵,侯敢.课时安排影响大学生学习效率的调查研究[J].教育观察(上半月),2016,(12):34-36.

责任编辑 程 哲