雄安新区未来人口趋势预测及政策建议

梁林 曾建丽 刘兵

摘 要 科学预测雄安新区人口有利于落实规划纲要以及配套政策的制订。参考深圳建设发展速度,采用灰色系统预测模型分阶段预测了雄安新区未来人口发展趋势。结果表明,基于深圳发展速度的判断,未来雄安新区人口规模前期与后期存在较大差距,人口增速在不同发展时期可能呈现“慢—快—慢—快”的趋势,2030年人口规模预计达到400万左右,而至2050年人口规模预计将突破1 200万。为避免雄安人口过快增长成为超大人口规模城市,保障新区人口高质量增长,结合预测结果,从科技产业、城市服务、普惠民生、生态环境和政府服务五方面提出相关建议。

关键词 雄安新区;人口预测;灰色系统预测模型;深圳

[中图分类号]C923;F224.9[文献标识码] A[文章编号]1673-0461(2019)07-0059-09

一、引 言

2017年4月1日,中共中央决定设立雄安新区,雄安设立的主要功能是疏解北京非首都功能,吸纳和转移一定的北京人口。自雄安建设以来,众多企业、高校与雄安签署合作协议,截止目前共有一百多家企业与雄安新区签署战略合作协议,北京、河北众多高校表示要在雄安建设分校,雄安新区服务中心、千年秀林、京雄城际等项目正在实施,但参与这些项目的很多工作人员并非雄安新区本地人口,这说明雄安建设对吸引外来人口正在发挥着作用。人口作为雄安新区的重要战略资源,是国家制定政策进行财富分配的重要基础。人口流动一方面源于人口自身要素驱动[1-2],另一方面与区域公共服务、发展环境及实施的优惠政策相关,人口流动是对区域各种政策效果评判的最终体现[3-4],人口数量越多在一定程度上反映各种政策对人口吸引力越大。人口预测问题一直是学术界和国家相关部门的关注熱点,对雄安新区人口预测具有重大的意义,通过预测雄安新区人口数量可以为雄安新区医疗、教育、就业等相关部门政策的制定和完善提供一定的决策参考理论依据。

人口流动是一种受到诸多方面因素影响而形成的复杂社会经济现象。目前,关于人口迁移流动的研究主要基于地理学、人口学、社会学等多种学科视角,在理论研究和定量研究两方面展开。理论研究方面,产生了众多人口流动的模式及理论,对后人起到重要影响[5-6],经典模式及理论包括引力模型、“推拉理论”、生命周期理论、人类生态论等理论,学者利用经典模式解决区域人口流动问题,如劳昕和沈体雁借助引力模型,从人口迁移网络出发,引入地理空间异质性思想,构建人口迁移机理的城市体系模型[7];李强运用“推拉理论”解释中国城市农民工流动影响因素,并指出户籍制度是中国与世界推拉模式的最大的差异[8];孙浩进运用生命周期理论解释了人口伴随产业转移而流动,产业转移前期人口流动较少,后期人口流动较多[9];张鹏等利用人类生态学理论,探究基于适度人口容量、人口流动和城乡均衡发展的生态文明城市建设路径[10]。定量研究方面,主要体现在人口预测方法方面,预测方法归纳为两类,一类是人口结构预测,主要根据人口的性别、年龄等特征预测人口结构,如王广州通过人口普查和抽样调查数据,借助系统仿真技术,预测中国失独妇女的总量[11];另外一类是人口趋势预测,运用定量方法根据历史人口数据与相关经济数据推算外来人口趋势和社会发展趋势,如段海燕等借助耦合协调发展度预测模型,分析吉林省2030年人口、经济、能源环境耦合协调发展趋势[12]。但在实际过程中通常遇到的问题结构复杂,涉及影响因素较多,在这种情况下,人口趋势预测比人口结构预测的结果更具现实意义。

传统的人口趋势预测方法主要包括经济相关分析法、资源承载力方法、综合增长率方法等,经济相关分析法是撇开其他因素,利用经济增长与人口的相关性,进行人口预测;资源承载力预测方法是根据历史资源保有量与人均资源用量数据,利用两者相关性,预测未来人口规模;综合增长率方法是参考历年人口自然增长率和机械增长率,确定期内年平均自然增长率,进而预测人口规模。上述三种方法在实践中得到广泛应用,但存在一定的缺陷,一是需要大量历史数据支撑,二是这些方法并非直接预测人口,而是间接预测人口,误差较大。灰色系统预测模型(Grey Model)是通过鉴别系统各因素间发展趋势的相异程度,利用具有系统代表特性的原始数值进行处理,寻找系统内部变化规律,通过建立微分方程求解,预测未来发展趋势[13]。灰色系统预测模型具备所需数据少,精度要求高等优点,在人口预测上具有一定优势[14]。众多学者利用灰色系统预测模型预测不同区域的人口,如谢天怡等利用灰色系统预测模型预测计划生育政策下人口数量[15];王宁等利用灰色系统预测模型对重庆65岁及以上人口进行预测[16];周志刚等构建灰色混沌神经元网络人口数量短期预测模型,预测2011~2015年湖北省人口总量[17]。

由于雄安新区刚成立不久,流动人口的数据短缺,根据雄安新区历史人口数据无法预测雄安新区建设影响下对未来人口的吸引力情况。雄安新区是由政府主导自上而下规划建设,而非市场自下而上自发形成,与深圳建设极为相似,其人口变化情况必将与深圳类似,人口增长速度必将与深圳相仿。因此,本文选取灰色系统预测模型,利用其所需数据少、预测精度高等优点,通过寻找深圳人口增长内部变化规律,鉴别深圳与雄安新区人口增长相似程度,通过建立微分方程求解,预测雄安新区人口未来发展趋势,为雄安新区相关部门发展提供理论指导。

二、研究方法

灰色系统预测模型(Grey Model)是通过鉴别系统各因素间发展趋势的相异程度,利用具有系统代表特性的原始数值进行处理,寻找系统内部变化规律,通过建立微分方程求解,预测未来发展趋势,GM(1,1)模型应用较为广泛。GM(1,1)模型是基于累加生成数列建立的一阶单变量微分方程,得到拟合函数对系统进行预测。具体步骤如下:

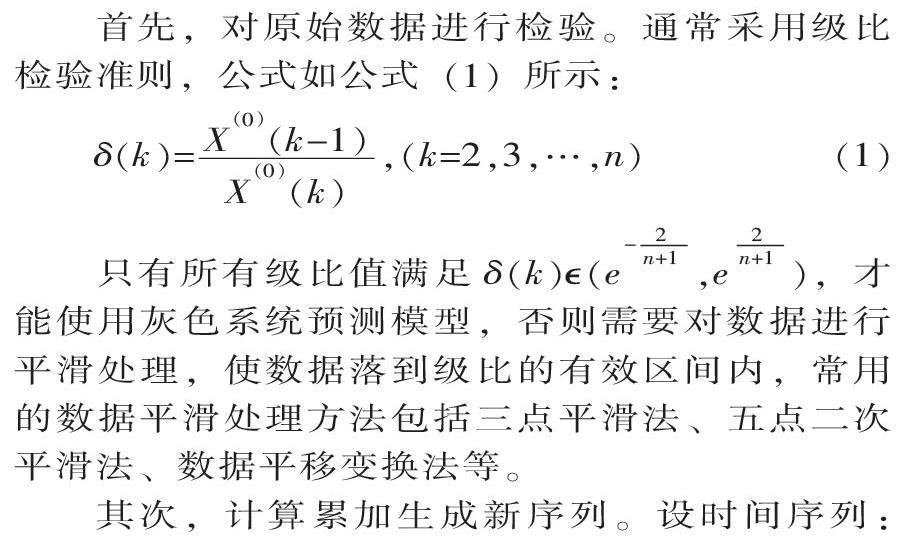

首先,对原始数据进行检验。通常采用级比检验准则,公式如公式(1)所示:

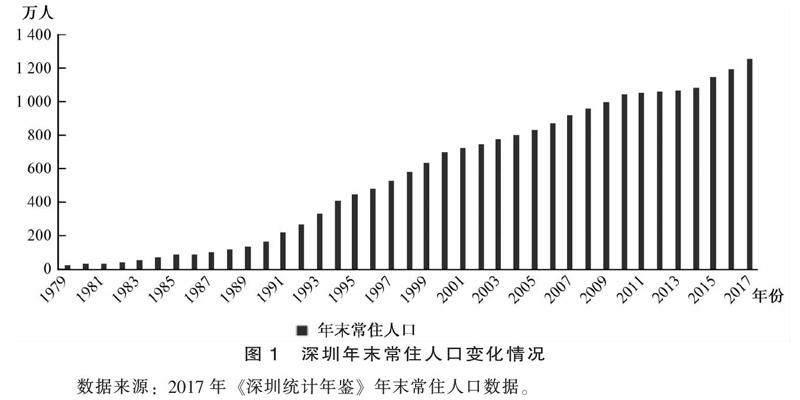

最后,结果检验。GM(1,1)预测模型精度可以通过小误差概率与后验差比值检验,通过根据后验差的比值C与小误差概率P,将灰色系统预测模型的精度等级分成4个级别[14],如表1所示。

三、研究过程

(一)数据来源与预测流程

由于雄安新区刚成立不久,流动人口的数据短缺,根据雄安新区现有人口数据预测未来雄安人口数据并不准确,不能反映雄安新区建立以来人口变动情况。此外,雄安新区在一定程度上参考深圳建设,其人口变化情况必将与深圳类似,人口增长速度必将与深圳相仿,因此应采用深圳人口增长变动情况预测雄安新区未来人口增长情况,进而预测出雄安新区未来人口总量。由于雄安新区是个移民城市,其未来发展方向与深圳类似,绝大部分常住人口均为外来人口,因此本文人口统计口径均为年末常住人口。涉及深圳人口数据来自《深圳统计年鉴》,涉及雄安新区人口数据来自《保定经济统计年鉴》。

预测雄安新区未来人口具体步骤如下:首先,分析深圳不同时期人口增长特点,划分人口增长不同阶段;其次,分别构建不同阶段深圳常住人口增量的灰色系统预测模型;再次,利用深圳常住人口增量的灰色系统预测模型中参数a和u的值,分阶段计算雄安新区常住人口增量的灰色系统预测模型;最后,利用模型计算出雄安新区不同阶段常住人口增量,进而求出雄安新区不同阶段人口总量。

(二)深圳人口增长时期划分

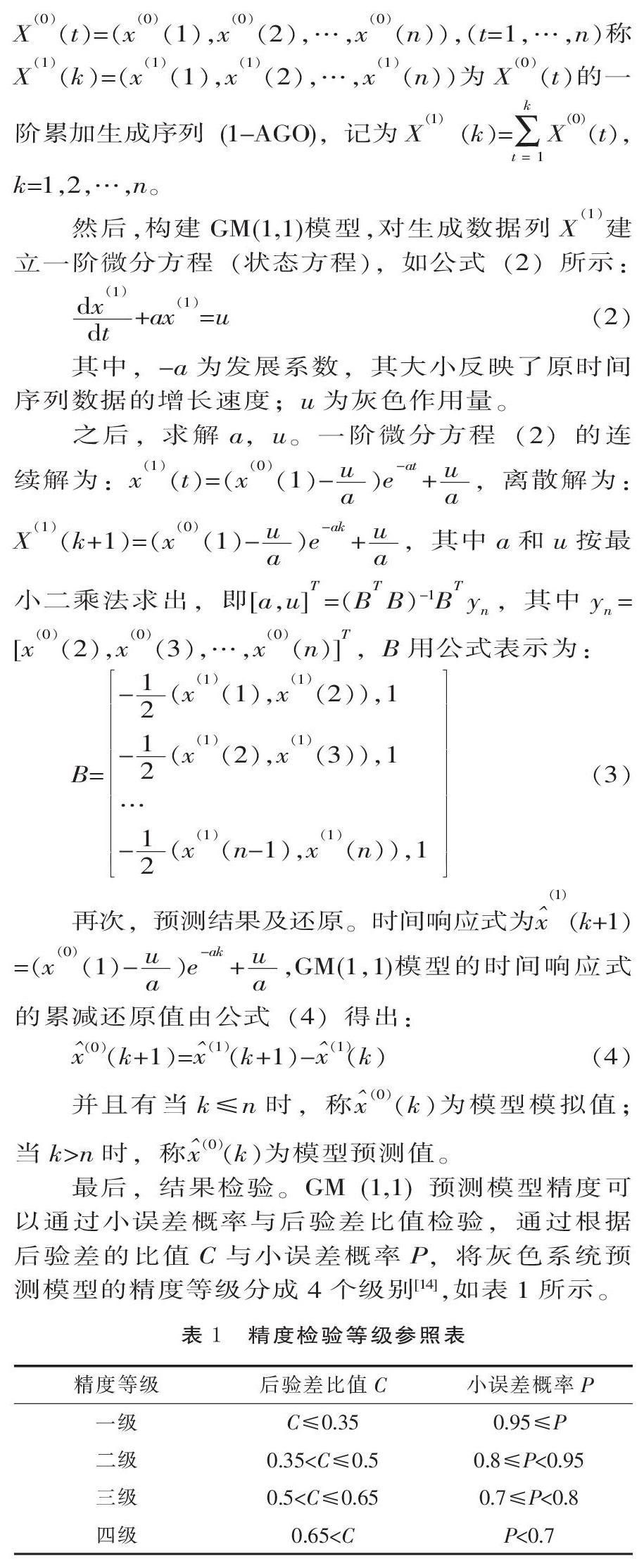

由于深圳主要是由外来人口构成的移民城市,大部分人口属于无户籍人员,因此使用常住人口指标反映深圳人口变动情况。1979年深圳经济特区刚建成时期,全区常住人口仅有31.4万人,人口中以农牧业人口为主[18];1989年深圳经济特区的常住人口已上升至141.6万人,70%的人口为青年人口;2017年末深圳经济特區常住人口上升至1 252.83万人,如图1所示。深圳38年间人口数量增长1 221.43万人,平均每年增长32.14万人。

从图1看出,深圳年末常住人口变化波动较大,伴随深圳建设的不同时期,深圳常住人口增长呈现不同的特点,这种人口增长趋势与生态系统中种群增长变动规律极为相似,总体趋势为非线性的S型增长,为了判断是否属于这种情况,采用Logistic曲线利用Matlab软件拟合,拟合结果如图2所示。

从图2可以看出1979~2013年拟合度较高,2013年之后逐渐偏离S曲线,因此判定深圳年末常住人口增长趋势在1979~2013年符合生态系统中种群的增长变动规律,即常住人口增长速度经历“慢—快—慢”的变化阶段;在2013年之后再次出现常住人口快速增长趋势。根据上述分析,将深圳人口增长划分不同的阶段:初步建成期(1979~1983年)为深圳年末常住人口逐渐增长阶段;快速发展期(1984~1994年)为深圳年末常住人口快速增长阶段;成熟稳定期(1995~2013年)为深圳年末常住人口缓慢增长阶段;再次发展期(2014年至今)为深圳年末常住人口增幅再次回升阶段。

从深圳年末常住人口数量变化阶段对比分析得出,在特区成立初期,政府发挥关键作用,通过建设和完善深圳基础设施、培育优良的市场环境和区域环境,吸引大批外来人口迁入深圳;随着环境不断完善,深圳建设进入成熟时期,年末人口增幅逐渐下降,外来人口流入速度降低,这反映出最初建设深圳的决定对年末人口变化的影响逐渐减弱,外来人口受市场的影响逐渐增大;但是后期随着深圳优惠户籍和人才政策的实施,外来人口流入深圳的速度又迅速增加。

(三)深圳不同时期常住人口增量灰色预测模型

1.数据检验与处理

根据上文深圳年末常住人口划分的四个不同时期,构建不同时期的灰色系统预测模型,在构建模型之前需要对原始数据进行级比检验。经验表明灰色建模数据序列不宜过长,由于第二、三时期人口增量呈现不同趋势,为保障模型预测精度,将第二、三时期再次细分若干区间,对深圳不同阶段年末常住人口增量进行数据级比检验与数据处理。

2.构建不同时期灰色系统预测模型

从表3中看出深圳各时期灰色系统预测模型均达到模型检验标准,均通过检验,从统计意义上说明所建模型合理。整体来说,深圳人口在1979~2000年发展系数(-a)较大,在2000年之后发展系数变小,这说明在前期人口增速较快,在后期增速较慢,符合城市发展规律,与深圳不同时期人口增长情况分析的基本一致,从理论意义上说明模型构建的合理。

(四)雄安新区不同时期人口预测

由于雄安新区直接对标城市为深圳,因此按照深圳人口发展时期划分雄安新区人口发展时期,本文假设雄安新区人口增长趋势与深圳人口增长趋势相同,由于灰色系统预测模型中的发展系数(-a)在一定程度上反映人口变化趋势,u代表灰色作用量。故本文借助深圳发展不同时期的发展系数(-a)和灰色作用量(u)推算出雄安新区对应时期的灰色系统预测模型,利用灰色系统预测模型计算出雄安新区人口增量,进而计算出雄安新区的人口总量。由于深圳人口灰色系统预测模型中为数据平移76.447 1得到的,故雄安新区人口预测模型中相应移动76.447 1,得到时间响应式,如公式(5)所示:

具体操作步骤如下:雄安新区建成初期(2017~2021年)人口增量灰色系统预测模型中的参数值为表3中深圳初步建成期(1979~1983年)灰色系统预测模型参数值,分别为-a=0.052,u=71.000 6,序列初始值为雄安新区2016年人口增量数据。

根据《河北雄安新区规划纲要》显示,雄安新区范围包括雄县、容城、安新三县行政辖区(含白洋淀水域),任丘市鄚州镇、苟各庄镇、七间房乡和高阳县龙化乡。由于乡镇统计数据缺失,故本文中2016年雄安新区人口增量数据为雄县、安新县、容城县人口增量数据加总。根据《保定经济年鉴》中2016~2017年雄安三县常住人口计算出2016年人口增量为0.81万人。因此雄安新区人口增量序列中x(0)(1)=0.81。

雄安新区其他时期人口增量参考上述步骤预测,需要注意的是每个阶段灰色系统预测模型的初始值为上一阶段的末位值,如2022~2026年灰色系统模型初始值为2021年人口增量预测值,以此类推计算出雄安新区不同时期人口增量灰色系统预测模型,如表5所示。

四、研究结果

根据雄安新区各时期人口增量时间响应式计算出雄安新区各时期不同阶段人口预测值,结果如表6所示,人口变化趋势如图3所示。

总体来说,从人口规模上来看,雄安新区未来人口规模增长差距较大,2032年人口规模预测达到500万人左右,21世纪中叶人口规模将突破1 200万人;从人口增速来看,雄安新区未来人口增速呈现“慢—快—慢—快”的趋势。具体分析如下:

雄安新区初步建成期呈现城乡人口规模较小、人口增速较慢的发展趋势。2017年雄安新区刚成立,外来人口流入较少,人口总量为109.803 0 万人,人口增量不到1万人,2018年4月21日《河北雄安新区规划纲要》正式发布,许多企业签署战略合作协议,外来人口逐渐流入雄安新区,到2021年人口规模预计达到155.413万人,相比2017年人口总量增加45.61万人,这段时期人口平均增幅为6.72%。

雄安新区快速发展时期呈现人口规模较大、人口增速迅猛的发展趋势。根据预测数据显示,2022年人口总量将达到165.372 4万人,到2032年人口规模高达570.095 4万人,这一时期规划逐步落实,许多项目陆续落地,基础设施不断完善,人口增长进入迅猛阶段,外来人口大量涌入雄安新区,这一时期的平均人口增幅高达11.03%,是雄安新区初步建成期的近2倍。

雄安新区成熟稳定时期呈现人口规模巨大,但人口增速减慢的发展趋势。根据预测数据显示,雄安新区2033年人口总量预计为608.903 7万人,到21世纪中叶人口规模将突破1 200萬人,达到超大城市规模。这一时期,人口逐渐饱和,外来人口流入速度减慢,平均人口增幅下降到4.1%,相比上一个时期,人口增幅下降了6.93个百分点,平均人口增幅仅为上一时期的1/3。

雄安新区再次发展期呈现人口规模超大,人口增速有所减缓的趋势。进入21世纪中叶,雄安新区将迎来再次发展机遇,按照规划内容雄安新区将全面建成高质量高水平的社会主义现代化城市,成为京津冀世界级城市群的重要一极,人口将再次迎来高峰。根据预测结果显示,雄安新区2052年人口1 327.997 3万人,2055年人口达到1 505.474 8万人。这一时期平均人口增幅为4.15%,相比成熟稳定时期人口增幅有所上升。

中国社会科学院京津冀协同发展智库课题组发布的一份有关雄安新区人口与住房政策的报告建议雄安新区人口密度不宜过高,初始人口规模在100万人左右,远期控制在500万人左右。从预测结果来看,到2032年雄安新区将达到500万人左右,与雄安新区人口规划目标基本一致,说明用灰色系统预测模型预测雄安新区人口是可行的。而到21世纪中叶,雄安新区人口预测值为1 300万以上,可能出现交通拥挤、人口过多等“大城市病”现象,这与雄安新区的规划初衷即疏解北京非首都功能,解决大城市病是相违背的。雄安新区建设重点强调“雄安质量”而非单纯地追求“雄安速度”,因此这一预测结果对雄安新区制定人口发展及相关政策具有一定的指导意义。

为了防止出现“大城市病”,雄安新区建设过程中应逐步提高外来人口的门槛,不断提升雄安新区人口素质,同时引进高端人才。因此,在雄安建设过程中如何有效吸引外来高端人才、妥善安置原住居民并提升原住居民素质是亟需解决的问题。

五、政策建议

雄安新区人口的预测,是实现未来各方面管理和决策的基础工作之一,雄安新区相比深圳,没有紧邻香港澳门的区位优势,但是靠近北京、天津,主要功能是疏解北京非首都功能。为了在雄安新区建设过程中吸引外来高端人才和妥善安置原住居民,本文从科技产业、城市服务、普惠民生、生态环境和政府服务五方面制定政策建议。

(一)面向建设创新活力新城,以“产学研互动+领军人才聚集+金融体系支撑”为链条,实现科技产业创新发展

坚持产业兴城,通过多创新主体的参与,推进科技、产业和机制创新。一是创新产学研互动连接的新模式。布局一批国家级创新实验室、工程研究中心,以应用研究为重点,合力建设雄安新区研究院。同时,汇聚一批如清华大学等“985工程”高校和省属骨干院校,采取“虚拟大学”的组织形式,形成基础研究的创新高地。以企业发展需求为导引,大学为基础,研究院为结合点,促进科技成果转化,畅通产学研连接。二是打造领军人才集聚高地。把引进一批海内外“高、精、尖”人才作为起步阶段人才工作重点,参考深圳经验,制定优惠人才激励政策,实施高端人才引进计划。探索海外和省外人才柔性引进机制和保障制度,优化人才安居环境,构建医疗、子女入学、保险等一站式服务流程,完善租房补贴、人才准入等优惠政策,让高端人才实现拎包创新。三是完善金融支持体系。鼓励金融机构在新区开发全新的金融产品助力企业发展,尤其是小微企业的创办。设立创新创业基金,探索“基础研究→技术开发→科技成果转化→市场投放”全过程融资支撑体系,给予创新企业和人才奖励和支持。

(二)面向建设智能快捷新城,以新发展理念和技术应用为支撑,创新城市服务内涵

坚持以人为本,综合利用大数据、云计算、人工智能等技术手段,整合社会资源,分步骤建设基础设施,防止“摊大饼”,提高城市服务效率。一是构建富有安全韧性的基础设施体系。在通信、消防、供电、供水、供气、绿化等基础设施建设过程中,依托企业的技术支持,同步实现基础设施的互联互通和智能化监测,以安全韧性为导向,设计监测预警系统,在新区应急指挥部门实现基础设施运营状况的可视化,预防潜在风险,提高事故发生时的反应速度。二是建设智慧公共服务信息系统。构建雄安新区公共服务信息系统,实现教育、科技、文化、卫生、体育等公共服务资源的网上查询与使用预约,集成所有资源平台,达到“一次登录,获取最多信息”目的,开设政府与居民互动平台,提高公众参与度。三是实现交通服务的智能化。加强政府与通信运营商、云计算中心等企业的合作,筹划建立智能交通综合运营智能管理中心,统筹监管海陆空交通运行情况。加快交通出行的信息共享平台建设,推出“智能交通”手机端应用,开通交通信息广播、微信公众号等,方便新区人民了解交通信息。

(三)面向建设和谐健康新城,以教育和医疗为重点,关注原住民生活状态,创新普惠民生的公共服务体系

坚持普惠民生,创新管理机制,加大民生投入力度,注重社会协调健康发展。一是关注原住居民生活。妥善解决原住民土地、住房和就业问题,研究土地纠纷、拆迁冲突、“城中村”遗留问题的解决办法。以进驻企业和职业院校为支撑,开展对原住民职业教育和技能培训。以进村工作队为工作主体,重视心理疏导和新区建设宣传,帮助原住民由农民向市民转化。二是硬迁移和软共享方式并行,以教育和医疗为重点,提升公共服务水平。对接北京和天津的优质教育和医疗机构吸引其在雄安新区共建分校、分院,同时强化人才交流,特别是加强对新区本地教师和医疗人才队伍的培训。利用大数据、5G等新技术,实现雄安新区与北京、天津等地区的医疗资源共享,特别是加强医院数据互联互通,使新区人民在本地就能享受北京、天津优秀的医疗服务。专项研究符合新区需求的PPP建设模式,保障软硬件设施的建设速度和资金支持。三是构建城乡一体化公共服务体系。合理配置新区主城區和外围组团区公共服务资源,防止新区公共服务发展出现不均衡现象。强化乡镇公共服务经费保障,落实乡镇公共服务人员津贴,广泛开展乡镇医疗和教育对口帮扶活动。四是构建多渠道住房保障体系。规划保障房建设工程,建立健全投资和分配机制,紧密结合保障房申请条件与人才认定条件,有序启动保障性租赁房、配售型保障性住房、公共租赁房配租申请与分配工作。

(四)面向建设美丽低碳新城,以“物联网+监控”为工具,创新污染治理和环境监测

坚持“低碳、循环、绿色”的发展理念,打造美丽低碳新城。一是建立大气、水源、土壤污染综合监管与防治平台。利用“物联网+监控”进行环境监测,评估新区生态环境,特别是针对白洋淀的动态监测。划定白洋淀生态红线管理机制,实施有偿使用制度和生态补偿机制,对白洋淀修复工程建立招标试点,通过设计施工总承包方式加强同企业合作。二是建立污染源识别与治理平台。利用“大数据+分析”找出污染源,从源头上控制污染,综合实施各种生态修复措施。同时,实施环境污染问责机制,探索“河长制”在新区的应用,将责任落实到专人。以国际化标准建设垃圾分类处理设施,通过政府宣传,提高公众对垃圾分类、排污治理的认识。三是节约利用土地资源。精细落实规划纲要,分步骤开展住房、交通设施、公共服务等工程建设,加大对非法占地、违规建筑等治理力度,预防“城中村”现象出现。统筹规划地下空间的开发利用,建设海绵城市。

(五)面向建设治理现代化新城,以治理能力提升为导向,创新政府服务体系

坚持为人民服务,探索政府管理创新模式,建设服务型政府。一是简化政府行政审批模式,建立健全监督和投诉机制。搭建网络化和智能化的行政平台,实现新区各级政府的联网办公,灵活运用在线平台的咨询、答疑、预约、受理和提交材料等功能,综合线上线下同步办理,减少审批手续,让企业和群众实现“跑一次腿儿,办完所有事儿”,提高办事效率和公开透明程度。二是实现跨地区、跨部门、跨层级信息共享。利用大数据和云计算技术,智能分析和匹配跨地区、跨部门、跨层级的政务数据,通过分析这些数据之间的关联,发现群众中出现的问题,实现数据的增值使用,如群众户籍、工资、住房与医疗、教育直接挂钩,通过数据的变化趋势,预测社会可能出现的问题。三是提高广大公务员的党性觉悟。常态化政府党员会议,牢记以群众为中心,为群众办事的使命,充当好店小二角色。建立定期专项调研机制,切实了解群众问题,提供困难帮扶、纠纷协调、心理疏导等多项服务,提高政府服务能力,同时收集群众对政府人员的意见反馈,防止出现贪污腐败。

[参考文献]

[1] DAVID B,MARIJA B,SAMO D.Interactions between flows of human resources in functional regions and flows of inventories in dynamic processes of global supply chains[J].International journal of production economics,2017(10):1-11.

[2] SHUAI S,LILI Y.Natural resourcedependence,humancapital accumulation and economic growth:a combined explanation for theresourcecurse and theresourceblessing[J].Energy policy,2014(74):632-642.

[3] 杨刚强,李梦琴,孟霞.人口流动规模、财政分权与基本公共服务资源配置研究——基于286个城市面板数据空间计量检验[J].中国软科学,2017(6):49-58.

[4] 李拓,李斌.中国跨地区人口流动的影响因素——基于286个城市面板数据的空间计量检验[J].中国人口科学,2015(2):73-83,127.

[5] STARK O,BLOOM O E.The new economics of labor migration[J].American economic review,1985,75:150-180.

[6] CLARK G H,MERIC G.Migration and capital[J].Annals of the association of american geographers,1983,73(1):18-34.

[7] 劳昕,沈体雁. 基于人口迁移的中国城市体系演化预测研究[J].人口与经济,2016(6):35-47.

[8] 李强.影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析[J].中国社会科学,2003(1):125-136,207.

[9] 孙浩进.基于劳动力流动和比较优势的国外产业转移理论比较研究[J].贵州社会科学,2011(4):65-68.

[10] 张鹏,李萍,李文辉.基于适度人口容量的生态文明城市建设研究——以广东省惠州市为例[J].中国人口·资源与环境,2017,27(8):159-166.

[11] 王广州.中国失独妇女总量、结构及变动趋势计算机仿真研究[J].人口与经济,2016(5):1-11.

[12] 段海燕,肖依静,丁哲,等. 区域人口、经济、能源环境协调发展情景预测研究[J].人口学刊,2017,39(2):47-56.

[13] 徐宁,党耀国.特征自适应型GM(1,1)模型及对中国交通污染排放量的预测建模[J].系统工程理论与实践,2018,38(1):187-196.

[14] 张振华.基于灰色GM(1,1)模型的城市人口老龄化预测[J].统计与决策,2015(19):76-79.

[15] 谢天怡,朱牧天,徐海铭.计划生育新政策下人口数量及结构的预测模型[J].中国人口·资源与环境,2015,25(S2):122-124.

[16] 王宁,张爽,曾庆均.基于新陈代谢GM(1,1)模型的重庆市人口老龄化预测研究[J].西北人口,2017,38(1):66-70.

[17] 周志刚,万立,陈丽红.灰色混沌神经元网络模型及其短期人口预测[J].系统工程,2012,30(10):118-122.

[18] 深圳市统计局.2017年深圳统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2017.