《袍哥》:一个历史读本的三重叙事

文_潘黎冰 图_翻拍自《袍哥》

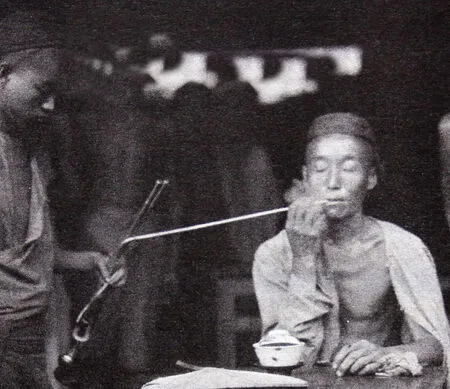

一家乡村茶馆。这位客人正在享受水烟,一般是按吸几口烟算价钱。这些茶馆经常是袍哥的活动据点。甘博摄于1917—1919年间。

袍哥,即四川的哥老会,从清朝到民国,是在四川影响最深入、广泛的秘密社团组织。据学者调查和官方档案估计,1940年代四川成年男性70%以上是袍哥。这个曾经存在了近三百年的秘密非法社团,作为一种生存选择和矛盾的社会景象,如何对国家和地方政治、一般民众产生深刻影响?如何与地方政府和地方精英争夺控制权?又如何与地方政权的演变共进退?

曾经,我们靠着抽象概念、文学语言、国家话语、戏说,或者想象而零碎知晓的过往,因着一部微观史研究著作《袍哥:1940年代川西乡村的暴力与秩序》的鲜活描述,高度还原,我们得以具象地进入,进入那些生活,进入那个消逝了的时代。并得以观察到1949年之前,川西乡村复杂的社会,了解这个内陆地区的基层社会结构、普通人的状态。同时还可感受1940年代的学术传统和景象,以及现代历史学者进行微观史研究时,是如何甄别资料,如何叙事,如何确定文本风格,以及如何判断历史记忆的。

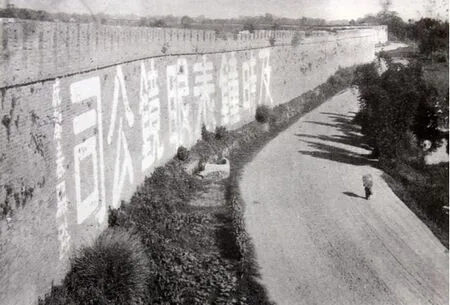

成都西门城墙外的马路,可能是沈宝媛去“望镇”的路。照片来自法国档案,时间不详。根据墙上广告,1924年军阀杨森修建春熙路,江浙帮商人在1925年开办及时钟表眼镜行。

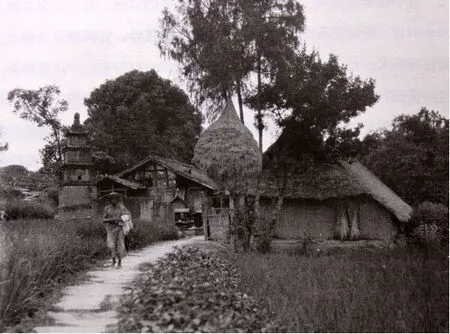

典型的川西平原农家院落。左边是瓦房和神塔,右边是茅草房,一出院子就是稻田。甘博摄于1917—1919年间

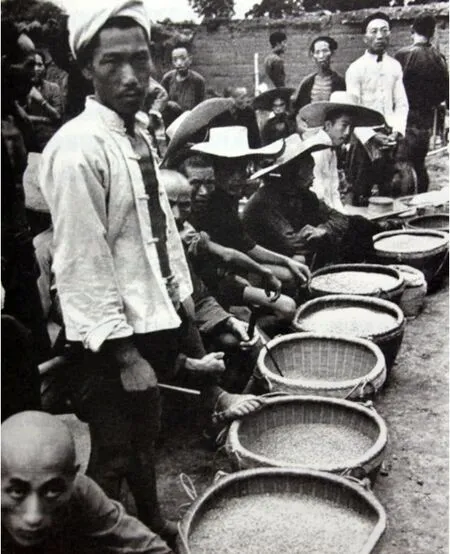

乡场上卖粮食的农民。甘博摄于1917—1919年间

农民从北门进入成都。甘博摄于1917—1919年间

成都东北郊青龙场赶场天的情景。青龙场离“望镇”20余里。照片由美国传教士那爱德1910年摄

川西平原上的交通工具鸡公车。甘博摄于1917—1919年间

女学生沈宝媛,一份七十年前的田野调查

“出成都西门北巷子,通过平乡,再往前行,约五里远的地方,就可到达望镇。”“这里是战时疏散区域”,“人烟稠密”,有“城市与乡村混合之风”。21岁的燕京大学法学院社会学系女学生沈宝媛在次年的毕业论文中这样描述。

这是1945年,太平洋战争爆发后的第四年,北方高校早已南迁四川云贵湖南等地,燕京大学内迁成都的陕西街。

燕京大学法学院在“望镇”附近设有一个农村研究服务站,沈宝媛来到这里为毕业论文进行田野调查。去之前,沈宝媛对调查什么其实也心中没底。

燕大法学院在“望镇”附近设立的这个农村服务站有多重功能:“一是为燕大法学院学生暑期实习,采集论文提供便利;二是为当地失学儿童创办补习学校;也为当地文盲的贫苦人家代写书信;还为当地办一些生产事业,比如一个花生酱生产厂;还举办农业展览,传授农业新知识;并向当地人民进行公共卫生教育,进行简易的医疗。”

从燕大的学术渊源上看,这样的景象并不偶然,而是1920—1940年代中国知识分子乡村教育运动的一个延续,也和早期中国社会学和人类学重视乡村调查的学术训练有关。沈宝媛就读的燕大社会学系,就聚集着一批优秀学者吴文藻、李安宅、林耀华、徐雍舜、费孝通等,他们不仅是中国社会学和人类学的先驱,而且一开始就有着改造农村的目标,因此得以留下许多珍贵的乡村记录,费孝通的《江村经济》日后就成为了这个领域的代表作之一。

龙泉驿乡镇上的消防队员。美国生活杂志摄影记者麦丹斯1941年拍摄于龙泉驿

农家织机。美国生活杂志记者麦丹斯1941年摄于龙泉驿

进入“望镇”后,沈宝媛成为农村服务站的补习学校老师,很快她就发现了“望镇的中心是集中于社团”,她所说的社团就是袍哥。这个乡的正副乡长、治安主任、保安队长、保甲长都是袍哥,袍哥完全是这个地方的政治和权力中心。而控制和掌握社团的人,也就是掌舵人,被称为“舵把子”。

1940年代的川西乡村正在发生剧烈变化,但传统秩序仍然维系着地方的稳定。于是,沈宝媛找到了她的论文调查方向——袍哥。

副舵把子雷明远,一个农村社团家庭

次年4月,沈宝媛完成了46页的毕业论文《一个农村社团家庭》,记录了望镇袍哥副首领雷明远一家的故事,因为是研究秘密社团,沈宝媛对“望镇”这个地名以及雷明远一家采用了化名。她对雷明远的调查报告写到1946年。这是一个没有结局的故事。

雷明远的小女儿是沈宝媛的学生,沈宝媛得以和雷明远夫妻以及子女都很熟悉。也少有调查者能够像沈宝媛有机会对这样的人进行如此近距离观察。

沈宝媛发现,“望镇”的袍哥首领差不多是两种人,一是地方上“有钱,有田地的”,另一种是“由自己的武艺所打下的天下”,显然,雷明远属于后者。

沈宝媛到“望镇”时,副舵把子雷明远的势力已经走向衰落。沈宝媛这样描述对雷明远的第一印象:“在夏天,即使是在一个没有太阳的阴天,也可以看见他戴着墨光眼镜,手拿着一把折扇,穿着黑绸短衫、黑裤,背后系着一顶草帽,匆忙地向店上走去。”这个打扮,基本就是今天影视作品中经常出现的“国民党特务”的典型模样。沈还描写他是“黑褐色的脸,电烫过的头发长长的披在衣服上。”在当时的农村,烫头发的男人少之又少。

五口之家的雷明远,佃田四十亩,可以衣食无愁,但也远谈不上富裕。因为经营不善,土地拥有者把四十亩田转租给了别人,于是,雷明远只剩下了烟店还在打理,已离破产不远,雷的这种身份,也挑战了过去我们对农村阶级的划分。对雷明远的衰落,沈宝媛认为是 “新陈代谢力量”的结果,“没有金钱的挥霍,没有武力的支持,没有才能的显示,没有心腹的帮助,他只在社团中活动了十几年。”

作为曾经风光的袍哥首领,雷明远有着复杂的性格和处事方式。他对家族里的女性极为苛刻,6年前亲手枪杀了“败坏名声”的亲生女儿,雷有一把白朗宁手枪,十分珍爱。但他对沈宝媛和她的同学却“极端友善”,因为他“相当尊重读书人”。雷明远喜欢跟沈宝媛聊二十年前“带兵与捉匪”的故事,而且总是以“纯英雄的姿态”来描述他过去的“英勇事迹”。

袍哥首领得经常在各码头走动,以建立一个关系和权力网络,雷曾经周游各地,花钱豪爽,换得了江湖虚名,并结交下若干外县的弟兄,却导致家里财务亏空,他对手下兄弟很关照,却不愿给家里伙食钱。不过自从手头拮据后,兄弟们便散了,加上和总舵把子关系处得不好,在社团里的威望大不如前,以致后来家中女佣逃跑、二婚老婆闹离婚,都没有得到袍哥弟兄的帮助。

袍哥雷明远存在于这份1946年的文本里,之后,这个人和这个家庭的故事就不得而知了。1940年代末中国社会发生了巨大变化,其结局只有留给读者去猜测了。

事件重构者王笛,一个微观史研究样本

1980年代,任教于四川大学的历史学者王笛在为他的作品《跨出封闭的世界:长江上游区域社会研究,1644—1911》收集资料时发现,但凡讲到“社会”,就会出现“袍哥”。作为一个生长于四川的人,他不断听说有人曾经是袍哥,但“袍哥”究竟是何形态?袍哥的资料不好找。前后近30年,历经出国、留学、在国外任教、回国,他才将袍哥资料收集完成。

“长期以来,袍哥都是在‘戏言’层面,多出现于文学和舞台作品。民间把他们等同于梁山好汉,主流学界把他们看作秘密社会,权力机关认为他们是挑战社会秩序的负面力量。”作为一个隐秘组织,外人难以进入,对他们的内部结构、运作方式、仪式、语言等等都所知甚少;作为非法组织,他们内部有一套严密帮规,对外人很戒备,违规就要受到严惩,获取他们的信息十分不易。所以,王笛很重视沈宝媛这份尘封了七十多年的四万字论文。

沈宝媛调查的珍贵之处,在于她进入了这个家庭的内部,记录下了这一家人的日常生活、经济状况、家族过往和家庭矛盾等等非常难得的细节。这些客观记录的细节,使得它们成了“庶民自己的声音”。彼时的沈宝媛虽然是有左翼思想的学生,但对资料的处理能力有限,却反而最大程度地保留了人物、情态的原生性,因此鲜活纯粹。王笛从收集的资料和档案中发现,无论是后来开县左翼袍哥的个人回忆录,还是地方志作者对金堂县以及其他各县袍哥的“罪恶”历史讲述,都使用了大量情绪化的形容词,诸如“独断专横,残忍狡诈,滔天罪行,罄竹难书,疯狂地垂死挣扎”等等,“由于其政治化的表达,会影响其作为史料的价值”。同时,“1949年以后,一直以否定的态度去写袍哥。当然,否定没问题。但也把他们简单化了。这其实是一个复杂的群体,其中充满矛盾。”

十年前,王笛的朋友、四川大学李德英教授在北京大学查阅资料时,偶然发现沈宝媛的论文并复印给他,十年后他才动笔写出了《袍哥:1940年代川西乡村的暴力与秩序》一书,以沈宝媛的论文为切入口,透过雷明远这个个体,进入川西乡村复杂的社会,呈现出一个内陆地区的基层社会结构,以及一个社团对国家和地方政治、一般民众的深刻影响。

乡村的女人和卧室。美国生活杂志摄影记者麦丹斯1941年摄于龙泉驿

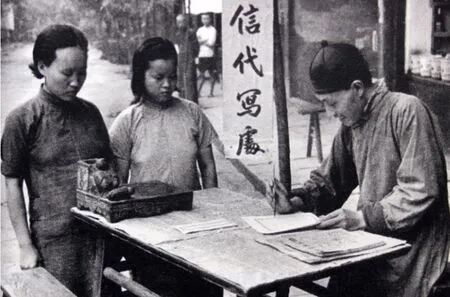

乡村妇女多不识字,写信需要请人代笔。乡场上有人摆摊提供此服务。美国生活杂志摄影记者麦丹斯1941年摄于龙泉驿

王笛通过雷明远,完成了对袍哥组织以及1949年之前川西乡村权力网络的梳理。另一方面,王笛对沈宝媛所处时代的学术传统也很感兴趣。他曾联系到90多岁的沈宝媛,可惜老人已患上老年痴呆症,并于2018年1月去世。相比她的父亲、中国图书馆学开创者沈祖荣,沈宝媛后来在学术上并无建树。

作为学术读本,王笛在书里演示了一个微观史研究样本。主体部分依据沈宝媛的论文,借由文献,通过30年收集的各种地方志、地方档案、个人回忆、官方文件、报刊资料、文学作品等,用推理的方式进行故事重构。然后又分章呈现自己的研究过程:考证“望镇”的真实地址;回顾沈宝媛所处时代的学术景象;微观史研究该如何甄别资料,如何叙事,如何确定文本风格;以及如何判断历史记忆等等。

最终,《袍哥》成为一部复式结构的作品,有着三个叙述层次——袍哥雷明远、调查者沈宝媛、事件重构者王笛,他们相互交织,又层次清晰,并以小见大。

岂曰无衣?与子同袍,一个秘密社团的来龙去脉

袍哥,即四川的哥老会,又称“汉留”,据说袍哥意出《诗经·秦风》“岂曰无衣?与子同袍。”从清朝到民国,袍哥是在四川影响最深入、广泛的秘密社团组织。重庆的大袍哥范绍增(电视剧《傻儿师长》原型)称,袍哥成员占四川成年男子的90%左右。沈宝媛的老师、社会学家廖泰初在1947年发表的文章中估计,四川成年男性70%以上是袍哥。现存的官方档案资料也支持这个比例。以民间艺人为例,1955年的随园茶社雇员表,表中一栏问曾经“参加过何伪组织”,70%以上的人填:无党派,有袍哥。

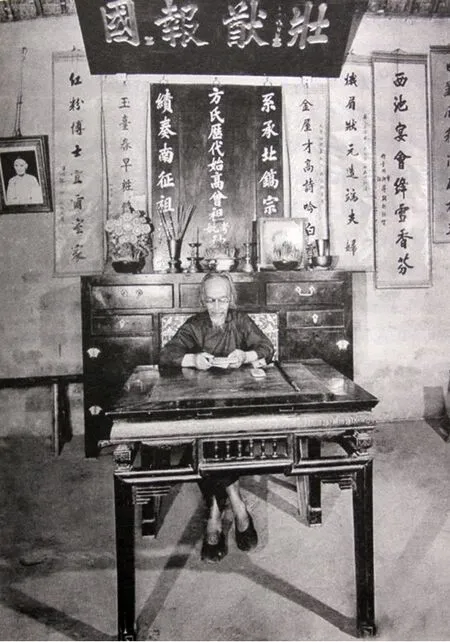

一位乡村士绅的堂屋。美国生活杂志摄影记者麦丹斯1941年摄于龙泉驿

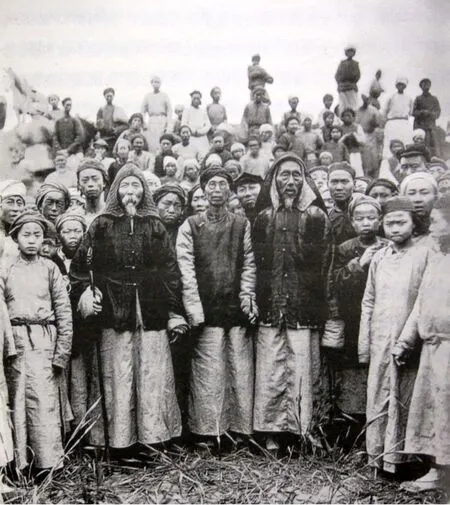

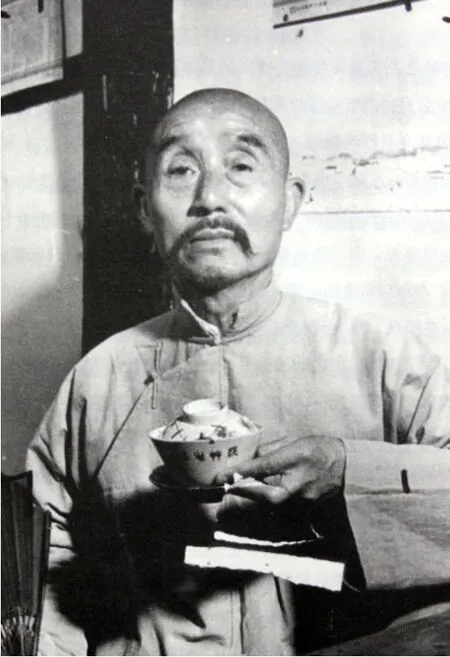

四川乡绅。法国考古学家谢阁兰1914年摄

近300年间,袍哥一直和地方政府、地方精英争夺地方控制权,和地方政权的演变共进退,同时,又和地方精英、保甲、团练有着千丝万缕联系。袍哥渐炽是在清嘉庆后,到咸丰、同治年间势力蔓延,清末形成庞大网络。这和四川多为移民,流动性大,宗族权利没有中国其他地域那么强大有一定关系。

袍哥在四川的扩张经历了复杂漫长的过程。他们的起源也是莫衷一是,不同文本有不同描述。袍哥有自己的一套解释,比如他们的内部文本《海底》是这样描述的,郑成功1661年在金台山开山立堂,当时的文件称《金台山实录》。郑成功把陈近南派到四川雅安,开始了哥老会在大陆的活动。后来清兵攻陷台湾,郑成功之孙把早期的文献,包括《金台山实录》封在一个铁匣子里边,扔到海里。19世纪被一个叫郭永泰的四川人从渔夫那里得到。袍哥把他们的历史和郑成功、反清复明联系在一起,实际上也可以认为这是他们在创造自己的历史、自己的传统,也就是英国历史学家霍布斯鲍姆所说的“被发明的传统”。

因此,看起来袍哥既是反清的政治团体,又是打家劫舍的秘密团伙。他们使用加密的语言和手势,一个陌生人可以和同党建立联系。通过摆茶碗阵、吟诗,谨慎的切口对话,来自各地的三教九流的袍哥都能聚到一起。他们认为自己身负反清使命,从政府的立场,他们是叛乱者和犯罪团伙,必须镇压;一般民众对袍哥的态度取决于他们自身的经历,得到保护和关怀者可能心怀感激,反之则可能有厌恶心。

三个世纪的时间,无论是清政府还是民国政府,试图消灭袍哥都没有达到目的。有清一代,成都地区的城市和农村有90万人口,由成都县和华阳县共同管理,两县的政府人员加到一起也不过五六百人,无法有效管理和控制社会,而且清政府的政权最多到县一级,县以下都由地方士绅来管理。在这种情况下,想控制袍哥这样的秘密社会组织,控制力十分有限。

到民国时期,在1935年之前,四川一直处于军阀混战,防区不断变化,权利经常转移,各级官员也频繁更换,必然降低了地方管理的能力,也萎缩了权力施展的范围,致使对底层基本失控。加上税捐的种类繁多,征收很困难。又兵匪盛行,秩序混乱。袍哥便弥补了这个地方权力的真空。他们组建民团,发展武装,控制地方,保境安民,包括参与税收和地方治安。

当1935年国民政府终于把四川置于统辖之下时,袍哥的势力已经全面进入政府、军队、各个阶层、行业,以及城乡的地方权力结构,政府不但无法控制和打击,反而必须靠这股力量来实现地方治理。沈宝媛在论文中便感叹其“社会控制所具有的力量之强大。”

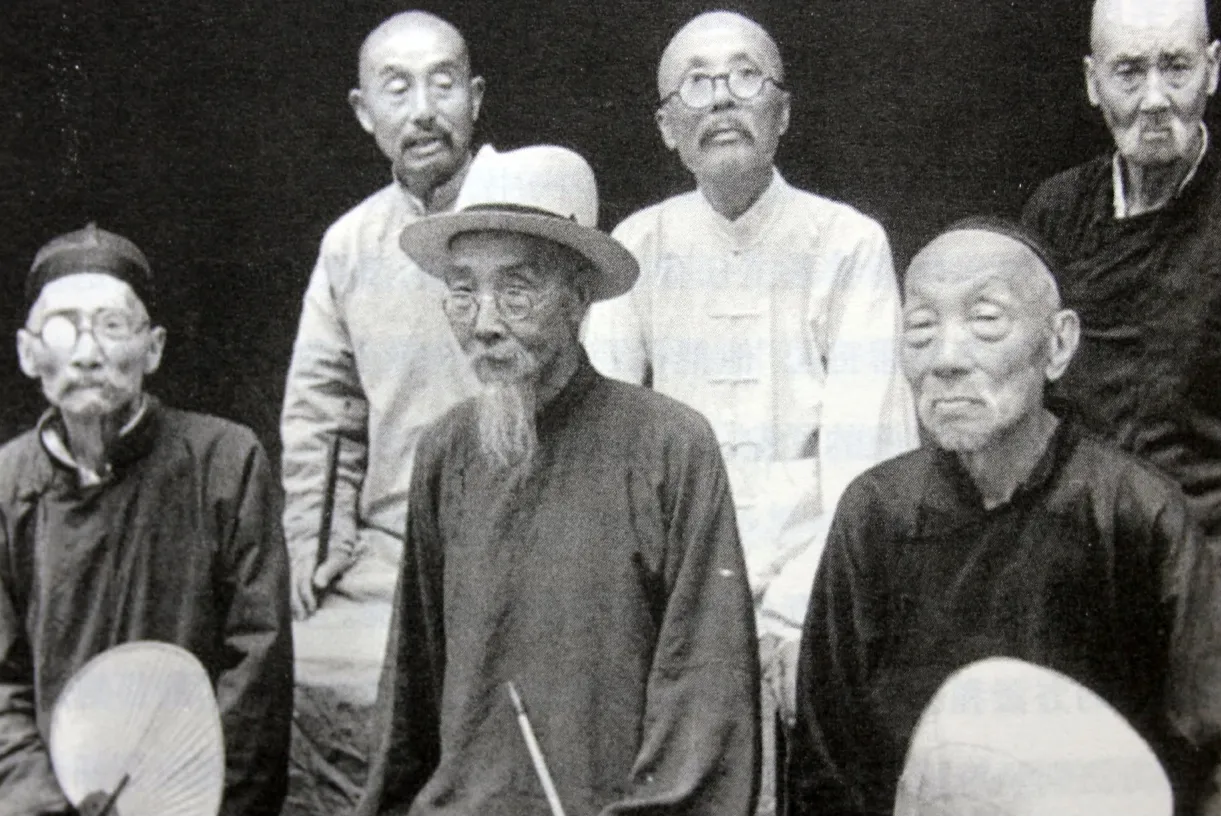

乡村的权力人物。美国生活杂志摄影记者麦丹斯1941年摄于龙泉驿

龙泉驿的乡场首领,估计是一位袍哥大爷。美国生活杂志记者麦丹斯1941年摄于龙泉驿

虽然袍哥是政府宣布的非法组织,但是他们又在相当程度上为政府服务,基层选举没有得到袍哥支持,无法获胜。有的袍哥能转身成为合法政党组织的负责人,如上世纪有名的民盟主席张澜就被认为是公开了身份的大袍哥。袍哥在川军、湘军中也影响巨大。同时他们也是一个暴力团伙,“这个前现代的秘密组织,很难在急剧发展的现代化浪潮中继续生存和发展。”“共产党稳定地方的能力不是清政府和国民党政权所能同日而语的。当袍哥选择和新政权对抗的时候,他们的末日就来临了。”王笛写道。1949年后,袍哥作为社团组织彻底消失了。袍哥作为历史已经消失,但和袍哥有关的许多词汇,如“落马”“抽底火”“打滚龙”“操社会”等,仍然存在于日常用语和大众文化之中。

中国史学传统比较讲究宏大叙事,注重国家、帝王和精英的记录,一般民众的日常往往湮没于时间之中。“二十四史除了司马迁的《史记》,很少关注普通人的日常生活。他们是‘失语’的,他们的经历、思考没有文字记载。”虽然有罗威廉的《红雨》、史景迁的《王氏之死》等微观史研究作品,但中国微观史研究始终式微。从这个角度说,王笛的《袍哥》为中国微观史研究与写作贡献了一个独特的文本。