行走东京

尼尔·谢伊

表参道上熙熙攘攘,这是东京一条繁忙的商业街,位于世界上人口最稠密的大都市的中心地带。东京生活着3700多万人,是世界上最安全、最清洁、最有活力也最具创造力的城市之一。

在过去的一个世纪里,东京历经两次重建,第一次是在1923年的关东大地震之后,第二次是在第二次世界大战中遭到轰炸之后。从那时起,这座城市逐渐变成了效率与秩序的典范,哪怕是三之轮地区的一处建筑工地都会有保安员监管,礼貌地引导行人和自行车绕道而行。

初夏的一个星期六,代代木公园吸引了许多年轻人家庭前来游玩。这个景象掩盖了日本迫在眉睫的问题,日本的死亡人数超过了出生人数,人口正在迅速老龄化。到2035年,东京超过四分之一的人口将达到65岁以上。

六月一个清冷的清晨,天光未亮,我站在东京墨田河西岸附近,看着游客们套上颜色鲜亮的尼龙背心,就是在临时组队的足球比赛中穿的那种。这70名瑟瑟发抖的游客来自南非、中国、马来西亚、西班牙和俄罗斯,就仿佛是专程赶到这个砂石遍地的河滨参加足球比赛似的。离天亮还有一两个小时,我们已准备好前往筑地市场,在当时,这个市场是世界上最大的鱼市。筑地市场中到处是仓库、冷库、装货点、拍卖区和摊位,密如迷宫,在过去近一个世纪的时间里源源不断地为东京供货。它也成为了人们关注的焦点,无数报刊报道过它,美食电视节目拍摄过它,不过有些在这里工作的人对此却并不感到高兴。然而去年我造访这里时,这个历史悠久的市场已行将就木,四下漏风的摊位和碎裂的鹅卵石地面吸引着游客们前来一睹原汁原味的东京,但在这座超级现代的都市,官方认为此类事物是管理混乱的旧时代遗留下来的糟粕。秋天,筑地市场就将关闭,摊贩们将从东京的中心地带搬到东南部一处外观毫无新意的新市场中。

一名男子在上野公園喂鸟。

绿色植物装点着汐留地铁站入口。

东京塔外矗立着东京塔吉祥物的雕像。

乘地铁通勤的上班族乘坐都营地铁大江户线。

涩谷的一家药店外立着一个身着传统艺伎学徒服装的镂空拍照板,正等着有人把脸填入镂空的面部轮廓中。

在东京府西部,一名农夫在为来年种植稻米。

在根岸的一场节庆期间,一名男子在休息,旁边是他传统式样的凉鞋。

新宿御苑的一个亭子外,栏杆上摆着一排杏。

葛饰的一个居民区内,一尊儿童的保护神——地藏王菩萨塑像周围摆满了贡品。

我们鱼贯进入市场。鱼鳞在我们脚边的水坑中闪闪发光,空气中弥漫着汽油和海水的味道。铲车和冷藏车像受惊的鸟儿一样从我们身旁呼啸而过。我意识到我们身上的网眼背心能起到一些保护人身安全的作用,但我们也无法偷溜出去,汇入筑地市场繁忙的工作大军中。

每天,约有1500吨来自世界各地的海鲜进入筑地市场。一天的交易结束时,总价值达1500万美元左右的海产品都被分门别类,切成块,送往零售商那里。我到达筑地市场时是早上4:30,那里的交易已经进行了好几个小时。

数百名壮汉在薄雾中忙碌着,他们大喊大笑,嘴里叼着香烟。戴着白手套的保安员给我们指点了方向,我们走过一摞泡沫聚苯乙烯箱,有的箱子像棺材那么大,里面布满一道道血痕。我们前方是一个巨大的仓库,从里面传出尖利的声音,那是电锯切割冻鱼肉时发出的声响。

大多数游客都是冲着这里著名的金枪鱼拍卖而来的,巨大的金枪鱼从美国缅因州沿岸被千里迢迢地运送到这里,有时能卖出数十万美元的高价。与之形成对比的是,我们看到过的其他拍卖会就沉闷多了——无非是一群沉默不语的人一言不发地竞价,左右着东京、莫斯科、纽约高档餐厅中的菜品价格。

上午10:00,拍卖接近尾声,我独自在市场中闲逛,跟鱼贩们交谈。几小时后,只剩下运输卡车还在低声轰鸣,等待装货,司机们在驾驶室里休息,铲车则将鱼装入集装箱。

临近午夜,我信步走出筑地市场,踱进一座小型的神道教神社,里面竖立着一排纪念几种可食用海洋生物的石碑。在筑地市场,东京罕见地抛开光鲜而现代的外表,展露出人性中贪婪的一面——而我已筋疲力尽。

一只猫蹭着我的脚走过。我面前石碑上的文字读作sushi-zuka,是“寿司纪念碑”之意。几小时后,一切又将重新开始。

如果你赞同哈佛大学经济学家爱德华·格莱泽所言,城市是人类最伟大的发明,那么东京或许就是一个最好的例子:令人瞠目的大都市,人口超过3700万,拥有世界上最富有、最安全、最具創造力的城市中心之一。

即使你对大城市如何塑造人的行为这一点没什么兴趣,东京也不容忽视——它已经改变了你的生活。它对人们的社交行为产生着终极影响,全世界通过它与日本文化产生关联。

无论是早晨的一杯抹茶拿铁,下午的一碗味噌汤,还是一顿寿司晚餐,东京的影响无处不在。你会在孩子爱不释手的龙猫、高达、口袋妖怪或索尼PlayStation 4中发现东京的影子,它还存在于小小的手机照相机里。

这座城市的创造力部分源自过去100年间它经历过的两次毁灭,第一次是1923年的关东大地震,另一次是20多年后,美国在第二次世界大战中的轰炸。两次灾难都迫使日本人告别历史,重建家园,重新规划社区、交通系统、基础设施,甚至社会面貌。筑地市场就是在关东大地震的余震中修建起来的,用以代替市中心附近原先那个已有300年历史的市场。

20世纪50年代,东京发展迅猛。格莱泽认为这便是它成功的一个原因:不同年龄和背景的人涌入东京,打破了贸易和思维的壁垒,东京的创造力得以涌现。本期《华夏地理》聚焦于城市,因而我们不能忽视东京。作家简·雅各布斯是城市规划界的领军者,她认为,要想了解一座城市,全方位感知它的影响力,最好的方法就是在这座城市里到处走走。

于是摄影师戴维·古滕费尔德和我就照她的话做了。几个星期以来,我们反反复复地穿越东京,有时结伴同行,多数时候则是各走各的;有时直线穿城而过,多数时候则是从一个地区迂回走到另一个地区,在社区和工业区、校园、火车站、市场、墓地、寺庙以及神社中慢慢地工作。我俩都曾在日本生活过,知道那些描述这座城市的极端性词汇掩盖了它的真实面貌。无论遇到谁,我们差不多都要与之交谈一番。我们无法获知真实生活的全貌,但我们可以尽量深入地探知。

巢鸭

老年人的活力社区

20年来,有些事物始终未变。警察骑着白色自行车在社区巡逻;孩子们背着和他们身材差不多大的背包,安全地独自乘坐地铁。而大多数东京人仍然过着两点一线的生活,乘坐效率超高的列车在工作地点和家之间奔波。看一眼东京的地铁线路图,就会让人联想到人脑中的神经元。每天搭乘东京地铁的人约有1000万,比纽约市的总人口还要多。

在一个晴朗的周六上午,我步行穿过钵山町、莺谷町和恵比寿西,然后在涩谷坐上山手线列车,到达池袋后下车继续步行。在巢鸭北部的社区,往来的行人大多是上了年纪的女性,店铺的伙计们卖力地把桌子和挂满服装的货架从店铺中搬出来,摆在地藏通商店街边的便道上。货品中有打折的毛衣和项链、厨房用具、矫形外科器械、手杖、护膝和成人尿不湿。但最显眼的还是内衣——鲜红色的三角裤和女式短裤,折叠得整整齐齐,按尺码摆放好。

在日本文化中,红色象征着好运、健康和长寿。

老太太们三三两两地闲逛着,走走停停,拿起束腰带抻一抻,看看价签,然后买上两条。年轻人则从这些摊位旁匆匆走过,或踱进近旁的咖啡馆,不过人群中大部分都是上了年纪的ojii-san和obaa-san,也就是爷爷和奶奶。

在说到城市的时候,人们谈论的往往是它的生活、成长和年轻人——但城市中也始终存在着年老和死亡。哈佛大学人类学家泰德·贝斯特曾指点我去巢鸭看一看,因为在这里,死亡几乎已经公开化了。该社区展现了东京一个最为典型的特征:快速增加的老年人口。

“在东京,人们并不会刻意地把老年人隐藏起来,”贝斯特说,“做不到,老年人太多了。因此老年人有自己的生活区域。”

大多数发达工业化国家的出生率都有所下降,而日本的老龄化程度是其中最高的。在日本的1.26亿人口中,将近30%的人在65岁以上,死亡人数高于出生人数。东京人口的老龄化速度略低于日本的其他地区,因此它将承受极大的养老负担,必须设法解决为建设现代化东京做出贡献的这几代人的养老问题。

老龄化会给日本经济造成沉重的负担,而在精神层面也要付出代价,最为突出的表现是kodokushi,这种现象常被译为“孤独死”,指的是人死后数日乃至数周都未被发现。到2035年,东京将有超过四分之一的人口在65岁以上,其中有很多人会是独居。

但在巢鸭感受不到消沉或绝望的气息。人们脚步轻快地逛着地藏通商店街,他们开怀大笑、讨价还价、大声打着手机。一家商店门外,一男一女两位老人盯着橱窗,谈论着机器人。由于面临着老龄化带来的劳动力短缺问题,日本政府正投资研发机器人护理员。

“我们要不要买一个来照顾你?”他轻声说。那位优雅的老妇人站在他身边,头戴一顶宽檐帽遮挡早晨的阳光。

“你别想摆脱我,”她说,“这些东西太吓人了。”

千驮谷

东京的一片硅谷

森下正则身材瘦高,乱蓬蓬地长着一头浓密的黑发。森下是一家串行技术企业的老板,最近刚以一个好价钱把自己创建的公司Everforth卖给了一家规模更大的技术公司。之后,他继续研发自己的产品。我在位于千驮谷中西部的社区遇到他那天,他正在全力以赴地做着另一件事:作为一名具有远见卓识的30多岁的首席执行官,他要为全公司举办一次烧烤聚餐。

在繁华的有乐町社区的铁路下,挤满了日式烤鸡肉串店和名为居酒屋的酒馆。东京许多娱乐区依赖日本办公室文化的传统生存,在这种文化中,下班之后饮酒聚会的现象很常见。

一个大型的公共住房项目(日语为“団地”)在板桥兴建。

有樂町的游客乘坐卡丁车在城市中兜风,他们穿戴得仿佛电子游戏或电影中的人物。

游客们参观位于东京市郊的地下引水设施,这是世界上最大的地下引水设施之一。

一只猫头鹰栖息在原宿的猫头鹰咖啡馆里。

一名搭乘地铁的上班族在看手机。

一对夫妇在代代木公园里休闲放松。

行人和购物者在银座的中央大道漫步。

一名佛教僧侣在幸国寺祈祷,该寺是一个骨灰安置所,里面供奉有2000多尊装有LED照明设备的佛像。

在秋叶原电器城,一名女子穿着粉红色兽爪式样的鞋,这里以电子产品商店和漫画精品店而闻名。

聚餐地点就在森下的新家,这是一座狭窄的四层独栋小楼,坐落在一小片房屋之中。森下租下这座房子时,打算把它改造成一个生活和工作的两用空间,他的工程师、销售团队和其他员工能够在这里密切合作。办公室里摆满了白板;有员工寝室,还有一个酒窖和一个图书室,图书室的书架上几乎总是空空如也。

森下在屋顶上燃起煤火,烤制鸡肉(沙拉酱是他自己做的),他简要地说了说自己的计划,他想要用技术驱动的价值观来取代日本传统的价值观。这一切就从他的房子开始。

“我喜欢硅谷的文化,”森下说,“我正努力在这里实践它,但是很难。”

他朝这座城市挥了挥烤肉钳。

“日本的文化极其严格、有序、整肃。人们喜欢被告知该做什么,”他说,这个房子以及这里的新的生活和工作方式都是革命性的。

我们看向东边的天际线,那里是霞丘町附近的社区,起重机高高耸立在日本的新国立竞技场建筑工地上。这座体育场是东京为2020年夏季奥运会兴建的,能容纳68,000名观众。

近旁的体育场将会改变这个宁静的社区,不过森下毫不在意。他正忙着把自己的工作从物质的和社会的传统基础中抽离出来,数十年来,这些传统基础维系着东京的协调统一,包括拥挤的火车和公路、下班后必须参加的酒会,还有严格的传统,在他看来,这些传统阻碍了日本真正建设成自己的硅谷。

“我真正想要的是自由,”森下说。

浅草

新型的城市设计风格

新宿的黄金街是一个娱乐区,遍布着几百个小酒吧,东京人和游客在这里唱卡拉OK直至深夜。这些小巷是世界上娱乐场所最密集的娱乐区之一,而由另一座城市发明的卡拉OK仍是日本最受欢迎的消遣活动之一。

几星期后,在东京另一边一个名为浅草的社区,我遇到了隈研吾,他便是设计新国立竞技场的建筑师。隈是日本最了不起的天才之一,他与森下年龄相差悬殊,但他俩都渴望重塑东京。

我们坐在浅草文化旅游信息中心三楼的一个小房间里,隈设计的几乎所有建筑都极其前卫,而同时,其表面又覆以天然材质。该中心也是如此,它的表面是木质的,使它显得温和而人性化,也是向日本的传统工艺致敬。

我想聊聊我在穿越东京时所见的拥挤的城市空间。有时,人们认为隈是个反城市主义者——他不喜欢城市的巨大规模和冷漠——但他马上就否认了人们给他下的这个评语。

“大家说我对城市持批判态度,”他摇着头说,“我想重塑它,我想分割这些空间,把事物还原成更小的规模。”他说,这种“更小的规模”曾经是日本生活的典型特征,能够容纳更多的树、花园、公园——人际交往也更多。

隈已经设计了几百座建筑,遍布日本各地,在其他国家也有,我在穿越东京时走过的社区中可能都有他的作品——一个雅致的乌冬面馆,它坐落在一座古老的防火仓库里;一所大学的计算机中心,墙面上覆盖着雪松木饰板;一家糕点店,外表面装饰着木格子,象征森林。

毫无疑问,后世的日本人很可能会通过那座宏大的椭圆形体育场了解他。但即便是这座体育场,也展现出了隈的远见——未来的建筑将具备多种用途,样子也不再那么突兀,而是与周围的景观融为一体。奥运会之后,他设计的体育场将被改造成足球场,坐落在一片树林中,其中几层将会被更多的绿色植物环绕。体育场的屋顶也是敞开的,自然光可以照进来。

“我们确实存在拥挤的问题,”隈说,“直至今日,我们的城市设计思路仍旧是寻找空地,然后在上面盖一座大楼……毁掉一切,给摩天大楼和购物中心腾地方,这已成为亚洲的理念。”

他解释说,关东大地震之后,拥挤的问题变得更严重了,而在第二次世界大战中遭到毁坏后,这个问题再次加剧。世界上的许多重要城市都有着深厚的历史积淀,全方位记录了数百年来城市居民的行为。而当代东京的建设快速且杂乱无章,它的建筑、公路和铁路都是在被炸弹和大火摧毁的地方见缝插针地建造的。

隈说,其后果在东京当今一些最为棘手的问题上已有所显现,其中就包括kodokushi,即孤独死。他伸手拍了拍身边的一根混凝土柱子。

“现在,我的学生们更愿意合住在一起。这种新的……这种生活方式早在‘二战后就已被人们舍弃。我们生活在彼此孤立的空间里,被钢筋水泥隔开。人们不想这样。”

隈开朗外向,他一边描述着东京,一边用手比比划划。从环境的可持续性到一系列以“把自然还给城市”为目标的规划,他所支持的很多主张都在慢慢变成现实。稍后,我们爬上了旅游信息中心的屋顶观景台,在那里,隈将日本描述为“成熟的社会”——富裕、科技先进、老龄化。换句话说,它正变得更富有责任感。

清晨的拍卖开始前,一名工人在东京的筑地市場里摆放冷冻金枪鱼。鱼尾被横着切断,便于买家评估每条鱼的质量。筑地市场于去年10月迁到了一个更大的地方,在此之前它已是世界上最大的鱼市。

东京的此类服务人员和工人短缺,在涩谷的建筑工地,他们每天都要先做一套健身操再开始一天的工作。日本一直拒绝移民,但在去年,日本的立法机构放宽了移民政策,以吸引外国工人。

“我们能做的最好的事,”他说,“就是率先垂范……我们能够展示做事的不同方法。”

屋顶上挤满了游客,他们或忙着拍摄东京的天际线,或凝视着下面的浅草寺,那是一片佛教庙宇群,它的知名度不亚于东京,每年有数百万佛教徒和游客前来造访。

我们看着街对面的人流穿过Kaminarimon(即“雷门”)涌入浅草寺。东边,墨田河对岸矗立着一座黑乎乎的矮小建筑,那是朝日啤酒公司全球总部的一部分,它的顶部有一个硕大的金色羽毛状雕塑,据说象征着火焰,不过很多人戏称它为“金色粪便”。隈说,每座建筑都是有生命的,我们应该尽力与之和谐相处。“(这座建筑的)位置很重要,就在雷门前面。设计它的时候,我想要向这扇门、这条街致敬……很多人认为历史就是历史。嗯,我们生活在不同的时代,但我们仍在与过去对话。”

南千住

那里的人们祈求好运

丰岛纪雄坐在南千住神道教神社的台阶上,等待着自己的神舆抬手团队,南千住是东京中东部一个风格粗犷的社区。这是六月一个温暖的星期五,正是举办庆典的日子,高挂在电话线杆上的扬声器播放着传统音乐。丰岛身材高大,表情严肃,他着实被这音乐吵得烦了。在这个安静的庭院中,这棵高大的银杏树下可能聚集了大约200个人,但只能看到十几个,而当地的暴风雨之神须佐之男只好等着。

丰岛和其他人都穿戴着统一的传统服饰——用薄棉布制成的happi(即“法被”)和白色的jika-tabi,这是日本劳动者穿着的一种分趾鞋。他们将要做的事会非常艰苦,于是大部分人还穿着短裤,但有些人则在腰部缠上了传统的fundoshi,一种用皮带系在腰间的护裆。

丰岛一只手拿着喇叭,另一只手攥成了拳头。他留着一头黑色短发,短须修剪得清爽整齐,头上还系着一条白色大手帕。他终于站了起来,我注意到他脖子后面有一个奇怪的鼓包,微微颤动。丰岛发现我在盯着他看,他拍了拍那个鼓包,鼓包颤动得更厉害了。

“那是我的mikoshi-dako(即‘神舆肩)。”他说,语气中明显透着自豪。

一位老者走过来,赞美这个鼓包。

“真大啊!”他说。然后他侧过身,指着自己脖子后面一个稍小一些的鼓包,说:“只有那些拼尽全力的男子汉才会得到它。”

我从未听说过神舆肩。丰岛解释说,这个词由“可抬着走的神社”和“胼胝”这两个词汇组合而成,不过这种鼓包跟我见到过的任何胼胝都不一样。我正在绞尽脑汁地琢磨神舆肩是怎样形成的,那位名叫栗原照彦的老者笑了起来,指向一个像是大号玩具屋似的东西,“玩具屋”架在几根又长又粗的横杠上。

“那就是神舆,”他说,“抬神舆就能生出神舆肩。”他欢快地拍了一下自己肩上的鼓包。

神舆跟一辆Mini Cooper差不多大,饰以金灿灿的装饰品,被漆成红黑两色。小窗户上糊着纸,坡顶下是手工雕刻的门扇,门前竖立着手工雕刻的柱子。它几乎就是我们身后那座真正的神社的复制品,规模缩小了,可以抬着走。这片地区的每个社区都拥有自己的可抬式神舆,在举行庆典时,神社住持已郑重地将每个社区的神明移入了各社区自己的神舆中。

很快就来了四十几个人,都穿戴着典型的服饰,丰岛认为人手够了,仪式可以开始了。他们围拢在神舆周围,把手搭在光滑的横杆上。在丰岛的指挥下,他们屈膝,用肩膀撑住,然后抬起了神舆。

这种庆典在日本很常见,那天下午,我已经看到了其他队伍抬着神舆沿街走过,造成了交通堵塞,他们还不时地停下来喝点啤酒、吃点零食。一连数日,神舆都将在各自的社区中穿行,其共同的神圣含义是送去好运,重振古老的信仰。在庆典的最后一天,也就是最隆重的那天,所有的神舆都将被抬回当地神社。会举办一场盛大的聚会,欢送须佐之男和其他神明,抬手们也将一瘸一拐地回家。

丰岛面前的神舆被摇摇晃晃地抬上了抬手们的肩头,他们抬着它穿过庭院,步调一致地行进。每当走到一处特定的神圣场所时,队伍就会停下。丰岛大声地发出指令,神舆便开始摇晃,一开始是轻轻摆动,抬手们边唱歌边推它。但渐渐地,神舆晃动得越来越快,突然间,它被抛向地面,它下面的人无疑会被砸扁——不知怎的,神舆又摆向了另一边,一场灾难被化解了。神舆不停地摇摆着,就像是一艘怒海中的小船,撞击着下面抬手们的脖子和肩膀。

每当神舆快要倒下的时候,丰岛都会大笑。“再快点!”他喊道。

在神舆下面,抬手们咧嘴笑着、抱怨着、叹息着;汗水滴落下来,打湿了碎石地面。

栗原凑到我耳边说:“我们的神喜欢这样粗暴!”然后他问我:“想试试吗?”

栗原拍了拍一个抬手的肩头,让他出列,我挤进了他的位置。虽然身边有整个队伍和我一起抬着,我却觉得像是所有重量都压在我一个人身上似的。我的脊柱快要被压断了。神舆简直就是一堆半吨重的能压死人的木头、金块和漆。几分钟后,我的颈椎处就出现了一个苹果那么大的淤青,后来疼了一个星期。栗原拍拍我,让我出来。我感觉自己矮了几厘米。

“那里面是什么?”我问道。

栗原耸了耸肩。他在附近开了一家花店,他和邻居们一起分担这项传统带来的痛苦、享受其中的快乐已有20多年了。

“是精神,”他说,“它真的很重。”

丰岛的队伍走出庭院,来到了南千住的大街上。戴着白手套的交警拦住了过往车辆。很快,人们从家中和商店里走出来,聚拢在神舆周围,他们大声地给抬手们鼓劲,或者轮流帮忙抬神舆。每隔几分钟,队伍就会停下来摇晃神舆,越摇越快,就在神輿快要倾覆时,几十只手一起伸出,阻止了它倒下。

中央区

地处东京中心,渴望多样性

东京都知事小池百合子坦承,她有时会怀念杂乱无章。

小池是东京的首位女性知事,在另一个大都市——开罗读的大学。这两个地方截然不同,但这正是让小池着迷的原因之一。

“开罗的迷人之处就在于它的混乱无序,”她说,她微笑着回忆起车水马龙的街道,还有古老的露天市场,“不过毫无疑问,东京的迷人之处在于事事井然有序。”

我们沿着位于市中心的浜离宫恩赐庭园中绿树掩映的碎石小路漫步,公园坐落在墨田河畔,有如一处宁静的世外桃源。

小池曾做过新闻主播,采访过亚西尔·阿拉法特和穆阿迈尔·卡扎菲等阿拉伯领导人。20世纪90年代,她转而从政,在国会工作长达24年,在此期间,她曾进入两任首相的内阁,其经历包括当选为日本首位女性防卫大臣。2016年,她以压倒性的优势赢得选举,成为东京都知事。她的这一决定性的胜利表明,男性垄断日本政坛的局面或许终于开始改变了。

小池常被评论为“保守派”,在任期间的很大一部分时间里,她都在为冲破她所谓的日本“铁皮天花板”而斗争。她关注环境问题和城市的可持续性,似乎也感到东京已发展得十分成熟,应该开始再次革新。

小池说,这座城市在科技和金融方面都有能力让自身变得更加环保,也为处理将来一些问题的技术性细节做好了准备,例如海平面上升。不过社会问题更为棘手。

“东京现在缺乏的是多样性,”她说,“一个多元化的城市应具备的要素之一,就是要有更多的女性参与进来。”

在上野公园,宠物的主人们将自己的宠物排成队拍照,此举显示了日本人痴迷于一切kawaii(意为“可爱的”)事物。可爱文化中的kawaii美学一直是日本最成功的对外输出物之一,推动了时尚、科技、电子游戏和卡通等流行文化的潮流趋势。

我从纽约的布鲁克林來到东京,在行程中,我发现缺乏多样性是东京一个常见而突出的特点。东京居住着大量的韩国人和中国人,其中有很多人家已在此生活了好几代。随着时间的推移,“国际居民”的数量也在增加——2018年,20岁至29岁的东京人中,有十分之一不是日本人。但在这样一个巨大的城市中,这群人的影响力很快就被淹没了。

人们往往会把第二次世界大战后日本的迅速重振归结于同质性,普遍认为,日本在民族上和语言上都是统一的,日本人重视协调性胜过一切,看重服从、忠诚和自我牺牲。

这些观念风险很大,亚洲一系列标准的行为规范或许更类似于动画片中的武士形象。但有些日本人认为,这些行为规范神圣甚至脆弱,若有大批外国人涌入,就会被淡化甚至被破坏。

小池本人曾因空谈多样化却未采取行动促成其落实而遭受批评,但她在选举中获胜引起了不小的震动,也许还会成为日本更广泛变革的一个组成部分。小池说,2020年奥运会为东京注入了动力,推动它更快地向多样性方面转变。毕竟,奥运会期间预计会有数万名外国人来到东京。她还认为,无论怎样,东京的社会构成很快就将发生变化。就算没有其他因素,老龄化也将促成这种变化。

“我们最大的难题是如何安置老龄人口,”她说,“但东京是最擅长应对巨大挑战的地方之一。”她又补充说:“东京不仅拥有重振的能力;它还具有典型的日本特色。东京人非常认真,他们也认真地做事。”

这位东京都知事说,她目前每天都忙于处理关闭筑地市场的事宜。关闭筑地市场是这座大城市要处理的又一件大事。

我们往回走,穿过公园。小池已在东京活跃了近40年,正在一手促成重大转变——虽不及战争或火灾那样剧烈,却同样深刻。城市趋于混乱,在某种程度上,小池的任务是记住近些年来东京是如何应对混乱的。然后,她必须始终努力避免这样的麻烦重现。

我问她,在她这一生中,这座城市发生了怎样的变化,这是记者采访时都会提的标准问题,在她的职业生涯初期可能也多次问过这个问题。小池大笑起来。

“我知道东京已经发生了变化,但有时似乎感觉不到,”她说,“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”

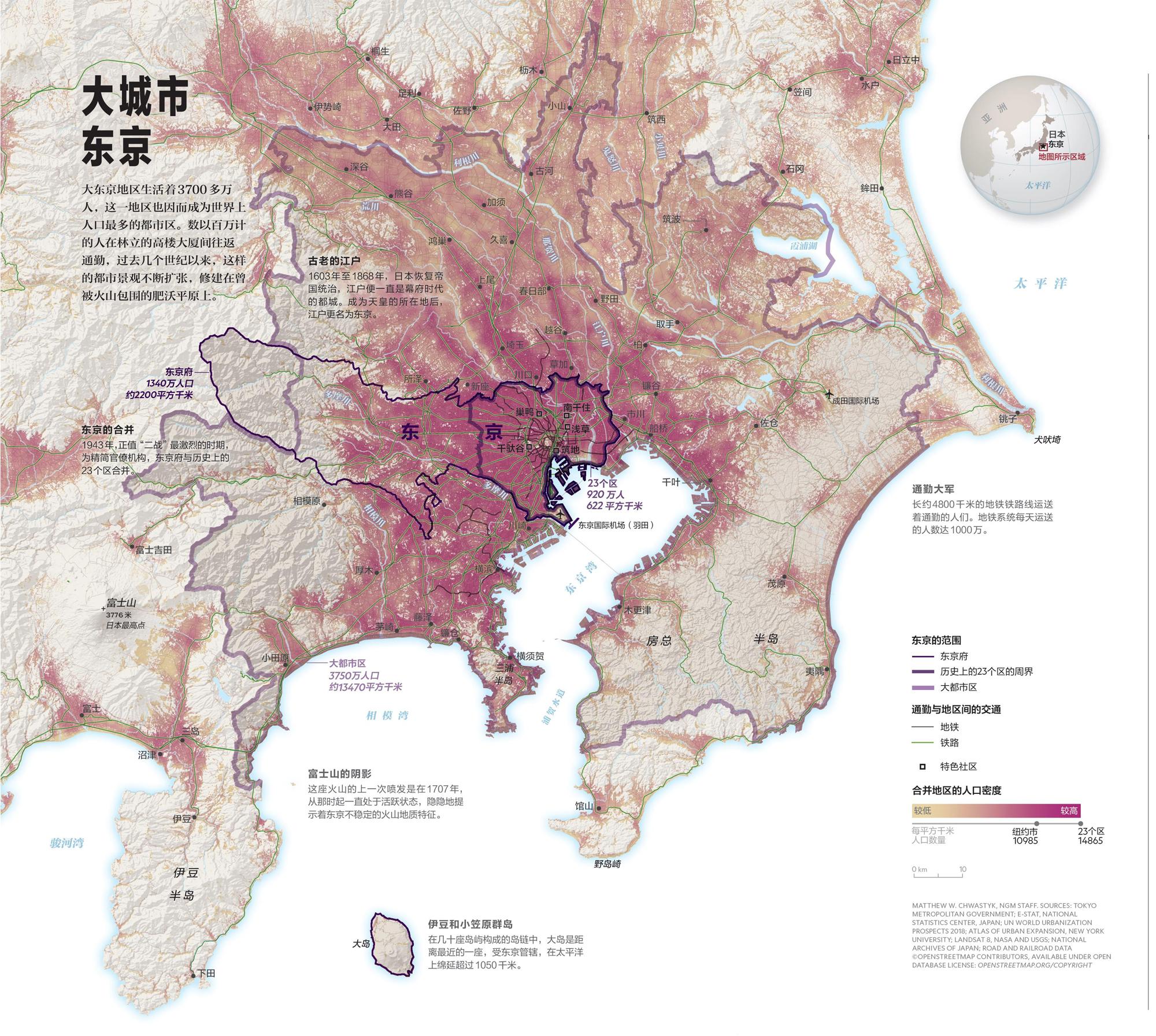

大城市东京

大东京地区生活着3700多万人,这一地区也因而成为世界上人口最多的都市区。数以百万计的人在林立的高楼大厦间往返通勤,过去几个世纪以来,这样的都市景观不断扩张,修建在曾被火山包围的肥沃平原上。

灾难与重建的历史

东京成为一座合并而成的城市

东京于1889年正式建立,包含围绕着曾经的小渔村——江户的15个区,江户是“河口”之意。

比例尺同主地图;所示为如今的海岸线

关东大地震

1923年的一场地震摧毁了约30万栋建筑,夺去了十几万人的生命。城市的发展向西部平原地带扩展。

战争时期的毁坏与重建

“二战”期间,美国的轰炸将该地区的许多木制建筑夷为废墟。东京进行了重建,其城市化发展向南推进。