重思城市

罗伯特·孔齐希

中国上海 在人口2400万、中国最大的城市上海市中心附近,延安高架路从南北高架路下穿过。中国自1990年来已增加5亿城市人口──及近1.9亿辆汽车。“在中国发生的事真的几乎让人难以理解。”在中国多地做过设计的美国城市设计师彼得·卡尔索普说。2030年预计还会再有3亿人进入城市,中国城市规划者说他们正在改弦更张,要把适合步行的街道和公共交通优先于汽车纳入考虑。

英格兰 韦林花园城 一个世纪前,英国城市设计师埃比尼泽·霍华德提出在伦敦北边建立两座“花园城市”的构想,当时,欧洲和美国人正开始逃离过度拥挤的城市。霍华德的一些想法今日看来似乎仍具前瞻性,譬如他让韦林居民能同时轻易接触到绿地和大都市──伦敦就在火车半小时车程外。

阿塞拜疆 巴库 盛产石油的首都巴库是阿塞拜疆最大城市,都市发展遵循迪拜模式:先盖出地标建筑再做全面规划。火焰塔象征着天然气溢出地表时出现的气焰。到了夜晚,会有模拟的火焰在布满LED的建筑立面上闪耀。这几座摩天大楼内有一家高档酒店、豪华公寓住宅及拥有兰博基尼展厅的商场。

城市的目的,是要把人们聚在一起,在20世纪,我们却把城市拆成碎块,去年某日,彼得·卡尔索普开车载我穿越这些碎块,他要让我看看他想如何让城市再度变得完整。卡尔索普是一名建筑师,20世纪70年代末曾协助设计全美最早的州政府节能办公建筑之一,那栋建筑至今仍矗立于加州萨克拉门托。然而他很快就扩展了关注范围。“如果你真心想对环境和社会发展的结果产生影响,重点就不在于设计单一建筑,”他说,“而是要塑造一整个社区。”如今他经营一家规模虽小却具有全球影响力的城市设计公司,名为卡尔索普联合事务所。他简约宽敞的办公室位于伯克利,墙上挂着装裱起来的新城市主义协会宪章,内文谴责“欠缺地方特色的都市扩张”。卡尔索普于1993年协助创立该协会。这是场漫长且仍在继续的奋斗。我们等到接近中午交通稍微纾解时,才坐上卡尔索普那辆黑蓝色特斯拉轿车朝旧金山南边开去,前往这座绵长大都会最远端的硅谷。

荷兰 鹿特丹 在这座城市的老城区,新的拱廊市场旨在以其独创性打动人心──但同时也要创造“一个我们能欢庆和彼此会面的空间”,建筑师文尼·马斯说。这座拱状的公寓建筑下方有一座每日营业的美食市场,还有酒吧及餐厅。

“以汽车为导向的都市环境的问题在于,”卡尔索普说,“如果没有其他选择,如果唯一的交通方式就是开车,那大家就会过度使用汽车,多到对气候不好,对钱包不好,造成交通堵塞对社区不好,也对大家的时间不好。我的意思是,不管从哪个角度来衡量,开车都有负面影响──不走路会肥胖,空气质量不好会导致呼吸系统疾病。”

卡尔索普在20世纪90年代达成一大突破:他说服俄勒冈州波特兰兴建一条轻轨,而非再修高速公路,并且让住宅、办公室和商店围绕着这条轻轨聚集起来。他倡导“以公共交通为导向的发展方式”,从此有了在城市发展上独具远见的名声。我在北京遇到一位环境科学家,他曾带许多中国城市规划者到波特兰市参观。卡尔索普说,与其说这是一种新想法,还不如说这是一个呼吁,希望能“重新创造昔日的电车郊区,有热闹的市中心也有适合步行的郊区,彼此之间以公共交通系统连接。”

尽管出发的时间较晚,我们还是在海湾大桥上碰到走走停停的交通。

在卡尔索普的理想国中,不管是在中国、美国或其他地方,城市将不再贪婪地扩张、覆盖周围的自然环境。反之,人们将找出更好的方法让自然融入城市核心,让人能接触自然。城市将围绕高速交通网络以密集成群、适合步行的小型街区扩张。这种未来城市将把一切打散重组:城市扩张所造成的办公区、住宅和商业区分隔,迫使人只能靠车子穿梭于三者之间的情况将不再发生;而贫者与富者、老人与年轻人、白人与黑人也将不再被扩张的城市分隔,尤其在美国。少开一点车,少修一点路,城市居民让周围空气和地球气温上升就会少一点,这样能减缓气候变化的步伐,否则某些城市可能会在这个世纪就变得无法住人。

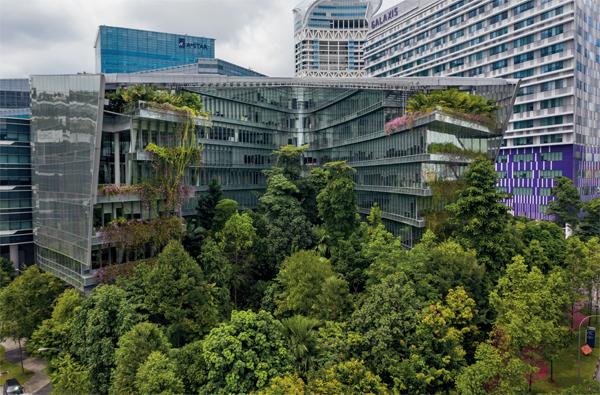

新加坡 一座高樓林立的城市能成为花园城市吗?新加坡为建设垂直花园提供补贴,例如191米高的豪亚酒店上的这些植物。由当地公司设计的这栋建筑,在54种树木和开花藤蔓的覆盖下变得凉爽,也引来昆虫和鸟类,有助于舒缓紧张情绪。

新加坡 旺盛的热带植物覆满了卢卡斯影业建筑的院子,并从它的露台向下倾泻。新加坡是空间有限的城市岛国,必须细心规划才能与自然和其历史维持联系。

随着这座城市快速成长,新加坡政府决定保存19世纪以来在苏丹清真寺周围形成的穆斯林社区甘榜格南,那里现在有着时髦的精品店和餐厅。

设计成DNA模样、夜晚有LED照明的螺旋桥是海滨步道的一段。新加坡有不少吸睛的建筑,如莲花造型的艺术科学博物馆等。

自然的绿意攀上了滨海湾花园擎天树的红色棚架,也覆盖滨海湾金沙酒店顶端连接几座楼顶的空中花园。

在卡尔索普看来,要做到这些不见得需要华而不实的建筑或未来科技──尽管这些多少会有帮助。首先要做的是修正近年来犯下的错误和形成的错误观念。

在旧金山机场南边,卡尔索普驶离湾岸高速公路,我们前往帕洛阿尔托,20世纪60年代时他在那里长大,但实际上我们来这里是为了开一趟国王大道──这是过去西班牙殖民者和传教士所走的道路。“这以前是传教步道,”他说,“现在它穿越硅谷中心,就是个很烂的低密度建筑区。”

我们经过一个又一个城镇,轮胎店和廉价汽车旅馆在眼前掠过。国王大道是美国西部最老的商业街之一,但还不是最丑的一个。对卡尔索普而言,他对这里的兴趣不在于难看的外观,而是其蕴藏的潜力。国王大道上住的人不多,因为那里主要被划为商业用途。然而硅谷的住房非常短缺,整个北加州有数万人开车通勤来这里工作。在谷歌总部所在的山景城,有数百人实际上是住在停放的车子里。

在旧金山和圣何塞间的国王大道长70公里,路边800米以内的范围有3750块商业用地,上头都是一些大多为一、二层楼的建筑物。卡尔索普之所以知道这些,是因为他和同事开发出的“都市足迹”软件,这套软件利用涵盖全国每一块用地的资料库和一系列分析模型,模拟出城市未来的样貌以供参考。卡尔索普解释说,如果国王大道两旁盖起一排排三至五层、底层做商店和办公室的公寓建筑,就能容纳25万户新家,如此便可解决硅谷房屋短缺的问题,还能美化这里,减少碳排放、用水及浪费在通勤上的时间。

在这条70公里长的“都市生活带”上,孩童又可以走路上学了,他们的父母也可以步行到杂货店买东西,骑单车或走路上班──也能搭乘公共交通往返于这个带状生活区。公共交通是关键:必须无所不在且快速。但这次不会是轻轨,卡尔索普说。轻轨如今太贵了,而更好的科技即将来临。

那是许多城市规划者深深惧怕的科技:无人驾驶的自动车。卡尔索普自己的想法是,如果将自动车交给个人或优步、Lyft之类的公司,那将加剧城市的扩张。他想利用这项科技造福社区。沿着国王大道的中心,他要让自动驾驶的接驳车行驶在两旁种有树木的专用道上。接驳车每几分钟就会来一班,彼此可以随意超车,而且由于运用了按旅客目的地进行分类的APP,中途很少需要停车。在卡尔索普的构想中,这些在专用道上行驶的小型自动装置不会撞到行人──而且这项科技也不会因为意外结果而让我们的世界翻天覆地。

卡尔索普曾是个嬉皮士,20世纪60年代末,他在圣克鲁斯山区一所非传统高中教书。当时山下的谷地还没有硅谷之称,仍是满布果园的“喜乐谷”。山麓间正在兴建一条州际公路,建成后可望缓解国王大道和湾岸高速公路的交通堵塞。“当时根本看不到谷地,”卡尔索普回忆道,“只看到一片雾霾,很明显出了严重的问题。”现在雾霾变少了,但城市还是问题重重。在他心态比较乐观的时候,这座城市在他看来似乎仍能修复。

新城市主义协会去年在佐治亚州萨凡纳举行年会,专题演讲的讲者是来自哥本哈根的城市设计师扬·盖尔。盖尔花了数十年观察人们在公共空间的行为,并收集资料以了解哪种空间会促进市民生活,哪种会让人感到失落和空虚。

“大家都搞不清楚该如何呈现未来城市的样貌。”他这么说时,我们正坐在有橡树遮荫的广场上的一间户外咖啡馆里。不时有马喀哒喀哒地走过,后面拖着一车观光客。“每当建筑师和梦想家试图勾勒出图景时,最后总弄出一些你绝对不想接近的东西。”

他打开笔记本电脑给我看一幅高楼林立、有林荫大道的想像图,图中只有三三两两行人,彼此间没有任何互动。

“你看在那走路多好玩,”盖尔讽刺地说,“只有几个不甘愿的人走在自动驾驶车之间。”

新城市主义者称这种设计为“公园里的高塔”,是现代主义建筑风格的遗留,勒·柯布西耶是这个建筑流派的教父,1925年,他提议将塞纳河北岸巴黎市中心的许多建筑拆掉,改建由外觀一样的18栋玻璃办公大楼组成的网格建筑群,这些大楼高200米,间距400米。行人将走在“巨大的草皮”上仰望“这些似乎漂浮在空中的半透明棱柱”。车辆将飞快往来于高架快速道路上。勒·柯布西耶认为,汽车已经让巴黎的街道,那“欲望与脸孔的人海”,变得过时了。

和勒·柯布西耶的多数构想一样,这个“邻人方案”并没有付诸实现。但他的影响力仍扩散到全世界,譬如美国各座城市中心恶名昭著的计划住宅(有些已经拆除)和郊区四处可见的企业办公大楼园区。数十个正在世界各地规划兴建的全新城市也能看见他的影响,尤其在亚洲。这些城市当中有许多都宣称会把步行和公共交通摆在优先地位,做过相关研究的麦吉尔大学城市地理学家萨拉·莫泽表示,但事实上大多数城市并没有做到。马来西亚新的联邦行政中心布城就是一个好例子:城市中有一半是绿地。但如同莫泽所指出来的:“要走一大段距离才能从一栋建筑到另一栋建筑。”

在中国过去四十年快速建成的新兴城区,尤其能感到勒·柯布西耶的影响。卡尔索普在萨凡纳的年会上提出,那些外观相似、整齐一致如军团般的公寓大楼所排成的400米长“超大街区”,和美国郊区有共通之处,尽管两者看起来大不相同。

城市规划者面对一大挑战:要对抗已让许多社区失去连接的城市扩张进程。

“有个共通的问题,”他说,“就是城市的扩张。”他解释,城市扩张的本质是“失去连接的环境”。居住在公园中高楼大厦里的人和邻居及楼下无法行走的街道失去连接的程度,可能就和住在郊区死巷子里的人一样。

城市扩张之所以在美国发生,在当时有看似合理的原因。第二次世界大战后数百万名士兵归来,回到了过度拥挤和破败的城市,他们组成的新家庭需要一个可以生活的地方。开车到郊区带来解放和现代的感觉。在中国,城市扩张之所以发生也有合理的原因。我在上海人民广场看了一个有关上海历史的展览,陪同我的是同济大学交通运输研究员潘海啸,他说他1979年来到上海读书时交通状况就已经很糟糕──不是因为车子很多,而是因为“非常细致的城市结构”,即狭窄街道组成的稠密網络。当年潘海啸有时要花两小时才能从同济大学抵达大约6公里外的市中心。

玻利维亚 拉巴斯公共交通系统将一座城市联系起来:拉巴斯于2014年开通第一条缆车线,该线从交通拥挤的山路上方经过,将大多居民仍然贫穷的埃尔阿尔托和下方400米的市中心连接起来。到了2018年,九条缆车线一天载运量已达25万人。缆车每10至12秒就来一班。

改革开放后的四十年间,中国的人口增长到14亿,也有数亿人民脱离贫穷,而基本上就是靠着吸引人民从农村移往城市中的工厂工作。

北京环境科学家何东全是美国智库“能源创新”的中国区负责人。他于20世纪70至80年代在内蒙古的包头长大,这是座工业城,当年他父母曾参与建设。包头现在经济状况并不好──但全盛时期曾为当时年轻的他提供了电、干净的水及教育,为此他觉得自己算幸运的了。

何东全说随着城市化的开展,一股抢盖住宅楼的风潮兴起──最快的方式就是在超大街区盖出大批量千篇一律的楼房。这有着很大的经济诱因,但城市设计的细腻之处遭到忽略──虽然为了风水好,大多数楼房都是坐北朝南整齐地排列在一起。

正如美国的郊区圆了数百万个美国梦,中国城市化的结果在某个程度上也是好的。中国家庭现在平均每人享有33平方米的住房面积,是20年前的四倍。但何东全说建筑之间的空间并不吸引人,所以人们不会使用这些空间。

“每个人都感到孤独和紧张,”何东全说。由于害怕犯罪事件,住户要求搭起围墙,将超大街区变成了门禁社区,整个城市变得更为不友善和不利行走。

同时在过去二十年间,中国私家车数量从微不足道增加到近1.9亿辆。北京现在有七条以紫禁城为中心的同心环路。国际赞助的非营利组织能源基金会(中国)低碳城市项目的主任王志高说,在快速发展的城市,70%的交通基础设施是为汽车做的。

按美国标准,中国的公共交通做得不错,但还没好到足以把人从汽车中吸引出来。在北京和其他城市,部分问题在于城市扩张的形态,那是过去多年来仓促建设的遗留问题。“如果我们不让城市形态回归正确,这个形态就会持续数百年,”王志高说,“如果我们继续提供适宜开车的环境,人们就会一直开车。就算我们用了电动车,碳排放依旧会居高不下。”

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴 撒哈拉沙漠以南非洲最早的轻轨线之一在2015年于此正式开通,主要由中国出资和兴建。这条一天运量可达10万人以上的轻轨线让劳工可以在离家很远的地方工作,已经开始改变首都的形貌。在快速成长的非洲城市,城市扩张是一项巨大的挑战。

王志高与何东全十年前听说中国西南部城市昆明有一项名为“呈贡新城”的开发计划。该项计划为150万人设计,目标是打造一个典型的中国新市镇:主要道路宽度约80米,建筑间距约180米。“我们当时联络了彼得和其他专家,他们吃了一惊,”王志高回忆道,“他们说,‘这条街不是为了人而设的。”

能源基金会把卡尔索普和盖尔公司的一名建筑师请到昆明和市政府官员进行对谈。“第一场讲座过后,他们就开始接受这些概念了,”王志高说。能源基金会最后出钱请卡尔索普重新设计呈贡计划。“当时已经都规划好了,基础设施也开始建了,”卡尔索普回忆道,“他们已经将超大街区布局好了。”在还可能更改的地方,他把每一个街区分成九个方块,像是井字游戏格,路也改小一点。他让建筑物离街道近一点,一楼是商店,上面是办公室和公寓房。

这项仍在兴建的计划,成为卡尔索普和年轻同事彭卓见在中国合作的众多计划中的第一项。据他们说,该计划得到中国住房和城乡建设部的注意,并强化了已经在中国城市规划者间浮现的心态转变。2016年,中共中央和国务院共同发布了一份指导意见:即日起中国各城市将保存农地和城市遗产,城市要建设较小的无围墙街区和较狭窄、适于行走的街道,并以公共交通系统为中心进行开发等。2017年,一些相似的指导原则在翻译后成为一本供中国城市规划者参考的手册,名为《翡翠城市》,卡尔索普事务所撰写了其中大部分内容。

“我们有点惊讶,”北京清华同衡生态城市研究所所长邹涛说,他也参与撰写了《翡翠城市》,“十多年来我们一直跟人们说要这么做,我们仍在适应中──并且仍在琢磨如何让它在现实世界中成真。”

中国的都市化来到一个转折点。政府的目标是在2030年前再将大约3亿人──几乎是整个美国人口──迁移到城市。但中国现在既面临住房短缺,也面临房市泡沫,原因是许多人投资买房后不卖这些房子,在中国城市规划设计研究院工作了20年的规划师王昊说。中国政府正试着设计更人性化并更具有可持续发展性的城市,同时还得在消除房市泡沫时不对经济产生负面影响。

为了舒缓北京的交通堵塞,中国政府正在规划一座绿色环保的低矮建筑城市,作为未来发展的模范。

关键性的试验也许将在雄安展开,这片面积1770平方公里的沼泽地位于北京西南约100公里。最终可以容纳500万人的雄安,将缓解北京的交通拥挤和空气污染。去年夏天,我和何东全及多位规划者拜访了这个地方,当时建好的只有临时的市政府建筑群。游客沿着林荫街道散步,一辆试运营的自动驾驶接驳巴士来回行驶着,车上空无一人。

从游客中心播放的影片可看出那里将建成一座由低矮建筑和小型街区构成的绿化度极高的城市。整个计划预计要到2035年后才能完成──以中国标准来说算很久──但从去年12月通過的总体计划可以看出,其中部分内容与《翡翠城市》的规划指南暗合。

“我们尝试解决中国所有的城市问题,”我遇见的一位不愿公开姓名的女景观建筑师说,“我们不确定能否做到。”

第二天早上何东全带我去看一个自发性形成的试验场:时髦的798艺术区,坐落于北京东北四、五环路之间。我们等到早上10点左右地铁人潮逐渐散去时才出发──在早上的高峰时段,某些地铁站的人潮可以一路排到站外,因为大家都要从一个区到另一个区工作。离798最近的地铁站在几个超大街区之外,距离约1500米。幸好无桩式的共享单车最近席卷北京,我们租了两辆来骑。

798艺术区位于老旧的工厂区,政府在20世纪90年代关闭了这个工厂建筑群,之后艺术家开始进驻这些低矮的砖造建筑,这里逐渐形成一个由画廊、酒吧及商店组成的区域。街区都很小,因为原本是为了建造工厂而设计的。

“这里很像波特兰,”我们沿着窄窄的街道散步时何东全说,“我们总是把波特兰当成一个好的范例。”

在一根荒废大烟囱下的巷子里,我们啜饮着卡布奇诺,讨论中国城市设计在意识形态上的戏剧性转变。何东全说要消除三十年来超大街区建设的影响并不容易。“考虑到规模之大和经济上的挑战,要花上二三十年才可能。你可以看到一些地方改变了,这里一些那里一点。我们希望假以时日,整个城市景观都能改变。”

美国的城市景观也是如此,希望之岛正在城市扩张的汪洋中逐渐冒出。

埃伦·邓纳姆-琼斯是亚特兰大佐治亚理工学院的建筑师兼城市设计师,她有一个记录这类希望之岛的资料库。亚特兰大是全球城市扩张现象最严重的城市之一。2009年,她和纽约市立学院的琼·威廉森共同撰写《郊区改造》一书,书中分析了约80个郊区空间转型案例,其中大多转型得都有点像城市──也就是变得更密集和更适合步行。现在资料库中的案例数量已增加到1500个。邓纳姆-琼斯告诉我,全美各地开发商正为约170处办公园区添加商住混合建筑。她说由于线上购物逼死了数百座商场,有大约90座正转型为“当地郊区从未有过的商业中心”。

市场力量在推动这个转型。郊区住宅当年是为核心家庭居住而设计,但核心家庭已不再是常态:美国所有家庭中只有稍多于四分之一是由大人和小孩组成。年轻人追寻都市生活方式,他们留在郊区的父母很多也是这样。邓纳姆-琼斯说,在亚特兰大周围的小镇或美国其他地方,“多数大街在20世纪70年代没落,如今随着商场的消失,这些大街开始重新出现。”

佐治亚州格威内特县德卢斯市位于亚特兰大东北40公里处,我到那边造访了一个这样的例子。德卢斯经济发展处的主管克里斯·麦加希告诉我,格威内特原本是农村,直到城市扩张如海啸般袭来。1970至2008年间,该县人口从7.2万人上升至77万人,德卢斯人口则由1800人增加至2.5万人。“你离开家乡上大学,回来却找不到任何你记得的事物,”麦加希说,“除了德卢斯市中心,那里有八栋百年以上的建筑。不知道为什么,这些房子保存了下来。”

麦加希于2008年10月开始工作,当时正值金融危机的最高峰。危机就是转机。“经济衰退为我们带来买得起的土地。”他说。接下来几年间,该市设法买下了那八栋建筑周围铁路沿线的14公顷土地。建筑本身没什么特别之处,只是19世纪末留存的小型砖造老房子,但它们自有迷人之处和情感的重量。

现在这些老房子已成为一个餐厅区的核心,那里有个音乐表演场地,提供无法在网络上得到的体验。该市正在大街周围步行十分钟的距离内打造2500套住房。房屋还没盖好就销售一空,麦加希说。

亚特兰大地区最具野心的都市再生计划是环城步道:目标是要为环绕市中心的35公里废弃环状铁道注入新生命。环状铁道中约为总长度三分之一的五个路段,已铺平为可以走路、慢跑、骑自行车及滑旱冰的步道。

“从活络经济来看是相当成功。”瑞安·格拉韦尔说。他于1999年在佐治亚理工学院写他的城市规划硕士论文时,率先提出环城步道的构想。亚特兰大在这上面投资了5亿美元,结果带来了40亿美元的开发建设,格拉韦尔说,主要集中在城东。例如在东侧步道和庞塞·德莱昂大道交会之处,昔日一栋巨大的西尔斯百货仓库成了庞塞城市市场,是集合了美食街、卖场及办公室的建筑群。一座曾经生产T型车的福特工厂现在成了跃层公寓楼。

不过在格拉韦尔本来的构想中,环城步道应该能更强而有力地把碎块化的城市连结起来:它应该也是一条有轨电车路线,能够促进经济发展与价钱合理的住宅的建设,而且是在最有需要的地区。亚特兰大交通管理机构已建好一条小型有轨电车路线,计划再花27亿美元进行扩建。但他们短期内并没有将35公里长的环线全部建成的规划。格拉韦尔担心“这个承诺永远不会兑现”。