伪满初期“新京”市营住宅计划述析

——以伪满《大同报》为中心

彭 超 赵环宇

伪满“新京”(今长春市)市营住宅,是指由“新京”特别市公署建设并管理运营的,面向“新京”市内特定人群提供的租赁住宅。市营住宅计划,是伪满时期在东北各主要城市,如哈尔滨、旅顺规划设计、管理实施的城市社会事业之一。这一计划的实施,在近代东北解决城市住宅困难问题中发挥了一定的作用,目前关于伪满“新京”的研究,注意力多集中在城市规划、建筑等方面,对于市营住宅,尚未有专文进行系统的介绍,只有个别口述史学调查对这一问题有所披露。①刘鼎方讲述,张贤达整理:《鲜为人知的伪满市营住宅》,《长春晚报》2013年1月6日。笔者拟以伪满《大同报》为中心,兼及相关史料,就伪满初期(即1935年之前),“新京”市营住宅计划涉及的相关问题进行初步梳理和探讨,不当之处,敬请指正。

一、伪满初期“新京”的住宅困难

九一八事变发生后,日本关东军通过武力征讨,导致东北三省逐步沦陷。1932年3月日本关东军扶持溥仪建立傀儡政权——“满洲国”,选择长春作为“首都”,将其改称“新京”。

日本关东军将“新京”定位为“新政权”的政治中心,先于沈阳和哈尔滨等城市,在建立之初就开始进行城市规划,开展大规模土木建设。除“政治中心”建设外,以“新京”为中心向外修建铁路,先后完成了京图路、南满复线铁路工程、京白路等交通线路。同时,“关东军司令部”等军政机构、“满洲航空株式会社”等商业机构这一时期也纷纷搬迁到“新京”。在这样的大背景下,伪满“新京”对外来人口产生了虹吸效应,城市人口短时间内出现急剧增加,如下表所示:①“国务院”统计处编撰:《统计上的“满洲”帝国》,“国务院总务厅情报处”1935年发行,第7页。

?

伪满初期“新京”城市人口增长,《大同报》中报道:“据闻‘新京’车站,每日下车数百人,而去者仅三之二,约日增百余人口,故各旅馆,时常满员。”②《大同报》1934年6月1日,《“新京”市有三难:住宅、饮水、街道!》条。人口增加使旅馆业兴旺,仅以1934年10月“新京”满铁附属地为例进行观察,当时共有旅馆78家,客栈37家,每家都是客满状态,连要求长期租住的房客也不能容纳。在利益的驱使下,“满铁附属地”开始出现无经营执照的客栈8家,建有85间客房,可收住100多名房客,照样生意兴隆,一时客满。③《大同报》1934年10月29日,《住宅难之影响:私营旅店频生》条。

除旅店满员、无照营业的客栈频生之外,“新京”城市住宅困难还表现在,由于房源紧缺,导致房主哄抬房租价格,使得伪满建立前后三四年之间房租的价格直线上涨,加剧了租房市场的混乱,据当时《大同报》报道:

“在‘满洲’未建立以前市面萧条,在当时上等住宅院落齐整,室内宽阔,每月租赁,不过哈洋五元,中等房平均每月哈洋三元,僻塞陋巷,较市面较远处所,每间土平房,月间不过七八角耳。建立后,人口增加突飞猛进,由七八万之人口,竟增至十四五万尚有增无已,一般房主遂视为有机可乘连次暴涨,据现在市内住宅租价情况言之,上等住宅,有月租国币八元者,中等者四五元,最贱之土平房亦每月月租三、二元不等。”④《大同报》1934年4月26日,《“新京”市民生活曲线:衣食住行乐(四)》条。

上文中提到的“哈洋”,是指1919—1931年间由交通银行、中国银行、东三省银行、黑龙江广信公司、边业银行和吉林永衡官银钱号等在哈六行号所发行的大银元兑换券。⑤王学文:《哈大洋券发行始末》,《北方文物》2004年第4期。1921年之后,哈洋的币值不断缩水,100哈洋,1928年兑换78.27日元,1931年只能兑换36.59日元。⑥黑龙江省金融历史编写组:《黑龙江广信公司及其发行的纸币》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1991年,第80页。1935年11月,日本和伪满洲国政权联合分别声明,日元与伪满国币实现等值。⑦“满洲中央银行调查课”:《“满洲”中央银行》“康德四年”版,1937年,第45页。从以上这种货币汇率可以大致推算,前后虽只有短短三四年,但是同等住房的租金却已经相差数倍。

“新京”特别市公署制定了房租官价,对房主进行劝说,对私自涨价的行为进行打击,但在金钱利益的驱使下,租金高昂的现象并没有得到有效遏制。可问题是,即便房屋租金居高不下,租客租不到房的现象仍然相当普遍。《大同报》对这种租房市场乱象进行了翔实生动地报道:

“虽租房之条间有贴出者,但租房仍辗转车尘马辙之间,未有适当处所,又房租之令,虽有官价之规定,然一方房主不肯贱租一方租房者自甘出高价,尤有以高价租一牛眠之地而不得者。故平房价之谈仍属枝叶,非根本解决之法也。”①《大同报》1934年9月9日,《“新京”住宅问题本年仍难缓解》条。

除了一少部分满铁社员、军人、日本乃至伪满洲国的官吏,有官方等机构供给的宽阔住宅之外,“新京”的城市住宅困难,包括携带大小资本移居“新京”的日本小工商业者。据报载:

“相携而来,至少在日本内地连年辛苦积蓄的金钱,举凡自己之全(部)财产而携来之小资,为此法外的房价所夺去,目的之商工业,亦不就绪,颓丧含泣而退还日本内地者,抵皆陷于此同一之苦境也。”②《大同报》1933年11月21日,《“新京”之住宅难!》条。

从上文可见,城市住宅困难除了导致旅馆业和租房行业乱象横生之外,也会由此引发更大的城市问题:一是房价夺去了小工商业者发展事业的资本,影响城市工商业发展;二是从日本而来的工商业者因为住房问题导致破产会引发归国潮,若进一步发展,将导致日本移民东北“五族协和”的政策无法推行;三是会影响到积极标榜“王道乐土”的“满洲国”及其政治中心“新京”的城市形象。在这种背景下,1933年初,“新京”特别市公署开始着手设施“市营住宅”计划,以期从根本上缓解城市住宅困难以及房租昂贵的城市难题。

二、第一次“新京”市营住宅计划及其实施过程

1933年,“新京”特别市实施了第一次市营住宅计划,紧接着在1934年又实施了第二次市营住宅计划,两次一共规划建造住宅275栋,面向特定人群租赁,一定程度上缓解了城市住宅困难的问题。

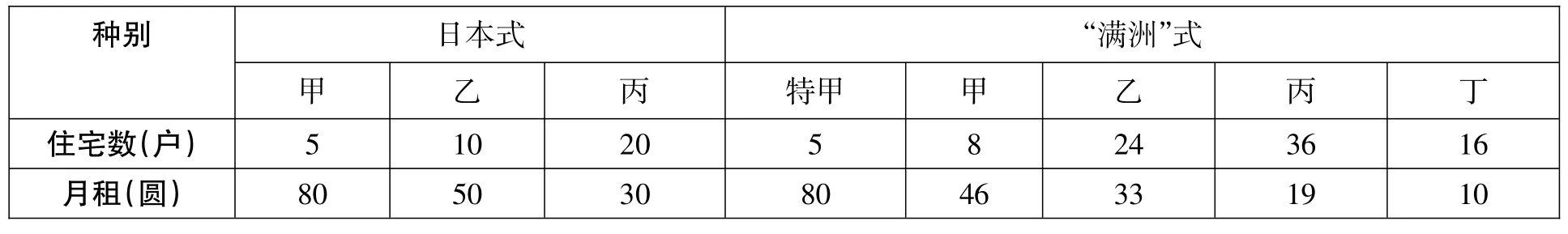

第一次市营住宅计划,根据东北地区酷寒的气候特点,于1933年3月解冰期之后开始实施。根据建筑样式,市营住宅分为日本式住宅和“满洲”式住宅,分别计划建设50户和100户,并于当年6月经过招标后正式开始修建,当年10月竣工,建筑地址在当时的民政部西侧。③《大同报》1933年1月13日,《“新京”特别市署筹建民宅计划》条。1933年“民政部”与“军政部”“兴安局”等合署办公,位置在大经路原吉林陆军病院,④“东亚同文会调査部”:《“新满洲国”要览》,“斯文书院”,1932年,第122页。即今天的北安路一带。整个的建筑费用30万元,但是由于市政资金紧张,一开始计划向伪满“中央银行”借款,后来调整成向“东洋拓殖株式会社”借款,建造住房的实际户数也调整成124 户。并将日本式住宅分为甲、乙、丙三种,“满洲”式住宅分成特甲、甲、乙、丙、丁五种,等级不同、户数不同,每月的租金价格也不相同,具体情况如下:

?

此次市营住宅建设,虽然借款30万元兴建,但是根据“新京”特别市署和借款方——东洋拓殖株式会社所签订的协议,工程和其他一切事务都由“新京”特别市公署负责,建筑竣工之后的管理、修缮也由“新京”特别市公署负责。因此此次建成的市营住宅,所有权实际上归“新京”市公署所有。

“新京”特别市此次30万元借款的还款方法,经协商确定为:自“东洋拓殖株式会社”缴出资金之日起,到1936年6月末,以利息作为租赁费,年息八分五厘,每年分两次缴出,从1936年7月到1956年6月末,利用20年时间本利还清,使得市营住宅的最终所有权归“新京”市公署所有。①《大同报》1933年7月3日,《“新京”特别市营住宅虽由借款兴修但名实仍为市有》条

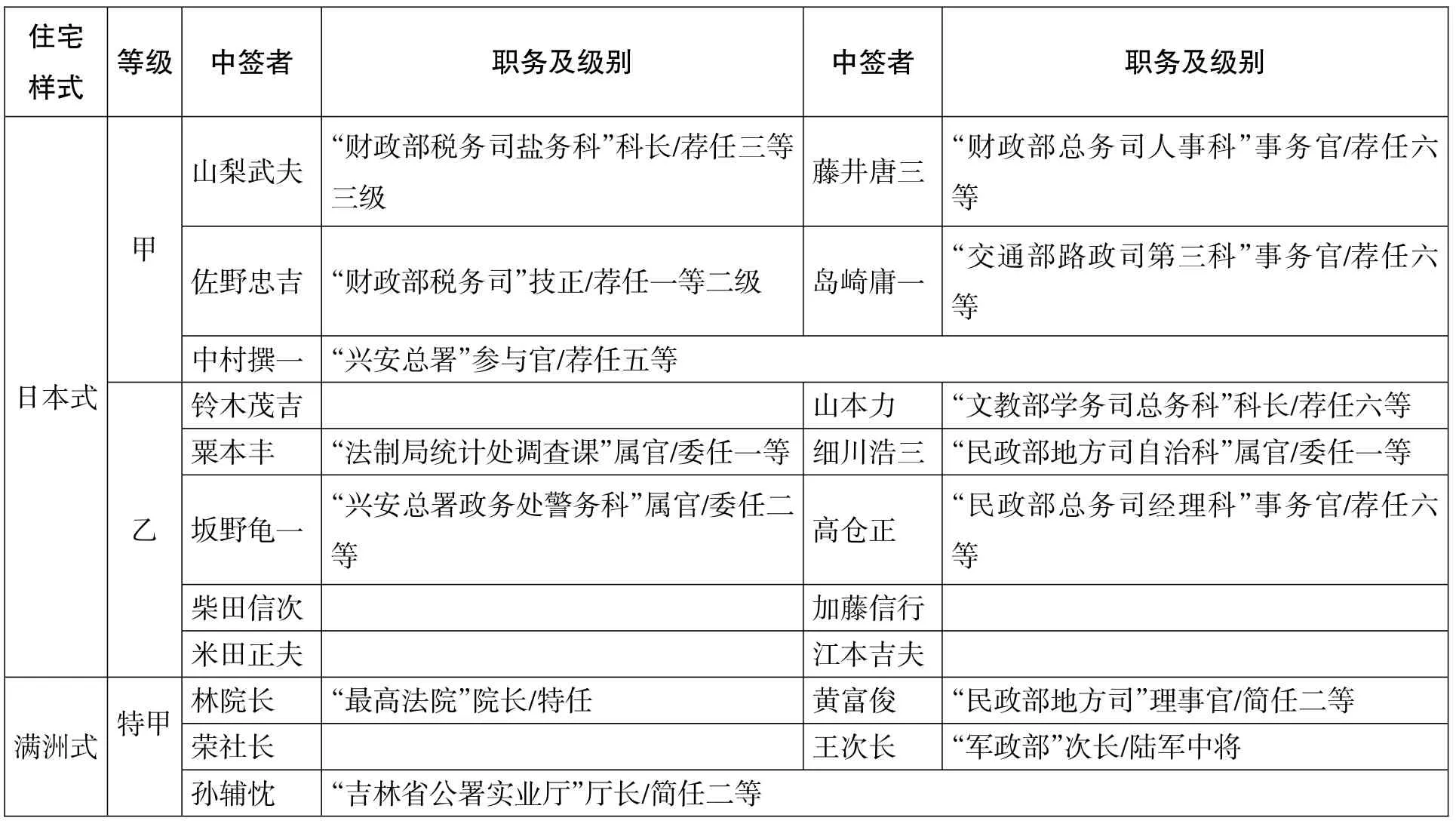

1933年10月,124 户市营住宅大体建筑竣工,之后立即由“新京”市公署行政处社会科负责开始进行分配,当时并未明确规定分配的对象。②《大同报》1933年6月15日,《建筑民房地址凡三处共百五十五户》条。由于城市中缺少住宅的困难人群规模扩大,因此市营住宅一经推出,就颇受欢迎,百余户住宅短时间内吸引了900多名承租者,于是市公署决定用抽签的方式来决定市营住宅的承租者。③《大同报》1933年10月1日,《市署所营住宅已将竣工,日内即抽签出赁》条。1933年12月23日经过抽签确定承租者,共计124人。兹录其中日本式甲等、一等、“满洲”式特甲、甲等的中签者,并根据1933年的《“满洲国”官吏录》,整理汇总并罗列下表:④《市营住宅“满日式”第一次中签人名号数表》,见《“新京”特别市公报》第17号。

?

甲罗振玉刘负初辛天成林丙炎“监察院”院长/特任“民政部总务司秘书科”科长/荐任五等“实业部农矿司林务科”科长/荐任六等胡嗣瑗岳铎罗福葆岳珊“执政府秘书厅”秘书长/特任“实业部工商司工务科”理事官/荐任八等“执政府秘书厅”秘书官/简任

由承租者名单来看,伪满“新京”市营住宅中的高等级住宅(日本式甲等、乙等、“满洲”式特甲、甲等),并非面向一般的有产者和工商业者。日本式甲等住宅的中签者全部是在伪满“中央政府”宫职的日本人荐任官。日本式乙等住宅除6 人为在伪满供职的日本人委任官之外,还有4 人身份在《“满洲”国官吏录》中无法查询。参考其他资料可知,铃木茂吉于明治三十九年(1906)即担任野战铁道第一运输班保线勤务员,①日本国立公文书馆,档案号C09122230300。加藤信行于1930年即参加由日本内阁组织的统计研习会,②日本国立公文书馆,第3104号《内閣統計講習会に関する件》。都是在日本军政机构供职的供职人员,可见实际身份应该与其他6 人相差无几。“满洲”式特甲等住宅由五人获得,其中四人是简任、陆军中将以上级别官吏。此外,中签者中的荣社长当是指荣源,他是婉容的父亲,溥仪的岳父,于1934年担任“满洲航空株式会社”社长,③日本国立公文书馆,档案号B02130796100。在伪满的政坛表面上具有很高地位。“满洲”式甲等住宅中签者的身份多在荐任官以上,其中还不乏罗振玉、胡嗣瑗等特任级别的官吏。由此可见新京第一次市营住宅计划当中的高等级住宅基本上被伪满洲国政权当中相应级别的官吏所分得。

另外,即便是市营住宅中的低等级住宅(日本式丙等、“满洲”式乙等、丙等、丁等),也有通过抽签承租的伪满官吏。如“满洲”式乙等的中签者冉杭、王克东,分别为伪满洲国“司法部总务部人事科”属官(委任二等)和“民政部土木司技术科”属官(委任三等);日本式丙等住宅的中签者岛田郡平,为“首都警察厅警务科”属官、委任二等。④“满洲国国务院总务厅”:《“满洲国”官吏录·大同2年6月30日现在》,1933年,第121、67、70页。从以上分配情况综合判断,第一次市营住宅主要的分配对象是伪满官吏,且职务等级与住房等级之间具有一定的关联性。

根据规定,所有中签者,都要填具承租契约书,缴纳两个月保证金之后,履行完这些手续后就可以迁入居住。但由于市营住宅的修建是一次探索性的尝试,很多制度和规定都显得相当粗糙,甚至连中签者何时缴纳保证金,何时迁入一度都难以确定。⑤《大同报》1933年12月14日,《市营住宅住户须缴纳两月保证金》条。至少到1933年年底,还有几栋住宅尚未完全完工,没有任何一个中签者搬入市营住宅居住的记载。

三、第二次“新京”市营住宅计划及其实施过程

第一次“新京”市营住宅计划由于只建设了124户住宅,远远不能满足租房者的需要,于是“新京”特别市公署计划于1934年6月,又开始实施了第二次市营住宅计划。在“新京”特别市公署拟定建设300户市营住宅的计划后,经呈报伪满“民政部”审核,最后决定修建151户。在做好建筑设计,确定工程担任者之后,再进行承建者的招标,该建筑继续分“满洲”式、日本式两种,具体情况如下:①《大同报》1934年6月6日,《新建市营楼房,市署第二次之计划》条。

?

第二次市营住宅的具体地址,在西四马路、东三马路一带,即今天永春路与新天地一带,其中有约一百所在西四马路西首。②《大同报》1934年5月5日,《“新京”市况发展,市署续筑市营住宅》条。另外,“新京”特别市公署又计划在伪满“国务院”北墙外七马路上,即今天道台府衙门附近,建筑数百间市营公寓,经过大约半年施工,于1934年年底完成外立面建设,内部装修最终于1935年2月中旬完成。③《大同报》1935年1月20日,《“新京”公寓》图片说明部分。

第二次市营住宅计划所要建设的151所市营住宅加上市营公寓,总预算为50 万元,建设所需资金向伪满“中央银行”借贷。④“新京”特别市公署:《“新京”市政概要》,1934年11月印刷发行,第62页。具体的借贷和偿还方式,经“新京”特别市自治委员临时会议商议,经伪满中央银行同意,确定为:“第二次市营住宅建设案,曩者建设第一次市营住宅尚且不敷用,由伪中央银行借,年利六分五厘,资金五十万圆,二十年间均等偿还”。⑤《大同报》1934年4月6日,《第二次“市营住宅自委会”开会讨论》条。

与第一市营住宅计划相比,此次市营住宅按照等级,明确规定了住宅和公寓面积的居住面积,如下表:

?

其中,“叠”是日本近代计算房屋面积的丈量单位,在日本,典型房间的面积是用榻榻米的块数来计算的,一块称为一叠。一张榻榻米的传统尺寸是宽90厘米,长180厘米,厚5厘米,面积1.62平方米。⑥维基百科:“叠席”条。由此观之,市营公寓分成两个等次,面积分别为12.96平方米和7.29平方米,市营公寓在房间外的公共区域,设置便所、厨房、墙柜等,每月租金约30元左右。⑦《大同报》1935年1月21日,《七马路市营公寓二月十五日可完成》条。从建筑面积上看,日本式和“满洲”式同等级的住宅相比,面积要大出不少,可见在建筑的等级上,中国人和日本人的居住条件相比,还是存在一定差距的。

在第二次市营住宅建设过程中,“新京”特别市公署关于市营住宅的管理进一步规范完善,于1934年7月1日公布了《“新京”特别市市有房屋租赁规则》。其中将租用房屋的对象规定为:

“租用房屋限有一定职业或有正当收入,经营独立生计并两人以上之保证人,经市长认为适当许可之。”①《“新京”特别市公报》第10号,1934年7月11日。

伪满洲国组建后,制定了一系列的法令,由于“五族协和”政策和大量移民有计划的迁入,一时无法界定“国民”的界限,所以没有制定对于现代国家非常重要的《国籍法》。同样“新京”特别市也缺少界定“新京市民”范围的规定。同时,市营住宅就是要解决外来日本人、中国人和其他人的居住问题,因此自然也不能在这个方面进行界定。

从租用房屋对象的规定来看,市营住宅所针对的特定人群,并非是城市下层中的中低收入人群,而是在“新京”有正当职业、正当收入的中上等人群和工商业者。由此可见,伪满初期“新京”两次市营住宅计划的实质,是从城市住宅困难的实际状况出发,针对特定人群,重点缓解城市住宅困难的重要手段。

这种特定人群,在第一次市营住宅的分配上,可以清晰地看出,高等级的住宅是以在伪满任职且有一定级别的官吏为主要分配对象。第二次市营住宅的分配,缺少分配者的名单信息。从第一次住宅分配后出现弃租等情况来看,(关于这一情况下文专门进行叙述),应该是没有采取抽签的办法选择租房者。但具体承租者的信息,还是能从支离破碎的史料中透露出来。就市营公寓的租住者来看,报纸记载:“京师住宅难之叹,及独身生活之官吏等,又多一夜眠地。不致多数均住贵价之旅馆云”。②《大同报》1935年1月20日,《“新京”公寓》图片说明部分。

可见租住市营公寓者,独身生活的伪满官吏应该是主要群体。另外,依据2013年《长春晚报》对曾在市营住宅中居住过的刘家鼎老人的采访内容,也可以看到第二次市营住宅的主要承租对象:

“市营”就是伪满市立公署(即市政府)所属的公职人员的家属宿舍群。它位于现在的东三马路和东长春大街之间,东起地藏寺胡同,西至300 米之外……1945年8月15日,日本投降之前,这里居住的大多是日本下级军官和职员的家属及一少部分朝鲜人,再就是少数的中国原住户。”③刘鼎方讲述、张贤达整理:《鲜为人知的伪满市营住宅》,《长春晚报》2013年1月6日。

东三马路和东长春大街之间曾经建筑的市营住宅,从位置上看,正是“新京”特别市公署第二次市营住宅计划建造的住宅。根据对刘鼎方的采访,他将市营住宅称为“市立公署所属职员的家属宿舍群”,居住者当中大多是日本下级军官和职员的家属。由此可知,第二次市营住宅应该仍是以伪满官吏等公职人员为主要租住对象的公租房。

四、伪满初期“新京”市营住宅的“得”与“失”

伪满“新京”两次市营住宅计划,在近代东北城市史上尚属首创。近代日本国内实施市营住宅计划,据史料所见,最早于1920年底曾在福岛市实施过,④《福岛市营住宅贷与规程》,见《福岛市例条规类集》,1921年,第255页。此后在大阪市等日本国内个别城市也曾规划并实施。这就说明,伪满“新京”两次市营住宅计划几乎与日本在国内进行的市营住宅计划同步,是近代城市管理运营当中的一大尝试,市营住宅计划执行当中还有很多粗糙和不完善的地方。分析评价“新京”市营住宅计划,正是从“得”与“失”两个方面分别进行。

就“得”的方面而言,主要有两点:

一是伪满“新京”市营住宅计划,以建设适合现代人居住的近代建筑为旨归,一定程度上缓解了“新京”住宅困难的城市难题。“新京”市营住宅计划所建筑的民居,与中国传统的民居住宅不同,改变了传统的“木骨架式帷幕墙”的架构方法。①建筑学会“新京”支部编:《“满洲”建筑概说》,新京:“满洲事务案内所”,1940年,第13-14页。以第一次市营住宅计划所建筑的28栋124 所住宅而言,全部采用了水泥瓦葺的砖混结构,②《“新京”特别市市营住宅第一次建筑工事表》,见《“新京”特别市公报》第17号。这在“新京”城市民居历史上是首次。除了建筑构造方法和过去不同之外,“新京”市营住宅还具备了近代建筑的特质,统一配备了上、下水,设置有专门的量水器室,开凿水源深井,建造了雨水和污水分开的下水排泄系统。无论是“满洲”式还是日本式,甲等住宅都配有供暖设备。③《“新京”特别市公报》第4号。大部分住宅都配备了电气等现代照明设备、瓦斯等现代餐厨设备。④《大同报》1934年7月1日,《“新京”市政公署制定市有房屋租赁规则》条。此外,“新京”特别市公署还对市营住宅周边的道路,从路床、道形、路面等方面进行了系统改造,并铺设成了柏油马路。⑤《东三马路市营住宅附近道路筑造工事》,见《“新京”特别市公报》第3号。根据刘鼎方回忆:

“(市营住宅)第二栋与第三栋之间有一个北高南低的通道,进去后会看到一块空地——小广场。中间是儿童活动区,设有秋千、跷跷板和滑梯。东南角上有一公共水池,设有一个自来水龙头和两眼下水井。在广场的西北角上有一处用细沙精心铺设的摔跤场。”

可见市营住宅是具有近代建筑功能,并配备有休闲设施、比较宜居的近代城市居民住宅。“新京”市于伪满初期实施的两次市营住宅计划,建筑住宅270 多户,市营公寓数百间,应该说一定程度上缓解了新京住宅紧张的状况,1934年底《大同报》报道:“‘新京’市当局,为缓解居民住房困难,先后建筑两次市营住宅,共约三百余所,供求稍见平衡故也。”⑥《大同报》1934年12月30日,《“新京”住宅难缓解》条。也是在一定程度上反映了“新京”市营住宅计划对缓解住房紧张、抑制租金腾贵方面的作用。

二是“新京”市营住宅计划是一次运用“市场”手段,解决城市住宅难题的尝试。这主要体现在建设资金主要通过借贷的方式分别从“东洋拓殖株式会社”和伪满“中央银行”获得,并按照市场利率,以房租和商业获利所得进行还款。

“新京”市营住宅计划的先进之处,主要体现在七马路市营公寓的建造和使用过程中。市营公寓在建设前,对该地原有的一百多间旧房进行了拆除,采用的是先对这些旧有房屋进行拍卖。利用拍卖资金进行建设,建成后房屋数量在原来基础上增加一百间,还可继续招租。这种举措既增加了前期的建设资金,又在房屋建设前获得了近一半的稳定租房者。同时,市营公寓在建设中,考虑到七马路所在地段商业比较繁荣的实际,在市营公寓地下一层设计了店铺、仓库、食堂、浴室,一层又出租给事务所。①《大同报》1934年8月12日,《七马路市营住宅先拍卖旧房然后建筑》条。这样既增加了承租者生活的便利性,也可以获得长期稳定的租金和其他商业收入。

“新京”市营住宅“失”的方面,除了其所体现出来的政治性和日本人官吏、中国人官吏居住条件的差别对待之外,主要是和市营住宅计划作为一次尝试,在很多方面存在疏失有关,主要也是两点:

一是市营住宅租金颇贵,没有有效抑制“新京”住房租金昂贵的问题。

第一次市营住宅建设完毕后,以“满洲”式住宅为例,考虑到借贷还款较多,甲等住宅一开始设定的租金为50元,乙等为35元,丙等为20元,与市场上正常的租房价格相比,还要高出不少,因此很多中签者放弃租住。1934年1月5日,“市公署社会科”将中签者弃租的“满洲”式特甲等三所、甲等一所、乙种九所、丁种十所面向社会公开招租。②《大同报》1934年1月15日,《市营住宅因租价昂贵竟而过剩》条。迫不得已之下,“新京”市公署不得不调整市营住宅租金价格,以期吸引租房者。③《大同报》1934年5月4日,《市营住宅减租定于本月实行》条。

二是市营住宅因为工期紧张,出现了房屋质量等问题。

第一次市营住宅建设完成之后,房屋设备不全的问题就立刻凸显出来,以“满洲”式丁种住宅为例进行说明:

“该项住宅工程虽然竣工,亦不能称为完备,不但无院墙,且门前凹凸不平,丁种住宅屋内之土地及火坑,多有裂隙,因是,多有欲退租者。”④《大同报》1933年12月23日,《市营住宅之承租户因设置未善多为迁入》条。

市营住宅房屋质量问题还体现在,市署以收取租金为目的,对气候因素未加考虑,1933年年底交房时,因为天寒地冻,屋内墙壁上结有数寸冰霜,已经不便于使用,但勉强迁入者在屋内生活取暖时,又造成了屋内墙壁融化的问题,《大同报》对这类情况的报道十分生动:

“屋内之冰霜遇热后,始而若雪片纷飞,继而如雨之滴降,结果顶棚墙壁之表面上所抹之白灰,亦因冷热关系,遂又演成大掉白灰片之惨状。”⑤《大同报》1933年8月8日,《竣工未及半载之市营住宅竟尔屡次发现破坏》条。

到了夏天雨季来临时,又出现了新的问题,在上文提到的同一篇报道中又指出雨季面临的房屋问题:“时在七月七八日,即以东三马路之十六所丁种市营住宅而论,其火炕坍塌着有十三四所之多,约占十分之九”。正是因为有这样的问题存在,考虑到“新京”其他机构,如“满铁社宅”等建筑的规划建造,“新京”市公署开始允许私人在经过申报批准后建造住宅。⑥《都市栏:二、市民新建房屋》,见《“新京”特别市公报》第4号。军政机构和商业机构员工宿舍的修建和私人住宅的兴修,加上市营住宅建造的275 所住宅和数百间公寓,到1935年初,“新京”住宅困难的情况暂时得到了一定缓解,执行了两次的市营住宅计划遂告暂时停止。