深圳市医疗机构人体研究伦理管理现状调查*

许卫卫 吉 萍 谢杨晓虹 李 箫 周丽萍 张慧敏 祝丹娜 肖 平

当前,我国临床研究受到前所未有的关注。从中国临床试验注册中心注册项目数来看,中国临床研究项目近年来呈明显上升趋势, 2018年在中国临床试验注册中心注册的临床试验项目数相当于2016年和2017年的总和。同时,研究规模和复杂程度也在不断提高。随着深圳市生物医学研究的迅猛发展与医疗新技术在临床的转化,伦理审查问题也日益凸显,2016年对深圳市各级医院科教管理者、监管部门及医药企业研发人员进行临床研究现状访谈的数据与国内临床研究调研情况相似[1-2]:临床试验启动速度存在瓶颈,伦理审批效率低,伦理意识不足及人才匮乏。如何加强伦理委员会建设?如何规范实施伦理审查?如何提高效率、保证质量?如何提高研究者伦理意识?如何最大限度的保护受试者权益?尤其对于涉及较大风险的研究。这些都是摆在我们面前亟需解决的问题。

原国家卫生和计划生育委员会2016年出台的《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》[3]明确要求“县级以上地方卫生计生行政部门应当加强对本行政区域涉及人的生物医学研究伦理审查工作的日常监督管理”,并要求“开展临床研究的医疗机构都应该设立伦理委员会。应当在伦理委员会设立之日起3个月内向地方卫生计生行政部门备案”。

为了做好医疗机构伦理委员会备案及伦理监督工作,探索适合深圳特色的伦理审查能力提升方案,进一步构建深圳市伦理审查体系。原深圳市卫生和计划生育委员会,深圳市生物医学伦理审查委员会和北京大学临床研究所(深圳)共同发起和组织了本次“深圳市医疗卫生机构人体研究伦理管理现状”问卷调查,通过对深圳市各级医疗机构进行问卷调查,旨在了解目前深圳各医疗机构伦理委员会基本设置及运行情况,包括管理架构、成员组成、制度建设、伦理审查、培训、伦理办公室配置等方面情况,为后续备案及监督管理工作提供依据和工作思路。

1 调查方法

采用问卷调查方法,已设立伦理委员会的医疗机构和未设立伦理委员会的医疗机构填写不同问卷。本次调研时间为2018年6月~2018年8月。向各医疗机构下发调研问卷填写通知并进行问卷回收。

由北京大学临床研究所(深圳)建立数据库,并完成数据录入。录入及数据清理过程中产生的疑问,如“缺失”、“未填”等问题,记录在《疑问表》中,并向填表人进行电话核对及补录。数据清理完成后,使用SPSS 19.0进行了数据分析。

2 调查结果

收到的问卷分别来自设立伦理委员会的48家医疗机构和未设立伦理委员会的138家医疗机构。

2.1 已设立的伦理委员会的基本情况

调查表明,深圳市设立伦理委员会的医疗机构48家,其中三级医院35家(占72.92%),有10家(占20.83%)为通过了国家药监局药物临床试验质量管理规范(Good Clinical Practice,GCP)认证的医疗机构。

48家单位问卷中填写了75个伦理委员会,主要包括涉及人的研究的伦理审查委员会(科研项目、药物临床试验伦理委员会、医疗新技术及新项目、干细胞研究、生物样本库)及临床伦理问题咨询委员会(产前诊断、辅助生殖、人体器官移植等临床决策)。大多数机构设立有一个统一的医学伦理委员会,统一的管理制度和办公室,下设不同分组。也有个别医院分别建立不同伦理委员会,采用不同管理制度,由不同工作人员承担工作。

2.1.1 伦理委员会的成立及建设

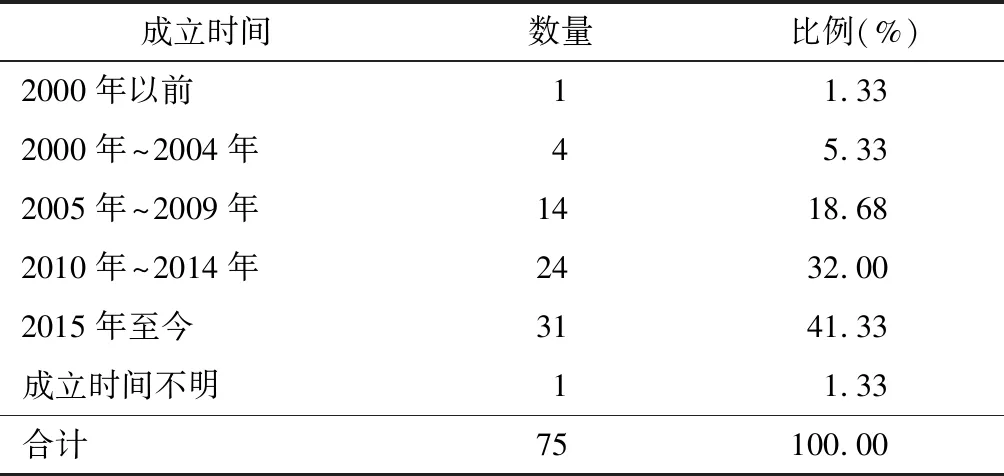

深圳超过93.33%的伦理委员会设立于2004年后,伦理委员会成立时间见表1。

表1伦理委员会成立时间

成立时间数量比例(%)2000年以前11.332000年~2004年45.332005年~2009年1418.682010年~2014年2432.002015年至今3141.33成立时间不明11.33合计75100.00

总体来看,伦理委员会约29.33%是独立部门,约29.33%隶属科教部门管理,约34.67%隶属于医管部门(医务部,院办,党办)。深圳市获得GCP资质10家医疗机构中,7家(70.00%)是独立部门,其余2家(20.00%)隶属医管部门(医务部,党办),1家(10.00%)隶属科教部门管理。伦理委员会主任委员超过80.00%是院级领导,如院长/副院长/书记/副书记。

71家伦理委员会规模比较适宜,总成员数平均值16人。少于7个委员的伦理委员会有4家,“伦理委员会委员数为12人~20人”最多,占98.00%。深圳市获得GCP资质10家医疗机构中,药物临床试验伦理委员会委员人数9人~22人,平均15人。

81.25%(39家)的伦理委员会办公室人员无编制,79.17%(38家)伦理委员会无独立的办公室,64.58%(31家)伦理委员会档案管理不规范。56.25%(27家)伦理委员会办公室主任(负责人)是按单位中层干部管理。仅12.50%(6家)的办公室伦理秘书为全职秘书,其余均为兼职。

64.58%(31家)伦理委员会有信息公开渠道,16.67%(8家)伦理委员会有电子的伦理审查系统,但基本是医院科研管理或药物临床试验管理系统的一个模块。

2.1.2 伦理委员会的项目审查情况

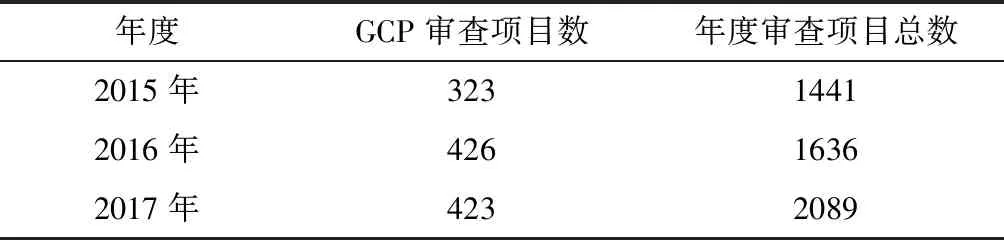

伦理委员会近3年的“涉及人的研究”项目的伦理审查在不断增多,但药物临床试验项目变化不大,见表2。

表2深圳市2015年~2017年伦理审查项目数

年度GCP审查项目数年度审查项目总数2015年32314412016年42616362017年4232089

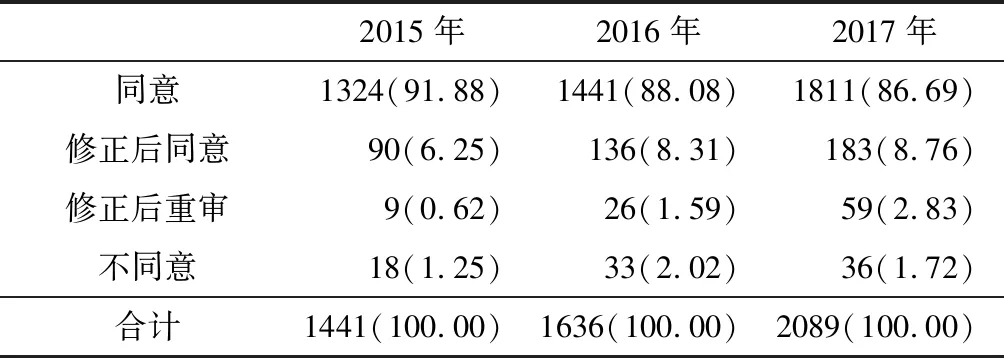

伦理委员会初始审查结论为“同意”的比例在逐年下降,“修正后同意”和“修正后重审”比例在逐年增加,见表3。

表3伦理委员会2015年~2017年伦理审查结果[n(%)]

2015年2016年2017年同意1324(91.88)1441(88.08)1811(86.69)修正后同意90(6.25)136(8.31)183(8.76)修正后重审9(0.62)26(1.59)59(2.83)不同意18(1.25)33(2.02)36(1.72)合计1441(100.00)1636(100.00)2089(100.00)

2.1.3 伦理委员会的培训

35家(72.92%)医疗机构的伦理委员会制定了培训计划,最常见的是送出外出培训形式(94.29%)。深圳市获得GCP资质10家医疗机构全部有培训计划,“外出培训”和“内部培训”形式都采用。绝大多数(约94.29%)伦理委员会的培训对象为委员和秘书,最常见的培训周期是半年1次(40.00%),1年1次(31.43%)。获得GCP资质10家医疗机构培训频率明显大于其他机构,最常见的培训周期是每季度1次(50.00%)和每月1次(30.00%)。另外,培训内容最多为以指导伦理审查实践的“案例讨论”,获得GCP资质10家医疗机构全部都进行了“法规培训”。

另外,医疗机构选择“无计划开展培训”的主要原因为缺乏经费,人力不足或不知如何开展培训。

2.1.4 伦理委员会的外部认证申请

9家(18.75%)机构计划申请中医药研究伦理审查体系认证(Capability Accreditation Program of Ethics Review System for Chinese Medicine Research,CAP)等外部评估/认证。无认证计划的原因超过51.28%选择为“人力不足”,35.90%为“不了解”,25.64%为“医疗机构没要求”,最少的选择为“缺乏经费”(23.08%)。

2.1.5 需要加强的伦理工作

超过半数的伦理委员会已选择“伦理审查、文档管理和组织架构”为需要加强的伦理工作,阐述存在问题包括:(1)伦理审查方面。委员的伦理审查水平有待提高;由于科研项目增多,伦理审查次数需要增加,审查流程及审查方式需要优化;伦理跟踪审查的机制和程序不够成熟,需要结合实际进行优化;临床伦理咨询的及时性有待提高。(2)文档管理方面。无独立办公室,缺乏专职管理人员;档案管理的制度和流程需更加规范;缺少电子管理系统,管理质量和效率堪忧。(3)组织架构方面。伦理委员会的隶属关系不清晰,多个伦理委员会并存,管理分散,标准不一;无独立的伦理办公室,兼职人员不足以胜任岗位需要;伦理委员专业领域覆盖面不足,需进一步优化。(4)制度规程方面。伦理相关制度及标准操作规程需补充、完善及细化并需结合法规要求和实际工作需要定期审阅、修订。(5)监督管理方面。缺少针对委员的持续有效的培训;无内部质量控制部门对其进行监管;上级主管部门未实施检查、督导。(6)权益保护方面。未开展实地访查工作,对严重不良事件等跟踪审查流于形式,未有效开展实地访查工作以评估受试者权益保障措施的落实情况;对医务人员、研究者的伦理培训不足。

2.2 未设立伦理委员会的医疗机构情况

138个未设立伦理委员会的医疗卫生机构中有7家(占5.07%)开展了涉及人的医学研究项目,采用科教管理部门备案的形式替代伦理审查。138家医疗机构中未定级机构(诊所和门诊等)占88.41%,三级医院有3家。其中,有9家(占6.52%)有计划成立伦理审查委员会。

3 讨论与建议

3.1 深圳市多层次伦理审查体系建设

深圳市临床研究及各医疗机构伦理审查起步较晚,目前临床研究伦理审查能力较为薄弱。为了满足深圳市生物医药产业和医疗健康创新发展的现实需求,并能推动深圳伦理审查工作的制度化、规范化,经过前期座谈、提议和讨论,目前已初步形成了由伦理专家委员会、深圳市生物医学伦理审查委员会(以下简称“区域审查委员会”)及其顾问委员会和各机构伦理委员会共同组成,相互配合、立体监管的深圳市多层次伦理管理体系。

专家委员会提供政策咨询和监督检查,顾问委员会提供技术支撑和培训,区域审查委员会与各机构委员会之间更多的是实现“相互协作、优势互补”,而非取代彼此。明确区域审查委员会应发挥以下4个方面的职能:牵头拟定全市生物医学研究伦理审查工作规范、技术标准;承担全市重大、多中心临床研究及技术应用项目的伦理审查工作;为全市医疗卫生机构、生物医学相关院校或科研院所、生物医药企业的伦理委员会建设及伦理审查提供技术指导;组织开展生物医学伦理培训和人才培养。区域审查委员会已开展工作,包括:(1)加强自身能力建设,逐步建立规范、实用的制度和标准操作规程(standard operating procedure,SOP)的同时,进行委员培训。(2)人才培养和学术交流:在深圳开设伦理规范、审查知识、技能培训,陆续为来自数十家医疗机构、企业、科研院所的近千名伦理工作者和研究者提供培训;举办国际伦理研讨会。(3)伦理审查地方标准建设:针对各机构伦理委员会在执行国家卫生健康委员会文件过程中的难点,结合深圳市的实际情况,审查委员会受深圳市卫生健康委员会委托,组建工作小组和领导小组,启动了深圳市伦理审查地方标准建设工作。(4)进一步探讨重大项目伦理审查和多中心临床研究伦理审查的模式,制订切实可行的制度和SOP,为区域审查委员会的审查工作职责及定位探索一条可持续性发展之路。

深圳市各医疗机构伦理委员会多在2004年后成立,这与药监局、卫生部对药物临床试验、辅助生殖技术和人体器官移植技术等要求密切相关,各医院按要求成立了伦理委员会,特别是获批成立临床试验机构的医疗机构均成立了审查药物临床试验项目的伦理委员会。

3.2 深圳市医疗机构的伦理委员会建设

3.2.1 伦理委员会架构

深圳市各机构伦理委员会规模比较适宜,总成员数平均为15人。从本次调研来看,办公人员、办公条件配置不足是制约伦理委员会发展的一个重要因素,大约81.25%的伦理委员会办公室人员无编制,无独立的办公室及专用档案管理设施,无专职伦理秘书,这也反映出伦理委员会还没有得到医疗机构足够的重视。

另外,70.67%的伦理委员会不是独立部门,而是隶属科教等部门管理。伦理委员会主任委员一般由院长或书记担任,虽然有利于伦理委员会获得医院支持开展工作,但也容易产生利益冲突,甚至影响伦理审查的独立性。毕竟来自政府或企业的研究科研经费往往会给机构和研究者带来一定的受益和学术影响力。

大部分医院伦理委员会已经建立了工作章程、工作制度和标准操作规程。但是否能充分、有效进行审查尚无评估机制。

有学者对我国医院伦理委员的功能定位进行了探讨和总结,指出医院伦理委员会的功能是多元化的,大致分为研究伦理、临床伦理和管理伦理3个方面[4]。本调查显示,深圳市各医疗机构对于伦理委员会的性质和职能认识还不够,没有对研究伦理和临床伦理作很好的区分,对“涉及人的研究的伦理审查”和医院临床工作中的各类伦理咨询,如新技术、产前诊断、器官移植等依然比较困惑。

3.2.2 项目的伦理审查

伦理委员会近3年的“涉及人的研究”项目的伦理审查在不断增多,伦理委员会初始审查结论为“同意”的比例在逐年下降,“修正后同意”和“修正后重审”比例在逐年增加。跟踪审查中多数只完成了结题审查。

3.2.3 伦理培训

伦理委员会委员的伦理知识储备及审查水平是保证临床研究伦理审查质量的关键。国际国内涉及人的研究相关法规都对伦理的培训有共性要求。应对委员进行定期、持续、系统化的培训。各伦理委员会应该将提高伦理审查水平作为自身发展的内在需要,采取各种方式接受医学伦理审查的培训。

伦理委员会成员鲜有接受过系统的医学伦理学教育,而自学或偶尔参加短期培训很难解决医学伦理学知识贫乏的现状。现实的问题在于,一方面没有强制性培训要求,相关部门不重视,委员所在科室对其参加伦理培训不予支持;另一方面培训资源严重不足,没有系统的培训教材。

除了伦理委员的培训之外,伦理委员会有责任对研究者进行培训。但调查显示,目前对研究者培训严重不足,一方面是由于伦理委员会本身并没有足够的资源来实施这些培训,另一方面,问题也来自研究者内部,许多研究者,尤其是那些较资深的研究者往往不愿意参加相关的伦理培训。2016年“深圳市临床研究人才培训需求调查”问卷调查结果显示:医护人员最缺少临床研究方法学和伦理学相关培训。即使是课题负责人,参加过伦理学培训的比例也和普通医疗/科研人员无异,不超过半数,“法规和伦理规范”需求培训内容比例最低[2]。

因此,伦理委员会在培训方面的工作亟需加强。上级主管部门应进一步部署、统筹伦理培训相关工作;医疗机构积极组织落实,应提高对伦理委员会的重视和支持,将伦理培训明确列入医院年度工作计划;伦理委员会应加强自身能力的培养,营造全院的医学伦理氛围;研究者、科研管理者应自觉自愿接受伦理学相关培训,提高医学伦理意识,保证高质量的临床研究顺利开展。

3.2.4伦理监管

美国的伦理审查监管体系相对完善,有联邦法律法规,国家政府机构,州法律法规及机构政策和流程进行监管,民间的认证体系和伦理委员会自我监督等多层面保证了伦理委员会的伦理审查质量和受试者权益。

在我国,对伦理工作的监管相对不足。虽然2016年原国家卫生和计划生育委员会颁布的《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》[3]对伦理审查工作的监督管理做出了明文规定,但行政主管部门对医疗机构的伦理审查工作如何实施监管仍处于探索阶段。在医疗机构内部,伦理委员会目前主要挂靠医院医务、科研、纪检等部门,但实际上这些部门对伦理委员会的监管效力十分有限,虽然有些医疗机构强调是为了确保伦理委员会的独立性,但需要注意的是,伦理委员会审查工作的独立性不能造成它在机构内的孤立无缘,它和任何一个部门一样,都需要得到机构的支持和监管,机构应为其工作的顺利开展提供条件,同时对其工作开展的质量进行评估和督导。

因此,行政主管部门应尽快按法规要求制定行之有效的伦理委员会备案登记和监督管理制度,并尽快建立一个自查及现场督导考评等质量控制及监管体系。医疗机构应尽快厘清伦理委员会架构,明确伦理委员会的管理部门,建章立制,建立内部监管机制,促进伦理委员会工作的有序、高效和优质。

3.2.5 伦理的外部认证

目前,虽然国外认证在我国开展的合法性尚存在争议[5],但从行业角度看,参与认证是一个不断发现问题、提升自我的过程[6]。中医药研究伦理审查体系认证(Capability Accreditation Program of Ethics Review System for Chinese Medicine Research,CAP)是由国家中医药管理局委托中医药学会联合会组织开展的“中医药临床研究伦理审查平台评估”,是我国自主品牌的认证体系[7]。截至目前,已有43家机构通过了CAP认证[8]。

目前,深圳尚无通过认证的伦理委员会。在伦理监管体系尚不健全的情况下,行政主管部门不妨鼓励各医疗机构伦理委员会参与行业公认的认证,在过程中完善伦理委员会制度,进一步促进受试者保护和伦理审查能力的发展。同时,也能从外部认证中学习一些经验用于指导构建监管体系。伦理委员会也应仔细研读相关认证标准,在日常工作的开展中尽量向标准看齐,尽可能申报相关认证工作,以提升内部工作能力。

4 结语

在国家鼓励科技创新政策的推动下,在《粤港澳大湾区发展规划纲要》的指引下,深圳作为经济特区必将在创新发展方面继续发挥引领作用。而在生物医药产业,创新发展必须始终将受试者权益放在首位加以考虑,伦理委员会能否独立、有效、高质量运行关系到医药创新能否可持续性、健康发展。

总体上,深圳市医学伦理委员会已具备一定规模和水平,并在不断发展完善。为了保证伦理审查的独立、充分及有效,切实保护受试者权益,并能为高质量临床研究保驾护航,需要行业主管部门、医疗卫生机构、伦理工作者、研究团队以及申报机构的共同重视和努力。行业主管部门需要借鉴国际国内同行经验,探索和推进适合深圳的医学伦理支撑体系及监管机制,推动深圳市伦理审查水平的提升。医疗卫生机构应着力推进机构内伦理审查体系的建设:加强组织领导和制度建设,明确各部门职责(如研究管理部门在受试者保护方面的职责),重视伦理委员会工作并为其提供必要的资源和条件,保障伦理委员会工作的独立性和透明性,为医务人员学习医学伦理知识创造机会,提供支持,确保研究者将受试者的权益、健康和安全作为开展研究的首要关注问题,遵循法规、方案开展研究[9]。