敦煌早期石窟中“牢度跋提”图像研究

方喜涛

一、研究综述

莫高窟十六国晚期(421—442年)至隋代早期(581—589年)①樊锦诗、马世长、刘玉权:《敦煌莫高窟北朝洞窟的分期》,《敦煌研究文集:敦煌石窟考古篇》,兰州:甘肃民族出版社,2000年,第1~28页;《莫高窟隋代石窟的分期》,《敦煌研究文集:敦煌石窟考古篇》,兰州:甘肃民族出版社,2000年,第112~142页。的个别洞窟中,有学者在20世纪80年代即发现位于天宫楼阁转角交汇处的天人头像形象,并作出相关描述。但是截至目前,对该图像尚无专门的研究文章。

在对莫高窟早期洞窟中出现此类头部形象的研究方面,段文杰先生对莫高窟西魏第249窟的窟型结构、塑像以及壁画内容进行论述的文章中,描述洞窟南壁天宫楼阁东起第一身天人头像时说道“天宫伎乐中有一大人头像,高鼻大眼,头顶椎发,耳垂大环”,认为其是传自西域的苏莫遮(假面舞)②段文杰:《略论莫高窟第249窟壁画内容和艺术》,《敦煌研究》1983年总第3期,第1~9页。;孙修身先生曾撰写《莫高窟佛教史迹故事画考释》系列文章,对莫高窟壁画中出现的佛教史迹画内容进行说明,其中在第五篇文章中提到“大头仙人的故事”,是指莫高窟西魏时期第248、249两窟中出现的大头像进行阐释,认为这种形象是来源于印度传说中的“大头仙人”③孙修身:《莫高窟佛教史迹故事画考释(五)》,《敦煌研究》1985年总第5期,第63~70页。;张小刚先生在其著作中,谈到敦煌佛教感通画题材来源时引用相关文献中提到“大头仙人”,只是未明确与洞窟内容对应比较④张小刚:《敦煌佛教感通画研究》,兰州:甘肃教育出版社,2015年,第385页。;万庚育先生认为天宫伎乐是指壁画中天宫圆券门内奏乐歌舞的天人,这种形象的由来及其内容是佛教艺术的产物,对于出现在天宫楼阁中与天宫伎乐相邻的大头像,认为是《佛说观弥勒上生兜率天经》经文中提到的大神“牢度跋提”;据统计,“牢度跋提”形象出现在早期(北凉至北周时期)9个洞窟中,同时认为该形象只出现于敦煌石窟,其他地方均未见到①万庚育:《敦煌早期壁画中的天宫伎乐》,《敦煌研究》1988年第2期,第24~26页。;袁德领先生认为最早出现这种形象的莫高窟第272窟是根据《妙法莲华经》的佛教思想而安排的,窟顶巨大的莲花代表着佛法组成的一个世界;文中也将天人头像定义为“牢度跋提”②袁德领:《试释莫高窟第272窟的内容》,《敦煌研究》2002年第5期,第15~20页。。王惠民先生在其著作《敦煌佛教与石窟营建》中提及北凉第272窟时,提到“牢度跋提”,并在前人基础上增补了隋代早期第304窟中出现的一身头像,共计11身③王惠民:《敦煌佛教与石窟营建》,兰州:甘肃教育出版社,2017年,第193~195页。。值得一提的是,前人研究中存在的两种说法,重合部分仅见于西魏第248、249窟,但后几位先生均未提及“大头仙人”的名称。一些以天宫伎乐为主要研究对象的文章中,同样有认同敦煌石窟中出现“牢度跋提”形象的说法④赵怡:《敦煌壁画中天宫伎乐的造型演变》,中国美术学院硕士论文,2015年,第7~8页。。

除上述专题研究中述及相关内容外,研究领域还有敦煌洞窟图录画册、石窟考古报告中也有对个别形象的简要说明。如《敦煌石窟内容总录》在第248、249窟的总结中也称该图像为“牢度跋提”⑤敦煌研究院编:《敦煌石窟内容总录》,北京:文物出版社,1996年,第98~99页。;在莫高窟303窟图册内,则以“东南角画一大头仙人”⑥敦煌研究院编:《敦煌石窟艺术全集:莫高窟第三零三窟》,南京:江苏美术出版社,1996年,第215页。;描述了出现在第304窟窟顶东披天宫楼阁内的头像;《莫高窟第266—275窟考古报告》中,在对第272窟窟顶东披北角头像进行说明时,提到“作僧形,形体较大,仅头部、肩部及头光即充满圆拱形建筑内的空间”,非常符合其所展现的形象特征,而未涉及到其身份性质⑦樊锦诗、蔡伟堂、黄文昆:《莫高窟第266—275窟考古报告》,北京:文物出版社,2011年,第127~128页。。

二、“牢度跋提”图像调查

通过对早期洞窟的实地调研和观察,基本掌握早期洞窟天宫楼阁中出现“牢度跋提”图像的情况。据调研结果,前人研究中所列举的目标洞窟,与本次调查所发现的情况有部分不同,比如:前人所列举的目标洞窟是272、251、254、257、248、249、288、431、290、304十窟,而在本次调查之后,发现在257、288、431三个洞窟中未发现天人头像,而在前人基础上,在第290窟发现2处天人头像,较之前多。

最终的调查结果表明,“牢度跋提”图像出现在十六国晚期272窟,北魏第251、254窟,西魏第248、249窟,北周第290窟,隋代早期第304窟等7个洞窟中,共9身(248、290窟均发现2处)。

出现天人头像的洞窟分布如图1所示。

三、“牢度跋提”表现形式

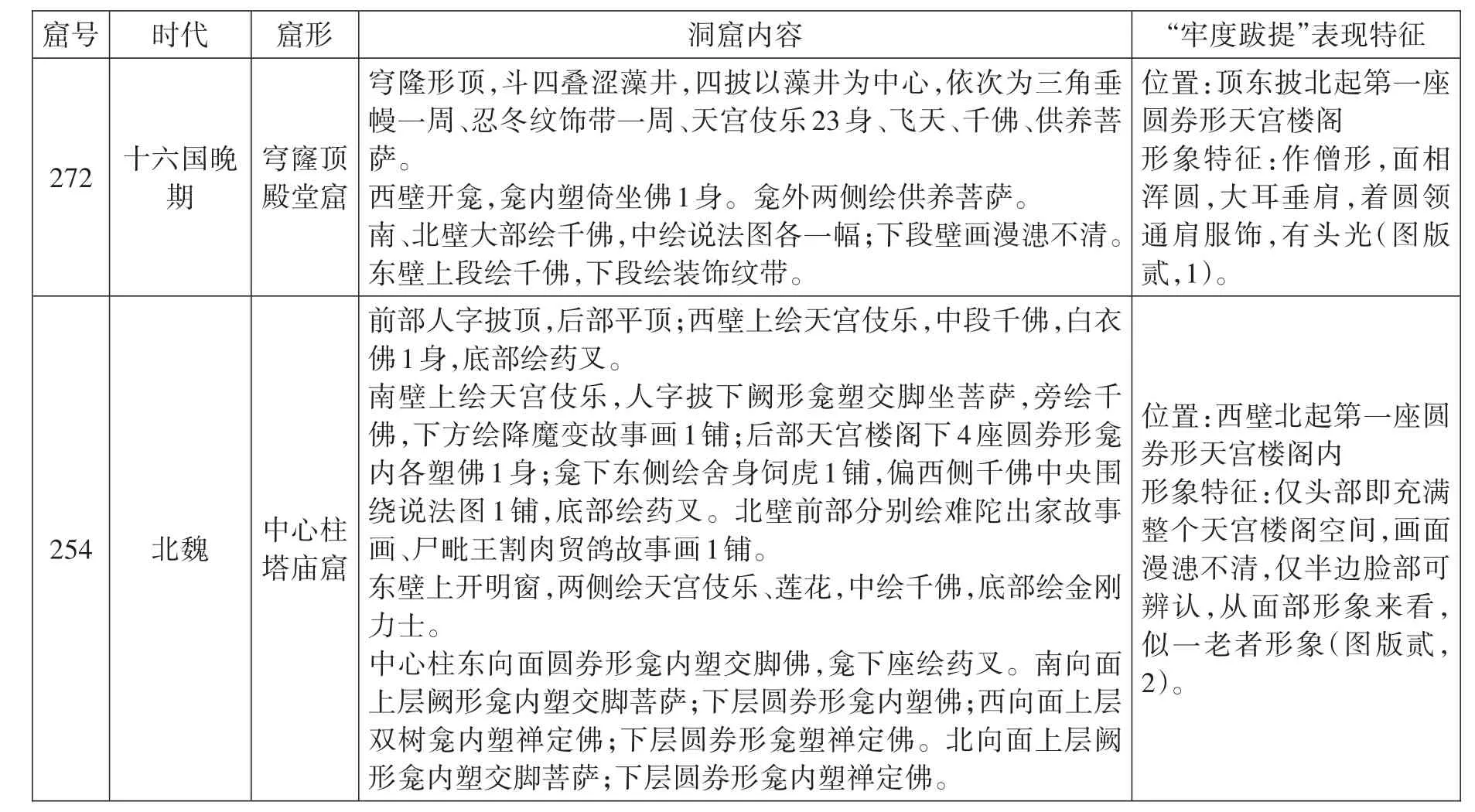

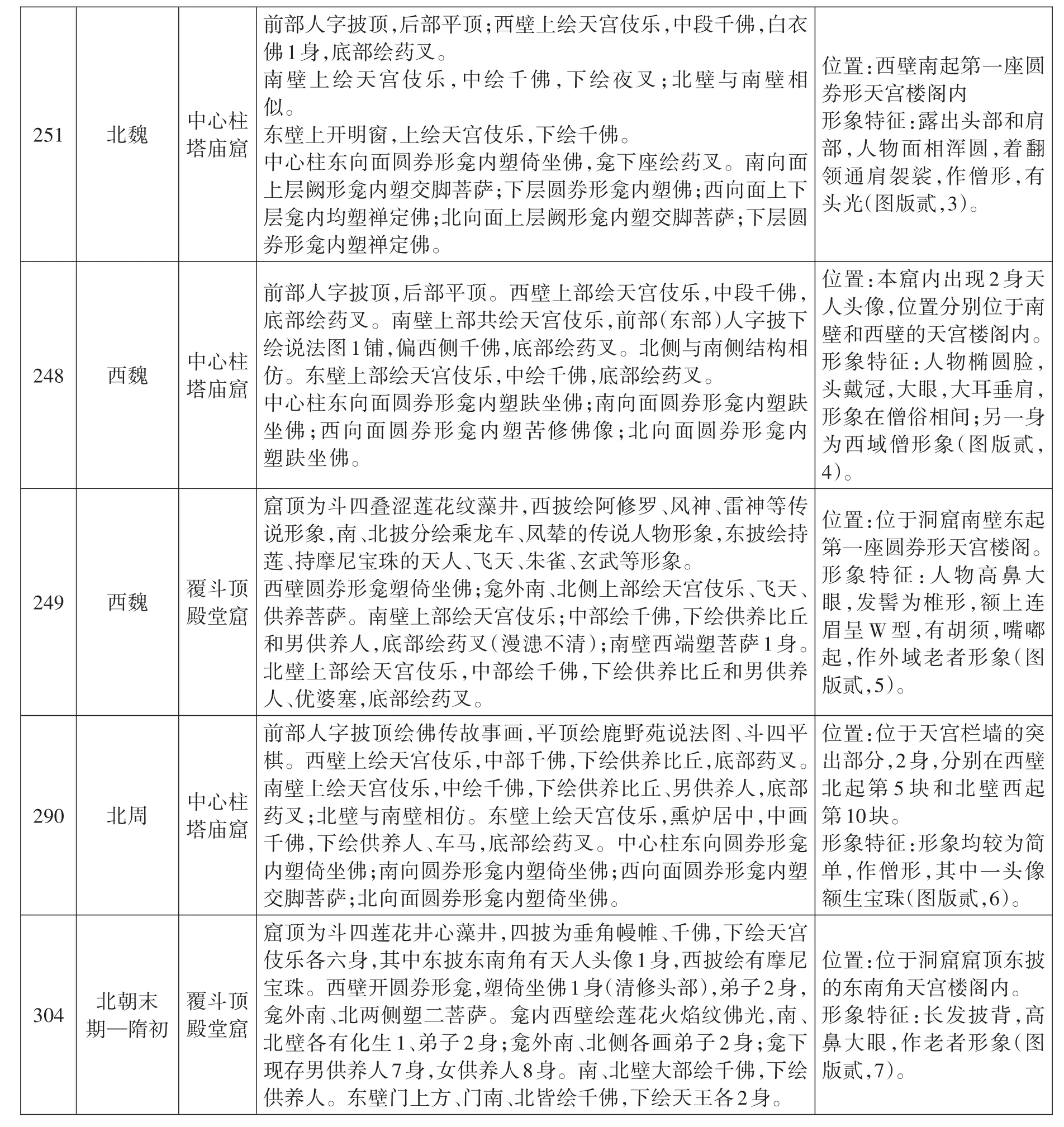

以下对保存情况较好的洞窟内容,以及研究对象做出描述,如表一所示:

表一 “牢度跋提”出现概况

续表

从洞窟考察的情况看,“牢度跋提”在莫高窟的出现主要集中在南窟区中部及中部偏北的二层洞窟中,时代为十六国晚期至隋代早期。这种形象出现的频次并不算高,但是在百余年的洞窟营建过程中处于一种连续存在的状态,或能够说明,在这一时间段内,其作为某种象征对象,在洞窟的营建和内容的创造方面有着一定的意义,是较为流行的。

其次,洞窟中发现的“牢度跋提”表现形式虽不完全一致,具体表现主要有两种:(1)僧人形象。以僧人形象出现的“牢度跋提”主要见于272、248、251、290窟中,共5身;(2)老者形象。主要见于254、249、248、304窟,共4身。经文中“额生宝珠”的特点则主要见于第249、248、290窟中出现的3身。“牢度跋提”在洞窟中的位置,均统一地出现在洞窟较高位置的天宫楼阁内(第290窟出现在天宫栏墙中),与天宫伎乐并席而列,显然又具有共同性和相似性。

笔者认为,“牢度跋提”的出现并非偶然,而且出现的位置具有较强的一致性,从以上诸多共性出发,确定代表着同一种形象或身份;而且这种形象只有莫高窟中有所保留,在其他石窟或佛教遗迹中均未发现,是敦煌石窟中的孤例。

四、“牢度跋提”相关问题的讨论

(一)文献记载中的“牢度跋提”

如前文所述,“牢度跋提”在文献中出现的频次并不算高,而且,就佛教遗存中较有代表性的天宫伎乐形象而言,虽然在古代印度、巴米扬、新疆、山西等地均有发现,但此类在天宫楼阁内只露出头部的天人形象,仅仅可以在敦煌莫高窟壁画中发现数身。本文从佛经、历史文献中遍查记录,得到以下资料和认识:

据可查资料,“牢度跋提”形象最初确由经文中记载而出现,根据内容不同,大致有两类记载。其中一类内容最早见于由后秦(384—417年)龟兹国三藏鸠摩罗什译《佛说千佛因缘经》①(后秦)鸠摩罗什译:《佛说千佛因缘经》,《大正藏》第14册,No.0426,第67~68页。中:

时,雪山中有婆罗门,名牢度跋提,白夜叉言:“唯愿大师,为我说法,我今不惜心之与血。”即脱单衣,敷为高座,即请夜叉令就此座。时,大夜叉即说偈言:“欲求无为道,不惜身心分,割截受众苦,能忍犹如地。亦不见受者,求法心不悔,一切无悋惜,犹如救头然,普济众饥渴,乃应菩萨行。”时,牢度跋提闻此偈已,身心欢喜,即持利剑刺胸出心。是时,地神从地踊出,白牢度跋提:“唯愿大仙,愍怜我等及山树神,莫为一鬼舍于身命。”时,牢度跋提告诸神言:“此身如幻炎,随现即变灭,犹如呼声响,呼已更不应。四大五阴力,其势不久停,于千万亿岁,未曾为法死。我今为法故,以心血布施,慎勿固遮我,障我无上慧。以此布施报,誓愿成佛道,若后成佛时,要先度汝等。”说此偈已,卧夜叉前,以剑刺颈,施夜叉血,即复破胸,出心与之。是时,天地大动,日无精光,无云而雷,有五夜叉从四方来,争取分裂,竞共食之。食已大叫,跃立空中,告千圣王:“谁能行施如牢度跋提?如此行施,乃可成佛。”

通过阅读经文,不难看出记载中牢度跋提的身份和特征。牢度跋提身份应与古代印度婆罗门有关联,根据地神称其“大仙”,可知牢度跋提身份应较为显赫;记载中,牢度跋提虔诚不惜性命也愿闻偈颂,且不忌讳对方身份,可见其修行意志之坚定。而文中所表现的“持利剑刺胸出心”、“以心血布施”、“以剑刺颈”、“争取分裂,竞共食之”等描述,与佛教所倡导的“六度”颇为吻合。而就整段文字而言,亦与佛教本生、因缘故事相似,如现存于莫高窟西魏285窟、隋代302窟和晚唐归义军时期第9窟中的“婆罗门闻偈舍身”本生故事,可做参照。

这一类内容除见于《佛说千佛因缘经》以外,还见于《法苑珠林》卷第八②(唐)釋道世:《法苑珠林》卷第八,《大正藏》第53册,No.2122,第336~337页。、《醒世录》卷二③《醒世录》卷第二,《嘉兴藏》第23册,No.B122,第94页。等记载中,内容方面基本一致,唯部分文字有所删减,大致叙事内容不曾改变。

另一类内容则见于南朝刘宋时期(420—479年)居士沮渠京声所译《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》①(南朝·宋)沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,《大正藏》第14册,No.0452,第419页。:

尔时此宫有一大神,名牢度跋提,即从座起遍礼十方佛,发弘誓愿:“若我福德应为弥勒菩萨造善法堂,令我额上自然出珠。”既发愿已,额上自然出五百亿宝珠,颇梨一切众色,无不具足,如紫绀摩尼,表里暎彻。此摩尼光回旋空中,化为四十九重微妙宝宫,一一栏楯万亿梵摩尼宝所共合成。诸栏楯间自然化生九亿天子五百亿天女,一一天子手中化生无量亿万七宝莲华,一一莲华上有无量亿光,其光明中具诸乐器,如是天乐不鼓自鸣,此声出时,诸女自然执众乐器,竞起歌舞;所咏歌音演说十善、四弘誓愿,诸天闻者皆发无上道心。

大神牢度跋提,发弘愿为弥勒菩萨修善法堂,额生宝珠,是时伎乐(天女)、摩尼宝珠、七宝莲花、乐器……漫天纷呈。经文用寥寥数语便描绘出非常具有画面感的宏大观感。这是对牢度跋提身份和意义描述最贴近的一段文字。记载所言,牢度跋提实为天宫大神,发宏愿为弥勒菩萨修兜率天宫善法堂而额生宝珠,由此引出各类盛大异象。兜率天宫中的善法堂也多见于其他佛经文献,如《长阿含经》有云:“于此堂上思惟妙法,受清净乐,故名善法堂。”②(晋)佛陀耶舍、竺佛念译:《佛说长阿含经》卷第二十,《大正藏》第01册,No.0001,第132页。兜率天之善法堂或为弥勒菩萨说法的处所。由以上描述,根据牢度跋提在洞窟中出现的情况,其出现或许与弥勒信仰有不可分割的关系。类似记载还见于《得遇龙华修证忏仪》卷第三③(明)如惺撰:《得遇龙华修证忏仪》卷第三,《新续藏》第74册,No.1488,第609页。、《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经述赞》④《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经述赞》,《新续藏》第21册,No.0388,第814页。、《弥勒上生经瑞应钞》⑤(宋)僧守千集:《弥勒上生经瑞应钞》,《新续藏》第21册,No.0394,第941页。、《楞严经合论》卷第八⑥(宋)德宏造论、正受会和:《楞严经合论》卷第八,《新续藏》第12册,No.0272,第77页。等经文中。

(二)“牢度跋提”性质的考证

通过前文的概述和总结,基本对“牢度跋提”的来源、特征有所了解。下文将以洞窟中出现该种图像的具体形象为出发点,结合洞窟内容、壁画题材、画面布局等方面,对其性质进行考证,并对其出现在洞窟中所代表的意义进行研究。

1.文献、经文佐证

文献、经文中的记录基本可以说明和勾勒出二者大致的形象特征。“牢度跋提”系婆罗门,在古印度社会中是主要掌握神权,占卜祸福,垄断文化和报道农时季节的种姓,社会地位最高;他又是天宫大神,为弥勒菩萨敬造兜率天宫善法堂,神力巨大;而学者提到的“大头仙人”,原本身份不详,因误入阿修罗窟中而食其所予之仙桃,遂身体变大卡于洞中不得还。从身份特征方面而言,“牢度跋提”形象始终与佛教文化紧密结合,无论是在类似于本生故事的“雪山舍身闻偈”,还是居天宫为弥勒菩萨造善法堂,均代表了“牢度跋提”与佛教文化的关系;“大头仙人”则更类似于根据存世遗迹而附会的传说故事,且出现在文献中也是为了说明唐朝时期的一些中西文化汇通和政治外交情形。

从二者事迹东传入中国的时间来看,“牢度跋提”最早见于后秦(384—417年)鸠摩罗什所译的《佛说千佛因缘经》①(后秦)鸠摩罗什译:《佛说千佛因缘经》,《大正藏》第14册,No.0426,第67~68页。,其后南朝刘宋(420—479年)居士沮渠京声所译《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》②(南朝·宋)沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,《大正藏》第14册,No.0452,第419页。(以下简称“弥勒上生经”)中出现了现在学界比较认可的一种形象。而后者初有记载则是在《法苑珠林》③(唐)釋道世:《法苑珠林》卷第五,《大正藏》第53册,No.2122,第310页。、《六道集》④(清)释弘赞:《六道集》卷二,《新续藏》第88册,No.1645,第134页。等文献中,据史料可查,上述文献皆撰成于唐代之后,可见二者东传时间,前者远早于后者。

2.洞窟内容布局佐证

“牢度跋提”在洞窟中出现虽不多见,而且形象表现也各不相同,但仍体现出了较强的一致性和规律性。首先是其出现的洞窟主体内容环境,如272窟主尊为倚坐弥勒佛像⑤樊锦诗、蔡伟堂、黄文昆:《莫高窟第266—275窟考古报告》,北京:文物出版社,2011年,第140~141页。,洞窟整体可能是表现弥勒信仰的内容⑥王惠民:《敦煌佛教与石窟营建》,兰州:甘肃教育出版社,2017年,第194页。;第254窟中心柱东向面龛内主尊为交脚弥勒说法像,中心柱其他面上层阙形龛、南北壁阙形龛内亦塑交脚弥勒;第249窟主尊为倚坐佛像,南北壁中央分绘佛说法图等。其次是其出现的位置,都位于洞窟主室四壁(或三壁)上部的天宫楼阁中(后期仅存天宫栏墙),和天宫伎乐并席而列。还有,洞窟中除了天人头像、天宫楼阁等外,还出现不同数量的莲花、摩尼宝珠等图案,与佛经中的描述较为对应。

3.小结

综上所述,这种敦煌石窟中独有的图像即为佛经中所出现的“牢度跋提”。牢度跋提为佛教信仰的组成部分,尤其是弥勒信仰中重要的组成部分,其出现即如佛经所言,“此摩尼光回旋空中,化为四十九重微妙宝宫,一一栏楯万亿梵摩尼宝所共合成。诸栏楯间自然化生九亿天子五百亿天女,一一天子手中化生无量亿万七宝莲华,一一莲华上有无量亿光,其光明中具诸乐器,如是天乐不鼓自鸣,此声出时,诸女自然执众乐器,竞起歌舞”⑦(南朝·宋)沮渠京声译:《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,《大正藏》第14册,No.0452,第419页。,而在洞窟中,天宫楼阁、伎乐、莲花、摩尼珠出现在其周边,构成了经文中所描述的现实画面,也表现了古代工匠在营建洞窟时对兜率天宫的向往。

(三)牢度跋提在洞窟中代表的意义

1.天宫伎乐的来源

学术界在探讨天宫伎乐来源问题时,多会引用《弥勒上生经》中描写牢度跋提发愿造善法堂的段落:诸栏楯间自然化生九亿天子五百亿天女,一一天子手中化生无量亿万七宝莲华,一一莲华上有无量亿光,其光明中具诸乐器,如是天乐不鼓自鸣,此声出时,诸女自然执众乐器,竞起歌舞。并认为此处天女即天宫伎乐,而根据“执众乐器,竞起歌舞”的形象特征来看,与洞窟中的天宫伎乐较为吻合。沮渠京声译《佛说观弥勒上生兜率天经》中所描绘的“四十九重微妙宝宫,一一栏楯万亿梵摩尼宝所共合成,诸栏楯自然化生九亿天子、五百亿天女。一一天子手中化生无量亿万七宝莲花,一一莲花上有无量亿光,其光明中具诸乐器,如是天乐,不鼓自鸣,此声出时,诸女自然执众乐器,竞起歌舞,所咏歌音演说十善、四弘誓愿,诸天闻者,皆发无上道心”非常贴近。唐地婆诃罗译《方广大庄严经》卷一也描绘到“诸天彩女百千拘胝那由他,奏天伎乐”。万庚育先生认为天宫伎乐就是依据《佛说观弥勒上生兜率天经》的部分内容创作的,“牢度跋提”亦是主要出现在上述经文中,与天宫伎乐的出现有着密切的联系①万庚育:《敦煌早期壁画中的天宫伎乐》,《敦煌研究》1988年第2期,第24~26页。。

2.佛教护法神

洞窟主体内容中除了佛、菩萨、弟子以外,最重要的莫过于各种护法神、神异图像。牢度跋提舍身闻偈故事,似在说明其是佛教文化传播中的象征之一;后来则多以天宫大神称呼为主。从这一层含义来看,牢度跋提作为“冥潜难测名神,神中最胜曰大也”的大神,可能代表“以治恶主”的守护神形象,被绘于洞窟高层天宫楼阁内,也是起到守护、监督的作用。

敦煌石窟中,作为守护神形象出现的题材在各个时代中都有一定的表现。比如早期石窟中的金刚药叉、天福之面②马兆民:《敦煌莫高窟第285窟“天福之面”考》,《敦煌研究》2017年第1期,第102~110页。和中国传统神话中的风、雨、雷、电诸神等,唐代之后流行的毗沙门天王信仰更使得护佑众生的天王形象深入人心,在洞窟中多有表现。以敦煌石窟中具有代表性的天王形象来说,天王既可卫护众生,祐人济难;又可护国护城、助军退敌;更可悉应诸愿、除却罪孽;诵其真言还可除病、消灾,神威广大,出现在佛教石窟中,则体现了古代人民“惟愿威灵转盛,福力逾增;护国安人,扫清妖孽。亦使风雨应节,稼穑丰盈;边庭无征战之劳,中内有升平之庆……般若威力,极(拯)难除灾”的美好祈愿③党燕妮:《毗沙门天王信仰在敦煌的流传》,《敦煌研究》2005年第3期,第99~104页。。

据前文论述,“牢度跋提”形象在洞窟中的出现位置基本在石窟四壁近顶部的交角处,这与五代、宋时期洞窟,如莫高窟第98、100、55窟等窟顶四角出现四大天王形象的现象可能有相似的涵义。四大天王位于四角,象征护佑四方,护国安民,同时也是以般若威力守护佛法的功用。“牢度跋提”作为为弥勒菩萨修造兜率天宫善法堂的大神,亦有“以治恶主,护佑佛法”的职能。“牢度跋提”可能是敦煌石窟中较早的佛教守护神形象之一,也是石窟护法神形象序列演变的重要组成部分。

3.早期弥勒信仰的体现

《弥勒上生经》中描述了弥勒菩萨所居兜率天宫的种种庄严,大神牢度跋提以德福力为弥勒菩萨造作的善法堂,此堂有四十九重微妙宝宫。从早期洞窟中出现牢度跋提形象来看,笔者认为其或可代表最早的弥勒信仰在洞窟中的体现,原因有二:其一是唯有与弥勒信仰有关的经文中出现了牢度跋提形象;其二则是因为牢度跋提出现的洞窟都出现能够体现早期弥勒信仰的塑像或壁画题材,牢度跋提与弥勒信仰的联系已不言而喻。通过对早期洞窟的普查,对除了“牢度跋提”之外的其他与弥勒信仰相关的题材进行统计(详见文后附录)。

(1)从类型学角度分析

笔者首先尝试从类型学角度,对早期洞窟中出现的明显共同特征进行阐述,从数据方面说明早期弥勒信仰的兴盛及表现特征。

莫高窟早期36个洞窟中,学界认为其中出现与弥勒信仰相关的形象、画面的洞窟有30个,占总数的百分之八十以上;通过洞窟内情况的观察,其余6个洞窟可能因后代重修、损毁严重等情况而失去相关特征,从这个层面上讲,早期洞窟中反映弥勒信仰的方式是具有共性的。在30个目标洞窟中,我们可以看到,佛像(或菩萨像)始终是占据主导位置的因素,除北魏263窟西夏时期重修而未发现原始佛像外,其余29个洞窟中都以倚坐或交脚坐佛像(菩萨)为主尊,现将这些洞窟以分类的方式统计如下:

A组:“佛像+菩萨像+‘牢度跋提’”组合,共3个洞窟,为251、254、290窟;

B组:“佛像+‘牢度跋提’”组合,共2个洞窟,为272、249窟;

C组:“佛像+菩萨像”组合,共8个洞窟,分别为257、259、260、431、435、437、430、442窟;

D组:“佛像”组合,共14个洞窟,为268、285、288、294、296、297、299、301、291、250、432、438、439、440窟;

E组:“菩萨(包括交脚菩萨、思维菩萨)像”组合,仅1个洞窟,为275窟;

F组:“‘牢度跋提’”组合,仅1个洞窟,为248窟。

需要说明的是,对于附录表中所提到的其他题材,如天宫伎乐、千佛等,在早期洞窟中比较普遍,基本在以上分组中都有包括,因此未专门提出。以上分组主要以佛像、菩萨像以及“牢度跋提”形象为主要分组依据。从洞窟的内容分布来看,以上各组在表现形式方面而言,组合形式越丰富,体现的弥勒信仰依据越充分,如A组和B组的洞窟内,既可以看到弥勒上生兜率天宫修行,“牢度跋提”为其建造善法堂,诸天子天女竞相起舞,歌舞奏乐的美好场面,又能感受到弥勒成佛下生阎浮提庄严说法的场景;C组则以佛像和菩萨像表现弥勒修行说法,其他表现以象征性的天宫等形象来表达;D组至F组的表现形式则更趋简略。从发展演变来看,分组之中应存在着由简向繁,趋于全面表现的特征,当然,早期营建洞窟还应考虑到诸多社会、经济因素,不能一概而论。

(2)从洞窟内容的组合分析

弥勒信仰包含上生、下生两方面的思想。上生指信者死后能往生弥勒菩萨的居所兜率陀天,下生指信者随未来佛弥勒下生于转轮王的理想国土,龙华树下闻法而得度。敦煌石窟中流行的弥勒经有《弥勒上生经》和《下生经》(全称《佛说弥勒下生成佛经》),据学者研究,弥勒经变(《弥勒上生经》)在敦煌石窟中最早出现在隋代洞窟中,如第423窟:一座大殿,两边各有一座三层的侧殿,大殿内弥勒菩萨交脚而坐,四菩萨侍立两旁,侧殿内天王守卫、天女歌舞。殿外两边,上有飞天散花,下有众多供养菩萨双手捧物,毕恭毕敬站立听法。主画而外,一边画弥勒接受供养,一边画弥勒为信仰者摩顶授记①施萍婷:《敦煌经变画》,《敦煌研究》2011年第5期,第1~13页。。经变画主要表达了弥勒命终后上生兜率天宫,宫殿层叠,天女竞舞奏乐的极乐场景。而根据本文对早期洞窟中牢度跋提和天宫伎乐在洞窟中出现的现象进行考察和分析,笔者认为第272窟,以及北魏第254窟,西魏249窟等洞窟在壁画与塑像的综合表现方式下,亦能体现出洞窟中的弥勒信仰氛围。以B组第272窟为例,洞窟内主尊弥勒,弟子、菩萨侍立两旁,外围众供养菩萨则坐于莲花之上;牢度跋提与天宫伎乐分布在天宫楼阁,伎乐或起舞,或执乐器演奏;南、北壁千佛遍布,中央各有佛说法图一铺,与西壁主尊佛说法相互呼应。这与隋代洞窟弥勒上生经变表达的内容意境极为相似,或可说是敦煌石窟中弥勒经变正式出现前的表达方式。

C组第430窟属于组合形式较为丰富的洞窟,东壁门上绘一铺说法图,主尊为交脚菩萨,有四身胁侍菩萨,按照前文所述,应为弥勒菩萨说法图像。窟内西壁龛内主尊为倚坐弥勒,有可能是与东壁所绘交脚菩萨说法图一起表现弥勒上生(东壁)和下生信仰(西壁),这与宋代第55窟中心佛坛以及西披所表现的上生、下生思想非常相似。北周时期洞窟出现这种塑像、壁画组合,说明在隋代以前,即已开始表现弥勒信仰的完整形式。同时期较晚的第290、442窟,中心柱西向面为交脚弥勒菩萨,其余三面为倚坐弥勒像,有可能表现的弥勒上生兜率天宫的上生信仰和弥勒成佛后下生阎浮提进行“龙华三会”救度众生的下生信仰。

所以“牢度跋提”的出现只限于早期,笔者认为是与弥勒信仰的表现形式有关。根据相关研究,敦煌石窟中的弥勒经变最早出现于隋代洞窟中,皆为弥勒上生经变,且为单幅表现形式;而自唐代开始,弥勒经变除少数为单幅表现外,多为上生、下生经变结合共同绘制在一起展现①李永宁、蔡伟堂:《敦煌壁画中的弥勒经变》,《敦煌石窟经变篇》,兰州:甘肃民族出版社,2000年,第293~319页。。但是,弥勒信仰的发展自东晋十六国时期即有发展②贺世哲:《敦煌图像研究:十六国北朝卷》,兰州:甘肃教育出版社,2006年,第25~29页。,牢度跋提出现在敦煌石窟早期洞窟中,可能代表了最早的弥勒信仰,是根据经文最直接体现弥勒信仰的象征之一。而后期的上生、下生图像已经具体化、全面化,则不需要牢度跋提这样的单独形象来表现了。

五、结语

综上所述,敦煌石窟中的“牢度跋提”形象是早期特殊题材之一,尽管这种形象仅出现在早期石窟中,对其研究也只属于个案研究,但对于弥勒信仰在敦煌石窟中最初表现内涵以及石窟护法神的演变研究方面仍然意义很大。

通过分析和研究,“牢度跋提”在弥勒上生故事中是非常重要的形象,出现在石窟壁画中主要表现了弥勒上生信仰中菩萨于兜率天宫中修行的画面。以“牢度跋提”形象为主要依据,全面统计洞窟中表现弥勒信仰的佛、菩萨造像,天宫伎乐、摩尼宝珠、莲花等图像,根据组合形式分为六组,分别从类型学角度和洞窟内容组合方式,对早期弥勒信仰在北朝石窟中的表现形式、内容进行阐述和论证,认为通过绘、塑结合来表现弥勒信仰的方式早在隋代以前即已出现,并且经过了由简而繁,愈加丰富和全面的发展演变过程。

随着隋唐以降经变画的发展和流行,表现弥勒上生、下生信仰的图像已经具体化、全面化,则不需要“牢度跋提”这样的独特象征性来表现;同时随着佛教护法神的演变,“牢度跋提”形象也就不见于后代了。

后记:文章获得“2019年佛教与东亚文化寒期研修班”(台北法鼓文理学院)优秀论文奖。在资料收集、论文撰写及后期编审、修改方面,始终得到敦煌研究院考古研究所王惠民研究员的帮助,特在此感谢王惠民先生的宝贵建议!