明清青花灵芝纹与景德镇渣胎碗装饰艺术的比较研究

陈雅楠

(景德镇陶瓷大学,景德镇市,333000)

0 引言

渣胎碗是景德镇民间常见的一种粗瓷用具,因其碗上率真、洒脱的青花“刀字纹”装饰,使渣胎碗在1982 年的中国进出口商品交易会上大放光彩。此后,景德镇古窑民俗博览区(原古窑瓷厂)对渣胎碗制瓷工艺进行严格把关,现命名“老茶花碗”,成为景德镇青花瓷中一种独特的文化符号。

近几年有不少学者对渣胎碗进行研究,研究方向主要集中于其艺术风格、审美特征和对现代青花艺术的影响,很少有对其工艺技法和装饰艺术起源等问题进行系统探究。有学者认为渣胎碗的最大贡献在于其图像的抽象化,忽略其具象纹饰的起源无伤大雅。但渣胎碗的迷人之处就在其形成了独特的装饰符号——“刀字纹”及分格装饰的形式,这是一种装饰艺术在历史中延伸、蜕变和发展的结果。笔者在收集资料中发现,这种独特的装饰艺术似乎与明清时期一种以分层开光形式的青花灵芝纹装饰艺术有着紧密的联系,因此在本文中笔者将两者进行对比分析,追溯渣胎碗装饰艺术的起源。

1 灵芝纹的由来及在青花瓷中的装饰

1.1 灵芝纹的由来及其象征意义

灵芝是一种稀少的名贵药材,呈菌状,盖面上的纹理如云纹。中国古代的一些宗教如道教认为灵芝汲日月之灵气、天地之精华是祥瑞之物,具有延年益寿、吉祥美好等寓意,因此灵芝也被称为仙草,不少古籍对它的记载都充满了神秘色彩,因而,灵芝的图样被广泛用于中国古代工艺品或建筑装饰等领域。

1.2 灵芝纹在明清青花瓷中的装饰特征

图1青花折枝灵芝纹托盘 (明 永乐)

图2 青花折枝花卉纹蝶耳杯(明 宣德)

图3 青花折枝灵芝纹残片(清 康熙)

图4 青花开光山水人物图盘(民国)

图5 青花灵芝纹盘(清 雍正)

灵芝纹是以“仙草”为题材的一种吉祥纹样,明清时期逐渐被工匠应用在陶瓷装饰上。从构图形式和工艺技法对明清时期灵芝装饰特征进行分析发现:洪武时期灵芝纹常与太湖石、竹子相结合,勾边填色,环边留白,绘制清晰细致。永乐时期灵芝纹多以缠枝纹的形式出现,装饰于器物的内、外口沿或足底,装饰于外壁的较少。此时灵芝纹的形式存有洪武风格,勾线填色,环边留白,绘制清晰细致。宣德时期,灵芝纹常以三种形式出现。第一种为螭龙口衔灵芝,灵芝形似如意,勾边填色。第二种为折枝灵芝纹,装饰在器腹部,勾边填色,造型圆润,环边留白。第三种为缠枝灵芝纹,常作为画面的辅助装饰,有的勾边填色,有的一笔绘制。成化时期的灵芝纹常以斗彩的形式出现,以繁密的细线绘制,内填浅色青花或其他颜色的彩料。正德时期的灵芝纹,布局严谨,粗边勾线,留白清晰,绘制细致。明末期出现分层多组开光为构图形式,以灵芝纹和茶花纹为主纹饰,相间装饰于开光内的装饰艺术,与现代渣胎碗的装饰形式十分相似。目前出土的清代器物中,装饰有灵芝纹的主要生产于康熙、雍正、及晚清时期。康煕灵芝呈菱形,边缘和最中心部位留白,有的在灵芝上勾画螺旋纹;雍正灵芝有的似如意,有的呈蘑菇状;青花折枝装饰形式在雍正民窑较为流行,以多层分组开光形式,内绘灵芝纹与茶花纹,装饰在碗盘面上。相比于明代“分格开光”的灵芝纹,雍正时期的青花折枝灵芝纹装饰无论在构图形式和题材纹饰上都更接近景德镇现代的渣胎碗。

2 明清开光形式的青花灵芝纹装饰艺术与景德镇渣胎碗装饰艺术

2.1 明代分层开光形式的青花灵芝纹装饰艺术

图1 为明永乐时期的青花折枝灵芝纹托盘,以勾边填色的技法绘制折枝灵芝纹,环边留白;灵芝与花叶形态都较为饱满;枝蔓以“S”型穿插灵芝纹,下枝蔓以“Y”字型入,上枝蔓以“Y”字型出。该托盘有8 组花形开光,其分割曲线与折枝灵芝纹为同方向“S”型形式,折沿处绘花形边饰,盘外对应画青花花瓣纹。整个器型如绽放的花朵,面的层层交叠与线的重复旋转使装饰面充满着节奏和韵律感。

图2 为明宣德时期的青花折枝花卉纹蝶耳杯,虽然其装饰纹样并不是灵芝纹,但该耳杯整体构图形式与渣胎碗装饰极其相似,且花朵种类似渣胎碗中的茶花。刘新园先生在《景德镇民御器厂故址出土永乐、宣德之研究》这篇文章中认为景德镇渣胎碗花纹的起源于宣德官窑的分格小朵花,因此该耳杯也具有重要的研究价值。该耳杯为花口,内外壁均装饰2 层8 瓣花形,并用青花勾勒。开光内绘有折枝花纹,采用一笔点画的技法。该折枝花卉纹的构成形式与图1 的灵芝纹相似,但枝蔓由上下两出变为上下左右四出。杯心绘有六出朵花,似IV 式变体秋葵纹。

2.2 清代分层开光形式的青花灵芝纹装饰艺术

图3 为清康熙时期的青花灵芝纹残片,从现有的画面来看,该器型内心饰折枝灵芝纹,内心周围有10组梯形开光,相间装饰折枝灵芝纹和另一纹饰。该残片上的灵芝纹呈菱形,边缘和最中心部位留白,灵芝上有竹叶纹,叶片较小。碗心内折枝灵芝纹的枝蔓较细,线条柔和;周边的折枝灵芝纹枝蔓较粗,线条笔直,似穿插着残片之外的灵芝纹。通过对比发现,图3 与民国青花开光山水人物图盘(图4)在开光形式和灵芝纹装饰上都十分相似,由此推测两件器物运用了同一类型的装饰面。那么这件康熙残片的另一纹饰应该是山水人物图,从残片上看,画面出现的点、线、面应是河水的装饰线与人物的块面。

图6 青花灵芝纹盘(清 道光)

图7青花灵芝纹盘(清 道光)

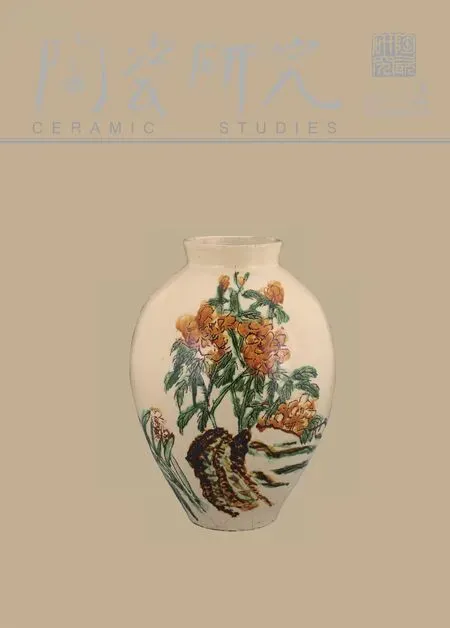

图8 粗瓷渣胎碗

图9 古窑“老茶花”碗

图10 分层开光形式中的灵芝纹

图11 分层开光中的茶花纹

图5 为清雍正时期的青花灵芝纹盘,内壁3 层多组开光,由多到少分别为12 组、10 组和6 组,开光内间绘灵芝、茶花纹饰。灵芝纹勾线填色,形似如意,其枝蔓单线描绘;茶花纹也由单线描绘,且不填色。盘正中为轮花状,以旋转线纹装。盘外壁装饰两层纹饰,分别为12 组和8 组开光。

图6、图7 为两件清道光时期的青花灵芝纹盘。图6 的青花灵芝纹盘在分层开光上与图6 一致,但其中的灵芝纹和茶花纹却发生了一定的变化。图6 中的灵芝纹采用勾线平涂的技法绘制,由于色料浓重,很难体现灵芝内的层次,因此形式不如朝圆润,比较扁平。茶花纹单线描绘,花朵、叶片填色。盘正中为轮花状,以螺旋纹装饰。

图7 中的青花灵芝纹盘内壁为2 层多组开光,分别为8 组和6 组。灵芝纹不再勾线,平涂绘制,造型似长方形。茶花纹的花瓣叶片不再清晰,简略由点、线代替。盘内心绘制茶花纹。

2.3 景德镇渣胎碗装饰艺术

图8 为民国时期,景德镇工匠以最差的瓷土原料做坯,放在窑炉最次位置烧成的渣胎碗,是城乡人民广泛使用的一种民间日用瓷。图8 粗瓷渣胎碗采取2层8 组的开光形式,采用一笔点画的技法绘制灵芝纹和茶花纹。灵芝的造型以由波浪线型色块代替,以连笔画圈的形式绘制枝蔓,形似字母“Q”。茶花的造型也简化成为老手工艺人口诀“四大、八小、一笔水”中的“四大”。

图9 为现在景德镇古窑民俗博览区(前身为景德镇古窑瓷厂)“圆器画坯”代表性传承人汪申芳绘制的“老茶花”碗。图9 中的老茶花碗仍为2 层8 组的开光形式,采用一笔点画的形式绘制灵芝纹和茶花纹。灵芝的造型因笔法的不同呈现波浪型和平滑型,枝蔓形似字母“W”。波浪型的灵芝纹和枝蔓之间有明显的接笔笔触,而平滑型的灵芝纹与枝蔓浑然一体,圆润流畅,十分像汉字“刀”,这也是人们称渣胎碗上的装饰为“刀字纹”的原因。茶花花叶的造型因藏入顺送的笔法,呈现阴阳顿挫的形式,显得生动活泼。

3 分层开光形式的青花灵芝纹装饰艺术的演变及成因分析

3.1 分层开光形式中的灵芝纹的演变

图10 分别为永乐(a)、康熙(b)、雍正(c)、道光(b)时期分层开光形式以及渣胎碗(e)、古窑老茶花碗(f、g)中的灵芝纹。通过对比分析可发现,无论是灵芝的造型还是穿插着的枝蔓,风格都逐渐由写实转向写意,绘画技法由原先的勾线填色转向一笔点画。枝蔓由中间穿插灵芝的形式逐渐演变成只从灵芝右下出的形式。由图e 可看出,渣胎碗上的灵芝纹已不再具有灵芝的影子,仅能从图像中波浪式的起伏看出其与前朝灵芝纹之间的联系。而古窑的老茶花碗更是具有波浪型和平滑型两种形式的“灵芝纹”,平滑型的灵芝纹与枝蔓浑然一体,圆润流畅,似草书“刀”字。

3.2 分层开光形式中的茶花纹演变

图11 分别为宣德(h)、雍正(i)、道光(j)时期分层开光形式以及渣胎碗(k)、古窑老茶花碗(l、m)中的茶花纹。图11 中的h 为宣德时期的青花折枝花卉纹蝶耳杯上的折枝花纹饰,通过与清代的茶花纹(图11 i)对比,发现两者的构图形式十分相似。花朵的造型均由五片花瓣围绕花心组成,且枝蔓和叶片的分叉走向也十分一致。两者的不同之处在于宣德时期的茶花纹由线、面组成,质感浓厚感;而雍正时期的茶花纹由点、线组成,构图疏朗畅快。道光时期的茶花纹整体上与雍正时期相似,线条上更简洁、曲折。近代渣胎碗和老茶花碗上的茶花纹具有减笔写意的风格,造型也简化成为老手工艺人口诀中的“四大”。

3.3 分层开光形式中的开光结构演变

图12 分别为永乐(n)、宣德(o)、雍正(p)、道光(q)时期青花灵芝纹以及渣胎碗(r)、古窑老茶花碗(s)中的开光结构。对比可看出,永乐时期的青花灵芝纹和开光形式的结合应处于初创时期,与其他纹饰的开光形式并无明显差别,开光形式为单层8组。宣德的耳杯内外壁均装饰2 层,每层都为8 组开光;到了雍正时期盘的开光结构最丰富,内壁分为3 层,由外向内形成12 组、10 组和6 组的分割。道光时期有和雍正时期一样的开光形式,也有分割成如图q 显示的2 层,上八下六的形式。图12 中的渣胎碗r 为上下2 层,分割成上五下四的开光形式,也有和古窑老茶花碗一样分割成2 层,每层8 组的形式。分割线分割线的绘制技法也由勾边填色转向一笔点画,因此明代线条圆润丰富,柔软活泼;清代线条细劲秀丽,清新典雅;现代渣胎碗和古窑茶花碗上的线条“使转”成“势”,飘逸狂放。

图12 分层开光形式

3.4 渣胎碗装饰艺术的成因分析

这种将灵芝纹和分层多组开光结合的独特装饰艺术,在历史与文化的繁衍发展中不断的发生各种变化,图案虽然复杂多变却仍有规律可循,主要归纳为以下两点:

1.“渣胎碗”装饰艺术不断适应消费群体的变化

“渣胎碗”是一种以实用功能为目的,但极富美感的日用陶瓷。因其商品性特征之一就是满足不同时期不同消费群体的需要。明永乐时期的青花折枝灵芝纹托盘(图1)胎制洁白细腻,釉色纯正晶莹,是永乐时期少见带槽盏托式盘;而明宣德时期的折枝花卉纹蝶耳杯(图2)是1983 年于景德镇珠山出土,造型别致新颖。由此可见这两件明代器物应是官窑制造供奉与上层阶级,故其装饰其上的纹样勾线细致,填色均匀,开光形式圆润柔软,充满着节奏和韵律感。清代雍正年间,这种装饰风格经过演化后,成为灵芝茶花纹,广泛用于民窑瓷器上如图5,道光时期也有此类产品如图6、图7。民窑产品服务于大众群体,其做工精细程度自然比不上前朝的官窑瓷器。其绘画技法也逐渐由勾线填色转换为一笔点画,其纹饰形态也发生了较大的改变,逐渐由写实转向减笔写意。这种装饰艺术极富民族特色,因此清至民国以来,渣胎碗一直是家喻户晓的畅销货,流传于江西各地及周边省。渣胎碗的特点是物美价廉,薄利多销是上至窑厂下至至画工均信守的民窑生存法则,因此渣胎碗的绘制具有快速而准确的特点。渣胎碗(图8)上的灵芝纹、茶花纹和开光形式都简化成老艺人嘴中念叨的技法口诀,“四大、八小、一笔水”。

如今,渣胎碗已退出日用瓷的舞台,“老茶花碗”去芜存菁,用优质原料绘制,传承着渣胎碗的装饰艺术,其返璞归真的装饰风格与现代人的审美产生共鸣,景德镇古窑民俗博览区更是将茶花碗的绘制工艺作为一种文化来传承发展。因此老茶花碗与民国时期批量生产的渣胎碗又有所不同,匠人不再因追求产量而草率、简略地绘制纹样,对纹样的表现有进一步的要求,比如分别用浓淡不同的青花料画茶花和刀字纹,借此丰富青花颜色的层次;用波浪状和平滑状的“刀”字纹相间装饰,构成变幻而统一的形式。

2.“渣胎碗”装饰艺术的纹饰内涵不断满足时代精神的需求

“渣胎碗”装饰艺术的发展大致经历了明代至现代四个历史时期,其社会性质的不同,对“渣胎碗”装饰艺术中的纹饰释读也不同。古代灵芝因其具有滋补要用价值,被人们赋予福寿延年、美好吉祥的寓意。许多祝寿图中部少不了灵芝,如洪武时期的青花六出开光湖石芝纹折沿盘,就是主装饰图案就是由灵芝、竹和寿石的组成,寓意“芝仙祝寿”,同时灵芝还被古人赋予了高洁的人格品位。

民国时期的渣胎碗装饰艺术由于经过清代的减笔写意的分格演化,纹饰极为抽象,且社会的动荡使人无暇深入探究纹饰背后的起源与含义,对这种抽象装饰艺术的解读充满了个人情感色彩。其装饰纹样是安徽繁昌窑柯家寨的窑工创造的说法在民间流传最广。据说窑工们为求生存,远走他乡,因思乡情切,于是在碗面写上自己的姓氏“柯”,随着时间的流传,逐渐演变成像字又像画的“象形字”。这种说法侧面体现出渣胎碗上的纹饰被赋予了“柯家寨”、“贫瘠”以及“家乡”等内涵,满足了人们渴望在动荡的社会里找到安稳空间的精神需求,聊解思乡之情。

随着社会不断的进步发展,维护陶瓷历史文化资源的观念越来越受到景德镇人民的重视。1979 年,景德镇开展抢救保护古代制瓷作坊和工艺行动,在保护、继承陶瓷历史文化的同时,着重打造陶瓷文化旅游产业。六年后,茶花被选评为景德镇市市花。如今古窑老匠人对老茶花碗的解读为:碗上的花朵是寓意着景德镇市花的茶花;在历史演变中产生“刀字纹”已不再有灵芝纹的寓意,而从文字、图像的角度解读为镰刀,波浪型“刀字纹”表示镰刀已开锋,预示着今年是个丰收年;而平滑型纹饰则代表未开锋的镰刀,期望明年丰收。这种纹饰内涵符合景德镇城市繁荣蒸蒸日上的景象,也寄寓着80 年代人们对美好生活的向往。

4 总结

景德镇渣胎碗是一种大众用瓷,它生于民间、长于民间,其商品的属性并没有掩盖它艺术的光芒,反而为其带来自由、随性、多变的构成手法。其洒脱奔放的装饰艺术风格吸引了各界人员的关注:艺术家在现代青花创作中创造性地继承了散点分布的构图方式和率真奔放的笔意;理论学者也从不同的角度对其美学价值进行探究。但渣胎碗这种装饰艺术的具象纹样是什么?装饰形式的起源又来自何处?

本文通过对明清两代分层开光形式的青花灵芝纹和景德镇渣胎碗的纹饰形态、装饰手法和表现方式进行分析,将渣胎碗纹饰总结为是一种以分层多组开光为构图形式,以灵芝纹和茶花纹为主纹饰,相间装饰于开光内的装饰艺术。永乐时期的青花灵芝纹和开光形式的结合应处于初创时期,与其他纹饰的开光形式并无明显差别。宣德时期一件官窑耳杯开始出现多层分格开光形式,内装饰折枝花卉纹,形成一种独特的装饰艺术。清代雍正年间,该装饰艺术经过风格演化后,开光内的主题纹饰定为灵芝纹和茶花纹,广泛应用于民窑瓷器上。在民窑经济效益和装饰技法的影响下,该装饰艺术最终以老茶花碗的形式呈现在世人眼前。渣胎碗装饰艺术在不同时期呈现不同的风格,明代圆润丰富,柔软活泼;清代细劲秀丽,清新典雅;民国“使转”成“势”,飘逸狂放;现代潇洒舒展,妙趣天成。渣胎碗装饰艺术的演变和纹饰涵义的丰富反映出不同时期消费群体的变化和社会观的变化。

景德镇渣胎碗装饰艺术是不可多得的宝贵的民间艺术。追溯其装饰艺术的起源,了解其内在文化和装饰风格的变迁过程,目的在于找到现代青花艺术创造的原动力。割裂传统与现代之间的关系,只会出现形似神不似的仿冒品,而这种没有原动力支撑的“艺术”,必定消失在浩瀚的时间里。