美学视角下“康乾盛世”景德镇官窑颜色釉瓷评析

杜丽平

(景德镇陶瓷大学,景德镇市,333000)

1 “康乾盛世”景德镇官窑颜色釉瓷概说

康熙、雍正、乾隆三个朝代被史学家称为“康乾盛世”,这一时期的官窑瓷器生产,堪称中国官窑瓷器最辉煌的历史时期。官窑概念是相对民窑概念而言的,官窑是一种封建制的手工工场制度,代表了官办手工业制度和封建皇权专制制度,官窑所生产的产品,由官府统一生产、管理及调配。

此时的官窑颜色釉瓷发展极盛。它是在无色透明釉中加入金属氧化物,在烧成时达到一定烧成温度以及烧成气氛,最后呈现出不同釉色的瓷器。釉依附在瓷器表面上,是一层连续玻璃质。陶瓷表面光洁性、光泽性、色彩性、防水性、便清洗性等许多特性,都和釉息息相关。一般是以色釉的色调为单色釉命名,贴切于色釉的呈色特征,十分便于记忆和认知。若是按照烧成温度来分类的话,高温色釉瓷主要有青釉、霁蓝釉、天蓝釉、月白釉与霁红釉等。低温色釉主要包括矾红釉、绿釉等。

2 “康乾盛世”景德镇官窑颜色釉瓷之美的内涵

2.1 釉色美

康熙时期的官窑颜色釉瓷釉色种类繁多,色釉异彩纷呈,发色鲜明,并且已可稳定控制。其中具有突出成就的,主要为铜红色釉。此时还有以氧化铁为呈色剂的低温铁红色釉瓷——珊瑚红,以钴土矿作为呈色剂的高温蓝釉——霁蓝和洒蓝釉瓷,呈色剂是氧化锑的黄釉瓷——锑黄,以景德镇附近所产的氧化铁含量达到13.4%的乌金土配制而成的乌金釉,除此之外,青金蓝、孔雀绿、茄皮紫、绿釉、粉青的颜色釉瓷在此时也得到了极大的提高和发展。

雍正官窑颜色釉瓷除了继续烧制康熙朝新创烧的数种优秀颜色釉瓷以外,还仿烧了大量古代名窑的颜色釉瓷,如各名窑的青釉瓷和钧釉瓷。有些釉色的烧制较古代所烧制的釉色更具美感,其青釉的烧制是历史上最成功之作。青釉主要有豆青、粉青、仿龙泉青以及冬青等多种,从其色泽上看,粉青最为清淡,冬青稍显浑厚,而豆青则最浓重。同时还创烧了通体施以以黄金为呈色剂的釉料的金红釉瓷,根据不同的呈色剂配比而呈现不同浓淡色调,分为胭脂红与粉红。并且开创了官窑仿生釉瓷的烧制,有仿金、仿玉、仿铜、仿石、仿竹木、仿髹漆、仿螺钿、仿蚌壳等材质的颜色釉瓷的烧制。唐英于乾隆元年(1736 年)所作的《陶成纪事碑》中记录了雍正年间仿古及创新的釉种57 种,也是57 种釉料配制及烧成工艺,成果极为丰富,涉及轴料的诸多领域。

乾隆时期官窑所烧制的颜色釉瓷,其釉色种类极其丰富,其中高温颜色釉瓷有白釉、红釉、蓝釉、哥釉、仿官釉等;低温的颜色釉瓷有黄釉、松石绿、炉钧釉、孔雀绿、胭脂红、瓜皮绿等。而此时期,仿生釉瓷的烧制更为广泛,釉面也具有更多的变化。

随着新创颜色釉的出现与发展,愈加的强化了此时颜色釉装饰的艺术感染力,并且不断地使人们不同的审美需求得到满足,为当时乃至现代的人们增添了愈加丰富的色彩。此时颜色釉釉色美轮美奂并且丰富多彩,为人们带来不同的心理感受,作为视觉艺术语言,颜色釉釉色直接地冲击着人们的视觉,感染着人们的情绪。铜红色釉变化多端,虽然都呈红色,却千变万化,种类繁多,有如霁红、郎窑红,亦或是豇豆红,均各具特色。豇豆红在红色中夹杂着鲜嫩的绿斑,红绿相生,精彩绝伦;仿钧釉色有着神奇的窑变釉色,既有着无意而为、意外之美,又有着人为控制,被匠人所利用,呈现出“天人合一”的釉色之美。

2.2 装饰美

“康乾盛世”时期的景德镇官窑颜色釉瓷的装饰,主要有色斑点彩装饰、胎装饰、釉面开片装饰,以及釉面加彩绘装饰。胎装饰是制作瓷坯时用刻花、划花、印花、镂空、贴花等方式在瓷坯上做出纹饰。色斑点彩装饰是利用单色釉涂成色斑,以点彩方式装饰瓷器釉面。釉开片原本是一种工艺缺陷,是由于釉收缩率比瓷胎收缩率更大所致,后来从宋代开始的,人们开始有意识的利用釉面开片来作为瓷器的装饰,让釉面形成不同装饰美感的开片纹。划花所形成的纹饰比较清晰,同时又会有刀法的变化,因此会形成很美的胎装饰纹样。印花装饰生产方便且形成的效果佳。贴花纹饰属浮雕装饰,会产生一种空间美感。剪纸贴花这种装饰方法简便易行,又有特殊的装饰美感。剔花使纹样和底子产生不同色彩、不同质地的对比,使纹样更加突出。镂雕作为一种传统的陶瓷胎体装饰技法,可以增强器物的层次美感。堆雕有浅浮雕的装饰效果,借助于釉色,使其整体感强烈。

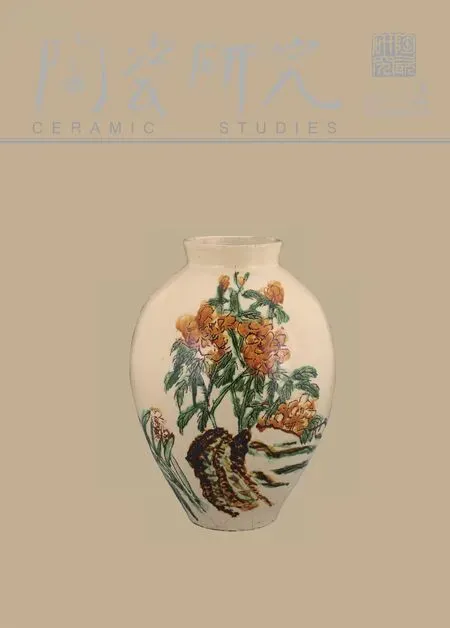

图2.1 厂官釉花浇高26 厘米口径3.7 厘米足径8.8 厘米

图 2.2 制画琢器图

雍正朝的厂官釉花浇(图2.1 所示),除了釉色的装饰以外,肩颈相接处装饰以凸起弦纹三道,器腹上下采用模印的装饰手法饰以仰覆莲瓣纹,形成了器表的平面与浮雕对比丰富的装饰效果。器物制作工艺极其精细,堪称雍正厂官颜色釉瓷制品最高水平。

2.3 工艺美

由于陶瓷的“泥造火烧”特征,陶瓷所反映的工艺美集中在器物本身的材质上,也体现在器物形成的背后的工艺技术上。颜色釉瓷中所体现的工艺美,也反映在其本身的物性和所蕴含在背后技术特征上,主要分为原料工艺、施釉工艺、烧成工艺上。

釉的制造需要用到的原料繁多,主要为基础釉料和呈色原料。基础的釉料主要是指形成透明釉的原料,其中包括主要原料、辅助原料及熔融原料;呈色原料主要是着色矿物原料、黏土、红土、绿柱石、孔雀石、赭石和钴矿等。而此时的着色元素十分丰富,督陶官们已能够很好地掌握并利用不同的原料烧制出缤纷的釉色,其中呈色氧化物有铜、钴、铁、金、钒、镨等。此时的官窑,特别是雍正时期的官窑器白度很高,而能否烧制白釉瓷或白釉的呈色质量,实际决定于胎土淘洗加工的技术与水平。当人们能有效地控制胎土中氧化铁的含量,并将其含量降低到5%或以下时,透过器表的透明釉,就能烧制出白度不等的瓷制品。官窑掌握着最优质的瓷土——高岭土,同时胎土、釉料淘洗加工技术也有很大的发展和进步,使得白釉瓷生产再度获得新生。

在施釉工艺方面清代进行了创新。首先是陶车的创新,清代的陶车较明代陶车的木盘小,我们可以从《陶治图说》的制画琢器图(图2.2)和蘸釉吹釉工艺图(图2.3)中得到启示。在这两个工艺中均用木盘较小的陶车,可以较为完整的看到整个机局,这对于工匠们绘画与施釉都十分的便利。

其次是施釉方法的创新。康熙时期臧应选作为皇帝钦派的首位督陶官,创烧了“吹红釉”,由它的施釉工艺所采用的方法是喷吹的方法而命名的。“吹青”即是通常所见的洒蓝釉,基本施釉方式同“吹红”,也采用吹釉的方式,将釉施于浅蓝或白色釉面上,如同洒落的蓝色颜料,因此称为洒蓝。

图 2.3 蘸釉吹釉工艺图

此时景德镇的窑炉主要使用葫芦窑和馒头窑。葫芦形窑从元代末期诞生后,历经明代的发展,逐渐完善,为最终清代镇窑的出现奠定了坚实的筑窑技术及装窑技术基础。早期官窑使用的葫芦形窑,应是在认识到元末葫芦形窑比龙窑较易控制烧成速率及烧成气氛、容易保温等优点的基础上,结合馒头窑的技术优点,对现有葫芦形窑重新设计和规划的结果。窑炉越短,相对越容易控制气氛和温度。馒头窑则主要是由窑前的工作面、窑门、窑室以及护窑墙等构成,规模较小。在官窑发现的馒头窑中,有的窑内侧有“窑汗”;有的则没有“窑汗”。这显然不是偶然出现的,《景德镇陶录》载:明代御器厂为窑式六:曰青窑……曰厘窑”①,说明明代御器厂的窑炉已有了合理的“分工"。有“窑汗”的馒头窑应是专烧高温小件器物的“青窑”,无“窑汗”的馒头窑应为专门用于烧制低温颜色釉瓷器的“色窑”。这种窑炉“分工”也是官窑力求使窑炉烧成温度均匀的原因之一。

2.4 肌理美

不同品种的颜色釉具有不同的肌理,而肌理通常主要有可视肌理和可触肌理。通过视觉最直接获取的釉面所产生出来的肌理是可视肌理,而通过皮肤触觉进行感触,触碰到的感受是可触肌理,通过抚摸不同质感的釉面,产生的感觉也会不同。肌理的形成是在烧制的过程当中,由于釉层的厚薄不同和烧成温度的差异而导致颜色釉形成不同的自然纹理。这些肌理可以出现行纹与开片,又可出现光亮、结晶、亚光、乳浊等质感。

“康乾盛世”时期,颜色釉种类丰富,肌理特征各有不同,有如仿哥釉的开片肌理,郎窑红釉的玻璃光泽质感,厂官釉瓷的结晶肌理以及各种仿生釉也各有不同的肌理,有木纹肌理、大理石肌理、铜器质感等。这些不同的肌理既可单独出现,又可能同时出现在一个器皿上。譬如郎窑红釉(如图2.4 与图2.5 所示),有着非常强的玻璃质感,清澈透亮,釉层较厚,釉汁在烧制时会垂流,形成行纹,同时器物内外均开出大小不等的片纹,釉内可见细小而稀疏的气泡,釉层还会呈现出很多不规则的,被称为牛毛纹的肌理效果,釉从上地下越积越厚,靠近足部处暗红还会呈现羽翅黑色纹理,十分丰富有趣。

3 “康乾盛世”景德镇官窑颜色釉瓷之美的特征

3.1 颜色釉瓷多仿古釉色

中国古代某时期的瓷器生产仿烧此时期以前瓷器制品,而中国古代瓷器作为一种客观具体的器物,主要由胎体、釉色、纹饰、款识以及造型构成。中国古代一定时期的瓷器对它以前一定时期瓷器的仿制,便自然要凭这一时期的工艺材料和手段,刻意达到它以前一定时期瓷器的具体面貌和外在效果。在这里,仿者与被仿者的一致或近似,就是仿者与被仿者在上述几种因素总体上的相近,或这几种因素某一个方面的相近。因此,中国古代仿古瓷主要是对纹饰、款识、器物、造型、釉色这几个方面进行仿制的。这里所讲的仿古釉色既是指“康乾盛世”时期仿制此时期之前的瓷器釉彩。

主要为仿制前朝名窑或最著名的釉色。康熙时期仿古釉最盛,如此时期的祭红釉既是仿烧明宣德时期的宝石红的成果。由于铜红釉的烧成对炉温与气氛的要求很高,烧成的温度范围较窄,必须控制在恰到好处的状态下方能获得理想的釉色,因此铜红色釉瓷成品率较低。铜红釉瓷是到了清初康熙时期,郎廷极作为督陶官督陶时期,才得以再次烧制成功的。由于朗廷极对景德镇瓷器生产的推动上有极大的贡献,因此以“郎窑”命名其督陶期间的瓷窑。郎窑最显著的成就在于以其窑名命名的高温郎窑红的烧制成功,从此,在明宣德之后逐新衰退的高温颜色釉开始复兴,并得以迅速发展。郎廷极对于康熙皇帝崇尚古器的喜好很了解,也为此极力的满足,不仅仿烧了永乐白釉的脱胎器,还仿烧了明代铜红釉等。康熙时期刘延玑在《在园杂志》中给予郎窑仿古技艺很高的评价:“仿古暗合,与真无二……款字酷肖,极难辨别”。②

3.2 釉色风格随朝代变化

康熙时期颜色釉瓷成就最高的是铜红色釉的复烧成功,各种仿古釉色的惟妙惟肖;雍正时期釉色种类极为丰富,成就最高的则为淡雅清新的青釉的仿古与创新,当时流行的釉色也不像康熙时期浓艳,青色系发展极盛;乾隆时期凭借着对自然界各种物象的细微观察,更为普遍的仿制其他材质的工艺品色釉瓷,充分利用日臻成熟的制瓷工艺,往往能将原物的色彩与质感充分的再现还原,使得仿生釉色瓷烧制达至历史的高峰。这即形成康熙那一时期特有的仿古特征,浓艳釉色,刚强纯正;雍正时期的淡雅清新,隽永俊秀;乾隆的仿生以及仿其他工艺品,纷繁复杂的各个朝代的差异性风格特征。

图 2.4 郎窑红釉观音瓶高45.5 厘米 口径 12.7 厘米

图 2.5 60 倍放大后的郎窑红釉

图 3.1 仿铜彩出戟花觚高 27.7 厘米 口径 17.5 厘米 足径8.5 厘米

3.3 多种装饰手法结合使用

此时期的装饰手法众多,较多出现复合型的装饰,既将两种以上的装饰手法结合于一体。最为常见的就是胎装饰与颜色釉的色斑结合的装饰手法,如乾隆时期的仿铜彩出戟花觚(如图3.1 所示),根据不同需求施以所需釉色,大体上施以仿古铜色釉,釉色金黄,腹部上下凸模印仰覆的蕉叶纹,蕉叶形纹内刻划以细线,腹部凸饰夔龙纹,纹饰加以金彩,并且施绘以铜绿色釉呈现出锈斑效果,觚体四面饰以凸出的戟作为装饰。这件瓷器是先施茶叶末釉入窑高温烧成,之后再在特殊部位绘之以金彩以及铜绿锈斑,在低温窑内进行复烧,因而形成了相当出色的仿古铜质感的仿生瓷器。丰富精巧的各种胎装饰纹样,形成立体的装饰效果,加之以丰富的釉色装饰,肌理效果十分丰富,形成了视觉上与触觉上的双重审美享受。

此外还有颜色釉与彩绘结合的装饰手法,以单色釉作为底色,在釉面上进行描金或是绘之以粉彩、古彩等彩绘。种类丰富,风格迥异,或是清新,或是华丽。

4 “康乾盛世”景德镇官窑颜色釉瓷之美的构成缘由

此时期的景德镇官窑颜色釉瓷之美的形成,主要是由其属于官窑产品的性质决定的,受到官窑制度实施与发展的影响,官窑制度产生于封建专制制度,完全体现着皇帝喜好及宫廷的需求。而颜色釉瓷作为官窑制度的具体器物体现,无不体现着官窑制度的特征。官窑制度主要是从匠籍制度、官窑管理方式、皇权控制这几个方面对其瓷器生产产生影响。

4.1 匠籍制度的变革

清朝建立后,于顺治二年(1645 年),在明代的班匠银制度基础上,清朝官府下令“令各省匠籍为民”,废除了匠籍制度。明清时期匠籍制度的这种变化,让工匠们获得了全新的自由,在极大程度的增加了工匠们的积极性,不断改变着社会生产关系,这些都对景德镇颜色釉瓷的发展和进步产生了极大的影响。在清代,仅唐英协助督陶期间研制及仿制的高低温颜色釉就达57 种,另外还有各种彩绘瓷器的出现。虽然其中有督陶官的重要领导监督作用,但更是景德镇陶工集体努力所获得的结果。另外陶工还研制出新的制瓷技术,并对旧产品进行改造,大大的提升了当时的制瓷技术。

4.2 官窑管理方式

清代的督陶官均为技术官员担任,从内务府选派懂工艺的内行、忠心的官员来管理御窑厂。雍乾时期,窑务监督和常驻厂的内务府所派的协造人员均要求熟谙瓷艺,有的协造长期不换,这都有利于提高烧造水平。③清代还建立了窑工银专项保证制度,尤其雍乾时期不再有克扣现象,还逐步建立了比较完整的瓷务清册制度,督陶官们还为其专门制定与实行了一系列的社会福利保障措施,当时以唐英所制定实施的最细微且有效,如“匠有疾病者,延医制药而急救,……将娶而未能团聚者,周其宜室宜家”。 清代优越的督陶官制度和人性化的恤民措施,有效地调动了匠人以及各民窑生产的积极性和创造性,提高了御窑厂的生产效率。

清代的窑务费用由内务府拨款,有专项拨款为颜色釉瓷的发展提供了经费支持,《浮梁陶政志》中记载自康熙二十年臧应选驻厂督造后,“每制成之器……并不贻累地方,经画多方,官民称便。”④因而清代督陶官较明代来说,在财政费用方面也有更多的自主权,这便于他们在陶务上得以更灵活的安排,保障了御窑陶瓷生产及技术研究的顺利进行,官员工匠也可以专注于研发制作颜色釉瓷。

此时期景德镇官窑实行官搭民烧的生产方式,《浮梁县志·陶政》中记载:“康熙十九年九月,内奉旨烧造御器……官民称便。”⑤减轻了御窑的负担,使御窑的职能也开始转变,不再局限于瓷器的烧造,而是从事更重要的陶瓷生产及技术研究,仿烧历代名窑品种,以及创制新品种等。

在瓷器质量方面,官窑由于其特殊政治性质,掌握着最优质的制瓷原料、最先进的制瓷技术以及最好的工匠,同时对其制品的质量要求也极高。官窑掌握着高岭土原料,高岭土用量极大,所以瓷质质量均极高。从清乾隆晚期开始,景德镇窑业进入衰落期,更换了其瓷土——高岭士,也是其中重要原因之一。而清代官窑多使用馒头窑,这种窑容量较小,只有官窑不计成本,只求质量的制瓷特性,才使得易控制烧成速率及还原气氛、易保温的馒头窑,再获使用。此时官窑对次色瓷器的处理,主要为在景德镇变价销售,为使次色瓷器易于销售,官窑就不得不大力提高其整体制瓷水平。此时的景德镇瓷业逐渐发展,不但景德镇官窑的工匠们有具体的生产分工,景德镇民窑也以行业的形式进行大分工,有如“画者止学画而不学染……所以一其手而不分其心。"⑥可见工匠均术业有专攻,这样的分工合作促进了民窑制瓷技术的发展,为“官搭民烧”方式的出现奠定了基础。

4.3 皇权对颜色釉瓷发展的影响

官样制度为朝廷提供样品,发放下去让官窑按官样进行瓷器制作。发放的样品主要为瓷器实物样、旋制木样或是画样。官窑所烧大量仿古颜色釉瓷均为依照宫廷所藏瓷器进行仿制,这使得仿古瓷可以直接参照样品,达到极为相似的程度。另一方面,官样的设计是按皇帝的喜好设计的,设计出来的官样在生产中可能会出现难于烧成的情况,对于技术上难以完成烧造的制瓷官样,官窑必须克服各种困难以钻研各种制瓷技术,尽可能地完成任务,这在客观上也促进了当时景德镇官窑制瓷技术的进步。

官窑制度是皇帝专制的体现,官样制度作为其中专制的一种工具,其样品可以完全呈现皇帝的喜好,决定颜色釉瓷的命运。“康乾盛世”三朝皇帝的不同审美情趣,直接影响了当时颜色釉瓷的风格发展。康熙皇帝崇尚古器,因此,此时期的景德镇官窑主要侧重于仿古瓷器的研究与烧制,“臧窑”和“郎窑”的主要成就也是烧制了各种不同的仿古瓷及在此基础上研制出的新品种。雍正皇帝追求宋人的含蓄淡雅,当时流行的釉色也不像康熙时期浓艳,青色系发展极盛。乾隆皇帝风雅,崇尚奢华,又极为钟爱瓷器,除此之外,其对于其他种类工艺品也很喜爱,因此仿生瓷就在这样的条件下得到了发展和兴盛,这些均对制瓷技术的提升产生了积极影响。

当然,此时景德镇官窑颜色釉瓷之美的形成,还有当时整个社会仿古之风的盛行、朝廷祭祀礼仪的需要、景德镇地理位置的优越性以及历朝历代的制瓷技术的积累等,但此时官窑制度的影响是其美的特征形成的最主要的原因。

5总结

“康乾盛世”作为清代发展最繁盛的时期,此时的制瓷工艺在传承前代技艺方面有着极大的优势,同时清代的官窑制度也有所革新,愈加的有利于制瓷工艺的发展。因此此时的官窑颜色釉瓷无论是从釉色品种上,还是装饰手法上,亦或是工艺技术上,均达到了历史的高峰。由于其属于官窑制品这一性质,自然地融入了当时统治阶级的审美情趣。而此三个不同朝代的统治者又有着极为不同的审美情趣,于是三朝风格各有不同,但又由于同属于官窑制品的性质,各朝代的美又有着共同点。

这对我们现当代景德镇陶瓷的发展带来了很多启示。我们可以从官窑制度对颜色釉瓷之美的影响中看出,官窑制度中有着创新的价值体系,并且追求几近完美的瓷器品质,又有着极为严密的组织管理系统和完善的分工及协作,这些特点与品质,都对当时的颜色釉瓷乃至整个陶瓷行业的发展都有着积极作用。当代景德镇瓷业的发展,也可借鉴景德镇御窑品牌,让景德镇陶瓷乃至中国陶瓷在世界上有着更高的地位。

注释

①[清]蓝浦:《景德镇陶录》卷一《图说》,转引自熊寥、熊微:《中国陶瓷古籍集成》,京都书业堂光绪十七年本

②[清]刘廷玑:《在园杂志》,转引自吴隽:《中国明清时期陶瓷官窑文化及当代价值》,高等教育出版社2016 版,第96 页

③吴隽:《中国明清时期陶瓷官窑文化及当代价值》,高等教育出版社2016 版,第90~93 页

④[清]吴允嘉:《浮梁陶政志》,齐鲁书社1996 年版

⑤ [清]程廷济《浮梁县志·陶政》,“陶有料价”

⑥[清]蓝浦:《景德镇陶录》,山东画报出版社,2004 年版