延续城市记忆:黄梅戏文化的跨界保护与活态传承

朱 芳,陶 云

(安庆师范大学 资源与环境学院,安徽 安庆 246133)

产生并发展于民间的黄梅戏,又被称为“采茶戏”,多采用安庆地方方言念唱,演唱风格简单流畅,色彩鲜明,抒情悠长,具有清新的乡土风味和浓郁的生活气息,素有“中国乡村音乐”的美誉[1],安庆市也因此被称为“黄梅之乡”。黄梅戏是中国五大剧种之一,与京剧、越剧、豫剧、评剧齐名,被誉为中国戏曲舞台上的一朵奇葩,是安庆市独特而珍贵的文化资源[2]。2006年,黄梅戏被列入首批国家级非物质文化遗产[3],作为中国的传统文化瑰宝之一,黄梅戏有着深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力。近年来,在致力打造文化品牌的潮流下,促进安庆市黄梅戏文化的传承、保护和创新,塑造具有核心竞争力的黄梅戏文化品牌势在必行。2014年2月,经国务院同意,由国家发改委正式批复的《皖南国际文化旅游示范区建设发展规划纲要》也将安庆市列入其中,这也为安庆市大力发展黄梅戏文化提供了强有力的保障机制。

文化为城市发展注入了新鲜的血液,美国著名城市理论家在其著作《城市发展史》中提到:城市是靠记忆而存在的,城市记忆是展现城市特色的重要源泉[4](P89)。城市为集体记忆的形成提供了场所与空间,因此城市记忆是集体记忆的一种类型[5](P37)。基于此,可以认为城市记忆是人们在认同城市环境的审美特征及其形态要素的基础上形成的集体记忆[6]。城市所拥有的记忆是城市主体和城市客体在时间中的互动作用过程[7],城市记忆并不是一成不变的,而是一个动态变化和持续发展的过程[8](P44),社会因素在城市记忆的建构过程中发挥着重要的影响作用。

在回顾黄梅戏文化和城市记忆基本概念的前提下,本文探讨了黄梅戏文化的传承、保护与城市记忆的延续之间的交叉作用,通过了解不同利益相关者的评价,以指导黄梅戏文化的跨界保护与活态传承。

一、城市记忆:黄梅戏文化传承与保护的一个理论视角

(一)城市记忆符号

黄梅戏成长兴盛于安庆市,如今在安庆市的街头巷尾,无不充斥着黄梅戏的戏曲之声,这也因此成了安庆市的一张特色名片。在建构城市记忆的过程中,黄梅戏扮演者重要角色。随着国家政府对文化产业扶持力度的逐渐加大,安庆市已形成一条完整的关于黄梅戏文化保护与传承的产业链(图1)。

安庆市为了充分打好文化牌,做好戏曲品牌,在唱响黄梅戏方面做了大量工作。与一般产品不同,如何将无形的黄梅戏文化落到实处,这就需要为黄梅戏文化搭建展示平台。目前,安庆市已具有为游客和居民提供室内观赏与交流的剧院模式;也有为充分体现黄梅戏文化通俗性、亲民性的街头演绎模式;同时,安庆市依托节庆活动模式大大提升了黄梅戏文化的影响力和知名度。

图1 安庆市黄梅戏文化保护利用概况

(二)黄梅戏文化的保护与传承研究体系

黄梅戏以其优美的唱腔和写意化的表演风格吸引了众多戏迷[9]。20世纪50—60年代,以严凤英、王少舫为代表的艺术家们,将黄梅戏从乡村推广到北京乃至全国[10]。作为一种高雅的艺术,黄梅戏与受众的心理距离较远,与此同时电视剧的出现为黄梅戏的传播拓宽了渠道,现场演绎和电视剧展播两种形式共同构成黄梅戏的发展载体[9,11]。目前关于黄梅戏的研究大多从艺术、音乐的视角展开,主要包括黄梅戏的原生态挖掘[12]、黄梅戏人才培养机制[13-14]、黄梅戏表演艺术的融合[15-16]、黄梅戏文化研究,涵盖黄梅戏文化与旅游的有机结合[2,17]、黄梅戏文化的传承与保护[18]、黄梅戏文化资源分类与价值[19-20]、黄梅戏文化区的演变,即以黄梅戏专业剧团的分布作为划分文化区的依据,选取三个时间节点探讨了黄梅戏文化区的演变,表明安庆市始终是黄梅戏文化的核心区,边缘区呈现出先“扩展”后“萎缩”的态势[21]。

城市特色所引致的物质文化和精神文化在人们脑海中不可磨灭的印记,即为城市记忆[22]。作为地域文化和情感体验的鲜活载体,通过一代又一代的传承,城市记忆在展示空间中孕育的历史信息、文化内涵、乡土关怀和人文情感,具有突出的现实代表性和文化内省性[23],是推动城市文化可持续发展和健康发展的灵魂和动力。有关城市记忆的研究主要集中于城市记忆理论层面的探讨[22],[24](P59)、城市表象与记忆的关系[25](P63)、城市记忆在城市规划中的融入[26-31]、城市记忆与游客感知[32]、城市记忆的测度研究,包含居民视角的城市记忆测度与传承[33]和游客认知视角的城市记忆认知程度[34]。

综合来看,黄梅戏文化的保护与传承研究更多聚焦于艺术角度,探讨表演艺术的发展方向及内涵,且研究方法以定性描述性分析为主,而关于城市记忆的研究在方法使用上较为多样化,定性分析多采用质性分析法、内容分析法,定量分析包含数理统计、结构方程模型、序次Logistic回归模型。然而,关于黄梅戏文化与地方之间不可分割的关系的研究较为鲜见,黄梅戏是安庆市城市精神文化的重要载体,选取居民、爱好者和表演者作为访谈对象,从体验者的视角运用扎根理论范式的质性分析法,探究城市记忆的延续,为规划者、管理者提供针对性参考,同时也为黄梅戏文化研究提供新的视角和方法借鉴。

二、体验者视角下的黄梅戏文化认知内容及话语特征分析

本文通过实地访谈、网络访谈和资料收集的方式获取研究数据。2017年3—5月期间,本研究选择再芬黄梅公馆、科技广场、菱湖公园进行实地访谈,调查时间涵盖了平日、周末和节假日,调查对象包括当地居民(60人)、黄梅戏爱好者(30人)以及黄梅戏表演者(17人),共计107人。网络访谈主要是通过加入黄梅戏爱好者交流群,选择活跃的人员进行网络访谈,调查对象为黄梅戏爱好者,共计33人。资料收集主要是通过对中国知网上查询到的黄梅戏著名人物访谈回忆录进行遴选和整理,调查对象为黄梅戏表演者,共计5人。最后在获得145份深度访谈资料原始资料的基础上,进行信息整理和数据编码。其中,本研究中所指的黄梅戏爱好者是指在菱湖公园、网络上热衷于演唱黄梅戏并进行交流的人员,同时也包含忠诚的听众,即来菱湖公园、科技广场的主要目的是听戏而非闲逛,且每周至少听戏两次的人员。黄梅戏表演者是指隶属于某个剧团,以黄梅戏演绎作为职业的人员。访谈开始之前,对受访者都有一个基本情况了解,如来自哪里?来此的主要目的?每周听戏几次?符合研究设定即开始正式访谈,如与设定不符,则终止访谈。

(一)黄梅戏文化认知文本内容与话语特征

1.语义网络构建

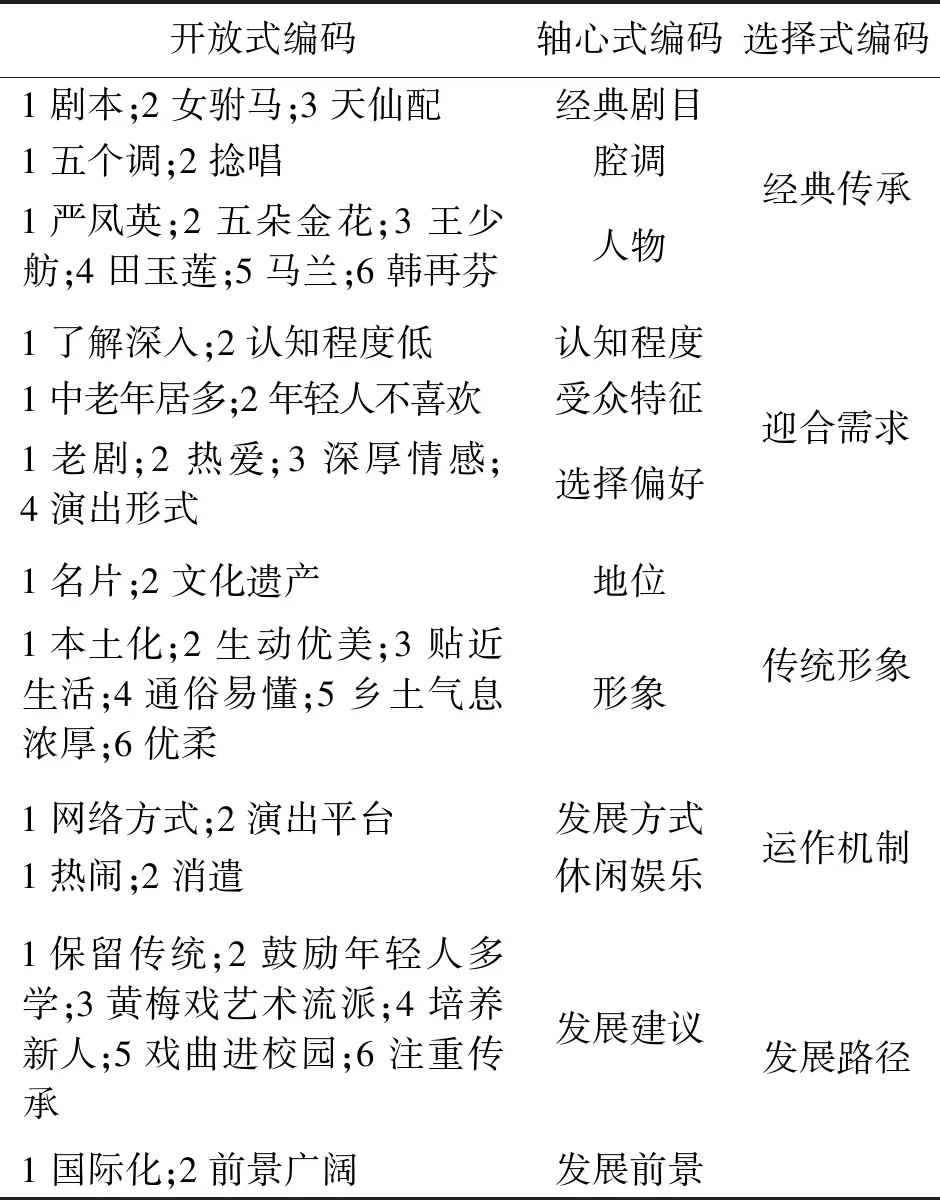

图2 访谈文本的语义网络图

将访谈文本输入ROST Content Mining6内容挖掘软件中,使用社会网络与语义网络分析工具,人工剔除部分无意义词条,生成语义网络图(图2),结果能够直观清晰的显示安庆市黄梅戏文化城市记忆各要素之间的关系。图2表明,“黄梅戏”“文化”为一级核心高频词。以“黄梅戏”为核心词,“发展”“年轻人”“安庆”“表演”“舞台”“传承”为高频特征词;以“文化”为核心词,“从小”“年轻人”“未来”“本地”“安庆”为高频特征词。词频统计和语义网络分析的结果显示,黄梅戏作为安庆市特色文化的品牌地位不容置疑,且“黄梅戏”和“文化”的高频特征词表现出一定的共性,如“年轻人”“安庆”的提及,表明黄梅戏文化与城市的发展两者紧密联系,而在发展过程中“年轻人”对于文化的传承起着重要作用。

2.文本编码过程

采用Nvivo11软件对采集到的访谈数据进行质性分析,根据扎根理论将数据分析的三个编码过程整合为两类:自由节点和树状节点[35](P327)。此外,整个编码过程要求两名编码这同时进行,并在编码过程中展开交叉检查和讨论[36]。如果遇到两位编码者无法达成一致意见的情况,则邀请第三方编码者参与检验,最终自由节点的结果为两位编码者的合集,以此保证数据分析的效度[37](P36)。同时为了保证结论的可靠性和全面性,研究者在后续搜集的资料中不断与已经形成的概念进行核对或重新组合,对原有形成的理论范畴进行修正,直至达到理论饱和[38]。

借助质性分析Nvivo11软件,对深度访谈与搜集资料进行逐行阅读,将研究者主观认为可以反映受访者有关黄梅戏文化记忆的相关词句标记出来,保存为自由节点,即开放式编码,并在软件中进行记录(表2)。对145份深度访谈资料的文本通读下来,共整理出39个自由节点。完成自由节点的编码后,研究者进一步对自由节点间的内在关联进行主题归纳,共得到12个二级编码,即轴心式编码。在此基础上进行核心主题的提炼,最终得到5个核心主题(表1)。

表1 质性编码过程

(二)体验者视角下的黄梅戏文化保护与传承对策

结合内容分析和扎根理论质性分析结果,发现体验者视角下的黄梅戏文化城市记忆延续的高频词主要为“黄梅戏”和“文化”,进一步对其高频特征词进行挖掘,显示出两者的明显共性。在内容分析的基础上采用质性分析进行检验和深入探讨,最终归纳得到50个概念,12个类属,5个核心范畴。

1.传承黄梅戏文化经典记忆

研究中发现受访者无论对黄梅戏了解程度多少,但对于经典剧目、黄梅戏的腔调以及黄梅戏著名表演人物都能有所认知,因此黄梅戏文化的经典记忆已经根植于广大受众脑海之中。黄梅戏文化的传承与保护需要在已有经典产物的基础上进行升华,让城市记忆成为经典的延续,实现文化生态的保护与传承。

2.迎合黄梅戏受众心理需求

黄梅戏受众在认知程度上显现出两个分支,一类对黄梅戏极其热爱,了解深入;另一类是对黄梅戏所知不多,认知程度较低。通过交叉对比发现,无论受众对黄梅戏了解程度如何,在黄梅戏发展态度上两者均表现出大力支持,这主要是源于对黄梅戏的家乡情结。在黄梅戏受众方面,受访者一致认为目前年轻人对黄梅戏的热爱与重视程度不够,这对于黄梅戏文化的城市记忆延续带来了阻碍。选择偏好方面,由于受访者对黄梅戏的深厚情感,大多表达出对老剧的热爱,或者说这是一种对过去回忆的追寻。城市记忆的不断交替更迭,需要在保留传统记忆的基础上,采用更加灵活多样的演绎手法,使黄梅戏文化的城市记忆更加贴近大众生活。

3.保留黄梅戏文化传统形象

黄梅戏文化作为安庆市城市宣传名片的地位已毋庸置疑,而文化的可持续性发展,重在传承。保护与传承需要永记传统形象,调查结果显示:黄梅戏文化的传统形象塑造主要体现在本土化、生动优美、贴近生活、通俗易懂、乡土气息浓厚、优柔6个方面。只有在黄梅戏文化发展的进程中紧密结合传统形象,才能保留城市记忆的传统要素。

4.健全黄梅戏文化运作机制

黄梅戏文化的发展在不断创新,现有很多爱好者利用网络方式,如QQ群、微信群进行交流。与此同时,安庆市为了营造浓厚的黄梅戏文化氛围,设置了诸多黄梅戏演绎平台,如室内的会馆模式、室外的科技广场文化舞台以及公园的流动不固定的场所,室内与室外、线上与线下相结合的形式满足不同爱好者的需求。黄梅戏文化不仅仅是专业表演者的专属,同时也是众多市民及爱好者的休闲娱乐方式。演绎模式及受众层面的多元化,促使受众能更加便捷的体验黄梅戏文化的城市记忆。

5.开拓黄梅戏文化发展路径

受访者对于黄梅戏文化的未来发展充满了热情,同时也给予了莫大的支持,因此安庆市黄梅戏文化发展的社区参与度较高。在不断推进的过程中,需要保留传统、注重传承,培养新人以形成不同的黄梅戏艺术流派,百家争鸣方能长远发展。同时需要营造浓厚的黄梅戏文化氛围,鼓励年轻人多学习,尝试将黄梅戏纳入安庆市中小学的教学课程设计,真正做到戏曲进校园。大力推广黄梅戏文化,拓宽发展路径,实现城市记忆延续的创新性探索。

三、构建黄梅戏文化城市记忆延续的“三层模式”

在对所有深度访谈材料及收集整理资料完成自由节点和树状节点的编码后,利用NVivo软件的统计功能将居民、爱好者和表演者的各树状节点类目频率进行统计(表2)。

表2 不同利益相关者节点频率对比

研究发现,当地居民更愿意提及他们记忆中的黄梅戏文化的传统形象,所占比率高达60%,其次为黄梅腔调和黄梅戏表演人物,所占比率均为20%,同时他们也结合自身拥有的黄梅戏文化记忆,对黄梅戏文化的发展提出相关建议。黄梅戏爱好者则更倾向于提及其选择偏好,所占比率(42.86%)最大,表明黄梅戏爱好者在对黄梅戏文化的长期追随中不断形成了自身的选择偏好,如偏爱老剧、热爱黄梅戏、对黄梅戏文化有着很深的感情等。其次是发展建议和形象,分别占到30.16%和28.57%。黄梅戏表演者由于对黄梅戏文化的特殊感情,以及结合自身的专业优势,对黄梅戏文化的选择偏好有着更加鲜明的认识,所占比率为72.73%。其次为黄梅戏人物和形象,所占比率分别为63.64%和54.55%。

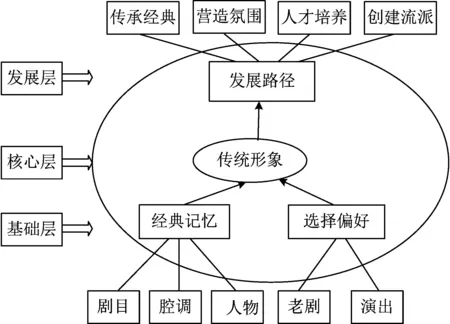

对比分析发现,笔者基于体验者的角度选取的三类利益相关者,在对黄梅戏文化的认识与体验访谈中表现出了较为明显的一致性。当地居民代表的是社区参与者的视角,在营造黄梅戏文化的氛围过程中起到积极作用;黄梅戏爱好者在黄梅戏文化的对外宣传方面有着很强的影响效力,他们会非常愿意向亲朋好友进行推荐;黄梅戏表演者是从专业审视的角度出发,对黄梅戏文化未来发展的核心部分,尤其是对丰富黄梅戏文化资源起到推动作用。三类利益相关者访谈结果的共性表现在对传统形象的重视,或者说黄梅戏文化的传统记忆已经深深印在他们的心中,黄梅戏文化在创新过程中遇到诸多困难与阻碍,主要源于结合传统深度不足,腔调及剧本丧失了黄梅戏文化原有的通俗易懂、贴近生活的韵味。同时,三类利益相关者在对黄梅戏文化未来发展路径选择方面,也是紧紧围绕传统形象展开。因此,传统形象可以作为黄梅戏文化城市记忆延续的核心层,据此提出的发展路径构成发展层,经典记忆和选择偏好为传统形象的保护与传承提供支撑与保障,形成基础层,由此构建出黄梅戏文化城市记忆延续的三层模式(图3)。

图3 安庆市黄梅戏文化城市记忆延续三层模式