基于生态系统服务的黑河中游退耕还林生态补偿研究

蒙吉军,王 雅,江 颂

北京大学城市与环境学院,地表过程分析与模拟教育部重点实验室, 北京 100871

我国自1999年开始的退耕还林工程,是迄今为止政策性最强、投资量最大、涉及面最广、群众参与程度最高的一项生态建设工程[1]。退耕还林工程的实施,改变了中西部地区垦荒种粮的传统耕作习惯,对区域生态建设及社会经济发展产生了深远影响。在退耕还林工程实施中,生态补偿作为经济手段发挥了重要作用。对生态系统服务价值的科学界定,则是生态补偿机制的理论依据。生态系统服务包括了人类从生态系统获得的各种直接或间接收益,有供给服务、调节服务、文化服务和支持服务[2]。但是,除了能被直接利用的部分供给服务外,大多数其他服务都具有公共物品性和外部性,其价值无法依靠传统的市场经济体现,市场调控对其往往也是无效的[3]。生态补偿是以保护和可持续利用生态系统服务为目的,根据生态系统服务价值、生态保护成本、发展机会成本,以经济手段为主调节利益相关者利益关系,促进补偿活动、调动生态保护积极性的公共制度[4]。由于生态补偿可以有效地将生态系统服务外部的、非市场的价值转化为经济或其他动力,成为解决生态系统服务负外部性的关键手段,也是增加生态系统服务供给、促进区域生态恢复的重要保障。

近年来,围绕补偿标准的确定,学者们探索出了成本法、意愿法和价值当量法三类计算方法[5]:① 成本法按生态保护与建设的投入和机会成本确定补偿标准,在实践中应用较广。孔凡斌等[6]运用“成本-效益分析法”和“工业发展机会成本法”测算出东江源流域生态补偿总额。但生态建设投入不一定能带来等量的生态效益,成本补偿难以实现利益分配的公平。② 意愿法根据效用最大化原理,在市场条件下直接调查人们对区域环境改善、资源保护的支付意愿,或对环境破坏、资源损失的受偿意愿[7]。张志强等[8]通过调查黑河流域居民对恢复张掖地区生态系统服务的支付意愿,计算出恢复该地区生态系统服务的每年经济补偿总额。该方法调查资料容易获取,可操作性强,但受主观因素影响大,且难以协调支付意愿和接受意愿的不对称问题。③ 价值当量法以生态系统服务价值当量为基础,计算生态保护过程提供的补偿。刘春腊等[9]结合国内外学者对不同生态系统服务价值的判断,提出了基于生态价值当量的中国省域生态补偿额度测算思路与计算模型。但生态服务价值当量是区域和生态系统的平均水平表征,难以体现区域差异和生态系统内部差异。因此,单纯地只考虑机会成本、参与意愿或生态服务当量来确定生态补偿标准具有片面性[10]。最小数据法耦合了机会成本和生态系统服务供给,通过机会成本空间分布推导新增生态系统服务的供给曲线,可以更加科学灵活地确定生态补偿标准[11]。

黑河中游地处河西走廊中段,绿洲较为集中,人类活动密集,生态环境脆弱。近年来该地区生境质量、水源涵养、气体调节等多种生态系统服务供给显著减少[12]。黑河中游的生态系统服务供给和生态环境质量对全流域、甚至西北地区都至关重要,为保障区域生态安全,张掖市一直十分注重完善生态补偿机制,大力推进退耕还林还草生态建设工程。本文以黑河中游为研究区,通过评估退耕还林的水源涵养、土壤保持和气体调节的服务增量和农民机会成本,利用最小数据法推导补偿价格与退耕还林比例的关系曲线。在需要退耕的范围内,构建黑河中游林地适宜性评价指标体系,依据林地适宜性高的耕地优先还林的原则进行退耕还林空间识别,从而模拟不同补偿情景下的预期退耕比例和区域,为黑河中游退耕还林工程和生态补偿实践提供科学参考。

1 研究区概况和数据来源

黑河是中国第二大内陆河,莺落峡至正义峡之间为中游,流程185 km,介于96°42′—102°04′E、37°45′—42°40′N之间,行政上包括甘肃省张掖市的山丹、民乐、甘州、临泽、高台以及肃南明花区,总面积19578 km2,是古丝绸之路和居延古道的交汇点。区域南邻高耸的祁连山,北依龙首山和合黎山,南北两山之间为走廊平原,绿洲、荒漠、戈壁、沙漠断续分布。黑河中游属于典型的温带大陆性干旱气候,区域年降水量仅54.9—436.2 mm,且年内分布不均,大多集中在6—9月,全年蒸发总量高达1700 mm。区域内近70%的土地为未利用地,且在西北部地区连片分布;耕地面积3018.58 km2(占总面积的15.4%),集中分布在黑河干流贯穿的中部走廊平原和祁连山山麓地带;林地总面积仅为525.34 km2(占总面积的2.68%),主要分布在南部的祁连山和东部的焉支山。黑河中游自2002年开始实施退耕还林工程,至2014年累计完成7.64×104hm2,发放补助资金10.5亿元,受惠退耕人口近20万人。退耕工程区主要分布在祁连山、大黄山天然林区的陡坡耕地和中部绿洲边缘地带的沙化耕地。通过退耕还林工程的实施,区域生态环境得到初步改善,已有80%的退耕面积成林,森林覆盖率提高了1.21%;带动了林果、草畜产业的发展,农业产业实现了粮-经二元结构向粮-经-林(草)三元结构的转变。

本研究所用基础地理信息数据(包括行政区划、居民点、道路、水系、灌渠等)来源于中国科学院寒区旱区科学数据中心的“黑河计划数据管理中心”(http://westdc.westgis.ac.cn/heihe/)。DEM数据来源于美国马里兰大学全球土地覆被数据库,分辨率为30 m×30 m。2014年土地利用数据源于USGS(http://earthexplorer.usgs.gov/)提供的Landsat8影像,利用ENVI 4.7进行人机交互式目视解译获得,解译精度为88.76%,并根据研究目的和区域特征,将土地利用类型划分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地6类。气象数据来源于中国气象数据共享网(http://cdc.nmic.cn/home.do)地面气象站日值数据;土壤数据来源于FAO基于世界土壤数据库(HWSD)中国土壤数据集[13];黑河中游沙地、盐碱地和戈壁的空间数据来源于中科院寒旱所的《中国1∶10万沙漠分布图》;地下水埋深通过张掖市水务局提供的张临高平原监测井的地下水位监测数据空间插值与地图资料数字化相结合的方式获得;FPAR数据来源于美国国家航空航天局MODIS网站(http://modis.gsfc.nasa.gov/)的MOD15A2。农民人均纯收入增长率、农业家庭经营性收入占农民人均纯收入的比例来源于《张掖市统计年鉴(2014)》。张掖市新一轮退耕还林还草的申报面积、资金预算等数据来源于《张掖市新一轮退耕还林还草总体方案(2014)》。

2 研究方法

2.1 生态补偿的理论依据

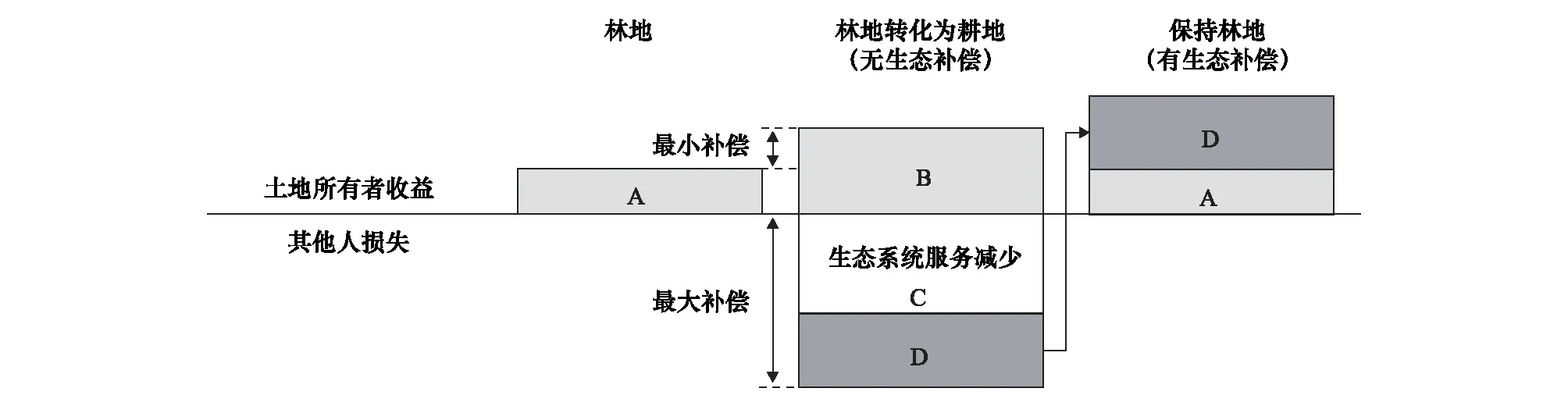

假设土地利用方式为林地和耕地时土地所有者获得的收益分别为A和B(B>A)(图1)[14],林地转换为耕地时造成的生态系统服务损失为C。由于生态系统服务的公共物品特性,在没有生态补偿的情况下,土地所有者会选择获利更大的耕地利用方式。如果对土地所有者进行一定的生态补偿D(0

图1 生态补偿理论框架Fig.1 The theoretical framework of ecological compensation

2.2 退耕还林生态系统服务增量估算

退耕还林后,生态系统服务主要体现在水源涵养、土壤保持和固碳能力3个方面,取林地和耕地对应生态系统服务的差值,即为退耕还林生态系统服务增量。

(1)水源涵养

本文利用InVEST模型中的Water Yield 产水模块进行产水量估算。这是一种基于Budyko曲线[15]和年平均降水的水量平衡估算方法,不考虑地表水与地下水的交互作用,认为某栅格单元的降水量减去没有上游径流补给时蒸散发的水量即为产水量[16]。栅格单元在某种特定植被类型下的年平均产水量计算公式为:

(1)

式中,Yxj为栅格单元x中植被类型为j的年产水量;AETxj为栅格单元x中植被类型为j的实际蒸散量;Px为栅格单元x的年平均降水量。AETxj可由潜在蒸散量推算,根据Penman-Montieith公式[17]计算黑河中游及其周边12个气象站2014年均潜在蒸散,再利用ArcGIS克里金插值得到中游年均潜在蒸散。其他参数设置参考模型说明及已有研究[18]。

(2)土壤保持

本文采用通用土壤侵蚀方程来计算土壤侵蚀量[19],通过比较假设无植被覆盖和实际植被条件下的土壤侵蚀差异来表征土壤保持功能,其大小与土壤条件、气候、地形、植被以及人类活动(如农业耕作、水坝建设等)密切相关。该方程为:

USLEx=Rx·Kx·LSx·Cx·Px

(2)

式中,USLEx表示x的土壤侵蚀量;Rx表示降水侵蚀力,反映了区域降水对土壤侵蚀的潜在作用;Kx为土壤可侵蚀性因子;LSx为坡长坡度因子;作物管理因子Cx是在相同土壤、坡度和降雨条件下,特定作物或植被情况时的土壤流失量与耕种过后连续休闲地的土壤流失量的比值。水土保持措施因子Px是采取水保措施后,土壤流失量与顺坡种植时的土壤流失量的比值。

(3)固碳能力

NPP是扣除植物自身呼吸消耗后,真正用于植物生长和生殖的光合产物量或有机碳量[20],可表征生态系统的固碳能力。本文采用CASA模型[21]进行NPP估算:

NPPcasa=APAR×ε

(3)

式中,APAR表示植被所吸收的光合有效辐射,ε表示光能转化率。其中,APAR取决于太阳总辐射和植被光合有效辐射(FPAR)的吸收比例。

2.3 机会成本

生态系统服务供给的机会成本指为提供某种生态系统服务而放弃的其他收益[22],退耕还林的机会成本即为耕地转化为林地后农民经济收益的损失。本文假设退耕还林后,农民在短期内无法获得林地的经济收益,则耕地收益即可表征退耕还林的机会成本。以黑河中游47个乡镇单位面积耕地收入为样本,利用SPSS进行正态性检验:峰度为-0.688,偏度为0.514,二者绝对值均小于1;单样本k-s检验的显著性检验值为0.200,大于0.05。因此,黑河中游退耕还林的单位面积机会成本服从正态分布,均值为14015.29元/hm2,标准差为6391.2元/hm2。且单位产水量、土壤保持量和固碳量的机会成本也服从正态分布,均值分别为158.01元/m3、13.26元/t、32.47元/kg。

2.4 生态补偿标准

图2 生态系统服务供给推导Fig.2 Derivation of ecosystem services supply

本研究采用最小数据法耦合机会成本和服务增量,求取生态供给曲线和生态补偿标准。假设农户在某地块s上可以做出两种利用决策,即a和b。a表示耕地,单位面积耕地的生态系统服务供给量记作0;b表示林地,并假设单位面积林地的生态系统服务供给量为e。这种假设并不失一般性,因为考虑的是退耕还林生态系统服务价值的变化情况,e即为退耕还林后单位面积土地所能提供的生态系统服务供给目标。最小数据法推导过程[4,23]如图2。

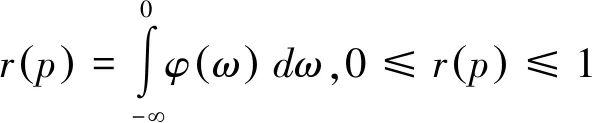

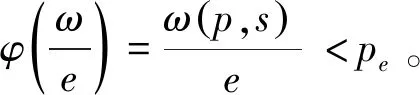

假如农户对某地块的利用决策是以自身利益最大化为目标的,假设其在单位面积土地上所期望得到的收益为v(p,s,z),其中p表示土地利用产出的价格参数;s表示地块;z=a,b表示耕地或林地。若w(p,s)=v(p,s,a)-v(p,s,b)≥0,则耕地收益大于林地,农户会选择土地利用方式a,反之选b。将所有土地单元上的ω(p,s)排序,确定概率密度函数φ(ω),则可计算出采用土地利用方式b的土地单元的比例为r(p):

(4)

总面积为H的土地,在私人均衡下生态系统服务供给的期望值s(p):

s(p)=r(p)·H·e

(5)

(6)

s(p,pe)=s(p)+r(p,pe)·H·e

(7)

2.5 退耕还林情景设置及空间识别

(1)退耕还林情景设置

根据规划目标和条件,设置3种情境进行模拟分析。

情景1:2014年6月,国务院批准《张掖市新一轮退耕还林还草总体方案》,全市申报耕地退耕还林面积1.56×104hm2,占总耕地面积的5.17%,故设定情景1的目标为实现退耕还林比例5.17%,相应补偿标准为4381.35元/hm2。

情景2:2015年12月,国家8部门联合下发了《关于扩大新一轮退耕还林还草规模的通知》。通知明确指出,国家按照每公顷22500元进行退耕还林补助,分三次下发。据此设定情景2为每公顷耕地退耕还林每年补助7500元,即补偿标准为7500元/hm2。

情景3:根据各乡镇耕地收入统计,黑河中游耕地纯收入均值为14015.29元/hm2。在实地调研中发现,研究区坡耕地、沙化耕地及盐碱化耕地等的收益均低于耕地平均机会成本,约为1500—3000元/hm2。在此基础上,结合土地适宜性分级的基本方法[24],以耕地平均机会成本的20%作为坡耕地、沙化耕地及盐碱化耕地等的平均收益。据此设定情景3的补偿标准为2803.06元/hm2。

(2)退耕还林空间识别

① 退耕范围识别。在张掖市《新一轮退耕还林还草总体方案》中,将陡坡耕地、沙化耕地及盐碱地作为退耕对象。因此本研究利用DEM数据计算坡度,并基于《中国1∶10万沙漠分布图》,提取研究区15°以上的坡耕地及沙化、盐碱化耕地作为退耕范围。

② 还林空间识别。选取地形(包括海拔、坡度和坡向)、气候(包括年均降水量、≥10℃积温和太阳总辐射)、土壤(包括有效土层厚度、有机碳含量和土壤质地)和水源(包括地下水埋深和距灌渠距离)四类指标11个因子,通过林地生态适宜性评价进行还林空间识别,指标权重由熵权法获得。利用自然断裂法将评价结果分为5类:高度适宜、适宜、较适宜、较不适宜和不适宜。

3 研究结果

3.1 退耕还林后生态系统服务增量

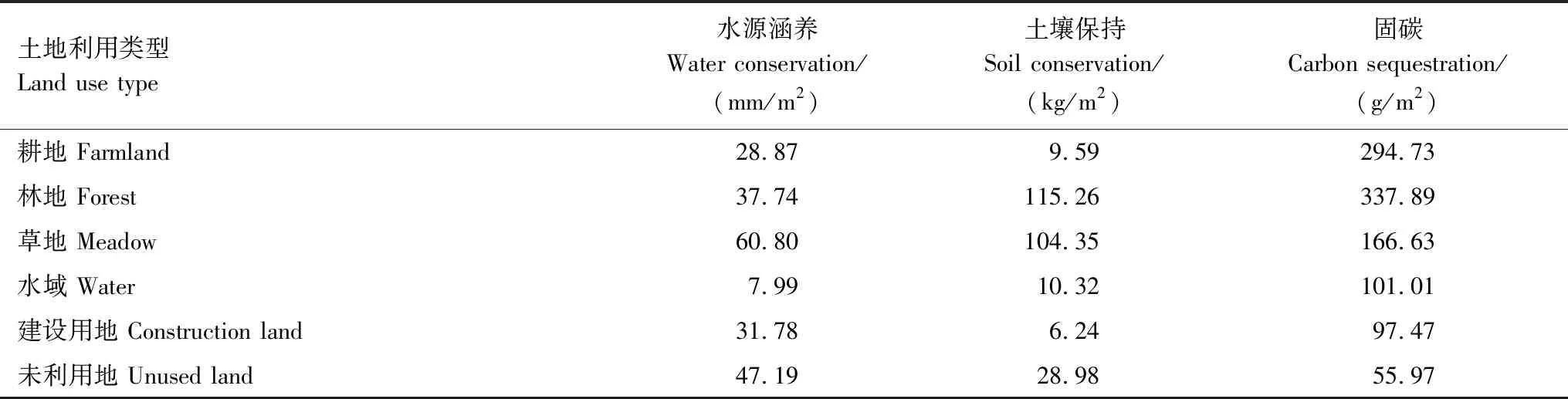

黑河中游不同土地利用类型的生态系统服务供给能力均值如表1。可以看出,林地在土壤保持和固碳方面均具有最高的供给能力,耕地在水源涵养和土壤保持方面的供给能力均较低。退耕还林后,单位面积水源涵养、土壤保持和固碳3种生态系统服增量分别为8.87 mm/m2、105.67 kg/m2和43.16 g/m2。

表1 黑河中游不同土地利用类型的生态系统服务能力

3.2 补偿标准和退耕还林比例曲线

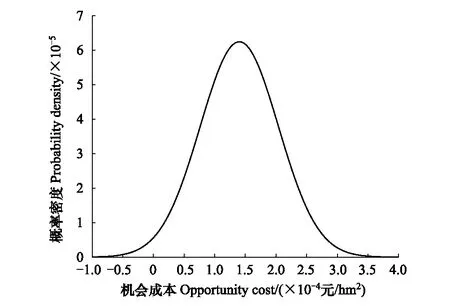

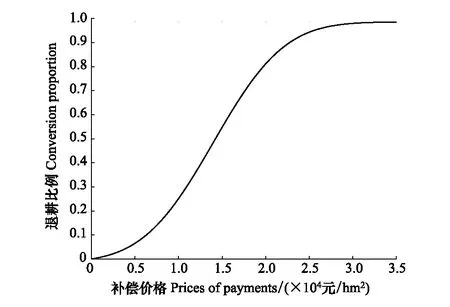

黑河中游单位耕地机会成本的概率密度分布函数如图3。在概率密度分布函数基础上,根据公式(4)积分可求得在不进行生态补偿时退耕还林的比例为1.42%,此时可以增加产水量3.8×105m3,土壤保持量4.53×106t,固碳量1.85×106kg。当实施生态补偿时,根据单位耕地机会成本概率密度分布和公式(6),利用MATLAB推出单位耕地补偿价格与退耕比例的关系曲线(图4)。

图3 单位耕地机会成本概率密度函数 Fig.3 The probability density function of opportunity cost Per area of farmland

图4 单位耕地补偿价格与退耕还林比例关系 Fig.4 The relationship between the prices of payments and the area proportion of returning farmland to forest

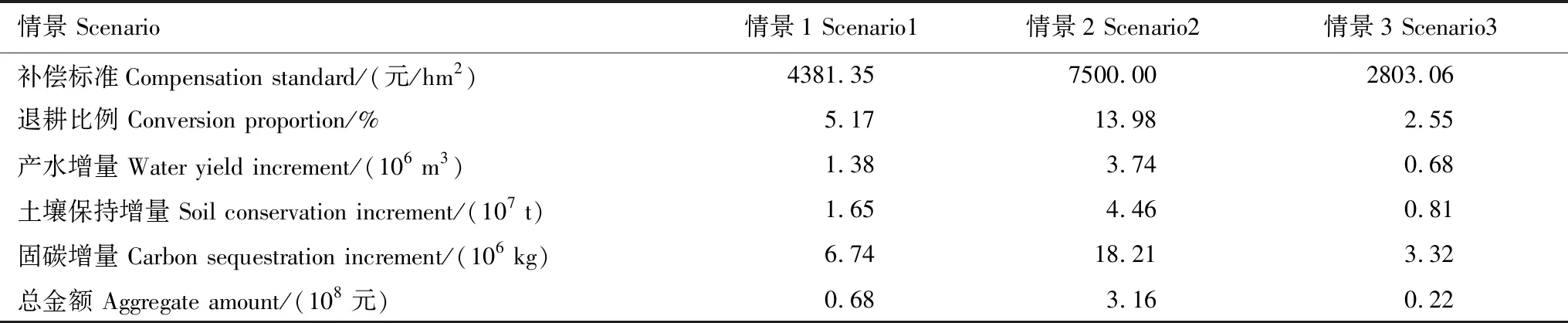

根据补偿标准与退耕比例关系曲线和单位面积生态系统服务增量,计算出3种情景下的补偿标准、退耕比例和生态系统服务供给增量(表2)。

由表2可知,根据最小数据法的计算结果,若要实现《新一轮退耕还林还草总体方案》目标,完成退耕比例5.17%,耕地补偿标准需达到4381.35元/hm2,需要总金额0.68亿元。补偿金额与退耕比例为非线性关系,当补偿标准达到目前政策标准7500元/hm2,可实现退耕比例达13.98%,预计退耕还林补偿总额为3.16亿元,而张掖市新一轮退耕还林工程总投资5.61亿元,因此新一轮退耕还林的计划投资金额可以满足当前补偿标准下的退耕还林目标。如果以单位坡耕地、沙化耕地及盐碱化耕地退耕还林的机会成本2083.06元/hm2为补偿标准,仅能实现2.55%的耕地退耕,需总金额0.22亿元。

表2 情景模拟结果

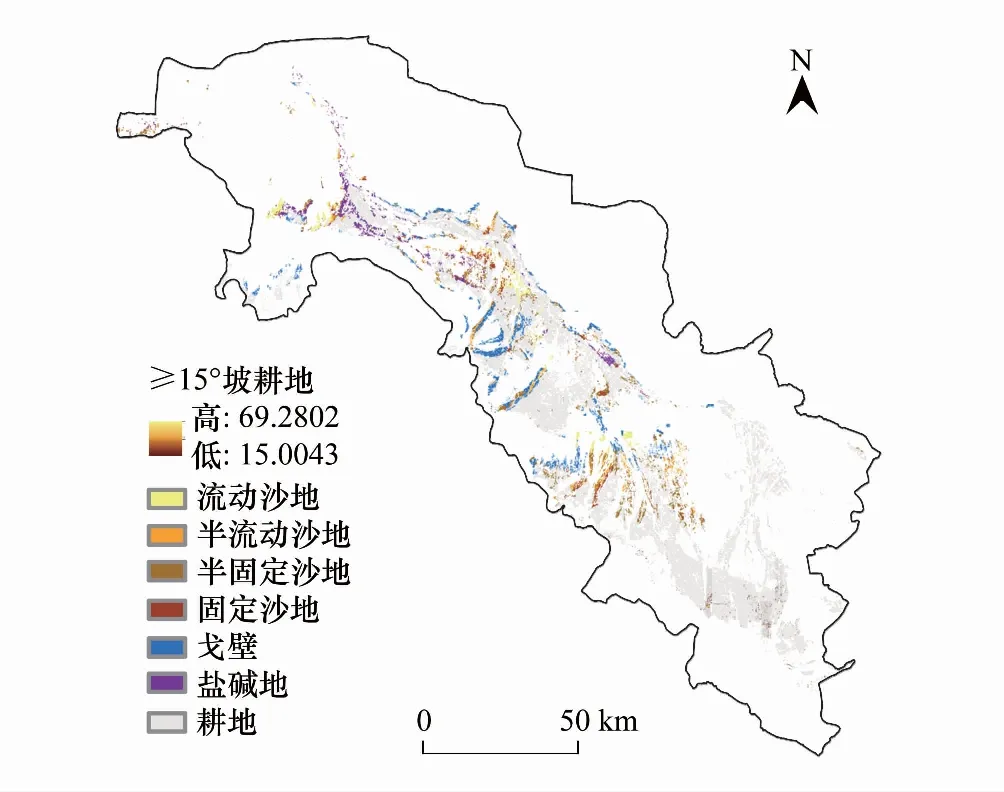

3.3 退耕范围确定及林地适宜性分析

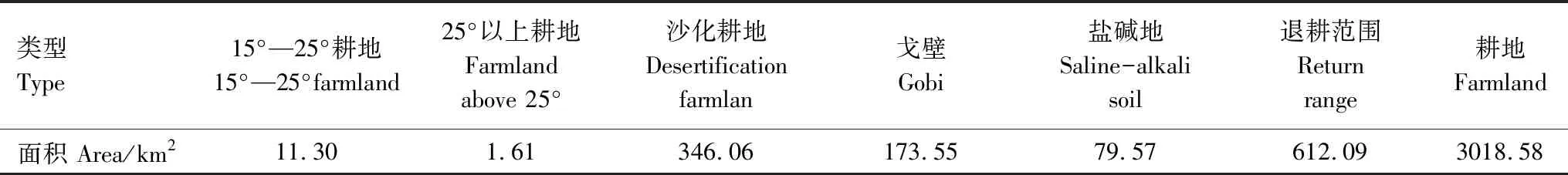

黑河中游退耕范围如表3和图5。黑河中游耕地面积为3018.58 km2,15°以上坡耕地、沙地、戈壁及盐碱地等初步退耕范围为612.09 km2,占耕地总面积的20.28%。目前,需退耕的坡耕地面积很小,集中分布在祁连山山前地区,其中15°—25°耕地面积为11.30 km2,25°以上坡耕地仅为1.61 km2,由此可见上一轮的退耕还林工程中,坡耕地的退耕效果显著。沙化耕地、盐碱地和戈壁是退耕还林的主要区域,主要分布在绿洲与未利用地的过渡区域。其中沙化耕地超过退耕范围总面积的50%,尤其集中分布在中部黑河支流干涸河谷周边。盐碱化的耕地集中于西北部地区,而戈壁则多分布于耕地的边缘地带。

表3 退耕范围内土地利用类型面积统计

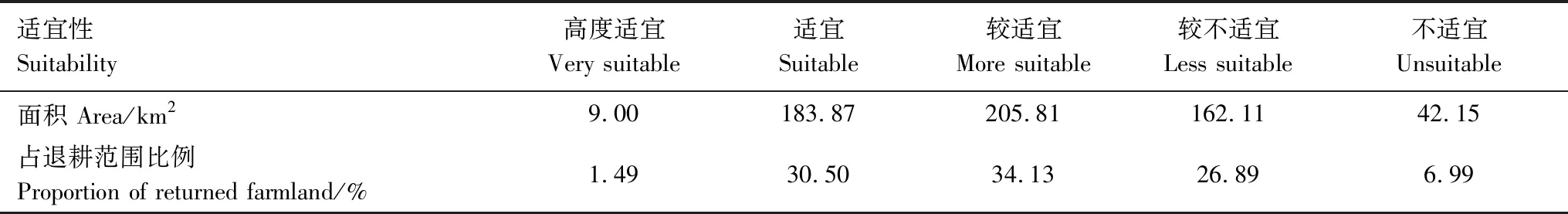

黑河中游退耕范围内的林地适宜性评价结果如表4和图6。山丹县的退耕地林地适宜性最强,其次为临泽县,并且呈现从临泽县向东南和西北两侧适宜性减小的空间分布规律。由表4看出,在612.09 km2的退耕范围内,66.12%耕地适宜退耕还林,其中高度适宜还林的耕地仅有9 km2,主要是山丹县的一些坡耕地。适宜和较适宜林地生长的面积接近390 km2,主要分布在临泽县及甘州区和高台县北部靠近黑河干流的区域。不适宜和较不适宜还林的耕地面积为204.26 km2,占退耕范围总面积的33.88%,主要分布在民乐县、肃南县及高台和甘州的南部地区。

表4 黑河中游退耕范围内林地适宜性统计

3.4 退耕还林空间识别

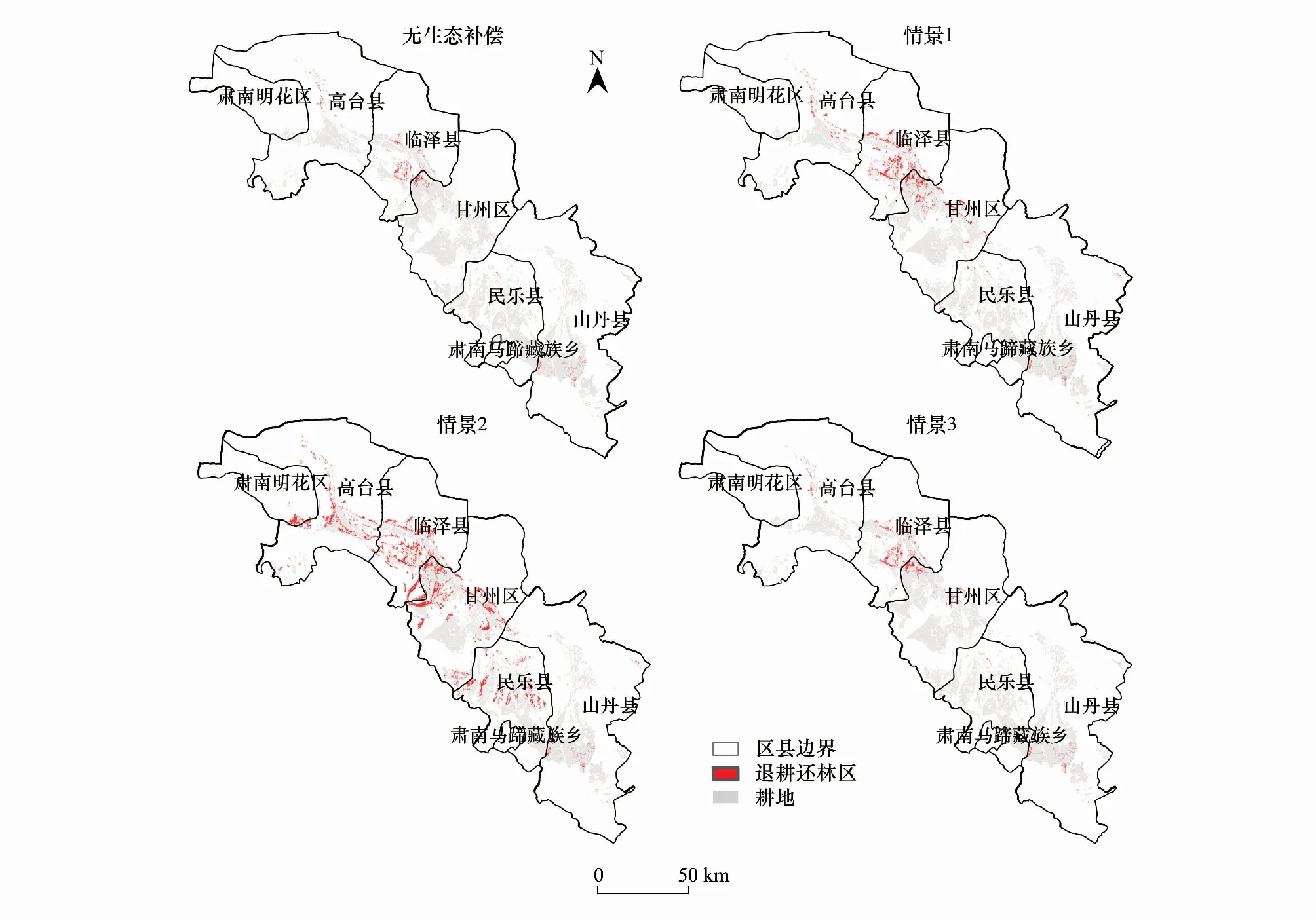

针对无生态补偿、情景1、情景2和情景3四种情况,根据退耕范围内的林地适宜性评价结果和对应的退耕比例,基于林地适宜性高的耕地优先退耕的原则,利用ArcGIS选取相应的退耕单元,从而识别4种情况下的退耕还林空间分布(图7和表5)。

图5 黑河中游退耕范围 Fig.5 The scope of returning farmland in the middle reaches of Heihe River

图6 黑河中游林地适宜性评价结果 Fig.6 The result of forest land suitability evaluation in the middle reaches of Heihe River

图7 黑河中游不同情景下的退耕还林空间分布Fig.7 The spatial distribution in different scenarios in the middle reaches of Heihe River

类别 Type无生态补偿 No eco-compensation情景1 Scenario 1情景2 Scenario 2情景3 Scenario 3面积Area/km2比例Proportion/%面积Area/km2比例Proportion/%面积Area/km2比例Proportion/%面积Area/km2比例Proportion/%高度适宜Very suitable9.0021.009.005.779.002.139.0011.69适宜Suitable33.8679.00147.0694.23183.8743.5767.9788.31较适宜More suitable————205.8148.77——较不适宜Less suitable————23.325.53——不适宜Unsuitable————————

由图7和表5可知,如不实施生态补偿工程,仅有42.86 km2(1.42%)的耕地愿意实施退耕还林,退耕区域的林地适宜性为高度适宜和适宜类,且退耕还林的地块主要位于走廊平原的临泽县和甘州区,以及地形条件极好的山丹县。

情景1:根据张掖市实际申报退耕还林面积设定的退耕比例5.17%。超过90%的退耕还林地块集中分布于临泽县、甘州区和高台县,尤其是距黑河干流较近的沙化耕地,水源条件较好,全部为高度适宜和适宜类,有利于林地的成活和生长。因此,《张掖市新一轮退耕还林还草方案》中规划实现5.17%的退耕还林目标具有科学性和可行性,可保障较高的生态效益。

情景2:根据目前国家的补偿标准7500元/hm2设定的退耕还林目标。基于最小数据法的计算,在现行补偿标准下可实现退耕还林面积为4.22×104hm2,远超过目前申报的1.56×104hm2。空间识别结果显示,临泽县和高台县依旧是主要的还林区域,占总体退耕还林面积的60%以上。还林耕地中,包含了全部适宜林地生长的地块,仅剩5.53%的林地适宜性为较不适宜,因此可以基本保障退耕后的林地生长,实现较高的生态收益。

情景3:根据黑河中游坡耕地、沙化耕地及盐碱化耕地的机会成本2803.06元/hm2设定的补偿标准。退耕区域主要分布在临泽县、甘州区、高台县及山丹县,且全部适宜林地生长。但退耕总面积仅有约0.77×104hm2,可作为退耕还林资金较少时的备选方案。

4 结论与讨论

黑河中游总体生态系统服务供给能力一般,区域差异较大,呈现东南部能力强,西北部能力弱的空间分布特征。土壤保持和固碳能力最强的均为林地,退耕还林后,单位面积水源涵养、土壤保持和固碳三种生态系统服增量分别为8.87 mm/m2、105.67 kg/m2和43.16 g/m2,表明退耕还林有助于提高生态系统服务的能力。在退耕范围内,66.12%耕地适宜退耕还林,其中高度适宜还林的主要是山丹县的一些坡耕地,适宜和较适宜林地生长的耕地主要分布在黑河干流周边。如果不实施生态补偿工程,仅有42.86 km2(1.42%)的耕地愿意实施退耕还林;当补偿标准达到2803.06元/hm2时,退耕的76.97 km2(2.55%)地块全部适宜林地生长;当补偿标准达到4381.35元/hm2时,可实现5.17%耕地退耕,且全部为高度适宜和适宜还林的耕地;当补偿金额达到7500元/hm2时,可实现退耕比例13.98%,且多数属于宜林的地块,可基本保障退耕后的林地生长。

随着退耕还林比例从1.42%到13.98%的逐渐增加,还林耕地按照林地适应性从高到低逐步增加。退耕还林的空间分布以临泽县为中心,向四周扩张,同时存在以北部耕地和未利用地交界处为基线,由北向南逐步推进扩张的变化趋势。退耕还林的初衷是为了增加生态系统服务供给,促进生态系统平衡,同时帮助农民脱贫致富。但是由于黑河中游干旱的自然地理条件和尖锐的水资源供需矛盾,退耕还林的实施需要科学谨慎,避免盲目退耕导致还林后林木难以成活、水资源矛盾深化等问题。本研究充分考虑这一实际情况,根据不同实施情况构建3种退耕还林情景,基于林地适宜性评价结果针对不同情景确定的退耕还林空间单元可以科学指导退耕还林工程实施,保障退耕还林的可行性,实现退耕还林初衷,促进生态系统服务增加。

最小数据法是一种耦合生态系统服务供给与机会成本,利用数学模型推导生态补偿标准与生态系统服务供给曲线的方法。如果实现5.17%的耕地退耕还林,利用最小数据法求得每年补偿标准为4381.35元/hm2,略小于目前7500元/hm2的补偿标准。因此,利用最小数据法可以求得理论上相对高效和经济的补偿标准。但是,最小数据法并没有考虑退耕还林实际推行过程中的农民意愿、地域文化等其他现实阻力。且退耕还林工程一旦实施,农民将长期无法从耕地中获得收益,而生态补偿是一种短期的资金补助。如果不能将解放出来的生产力创造新的价值,那么从长远角度来看,生态补偿项目难以持续推进。因此针对生态补偿机制的研究,在寻找科学方法确定合理经济补偿标准的同时,需要进一步研究如何建立配套的长效机制,鼓励并帮助失地农民就业致富,这样才能提高农民参与积极性,促进生态补偿项目的可持续发展,最终实现区域生态环境的改善。