技术素养内涵与组成的再探

陈文龙 秦浩正

摘要: 目前学界对技术素养的认识仍然比较模糊。尝试从哲学的视角出发对技术素养的内涵作出分析,并将其界定为: 主体即人通过“意识态人工物”向“自然态物质”的投射,促使“自然态物质”转变成“人工态物质”即“物质态人工物”的程序,对主体即人本身所提出的认知与能力方面的要求。并尝试基于心理学的视角对技术的理论素养和实践素养作出分析,将技术的理论素养解构为对技术本身的认知和对技术影响的认知两大部分,而将技术的实践素养解构为技术的预备能力、组建能力、定型能力和精致能力。

关键词: 技术素养; 内涵; 内容组成; 人工物

文章编号: 10056629(2019)7000307中图分类号: G633.8文献标识码: B

1 问题的提出

技术素养是国内外教育学界所共同熟知的一个话题。早在1994年,为发展K12技术教育课程,美国就率先启动了“面向所有美国人的技术”项目(TfAAP)。及至2000年,该项目第二阶段成果《美国国家技术教育标准: 技术学习的内容》正式形成[1]。紧随美国的步伐,我国也在2001年的新高中课程方案中将“技术”纳入了八大学习领域之一[2],并于2003年由国家教育部颁布出台了《普通高中技术课程标准(实验)》[3]。可见,对技术素养的培养早在近二十年前的世纪之交,就已经引起了世界各国的高度重视。但令人诧异的是,截止至2011年,在全美52个州中,仅有14个州为中小学生安排某种形式的技术教育,大部分学区不太重视或根本就不关注它[4]。为此,在2011年,美国国家教育进展评估项目组(NAEP)进一步出台了《2014技术和工程素养框架》,着重强调了技术素养在工程实践活动中的重要地位[5]。无独有偶,我国技术素养的教育在实践过程中也困难重重。2016年3月,国务院总理李克强在政府工作报告中着重强调了当前我国对“工匠精神”的迫切需求[6]。报告的内容从国家人才需要的角度凸显了当前我国教育对学习者技术素养培养的缺陷与不足。一方面是认识层面的大声疾呼,而另一方面却是实践层面的步履蹒跚。矛盾的原因究竟何在?

2 原因的分析

马克思主义哲学观点认为,从矛盾的内外关系来讲,矛盾的内因是事物发展变化的根据,而矛盾的外因则是事物发展变化的必要条件,外因必须通过内因才能起到作用[7]。故笔者认为,技术素养教育实践的举步维艰,固然存在着多方面的原因。但是,其最根本的问题可能依然逃不开技术素养本身,即我们对技术素养的认识与理解。

技术素养作为一项教育工作用语,业已有了数十年的历史。据美国学者Gagel考证,“技术素养”一词最晚至少于1966年就已经由美国工艺教育学者Tower等人提出[8]。但技术素养作为一项教育学概念尚属“年轻”。直到上世纪80年代之后,技术素养作为广义上科学素养的组成部分,才首先在美国逐步引起学界的关注。1983年,Maley从经验的角度提出,生活在现代社会中的人,如不具备技术素养将难以适应现代生活,唯有具备技术素养的人才能扮演好技术的使用者、消费者、生产者、决策者与选择者的角色[9]。1985年,美国科学促进会(AAAS)在所提交的纲领性文件《面向全体美国人的科学》(即“2061”计划)中,将“意识到数学、技术和科学相互依赖的某些重要方式;知道科学、數学和技术是人类事业,知道其长处和局限”等技术方面的内容列入科学素养的范畴[10]。而作为一项独立的教育学概念,技术素养的正式亮相出现于上世纪90年代初。1991年,Dyrenfurth等人尝试从知识、技能及态度三个维度共十个方面对技术素养作出阐释与解构。同年,Hayden等人提出,技术素养就是具有选择、正确应用、追踪和评价适当技术的能力与知识[11]。及至1996年,美国国际技术教育协会(ITEA)(现已更名为ITEEA)正式出版了《技术学习的原理和结构》(TAA),并将技术素养概念定义为:“使用、管理和理解技术的能力”[12]。此后数年间,世界各国纷纷紧随其后,开展了对技术素养概念的研究。比如,2000年,我国台湾技术教育专家李隆盛将技术素养解释为是“人类在解决实际问题以改善生活环境的前提下,善用知识、创意、机具、材料及产品等资源,以适应技术社会及在技术社会中发展的基本能力”[13]。2002年,南非的教育专家提出,技术素养应该包括技术加工与技能,技术知识与理解,技术、社会与环境三个部分。2007年,新西兰的学者也提出了他们对技术素养的看法,认为技术素养的内涵组成包括了“技术实践、技术知识和技术的性质”三个方面[14]。我国教育部亦于2003年出台了《普通高中技术课程标准(实验)》,其中技术素养被定义为理解、使用、管理和参与技术的能力[15]。

通过对技术素养概念形成历史的回顾,我们不难发现,作为一项“年轻”的教育学概念,关于技术素养的内涵与组成,目前学界尚未形成较为统一的看法。世界各国的专家站在各自的立场和经验上,对之也往往各执一词。有的学者将技术素养内涵一元化为一种能力,而有的则认为技术素养涵盖了知识、能力甚至态度等多个方面。因而,对概念内涵的认识目前仍然十分笼统。认识方面的不足就难免造成实践方面的混乱。此外,技术素养作为一项合取概念,实际上由技术与素养两项概念组合而成。关于什么是技术,什么是素养,目前人们的认识也同样存在一定的出入。比如,2001年和2004年的Gallup调查显示,当被问及听到技术一词,首先想到的是什么?竟有三分之二的美国成年人所给出的答案是“电脑”[16]。在美国科学院出具的《从技术角度讲: 为什么全体美国人需要更多地了解技术》报告中,反复指出当代社会中一个未被普遍承认的悖论: 人们处于技术社会之中,生活、工作中充斥着各种技术,但是相对而言国民越来越不了解技术,不晓得技术的起源、原理、影响、风险等,简言之人们成了“技盲”[17]。这些情况使得本已面容模糊的技术素养概念,在其内容组成方面就显得更加的扑朔迷离。教育者面对这样一项概念,往往虽然感于言之有物,却又叹于无从下手。

因此,笔者将尝试从哲学的角度出发,对技术与素养两项概念作出分析,继而形成对技术素养概念内涵的界定。尔后,笔者也将尝试基于心理学的视角对技术素养的内容组成作出进一步解构,从而为技术素养的教育实践提供较为可行的理论参考。

3 概念内涵的界定

3.1 技术内涵的分析

关于技术本身究竟是什么,目前尚未形成统一的定论。但是大体上存在三种类型的看法。第一种观点认为,技术是一种外显的操作行为。比如,古希腊时代的哲学巨匠亚里士多德,首先将科学和技术加以区分,并将技术定义为人类活动的技能[18]。及至近代工业文明形成,伴随着机械活动对人力行为的替代,马克思对技术的这一定义又作了进一步的扩展。他认为,技术包含了两个含义,一个是活动方式本身(技能),另一个则是代替人类活动的装置[19]。当代技术史学家乔治·巴萨拉也从回顾技术发展历史的角度认为,“技术和技术发展的中心要素不是科学知识,也不是技术开发群体或社会经济因素,而是人造物本身”[20]。第二种观点则认为,技术本质上是一种内隐的知识经验。德国早期哲学家贝克曼(Johon Beckmann)就曾提出,技术是“指导物质生产过程的科学或工艺知识”,这种知识“清楚明白地解释了全部操作及其原因和结果”[21]。而莱顿在“作为知识的技术”一文中则充分肯定了技术的知识内涵[22],并将技术看作是“一种离散的、不同于科学知识的知识形式”,“是关于如何做或制造东西的知识”[23]。第三种观点主要对前两者作出了调和,认为无论是内隐的知识经验,还是外显的操作行为,均属于技术本质的范畴。比如,卡尔·米切姆就把技术分为四种不同的基本类型,即作为客体的技术,作为过程的技术,作为知识的技术,作为意志的技术[24]。而布莱恩·阿瑟也认为:“作为实现目的的方法和工具,技术可以是方法、流程或者裝置,具体而言,可以是语音识别算法,或者是化学工程中的过滤工艺,或者是某种型号的柴油机。[25]”

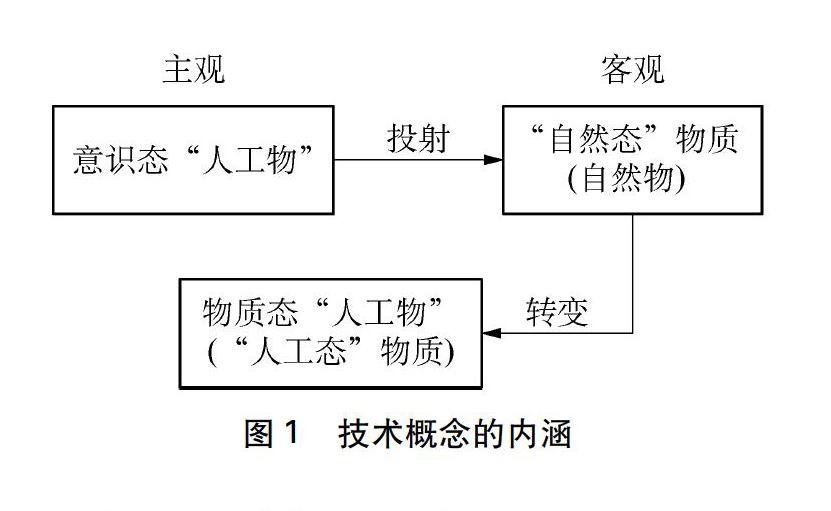

虽然,不同的专家与学者居于各自的时代和立场,对技术的内涵有着不尽相同的表述。但笔者认为,套用哲学中的“存在”概念来看,作为广义上的一项人类活动,技术的主体无疑是人,而活动的客体则是客观存在的物质。因此,上述观点实际上都表达了以下两方面的内容。首先,站在活动的主体即人的视角来看,技术的初始起点是人头脑中对理想客体的设想构思,即存在于意识世界的“人工物”(“意识态人工物”);而技术的直接目标则是在物质世界中创造出与之对应的理想客体即存在于物质世界的“人工物”(“物质态人工物”)。故主观上技术是“意识态人工物”转变为“物质态人工物”的有序流程,即程序。作为一套由人及物的程序,技术必然最先存在于主体内隐的意识层面,即形成所谓的程序性知识。尔后,外化于主体外显的行为层面,即形成所谓的程序性操作。继而,可能进一步为物质性的器械活动所替代,即形成实体性的活动装置。故而,技术是主体意志的扩展与延伸,是人的主观意识世界对客观物质世界的投射与同化。其根本的目的是满足人的主观需要。其次,居于活动的客体即物质的视角来看,技术的发生不是物质主动自发的,而是在人意志的驱使下被动进行的。因而,人的意识投射是技术发生的前提。而发生的初始起点是物质的自然状态存在(即“自然态物质”或曰“自然物”),而发生的终点则是物质的人工状态存在(即“人工态物质”或曰“物质态人工物”)。故客观上技术是“自然态物质”在人的主观意识投射之下转变为“人工态物质”的程序。作为一个客观上由物及人的程序,技术也是物质人文属性的形成与发展,是客观物质世界向人主观意识世界的内化与顺应。

通过上述分析,我们不难发现,“物质态人工物”或者说“人工态物质”是技术活动的直接目标指向。主观存在的“意识态人工物”是目标的理性先驱,而客观存在的“自然态物质”则是目标的经验基础。只有两者的辩证统一,才能最终形成目标本身。因此,综合主、客体两种视角,笔者将技术概念的内涵界定为: 主体即人通过“意识态人工物”向“自然态物质”的投射,促使“自然态物质”转变“人工态物质”即“物质态人工物”的程序(见图1)。

3.2 技术素养内涵的分析

素养一词是我们日常语境中所经常言及的用语,根据《现代汉语词典》中的解释,一般被理解为“平日的修养”[26],比如文明素养、文化素养等。但是,当前我国教育学领域中所提及的素养概念,实际上是伴随着西方“科学素养”、“核心素养”等理念的提出而出现的舶来词汇。从概念的解构上来看,技术素养是一项“合取概念”,由技术和素养两项概念组合而成。其中素养是技术素养的概念本质,而技术则是对素养具体类型起到限定作用的概念外延。目前在英语语境中,素养所对应的词汇大体有两个。一者为“competency(competence)”,如经合组织(OECD)所提出的“key competencies”在我国就被译为“核心素养”。另一者为“literacy”,如美国《国家科学标准》中所提及的“scientific literacy”在我国亦被称作“科学素养”。根据《韦氏词典》中作出的解释,“competency(competence)”一般是指“具备胜任某项活动之能力的资质或状态”[27]。故而“competency”是某项活动作为客体对主体即人所提出的行为要求。而同样在《韦氏词典》中,“literacy”则被解释为“具备读写能力的资质或状态”[28]。由于读写能力本质上是人“第二信号系统”加工作用,故而“competency”是某项客体对主体即人所提出的认知要求。因此,从概念的语义上来讲,“literacy”型的素养可以被理解为是一种理论素养,其目的是发展主体指向某一客体或活动的认知;而“competency”型的素养则可以被理解为是一种实践素养,其目的是发展主体指向某一客体或活动的能力。基于马克思主义哲学的观点来看,宏观上,实践与理论是社会的文明发展和进步所不可或缺的两大基本方面,从实践到理论往往是文明发展的第一次飞跃,而从理论到实践则往往是文明发展的第二次飞跃。两者之间循环往复,继而推动社会文明“螺旋上升”式的发展。而如果居于现代心理学研究的角度来看,微观上,人的认知发展与人的能力发展两者之间,也同样存在着上述规律。叶奕乾等人就曾指出,认知与能力虽分属两个不同的范畴,但存在着相互促进的密切关系[29]。能力的发展往往需要认知的基础,而认知的进步也经常需要能力作为前提。这就如同,人类对物理光学的认知,催生了显微镜和望远镜的发明,使人的观察能力得到了发展。而这样一种观察能力的发展,又反过来促进了人类对生物、天体等方面认知的进步。因此,综合宏观与微观两种视角,教育学中所谓的素养概念其内涵可以被定义为: 客体或活动对人所提出的认识与行为要求,其目的是促进人的认知机能与能力机能的相互促进与循环发展。

基于对技术和素养两项概念内涵的哲学分析,笔者将技术素养概念的内涵合取定义为: 主体即人通过“意识态人工物”向“自然态物质”的投射,促使“自然态物质”转变为“人工态物质”即“物质态人工物”的程序,对主体即人本身所提出的认知与能力方面的要求。根据素养所包含要求类型的不同,技术素养又相应地可以分野为以认知发展为目的的技术理论素养和以能力发展为目的的技术实践素养。那么,这两种类型的素养又究竟包含了哪些具体的内容呢?

4 内容组成的分析

要对技术理论素养与技术实践素养的组成内容作出分析,就难免需要对技术本身作出相应的解構。解构技术本身事实上存在着多种可行的视角。由于技术素养是一项教育学概念,故而笔者尝试从心理学的视角出发,对技术的内容组成及其结构作出分析。

4.1 技术组成的解构

技术作为介乎于“意识人工物”与“物质态人工物”之间由内而外的转化程序,从发生形成的时间序列上,依次可以分为内隐于意识层面的意识态程序,即程序性知识,和外显于行为层面的行为态程序,即程序性操作(包括为实体性装置所替代的机械化操作)。由于程序性操作实质上是主体即人的程序性知识于其客观行为层面的外化体现,故而程序性知识是程序性操作的本质,程序性操作是程序性知识的表象。再者,由于“人工物”本质上是具体的而非抽象的,其存在总是归属于特定的领域,并针对主体特定方面的社会需要。因而,技术所包含的程序性知识和程序性操作,也终归是特定领域中的程序性知识和程序性操作。

根据目前认知心理学的研究发现,特定领域的程序性知识大体上主要由特定领域的事实性知识和一般程序性知识所构成。其中,一般程序性知识又称动作,主要指的是具有高度迁移性的一般方法或一般途径[30]。而特定领域程序性知识的形成,又大体经历了三个阶段。首先,是认知阶段。在该阶段,主要的任务是活动主体提取记忆系统中特定领域的事实性知识与一般程序性知识,将两者相匹配形成产生式,即单个的操作步骤。其次,是联系阶段。在该阶段,主要的任务是将在认知阶段中所形成的若干孤立的产生式作时间序列上的有序联结,从而形成完整的步骤组合。其三,是自动化阶段,即通过行为上的操作和执行,对联系阶段所形成活动程序予以精致化,去除中间环节的陈述性内容以及个别冗余性步骤,从而形成连续的程序性知识链,即完整的程序[31]。

因此,基于上述认知心理学的原理,技术作为一种特定领域的转化程序,其形成的过程也相应地可以分为以下几个阶段。首先,是技术的预备阶段。该阶段的主要任务,是通过活动主体对意识态人工物的认知加工,建立“意识态人工物”与若干“自然态物质”(或次级“人工态物质”由“自然化”走向“人工化”是一个连续的过程。因而,于不同的“人工物”,其人工化的程度也同样存在着差异。比如,烧结砖是“人工物”,建筑也是“人工物”。但烧结砖是建筑形成的原料,故而相对于建筑级的“人工物”,烧结砖为“次级人工物”。)之间的投射对映关系,将“意识态人工物”解构为由一系列“自然态物质”(或次级“人工态物质”)的陈述性知识(即命题)及其相互之间关系所组成的命题结构网络。比如,在土木工程中,我们可以将所需建造的柱体大体解构为两项命题,即钢筋框架和混凝土。两者之间的关系是混凝土填充和包裹钢筋框架。如果有必要作深入地细分,我们还可以将混凝土进一步解构为四项次级命题,即水泥、沙粒、石片和水。四者之间是均匀混合的关系。而钢筋框架也相应地可以进一步解构为两项次级命题,即钢筋指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。一般呈直线装。和箍筋用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。。两者之间是组合关系。其次,是技术的组建阶段,即通过活动主体将“自然态物质”(或次级“人工态物质”)命题之间的陈述性关系替换为一般程序性知识即动作,从而形成若干相对孤立的活动操作步骤。比如,我们将水泥、沙粒、石片和水四项命题之间的均匀混合关系替换为搅拌动作,就能形成“步骤1”,即混凝土的预制。我们将钢筋和箍筋之间的组合关系替换为捆绑和嵌套等动作,就能形成“步骤2”,即钢筋框架的构建。而我们将混凝土与钢筋框架之间的填充与包裹关系替换为浇筑动作,则能形成“步骤3”,即柱体的成型。其三,是技术的定型阶段。该阶段的主要任务,是通过活动主体将前一阶段所形成的相对孤立的若干活动步骤,依据时间序列的先后进行联结,从而形成比较完整的步骤流程。比如,根据时间顺序,我们将“步骤2”、“步骤1”与“步骤3”依次联结,就能初步形成完整的柱体建造的程序。其四,是技术的精致阶段。在该阶段,活动主体在形成阶段所获取的步骤组合的指导下,形成行为层面的程序性操作。并在操作执行的过程中逐步对步骤组合予以精致,去除中间环节的陈述性成分及冗余步骤。比如,步骤1和步骤2事实上可以同步进行,以提高执行效率。

4.2 技术理论素养的组成

技术的理论素养,即为技术作为一项活动对人本身所提出的认识要求,其目的是发展主体指向技术的理性认知。从认识范围的角度来讲,技术的理论素养又可以进一步区分为对技术本身的认知和对技术影响的认知。对技术本身的认知是将技术作为一个孤立的系统,采用分析的视角认识技术。其主要涉及主体对技术的内涵与本质、技术的组成与结构以及具体领域的技术等方面内容的认知。而对技术影响的认知则是将技术作为更广域系统的一个组成单位,采用分析的视角去认识在其中的地位和作用,比如技术与人的关系、技术与科学的关系、技术与工程的关系乃至技术与社会、环境的关系等。目前,在国内外学界所提出的技术素养大都是指技术的理论素养即“technology literacy”。比如,在《美国国家技术教育标准: 技术学习的内容》中,关于技术素养就主要被划分为了技术的本质、技术与社会、设计、应付技术世界所需的能力以及设计世界等几大部分[32]。

4.3 技术实践素养的组成

技术的实践素养,即为技术作为一项活动对人本身所提出的行为要求,其目的是发展主体指向技术的实践能力。根据对技术内容组成的上述解构,我们可以相应地将技术素养解构为技术的预备能力、技术的组建能力、技术的定型能力和技术的精致能力。其中,技术的预备能力主要是指,学习者是能够对“意识态人工物”作有效的认知加工,从而在理解的基础上建构“自然态物质”(或次级“人工态物质”)的命题结构网络。技术的组建能力主要包含两部分内容。首先是学习者是否能够理解掌握相当数量的一般程序性知识即动作。其次是学习者是否能够通过将一般的程序性知识与人工物的命题结构网络中的命题相结合,从而形成人工物制造的孤立步骤。技术的定型能力主要是指,学习者能够按照时间先后的顺序,将孤立的步骤依次组合,从而建构人工物制造的初步完整流程。而技术的精致能力也包含了两部分内容。其一,是学习者是否能够根据业已建构行程的初步完整流程在行为层面操作执行。其二,是学习者是否能够通过行为层面的操作执行,对初步完整的流程进行适当的精简,从而提高执行效率。

5 对技术素养教育的启示

技术本质上是人意志对外的扩展与延伸,技术素养本质上也就是人对自身意志扩展的理性认识与实践运用。目前,在世界范围内,对技术素养的认识仍然显得十分笼统,对技术素养的教育也还主要停留在对技术及其影响的认识。本研究通过哲学的视角将技术素养的内涵定义为: 主体即人通过“意识态人工物”向“自然态物质”的投射,促使“自然态物质”转变“人工态物质”即“物质态人工物”的程序,对主体即人本身所提出的认知与能力方面的要求。同时,本研究也从心理学的角度对技术素养的内容组成作出了分析,将技术的理论素养解构为对技术本身的认知和对技术影响的认知两大部分,而将技术的实践素养解构为技术的预备能力、组建能力、定型能力和精致能力。期望通过本研究,能够为目前技术素养的教育和教学提供可靠的逻辑依据与理论参考。当然,对技术素养的认识必然是一个长期的过程,本研究限于水平与篇幅等原因,仍然存在诸如缺少具体情境等一些问题,这也需要在日后的研究中得到进一步探索与论证。

参考文献:

[1]赵中建. 美国州级技术教育标准研究[J]. 全球教育展望, 2004, (1): 42~47.

[2]陈向阳, 冯蔚蔚, 邵健伟. 国际技术教育课程评价: 困境、经验与启示[J]. 外国教育研究, 2011, (10): 58~59.

[3]邓亚东. 技术素养标准——技术学习内容的特点及其理念研究[D]. 北京: 首都师范大学硕士学位论文, 2009: 1.

[4]National Technological Literacy Council, National Academy of Engineering, National Rsearch Council. Technically Speaking: Why all Americans need to know more about technology [R]. Washionton, D.C. : National Academy Press, 2002: 59.

[5]秦婷, 柏毅. TLA與NAEP技术素养评估的比较研究[J]. 时代教育, 2011, (10): 1.

[6]胡洪江, 田丰. “工匠精神”首次登上政府工作报告 为何总理如此看重[EB/OL]. http://www. moe. edu. cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/jyzt_2016nztzl/2016_zt06/16zt06_gjjs/201605/t20160503_241786. html, 20160307/20171227.

[7]许俊达著. 马克思主义哲学范畴史述要[M]. 上海: 上海社会科学院出版社, 2015: 14.

[8]Gagel C W. Literacy and technology: Reflections and insights for technological literacy [J]. Journal of Industrial Teacher Education, 1997, 34(3): 6~34.

[9]Maley D. Teaching the heritage of technology: Past, present, and future [J]. The Technology Teacher, 1983, 45 (3): 4~6.

[10]王庆华, 陈向阳. 国际技术素养研究——内涵及其测量[J]. 职业教育研究, 2012, (3): 9~10.

[11]Hayden M A. The development and validation of a test industrial technological literacy [J]. Journal of Technology Education, 1991, 3(1): 30~42.

[12][29]国际技术教育协会著. 黄军英等译. 美国国家技术教育标准: 技术学习的内容[M]. 北京: 科学出版社, 2001: 9, 15.

[13]李隆盛, 科技与人力教育的提升[M]. 台北: 台北师大书苑, 2000.

[14]李政. 技术素养的内涵与结构研究[J]. 武汉职业技术学院学报, 2013, (2): 20.

[15]中华人民共和国教育部制定. 普通高中技术课程标准实验[S]. 北京: 人民教育出版社, 2003.