上市公司内部控制重大缺陷披露情况与评价

丁莉

摘要:2017年度沪深两市共有40家公司的内部控制审计报告被出具了否定或无法表示意见,其中12家公司内部控制与财务报表同时被出具非无保留意见。分析发现,这12家公司被注册会计师在审计报告中披露的内部控制重大缺陷均在2项以上,部分公司内部控制甚至形同虚设。基于此,本文从上市公司内部控制信息披露的准确性、完整性、及时性、真实性、合法合规性和公平性六个方面对12份内部控制审计报告所披露的重大缺陷信息进行了评价,认为12份内部控制审计报告所披露重大缺陷信息的准确性良好,真实性合格,完整性部分合格,及时性有待加强,但合法合规性和公平性缺乏考评依据,无法评价。

关键词:内部控制审计报告;非无保留审计意见;重大缺陷信息披露

一、引言

21世纪初,安然、世通等世界巨头相继爆发财务丑闻,彻底扣击了投资者对资本市场的信心(Congress report,2002)。为改变这一局面,美国国会以压倒性票数通过萨班斯法案,明确指出上市公司必须建立有效内部控制体系,并要求管理层对其有效性作出声明,审计师对公司内部控制有效性作出鉴证。与此同时,我国的“银广夏”等财务造假事件也引起了监管层的高度关注,为加强和规范企业内部控制,保证企业内部控制评价及其信息披露质量。2010年4月26日,财政部等五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》,要求境内外同时上市的公司自2011年1月1日起先行施行企业内部控制规范体系;2014年1月3日,证监会发布《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》,从内容和形式上对上市公司内部控制评价报告进行了详细的规定。但从实际执行情况来看,沪深两市上市公司对自身内部控制都持有比较乐观、满意的态度,内部控制评价报告的评价结论偏高,很多上市公司披露的内部控制信息只是简单地罗列出了公司现行的各种规章制度、治理結构情况、涉及到的重点控制活动等,多数没有对相关内容进行进一步的描述,内部控制信息披露内容比较空泛、缺乏实质内容,仅仅是为了满足证监会、交易所等监管部门关于内部控制信息披露的相关硬性要求。而内部控制审计报告作为内部控制信息披露的重要方式,由注册会计师独立开展审计并发表审计意见,其对上市公司内部控制情况信息的披露更为公允客观,尤其是非无保留意见内控审计报告通常被认为注册会计师执行了高质量的审计工作。基于此,本文以2017年12份非无保留意见内控审计报告为例,分析我国上市公司非无保留意见内控审计报告的具体情况,并对相应的内部控制重大缺陷信息披露情况作出评价。

二、非无保留意见内控审计报告统计分析

(一)非无保留意见内控审计报告的公司板块分布

截至2018年8月30日,沪深两市共有1771家上市公司对外披露了2017年度内部控制审计报告。在1771家上市公司中,沪市主板1243家,深市主板469家,中小企业板55家,创业板4家。与2016年相比,2017年上市公司出具内部控制报告的比例从49.92%升至50.43%。在出具内部控制审计报告的上市公司中,有1737家的财务报表审计机构和内部控制审计机构为同一家事务所,占比为98.08%,与2016年度基本持平。非标准意见内部控制审计报告86份,占比为4.86%,其中否定意见的审计报告39份,无法表示意见的审计报告1份。具体披露情况如表1所示。

(二)非无保留内部控制审计报告的公司所在行业分布

从非无保留内部控制审计报告的行业分布来看,农、林、牧、渔业被出具非无保留意见内部控制审计报告的比例最高,反映出农业类上市公司面临的内部控制重大缺陷风险较高;其次,信息传输、软件和信息技术服务业、采掘业、房地产业、以及制造业等行业的非无保留意见内部控制审计报告比例也高于整体上市公司非无保留意见内部控制审计报告比例(2.26%),应当引起关注。具体的分布情况如表2所示。

(三)非无保留意见内部控制审计报告披露的主要事项

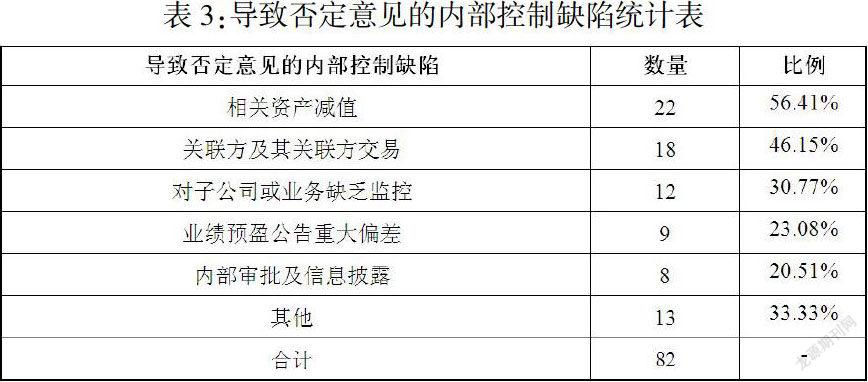

1.否定意见内控审计报告披露的事项。在全部40份非无保留内控审日报告中,有39份否定意见内控审计报告,导致否定意见的内控缺陷如表3所示。其中,22份涉及资产减值,18份涉及关联方及其关联方交易,12份涉及对子公司或部分业务缺乏监控,9份涉及业绩预盈公告重大偏差。总披露事项为82项,平均每份否定意见内控审计报告披露2.1项导致否定意见的内部控制重大缺陷,其中最为常见的是资产减值与关联方及其关联方交易。通常认为,资产减值的会计处理直接与管理层意图相关,涉及较高的管理层主观判断。管理层也常利用资产减值平滑利润。因此,资产减值的内部控制设计与执行是否有效直接影响关键业绩指标,这也成为了注朋会计师出具否定意见内控审计报告最常见的原因。另外,与关联方及其关联方交易相关的内部控制如果设计或执行无效则会成为管理层虚构交易的手段或导致企业在交易过程中遭受损失。

2.无法表示意见内控审计报告披露的事项。在财务报告内部控制审计中,如果审计范围受限,在无法解除业务约定的情况下需要发表无法表示意见。在2017年全部40份非无保留意见内控审计报告中,仅信永中和对康达尔出具了无法表示意见的内部控制审计报告。根据信永中和在康达尔审计报告中的披露,导致无法表示意见是由于不能确定治理层、管理层、监事会的关键成员涉嫌背信损害上市公司利益罪被公安局刑事拘留的期后事项对公司2017年12月31日财务报告内部控制有效性的影响程度,因此,无法对公司财务报告内部控制的有效性发表意见。

(四)非无保留内部控制审计报告讨应的则务报表审计报告

如表4所示,2017年度在39家被出具否定意见内控审计报告中,11家公司的财务报表审计报告意见类型为标准无保留意见,3家为带强调事项段的无保留意见,1家为带持续经营事项段的无保留意见,13家为保留意见,11家为无法表示意见,非标准无保留意见的比例接近72%。与此同时,内部控制审计无法表示意见公司的财务报审计同样被出具了无法表示意见的审计报告。这在一定程度上反映出内部控制对财务报表公允反映企业真实状况的重要性,与财务报告相关的内部控制存在重大缺陷则很可能表明企业存在较高的重大错报风险。因此,财务报告内部控制审计可以为注册会计师在审计过程中评估并应对上市公司可能存在的潜在错报风险提供更有价值的信息,也为报表使用者提供了了解上市公司的渠道。

三、内控与财报审计同时被出具非无保留意见的情况分析

(一)基本情况

2017年度,9家会计师事务所对12家上市公司分别同时出具非无保留意见的内部控制审计报告和财务报表审计报告,具体情况如表5所示。从公司类型来看,除1家公司(烯碳退)已被终止上市以外,其余11家均为退市风险警示公司,公司经营状况堪忧;从披露日期来看,9家上市公司在2018年4月30日之前正常披露,其余3家均延期披露;从内控与财报审计意见的类型来看,11家公司的内控意见为否定意见,1家公司为无法表示意见,同时12家公司的财报审计均被出具了无法表示意见。

(二)内控重大缺陷信息披露情况统计

根据表6的统计数据,2017年度12家同时出具非无保留意见的内部控制审计报告和财务报表审计报告的上市公司均被中国证券监督管理委员会下发《调查通知书》。从披露的内部控制重大缺陷类型来看,12家公司中超过二分之一的涉及到资金活动管理存在缺陷、合同及印章管理不足、內部审批及信息披露不够、对子公司或业务缺乏监控以及担保业务存在重大缺陷等问题;从单个公司涉及的内部控制重大缺陷来看,最为严重的是烯碳退,包揽11项重大缺陷,公司内部控制形同虚设;*ST信通、*ST保千、*ST凯迪以及*ST华泽均在6项及以上,同样涉及较多的内部控制重大缺陷。在这12家上市公司里,*ST华泽和*ST康达的董监高更是涉及犯罪,已被证监会移送公安机关。总的来看,导致上市公司内部控制重大缺陷主要有以下两点原因:一是公司实际控制人或大股东、管理层和治理层凌驾于公司内部控制之上,导致内部控制失效;二是内部环境(如内部信息与沟通的控制、内部监督控制)存在重大缺陷,较多关键内控职能缺位,内部监督缺失。

四、非无保留意见内控审计报告重大缺陷信息披露情况评价

针对2017年12份非无保留意见内控审计报告重大缺陷信息披露情况,将主要从上市公司内部控制信息披露的准确性、完整性、及时性、真实性、合法合规性和公平性这六个方面,对12份内部控制审计报告所披露的重大缺陷信息进行大致评价。

(一)准确性

从12家被出具非无保留意见的内部控制审计报告来看,所披露的内部控制重大缺陷信息一般都没有关键文字和数字错误;公告文稿简洁明了;语言流畅,表达清晰,不存在歧义和误导性陈述,达到了准确性标准。

(二)完整性

由于我国尚未就内部控制信息的披露方式、具体格式和披露内容作出统一的规范要求,从而导致各上市公司的内部控制信息披露格式不统一,发布的内容可比性不强,有些公司对其内部控制制度的设置情况进行了详细介绍,但对于内部控制的运行和内部控制缺陷信息则用只言片语略过。通过对12份内部控制审计报告所披露的重大缺陷信息进行比较,本文认为带有具体事例和详细说明的内部控制缺陷信息比“一句话”形式上披露的信息,具有更丰富的信息量和更高的质量,可理解性也更高,并且带有具体事例和详细说明的内部控制缺陷信息可信度更高,也能更好地体现公司对内部控制缺陷的整改措施和完善内部控制制度的实际行为。

(三)及时性

不同于财务报告披露的及时性,公司年度内部控制评价报告和内部控制审计报告一般随年报出具。虽然12份内部控制审计报告均随年报同时出具,但*ST凯迪、*ST华泽和*ST康达这3家公司于2018年5月初,在2017年度上市公司年报披露法定截止时间过去后,发布了《关于无法在法定期限内披露定期报告及公司股票停牌的公告》,原因均和会计或审计工作相关。按照证监会的规定,上市公司如果在当年8月31日之前还无法披露当年年报,则会被强制退市,*ST康达在规定时间的最后一天勉强发布年报才导致风险解除。因此,披露重大缺陷的及时性有待进一步加强。

(四)真实性

从上市公司所披露的外部信息很难考察其披露内部控制缺陷信息的真实性,但被出具了非无保留审计意见内部控制审计报告的违规公司,则可以从相应的信息来验证其内部控制缺陷信息披露的真实性,如中国证券监督管理委员会下属部门和派出机构的各地证监局下达的《调查通知书》、证券交易所的函件、公安机关的相关信息、注册会计师出具的财务报表审计报告等。因此,披露了否定意见或无法表示意见的上述12份内部控制审计报告的违规公司中,内部控制缺陷信息披露的真实性较高,这部分违规公司对内部控制缺陷的披露执行较好。

(五)合法合规性

合法合规性主要是考核内部控制信息披露是否符合法律、法规和相关业务规则的规定,内部控制信息披露涉及的程序是否符合法律、法规和相关业务规则的规定。我国现阶段尚未出台针对内部控制信息披露的相关法律法规,因此对12份内部控制审计报告披露重大缺陷信息的合法合规性的考察因缺乏依据,而无从考察。

(六)公平性

公平性主要考核公司披露内部控制信息是否存在提前向特定对象单独披露、透露或泄露的情形;内部控制信息披露前公司股票交易是否出现导常等。由于内部控制审日报告中的内部控制缺陷信息是随年报同时出具的,重大缺陷信息的市场反应即公司股票交易是否出现波动,难以同年报其他信息反应进行区分,因此对内部控制信息披露的公平性也难以确定,导致12份内部控制审计报告披露的重大缺陷的公平性难以考察。

五、结论

2017年度,我国上市公司出具内部控制报告的比例与2016年相比增加1.01%,披露比例首次超过50%;与此同时,非无保留意见比例为2.26%,与2016年度的1.40%相比明显上升,增幅达61.43%。一定程度上反映出审计机构的执业态度更为谨慎,对被审计单位内部控制的关注更为深入细致,为报表使用者了解上市公司可能存在的潜在错报风险提供了更有价值的信息。按照我国《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,执行内部控制规范体系的企业在披露年度自评报告的同时,还应聘请具有资质的会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计,并将审计过程中发现的内部控制重大缺陷予以披露,以提醒投资者关注。但是从实际执行的情况来看,仅有50%左右的企业执行这一要求,发表非保留意见的比例虽然显著上升,但仍然只有2.26%。有效的内部控制是企业规避舞弊风险、保障财务报告真实可靠、预防内部因素致损的第一道防线,也是资本市场有效运转的重要基石。因此,有关监管机构应当督促相关企业尤其是上市公司严格执行《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,改变重财务报表审计轻内部控制审计的局面。

参考文献:

[1]姚晓蓉,朱燕.上市公司内部控制审计报告披露研究[J].财会通讯,2018,(19):25-28.

[2]何丽梅,李琪.上市公司内部控制缺陷分析评价——基于非标准内控审计报告[J].财会通讯,2018,(13):8-10.

[3]我国上市公司2016年执行企业内部控制规范体系情况分析报告[J].财务与会计,2018,(4):20-27.

[4]杨敬懿,蔡琳.上市公司内部控制重大缺陷的分析——基于内部控制审计报告[J].中国注册会计师,2017,(12):68-71.

[5]韩小芳.内部控制审计否定意见案例研究——基于安泰集团的分析[J].则会月刊,2017,(28):116-120.

[6]我国上市公司2015年执行企业内部控制规范体系情况分析报告[J].财务与会计,2017,(3):21-26.

[7]李泱.深市上市公司内控信息披露现状、问题及改进建议[J].证券市场导报,2016,(8):49-54.