高校思政辅导员风险认知的社会学分析

卢松波 宁强华

摘要:本文從社会学角度分析了高校思政辅导员风险认知的类型和影响因素。高校思政辅导员对风险的认知分成五种类型:命运决定型、竞争主义型、官僚主义型、公平主义型、无所作为型。从社会文化学的角度分析认知产生过程的影响因素,分别是:情感因素、教龄、性别、个人信仰;社会价值与信任、个人价值与兴趣、媒体影响;政治社会文化、个人认同和意义感、当地文化制度、世界观与价值观。分析高校思政辅导员风险的因素,诠释了高校思政辅导员风险认知,为认识高校思政辅导员风险认知提供了一个新的角度。

关键词:高校思政辅导员;风险认知;社会学分析

1、高校思政辅导员认知类型的社会学分析

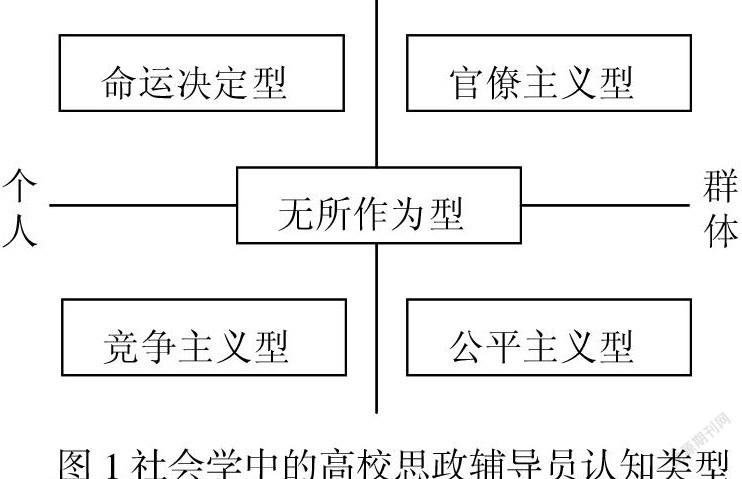

Rayner(1987),Wildavsky(1982),Thompson(1990)从文化原型背景中根据人们不同的风险主题的特定立场,建构出很多风险类型的理论分类。风险的社会学分析把对风险的社会判断与个人或社会利益和价值联系在一起;反之,文化视角假设文化方式构建了个人和群体组织的思想倾向,从而使他们接受某些价值。根据风险的社会学分析,我们把高校思政辅导员对风险的认知分成五种类型。第一种类型是命运决定型,这一部分的辅导员老师通常是宿命论的认定者,他们觉得生活就是碰运气,不用刻意思考风险的存在;其次是竞争主义型,辅导员育人与教学育人有很大的不同,由于较多高校思政辅导员有学习育人的经历,因此面对风险时认为风险提供收益,接受风险才能换得收益;第三种是官僚主义型,高校思政辅导员不乏在单位中伴有行政职务的角色,这种角色使得他们常常把风险与制度结合在一起;第四种是公平主义型,他们不允许有任何风险因素存在,也就是说风险必须避免;最后一种是无所作为型,由于他们的倾向不是很明确,就介于前述四者之间(图1)。从上述五种类型可以看出高校思政辅导员的风险认知同其动机及利益价值都紧密联系在一起。

2、高校思政辅导员风险认知影响因素的社会学分析

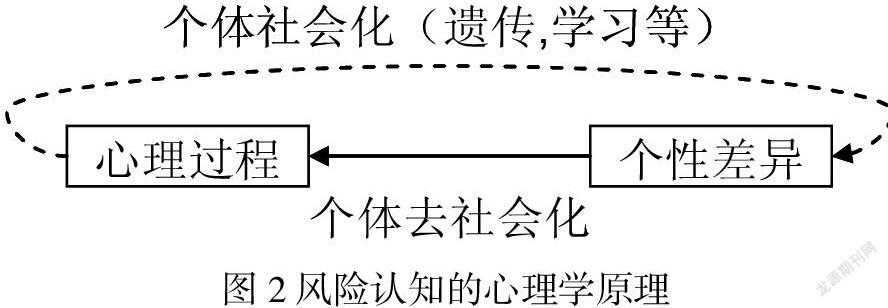

认知心理学认为,人的心理包括心理过程和个性差异。心理过程主要是认识、情感与意志力;而个性差异则包括气质、性格、能力与意识倾向。人的意识决策主要是个体社会化过程的逆向思维。因此,从认知产生过程分析高校思政辅导员风险认知的影响因素,就应该从群体文化背景到个体性格特征,从当地风险文化到情感情绪,从群体文化到个体思想,逐级得出影响高校思政辅导员风险认知的因素。

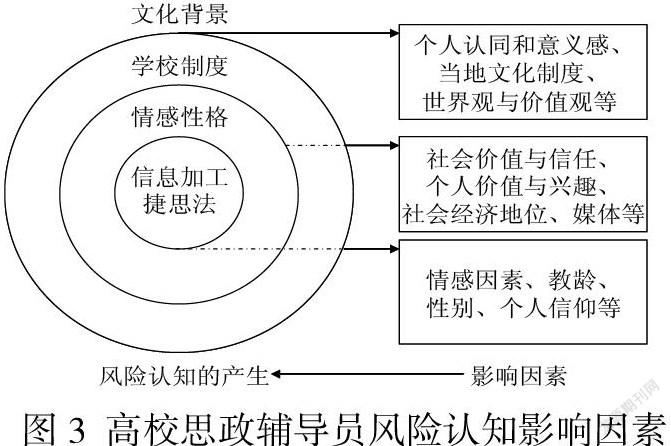

Ortwin renn,Bernd Rohrmann(2000)认为人们通常在做出风险认知时主要受到四种背景层次的影响,这四种背景层次是:文化背景、社会—政治环境、认知—情感因素和一般捷思法。每种层次都代表了集体或个体影响的亚结构,每一种层次又嵌入到更高一层之中,以展示个人、社会和文化变量之间的权变性。

由于高校思政辅导员是一种社会职业,因此要讨论影响高校思政辅导员风险认知的因素,就应该从社会学角度来分析高校思政辅导员风险的认知过程。

2.1情感—性格因素到信息加工捷思法的影响因素。认知心理学中,信息加工捷思法(heuristic)是人们估计事情的可能性,受衡量其与母体之基本特性的相似度所影响。特点之一是便利性,即估计事件的可能性受此事件是否能轻易浮上心头所影响。信息加工捷思法则是风险认知的直接来源,它的不同则最后体现为导致风险认知的差异。在情感-性格因素到信息加工捷思法这个环节中主要包括高校思政辅导员的情感因素、教龄、性别、个人信仰。

2.2学校制度到情感—性格因素的影响因素。学校制度主要是指成为高校思政辅导员所形成的个人与社会、政治与非政治的价值体系。影响因素包括:社会价值与信任、个人价值与兴趣、媒体影响。

2.3文化背景到学校制度的影响因素。文化背景主要是指个人所处的整个社会中的小群体、中群体以及大群体对某种事物的不同看法和观念。这个筛选过程的影响因素有:政治社会文化;个人认同和意义感;当地文化制度;世界观与价值观。

3、高校思政辅导员风险因素分析

大学的教学活动丰富多彩,因此高校思政辅导员经常“身兼数职”。在高校教学教学中,充当教师的角色;在教学竞赛中充当裁判的角色;在高校教学俱乐部中,充当课堂指导的角色;在教学社团中又充当学生的角色,达到以社团的形式进行交流学习的目的;而在思政技能比赛中,高校思政辅导员利用自己的专长充当教练的角色。所以,高校思政辅导员的风险因素较为复杂,接触的教学活动较多,不同的风险环绕在高校思政辅导员周围。大学的管理灵活多样,所以高校思政辅导员的休闲教学活动比较多。在学校之外可能参加更多的趣味活动;在学校内,除了在学校公共场所进行心理等交流之外,有的高校思政辅导员去上其他教学课,跟其他高校思政辅导员学习技能。

4、小结

(1)高校思政辅导员对风险的认知分成五种类型:第一种类型是命运决定型,其次是竞争主义型,第三种是官僚主义型,第四种是公平主义型,最后一种是无所作为型。(2)从社会文化学的角度分析认知产生过程的影响因素,分别是:情感因素、教龄、性别、个人信仰;社会价值与信任、个人价值与兴趣、媒体影响;政治社会文化、个人认同和意义感、当地文化制度、世界观与价值观。(3)高校思政辅导员经常“身兼数职”,并且根据不同的身份有不同的风险认知情况,主要是由于客观环境与主观认知不同产生的。

参考文献:

[1]APPENZELLER, H. Risk management in sport: Issues and strategies. Durham, NC: Carolina Academic Press. 1998.1.

[2]Anne Flintoff; Sheila Scraton. Stepping into Active Leisure? Young Women's Perceptions of Active Lifestyles and their Experiences of School Physical Education. Sport, Education and Society, 2001;6(1): 5 – 21.

[3]Jennifer L.&BA Louise. Perception of Risk and Knowledge of Risk Factors in Women at High Risk for Stroke. Stroke, 2009; 40: 1181-1186.

[4]EMMY M. Y. Wong, May M. H. Cheng& S. K. Lo.Teachers' Risk Perception and Needs in Addressing Infectious Disease Outbreak. The Journal of School Nursing, October 2010; 26: 398 - 406.