创设问题情境涵育核心素养

李玉

目前,对学生核心素养的培育已成为全国课堂教学深度改革的新方向。《普通高中历史课程标准(2017年版)》要求“教师要将教学目标、教学内容、教学过程及教学评价等聚焦于培养和发展学生的历史学科核心素养”[1]。历史核心素养的培育离不开具体的问题情境,因为它“就是在发现历史问题、分析历史问题和解决历史问题上养成有效的、符合历史学基本规律和规范的心理活动习惯”[2]。下面以人民版选修一《王安石变法》为例,就创设问题情境,涵育核心素养的教学实践,求教于同仁。

一、基于教学立意和实际学情,勾勒教学整体思路

教学立意是统领问题情境的灵魂,实际学情是创设问题情境的依据,指向核心素养的教学设计和实践必须体现教学立意和实际学情。在长期去情境化的中学历史教学环境下,大多数学生习惯于被动听讲,主动探究的问题意识淡薄,这已成为当前从“知识立意”“能力立意”向“素养立意”转变亟待突破的教学瓶颈。修订后的《课程标准》建议在教学设计中,教师要根据教学目标、教学内容,创设各种历史情境,以问题引领为切入点,按照教学内容的逻辑层次,帮助学生解决问题并获得新的认知。基于此,本课以“探求治道的变法”为主线,按照“为何变—如何变—为何败—如何评”的认知步骤和“情境—问题”的教学逻辑,“促进学生带着问题意识和证据意识在新情境下对历史进行探索,拓展其历史认识广度和深度”[3],理清变法与国家兴衰之间的内在理路,明其得失,知其兴替,这是本课教学意义所在。

二、基于核心素养和教学内容,创设教学问题情境

创设教学问题情境是培养和落实学科核心素养的重要途径,所谓问题情境,是指能激起学生认知冲突,又能启发问题思考和深度探究学习的教学情境。本课围绕以下四个问题情境展开教学,通过凸显“问题意识”,强化学科方法,把发现问题、分析問题和解决问题渗透到教学过程中,进而涵育学科核心素养。

情境一:祖宗之法与革除时弊:探求治道的变与不变?

历史是过去的事情,基于特定时空条件下的问题情境创设,能最大程度让学生了解当时的社会实际,理解历史的延续和变迁。例如下组材料:

材料二:“先皇帝创业垂二十年,事为之防,曲之为制,纪律已定,物有其常,谨当遵承,不敢逾越。”宋代士大夫们在谈及国家的政治取向、制度原则时,经常与“祖宗之法”联系起来,从这个意义上说,“祖宗之法”就是国家的根本大法。

——陈苏镇《中国古代政治文化研究》

材料三:……官沽味醲村酒薄,日饮官酒诚可乐。不见甲中种糯人,釜无糜粥度冬春。

——《食糟民》

……自从澶州盟,南北结欢娱。虽云免战斗,两地供赋租。将吏戒生事,庙堂为远图。身居界河上,不敢界河渔。

——《边户》

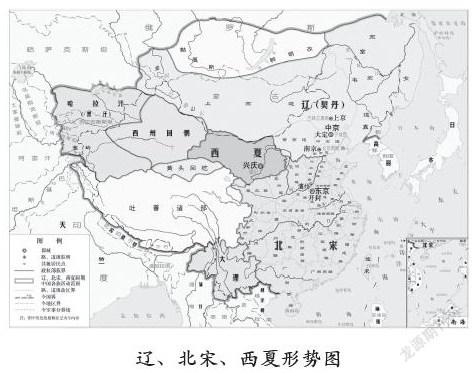

学生通过对材料一不同时期形势图的解读,可以感知“宋初疆域虽无法与汉唐相比,但它结束了中国历史上分裂程度最彻底的时代以及宋处于被周边民族政权挤压的空间内”等历史现象。面对前车之鉴和现实危机,宋朝君主采取了何种治国之策?何为“国家根本大法”?如何评价宋朝特别重视“祖宗之法”的政治取向?教师一连串的设问递进,旨在制造思维冲突,推动学生“发现历史的变异和情势,揭示出历史内在演进的实践逻辑,以深化对历史的认识”[4],例如中国传统儒家政治文化重要内容的“祖宗之法”是在“探求治道”的变法实践中摸索出来的经验认知,其产生取决于社会变迁带来的压力和现实政治的需要,其“变”与“不变”要根据具体的历史条件分析等等。

史料的搜集和鉴别是研究和探讨历史问题的基础,在多种渠道获取和整合不同史料的过程中,学生可能会质疑材料三的使用价值。基于此问题,教师可以肯定“文学作品是一定时期社会现实的反映”以及“以诗证史”学习方式,但要提供其它史料进行多源互证,例如“宋真宗景德年间在职官员为1万多人;到仁宗皇祐年间,仅过40年便增至2万余人。宋太祖时,全国军队数量为20余万人,到仁宗时竟达120余万人……”,以便学生理清社会环境与变法除弊的内在逻辑,理解“基于所遭之变及所遏之势倒逼出来了这场改革”的认知。

情境二:破格提拔与两次罢相:命运多舛的原因何在?

学生是知识的主动建构者,恰当的问题情境利于其知识生成,深入本质并转化为学科素养。教学过程中,教师展示王安石人物年谱并设问:宋神宗破格起用王安石的原因有哪些?旨在引导学生从学识、志向、经验等方面概括改革者应具备的基本素质,通过激活遥远的人和事,帮助学生初步感受改革者兼济天下的情怀。当然这一认知会与王安石两次被罢相直至病逝的人生经历形成鲜明对比并再度激疑:“为什么改革者的下场都不大好?”面对新问题,教师可以借助当年打倒了当朝宰相的《流民图》,讲述王安石的学生郑侠上疏论新法过失,力谏罢相的故事。继而展示王安石提拔的吕惠卿交出二人私信,以“无令上知”离间君臣的史料,以及王安石“天下事如煮羮,下一把火,又随下一勺水,即羮何由有熟也?”的观点并设问:以上材料能否证明宋神宗的态度发生了变化?学生通过识别、比较和分析史料可知,《流民图》作为实物史料,一定程度上能反映流民的困苦,由于它带有绘制者反对变法的主观意图,故不能完全佐证变法失当,但是神宗的确因此动摇了变法决心;王安石作为变法当事人,其言论和经历折射出变法复杂的用人环境,能佐证神宗摇摆不定的心理演变,故具有较高的史料价值。

情境是知识转化为认知和素养的桥梁,带有故事性的问题情境可以增强学习的趣味性,但是并不完全等于历史事实。只有以多元史料为依据,以历史理解为基础,运用史学理论和学科方法辨析史料价值,才能透过表象看清中国古代“得君行道”体制的局限,加深学生对改革者和变法命运的理解。

情境三:全面改革与戛然而止:动机与效果缘何背离?

史料是通向历史认识的桥梁,史料实证是基于可信史料解释历史的前提,是重现历史真实的态度与方法,是最具历史学科属性的核心素养。通过对“变革天下之弊法”结构图中显性知识的解读,学生感知到变法是古代史上罕见的全面改革,这场“探求治道”的变法实践效果显著,当时国库积蓄可供朝廷20年财政支出甚至出现百年不遇的繁荣景象,但为什么改革最终却“动机与效果背离甚至戛然而止?”

材料四:变法大事记:熙宁二年二月拜参知政事。七月行均输法。九月行青苗法。闰十一月行农田水利法。三年十二月行保甲法。四年二月改革科举。十月行募役法。行太学三舍法。五年三月行市易法。五月行保马法。八月行方田均税法。六年六月置军器监。八月行免行法。七年(1074年)九月行将兵法。

材料五:王安石变法……有一个值得注意的问题,就是他更多地重视商品货币的作用……想尽量用经济的办法管理国家财政,反映了宋代商品货币在社会生活中的活跃,也证明王安石的变法思想和变法举措有很大的前瞻性。

——马克垚《世界文明史》

关于变法失败原因的分析,除了反对派阻挠破坏、执行过程中用人不当以及实际效果中损上益下之外,本课另辟视角,从立法技术、改革速度及力度等角度拓展学习宽度,例如展示以上史料并设问:上述材料体现了变法的哪些特点?从史料类型来看,二者有何不同?后世学者马克垚基于何种史实得出变法思想和举措具有很大的前瞻性?从当时的环境和过程看,其前瞻性能否保证变法一定成功?这两则史料能否佐证变法失败还有其它的原因?请说说你的判断依据。

求真和思辨是历史学习的基本特征,鉴于学生不清楚基于事实叙述的史实性史料与基于解释评价的史论性史料的区别,教师要引导其从不同视角挖掘史料信息,对比发现史料的异同和价值,进而表达个性化的认知,培养学生的史料甄别能力、史料实证意识和批判性思维能力。

情境四:历史罪人与名垂后世:如何科学地评价变法?

历史解释是以史料为依据,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法。封建社会很多史书称王安石为变乱祖宗之法的历史罪人,封建学者范纯仁称其“欲求近功,忘其旧学”;资产阶级维新派梁启超称变法“实国史上,世界史上最有名誉之社会变革”;现代史学家邓广铭认为“变法派所制定的一些政策法令及其实践,虽还远远谈不到解放生产力,但对当时生产力的发展总还是有一些帮助的,因而是产生了积极的作用的”,面对如此迥异的观点,学生要如何客观地理解和评判历史呢?

基于问题引领教学的思路,师生可以从时代背景、作者立场及主观意图等角度,分析同一主题产生以上不同解释的原因,然后结合宋史专家王曾瑜“评价王安石变法,主要是依据言论,还是依据行动;是依据动机,还是依据效果,这应是个根本的原则问题”的观点进行理性审视和归纳总结,最终生成自己的历史解释和价值判断。这种互动探究、协同评价的方式,不要求对观点做正误评判,教师只要助力学生用历史的标准分析问题,感受“历史解释是多样的”“不同时代不同立场,占有史料不同,观察问题的角度不同,得出的历史解释也有所不同”等唯物史观认知即可。

家国情怀是历史学科的重要价值取向,“学习和探究历史应具有价值关怀,要充满人文情怀并关注现实问题”[5]。当学生品读王安石的名句“修其心治其身,而后可以为政于天下”“立善法于天下,则天下治;立善法于一国,则一国治”时,教师适时引导学生对“何为善法?”进行思考,以便深入体悟变法的精神启迪与制度遗产,判明历史上改革的机制取向,提升兴利除弊与兼济天下的家国情怀,增强国家强盛与民族复兴的进取意识,这是本课教学价值引领的目标所在。

三、基于课标要求和教学反思,明确教学改进方向

2017年版《课程标准》建议,指向学科核心素养的教学设计,重要的是在教学理念上要以学生的学习与发展为教学的本位和重点。德国教育学家第斯多惠也认为教学艺术的本质不在于传授本领,而在于激励、唤醒与鼓舞。基于问题的情境创设是唤醒学生历史思维、情感和方法的有效途径,它通过重组核心教学内容,围绕时空观念、证据运用、历史解释和价值建构,帮助学生发现问题、探究问题和解决问题,这有利于涵养学科核心素养,推动中学历史教学从被动灌输走向主动生成。

历史学就其本质而言是一种反思的学问。学生是课堂教学的行为主体,他们在课后教学评价中写到“课上学到很多,可以写论文了”,这一评价包含了对教师引进学术观点,拓展教学深度的肯定,但也有可能超出个别学生的实际水平和学习需求。因而,在精选典型史料,理清问题逻辑,创设符合实际学情的问题情境,提高“教—学—评”一致性的教学实效方面,还需要进一步的反思和实践。

【注释】

[1][3][5]教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版)》,北京:人民教育出版社,2018年,第45、17-18、5頁。

[2]吴伟:《也谈中学历史教育的衔接问题》,《历史教学》2017第11期。

[4]郭子其:《基于时间尺度的历史解释--以<辛亥革命>教学为例》,《历史教学》2018年第7期。