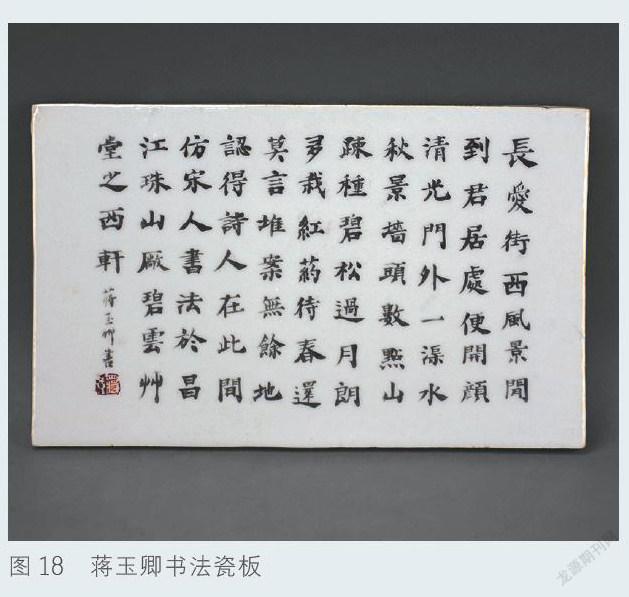

浅绛彩瓷杂谈

孙建

象征中国的瓷器在其发展的漫长岁月里,产生过众多的种类。而瓷上绘画,伴随着瓷器的发展演变日益成熟,得到了较大的发展,产生了各种瓷上彩绘。

到了清代中后期,出现了一种绘画效果类似纸绢水墨画的瓷上彩绘——浅绛彩。它以清新淡雅的面貌为人们所接受,并在这之后的若干年中得到广泛流传,成为当时的时尚,吸引了包括御窑厂画家在内的大批瓷上绘画高手投身其中。虽然在进入民国时期后,浅绛彩瓷上彩绘受到化学彩料瓷器的冲击,浅绛彩瓷几乎消失殆尽,但在瓷上绘画技法上仍留下了大量的痕迹。虽然浅绛彩瓷存在的时间不长,但由它所创造出的辉煌仍值得大书一笔。

浅绛画派画家对浅绛彩瓷的发展做出了不可磨灭的贡献,尽管如此,在存世的几种古代陶瓷专著中对他们仅有寥寥几笔记载。上世纪80年代以后,随着文物收藏的兴起,经过众多研究者的研究和整理,浅绛彩瓷的发展脉络逐渐清晰起来。

1.浅绛彩的创烧年代

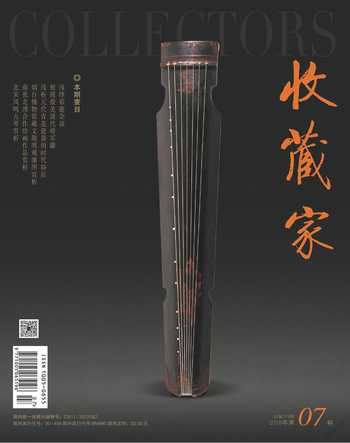

浅绛彩瓷的创始年代一直没有非常确切的认定,仅在《景德镇陶瓷史稿》中提及“浅绛彩流行于清嘉庆、道光年间,入民国以后逐渐失传”。以往公布的早期实物资料中程门的浅绛山水扁壶、张熊的四清图瓷板经过研究都已确定时间偏后。根据已经确认的早期浅绛彩瓷作品是同治十一年金品卿绘制的大瓶,得出了浅绛彩瓷不会早于1866年(同治五年)的结论。但是任何创新的品种从产生、发展,到成熟应该有着一个过程。从已确认的早期作品本身来看都是比较成熟的技术工艺,因此浅绛彩瓷出现的时间应该大大提前,和《景德镇陶瓷史稿》所载的时间相近,或者更早些。在前代的瓷器类别中,雍正的墨彩在绘制技法和色彩感觉上和晚清的浅绛彩瓷有着共通之处:即颜色较为淡雅,彩料上不施“雪白”(图1)。

2.浅绛彩瓷是否在宫廷中使用

在早期的研究资料里通常认为浅绛彩瓷一直未被清王朝统治者所认可,而仅仅在文化层次较高的中小官僚阶层中流行。随着研究的不断深入及资料的不断丰富,众多的实物藏品共同指向这样一个结论——浅绛彩瓷在统治者的皇宫中亦有使用。耿宝昌的著作里即有记载:故宫博物院收藏的绘画精美的山水纹鱼浅器上题记“拟石田老人笔意,廉泉岁在辛巳冬月游珠山东麓,南州万子铭笔意”,此品种的器型还有方瓶、花盆、壶、面盆、盖碗等。①研究浅绛彩瓷的人都知道万子铭是浅绛画派的画家,由此可以看出浅绛彩业已进入宫廷,为皇族日常使用。此外,笔者在过往的工作历程中也曾遇见过两件金品卿的花鸟作品,底部为6字双行竖式“大清光绪年制”青花楷书款,器物的造型、胎及釉均为一流,与官窑品质无出左右。

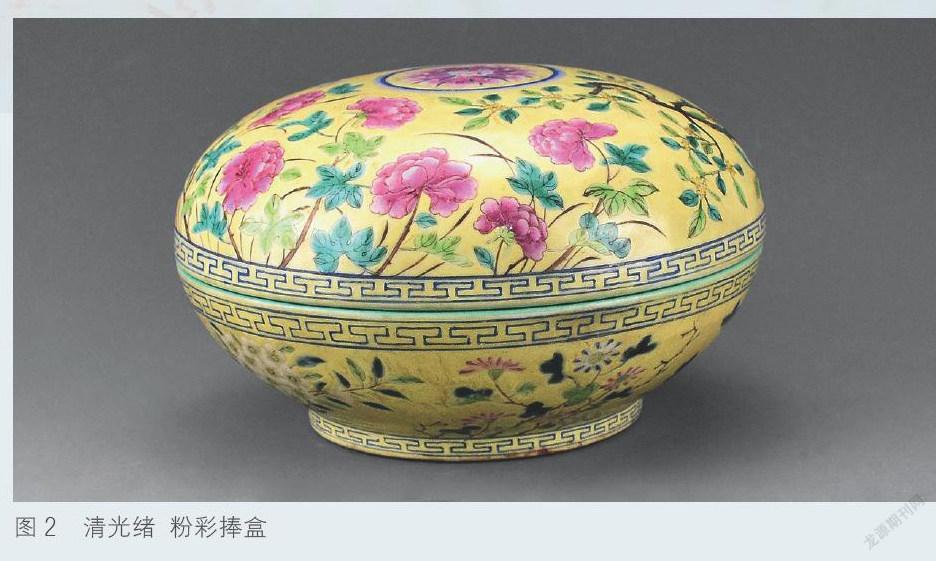

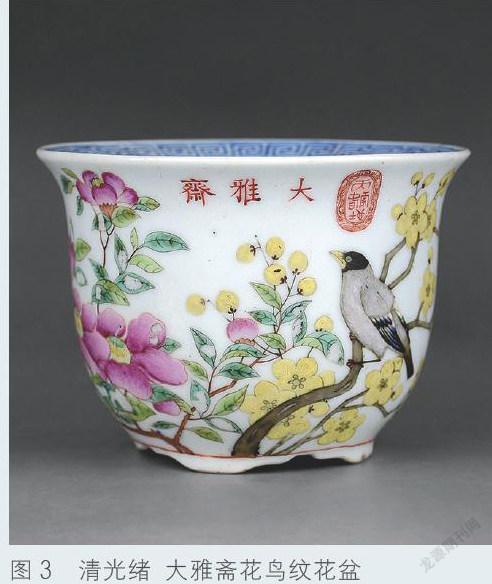

浅绛彩瓷在宫廷中的遗存量是相当少的,由此可以看出浅绛彩瓷并没有被大规模贡入内廷,这种现象的形成是与当时的时局有着紧密关联的。清代晚期政局混乱,国家内忧外患,皇帝无暇顾及这些赏玩装饰的器物。而掌握大清帝国实权的慈禧太后只是喜欢花花绿绿、繁缛复杂、传统图案及讨口彩的东西。这一点从慈禧太后的作品以及储秀宫中陈设的器物可见一斑(图2、图3)。

3.浅绛彩瓷绘画题材内

浅绛彩瓷的绘画题材非常广泛,基本上能想到的题材都涵盖了。无论山水河流、飞禽走兽、花鸟虫鱼等类别,尽在其中。

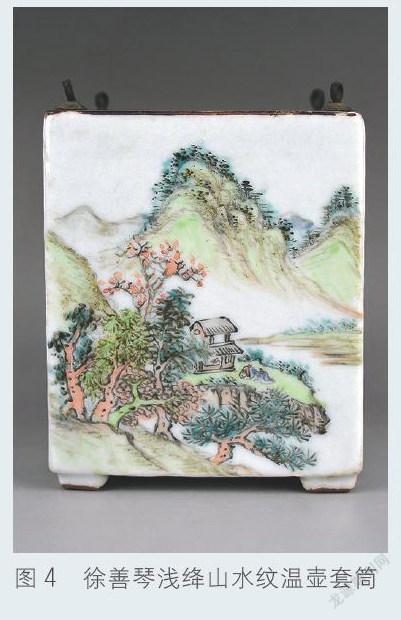

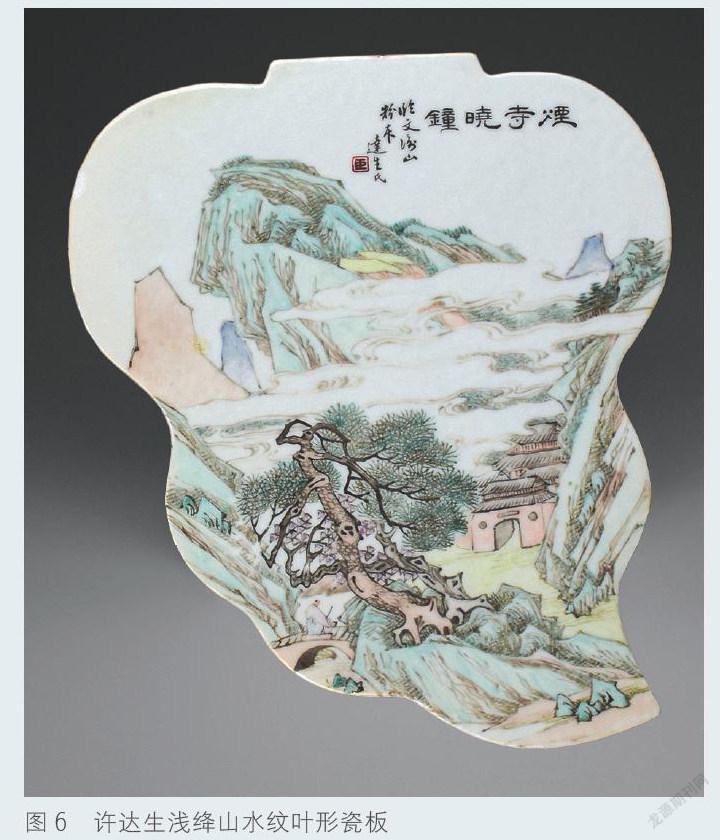

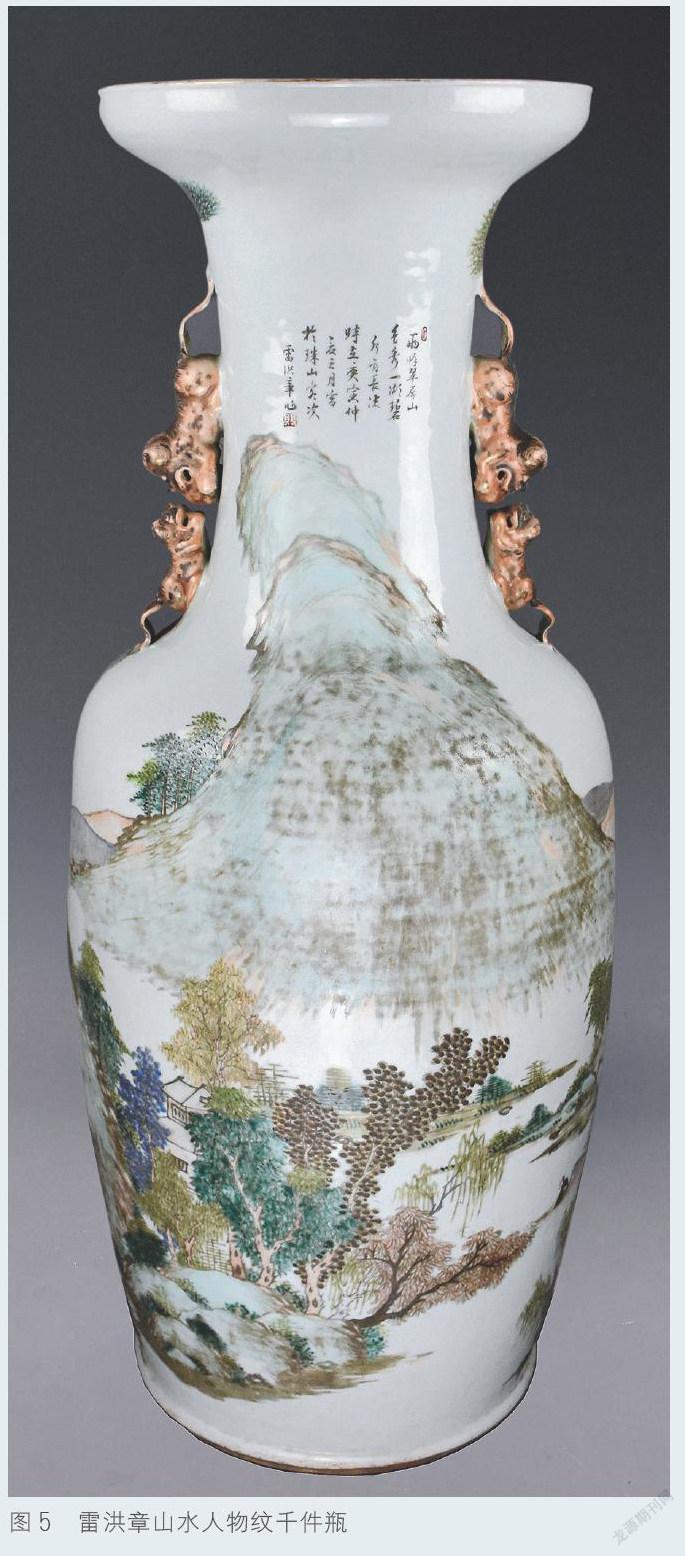

浅绛彩瓷作品的题材中成就最高的首推山水,几乎所有的浅绛派画家都画过此类题材,画面多以宋元文人画为本,或是残山剩水,采取大片留白的构图;或是立意高远,所绘群山山势巍峨、重峦叠嶂。画的最多的就是那种远山近水、竹亭扁舟,以红色或蓝色绘制点景人物,层次分明(图4-图6)。

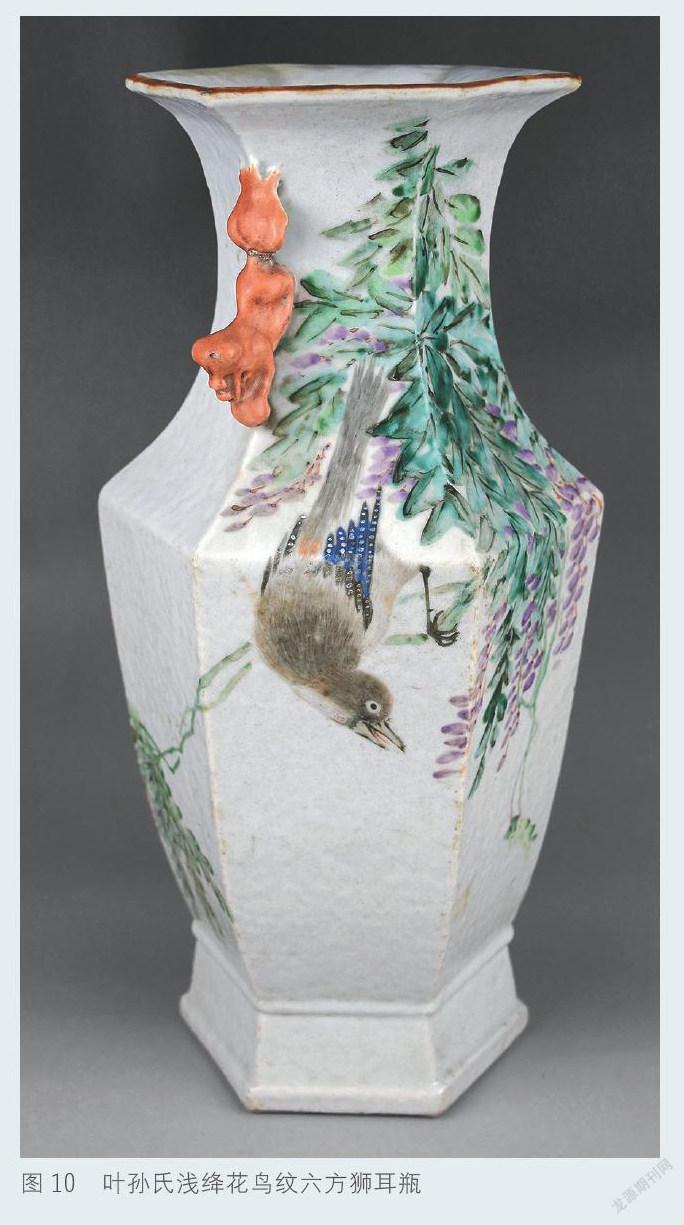

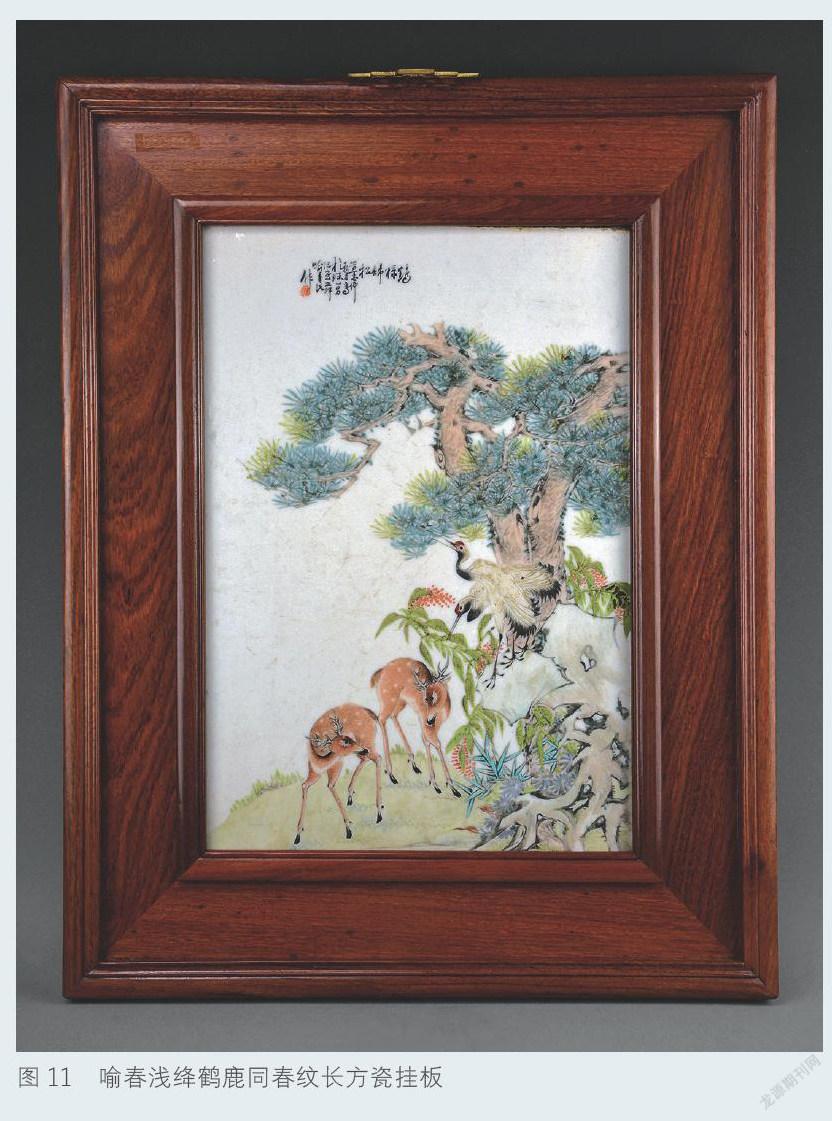

花乌作品也是绘制较多的题材,但是相对来说绘制好的比较少见,花卉多是采用木本团簇状花作为对象,比如:松树、翠竹、牡丹、梅花、柳树等(图7),鸟类多为绶带鸟、白头翁、仙鹤等(图8-图11),二者搭配形成祥瑞之寓意。

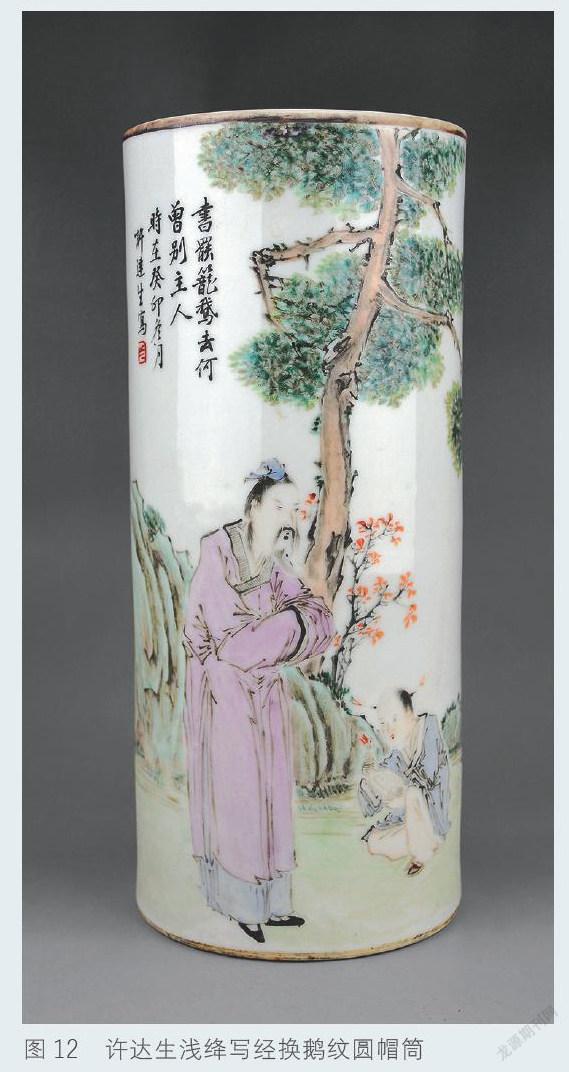

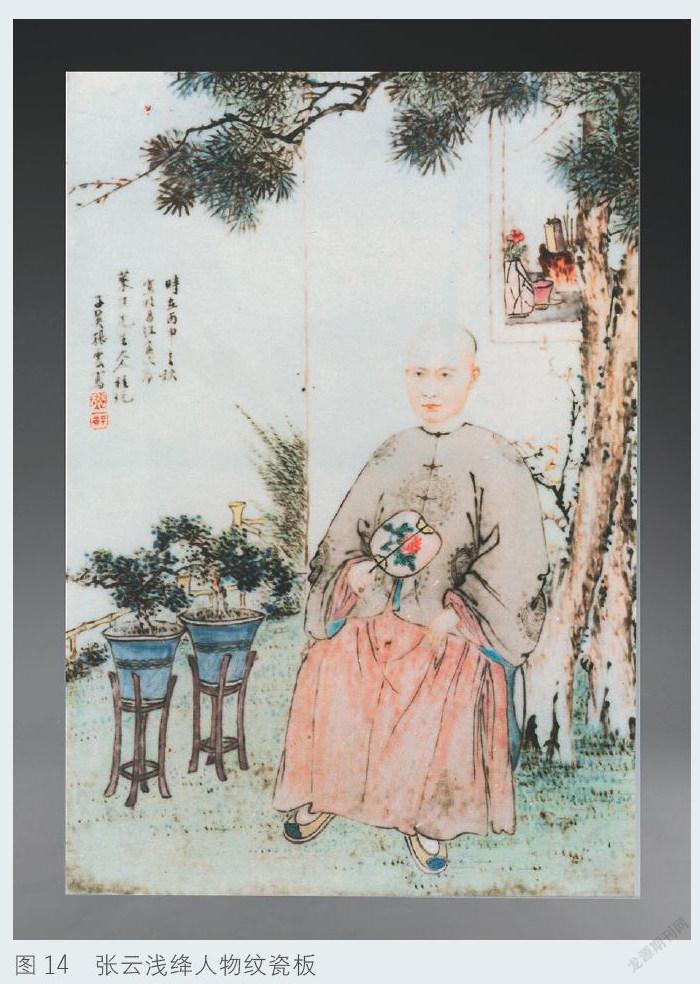

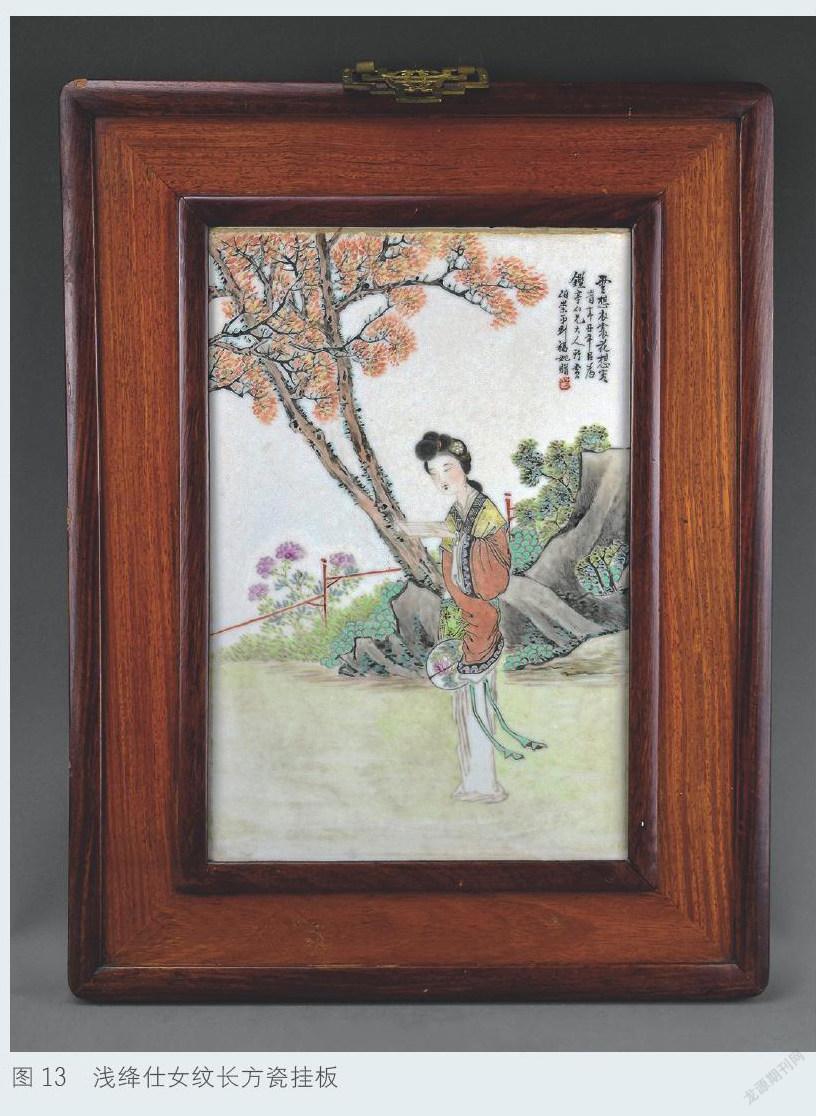

人物以高士、仕女为主,亦有八仙之类(图12、图13),此类中以人物写实肖像较为少见,人物肖像多以传统绘画技法绘制身躯及配景,面部则以西洋绘画技法绘制,面容惟妙惟肖(图14)。

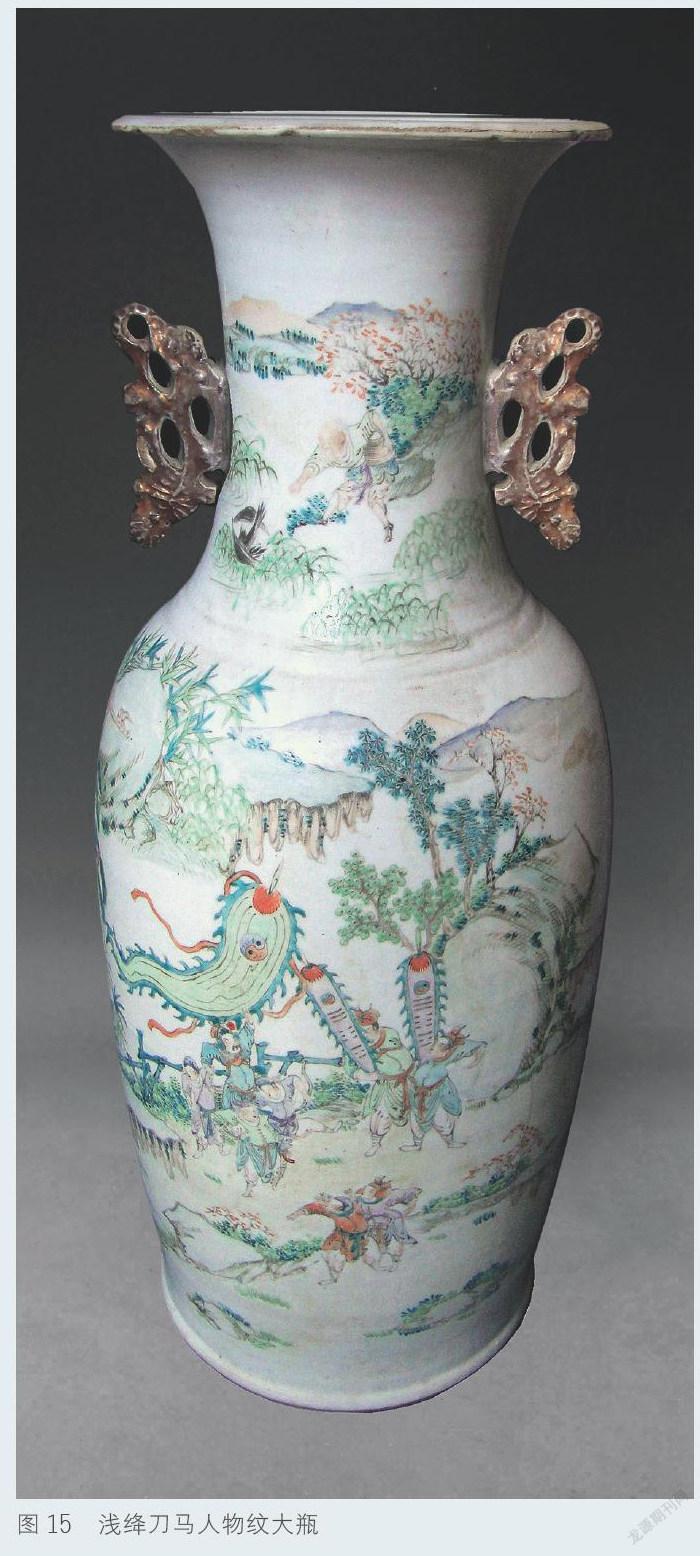

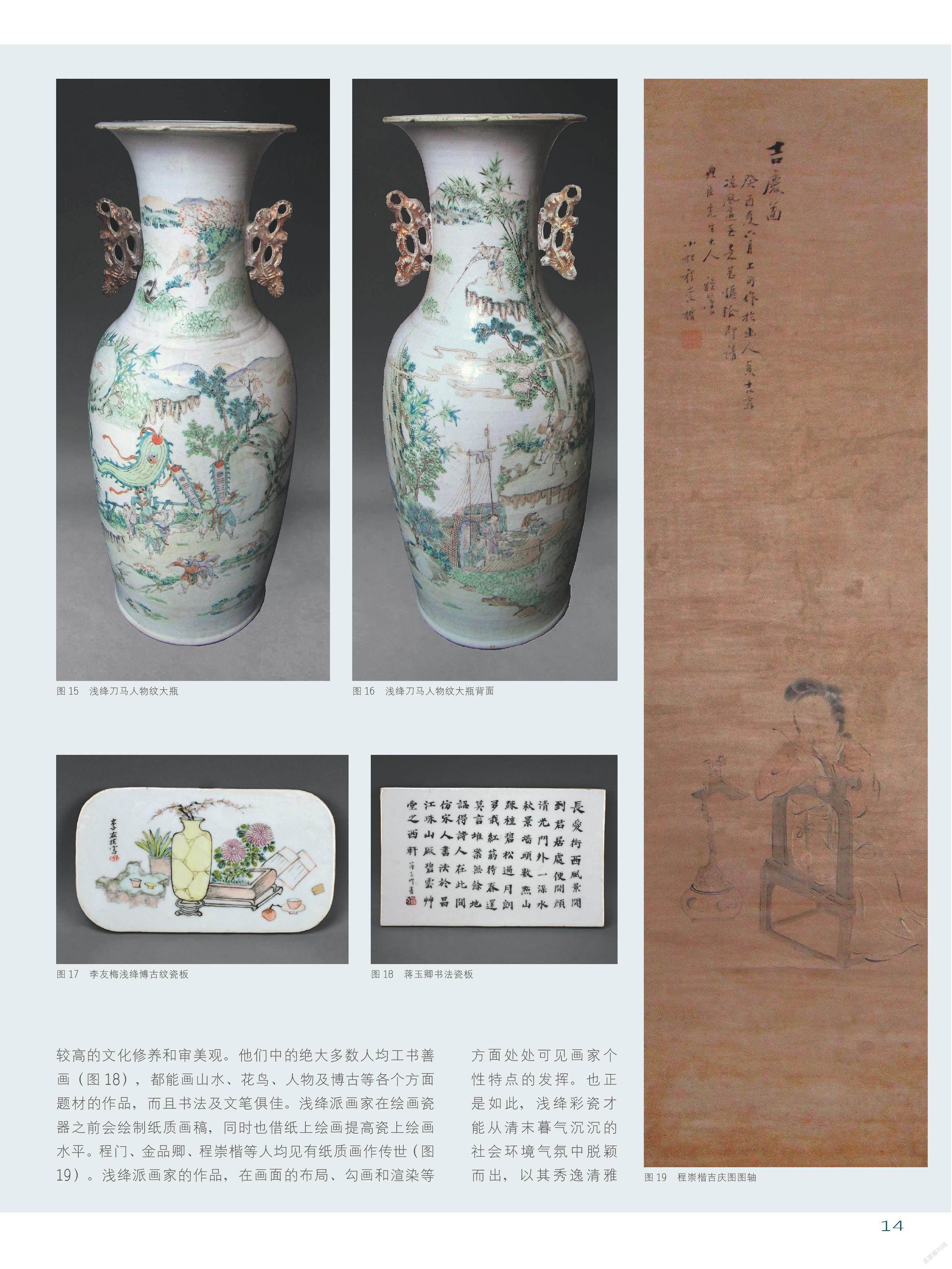

刀马人物题材的浅绛彩瓷作品是最为少见的一类,目前仅见一只三百件大瓶,其一侧绘有渔家乐,而另一侧则绘制刀马人物图案(图15、图16);

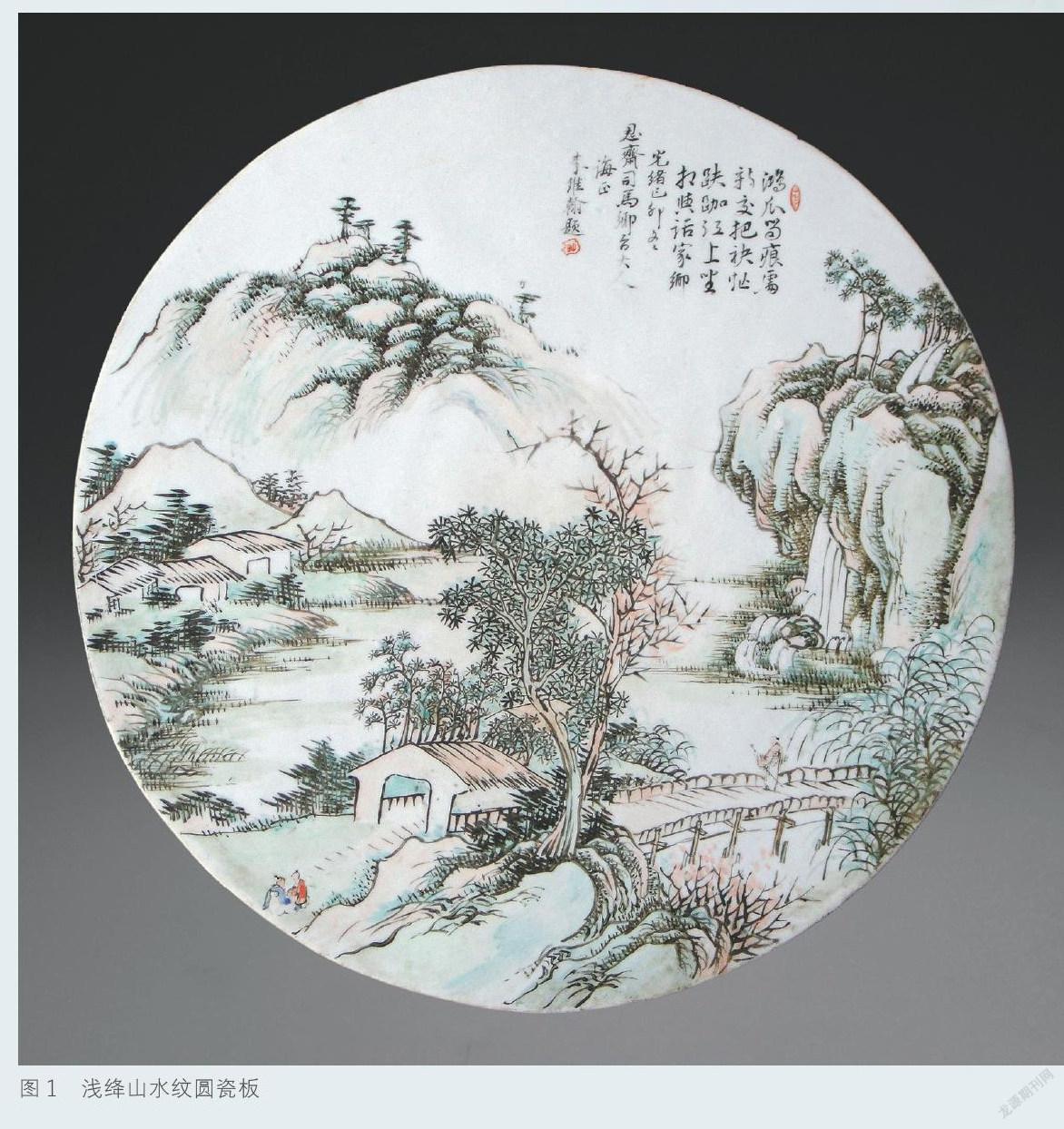

此外博古清供图也是较为常见的题材,这类作品多流行于光绪末期至民国早期(图17)。

4.浅绛彩瓷在清末的发展缘由

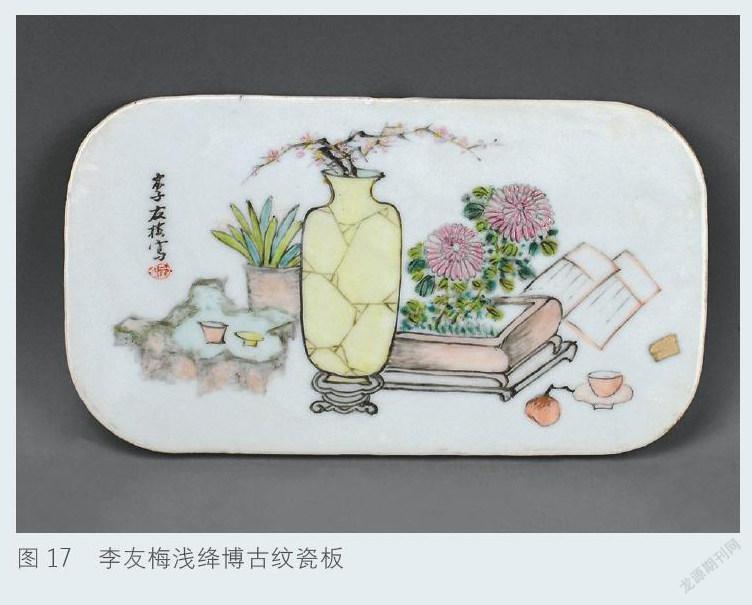

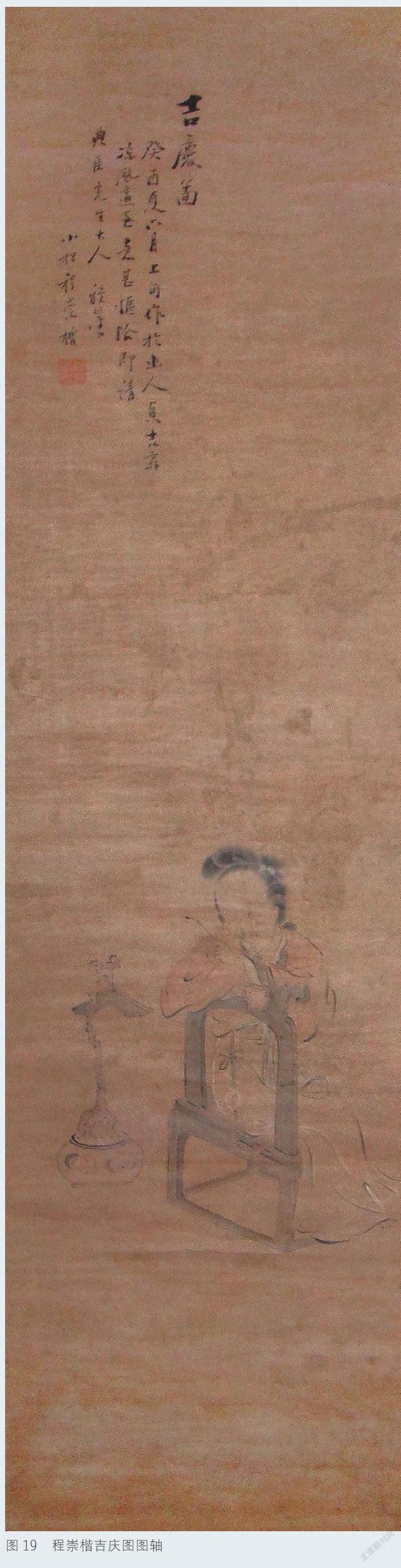

从传世的大量浅绛彩瓷作品来看,浅绛派画家均有着较高的文化修养和审美观。他们中的绝大多数人均工书善画(图18),都能画山水、花鸟、人物及博古等各个方面题材的作品,而且书法及文笔俱佳。浅绛派画家在绘画瓷器之前会绘制纸质画稿,同时也借纸上绘画提高瓷上绘画水平。程门、金品卿、程崇楷等人均见有纸质画作传世(图19)。浅绛派画家的作品,在画面的布局、勾画和渲染等方面处处可见画家个性特点的发挥。也正是如此,浅绛彩瓷才能从清末暮气沉沉的社会环境气氛中脱颖而出,以其秀逸清雅的风格成为晚清流行时尚的指向标。

浅绛彩瓷的发展与大量供职于御窑厂画师的参与是分不开的。清代晚期,受到鸦片战争和国内此起彼伏农民起义的冲击,清政府對景德镇御窑厂的控制力逐渐减弱。而咸丰五年(1855)太平军攻陷了景德镇,将御窑厂彻底烧毁,使得众多御窑厂画师流散四方。而浅绛彩瓷也正是从这一刻起开始发展起来。

众多御窑厂画师脱离了御窑厂的管理和控制,在瓷器作品的创作道路上第一次有了个性发挥的空间。他们以瓷为画纸,摆脱了晚清官窑单调、程式化的图案,将自己对中国传统绘画的理解尽情描绘于各类器物之上,以清新脱俗、立意高雅的瓷绘风格为世人所接受,并得到了市场的认可。民国时期黄雷在《瓷史》中提及的“白地五彩”②应该指的就是浅绛彩。

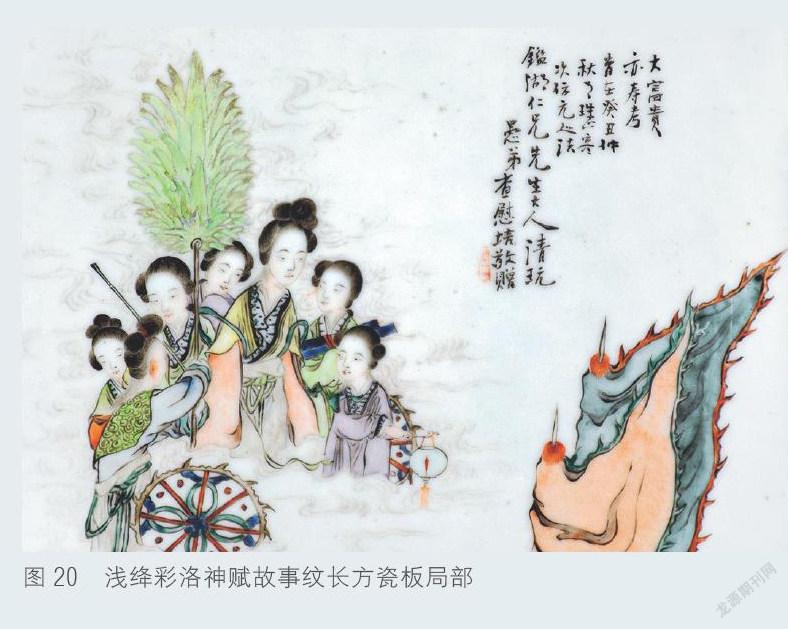

随着投入的浅绛彩瓷制作的人越来越多,浅绛彩瓷的影响力也越来越大,并且成为当时流行的时尚,在各阶层人士的交往中被作为礼物互相馈赠(图20)。

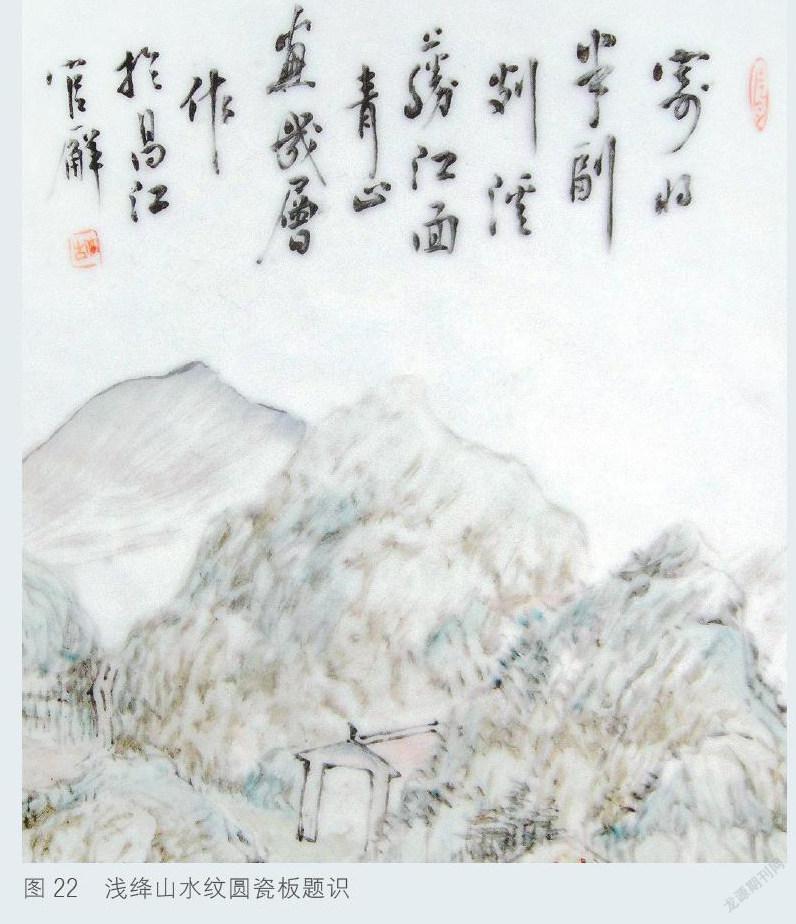

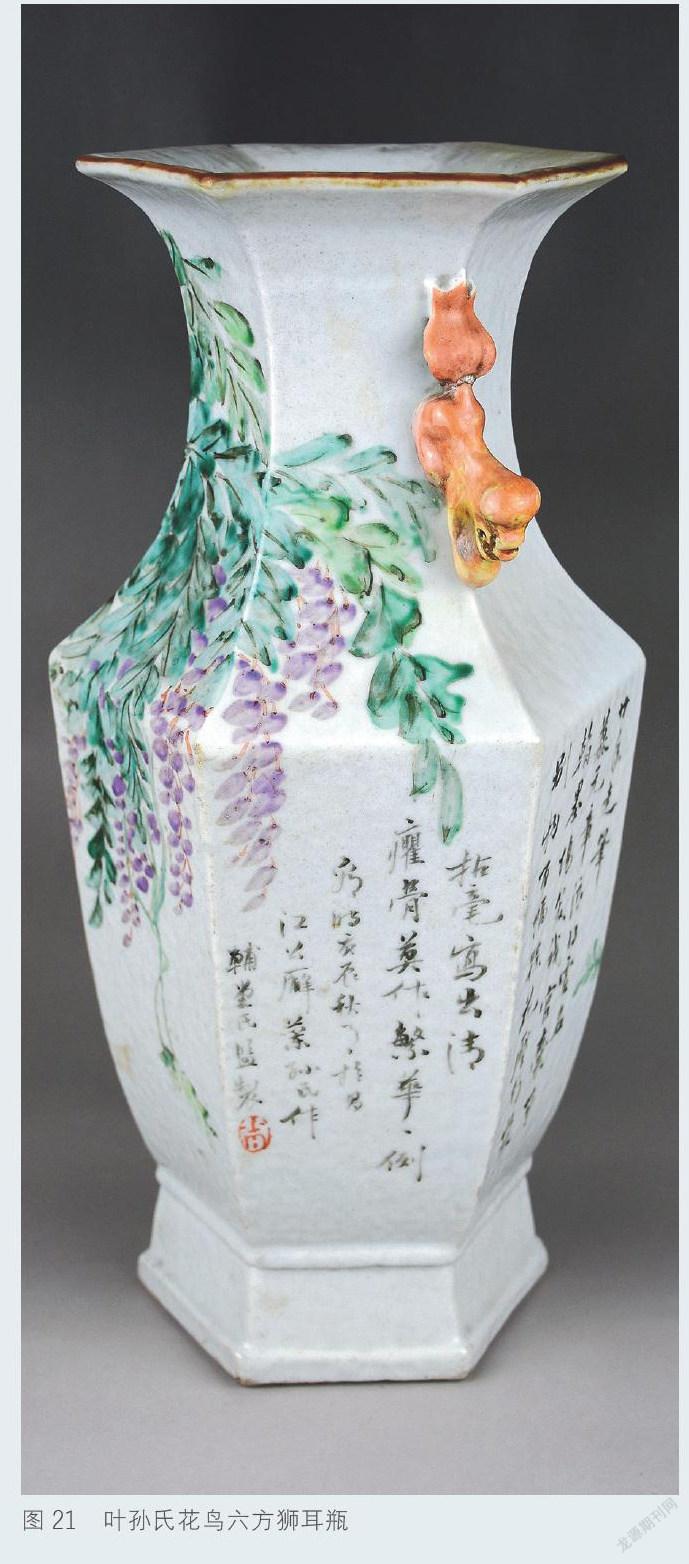

同治五年,清政府军机大臣李鸿章筹银十三万两,命九江关督蔡锦清在御窑厂旧址,重建御窑厂。景德镇御窑厂恢复后,不少御窑厂画师重新回到御窑厂供职。他们将此前在外吸收的一些知识和经验加以运用到官窑器的制作上,因此便有了光绪朝初期瓷器的改良。也正是这个时候浅绛彩瓷开始进入宫廷。而那些署有某某画于珠山“官舍”“官廨”“环翠亭” “珠山室”等御窑厂地名和景观的器物,不仅仅是证明了浅绛派画师的官方身份,同时也在另一方面印证了供职于御窑厂的浅绛派画师的创作历程(图21、图22)。

5.浅绛彩瓷的绘制者

一般来说瓷上绘画之人均为长期制作瓷器的匠人。清代制作瓷器的流程是:由画家起稿,在瓷器上绘制墨稿,再交由专门负责填色的匠人填色,而后入窑烧制始成。而浅绛彩瓷的绘制,从画稿的构思、绘制到填色均由一人独立完成,其绘画如同在纸绢上作画,因此得到了众多文人的追崇。

除了御窑厂众多的画师和围绕着景德镇陶瓷产业的大小红店及作坊中的画匠外,尚有不少成名的书画家客串绘制浅绛彩瓷。如:在梁基永编著的《中国浅绛彩瓷》中就录有海派画家张熊(子祥)《四清图》瓷板一块,清末金石篆刻家黄土陵《松寿图》四方帽筒一件。这些名噪一时的画家的加入,间接地对浅绛彩瓷的发展起到了推波助澜的作用。

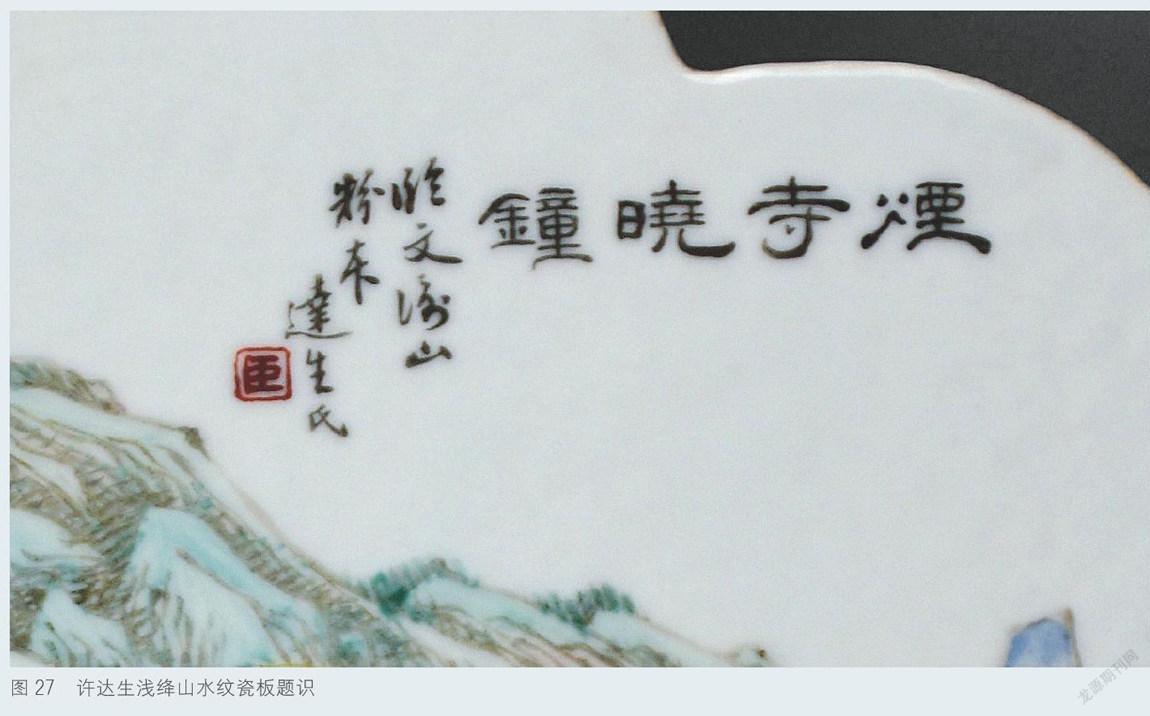

6.陶瓷作品上署名的开端

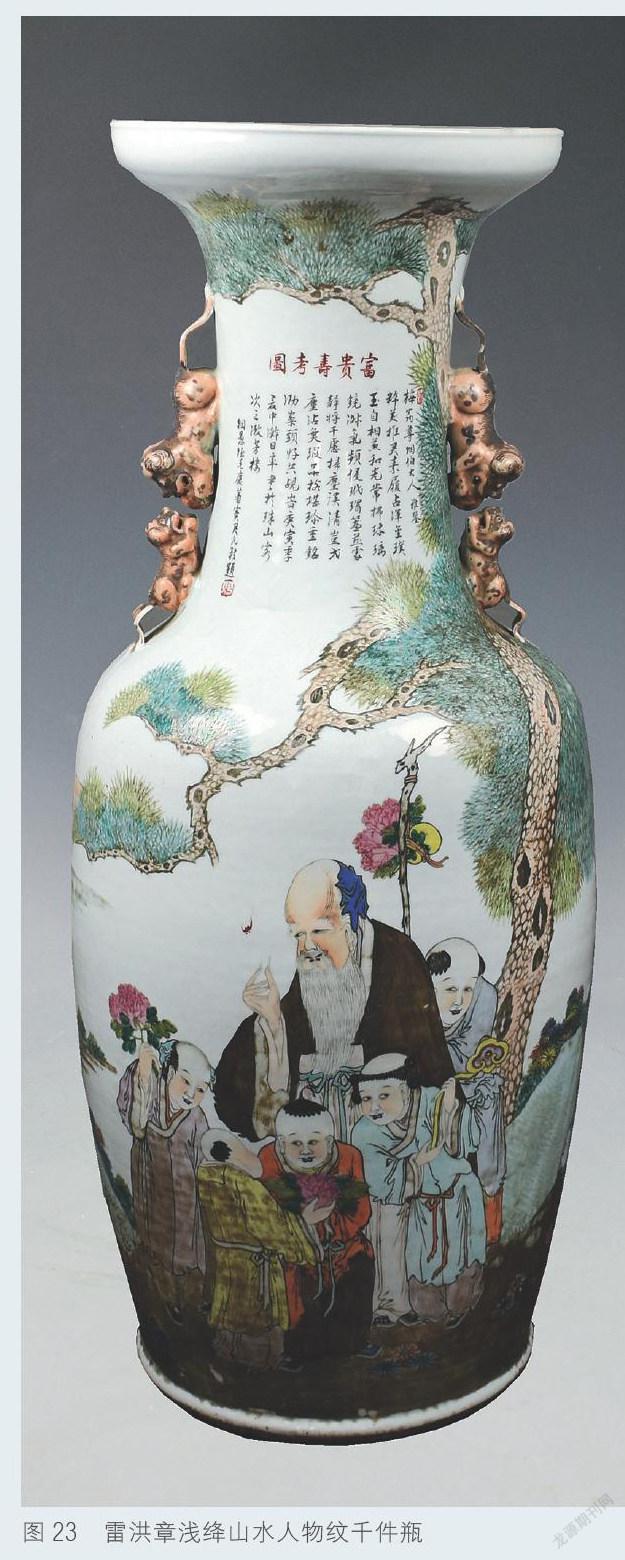

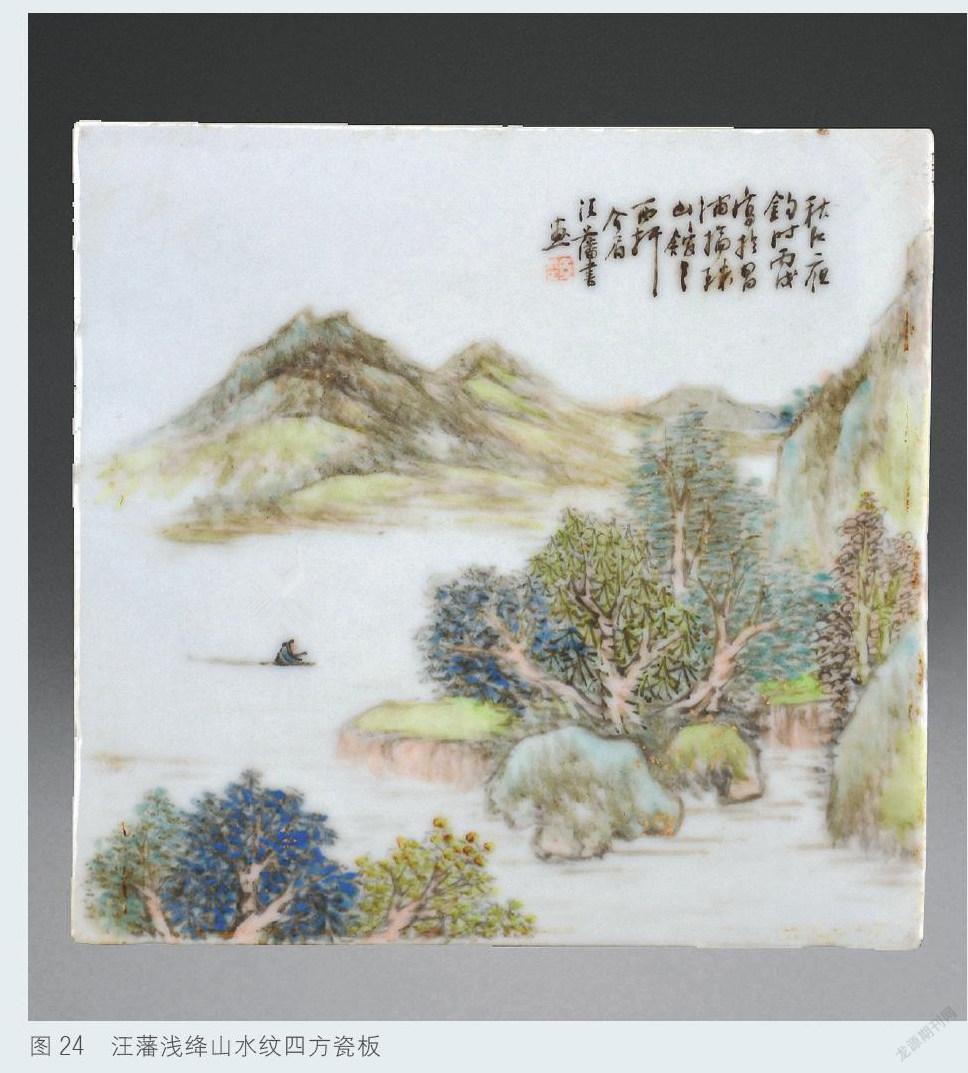

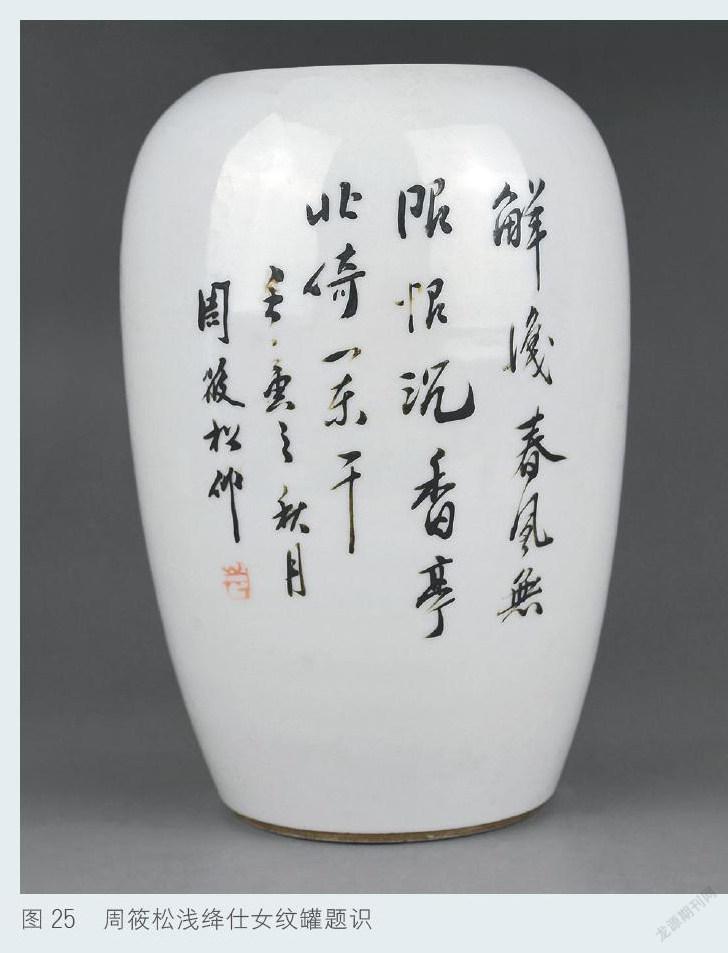

关于瓷上的题记和署名,在以往若干个世纪中,瓷器上鲜见工匠及画匠的署名,古代有物勒工名的做法,但在陶瓷上,除秦汉和宋代会在陶瓷上落有标记,其他年代则非常少见。浅绛派画家勇敢地改变了这种状况,第一次大规模的在瓷器上题记并署名,这是具有历史意义的一刻。从此之后,景德镇艺人都会在瓷器上写下自己的名字和雅号,题上相应的诗词和题识,以及干支纪年,这种习惯促进了浅绛派画家对画意及书法的理解,将“诗”“书”“画”“印”这几个中国传统绘画元素完整的运用到瓷器绘画之上(图23 -图25),进而推动了浅绛彩瓷绘画艺术的发展。正是基于这一点,我们才能在缺乏相关史料情况下,通过具体的浅绛派瓷上彩绘作品来研究晚清浅绛画派的风格及发展状况。

7.官窑内造及相关问题

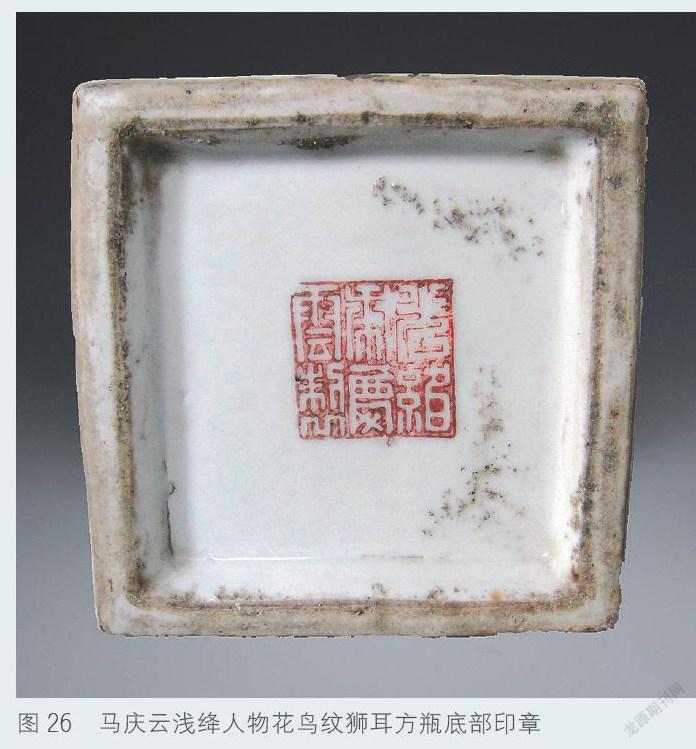

如古代书画家一般,浅绛派画家也有自己的名、字、号、斋堂轩名,他们会将这些信息留在他们的瓷绘作品之上,而器物底部是钤印名章和堂号斋名最好的地方(图26)。

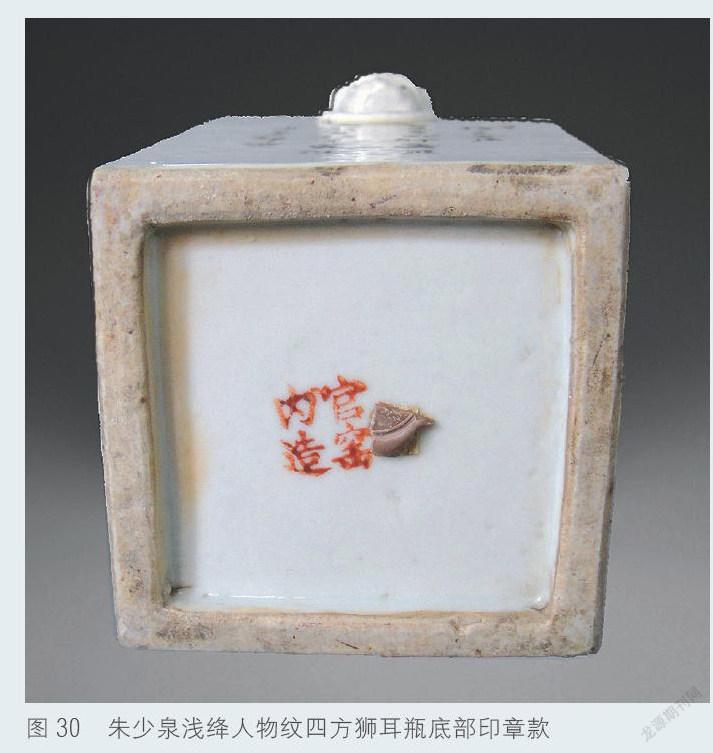

除了浅绛派“大家”的作品会落自己的名章和堂号斋名外,其他浅绛彩瓷作品会落年号款识或印章,其中以题识中落有“臣”字画印(图27)及底部有“官窑内造”“官窑监制” “同治年制” “光绪年制”手写体矾红款的器物为佳,而同治朝至光绪朝早期这一段时间的作品最为精妙(图28),这从另一个角度印证了御窑厂的恢复以及御窑厂画师的回归。此时的浅绛彩瓷作品多为御窑厂画师所做,一些浅绛名家所用瓷胎较为讲究,器物造型规整,胎质较为细腻、釉面润泽、画工较为文气。底部戳印“官窑内造”矾红印章款器物的时间较前者晚些(图29,图30),其造型、胎质及画工等方面自然稍逊一些。盖有“官窑内造”印章只是为了表明这些器物是在官窑范围之内制作出来的,其品质是有保障的,如同现今社会质量认证标识一般。

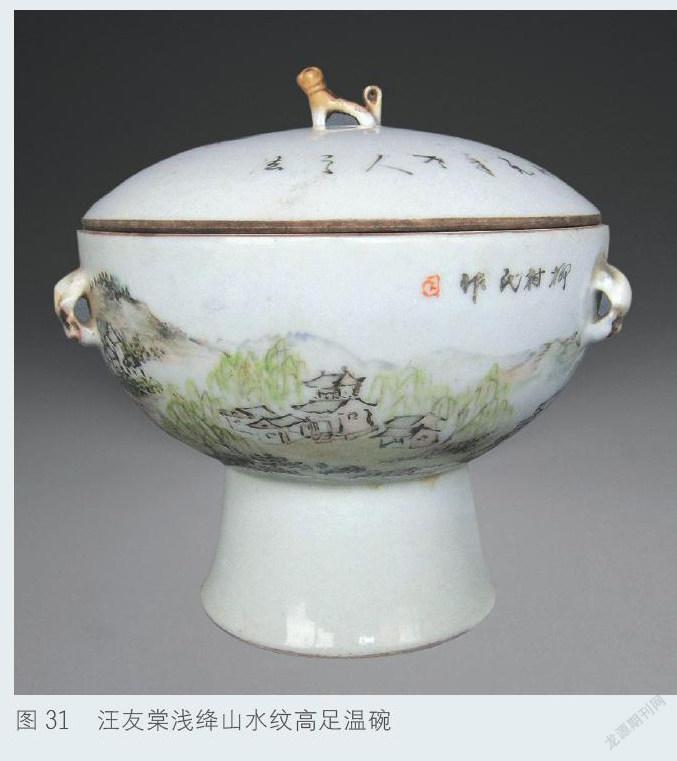

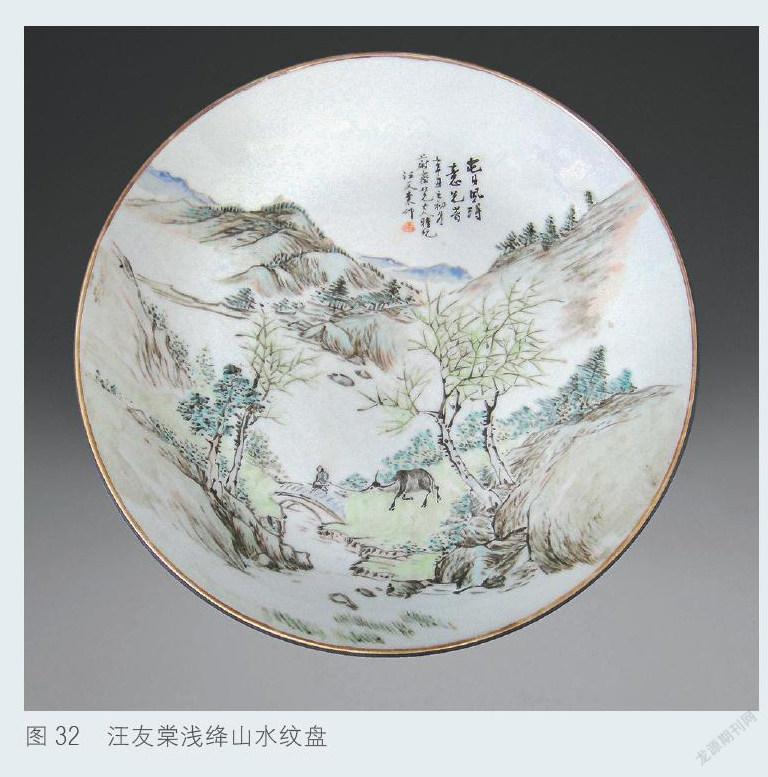

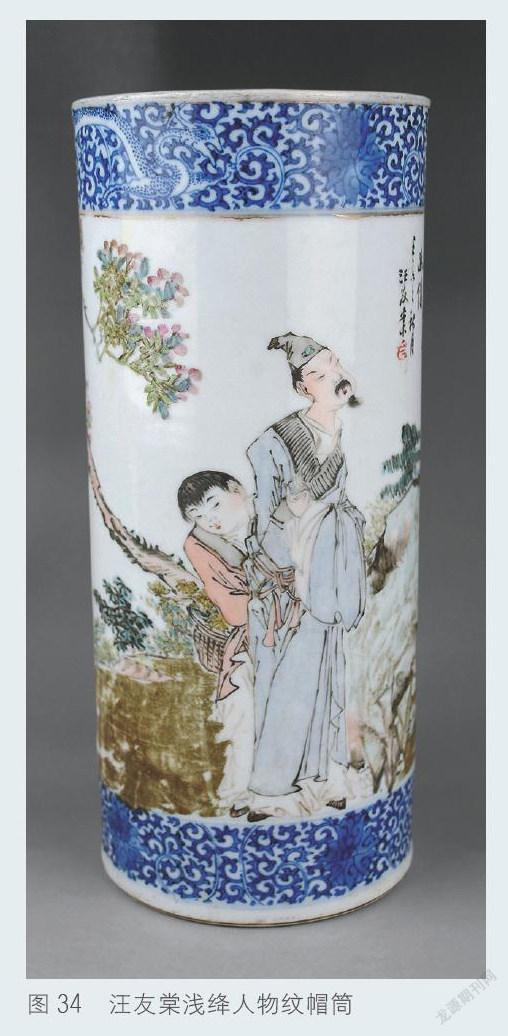

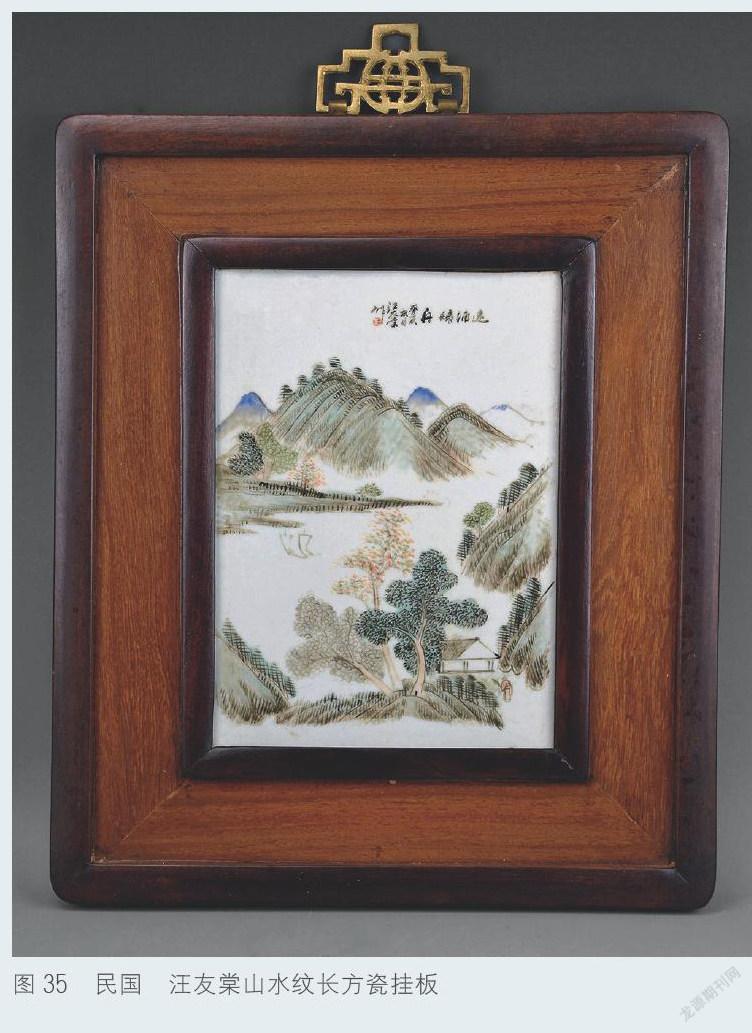

8.浅绛彩瓷作品中的“枪手”和假冒问题

在平时整理资料时,常常可以发现这样一种现象,就是同一人的作品呈现出两种或多种截然不同的风格。这在许多创作周期偏长的浅绛彩瓷名家作品中可以见到,如:俞子明、汪友棠、高心田等等。诚然,在这些浅绛彩瓷名家较长的创作期中,或多或少都存在着绘画风格的改变,但这种变化都是在一定的范围之内。如汪友棠的作品,在光绪中期使用的都是纯粹的浅绛彩瓷彩料(图31、图32);光绪末期时鸟、人物手脸等部位使用浅绛彩料以没骨法绘制,而花卉、绿叶或衣衫等则以粉彩彩料绘制(图33、图34);进入民国时期,由于瓷绘彩料的推陈出新,汪友棠同样也绘制了大量的油彩和软彩作品(图35)。

在清末至民国初这段时间里,也就是这些浅绛彩瓷名家晚年时期,有着大量神似或者是风格迥异的作品涌现出来。这些作品中风格类似、绘画技法较好的,多数是浅绛彩瓷名家弟子代笔的作品,作品绘制完成后经过这些浅绛彩瓷名家审视,而后题识落款。此外,那些使用粗制滥造瓷胎,绘制技法有明显差异的就是仿冒的赝品了,多为小作坊所为。这些仿冒品,在送礼经济的社会风气推动下,自然是越做越多。

在浅绛彩瓷风靡的时候,由于市场对浅绛彩瓷的需求随民众的热捧出现缺口,大量的红店和小作坊在市场供需调节下开始投入浅绛彩瓷的生产。如此多的投入势必导致竞争,其结果就是作品的良莠不齐。而“枪手”和“仿品”的出现更是让浅绛彩晚期的作品混乱不堪。我们经常可以看见署有同一名家的作品会呈现几种完全不同的感觉,除去画家本身由于绘画周期过长造成不同时期绘画风格的改变,就可以确认为低仿品了。

总的来说,浅绛派画师的作品无论从其艺术品位,还是绘画书法功底来说都有较高的水准,而红店和小作坊的只能称之为商品,因为只是为交易而产生的物品,艺术品位和绘画书法功底自然无从谈起。虽然在早期研究过程中,会给我们带来困扰,但是随着研究的深入,这一切疑问都会迎刃而解。

9.关于浅绛彩瓷的界定与划分

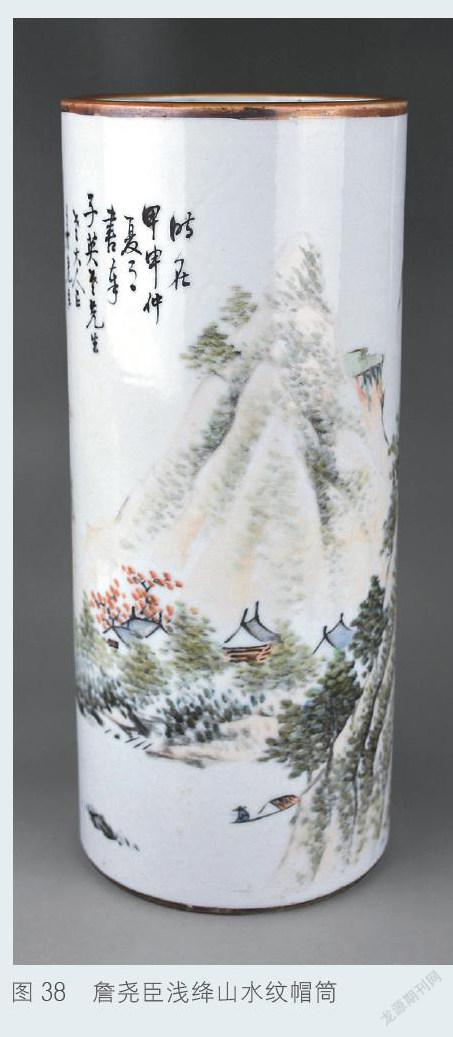

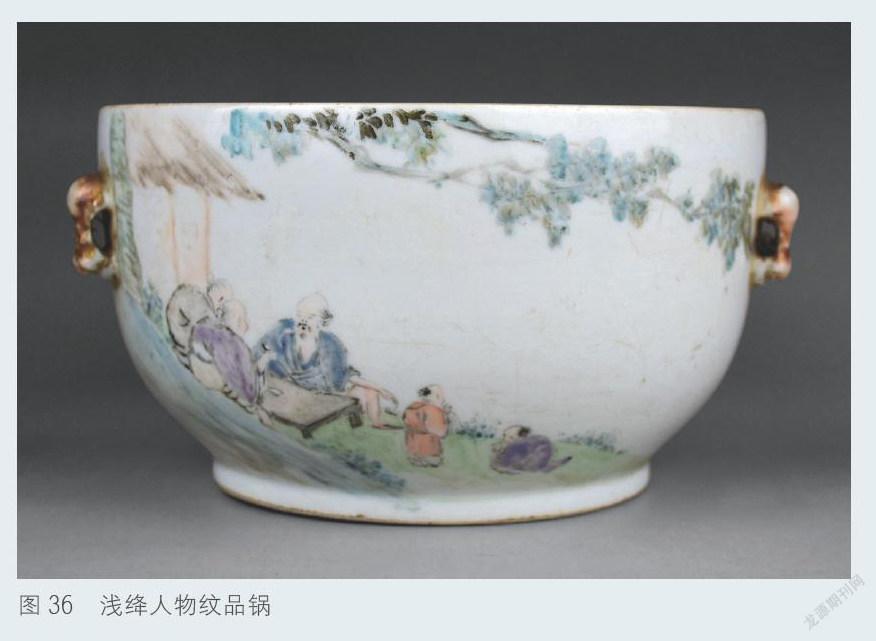

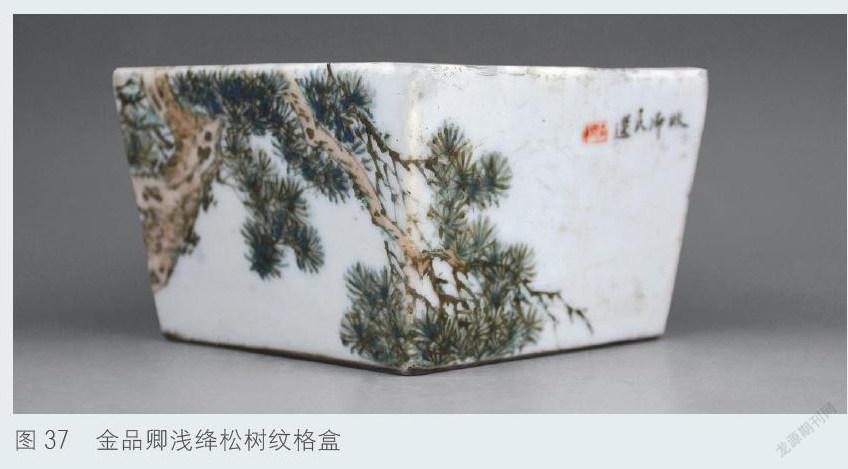

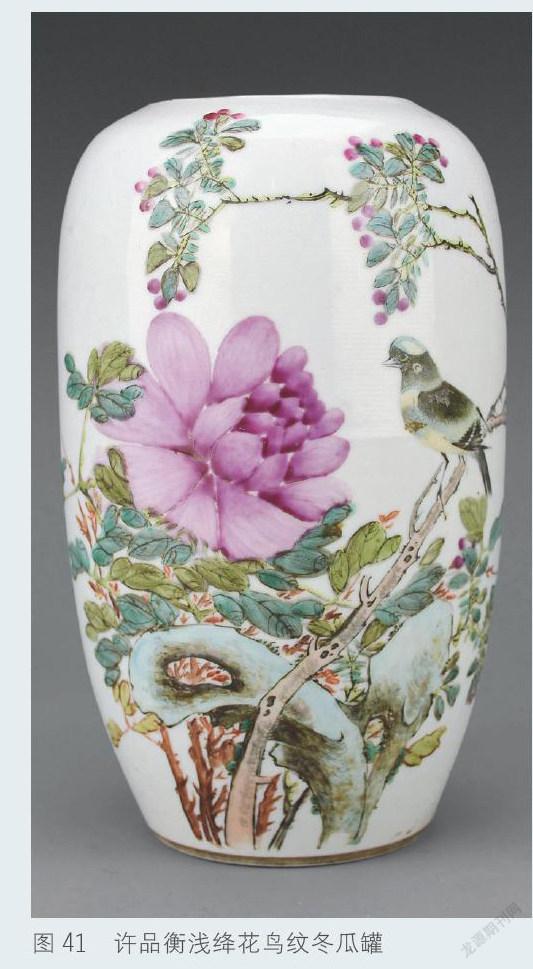

对于浅绛彩的定义,一直都是比较明确的。即以浓淡相间的黑色釉上彩料在白色的瓷釉上绘画,再染以淡赭、水绿、草绿、淡蓝及紫等颜色,经低温烧成,其绘画效果与纸绢的浅绛画近似,此类器物被称之为“浅绛彩瓷”。浅绛彩瓷早期用色较素雅,颜色多比较浅淡,但有几种颜色较为浓艳,如花青色和蓝绿色两种颜色,其色料施彩如料彩一般,施彩较为厚重(图36、图37),在平面的画作上展现出立体的效果,这种施彩的彩料在晚清咸丰时期的粉彩器上时常可见。中期,随着彩料的使用量增大,施彩较为平整,颜色也趋于中庸,不再使用早期点状绘制树叶的方法(图38、图39)。晚期,也就是过渡期,此时出现浅绛彩与粉彩共存的状态,用施彩厚度的高低,颜色的深浅营造出反差,形成立体感(图40、图41)。

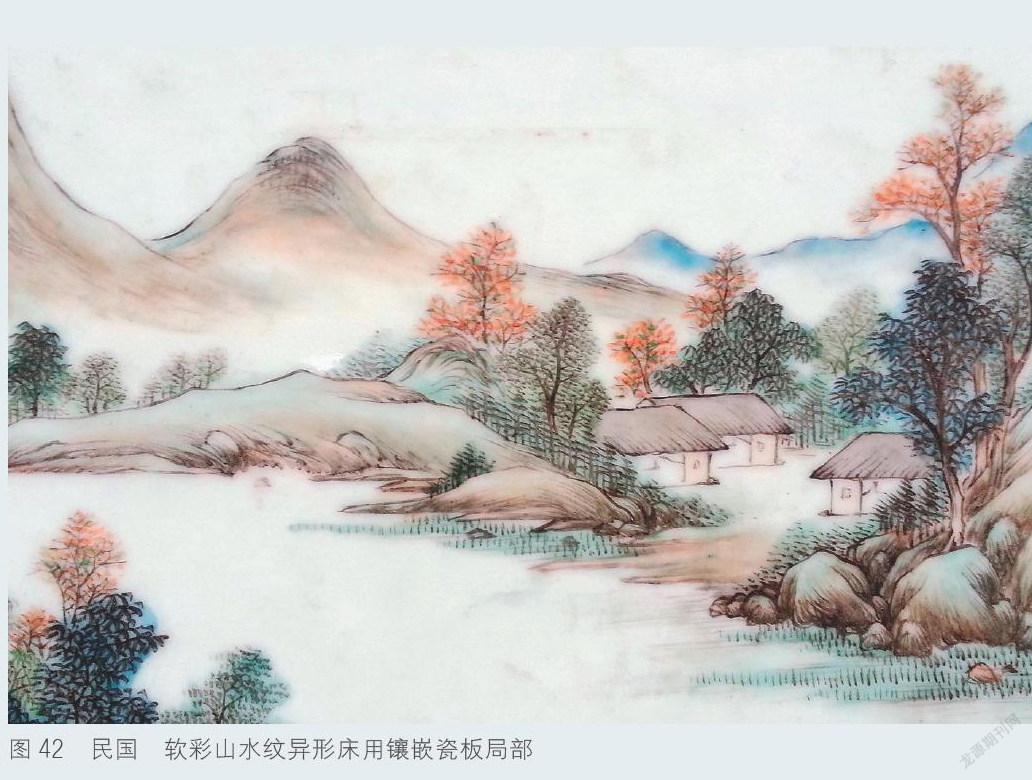

及至现今,由于经济利益的驱使,目前浅绛彩瓷的界定存在着人为模糊化趋势,有人将民国时期的软彩(图42)和油彩(图43)归于浅绛彩,它们施彩方法与浅绛彩瓷有着明显的不同,应该可以明确区分开来。相对于它们来说,浅绛彩瓷的特点是很明显的。

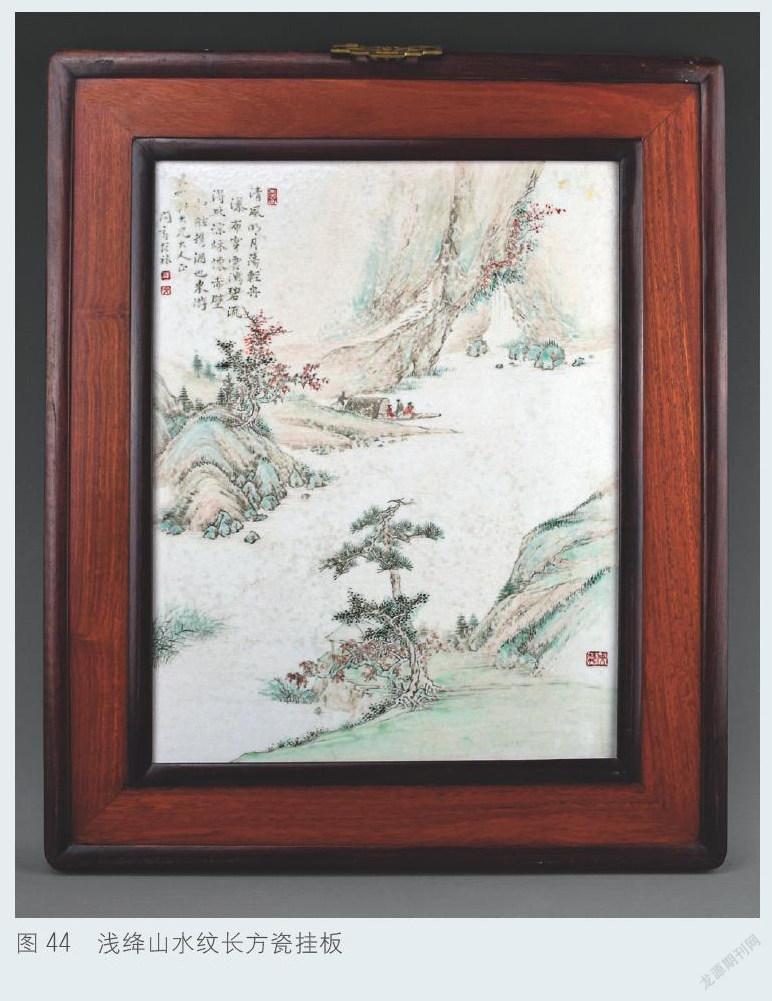

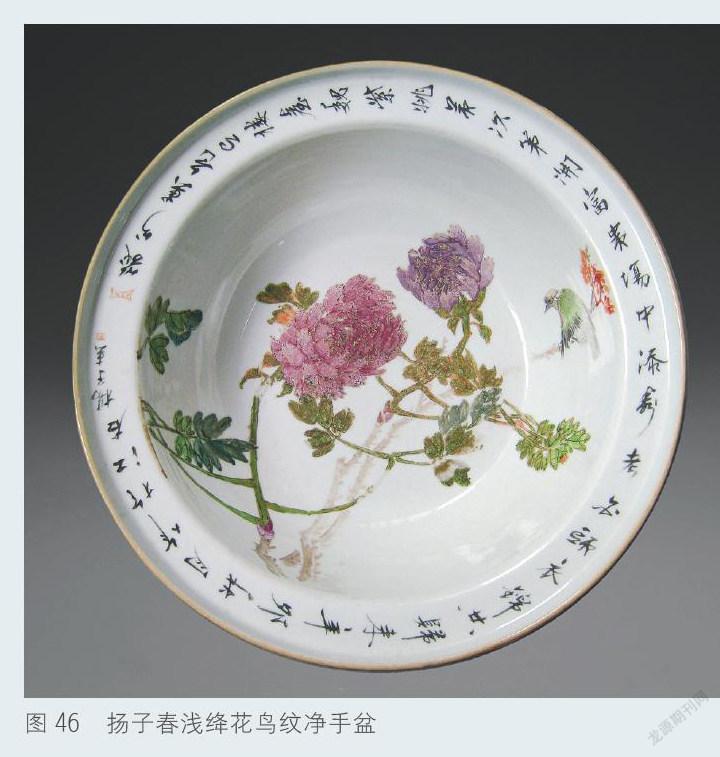

有两类器物,一个是浅淡墨彩加色的瓷器(图44、图45),另外一种是兼有浅绛彩和新粉彩之间的一类瓷器(图46、图47),它们都应该被叫做浅绛彩瓷,我们姑且都称之为过渡期的瓷器。浅绛彩脱胎于墨彩这种说法在浅绛彩瓷研究者之中也已明确,很多浅绛派画家早期都曾经画过墨彩的作品。而在这之后的探索研究过程之中,浅绛派画师 直将浅绛彩和粉彩交叉运用着,因此在浅绛彩瓷作品中常常可以看见一部分运用的是浅绛彩,而另一部分却是明显的粉彩。可以说是当时的浅绛派画家还没有明确新粉彩瓷的定义,当时的他们只是在做一种尝试、一种创作,对于手边的各种彩料随意取用,只是单纯的从瓷绘表现形式方面着手,因此便出现了浅绛彩和粉彩同处一件器物之上的情况了。随着市场的需求增大,加入浅绛彩瓷生产的人越来越多,因此对于浅绛彩的运用渐渐不再规范。到了晚期器物上的粉彩转变为主角,而浅绛彩反而成为配角,仅仅可见寥寥几笔。这一点我们可以从清末民初时期画有大花大鸟的嫁妆瓶、冬瓜罐等民用日常器物上看到,对于这一类瓷器人们通常会直接称之为粉彩瓷。笔者认为,就浅绛彩瓷的演变历程来说,此类器物还是应该被认定为晚期浅绛彩瓷。无论是墨彩加色还是清末民初那些局部使用浅绛彩的瓷器它们都是浅绛彩瓷发展中不可或缺的一环,我们有必要保持它的完整性。

10.收藏中关于浅绛彩瓷易磨损的问题

在浅绛彩瓷作品收藏中经常被谈及、不可回避的一个问题就是浅绛彩容易被磨损的问题。

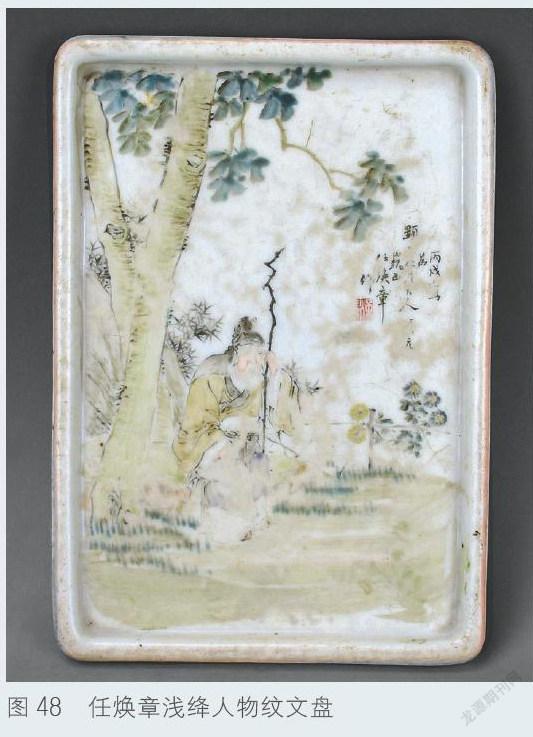

浅绛彩瓷是使用浓淡相间的釉上黑色彩料,在白瓷上绘制,再用淡赭、水綠、草绿、蓝彩装饰,最后以低温烧成的。由于黑料里掺入了铅粉,所以可以不用覆盖玻璃白就能烧成。由于彩施的较薄,而且表面没有覆盖物,所以相对来说,经过上百年岁月的冲刷,器物纹饰漫没不清自然是理所当然了(图48)。

浅绛彩瓷早期作品由于多采用没骨法绘制,画面表面不施玻璃白,所以这种现象是十分明显的,图案部分或全部缺失。到了后期也就是过渡期,绘制图案的彩料在器物上略高出器表,呈现出立体效果,这种凸出的结构非常容易磨损,在彩料中以绘制叶片及绿植的绿彩尤为明显(图49),由于这种彩的硬度不够,所以常常见到磨损划痕或是剥落现象。

就目前来看,浅绛彩瓷还是有相当多完好的器物存留,无论是彩、釉、画工都是完美,由此可见浅绛彩瓷易磨损现象只是相对而言,良好的保存条件、保存环境及保存方法等几方面的因素对器物本身都是有影响的。如果在相对恶劣的环境和条件下,比如遇火灾过火(图50)、酸碱腐蚀、尘土漫没或水淹土沁,即便是覆盖了玻璃白的粉彩器物亦会被腐蚀损坏的,所以合适的保存方法和环境至关重要,无论对于哪种彩瓷皆是如此。

浅绛彩瓷的发展历程,从模糊到逐渐清晰,通过无数的收藏者和研究者让它浮现还原出来,让我们了解了它的产生、发展直至衰落。它在源远流长的中国瓷器发展史中犹如流星般短暂而灿烂,它以清新淡雅的文人画风为晚清程式化的瓷上绘画带去了一股清风,其在中国釉上彩瓷发展史上起到了承上启下的重要作用,并对日后的新粉彩瓷的发展产生了深远的影响,为新粉彩瓷上彩绘艺术的发展奠定了坚实的基础。

注释:

①耿宝昌《明清瓷器鉴定》,1995年

②“光绪窑。自同治末官窑复旧,故光绪初瓷器加良,就予所见者……其特品者则为白地五彩,而摹古画,绘以丹青山水、人物、花鸟者,诚清玩之雅具”。黄菊《瓷史》,民国。

(责任编辑:郭彤)