碧海遗珍

刘冬媚

烟波浩淼的南中国海,孕育和滋养了深厚悠远的中华文明。她的怀中,不仅蕴藏着丰富的自然资源,也养护着海上丝绸之路那段岁月的辉煌。迄今在南海海域已多次发现古代商贸沉船,诸多沉船的船体结构和船货性质,为我们揭开了中国古代海洋贸易的神秘面纱。广东省博物馆地处南海之滨,依托地缘优势和多年积累,将沉船文物及外销艺术品作为征集、收藏、研究、文保等领域的重点。广东省博物馆收藏有“南海I号”“皇家南海号”“南澳I号”“万历号”等10余艘南海沉船的文物。沉船上所载陶瓷器为我们提供了中国瓷器外销的直接证据,不仅可以分析这一时期外销瓷器的品类和生产水平,更可以窥见当时陶瓷贸易状况。本文将重点介绍广东省博物馆藏明清时期沉船陶瓷器,沉船按时间的先后有:明初“杜里安号”、洪武十三年“南洋号”、建文元年“龙泉号” “宣德号”、天顺四年“皇家南海号”、万历时期的“南澳I号”“万历号”沉船、清代的“迪沙鲁号”和“金瓯号”沉船等。现将此批沉船出水的陶瓷器按照其所处的历史背景来例举,本文最后也将陶瓷器还原至其发现的空间,以揭示其原始包装方式。

一、明初朝贡贸易体系夹缝中生存的民间瓷器贸易

明朝初期,新兴的明帝国一方面对海上民间贸易实行极为严苛的限制,另一方面又主动开展大规模的官方交流,多次派出庞大的使团出访东南亚、南亚、西亚、东非。特别是1405 - 1433年间,以郑和为首的明朝官方船队从首都南京出发7次实践了“下西洋”的壮举,将以朝贡贸易为主要内容的官方交流推至顶峰。明朝严格的海禁政策造成中国瓷器外销严重萎缩,沉船中可见的中国瓷器发现极少。宋元时期远销埃及、威尼斯的龙泉窑青瓷,及深受伊斯兰世界喜爱的景德镇青花瓷已经极少发现,东南亚本地陶瓷器得以填补市场需求。布朗①曾经对东南亚地区的古代沉船做过一个统计,指出1368 - 1487年间的沉船各海洋贸易地点中的东南亚陶瓷器占到60% - 99%,一改9至14世纪中国宋元瓷器的垄断地位。即便如此,走私活动并没有杜绝,在福建、广东等沿海地区较为活跃,所以在明代早期的沉船瓷器组合中,是由景德镇窑、龙泉窑等名窑瓷器以及沿海地方窑口瓷器共同构筑的。②直到,明“隆庆开海”以后,中国陶瓷才又重新大规模涌入东南亚市场。

广东省博物馆藏的明代早期沉船陶瓷器来自于以下沉船: “杜里安号”、洪武十三年“南洋号”、建文元年“龙泉号”、天顺四年“皇家南海号”“宣德号”沉船等。“杜里安”,沉没于马来西亚半岛沿岸,为明代早期中国制造的船只。船载有较多的泰国及越南产陶瓷,也有一些中国陶瓷,特别是龙泉青瓷器以及酱褐釉瓷器。

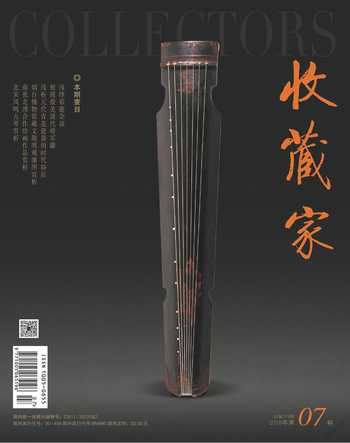

明酱釉四系盘口罐明初,高31.5、口5.4、底15.5厘米,于“杜里安号”出水(图1)。

泰国 苏可泰窑青釉褐彩缠枝花卉纹撇口碗明洪武十三年,高7、口28.4、底5.5厘米,洪武十三年“南洋号”出水(图2)。

泰国 苏可泰窑青釉褐彩花卉纹撇口碗明建文元年,高7、口26、底8.9厘米,于建文元年“龙泉号”发现(图3)。

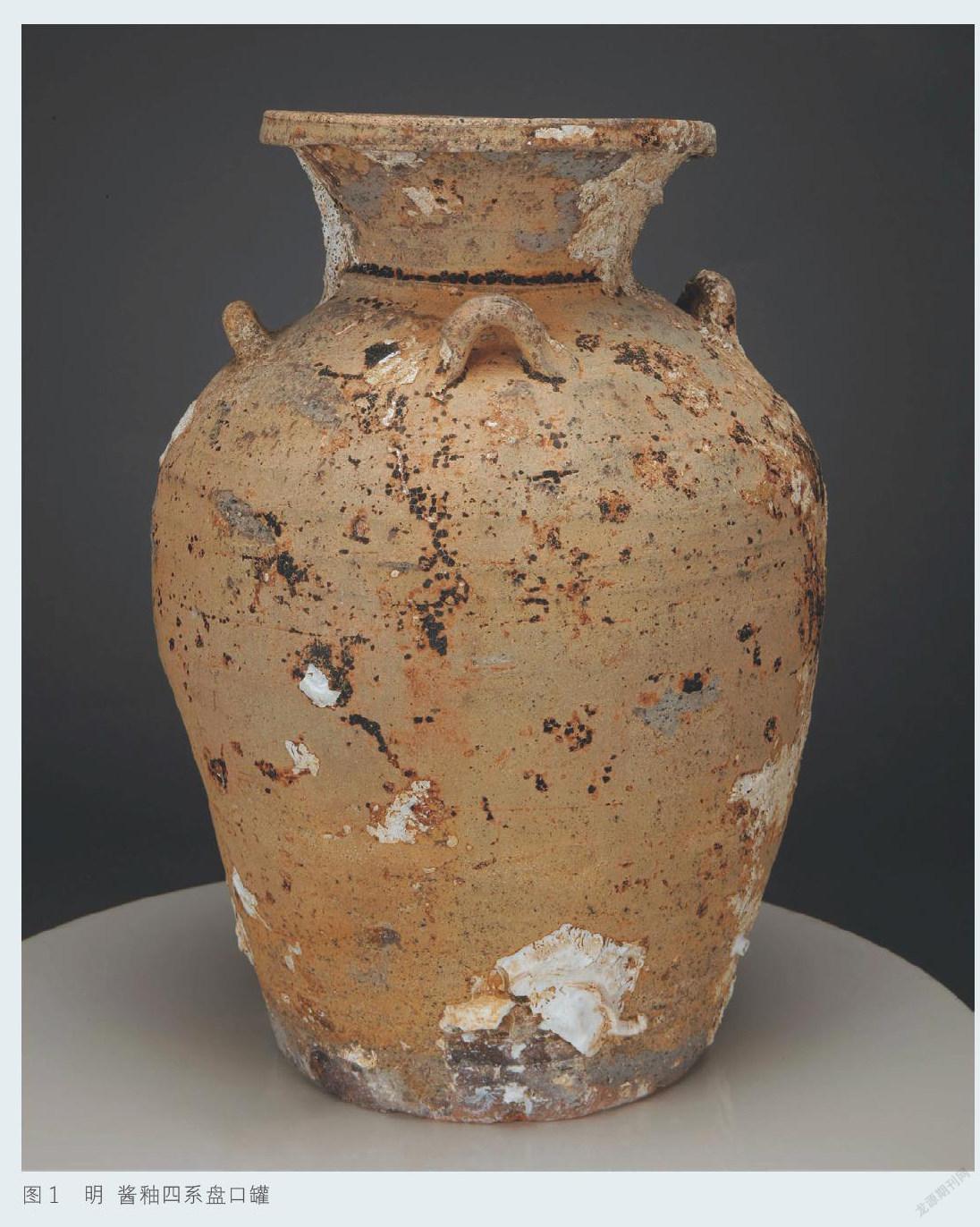

青釉划花葵口菊瓣纹折沿碗明天顺四年,高8、口28、底11.3厘米,于“皇家南海號”发现(图4)。

青釉双系瓜棱小口罐明天顺四年,高17、口6、底9厘米,于天顺四年“皇家南海号”发现(图5)。

沉船均为民间商船,运载的货物大部分是暹罗素可泰、暹罗仿龙、安南青花等东南亚陶器,中国瓷器极少。 “龙泉号”内发现了为数不多的龙泉窑青瓷盘和盖罐③。 “皇家南海号”在接近龙骨的一个隐蔽储藏室里发现7件中国青花瓷器。

明青花缠枝花卉纹盖罐高12、口13.5、底8.7厘米,于“宣德号”发现(图6),沉没于马来半岛东方海域,是一艘16世纪前半叶的葡萄牙商船,船载有大量的青花瓷器。

二、明中后期中国陶瓷器重新主导市场

明代中期以后。明朝中期以后,国势日衰,再难有财力支撑起像“郑和下西洋”那样的壮举,鼎盛一时的朝贡贸易体系也逐渐解体。而随着新航路的开辟,葡萄牙人在海上的积极活动令澳门一跃成为全球性的贸易中心,并促进了天主教与中国本土文化的初步接触。至明隆庆元年(1567),明帝国有限度地解除“海禁”,民间贸易再度兴盛,并带来持续的贸易顺差。同时,欧洲人开始遍布海丝沿线,并开启了从美洲跨越太平洋的新航线,天主教随着欧洲殖民者迅速传播。海上丝绸之路不可避免地逐渐扩展为具有真正全球意义的海路网络。

焦天龙总结到: “万历年间(1573 - 1619)显然是明代外贸最活跃的时期。南海地区的至少有6艘沉船属于万历时期。”④广东省博物馆藏的明代中后期沉船陶瓷器来自于以下沉船:“南澳I号”及“万历号”,均属于万历时期的商船。

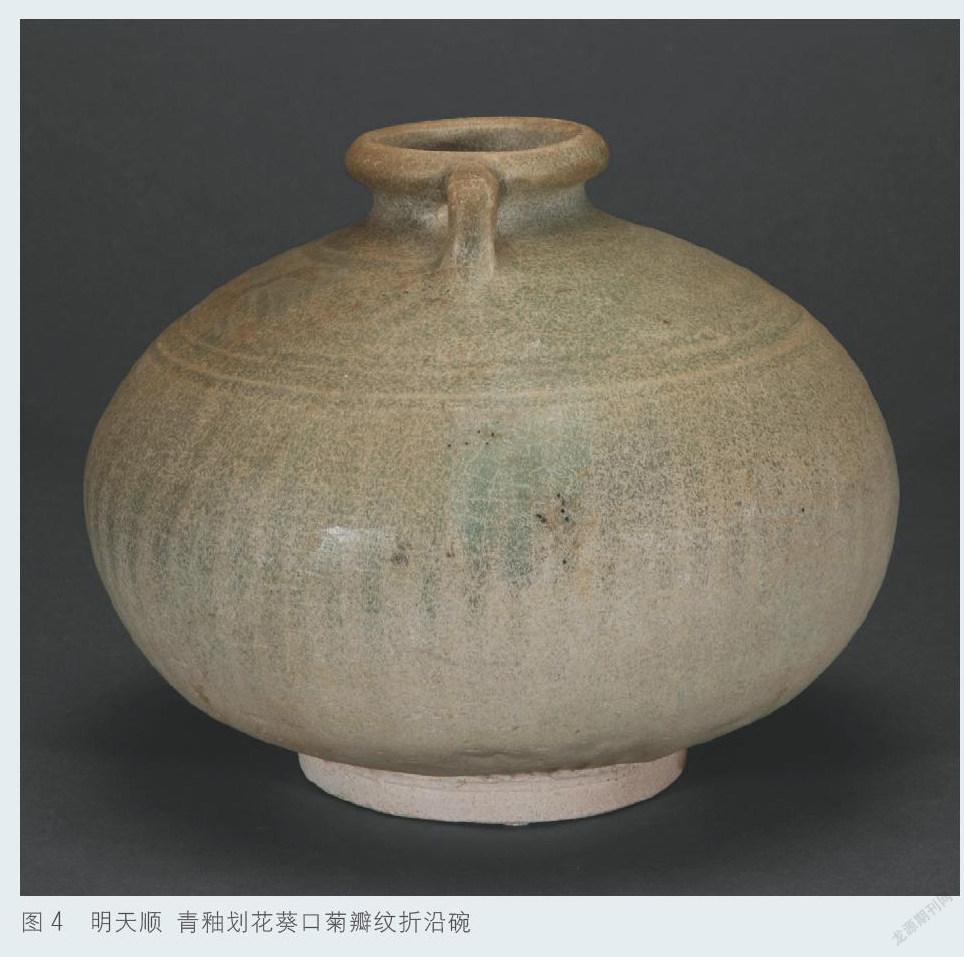

漳州窑青花“粮”字大盘明万历,高8.7、口径33.O、底径13.O厘米,于“南澳I号”发现(图7)。

景德镇窑青花封侯爵禄图“富贵佳器”款盘明万历,高4.2、口径18.5 - 19.1、底径12.O厘米,于“南澳I号”发现(图8)。

“南澳I号”,沉没于广东省南澳县三点金海域。学界对于“南澳I号”的年代认识有万历年间、万历三十六年以后、隆庆开海之际几种看法。@但总体而言, “南澳I号”的青花瓷年代指向为明代晚期。 “南澳I号”船载瓷器主要为福建漳州窑系和江西景德镇窑系产品,其中漳州窑系瓷器达2万件以上;景德镇窑系达5000件以上,有青花和五彩两个品种。广东省文物考古研究所曾经赴景德镇考察了官窑遗址.湖田窑遗址和观音阁遗址,通过比对沉船和窑址产品,推断“南澳I号”出水的景德镇窑系瓷器来自于观音阁遗址第四期,年代约为万历早中期。 《江西景德镇观音阁明代窑址发掘报告》⑦中指出,在观音阁遗址第三期,即嘉靖时期,发现一件刻有“◆◆嘉◆◆制”款的白釉大盘和青花五爪龙纹碗的残片。观音阁窑址是“官搭民烧”的窑址。 “南澳I号”的船载瓷器,以漳州窑的青花瓷器为大宗,青花大盘和带盖钵是代表性器物。这些青花瓷器的瓷胎和釉质比较厚重,青花颜色发灰或者较为暗淡,绘制的人物或花鸟图案比较随意,底足粘有细砂(也就是所谓的“砂足器”)。

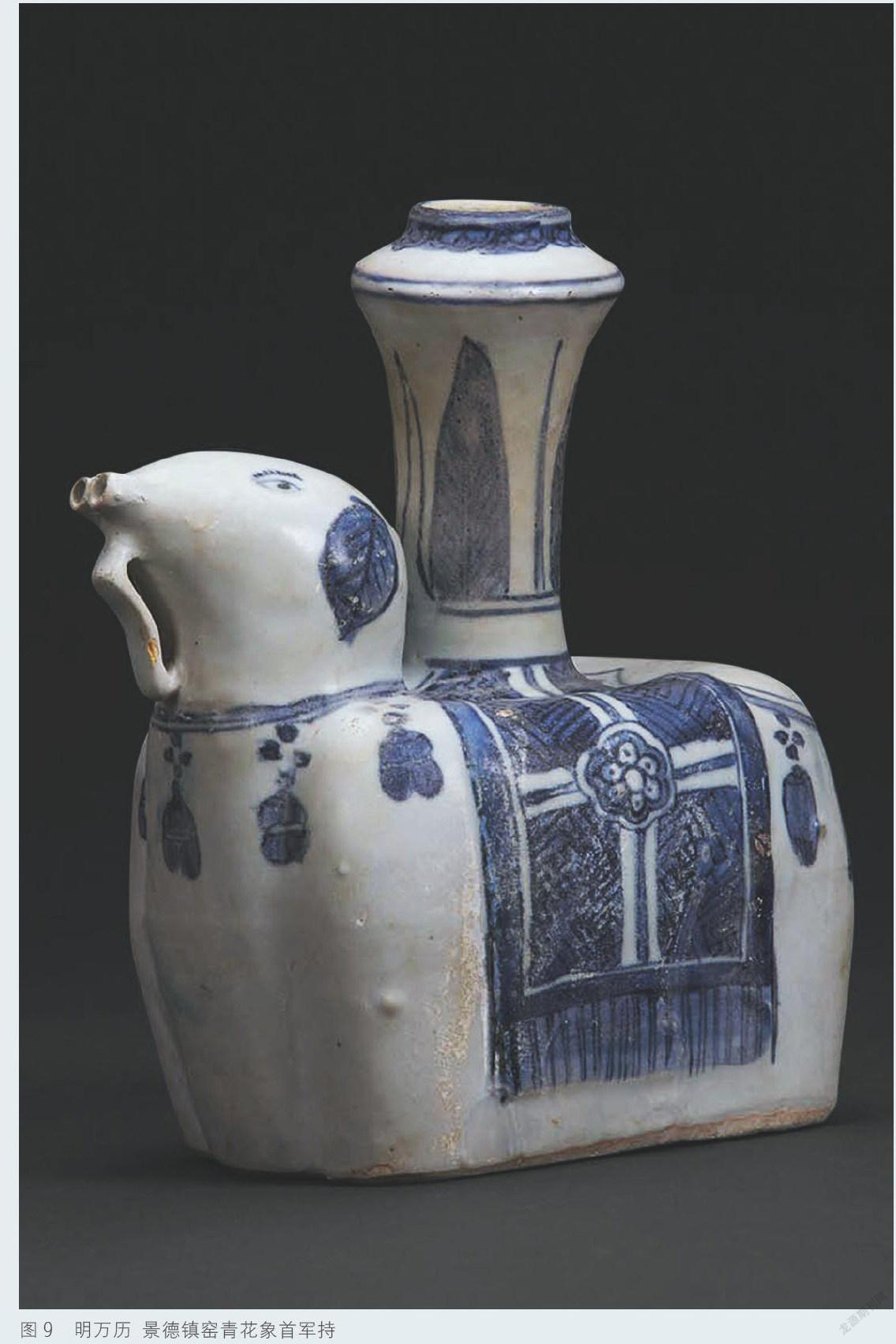

景德镇窑青花象首军持明万历,高20.5、通长17、宽9.5厘米,于“万历号”发现(图9)。

明青花莲池鸳鸯纹克拉克盘明万历,高5、口径31、底径17厘米,于“万历号”发现(图10)。

“万历号”沉没于距马来西亚丁加奴州东海岸约6英里的海域,是一艘万历晚期的商船。2004年4至7月,南海海洋考古公司对沉船进行了打捞,采集出水文物7000多件。其中“克拉克”瓷大量出水。

“克拉克”瓷器以纹饰绘有连续的开光图案为特征,开光内绘山水、人物、花鸟、果实、文房用品等吉祥图案,其器型有碗、碟及盘、杯、瓶、盖盒、军持等。1603年,荷兰武装船队在马六甲海峡捕获一艘装载着约10万件中国青花瓷器的葡萄牙帆船,船上的瓷器后来被运送到阿姆斯特丹拍卖,轰动了欧洲。由于荷兰人将葡萄牙远航东方的货船称作“克拉克”(荷兰语为“葡萄牙战舰”的意思),因而这批在欧洲拍卖的中国瓷器被称为“克拉克”瓷。据统计,从明万历三十年(1602)至清顺治十三年(1656),仅荷兰东印度公司就从中国购置了超过300万件克拉克瓷。除景德镇窑外,福建漳州一带也盛产克拉克瓷。

总的来说,整个明代,沉船数量大量增多,以中国船为主,葡萄牙、欧洲和英国等国家的沉船也开始有发现。⑧

三、清代中国外销瓷器进入繁荣期

有清一代,中国和东南亚及欧洲的贸易没有中断过。顺治朝实行海禁政策,由明郑集团主导中国与东南亚贸易,康熙二十三年后(1684),允许民间进行海洋贸易,中国和东南亚的通商更加活跃。清代早期,来华的欧洲商船也增多,康熙开禁,设广州、厦门、宁波和云台山4个通商口岸,允许欧洲商船来华贸易。乾隆二十二年(1757)在广州实行一口通商,来华船只更是不断增加⑨。清代早中期,中国瓷器外销进入了一个新的高峰,在大量的外销瓷中,有相当大的一部分是根据国外消费者的需要订制的,他们提供图样,中国制瓷商按图制作。广东省博物馆藏的清代沉船陶瓷器来自于“金瓯号”和“迪沙鲁号”。

清青花吕布戏貂蝉纹碟清雍正,高1.9、口11.8、底6.8厘米,于“金瓯号”发现(图11)。

清褐绿彩瑞兽清雍正,高6.5、底座长6厘米,于“金瓯号”发现(图12)。

“金瓯号”沉没于越南金瓯角海域,是一艘在雍正年间(1723 - 1735)从中国广州开出的商船。 “金瓯号”出水遗物有中国陶瓷器、锌条、康熙通宝钱币、衣物、船骨、金属制品、石质印章等。⑩“金瓯号”出水器物以中国瓷器数量为多,虽然这艘船是雍正年间的商船,但所载瓷器中有不少瓷器带有典型的康熙朝风格。 “金瓯号”出水瓷器主要来自于江西、广东、福建等地的窑口。工艺品种多样,器形丰富。陶瓷工艺可见有青花瓷、外酱釉内青花、青花红彩、青花釉下三彩、素三彩、紫红、绿釉刻划填彩、白釉彩绘、酱釉白花、素胎白花、单色釉等。器物样式丰富多样,有盛用器、饮用器、文房用品、塑像玩具、陈设瓷等。其中一些带款识的瓷器也值得关注。“金瓯号”青花瓷碗,发现有“裴溪若深珍藏” “若深珍藏”款,为清代较有名气的“帝王堂名款识”; “金瓯号”出水的绿釉刻划花填彩折枝牡丹纹盘、紫红釉刻划花填彩盘等均为清初“祖堂居”的产品, “祖唐居”是明嘉靖、万历年间专门烧制美术陶的著名石湾陶家。

清青花如意头团寿纹盘清道光,高4.5、口26.7、底16.7厘米,于“迪沙鲁号”发现(图13)。

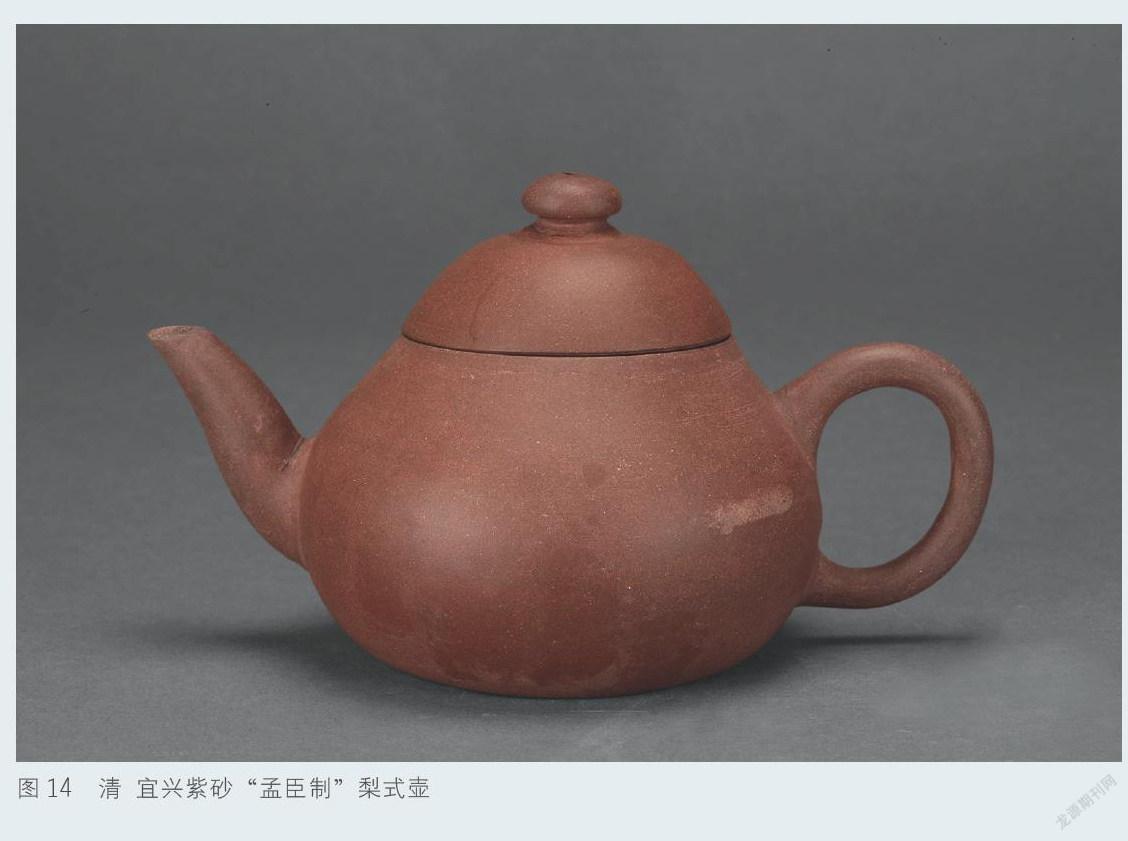

清宜兴紫砂“孟臣制”梨式壶清道光,高11.5、口7.5、底8厘米,于“迪沙鲁号”发现(图14)。

清石湾窑窑变釉弦纹钵清道光,高11、口18、底13.5厘米,于“迪沙鲁号”沉船发现(图15)。

“迪沙鲁号”是一艘中国帆船,长约30、宽8米。道光年间(约1845),该船在驶往马六甲途中,在马来西亚柔佛州迪沙如海滩不远处沉没。船上的瓷器主要是福建德化瓷、江西景德镇瓷、江蘇宜兴紫砂、广东石湾陶等。值得关注的是船载的紫砂茶壶,紫砂茶具达1660件。紫砂茶具在东南亚和欧洲等地均有发现。赴泰国和越南等地经商或者移民的华侨,特别是闽粤商人将中国喝功夫茶的传统带到当地,江苏宜兴茶壶大量南运以满足闽粤功夫茶的需求。自晚明,宜兴紫砂茶壶和器具已远销至欧洲。据荷兰东印度公司记载: “1679年,由漳浦运抵巴达维亚(今印度尼西亚雅加达)有7箱朱泥茶壶;1680年,约1635件茶壶(宜兴产品)运抵阿姆斯特丹。”(11)

四、大小相套,无少隙地——沉船瓷器包装的智慧

大量的货物通过船运载出海,船队为了追求利益最大化,对货物的装载方式也是非常的讲究。南宋朱或《萍洲可谈》卷二: “海舶大者数百人,小者百余人……舶船深阔各数十丈,商人分占贮货,人得数尺许,下以贮货,夜卧其上。货多陶器,大小相套,无少隙地。”@通过沉船考古发掘,瓷器中存在分大小套装工艺,同型瓷器成组搭接包装工艺等。这在“南澳I号”中也有体现,如酱釉堆塑双凤纹六狮系瓮,这种大陶瓮往往装填以小碟、小罐、小杯、棋子、串饰等小物品以及水果等食物。“迪沙鲁号”中紫砂壶分批放在大型的陶缸内,空隙处填充稻壳类的植物细粒作缓/中。

本文所列举的沉船,只是世界范围内沉船的“沧海一粟” “海上丝绸之路”上的荣耀与艰辛并存,随着水下考古的发展,越来越多的谜底将被逐一揭开,仅以此文抛砖引玉,求教于方家。

注释:

① R oxanna,B.2009.“The Ming Gap and shipwreckceramics in Southeast Aisa: towards a chronology ofThai tradeware”.Bangkok: The Siam Society.

②刘淼《明代前期海禁政策下的觉器输出》,《考古》201 2年第4期。

③林海村《大航海时代东西方文明的冲突与交流——15 - 16世纪景德镇青花瓷外销调查之一》,《文物》201 0年5期。

④焦天龙《南海南部地区沉船与中国古代海洋贸易的变迁》,《海交史研究》,2014年第2期。

⑤广东省文物考古研究所《“南澳I号”明代沉船2007年调查与试掘》,《文物》2011年第5期。

广东省文物考古研究所、国家水下文化遗产保护中心、广东省博物馆《广东汕头市“南澳I号”明代沉船》,《考古》2011年第7期。

宋中雷、黎飞艳《南澳i号明代沉船2010年出水陶瓷器》, 《文物》2012年第3期。

黎飞艳、崔勇《“南澳I号”与海上瓷路》, 《海上瓷路国际学术研讨会论文集》,岭南美术出版社,2013年。

任志录《南澳i号类型青花瓷》,《海上瓷路国际学术研讨会论文集》,岭南美术出版社,201 5年。

⑥郭学雷《“南澳I号”沉船的年代及相关问题研究》:《“16至17世纪的海上丝绸之路”国际学术会议论文集》,岭南美术出版社,2016年。

⑦北京大学考古文博学院、江西省文物考古研究所、景德镇市陶瓷考古研究所《江西景德镇观音阁明代窑址发掘报告》,《文物》2009年第1 2期。

⑧⑨焦天龙《南海南部地区沉船与中国古代海洋贸易的变迁》,《海交史研究》,2014年第2期。

⑩李庆新: 《越南海域发现清代广州沉船——金瓯沉船及其初步研究》, 《国家航海》,2014年第六辑。

(11)黎淑仪《宜兴紫砂之海外贸易与文化交流》,《东南文化》,2009年第2期。

(12)[宋]朱或撰、李伟国点校《萍洲可谈》,中华书局,2007年。

(责任编辑:郭彤)