基于幼儿生活的本土文化课程资源开发与实施

何琳怡

本土文化是一个地方反应特定地域自然和人文特色,表现特定受众文化心理的物质财富和精神财富总和,不仅是对本土自然资源、文化资源的一种传承,也是培养幼儿家国情怀的重要途径。

幼儿园本土文化课程资源是指通过多种途径,利用各种条件所形成的与教学相关的本地文本、实物、人力和信息化资源。它是幼儿园课程建设的基础,幼儿园本土文化课程资源的开发能丰富幼儿园课程的内容,引导儿童在教育活动中的情感参与,从而完善幼儿园课程的功能,最終促进幼儿生命持续和谐地发展。

虞永平教授说:“编教材的人在遥远的地方,不会知道孩子们的具体生活环境,所以对教材内容进行改造是必须的。” 我们也非常认同,因为不同区域的幼儿园资源不同、文化不同、发展历程不同,不同区域的幼儿兴趣不同,经验不同,生活背景不同。

一、资源开发:根植幼儿背景

幼儿在现实生活中会受其特定成长环境中所形成的价值观、思维、习惯、态度等文化背景因素的影响,生成其独一无二、具有个性的课程理解。因此,我们的课程资源必须以儿童为本位,从实际出发,从而幼儿生活出发,从改造出发,从而走向创新和发展。

(一)基于幼儿生活场所开发课程

每个地区由于地理环境和自然条件的不同,在漫长的历史发展过程中,形成了其特有的文化背景,也留下了大量的文化遗产和名胜古迹,在这其中沉淀着许多优秀的文化艺术知识,适合帮助幼儿认识并深入了解本土文化。

我园的服务范围覆盖六个村,我们发现

“西郊村”是地道的一个渔村,“渔文化”是渔村独有的特色文化,具有较高的文化意义和教育价值,例如渔娘织网、渔民捕鱼、赛渔船等等。来自于渔村的孩子们每天耳濡目染,爷爷会捕鱼,奶奶会织网,爸爸妈妈会卖鱼,特别有助于幼儿观察家乡人们的生存状态,有助于认识特有的环境在本土文化形成过程的重要作用。

(二)基于幼儿兴趣特点开发课程

利用本土文化资源来开发幼儿园课程资源的目的是让幼儿更好地了解并热爱家乡和其特有文化,因此对于本体文化资源的开发,我们从幼儿感兴趣的主题出发,孩子在生活中对于鱼是非常感兴趣,自然角、电视等看到鱼总是会七嘴八舌地进行讨论。“鱼”对幼儿来说是个有趣的话题,基于中班幼儿的生活经验与认知水平,我们选择幼儿感兴趣的本土文化主题活动内容,协同家长组织幼儿做好相关的调查,鱼是钓上来的还是网起来的?渔民长啥样?渔船是什么造型?捕鱼工具有哪些?为活动的开展做好前期准备,我们将“渔文化”进行加工与分解,融入到幼儿园的一日生活活动中,让幼儿自主去探秘渔村背后的故事,课程资源“渔村探秘”由此生成。

本土课程资源来自于幼儿的生活圈,缘起于西郊村的传统习俗与文化积淀,缘起于幼儿感兴趣的话题。开发这样的本土文化课程,可以不断扩大文化视域,更新幼儿的文化观念,初步感受家乡文化的独特魅力,促进幼儿多方面能力的发展,同时还能传承地方文化,激发幼儿爱家乡的情感和审美情趣

二、审议甄选:着眼幼儿学习发展

本土文化课程资源开发的目的是让幼儿不断丰富和发展新经验,由此,我们聚焦幼儿的经验,进行教研组课程审议。通过对幼儿已有经验的调查,开始了对课程目标的审议和课程内容的甄选。在这个过程中,我们一直围绕一个问题展开思考:如何着眼幼儿的学习和发展?

(一)《指南》方向指引,罗列发展目标

我们对照《3—6岁儿童学习与发展指南》的年龄段目标,罗列出在课程资源中蕴含的学习与发展机会,包括初步了解渔村的传统风俗和文化历史,认识部分捕鱼工具;通过操作、品尝、分享、游戏、体验、参观等活动,体验活动的快乐,并乐于跟同伴分型自己的发现;能够用各种方式表达自己对渔村文化的理解,激发对渔村文化的探究兴趣,萌发对家乡的热爱之情。

不难发现,里面涉及幼儿的观察、感知、表达、操作、品尝、分享、交流、游戏……覆盖幼儿多领域的学习,可给幼儿充分的学习与游戏的机会与空间,让幼儿感受西郊村的渔文化,促进幼儿的多元发展。

(二)梳理关键经验,甄选预设内容

通过观察发现幼儿对鱼非常感兴趣,很乐于饲养和讲述,但是对于鱼的生活习性,对于捕鱼的知识点等等都是比较粗浅的,原有经验比较零碎。

结合中班幼儿的兴趣点与认知水平,依据《指南》的目标,梳理幼儿的关键经验,甄选出两个方面的活动内容:一是关于感受渔村文化、认识捕鱼工具等,如:渔村长啥样、绘制渔村图、渔村爷爷讲故事、渔具大调查等;二是关于体验渔民生活等,如:唱渔村童谣、亲子制作渔网、腌鱼、晒鱼、吃鱼、给渔村爷爷写封信等活动内容。

(三)探讨学习路径,选择组织形式

内容初步确定后,对这些活动进行分析审议:哪些内容适合集体教学?哪些内容可以通过不同的游戏让幼儿主动感知体验?哪些内容可以通过日常生活活动进行渗透?哪些内容需要幼儿走进实践基地去主动探究?不同的组织形式与实施路径可以给幼儿带来哪些学习机会?可行性如何?是否具有操作性?等等。在讨论审议的基础上初步拟定课程实施方案,建构实施总体框架,制定详细计划。

取其精华,去其糟粕,选择适合幼儿身心发展的内容、形式与方法,可以调动幼儿的多种感官去感知本土优秀的地方文化,从而促进幼儿主动学习。

三、探究体验,关注幼儿学习过程

(一)重视“小调查”

从问题出发展开调查是孩子主动探究的一种方式。在课程实施之前,事先开展谈话活动,幼儿大胆猜想并把问题以绘画形式呈现出来。其次,幼儿通过书籍、报、杂志以及网络电视等,收集《渔村》资料,了解渔村究竟是怎么样一个地方。最后,通过实地调查,对于渔村文化有深入了解,知道渔村里面有渔娘织网的风俗,也有端午赛渔船的风俗和请船神等风俗。通过参观、调查、观看照片视频等方式对于渔村里的主要设施有具体了解,老师和家长也事先学习,加深自己对渔村文化的了解,为主题课程的开展做好准备,同时也使这些材料成为课程的教学资源。

(二)留痕“主题墙”

《幼儿园教育纲要》指出:“环境是重要的教育资源,应通过环境的常设和利用,有效地促进幼儿的发展。”所以,本土课程开展的过程中,充分发挥主题墙的作用,将探索过程通过班级主题墙进行留痕,让幼儿的主动探索过程看得见,尽显本土文化特色,让主题墙发挥最大的功效,对幼儿进行潜移默化的熏陶。例如:孩子通过绘制渔村地图从而对渔村的整体样貌和空间布局有了更深的印象,了解的人口、村落分布情况等。又如:幼儿腌鱼、晒鱼的过程展示在主题墙上,通过留痕幼儿的感受与体验就有了充分表达和展示的机会。

(三)设立“游戏区”

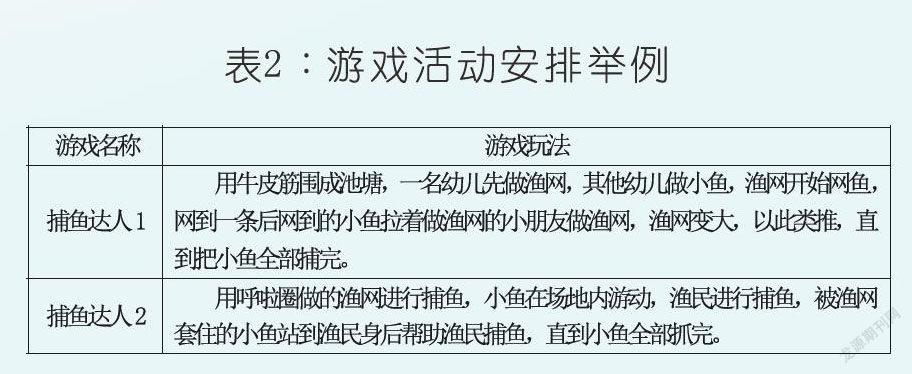

幼儿是发展的主体,让幼儿亲生参与本土文化资源的开发,主动参与课程活动,通过观察、思考、操作、评价、反思实现知识和能力的内化。游戏又是幼儿最基本的活动方式,因此,我们以游戏区为主要阵地,让幼儿在形式多样的“游戏区”中开展游戏体验,主动感知探究。比如:在《渔村探秘》中,我们创设了“说、玩、创、搭”各类游戏区,利用童谣、美工、探究、搭建等多重感知,体验本土化课程资源的有趣,增加幼儿对家长文化资源的了解。

说:在语言游戏区中欣赏学习童谣《渔村谣》,运用本土家乡话来念一念,学一学童谣,体验以渔村为素材的本土童谣,让孩子了解渔村的历史、知晓捕鱼的常识,无论何时何地,听到这首童谣就会燃起念乡的情怀。

玩:玩是孩子的天性,在游戏区中创设用兵乓球制作的小渔船,通过水滴的帮助探索小渔船的航行路线,在游戏中感受开渔船的乐趣,体验捕鱼的辛苦,从而激发幼儿爱家人的情感。

创:提供制作小鱼的纸盘、木棒、超轻泥土、纸杯、紙盘、彩纸、双面胶等工具,让幼儿发挥想象,制作各式各样的小鱼,将了解到的小鱼种类,通过艺术创作表现出来,进一步开发本土化资源的内容,提高艺术表现力。

搭:通过木质积木、线管、奶粉罐、盒子等材料搭建渔村,搭建渔村纪念馆,搭建渔船,通过搭建的作品进而玩捕鱼的角色游戏,将角色游戏与建构游戏充分结合,通过游戏加深对渔村的感受与体验,更加热爱美丽家乡。

(四)邀请“协同组”

孩子探究体验的过程需要邀请外部人员辅助教学,同时充分给予幼儿参与社会实践的机会,使幼儿走进生活,有机会去探究,去解决实际问题,让学习变得生动有趣。我们尝试通过教学团队的构建,把家长、社区教育志愿者、有关领域的专家协同幼儿园教师组成教学团队,以调查、体验、游戏等组织形式,通过“家长导师”、“家园同步游戏”、“家长辅助教学”等协同合作,组织幼儿开展本土文化的课程,引导幼儿在丰富的活动中主动探究。

在本土文化课程的实施过程中,我们需要通过梳理回顾,不断对照《3-6岁儿童学习与发展指南》目标,来反思存在的问题与不足,以此探讨、整理课程资源并形成一个更为完善、合理、适合幼儿园自身实际的本土文化课程资源。

(一)经验回顾,回归儿童

课程实施结束后,教研组进行了回顾与再次审议:课程有没有让幼儿获得新的经验?有没有让幼儿真正成为学习的主人?活动中的游戏自主是否可真正的体现,课程最终有没有回归儿童?大家再次进行审议与诊断。

(二)经验延展,回归生活

在本土文化课程实施过程中,需要用“发展性”的眼光审议反思,做到在原有的预设基础上进行适当的内容转移或者是整合与超越,做到根据幼儿的真正需要与兴趣,生成符合幼儿发展需要的教育教学活动,使课程的开展更有意义,更有生活味道。比如:在腌制小鱼的时候,个别孩子由于方法的错误导致鱼变味了,变质的鱼怎么处理?这又是一个生活中好问题,可以结合垃圾分类让孩子们进行对鱼的填埋和处理等,进而生成新的课程资源与内容,因此,与生活作更好地对接才是课程实施的目的。