基于消费者信任视角对原产国品牌负面溢出影响因素的研究

陈治任 余明阳 薛可

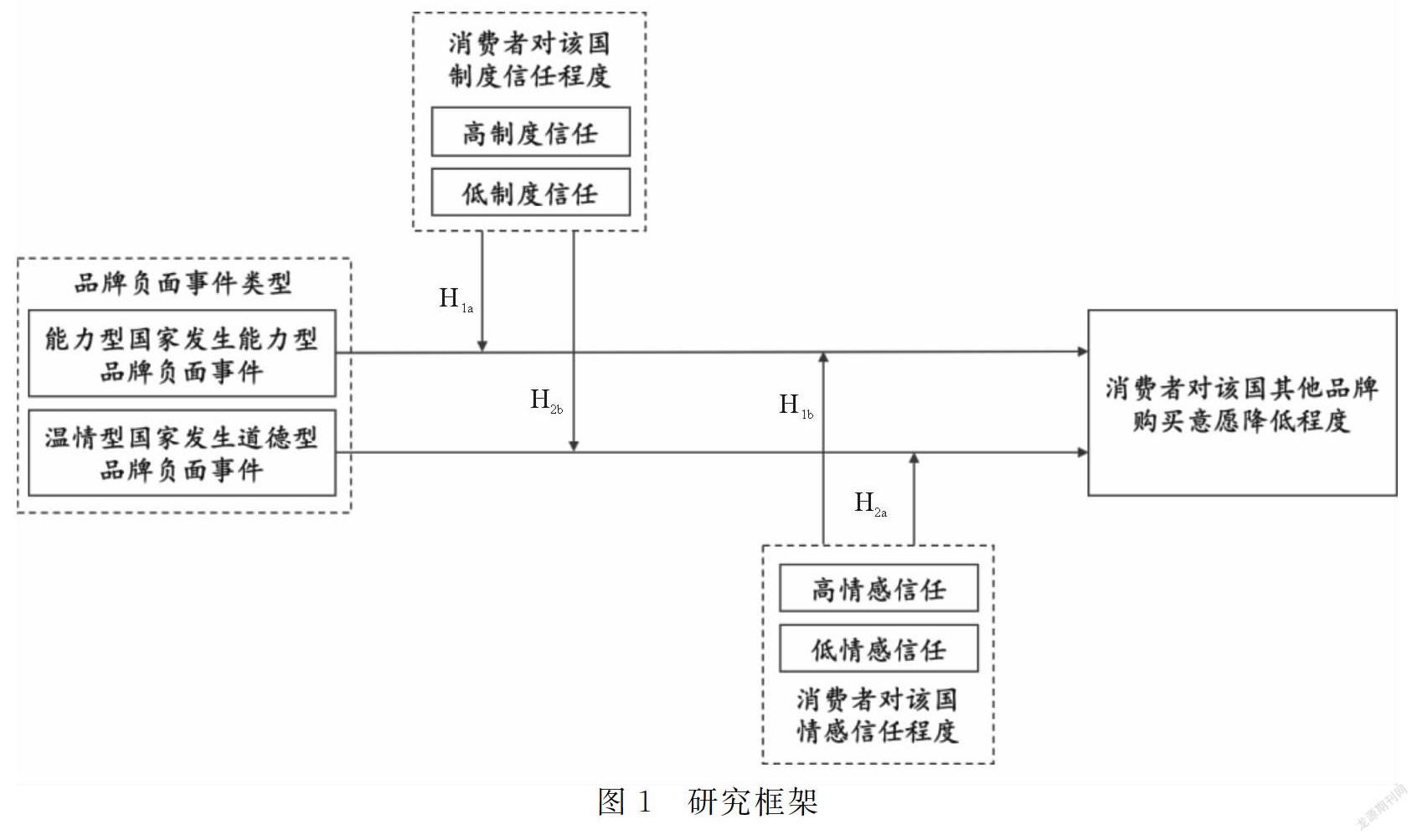

摘 要: 从各国品牌负面事件类型、消费者对国家信任类型角度出发,着力观察消费者在不同类型的信任程度下对发生品牌负面事件国家的其他品牌购买意愿变化的差异。结果表明:当能力型国家发生能力型品牌负面事件时,相比于低制度信任消费者,高制度信任消费者对其他品牌购买意愿降低程度更小,而情感信任程度高低对购买意愿降低程度的影响无显著差异;当温情型国家发生道德型品牌负面事件时,相比于低情感信任消费者,高情感信任消费者对其他品牌购买意愿降低程度更小,而制度信任程度高低对购买意愿降低程度的影响无显著差异。不仅发现了制度信任与情感信任理论在品牌溢出过程中的重大影响,进一步补充了国家层面的品牌负面溢出效应中对消费者个体差异关注的不足,同时更深入地探索了原产国刻板印象与品牌负面事件对于原产国其他品牌负面溢出效应的影响作用。

关键词: 品牌溢出;制度信任;情感信任;能力型国家;道德型国家

中图分类号: F 274 文献标志码: A

Abstract: From the perspective of the types of negative events in various countries and the types of consumer trust of the country, this paper focuses on the differences in the willingness of consumers to purchase other brands in countries with negative brand occurrences under different types of trust. The results show that when the capable country have negative events of capacity-based brands, compared with the low-institutional trust consumers, the high-institutional trust consumers have less reduction in the willingness to purchase other brands, and the level of emotional trust has no significant reduction in the willingness to purchase. When an ethical brand negative event occurs in a moral country, the high-emotion trust consumer has less reduction in the willingness to purchase other brands than the low-emotion-trust consumer, and the degree of institutional trust has no significant reduction in the willingness to purchase. This study not only makes up for the lack of observation of individual characteristics of consumers in the study of brand spillover effect at the national level, but also finds the great influence of institutional trust and emotional trust theory in the process of brand spillover effect.

Key words: brand spillover effect; institutional trust; emotional trust; capable country; moral country

1 文獻探讨与研究假设

1.1 品牌负面事件溢出效应

品牌负面事件溢出效应是一个极其普遍的品牌现象。品牌负面事件溢出效应指的是当一个品牌发生负面事件时,会对其他并未被曝光发生负面事件的品牌也产生负面影响的现象(Ahluwalia et al.,2001)。品牌负面事件溢出效应研究通常集中在三大方向:对内部品牌组合的影响、对外部竞争品牌的影响、对原产国其他品牌的影响。

在对内部组合品牌的负面溢出效应方面,品牌间的关联性结构差异使得品牌组合内部的溢出产生非对称性(Lei,2008),而该非对称性是由联想强度和联想方向的不同所引发的;从品牌负面事件类型来看,可以将事件分为受害型、过失型、蓄意型(段桂敏、余伟萍,2012),而通常危害性、无德性和责任性更高的负面品牌事件也更加容易导致产品组合间溢出效应的产生(范宝财、杨洋、李蔚,2014)。

在对竞争品牌的负面溢出效应方面,品牌之间的相似性越高,其发生溢出的可能性越大。一方面,当被曝光品牌与其竞争品牌在发生问题的属性上有着较高相似性时,对竞争品牌的溢出效应更容易被激发(Roehm、Tybout,2006);另一方面,当被曝光品牌与其竞争品牌在产品属性、功能、形象等方面的相似性高时,由于两者之间的联想程度高,因此也容易产生负面溢出效应(Dahlen、Lange,2006)。从品牌声誉的角度来看,不同声誉强度品牌产生的溢出效应具有不同的方向性,高声誉品牌的负面事件容易向竞争品牌溢出,而低声誉品牌的负面事件反而有可能使得高声誉的竞争品牌更加获利(Siomkos Triantafillidou、 Vassilikopoulou 、Tsiamis,2010)。消费者的个人特征与思维方式同样也影响负面溢出效应的效果,如分析式思维消费者更容易受内生型丑闻影响而对竞争品牌溢出,整体式思维消费者更容易受外生型丑闻影响而对竞争品牌产生溢出效应(Lee、Youn、Nayakankuppam,2011)。

以往针对品牌负面溢出效应的研究,集中研究层面最高为行业,研究的影响因素更加关注微观因素(王新刚、李祖兰、周玲,2017)。目前已有的针对品牌原产国形象的研究层面上,研究发现:品牌负面事件也会对来自同一原产国的其他品牌产生负面溢出效应(Borah、Tellis,2016);发达国家典型品牌的负面事件会对原产国的微观形象产生溢出、新型工业化国家典型品牌的负面事件对国家宏观形象和微观形象都会产生溢出(Magnusson、Krishnan、Westjohn、Zdravkovic,2014);發达国家和新兴工业化国家的典型品牌负面事件对原产国的其他品牌均产生溢出效应,而非典型品牌只对同类产品品牌产生溢出效应,对非典型品牌的影响并不显著(Magnusson,2014);不同国家的品牌负面事件对其他国家跨国品牌的溢出效应又是具有非对称性的(王新刚、李祖兰、周玲,2017)。

在以往针对国家层面的品牌负面溢出效应研究中,研究的焦点主要在于不同国家的特征差异、不同品牌的类别差异等方面,对消费者本身特征差异的研究还有所不足。而无论是从现实生活中的实际现象来看,还是类比品牌内组合与行业层面的负面溢出研究,消费者自身的特征差异仍然是一个不容忽视的考虑因素,在国家层面的品牌负面溢出效应研究中有值得进一步探究的价值。

1.2 原产国刻板印象:温情型与能力型

品牌的原产国刻板印象是消费者对一个国家综合全面的针对该国家生产产品能力的印象,依据该刻板印象消费者会产生对该国家所制造产品品质的综合推断与评价( Meyers-Levy & Ty- bout,1989)。以发达国家和发展中国家为例,国际市场的消费者普遍认为发达国家所生产的产品无论是质量还是品质都是十分优良的,而发展中国家所生产的产品通常质量比较低劣,这就是由消费者对不同国家的刻板印象不同而引发其对该国所生产的品牌产品所产生认知差异的结果。

原产国的刻板印象通常被认为受到该国经济特征、政治特征、文化特征、产品特征等综合因素的影响,并且被认为是一个多维的概念,包含了能力、温情和意动三个方面的内涵。刻板印象内容模式(SCM)将人们对社会群体的评价分为感知能力和感知温情两个维度(Fiske、Cuddy、Glick, 2000)。Kramer在研究原产国效应时引入SCM概念,将人们对原产国的刻板印象分为感知能力和感知温情两个方面。Glick(2006)的研究发现人群对美国的刻板印象感知能力评价高于感知温情评价。Cuddy(2009)以欧盟国家为研究对象,发现人们对一些国家的刻板印象可以通过感知能力和感知温情两个维度被显著区分。

江红艳(2014)以期望违背理论为切入口,发现当品牌丑闻事件类型与消费者对某国原有的刻板印象产生期望冲突时,消费者对该国的国家形象评价会产生显著变化。研究发现:对能力印象的国家(如德国)而言,相对于道德型(如意大利),能力型品牌丑闻对国家形象评价的影响较大;对温情印象的国家而言,相对于能力型,道德型品牌丑闻对国家形象评价的影响较大;可预期性感知在品牌丑闻类型和原产国刻板印象内容对国家形象评价的影响中发挥中介作用。

在原产国刻板印象对于品牌负面事件影响的研究中,研究的对象主要为不同的刻板印象下(温情型vs能力型),不同类型的品牌负面事件(道德型丑闻vs能力型丑闻)对于国家形象评价的影响,进一步对该国其他品牌的溢出效应还有值得深入研究的价值。同时在该领域的以往研究中,对消费者个体特征的关注还较少,不同类型的消费者在相同的刻板印象下面对同一个品牌负面溢出事件时,溢出效应对其的影响程度是否有差异,还有进一步研究的空间。

1.3 制度信任与情感信任

制度信任指的是公众对一个国家制度机制的信任(Sztompka,1999)。在品牌丑闻的跨国溢出效应中,研究发现大众对于品牌来源国的质量监督部门以及国家的制度信任程度对跨国溢出效应有显著影响。Lei(2012)在研究中发现若消费者相信制度的监督,当发生品牌丑闻的时候,消费者相信同行业的其他竞争品牌在制度监管下会更加自律,因此不容易发生类似的品牌丑闻事件,但反之若消费者对制度监管缺乏信任,往往会认为其他品牌也更容易发生类似问题,即品牌的负面溢出效应显著。

在关于品牌丑闻的跨国非对称溢出效应研究中,同样发现制度信任对溢出效应产生显著影响。当发讯品牌和受讯品牌来自不同国家,且消费者对发讯品牌和受讯品牌所背书的两个国家制度监管信任差异越大时,品牌丑闻的对比效应也会越强(王新刚,周玲,周南,2017)。

情感信任是一种建立在人们之间感情纽带之上的表现出对对方利益的关心(McAllister,1995),在消费者行为领域表现为消费者在使用产品或享受服务等因素的基础上产生对产品品牌的喜爱,是基于情感产生的品牌信任(卢超,2010)。McAllister和Kanawattanachai建立了较为全面的对情感信任的测量设计,在本研究中我们也将其应用在消费者对国家的情感信任领域。

1.4 研究假设

前人的研究已经证明了由于可预期性感知在品牌丑闻类型和原产国刻板印象内容之间的作用,能力型(温情型)国家产生能力型(道德型)品牌负面事件对国家形象的负面评价影响显著高于能力型(温情型)国家产生道德型(能力型)品牌负面事件。因为对于消费者刻板印象为能力型(温情型)的国家,一旦发生了能力型(道德型)负面品牌事件,将会严重冲击消费者对该国一直以来的信任,突破消费者的信任预期,使得国家形象受损更加严重。而在研究跨国品牌溢出效益的过程中,又发现如果消费者对于不同国家的制度信任程度不同时,各国品牌负面事件对原产国其他品牌的溢出效应也是不同的。因为对于高制度信任的消费者而言,更愿意相信该国能够凭借自身的监管体系、法治制度等有效控制溢出。

因此,当能力型国家发生能力型负面事件时,对这个国家高制度信任的消费者会因为对该国的监管体系、法治制度、处罚制度等充满信任和信心,相信对于品牌的能力类问题(比如质量缺陷、偷工减料、虚假宣传等)有比较完善和及时的救济措施,从而使得消费者相信该事件对该国其他品牌的溢出会被有效控制。当温情型国家发生道德型负面事件时,对这个国家的高情感信任的消费者因为从情感上相信该国家是充满温情、道德和感情的,并且相信该国家会努力去维持自身的温情和道德形象,因此对于道德类问题(比如人权、虐待、环境污染等问题)能够去妥善解决并有效控制其对于其他品牌的辐射范围,从而维护这个国家的温情形象。

由此提出如下假设:

H1a:当能力型国家发生能力型品牌危机时,相比于低制度信任消费者,高制度信任消费者对其他品牌的购买意愿降低程度更小。

H1b:当能力型国家发生能力型品牌危机时,情感信任程度高低对购买意愿降低程度的影响无显著差异。

H2a:当温情型国家发生道德型品牌危机时,相比于低情感信任消费者,高情感信任消费者对其他品牌购买意愿降低程度更小。

H2b:當温情型国家发生道德型品牌危机时,制度信任程度高低对购买意愿降低程度的影响无显著差异。

2 研究设计

本实验中被试被分配到2组(能力型国家发生能力型负面事件/温情型国家发生道德型负面事件),分别选择江红艳等人(2014)实验中的德国(能力型国家)品牌Kloo空调“漏水门”和意大利(温情型国家)Bste公司“污水门”事件进行实验刺激。随后根据被试完成的“制度信任”与“情感信任”量表测量后,再根据各被试的量表结果得被试划分为“高制度信任/低制度信任”“高情感信任/低情感信任”4组。

2.1 研究样本与量表测量

本研究采用问卷调查的方式获取数据,被试为白领、学生等随机对象,最终获得有效样本266份,其中男性占比54%,女性占比46%。本研究采用9级量表,要求被试在1~9中选择相应的数字,其中“1”表示“非常不同意”问卷的说法,“9”表示“非常同意”问卷的说法。

2.2 变量操纵

(1)原产国刻板印象的操纵性检验

本研究另外选择20名被试对德国、意大利的原产国刻板印象进行评价,结果显示:在能力水平方面(“高效的”“有能力”),对德国的评价显著高于意大利(M德国=6.42,M意大利=4.11;F(1,38)=41.22,p < 0.05);在温情水平方面(“友好的”“热情的”),对意大利的评价显著高于德国(M德国=3.95,M意大利=5.97;F(1,38)=24.56,p < 0.05)。

(2)消费者的信任类型

本研究中,制度信任的判断参考王新刚等人(2017)的实验研究,测量消费者对“质量国家监督系统”“国家监督部门”“国家监督人员”信任程度的高低,判断其对某一国家制度的信任程度,情感信任判断参考借鉴McAllister关于情感信任的测量研究,通过测量消费者对某国品牌的“喜欢程度”“关注程度”等维度判断消费者对于某国品牌的情感信任程度,两个量表均采用1~9分进行评价。

(3)品牌危机事件类型

本研究中,品牌危机事件类型采用江红艳等人(2014)实验中的德国(能力型国家)品牌Kloo空调“漏水门”事件表示能力型国家发生能力型品牌危机事件的实验环境,采用意大利(温情型国家)Bste公司的“污水门”事件代表温情型国家发生道德型品牌危机事件的实验环境。

2.3 实验过程

被试首先被随机分为能力型国家的能力型品牌危机组(德国组)与温情型国家的道德型品牌危机组(意大利组),随后分别测量其对于对应国家的制度信任程度与情感信任程度。随后,德国组(意大利组)阅读新闻中德国品牌Kloo空调的“漏水门事件”(意大利Bste公司的“污水门”事件),阅读结束后测量其对于德国品牌(意大利品牌)的品牌态度、信任程度以及购买意愿。

3 结果分析

首先对能力型国家发生能力型品牌危机的实验结果进行2(消费者对该国的制度信任程度:高制度信任/低制度信任)×2(消费者对该国的情感信任程度:高情感信任/低情感信任)单因素方差分析。结果显示:

(1)当能力型国家发生能力型品牌危机时,对于高情感信任者而言,其对于该国制度信任程度的高低对其购买意愿存在显著影响,且高制度信任消费者购买意愿比低制度信任消费者更高(M高制度信任=7.53,M低制度信任=4.27;F(1,64)=72.01;p<0.05);当能力型国家发生能力型品牌危机时,对于低情感信任者而言,其对于该国制度信任程度的高低对其购买意愿存在显著影响,且高制度信任消费者购买意愿比低制度信任消费者更高(M高制度信任=7.20,M低制度信任=3.96;F(1,65)=65.14;p<0.05)。该结果验证了H1a。

(2)当能力型国家发生能力型品牌危机时,对于高制度信任者而言,其对于该国情感信任程度的高低对其购买意愿的影响无显著差异(M高情感信任=7.53,M低情感信任=7.20;F(1,68)=3.58;p>0.05);当能力型国家发生能力型品牌危机时,对于低制度信任者而言,其对于该国情感信任程度的高低对其购买意愿的影响无显著差异(M高情感信任=4.27,M低情感信任=3.96;F(1,61)=2.86;p>0.05)。该结果验证了H1b。

随后,对温情型国家发生道德型品牌危机的实验结果进行2(消费者对该国的制度信任程度:高制度信任/低制度信任)×2(消费者对该国的情感信任程度:高情感信任/低情感信任)单因素方差分析。结果显示:

(1)当温情型国家发生道德型品牌危机时,对于高制度信任者而言,其对于该国情感信任程度的高低对其购买意愿存在显著影响,且高情感信任消费者的购买意愿比低情感信任消费者更高(M高情感信任=7.33,M低情感信任=3.73;F(1,68)=83.20;p<0.05);当温情型国家发生道德型品牌危机时,对于低制度信任者而言,其对于该国情感信任程度的高低对其购买意愿存在显著影响,且高情感信任消费者的购买意愿比低情感信任消费者更高(M高情感信任=6.93,M低情感信任=3.28;F(1,61)=101.05;p<0.05)。该结果验证了H2a。

(2)当温情型国家发生道德型品牌危机时,对于高情感信任者而言,其对于该国制度信任程度的高低对其购买意愿的影响无显著差异(M高制度信任=7.33,M低制度信任=6.93;F(1,63)=2.56;p>0.05);当温情型国家发生道德型品牌危机时,对于低情感信任者而言,其对于该国制度信任程度的高低对其购买意愿的影响无显著差异(M高制度信任=3.73,M低制度信任=3.28;F(1,66)=3.03;p>0.05)。该结果验证了H2b。

4 结论与展望

从各国品牌负面事件类型、消费者对国家信任类型角度出发,本研究成功观察到了消费者在不同类型的信任程度下对发生品牌负面事件国家的其他品牌购买意愿变化的差异,结果表明:当能力型国家发生能力型品牌负面事件时,相比于低制度信任消费者,高制度信任消费者对其他品牌的购买意愿降低程度更小,而情感信任程度高低对购买意愿的降低程度的影响无显著差异;当温情型国家发生道德型品牌负面事件时,相比于低情感信任消费者,高情感信任消费者对其他品牌的购买意愿降低程度更小,而制度信任程度高低对购买意愿降低程度的影响无显著差异。

(1)本研究发现了制度信任与情感信任理论在原产国品牌对本国品牌溢出过程中的重大影响。

过去在研究消费者制度信任与原产国形象层面的品牌溢出效应时,主要成果是发现在跨国之间发生品牌溢出效应时制度信任不同产生溢出的非对称性。本研究将消费者的制度信任运用到不同国家的横向比较上,研究原产国品牌对于本国其他品牌的溢出效应,进一步完善了制度信任在品牌溢出领域的研究成果。同时,本研究也引入消费者行为领域的情感信任作为另一个核心研究因素,进一步扩大了传统情感信任研究的应用领域,成功发现了制度信任与情感信任在原产国品牌对本国品牌溢出效应中的重大意义。

(2)本研究重点探讨了消费者个体特征对于原产国品牌负面溢出效应的影响,进一步补充了在国家层面的品牌负面溢出效应中对消费者個体差异关注的不足。

过去关于品牌溢出效应的研究主要集中在品牌内部组合或品牌联盟内部、竞争品牌或品类,在品牌原产国其他品牌视角下的研究还比较不充分。同时,在过去从国家形象视角出发的研究中,暂时未将消费者的个体特征作为影响因素来研究。本研究在研究原产国品牌的溢出效应时,引入消费者制度信任和情感信任的影响因素,发现了在不同程度的制度信任和情感信任情境下,品牌负面事件对原产国其他品牌的溢出效应程度与消费者本身个体特征息息相关。

(3)在原产国刻板印象与品牌负面事件的研究中,前人已经探讨了不同刻板印象下品牌负面事件对于本国国家形象损害影响的差别,本研究在此理论的基础上进一步探索了其对于本国其他品牌的溢出效应差异。

过去的研究已经发现了能力型(温情型)国家发生能力型(道德型)品牌负面事件时国家形象会受损,在该刻板印象和品牌负面事件情境下对原产国其他品牌的溢出效应尚未进行更深入探索。本文通过进一步研究发现,当品牌负面事件发生时,不仅原产国刻板印象的不同会导致对原产国其他品牌溢出效应的差异,而且不同个体特征的消费者在面对不同的原产国刻板印象时,其溢出效应的效果是不同的。即能力型刻板印象国家的能力型负面事件溢出受到消费者对该国制度信任的调节,温情型刻板印象国家的道德型负面事件溢出受到消费者对该国情感信任的调节。

(4)本研究对原产国如何应对品牌危机具有一定的理论指导作用,即通过改善消费者对本国的情感信任或制度信任程度来缓解本国品牌产生的负面溢出效应。

过去的研究已经指出了品牌丑闻类型与国家形象类型产生“共振”时,会加剧对国家形象的伤害,即能力型国家的能力型丑闻以及温情型国家的道德型丑闻对国家形象的负面影响更大。本研究在把这种伤害研究引至原产国其他品牌的溢出效应上,发现这种伤害对不同消费者的影响程度是不同的,消费者的制度信任和情感信任在两种情境下能分别产生一定的缓和作用。这也表明对于能力型国家而言,要通过一系列举措不断强化消费者对本国的制度信任,而对于温情型国家而言,要持续提升消费者对本国的情感信任。

本研究还有进一步探索的空间。虽然我们发现了不同类型原产国品牌危机对该国其他品牌的溢出效应与消费者信任类型的关系,但未深入研究出现该现象的作用机制以及发生该现象时国家、企业的具体应对行为,因此在后续的研究工作中还有待进行更进一步的探索。

参考文献:

[1] AHLUWALIA R, UNNAVA H R, BURNKRANT R E. The moderating role of commitment on the spillover effect of marketing communications[J]. Journal of Marketing Research, 2001, 38(4):458-470.

[2] 韩冰, 王良燕. 品牌负面事件的溢出效应及影响因素述评[J]. 心理科学, 2017(1):193-199.

[3] LEI J, DAWAR N, LEMMINK J. Negative spillover in brand portfolios: exploring the antecedents of asymmetric effects[J]. Journal of Marketing, 2008, 72(3):111-123.

[4] 段桂敏, 余伟萍. 副品牌伤害危机对主品牌评价影响研究——消费者负面情感的中介作用[J].华东经济管理, 2012, 26(4), 115-119.

[5] 范宝财, 杨洋, 李蔚. 产品伤害危机属性对横向溢出效应的影响研究——产品相似性和企业声誉的调节作用[J]. 商业经济与管理, 2014(11):21-30.

[6] ROEHM M L, TYBOUT A M. When will a brand scandal spill over, and how should competitors respond?[J]. Journal of Marketing Research, 2006, 43(3):366-373.

[7] DAHLN M, LANGE F. A Disaster is contagious: how a brand in crisis aAffects other brands[J]. Journal of Advertising Research, 2006, 46(4):388-397.

[8] SIOMKOS G, TRIANTAFILLIDOU A, VASSILIKOPOULOU A, et al. Opportunities and threats for competitors in product: harm crises[J]. Marketing Intelligence & Planning, 2010, 28(28):770-791.

[9] LEE Y, YOUN N, NAYAKANKUPPAM D. The content of a brand scandal moderating the effect of thinking style on the scandal's spillover. In R. Ahluwalia, T. L. Chartrand, & R. K. Ratner (Eds.), Advances in consumer research. Duluth, MN: Association for Consumer Research, 2011: 523-524.

[10] 王新剛, 李祖兰, 周玲. 品牌丑闻溢出效应文献述评:跨国非对称视角[J]. 华东经济管理, 2017, 31(1):169-175.

[11] BORAH A, TELLIS G J. Halo effects in social media: do product recalls hurt or help rival brands[J]. Social Science Electronic Publishing, 2015.

[12] MAGNUSSON P, KRISHNAN V, WESTJOHN S A, et al. The spillover effects of prototype brand transgressions on country image and related brands[J]. Journal of International Marketing, 2014, 22(1): 21-38

[13] MAHESWARAN D. Country of origin as a stereotype:efects of consumer expertise and atribute strength on product evaluations [J].Journal of Consumer Research,1994,21(2):354-365.

[14] NAGASHIMA A. A comparison of japanese and US attitudes toward foreign product[J]. Journal of Marketing,1970,34(1): 68-74.