走进“新基础教育” ……

李素宁

摘要:“新基础教育”已经影响我们近三年了,我们英语教研组的建设一步一步建设到现在已经发展成生命自觉了。备课方式的独立到合作分工,到教研方式的“三级联动”,一步步辐射到全员参与,不管是成人还是成事,教师的专业进步很大。

【关键词】新基础教育 小学英语教研组建设 骨干先行 成人成事

2014年9月,我们学校有缘结识了“新基础教育”。新基础教育是叶澜教授提出来的,在“新基础教育”专家们的指导下,我们的课堂变得更加规范,教师的教学更加有效,教研组更强大。

一、进入“新基础教育”研究前的状态

1. 近两年教研组总体情况

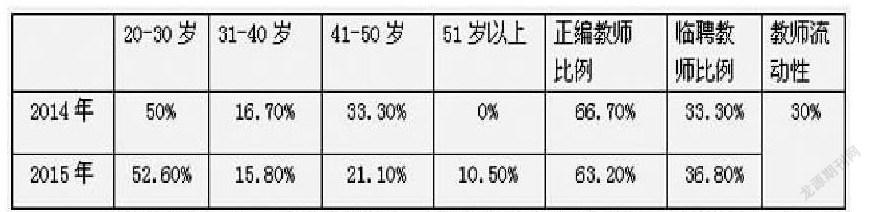

我们学校现有英语老师23位:行政1人,教研组负责人2位。其中教龄5年(包括5年)以内的有13人,教龄6至10年的有1人,教龄10年以上的有9人,中青年骨干教师5人,如表格所示:

(2)教研组优势。中、老教师人数相当:刚毕业的年轻教师比较多,充满活力,且年轻教师与年长教师人数相当,利于传帮带工作的开展。老教师教学经验丰富,新教师适应力强,易于接受新的教育教学理念。

(3)存在问题分析:①教师方面。年龄结构平衡有利于传帮带工作的开展,但同时也存在着不足,比如两极分化严重,中年骨非常匮乏,老教师的教学模式已经定型,较难改变。②学生方面。学生多为外来劳务工子女,家长没有时间和能力帮助孩子辅导学习,特别是辅导英语,家庭教育比较薄弱;缺少学习英语的氛围,家长对英语的重视程度不够;另外班级人数多,每班都是50多人,学习习惯和基础知识参差不齐。

二、研究推进过程。

虽然起步较晚,但在专家的指导下我们对“新基础教育”的学习没有懈怠,我们一直在努力成长着。

(一)进入角色

(1)理念的认同——从一片空白到逐渐认同。初“识”阶段,我们教研组所有的英语教师对“新基础教育”的专有名词如“重心下移”、“开放互动”、“四个还给”等基本概念都是空白,课也无从下手。①多层次培训。学习“新基础教育”并上交相应的学习心得体会,开展学科教研组长及备课组长的培训,一、三年级试验教师的备课培训等。②走出去,请进来。认真学习2014年老师暑假上海培训的录像资料,去常州实地学习的老师回来做学习汇报;每学期专家的视导三次,卜教授手把手亲自教,从上课,说课,评课等多角度培训,我们受益匪浅。校内新老教师传承师徒结对帮扶活动,骨干先行展示课例,其他老师学习并重建,所有教师听课评课后撰写个人教学反思。

(2)教师态度的转变——从不屑到主动。刚开始年长的教师对“新基础教育”还存在不屑学习,试验教师对“新基础教育”从最初的抗拒、观望、到如今的投入,老师们工作有热情,教研氛围日渐浓厚。

(二)实践探索

(1)教师队伍的成长—从单打独斗到团结合作。第一学期,试验教师刚开始两位教师的磨课都是自己备课——做课件——上课——听课——其他教师评课——修改——重建这样一个模式,上课教师自己单打独斗,到第二学期的以点带面,第一梯队带动第二梯队。再到第三学期大部分学员卷入,团结合作。

(2)课堂教学的转变——从教教材到求创新。第一学期,在2014年10月8日第一次的研究课上,我们学校的两节试验课“新基础教育”的“影子”很少,专家点评:封闭式教学严重,重心没有下移,师生互动、生生互动太少。第二学期开始尝试课型研究。①初定对话课型。刚开始一年级的老师示范了一节对话课型,因为一年级的教学侧重听、说、读三方面,主要以对话为主,纵观本册书,至少每个模块都有一个单元的核心句型是以对话的形式出现的,且一、二、三年级新教材的内容,基本都以情景对话形式出现。②词句课型的确定。但在卜教授的视导过程中,卜教授表演我们团队有进步但提出第一次研究的对话课不能算是对话课,更倾向于词句教学课型,于是本学期我们重点研究词句课型,且有了一定的基础。第三学期,教研组在词句课型的基础上对语篇教学进行初探。

(3)教研方式的转变:从教教材到求创新。由个人备课到集体分工,试验成员分工合作。备课方式更加细化、有效。我们创设好“新基础教育”教研岗位。总负责人,第一负责人,第一梯队骨干教师,第二梯队骨干教师,本次上课人潘洵,评课人,说课人,跟岗体会汇报人,做到人人有事做,责任到人,一切都成为常态,一切成为自觉的行为。

(4)求创新。我们的备课方式也是不断创新改进的,由个人备课到接下来的集体备课,以及到后来的各年级的常态教研——三级联动”,落实常规管理,提高教学实效。

比如:备课——先年级备课组教师各自备课,每个教师都各自备好自己的教案,再进行年级集体备课,确定好最终的教学设计;或者年级备课组老师先集体备课确定好教学设计。

上课:根据事先备好的教学设计,先由年级备课组内二三梯队的一位教师上课,集体评议后由另一位教师重建,再集体研讨,进行再度重建,最后由区级专家视导课负责教师再上。活动最后备课组进行书面总结,把研究过程、问题及研究结果及时记录下来,备课组参与教师写研究心得。

三、初探成效

(1)教研质量的提升——从封闭式到开放式。没有进入“新基础教育”试验项目前,我们的科组教研活动单一,仅停留在上传下达一些教学任务、听组内老师的课,然后评课时细说优点、粗说不足。加入了“新基础教育”活动中后,从制度和内容上对每周的教研组活动进行了改革和充实,老师们从最初的不适应、不清楚到现在时刻能说出新基础的核心概念词匯,也能践行在日常的课堂教学中,典型、优质课也不断冒出。

(2)骨干教师的变化——从“成事”到“成人”。“新基础教育”对于教师的成长起到了巨大的促进作用,特别是对于骨干教师的进步更是不可估量。

(3)学生状态——从被动到自信。课堂常规的改善在学生身上明显的体现出来:上课回答问题的声音更响亮、自信,孩子们学会了善于倾听、学会探究、与同学合作交流、与老师互动自然融合。

路漫漫其修远兮!虽然我们还存在很多不足,但不管多艰难,哪怕只是点滴进步,我们都会一直朝着“新基础教育”的大道前行!