大学生心理弹性、自尊与心理幸福感关系研究

王茜 王宇佳 张秋实

[摘 要] 采用ConnorDavidson韧性量表、自尊量表以及Ryff心理幸福感量表对全国20个省份218名在校大学生进行问卷调查,探讨大学生心理弹性、自尊与心理幸福感的关系。研究结果显示:大学生心理幸福感与心理弹性、自尊有显著正相关;大学生自尊在心理弹性与心理幸福感之间存在中介效应;心理弹性对自尊、心理幸福感有显著的预测作用,心理幸福感对自尊有预测作用。改善心理弹性和自尊会有效提升大学生心理幸福感。

[关键词] 大学生;心理弹性;自尊;心理幸福感

[中图分类号]B844.3 [文献标志码]A

一、引言

心理幸福感强调个人潜能的实现,不仅仅是指获得快乐,还包含通过充分发挥自身潜能而达到完美的体验,是努力表现完美的真实的潜力[1]99。

(一)心理幸福感

1.心理幸福感的概念

关于幸福感的研究,基于不同的哲学背景分为两种截然不同的研究取向。一种是主观幸福感(简称SWB),一种是心理幸福感(简称PWB)。前者以快乐论为基础,后者以实现论为基础。主观幸福感注重个体主观感受,侧重于对生活满意度和快乐感的评价[2]542575。心理幸福感则强调个人潜能的实现,认为心理幸福感不仅仅是为了获得快乐,还包含通过充分发挥自身潜能而达到的完美的体验,是努力表现完美的真实的潜力[1]104。Ryff 把心理幸福感划分为六个维度,分别为:自主性、环境控制、个人成长、生活目标、与他人的积极关系和自我接纳[3]203。

2.心理幸福感的相关研究

目前,心理幸福感的研究多集中在社会支持、自尊、自我效能感、心理弹性等方面。陈浩彬、苗元江对幸福感进行深入的探讨,发现幸福感是一个多维度的结构,心理幸福感与主观幸福感在概念和体验上相互独立[4]46;李颖在小学教师心理幸福感的影响因素上,发现自我效能感、社会支持、人际关系、归因方式都对心理幸福感有预测作用[5]1;张雯、谢威士在社会支持与心理幸福感的关系中,发现社会支持与心理幸福感有相关关系[6]89;邱启英在中学生心理幸福感的研究中,发现心理弹性与心理幸福感正相关显著[7]1,刘欣也得到一样的结论[8]2;心理幸福感与自尊的关系,研究者们对此不同的看法。

(二)心理弹性

1.心理弹性的概念

“心理弹性”又可称作复原力,即能够是个体在压力、危机、挫折或创伤仍积极适应、茁壮成长的心理品质、是个体稳定的个人心理特征[9]1。对心理弹性的研究有助于我们了解大学生的抗逆力情况,让我们去了解为什么人们面临压力、困境的时候,会产生不同的反应。相关文献表明,心理弹性是正性资源,它有利于促进个体良好发展,并且对心理幸福感起保护作用[10]1。

2.心理弹性的相关研究

刘欣在心理弹性对压力和心理幸福感的调节作用中,發现心理弹性与心理幸福感存在正相关[8]1;高心理弹性有利于更好的应对压力。研究表明,高心理弹性的人,自尊也较高,心理弹性对自尊存在正向的调节作用[9]1;赵晶对高中生自尊与心理弹性的研究中,发现自尊对心理弹性有正向的预测作用[11]1。

(三)自尊

1.自尊的概念

自尊是指个体在社会比较过程中对自我价值的评价和情感体验,在一定程度上决定着个体对自我的接纳能力[11]1。自尊是自我系统中的深层稳定的心理特征,影响社会适应、个体认知等方面的发展[12]1。

2.自尊的相关研究

已有研究表明,自尊与大学生心理健康密切相关,能有效抵抗焦虑、抑郁等[13]1499。也有研究表明,自尊与心理弹性具有显著性相关[12]1,自尊是心理弹性的内部保护因子之一,有利于心理弹性的提升[11]1。自尊和心理幸福感的研究不同的研究者有不同的结论。如阚美玉对高校贫困大学生心理幸福感的研究中,发现可以通过自尊的中介作用影响贫困大学生心理幸福感[14]1;张雯、谢威士的研究表明自尊有一定的中介作用,并与心理幸福感存在正相关[6]89;但陈鸿雁在小学教师自尊与心理幸福感中,发现二者存在显著负相关[15]1。

(四)问题的提出

随着时代的进步与发展,大学生面临更多压力和挑战,大学生不同的心理幸福感水平对他们的心理健康影响不同。研究表明,大学生的心理幸福感与心理弹性、自尊存在相关关系,自尊与心理弹性也存在相关关系,但没有对心理弹性、自尊与心理幸福感三者之间的关系进行探讨,并且前人对自尊与心理幸福感的关系仍存在分歧,有待完善。本研究对大学生心理弹性、自尊和心理幸福感的基本状况进行了解,以探讨大学生心理弹性、自尊以及心理幸福感三个变量之间存在何种关系,这对于进一步加强对大学生心理幸福感的认识是十分必要的。

(五)研究意义

1.理论意义

当代大学生作为我们国家科技文化发展的重要群体,大学生本身的健康发展与当代社会息息相关;同时大学这一阶段也是我们成长成人的重要阶段,所以本研究以大学生作为研究对象。

目前关于幸福感的研究主要集中于主观幸福感,对心理幸福感影响因素的研究也主要集中于压力、社会支持、人际关系等方面。在我国对心理弹性的研究仍然不多,而对于心理弹性与心理幸福感的研究则更是少之又少。根据已有研究表示,心理弹性、自尊与心理幸福感都存在相关,但对于三者关系的研究并不多,所以本研究主要研究三者的关系,丰富和发展心理幸福感的研究,并且从心理弹性和自尊方面来提高大学生的心理幸福感。

2.现实意义

对心理弹性的研究有利于了解大学生面对压力时的心理状况,为教育工作提供理论支持。对自尊的研究有利于大学生更好的认识自己,更好的自我评价、自我接纳。

通过对大学生的心理弹性、自尊与心理幸福感的研究,有助于了解大学生的心理幸福感水平,有助于学校和社会对大学生群体的心理幸福感给与更多的关注,并且对提高大学生的心理幸福感有一定的指导借鉴作用,以促进大学生的心理幸福感。

(六)研究目的

研究主要考查大学生心理弹性、自尊与心理幸福感的现实现状,分析三者在人口学变量上的差异,以及心理弹性、自尊与心理幸福感三者之间的关系,揭示自尊在心理弹性和心理幸福感之间的中介作用。

(七)研究假设

假设一:心理弹性、自尊与心理幸福感之间存在相关关系。

假设二:心理弹性、自尊与心理幸福感之间存在显著预测作用。

假设三:心理弹性、自尊与心理幸福感在人口学变量上具有显著差异。

假设四:自尊在心理弹性与心理幸福感之間存在中介效应。

二、研究方法

(一)研究对象

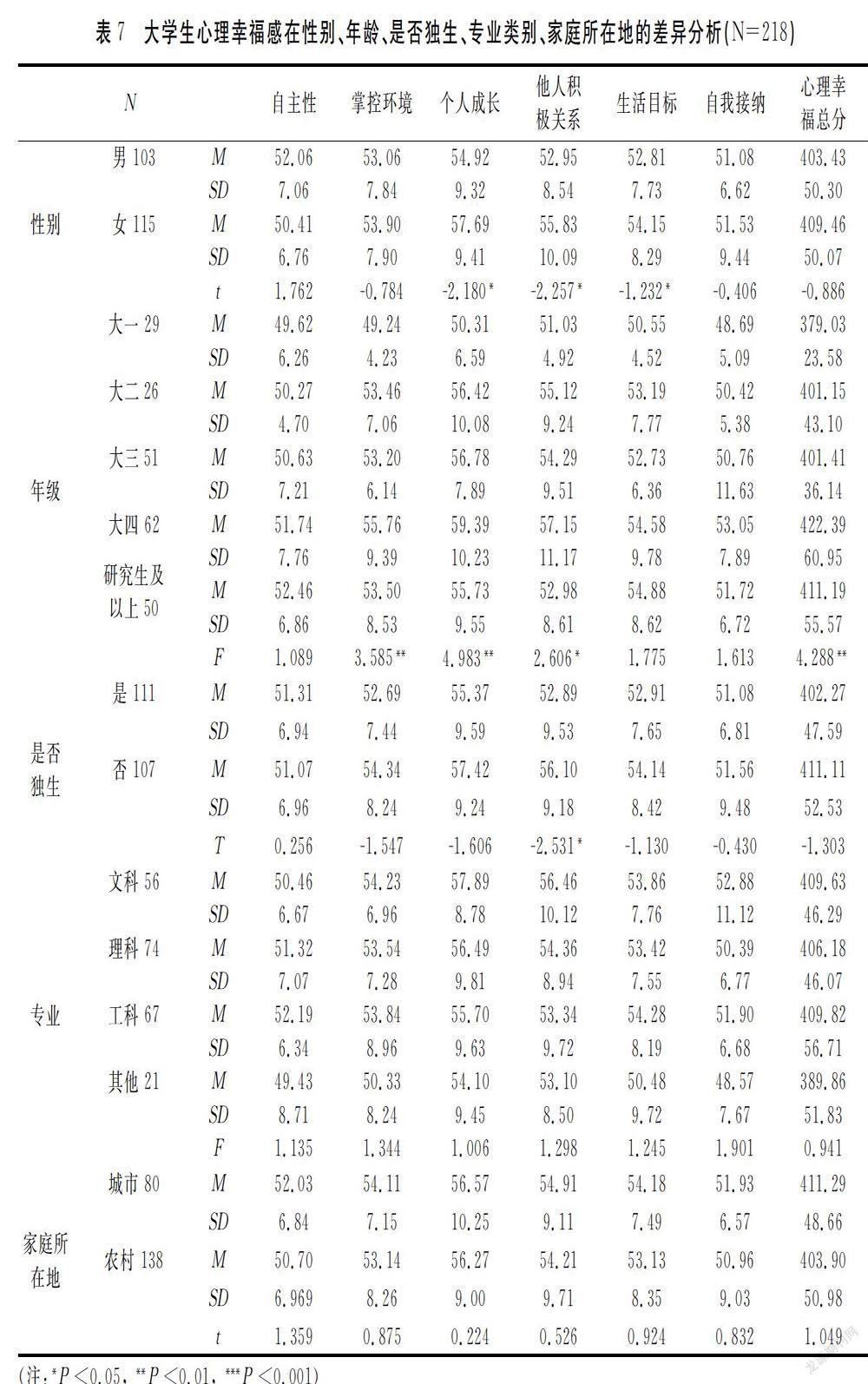

调查选取全国20个省,218名在校大学生。问卷共发放223份,有效问卷218份,有效回收率为97%,具体情况如表1。

(二)研究工具

1.ConnorDavidson心理弹性量表

研究以品质导向理论为依据,采用由ConnorDavidson编制的韧性量表,中国学者于肖楠、张建新修订中国版本。量表有能力、忍受消极情感、接受变化、控制感、精神信仰5个维度,共25个项目。问卷采用5级计分,从很不符合到很符合为04[16]7682,其内部一致性系数为0.89,重测信度系数为0.87[16] 76。本研究使用于肖楠、张建新修订的《ConnorDavidson韧性量表》中文版,该问卷采用五级计分,“从不”到“几乎总是”依次为04[17]894。共包括三个维度,分别是韧性、力量、乐观,其α系数分别为0.88,0.80,0.60,总量表系数为0.91,问卷具有较好的可信度[17]894。

2.自尊量表

采用由斯滕伯格(1965)编制SES量表,中国学者季益富、于欣翻译并修订中国版本。量表为4级计分,从“很不符合”到“非常符合”为14分,分值从10到40分[11]3233。量表维度为单维,共10个项目,正面计分和反向计分各5题。其分半信度为0.78,内部一致性信度为0.81,被试自己评价自己,分数越高,说明个体的自尊程度越高,得分1014分自尊水平很低,得分1519自尊水平较低,得分2029自尊水平正常,3034分自尊水平较好,3540自尊水平很高[18]。

3.Ryff心理幸福感量表

研究采用Ryff编制的心理幸福感量表,该量表共有84各项目,包括自主性、掌控环境、个人成长、生活目标、与他人的积极关系和自我接纳6个分量表。每个分量表14个题,采用6级评分,“很不同意”记1分,“非常同意”记6分。总量表信度系数为0.928 3[8]3,各分量表重测信度分别为:自主性0.88、环境控制0.81、个人成长0.81、生活目标0.82、与他人的积极关系0.83、自我接纳0.85[19]719。中国学者王欣等进行修订,使用大学生为被试,获得较好的信效度。

(三)施测过程

将心理弹性量表、自尊量表、心理幸福感量表进行排版,编写好统一指导语以及注意事项,网上发放问卷,集体施测,被试匿名作答。

(四)数据的处理与统计

使用spss17.0对调查数据进行数据录入并整理以及具体的统计分析,验证各项研究假设。主要统计分析方法有方差分析、相关分析、回归分析等。

三、研究结果

(一)大学生的总体状况及特点分析

1.大学生心理弹性的情况及其特点

研究对大学生心理弹性的平均数和标准差进行统计分析,了解心理弹性的现状。如表2所示。大学生心理弹性各个维度的平均值最大为30.03,最小为8.78。整体而言,大学生的心理弹性处于中等偏上水平,能良好适应生活挫折问题。

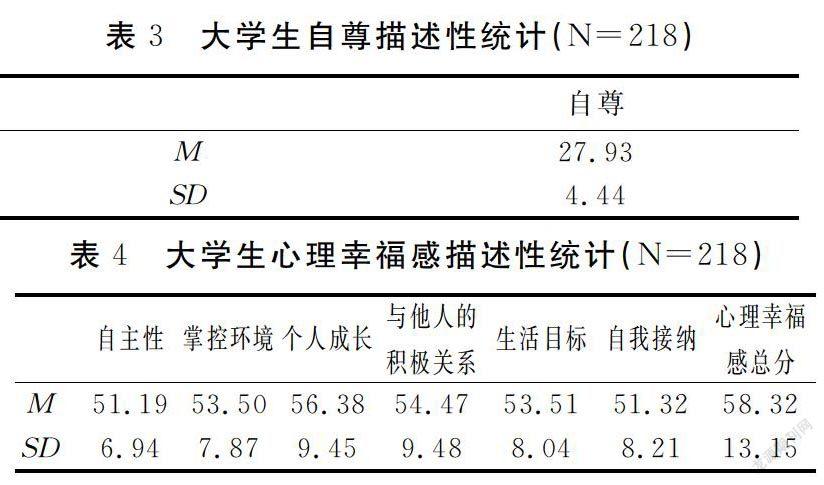

2.大学生自尊的情况及其特点

根据表3对大学生自尊的描述性分析可知,大学生的自尊与总分相比处于中等偏上水平,说明大学生群体相对具有良好的心理状态。

3.大学生心理幸福感的情况及其特点

通过对大学生心理幸福感的描述性统计,结果表明,在个人成长维度上均值最高,说明大学生处于向成人过度的时期,不断学习、不断进步。

(二)大学生人口学变量的差异

1.大学生心理弹性在人口学变量上的差异

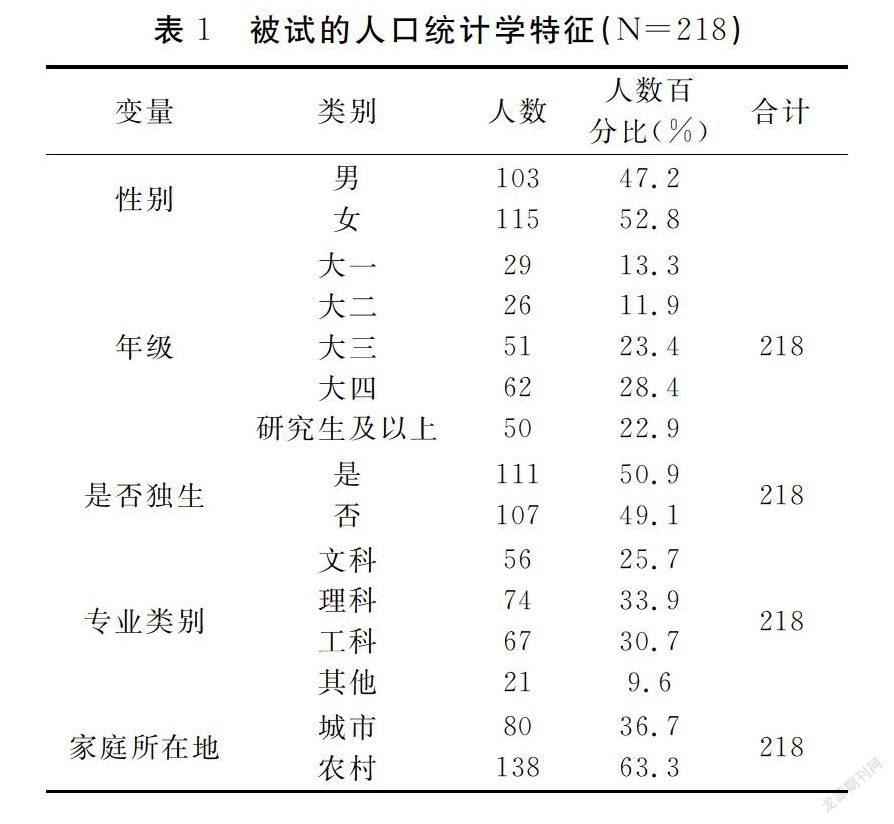

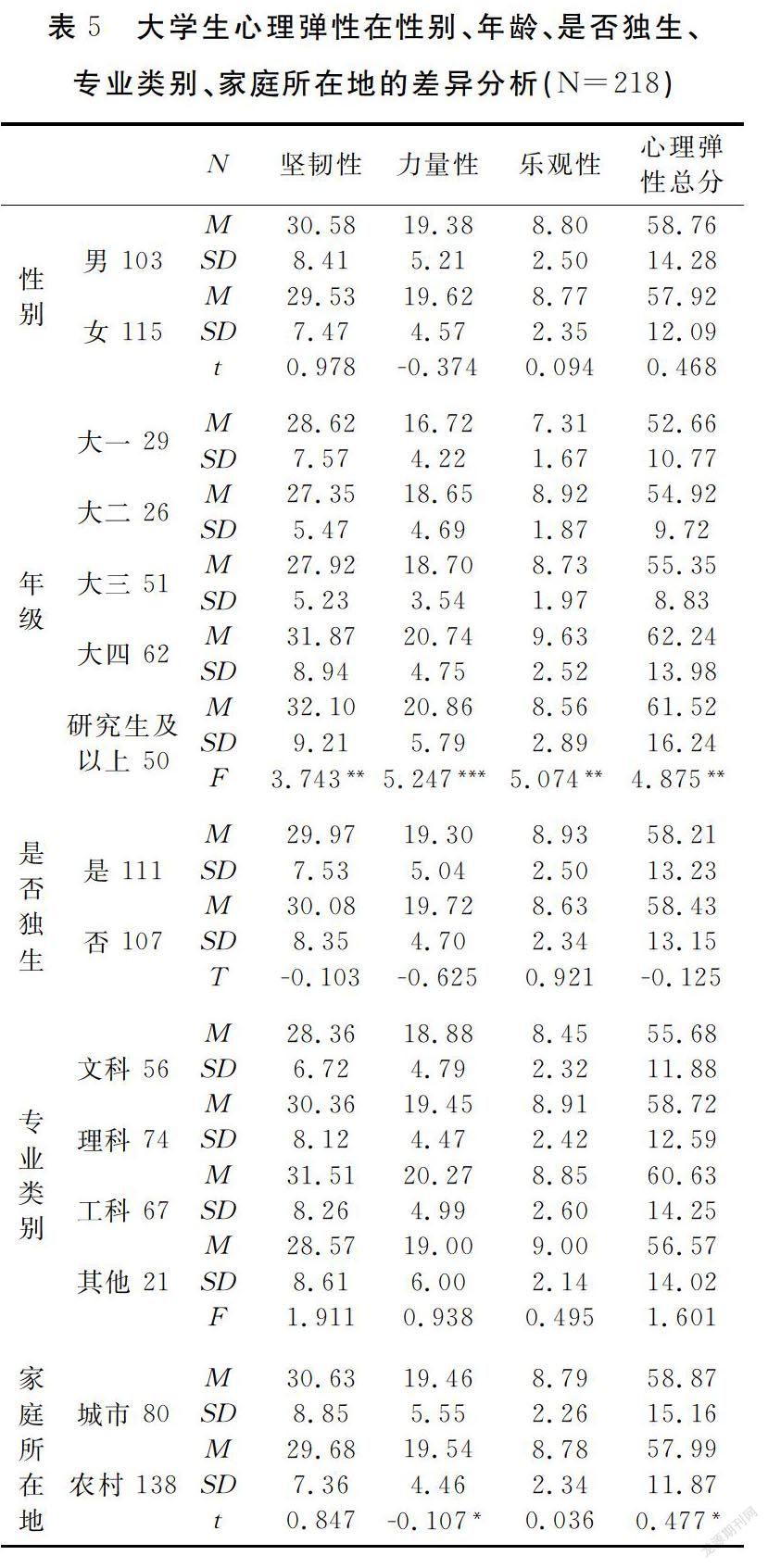

根据表5,采用单因素方差分析可知,不同的年级在大学生韧性(F=3.743, P<0.01)、力量(F=5.247, P<0.001)、乐观(F=5.074, P<0.01)、心理弹性总分(F=4.875,P<0.01)存在极其显著地差异。家庭所在地在力量(t=0.107,P<0.05)、心理弹性总分(t=0.477,P<0.05)存在显著差异。性别、是否独生、专业类别均无显著性差异。之间的差异不显著。

事后检验表明,在韧性上大二显著低于大四、研究生及以上的年级(P<0.05),大三非常显著低于大四、研究生及以上的年级(P<0.01);在力量上,大一极其显著低于大四、研究生及以上的年级(P<0.001),大三显著低于大四、研究生及以上的年级(P<0.05);在乐观上,大一显著低于大二、大三、研究生及以上的年级(P<0.05),大一极其显著低于大四(P<0.001),大三、研究生<0.001);在心理弹性总分上,大一非常显著低于大四、研究生及以上的年级(P<0.01),大二显著低于大四、研究生及以上的年级(P<0.05),大三非常显著低于大四(P<0.01),大三显著低于研究生及以上的年级(P<0.05)。

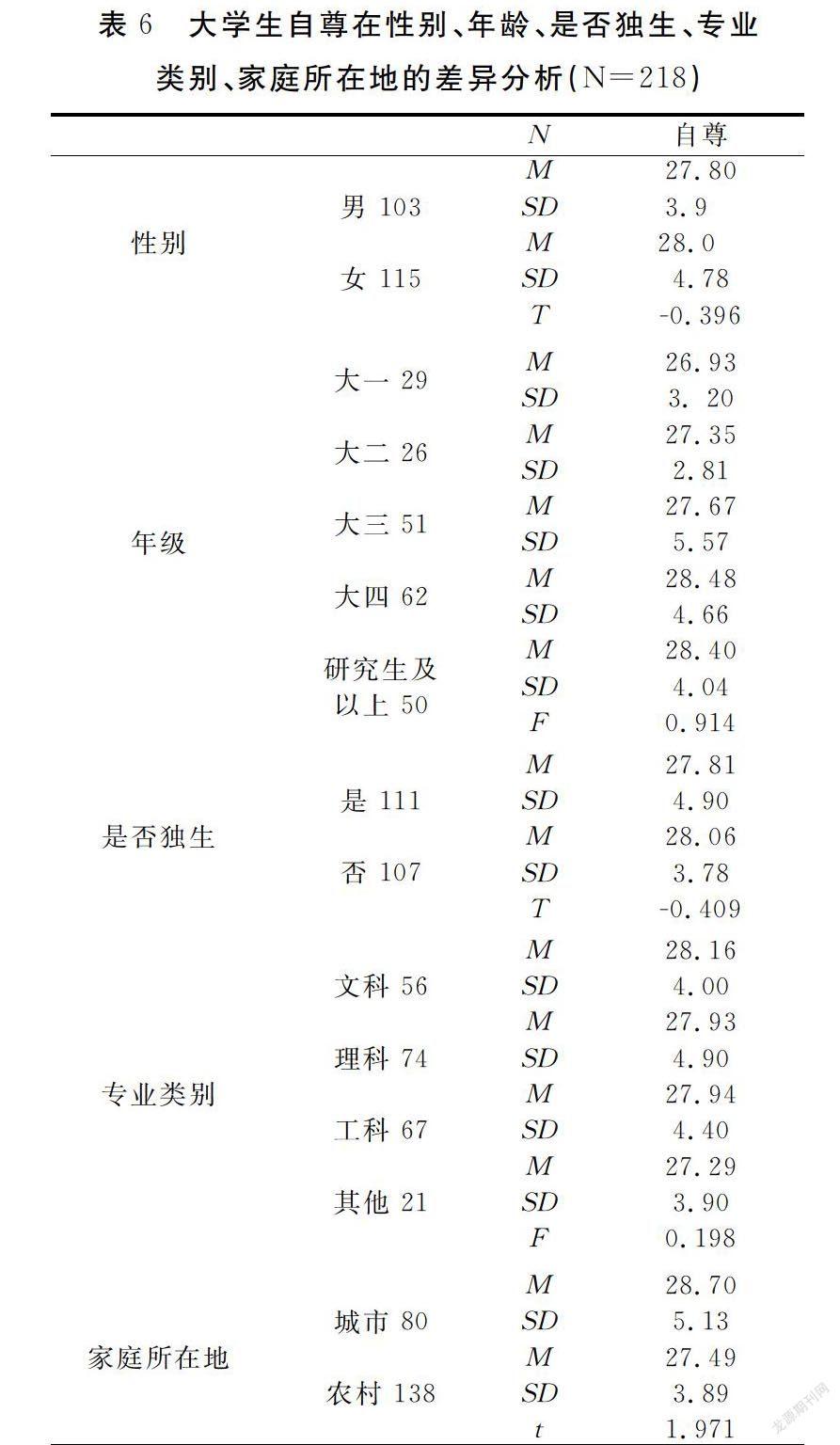

2.大学生自尊在人口学变量上的差异

根据表6所示,自尊在性别、年龄、是否独生、专业类别、家庭所在变量上都无显著性差异,与假设不一致。

3.大学生心理幸福感在人口学变量上的差异

采用独立样本T检验以及单因素方差分析,对大学生心理幸福感在性别、年龄、是否独生、专业类别、家庭所在地之间的差异进行分析。

结果如表7,在六个统计变量中,不同性别、年级、是否独生差异显著。具体分析如下。

1) 对不同性别的大学生进行独立样本t检验,男、女生在个人成长、与他人积极关系、生活目标上存在极显著差异,(t=2.180、2.257、1.232,P<0.05)。均表现为男生高于女生。在自主性、掌控环境、自我接纳以及心理幸福感总分上,差异不显著。

2) 根据单因素方差分析,显示不同年级在掌控环境、个人成长、与他人积极关系以及心理幸福感总分上差异性显著,( t=3.585,P<0.01,t=4.983, P<0.01,t=2.606,P<0.05)。

3) 事后检验可知,在自主性上大一低于大二、大三、大四、研究生及以上的年级,年级之间的差异不显著;在掌控环境上,大一显著低于大二、大三、大四、研究生及以上的年级,大一与大四存在极其显著的差异(P<0.001);在个人成长上,大一显著低于大二、大三、大四、研究生及以上的年级(P<0.05),大一与大三、大四的差异非常显著(P<0.01),大四显著高于研究生及以上的年级(P<0.05);在与他人的积极关系上,大一和研究生及以上的年级显著低于大四(P<0.05),大二、大三年级差异不大;在生活目标上,大一显著低于大四、研究生及以上的年级(P<0.05);在自我接纳上,大一低于大四,总体来看各个年級的差异不显著;在心理幸福感总分上,大一显著低于大二、大三、大四、研究生及以上的年级(P<0.05),大一和大四存在极其显著的差异(P<0.001)。大三显著低于大四(P<0.05)。

4) 是否为独生子女在与他人积极关系上存在显著性差异(t=2.531,P<0.05),独生子女的均值相对较小,说明非独生子女与在他人积极关系上,处理的更好。在其他维度以及心理幸福感总分上的差异不显著。

5) 专业类别和家庭所在地在心理幸福感总分以及各个维度上的差异均不显著。

(注:*P<0.05, * *P<0.01, * * *P<0.001) (三)大学生心理弹性、自尊与心理幸福感的关系研究

1.心理弹性与心理幸福感的相关和回归研究

(1)心理弹性与心理幸福感的相关研究

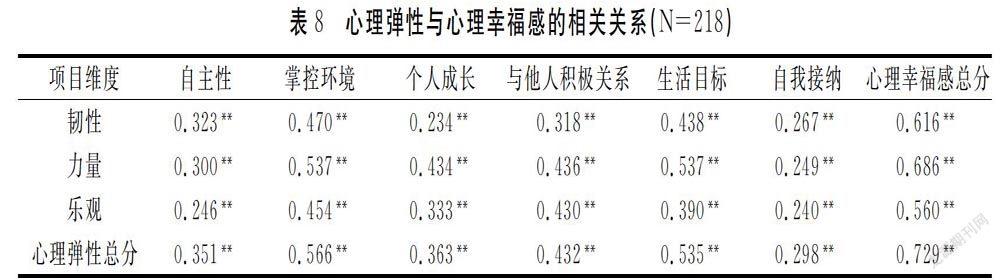

对心理弹性的三个维度与心理幸福感的各个维度进行皮尔逊积差相关分析,结果如下表8:

结果显示:

1) 韧性与自主性、个人成长、与他人积极关系、自我接纳呈显著的弱的正相关;与掌控环境、生活目标、呈显著的中等正相关;与心理幸福感总分呈显著的强的正相关。

2) 力量与自主性、自我接纳呈显著的弱的正相关;与掌控环境、个人成长、与他人积极关系、生活目标呈显著的中等正相关;与心理幸福感总分呈显著的强的正相关。

3) 乐观与自主性、个人成长、生活目标、自我接纳呈显著的弱的正相关;与掌控环境、与他人积极关系、心理幸福感总分呈显著的中等正相关。

4) 心理弹性总分与自主性、个人成长、自我接纳呈显著的弱的正相关;与掌控环境、与他人积极关系、生活目标、呈显著的中等正相关;与心理幸福感总分呈显著的强的正相关。

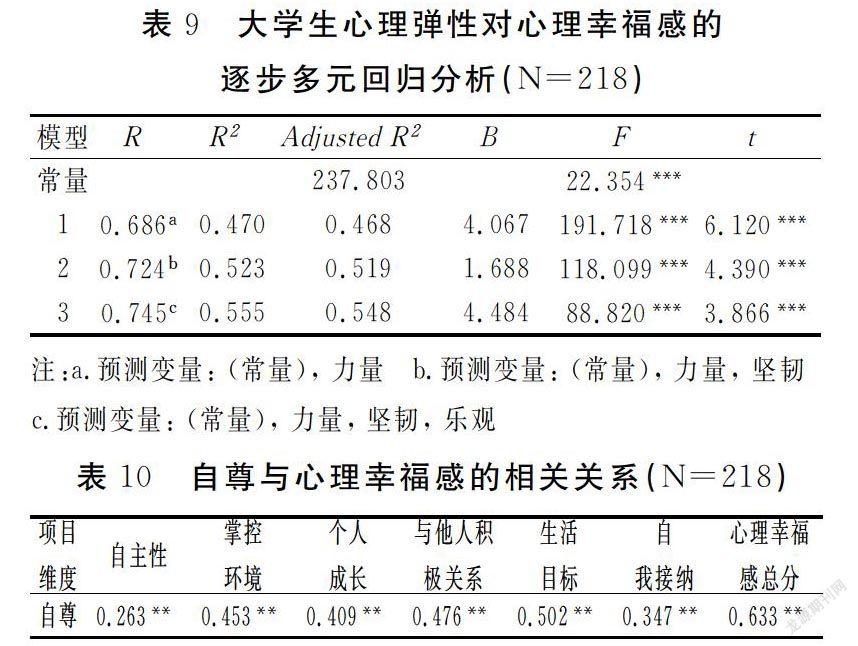

(2)心理弹性对心理幸福感的回归研究

根据表9,采用逐步进入法,按照对回归方程解释率大小的先后顺序进入方程的变量有; 力量、韧性、乐观,因变量为心理幸福感总分。用F检验对其进行回归模式检验,方程显著。进入方程的变量,多元相关系数为0.745,其联合解释变异量为0.555,即三个变量能联合预测心理幸福感55.5%的变异量。回归与残差的F值显著,说明心理弹性与心理幸福感之间存在线性关系。T检验显著,表明力量、韧性与乐观三个预测变量对心理幸福感具有极其显著的正向预测作用。

注:a.预测变量: (常量), 力量 b.预测变量: (常量), 力量, 坚韧 c.预测变量: (常量), 力量, 坚韧, 乐观

2.自尊与心理幸福感的相关和回归研究

(1)自尊与心理幸福感的相关研究

对自尊与心理幸福感进行皮尔逊积差相关,了解自尊与心理幸福感之间的关系。结果如下表10:

结果显示:自尊与自主性、自我接纳呈显著的弱的正相关;与掌控环境、个人成长、与他人积极关系、生活目标呈显著的中等正相关;与心理幸福感总分呈显著的强的正相关。

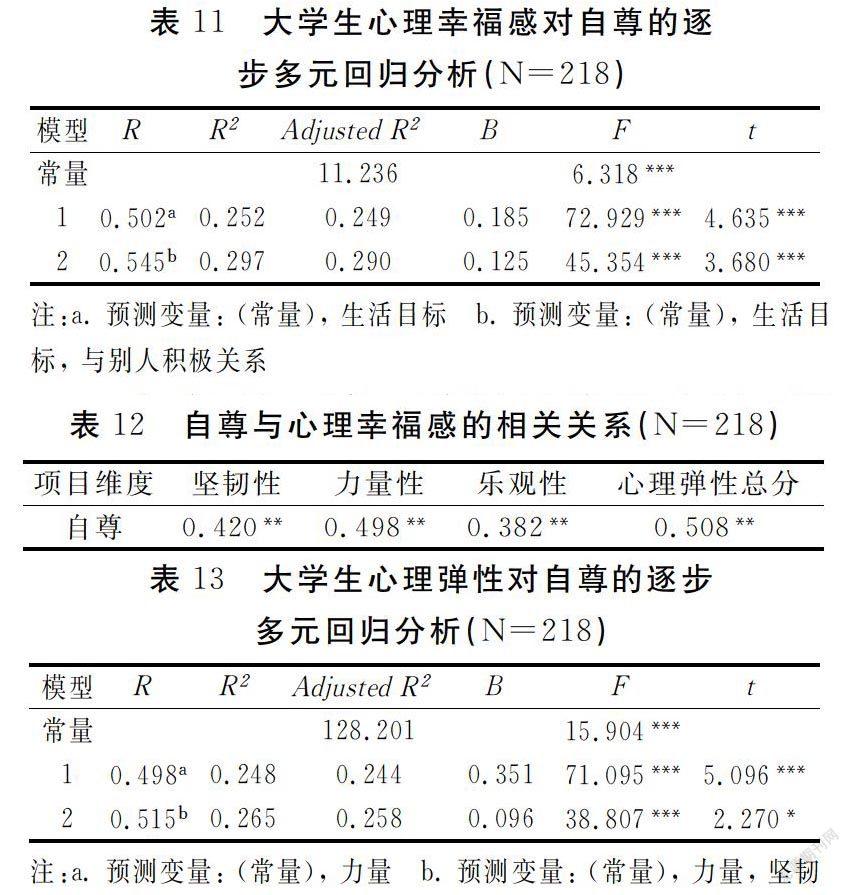

(2)心理幸福感对自尊的回归研究

在相关分析的基础上,以自尊为因变量,以心理幸福感的六个维度为预测变量采用逐步回归的分析方法进行回归分析,结果见表11:

注:a. 预测变量: (常量), 生活目标 b. 预测变量: (常量), 生活目标, 与别人积极关系

由表11可知,采用逐步进入法,按对回归方程解释率大小的先后顺序进入方程的变量有:生活目标、与他人积极关系。因解释率小而被剔除的变量有自主性、掌控环境、个人成长、自我接纳。用F检验进行回归模式检验,方程显著。进入方程的变量,多元相关系数为0.545,其联合解释变异量为0.297,即三个变量能联合预测学业求助29.7%的变异量。回归于残差的F值显著,说明子心理幸福感与自尊之间存在线性关系。T检验显著,表明生活目标、与他人积极关系这两个预测变量对自尊具有显著的正向预测作用。

3.心理弹性与自尊的相关和回归研究

(1)心理弹性与自尊的相关研究

由表12可知,采用逐步进入法,按对回归方程解释率大小的先后顺序进入方程的变量有:生活目标、与他人积极关系。因解释率小而被剔除的变量有自主性、掌控环境、个人成长、自我接纳。用F检验进行回归模式检验,方程显著。进入方程的变量,多元相关系数为0.545,其联合解释变异量为0.297,即三个变量能联合预测学业求助29.7%的变异量。回归于残差的F值显著,说明子心理幸福感与自尊之间存在线性关系。T检验显著,表明生活目标、与他人积极关系这两个预测变量对自尊具有显著的正向预测作用。

(2)心理弹性对自尊的回归研究

注:a. 预测变量: (常量), 力量 b. 预测变量: (常量), 力量, 坚韧

根据表13,按对回归方程解释率大小的先后顺序进入方程的变量有;力量性、坚韧性。F检验其回归模式,方程显著。因解释率小而被剔除的变量有乐观性。进入方程的变量,多元相关系数为0.515,其联合解释变异量为0.265,即三个变量能联合预测学业求助26.5%的变异量。回归于残差的F值显著,说明心理弹性与自尊之间存在线性关系。T检验显著,表明力量性、坚韧性两个预测变量对自尊具有显著的正向预测作用。

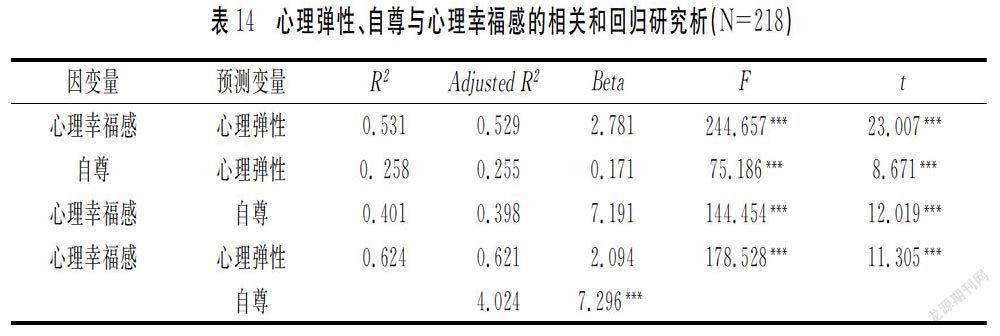

4. 心理弹性、自尊与心理幸福感的相关和回归研究

由表可知,心理弹性与心理幸福感的相关为0.529;心理弹性与自尊的相关为0.255;自尊与心理幸福感的相关为0.398;心理弹性与自尊对心理幸福感的联合解释为0.621。

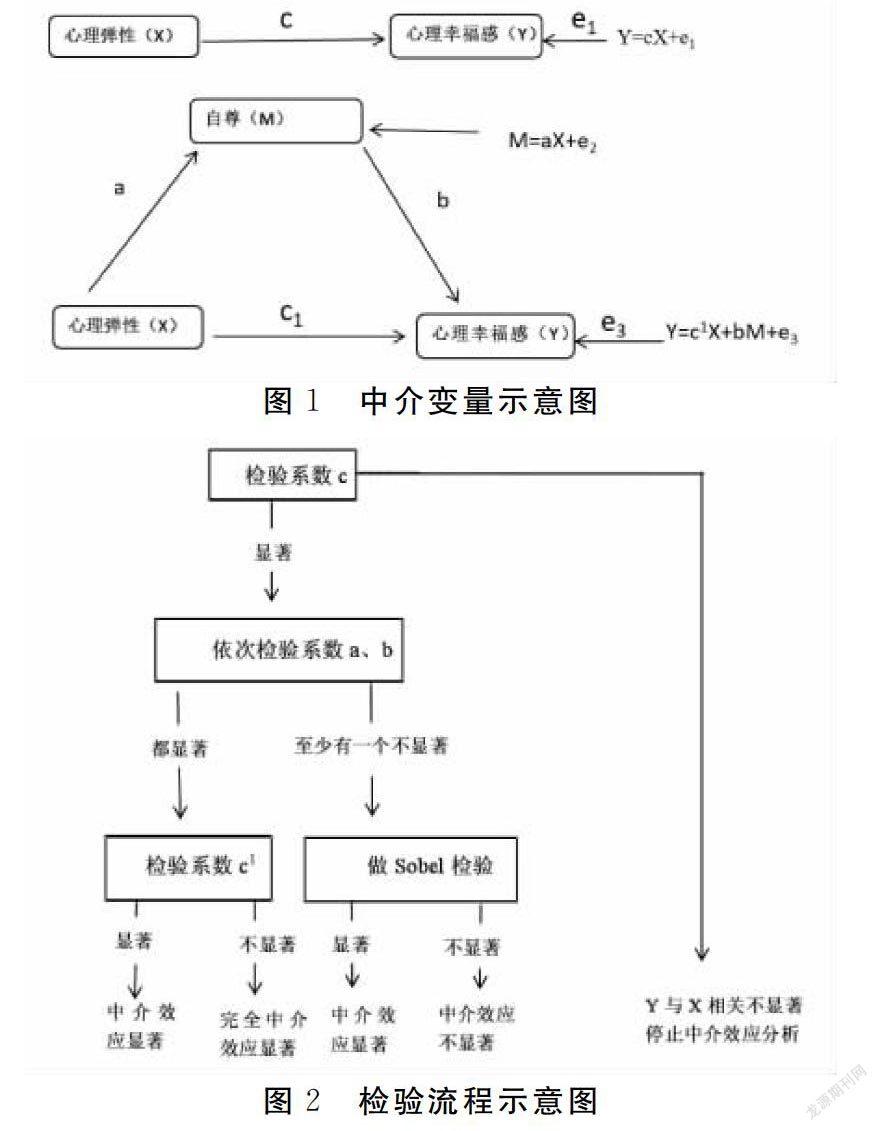

(四)自尊在心理弹性与心理幸福感之间的中介关系

研究采用温忠麟的中介效应方法进行检验[18]614。研究自尊在心理弹性与心理幸福感之间的中介作用。如图1结构方程模型,依照图2流程进行检验,结果如下表:

由表15可见,心理弹性对心理幸福感的回归效应显著,回归系数c=2.781,达到显著性水平(P<0.001);心理弹性对自尊的回归效应也显著a=0.171,达到显著性水平(P<0.001);自尊对心理幸福感的回归效应亦显著,b=4.024,达到显著性水平(P<0.001)。表明心理弹性对心理幸福感的作用关系中,有一部分是通过中介变量自尊发生作用的。所以,引入中介变量得知心理弹性对心理幸福感的回归系数c1=2.094,达到显著性水平。中介作用为effectn=ab/c=0.171×4.024/2.781=0.247,说明自尊在心理弹性与心理幸福感之间存在部分中介效应。

四、分析与讨论

(一)大学生心理幸福感的基本状况讨论

根据表4可知,个人成长的均值最大,与他人积极关系均值次之,都明显大于自主性和自我接纳;生活目标和掌控环境居中。可见,大学生在日常生活中的幸福感,大多数体现在个人成长上以及是否与他人建立积极的人际关系,目标的明确度和对环境的掌控度也会影响大学生上的幸福感水平,大学生在自主性和自我接纳上分数较低。整体来看,大学生在各个维度上的差异不大,相对平均,心理幸福感水平较高。

心理幸福感对于大学生有着重要的作用,它能帮助学生处于一种良好的心理健康状态。现在很多大学生在大学生涯遇到各种心理问题,但往往不知该如何排解,而且可能最后也没有良好的改善。心理幸福感可以使学生的生活、学习能够更积极、自信一点,能够以更加良好的心态来面对各种事情。

(二)大学生心理幸福感的在人口学变量上的差异分析

研究发现,心理幸福感在三个维度上存在性别的差异,女生的心理幸福感总分比男生高。与以往研究一致[12]1。其原因,女生相较于男生而言,女生在与更倾向于建立自己与他人积极关系,并建立小群体,群体之间可以互相分享。同时从社会发展来看,女生所面临的压力更小。从个人成长来说,女生在大学学业方面会更为努力;在大学向成人过度的阶段,而男生通常面临更大的压力。

从年级分布来看,随着年级的增长心理幸福感水平有所上升。在刚升入大学时,陌生的环境以及同学之间的生疏感都会影响大学生对环境的掌控。随着年级的升高,大学生自身能力有所提高,对大学环境已经适应,与同学相互熟悉,与他人逐步建立良好的人际关系,都使得大学生的心理幸福感有所提升。

独生子女与非独生子女,在与他人积极关系维度上,二者有显著的差异(P<0.05)。在其他方面有差异但不显著,非独生子女由于家里有兄弟姐妹,在与他人的积极关系方面会有更好的主动性、积极性,更容易与同学建立良好的关系,从而有利于心理幸福感水平的提高。

从专业类别来看,各个专业差异不显著。相较而言,工科和文科的心理幸福感均值较高,各个学科的大学生在个人成长上分值较高,说明大学阶段对大学生的成长有着至关重要的作用,健康快乐的成长直接影响大学生的心理幸福感。

从来源分布来看,来源为城市的大学生的心理幸福感比来源为农村的大学生的心理幸福感高,城市的生活环境较好,在城市长大的大学生,从小各种资源较为丰富。

(三)心理弹性、自尊与心理幸福感的关系分析

1.心理弹性与心理幸福感的关系分析

研究结果显示:韧性更好,大学生的心理幸福感水平更高。韧性更高时,大学生对环境的适应性、掌控性会更好;同时对目标更明确,做事也将会有更强的动机,即会体验更多的正能量,自我效能感的体验也更好。会对掌控环境、生活目标上产生更好的积极效果。

力量越强,大学生自主性越強、自我接纳越好、掌控环境能力越强、对个人成长越有利、与他人积极关系越好、生活目标也更明确。乐观会影响大学生的心理幸福感,相对乐观的大学生,在情感上会有更多的积极体验。乐观的大学生与他人的积极关系会更容易建立。

心理弹性作为对抗压力的保护性因子,对大学生的心理幸福感有积极地正向作用,这与以往研究一致。

2.自尊与心理幸福感的关系分析

研究结果表明:自尊和心理幸福感的各个维度都呈显著的正相关;与心理幸福感总分呈显著的强的正相关。自尊与心理幸福感之间存在线性关系,且生活目标、与他人积极关系对自尊都有显著地预测作用。即大学生良好的自尊水平,有利于心理幸福感的增加。大学生有明确生活目标、并能与他人建立良好的积极关系,反过来也有利于大学生自尊感的体验,对于以往关于自尊与心理幸福感研究的不同观点,研究发现二者存在正相关。

3.心理弹性与自尊的关系分析

根據研究结果:自尊与韧性、力量、乐观、心理弹性总分具有显著正相关。力量、韧性两个预测变量对自尊具有显著的正向预测作用。即大学生自尊与心理弹性存在线性关系,力量和韧性又会对自尊产生影响。自尊作为心理弹性的内在保护性因子,有利于提高大学生的心理弹性,当大学生面临挫折、压力时,较高的自尊水平,会促进心理弹性的作用机制,从而使大学生能更好的应对压力,处理问题。

4.心理弹性、自尊与心理幸福感的相关和回归研究

从研究结果可知,心理弹性与自尊对心理幸福感都存在相关并有一定的预测作用,且二者可同时预测心理幸福感,其回归系数分别为2.094、4.024,自尊对心理幸福感的影响作用大于心理弹性的作用。二者都作为预测变量,心理幸福感作为因变量时,相关最高(R2=0.621),说明二者同时发挥作用时,心理幸福感的水平更高。

(四)自尊在心理弹性与心理幸福感之间的中介作用分析

自尊在心理弹性与心理幸福感之间存在部分中介作用,与研究假设一致。心理弹性可直接影响心理幸福感,心理弹性也可以通过自尊间接影响心理幸福感。心理弹性作为一种正性资源,有助于个体应对压力,良好的适应环境。高自尊水平有助于提高个体的自我体验、自我评价,对心理幸福感的提高有积极地作用。高心理弹性水平能有效缓解压力的冲击,促进大学生的心理健康,而较高的自尊会使心理弹性发挥更高的作用机制,即心理弹性可能会通过自尊的中介作用对心理幸福感产生影响。

五、结论

研究以全国20个省在校大学生为研究对象,通过对心理弹性、自尊与心理幸福感的分析和进一步对心理弹性、自尊与心理幸福感的关系的研究,得出以下结论:

(1)心理幸福感各个维度在性别、年级、是否独生这三个变量上存在显著差异,在其余变量上没有显著影响。

(2)大学生心理幸福感与心理弹性、自尊存在显著正相关。

(3)大学生自尊在心理弹性与心理幸福感之间存在中介效应。

(4)回归分析结果表明,心理弹性对自尊、心理幸福感有显著的预测作用,心理幸福感对自尊有预测作用。

(5)总体来看,大学生心理幸福感处于中等偏上水平,个人成长上均值最高,其他各个维度差异不大。

[参考文献]

[1]Ryff, C.D. Psychological wellbeing in adult life[J]. Current Directions in Psychological Science, 1995(4):99104.

[2]Diener, E. Subjective wellbeing[J]. Psychological Bulletin, 1984(3):542575.

[3]宋勃东,李永娟,董好叶,方平,王岩.无惧失败预测幸福:成就动机对心理幸福感的预测作用[J].心理科学,2015(1):203208.

[4]陈浩彬,苗元江.主观幸福感、心理幸福感与社会幸福感的关系研究[J].心理研究,2012(4):4652.

[5]李颖.小学教师心理幸福感及其影响因素的相关研究[D].曲阜:曲阜师范大学,2009.

[6]张雯,谢威士.提供社会支持与心理幸福感的关系——自尊的中介作用[J].社会心理科学,2007(Z1):6368.

[7]邱启英.中学生压力知觉、心理弹性与心理幸福感的关系研究[D].天津:天津师范大学,2014.

[8]刘欣.中学生压力知觉与心理幸福感的关系: 心理弹性的调节作用[J].潍坊工业职业学报,2015(2):7680.

[9]蔡颖.心理弹性与压力困扰、适应的关系[D].天津:天津师范大学,2010.

[10]罗茜.现役军人心理弹性在日常烦心事与心理幸福感之间的调节作用研究[D].天津:天津师范大学,2012.

[11]赵晶.高中生社会支持、自尊与心理弹性的关系[D].济南:山东师范大学,2013.

[12]林玉香.农村中职生心理弹性、自尊与主观幸福感关系研究[D].广州:广州大学,2013.

[13]高爽,张向葵,徐晓琳.大学生自尊与心理健康的元分析——以中国大学生为样本[J].心理科学进展,2015(9):14991507.

[14]阚美玉.贫困大学生社会支持、自尊和心理幸福感的关系研究[D].延吉:延边大学,2015.

[15]陈鸿雁.石家庄市小学教师自尊和社会支持与心理幸福感相关研究[D].石家庄:河北师范大学,2006.

[16]Connor K M.Davidson J R T. Development of a new resilience scale:Tbe ConnorDavidson Resilience Scale(CDRISC)[J].Depression and Anxiety.2003(2):7682.

[17] 徐云,周蓉,付春梅.心理弹性量表(CDSISC)在大学生中的信效度验证及结构探讨[J].中国健康心理学杂志,2016(6):894897.

[18]温忠麟.中介效应检验程序及其应用 [J].心理学报,2004(5):614620.

[19]Ryff,C.D, Keyes,C.L.M.The structure of psychological wellbeing revisited[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1995(69):719727.

[20]郭纪昌,叶一舵.青少年心理弹性对生活满意度的影响:自尊的中介作用[J].玉林师范学院学报,2016(1):132135.

[21]吳双磊.大学生完美主义倾向及与心理幸福感的关系研究[D].苏州:苏州大学,2007.

[22]胡夏娟.大学生压力知觉、复原力和心理幸福感的关系研究[D].石家庄:河北师范大学,2009.

[23] 柴志叶.高中生家庭功能、自尊和心理幸福感的关系研究[D].石家庄:河北师范大学,2016.

[24] 张琪,吴任钢,郝树伟,徐震雷,官锐园.大学生自尊在领悟社会支持和抑郁间的中介作用[J]. 中国健康心理学杂志,2017(11):16831687.

[25] 王立国.以人为本,变“堵”为“导”——基层大学生思想政治工作改革的实践与思考[J].牡丹江师范学院学报:哲学社会科学版,2007(6):136137.

[26] 姜涛,刘鹤.大学生人格、应对方式对主观幸福感的影响[J].牡丹江师范学院学报:哲学社会科学版,2016(5):120124.

[责任编辑]王立国

Abstract:The research investigated the mental resilience of the college students in 20 provinces of China by using the ConnorDavidson resilience scale, the Selfesteem scale and the Ryff Psychological Wellbeing scale. The relationship between selfesteem and psychological wellbeing was studied. The results show that there is a significant positive correlation between college students' psychological wellbeing and psychological resilience has a significant predictive effect on selfesteem and psychological wellbeing, and psychological wellbeing has a predictive effect on selfesteem. Selfesteem has a significant predictive effect on psychological wellbeing. Improving resilience and selfesteem will be effective. Promote the psychological wellbeing of college students.

Keywords:college students; resilience; selfesteem; psychological wellbeing