汉代中小型墓葬的排水沟及相关问题

刘尊志

【关键词】汉代;中小型墓葬;排水设施

【摘要】汉代,相当数量的中小型墓葬有排水设施,既有墓外排水沟,也有由墓室内向外延伸的排水沟,每一类又包括多种不同形式。排水沟的分布地域特征明显,与自然地理环境相结合的特点突出;使用时代贯穿两汉,不同时期又具有各自的时代特色;对应墓主的身份等级多样,但均有一定的经济实力;砌筑方式较为多样,既有统一性,也有特殊性,综合体现出汉代墓葬排水沟的逐步发展和不断推广、普及,反映出墓内防排水及保护墓葬的目的和需求,对研究汉代中小型墓葬的发展和演进具有相应的参考价值。

*本研究为教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“秦汉魏晋南北朝时期家庭与日常生活的考古学观察”(16JJD770028)、国家社科基金重大项目“多卷本《中国古代陵寝制度史》”(17ZDA216)、中央高校基本科研业务费“断代中国古代物质文化史”(63192408)成果之一

汉代是古代墓葬发展的重要阶段,除墓葬形制、敛葬与陪葬品等外,与墓葬有关的设施也在不断丰富和完善,综合体现出汉代墓葬的发展水平。排水设施为诸多墓葬设施中的一类,分两种:有的位于墓葬封土或土墩之外,可排放墓外积水,保护封土(土墩)或墓地设施等;有的由墓室内伸出封土外或至墓道处,可有效排出墓内积水,保护墓室、葬具、墓主尸身及陪葬物品等。关于汉代墓葬的排水设施,发掘简报或报告中有所描述,也有学者就西汉崖洞墓的排水设施进行了研究[1]。随着考古工作的不断深入,汉代中小型墓葬(指帝陵及王侯墓葬之外的相关墓葬[2])的排水设施有较多发现,形式也较丰富,但关于这类设施的综合性研究还基本没有。本文拟以考古资料为基础,对汉代中小型墓葬的排水沟及相关内容作浅显分析和论述。

一、墓外排水沟

汉代中小型墓葬封土外具有排水功能的沟发现较多,或直或曲,有的包绕墓葬,有的位于墓葬附近,有的服务于墓地相关设施。根据是否曲折及与墓葬或墓地位置关系的不同可分为三型。

A型有曲折,全部或局部包绕墓葬或墓地,多称为围沟或环壕。口部一般不宽,断面多呈倒梯形,底平,有一定宽度和深度。根据围合情况可分为三亚型。

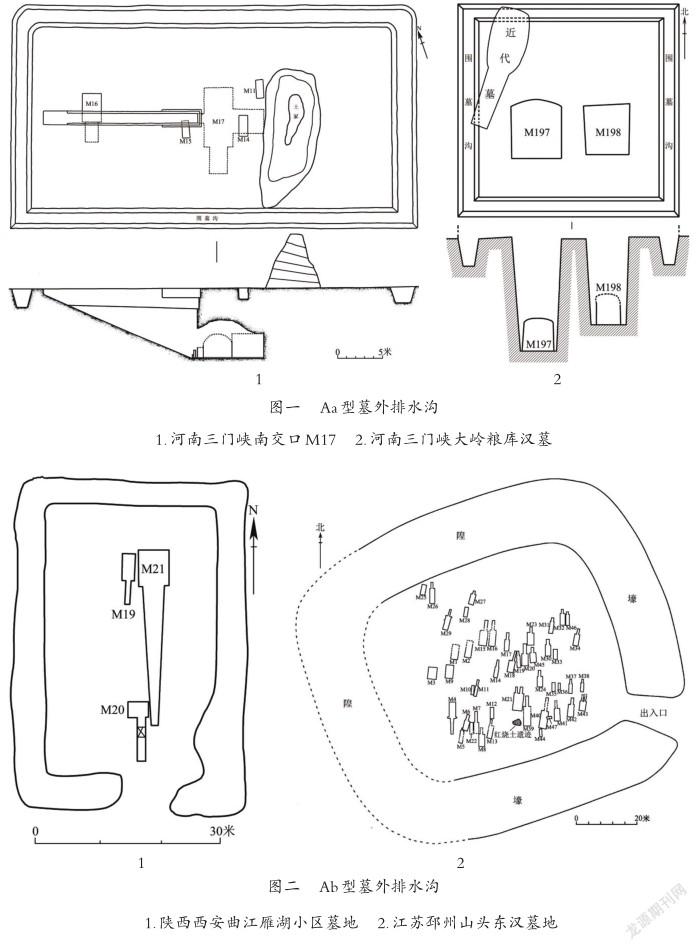

Aa型全面围合,内有1—2座墓葬。如河南三门峡地区的较多围沟墓,其中火电厂CM09102[3]、南交口M17(图一,1)[4]围沟内仅有一座墓葬,大岭粮库汉代围沟内有并列的两座墓(图一,2)[5]。

Ab型接近全面围合,有出口,内有3座以上墓葬。陕西省西安市曲江雁湖小区墓地的北端发现围沟,南部偏东侧有一门,内有 3座墓葬(图二,1)[6]。江苏邳州山头东汉墓地外围有环壕,内有墓葬数十座,东南角有出入口(图二,2)[7]。

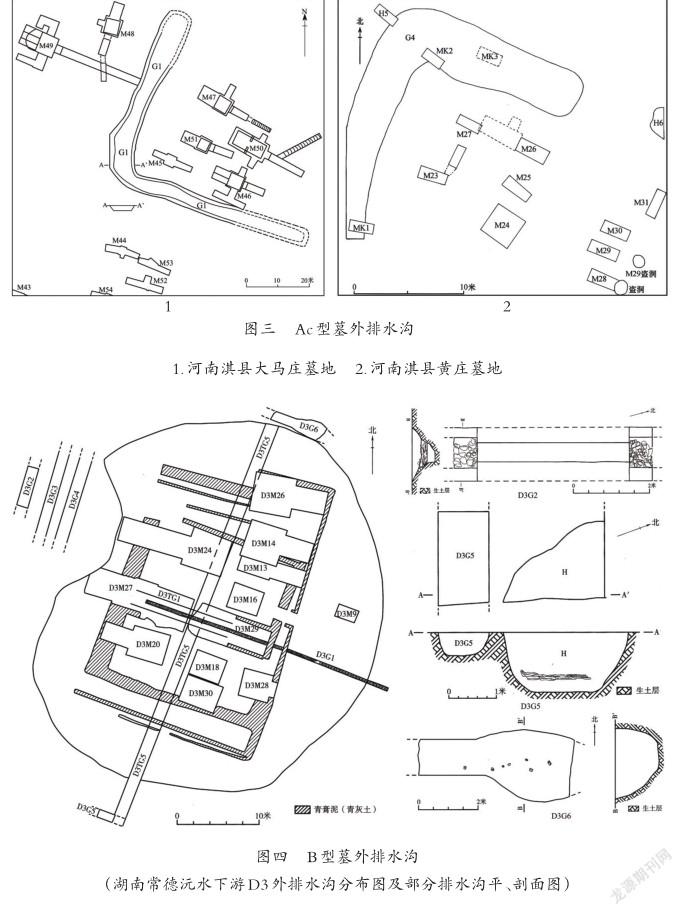

Ac型局部围合,其内墓葬多在3座以上。河南淇县大马庄墓地发现一平面呈“L”形的围沟,围绕墓葬5座(图三,1)[8]。另淇县黄庄墓地(图三,2)、西杨庄墓地等均有类似发现[9,10]。

另有一些墓葬,封土或墓葬外有类似围沟遗存,排水功能及作为界沟的特征较突出:江西南昌海昏侯墓的陪葬墓M3、M4,封土周围有排水沟,封土范围以排水沟为界[11];山东青岛土山屯汉代墓群的部分墓葬外围发现沟状遗迹,可能为排水沟或界沟[12]。

B型有多条,亦形成对封土或土墩的围绕,单体排水沟较直,多与墓内排水沟相连,最后汇集,通向相关设施。

湖南省常德市沅水下游土墩D3封堆外围的南部、西部和北部均发现有排水沟,西部有3条,南部有1条,北部有1条,东部不详。排水沟使用粗绳纹筒瓦、板瓦和河卵石等砌建,宽窄和深度各有不同,按照一定的坡度倾斜,并与土墩内部的排水暗沟相连接,最后汇入外部的水塘。西部3条沟平行排列,相距不远,呈东北—西南走向:外沟为长条形,由南向北倾斜,坡度约4°,沟内用河卵石、筒瓦及板瓦铺垫,可能原是一条排水暗沟;中间及内侧两沟均是在外沟废弃后修建的排水明沟。南部排水沟南距封堆南部边缘6米,平面为长条形,沟底呈锅底状,由西向东倾斜,坡度约4°,整体上西高东低,直通东南角的水塘。北部排水沟的口呈不规则形,西部窄,东部宽,沟底呈锅底状(图四)[13]53—57。

C型基本为1条,較直,位于相关地上建筑(多为祠堂)附近,部分为砖砌。

河南洛阳朱仓M708墓外设施中,北为房屋等,有大型夯土台基,南侧为庭院,庭院墙外西侧有排水沟,南北向,沟底北高南低,砖砌,有陶管道[14]。另在大型夯土台基东南有一水井(或蓄水池),水井东侧有向东、向北的两条相连的沟渠,均是水井处高,向延伸处渐低,推测是为大型台基及井东侧建筑提供用水的供水沟,而非排水沟。辉县路固汉代墓地C区的第二处建筑堆积(祠堂)南侧发现有排水沟,砖石混砌,东侧下部为一长条石,余为青砖垒砌,残存部分有一梯形孔作排水道,底面中间有一块整砖,南北走向,北高南低,水由北向南排出(图五)[15]。卫辉大司马东汉M1祠堂的西侧有一沟(G8),开口不甚规整[16]。

另外,墓地或墓葬外的一些自然沟河,如河南淇县黄庄墓地Ⅱ区的两条自然沟,在某种程度上也可视为墓外排水设施。

二、墓室内向外延伸排水沟

相当数量的汉代中小型墓葬的墓室内砌建有排水沟。沟大部分为土坑,再在沟坑内以相关材料砌建,基本为一条,经墓葬一侧向外延伸,延伸距离不等,排水特征明显。

(一)西汉墓葬排水沟主要发现于四川、重庆、湖北、湖南、浙江及江苏等地,墓葬以土坑竖穴为主,少量岩坑竖穴,部分在墓穴一侧有墓道,具有相应等级,时代从西汉早期中段至王莽时期。整体数量不多,砌建较简单,不见水管和整体砖砌者,一些有砌壁或加盖者多是墓室内排水或渗水沟汇集后从墓葬某一位置延伸至墓穴外。既有单体墓葬的排水沟,也有两墓共用的排水沟。

1.单体墓葬排水沟

数量较多,墓葬时代大多为西汉中期偏晚至晚期。根据从墓葬内向外延伸位置的不同,可分为二型。

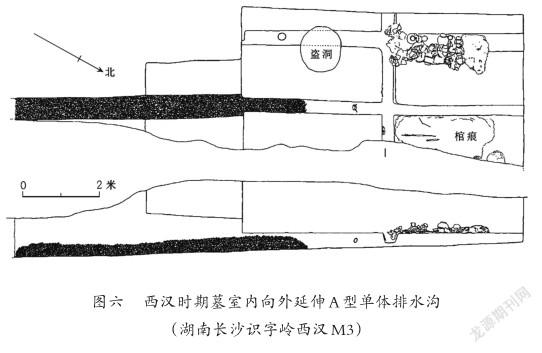

A型由墓道向外延伸。数量较少。

湖南长沙识字岭M3为竖穴土坑墓,墓主是具有一定身份等级的贵族。墓道底平,较墓室略低。墓室底修建有横纵相交、相通的排水沟。横沟位于墓坑中部,两端浅,与纵排水沟相交处较深。墓室中部的纵向排水沟贯穿整个墓葬,并从墓道向外延伸一定距离。沟底部铺有大量鹅卵石块(图六)[17]。

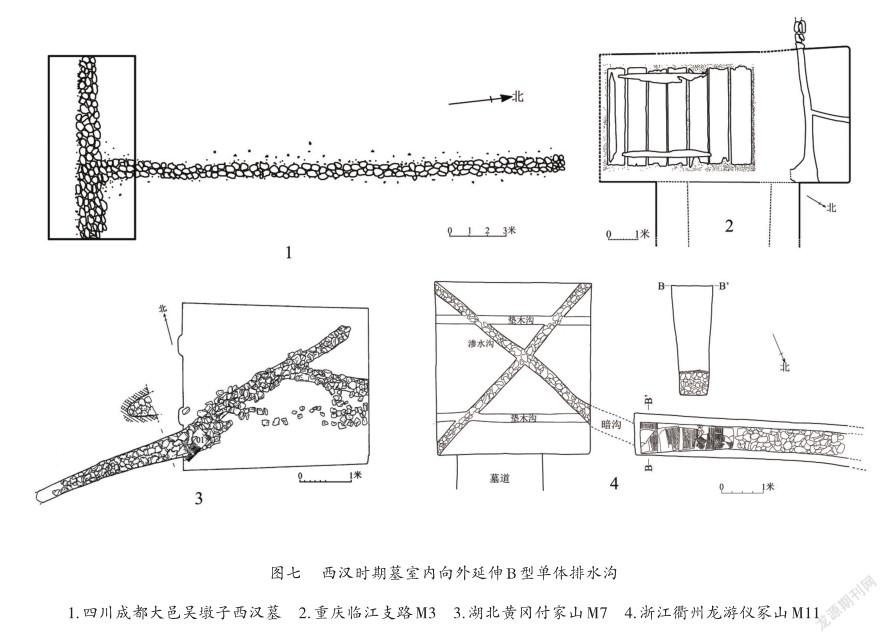

B型从一侧墓壁或墓角向外延伸。数量稍多。因墓葬不同,砌建方式也有差异。

四川成都大邑吴墩子西汉土坑墓,无墓道,墓主有一定的身份地位。墓底中间东西向铺砌一排卵石,卵石中部向北又铺砌一条较窄的卵石沟,从北侧墓壁向外延伸到墓坑外很远处,残长l6.1米,再北被破坏。沟南高北低,用2~3层卵石砌成,应是为墓坑排水而砌建的(图七,1)[18]。

重庆市临江支路西汉M3为带墓道的竖穴土坑木椁墓,墓主为郡一级官吏或其家属。墓坑底北部摆放陪葬品的位置有一条“丫”字形排水沟,分别自北壁、东壁汇向中部,再从西壁即与墓道相背的方向引出墓外,墓坑外以多块薄石板并列作为沟盖。墓外延伸部分距离较长,总长度不明。该墓南有小丘,西有溪流,北临大江,排水沟伸向西面,有利于排水(图七,2)[19]。

江苏邗江杨寿乡宝女墩新莽时期M104为土坑竖穴木椁墓,无墓道,墓主是与广陵王室有关的女性。墓底用鹅卵石铺平,排水沟从墓后向西偏北方向延伸,已知长度为114米,两壁竖立木板,中间以鹅卵石填实[20]。

湖北黄冈付家山墓地位于南北走向的岗地西侧,西汉中期的M4、M5、M7为带墓道的竖穴岩坑墓,有一定等级,均在墓坑底设排水沟,并伸出墓外。M4的墓坑西南侧掘有一条排水沟,与垫木槽相通,内填黄褐土。M5、M7的排水沟平面呈“丫”字形,沟槽不规整,宽窄不一,口大底小,沟内填筑小碎石块,既便于向外渗水,又不至于淤塞。M5墓坑底排水沟口开在北部,沟底由南向北渐深。M7墓底排水沟由墓室东北部向西南角倾斜,贯通整个墓室和垫木槽,并斜伸至坑外。沟底呈圜底状,在墓坑向外伸出的开口处碎石上盖有板瓦(图七,3)[21]。

浙江衢州龙游仪冢山M10、M11、M17,排水沟从一侧墓壁或墓角经一段暗沟向外延伸。外沟多呈倒梯形,底部铺一定厚度的卵石,卵石上再盖2~3层大型板瓦,距离较长。M11有墓道,墓穴底部有“X”形渗水沟,铺卵石,由西侧墓壁偏北位置经暗沟与外沟连接。外沟长在10米以上,较宽(图七,4)[22]。

由上来看,有排水设施的单体墓葬以竖穴土坑墓居多,从一侧墓壁向外延伸者常见,由墓道向外延伸者极少,这与竖穴墓自身的特征有关。由墓道向外延伸者要求墓道低平,体现出时代相对晚的特征。

2.两墓共用排水沟

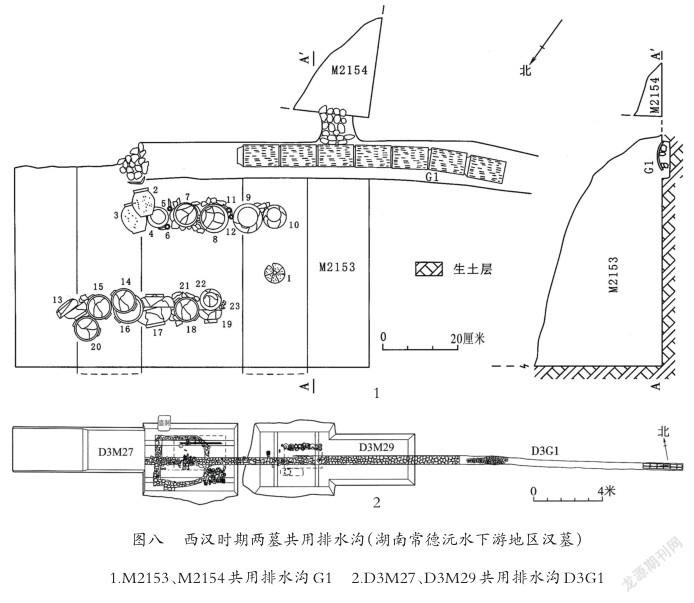

墓葬时代略早,为西汉早期中段至中期早段,数量较少,目前仅在湖南常德沅水下游地区汉墓中有所发现。最突出的特点是排水沟连接两座墓葬再通向墓外,应经过规划,砌建讲究。

M2153的西南侧原有一座墓(M2154),两墓时代均为西汉早期中段,排水沟(G1)位于两墓之间,沿M2153南壁底部向西延伸,沟底低于墓室底部,內填河卵石,上盖绳纹筒瓦及绳纹板瓦,属于两座墓共用的排水沟(图八,1)[13] 53—57。

三号土墩D3有多个墓葬,排水沟亦较多,其中D3G1是贯穿西汉中期前段的D3M27和D3M29中部的排水暗沟,从D3M27的封门下自西向东纵贯D3M29,再向东深入生土层,直通封堆外部,全长31.2米,西部长18.3米的一段使用直径8~25厘米的两层河卵石填充,每层河卵石有两到三排,中间长2.4米的部分使用板瓦构筑,东部长2.3米的一段用两排筒瓦上下扣合而成(图八,2)。D3M27内还有D3G1的附属排水设施——其墓底有用河卵石修筑的一个“口”字形沥水设施,和主排水暗沟一起,形成一个“中”字形沟渠。D3G1应是在封堆未建成之前于规划墓地及封堆的位置时建成的,深入生土层0.9~1.2米,自西向东倾斜,坡度约4°[13]317—320。

二号土墩D2也发现类似排水沟遗迹,因破坏严重,具体结构不详[13]735—736。

(二)东汉墓葬排水沟

有排水沟的墓葬贯穿东汉一代,整体数量较多,一些墓地中多个墓葬有此设施。

1.考古发现概况

主要发现于我国南部地区,以重庆、湖北、浙江等地多见,陕西南部也有发现。

浙江地区有一定数量。上虞高坝东汉永初三年(109)墓[23]与驿亭谢家岸后头山M17[24]均有排水暗沟直通墓外,鄞县高钱M40的排水沟由墓室中部向北延伸,通向墓外4.3米处[25]。

湖北宜昌、黄冈等地东汉墓有发现。宜昌市宜都县刘家屋场东汉前期的M13与M16,墓底正中均有一排水道伸向室外[26]。黄冈市对面墩东汉晚期M1后室东壁与土圹之间底部用长条形砖砌成向西倾斜的沟槽,以利于排水;东汉末年的M2,排水沟紧连铺地砖,向外延伸[27]。蕲春枫树林东汉早期陈M4后室中间延伸出一条不规则排水沟,东汉初年M9室内中间有一条横向排水沟[28]。

重庆地区数量亦较多。枣子岚垭两座东汉晚期前段砖室墓,墓室排水沟向外延伸,与墓道口的陶质排水管相接[29]。合川市南屏东汉墓群中有7座晚期墓葬有排水沟,分别为WM1、WM2、WM4、WM6、ZM1、QM1、QM3,均经墓葬前侧向外延伸,砌法较多样[30]。

陕西地区主要发现于汉中南郑苏家山,是目前已知有排水沟的东汉墓葬分布最北的地区。其中东汉晚期的M2与M5皆有自身的排水设施,既简易又完备,堪称独具匠心,这在陕西东汉墓葬中极少见到[31]。

2.墓内向墓外延伸位置

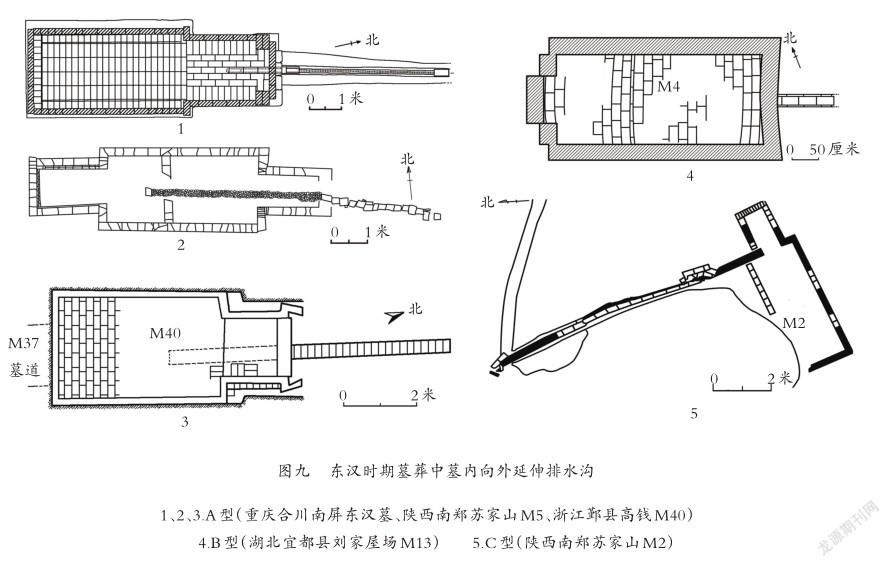

东汉中小型墓葬的排水沟基本上都是从墓室内经墓葬某一位置伸出墓外,长短不等,短者或露出封土,或达封土外较近距离,长者则延伸10余米甚至更远。大致来看,排水沟由墓内向墓外延伸的位置,可分为三型。

A型经甬道、墓门,由墓道或墓葬前端向外延伸。此型排水沟有一定数量。相关墓葬的墓道一般较平,或由内向外渐低,而不是外高内低的斜坡墓道。上虞高坝东汉墓的排水沟由前端向外延伸[23],黄冈市对面墩M2的排水沟经甬道向外延伸[27],重庆枣子岚垭两座东汉墓的排水沟皆经墓道与墓道口的排水管相接[29],合川市南屏东汉墓群中多座墓葬的排水沟均皆经墓道向外延伸(图九,1)[30],南郑苏家山M5的排水沟穿前室、甬道及封门,至封门外弧向东南(图九,2)[31]。上虞驿亭谢家岸后头山M17[24]、鄞县高钱M40[25](图九,3)的排水沟从墓室伸向甬道,再经甬道伸出墓外。

B型由墓葬后端伸向墓外。此型数量不多。宜都县刘家屋场M13(图九,4)与M16,排水沟皆由墓室后壁伸向室外,并依地势延伸[26]。

C型由墓室旁侧向外延伸。数量亦不多。蕲春枫树林陈M4排水沟斜向西北侧壁,M9的墓室内中间为一条横向排水沟,可能由两侧向外延伸[28]。南郑苏家山M2排水沟从墓室前端穿北侧壁向外延伸(图九,5)[31]。

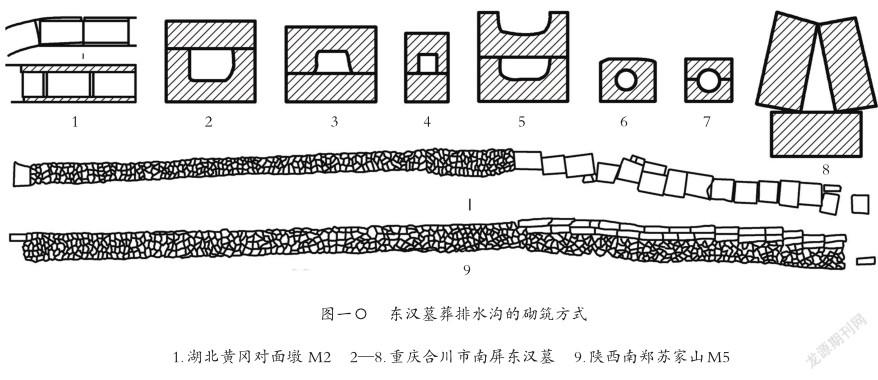

3.砌筑方式

有排水沟的东汉中小型墓葬基本为具有一定等级的砖室墓,这与墓主的财力及丧葬需求有一定关系。排水沟多为砖砌,也见陶质水管等,起点或盛水口基本位于墓室内,墓内排水沟多位于铺砖下,较隐蔽,伸出墓外后多以砖瓦盖顶,有的还在沟内填以碎砖瓦或卵石,以防淤塞。

上虞高坝东汉墓,底砖之下沿墓室中轴线构筑一条地下排水暗沟直通墓外,以平砖铺底,竖砖为壁[23]。驿亭谢家岸后头山M17,排水沟位于铺底砖下,伸出墓外后前端盖砖,后端覆瓦[24]。鄞县高钱M40墓室铺砖下有渗水系统和排水沟,排水沟通向墓外后,以纵向砖平铺为底,立砖为壁,上盖横砖[25]。宜都县刘家屋场M13与M16,墓底下面正中的一排水道借助斜坡地势延伸向室外,皆两边用砖侧置,上部平铺一层砖作盖,孔内填满河卵石,既可排水,又不至于坍塌[26]。黄冈市对面墩M2排水沟位于甬道封门砖下,由4块长条形砖围成近方形的中空沟孔(图一〇,1)[27]。重庆枣子岚垭两座东汉墓的墓室铺地砖下有排水沟数条,都交汇于墓室与墓道衔接的中部,经墓道与墓道口的陶质排水管相接[29]。陶水管为夹砂灰陶,有多节,相互扣合,向外平铺,微有倾斜,以便流水。重庆合川市南屏7座东汉墓葬排水沟的砌筑方式各有不同(图一〇,2—8):WM1排水沟内纵向铺有素面企口空心条砖;WM2排水沟下置有沟槽的长方形砖,其上置一块铺底砖,或用花纹砖铺底,上面斜放两块长条砖,形成的排水孔截面呈三角形;WM4排水沟的沟底用花纹砖横向排列,上面用残花纹砖的两端平整面砌成沟壁,再上以楔形砖覆盖;WM6排水沟用砖纵向排列成沟底,其上斜置两砖成沟壁,使排水孔截面呈三角形;ZM1的排水沟沟底铺有带凹槽和圆孔的排水砖;QM1排水沟用带凹槽的长方砖铺成,上面覆盖条砖;QM3排水沟沟底铺有较平整的石板,其上斜置两块长方形花纹砖,顶部再置砾石,其沟孔截面呈三角形[30]。陕西南郑苏家山M2排水沟为三角形砖砌管道,略弯曲,深度渐降,底部用单砖纵向平铺,上部用两砖纵向斜靠,呈“Δ”状,墓外部分周围使用河卵石;M5的盛水口用一残砖平铺,排水沟在墓内紧贴地砖,用碎石块填充,伸出墓外后改用碎砖填充,上口用残断条砖纵向平盖两层防护,随地势变化,落差渐增(图一〇,9)[31]。二墓排水管道周围均填以卵石,或分段填以碎石、碎砖,在保持管道排水畅通、防止管道淤堵以及支撑水道不被挤塌等方面具有一定的科学性。

东汉墓葬的排水沟基本都经砌筑,但形式不一,体现出排水沟砌建方式的多样性。有的无盖,断面呈“凹”字形;有的仅有盖,壁、底不砌;有的底部不铺砌;还有的砌壁、底并有盖。有些沟孔断面为三角形,周围使用卵石或砾石,相对较稳固。还有的下置有沟槽的长方形砖,其上置一块铺地砖,再上斜放两块长条砖,沟孔断面呈上尖下方形。排水管使用不多,多一端有榫,便于扣合,也较稳固,有的断面为圆形,有的则形如椎形,上小下大,中腹微鼓,大口接小口。

三、特征与功能

出于保护墓葬的目的,相当数量的汉代墓葬设有防排水设施。等级较高的帝陵与王侯墓葬排水设施较为多样,陵(墓)园内常见排水沟或排水管道:如徐州地区的楚王山汉墓,封土南侧18.5米处发现一东西长46米、南北宽3.8~4.2米的排水沟,为特意设置的排水设施,能有效阻断主峰下流的洪水,保护封土[32];狮子山汉墓所在山头的西坡发现的排水设施,由陶制绳纹排水管和卵石散水等组成[33]。一些王侯墓葬内的排水设施设计巧妙,并延伸至墓道或墓外:驮篮山汉墓的墓道凿有排水沟,甬道前平台上凿有内向斜坡,与石裂隙相通,便于排墓道与甬道之水,内部排水系统主次分明,沟深浅明显,由下水口将积水排入石裂隙[34];小龟山汉墓将水井与排水道结合起来,使水通过墓道底部的石裂隙中排走[35,36]。与帝陵及王侯墓葬相比较,汉代中小型墓葬的排水设施基本为排水沟,砌建相对简单,但也体现出相应的特征和功能。

(一)地域特征

从已知的考古资料看,使用墓外排水沟的墓葬分布地域較广,除南方的湖南、江西等省外,地理位置偏北的陕西、河南、山东等省的中北部也有发现,但排水沟多为间接用于排水的围沟或服务于墓外设施的沟渠。而与墓葬排水有直接关系的是墓室内向外延伸的排水沟,地域分布大致以秦岭—淮河为界,其南较多地区的中小型汉墓较常见使用排水沟者,这与南方雨水多、地下水位较高等有关系。而秦岭—淮河以北,属于我国降雨相对较少的地区,墓葬多采取葬在高亢之地、筑砌封土等方法防水防潮,而围沟等也起到一定的防排水作用。

使用墓室内向外延伸排水沟的墓葬的分布区域,东到江浙,西至川渝和陕南,西部最北为陕西汉中南郑苏家山汉墓,东部为江苏扬州地区的相关墓葬。在这一区域内,既有分布密集地区,也有零星发现。零星发现或与某一地区此类墓葬暂时发掘较少有关,亦可能存在两种情况:一方面,某一地区的墓葬原来并不使用排水沟,因人员流动而可能将这一设施运用到该地区的个别或部分墓葬中;另一方面,墓葬所处的具体位置及周边环境、修建墓葬时的天气情况(如雨水多寡)等也可能是促使少量墓葬修砌排水沟的原因,但并未得到普及。

(二)时代特征

使用排水沟的中小型墓葬的时代贯穿两汉,但具体表现上多有不同。墓外修建的具有或间接具有排水性质的水沟中,Aa型的时代多为西汉,有的可早至西汉初期,与受秦墓使用围沟的影响有关,个别可至东汉,Ab、Ac型的时代基本为东汉,即包绕1—2座墓葬者以西汉居多,包绕多座墓葬者则以东汉为主。B型相对少见,时代为西汉中晚期。C型对应的墓葬基本为东汉,且位于祠堂等建筑附近,应与东汉时期祠堂的日渐被重视和普及有关。采用墓室内向外延伸排水沟的墓葬中,西汉时期的少,其中单体墓葬排水沟的时代大多为西汉中期偏晚至晚期,两墓共用的排水沟较少见,时代则稍早,具有特殊性;东汉墓葬数量多,且时代贯穿东汉一代,体现出推广和普及性。

就西汉墓葬来讲,竖穴无墓道及有竖穴墓道的土坑墓较少使用墓室内向外延伸的排水沟,一侧有墓道的土坑竖穴墓使用较多,一侧有墓道的石坑竖穴墓在西汉中晚期也有少量使用。因此,墓葬形制和修建位置与西汉中小型墓葬修建和使用由墓室内向外延伸的排水沟有一定关系,而墓葬形制起着重要的制约作用。考虑到墓葬的深度,竖穴无墓道及有竖穴墓道的土坑墓修建排水沟的难度较大,石坑竖穴墓存在相似困难,但最大的困难是如何开凿排水沟。湖北黄冈付家山墓地的几座竖穴岩坑墓葬[21]之所以修建有延伸墓外的排水沟,或许与该处山石便于开凿有关,而如徐州地区发现的众多石坑竖穴墓葬,凿建在石质坚硬的山体上,基本不见墓室内向外延伸的排水沟。不过,为达到墓内防水防潮等目的,相关墓葬开凿于山顶,并以相对纯净的土夯筑。

东汉时期,墓室内向外延伸的排水沟数量增多,使用较普遍,这与墓葬形制的转变及丧葬习俗的演进等有着一定关系。两汉之际,墓葬完成了由竖穴向横穴的转变,中小型墓葬基本是砖(石)砌筑的横穴墓葬,修建时多是先开挖相对较浅的墓圹再在其内砌筑,这样就十分便于修砌排水沟。砌建排水沟的开支不大,所用材料与建墓材料大多相似,有些甚至是残砖碎瓦,投资较少就可达到排出墓内积水、保护墓葬的目的,因此,东汉时期有排水设施的墓葬在我国中南部多雨地区得到推广和普及。随着汉代丧葬观念及“夫妇生时同室,死同葬之”[37]孝道思想的发展,夫妻同穴合葬日渐普及。横穴砖(石)室墓第宅化特征明显,多数是前有墓道,墓道后为门,门内有甬道和墓室等,墓门在合葬时可以打开,很好地满足了夫妻同穴合葬的需求。在南方多雨地区,墓室内积水既对先死者的葬具、陪葬品等有所破坏,也给合葬及后葬者带来影响,这就对墓内排水提出较高要求,因此,如何排水需要在建造墓室时作重点考虑,而较多使用墓室内向外延伸的排水沟也在情理之中了。相关研究亦指出:“东汉墓葬多为砖(石)室墓,更多地采用合葬的方式,墓门需要经常打开,以便葬入后葬者,这就为排出墓室内的积水提出了更高的要求,因此,这时为合葬而建造的墓一般都应建造排水沟。”[13] 735—736

(三)等级特征

排水沟的砌建与墓主的身份等级有着一定关系。

一些墓外排水沟服务于家族墓地,反映出家族墓地的规划性,也体现出对应家族的财力和物力,这些家族墓地中,除个别墓葬等级稍高外,大多数等级稍低。而仅服务于一座或两座墓葬的排水沟或具有排水功能的沟,对应墓葬的等级则普遍较高,如南昌海昏侯墓的陪葬墓M3与M4[11],洛阳朱仓M708[14]等,其中朱仓M708为帝陵的陪葬墓,排水沟服务于墓外设施。

使用墓室内向外延伸排水沟的墓葬墓主皆有一定的等级身份。其中西汉时期的墓葬等级普遍略高,重庆市临江支路西汉墓的墓主为郡一级官吏或其家属[19],邗江宝女墩M104的墓主与广陵王室有关[20],长沙识字岭M3[17]、大邑县吴墩子西汉墓[18]及衢州龙游仪冢山墓地[22]等几座墓葬的墓主均为有一定地位或等级的人员。东汉时期的墓葬数量多,分布地域广,墓主的等级身份大多稍低,但亦基本具有一定的政治地位或经济实力,湖北宜都县刘家屋场M13与M16[26]、陕西南郑苏家山M2与M5[31]等的墓主为中小地主阶层,黄冈市对面墩M2的墓主为低级官吏[27]。

(四)功能及相关内容

墓外排水沟中,A型可起到防排水作用,另具有守护墓葬、标注范围等作用,如河南辉县大官庄墓地的环壕内出土有兵器,护卫墓地的功能较突出[38];B型既能保护封土或土墩,也服务于墓葬内部排水;C型则主要服务于祠堂及配套设施等的排水。墓室内向外延伸的排水沟功能和作用较为明确,即排出墓内积水,保护墓内设施及墓主尸身、陪葬品等。

为达到更好的排水效果,一些墓葬的排水沟在砌建过程中使用较多的卵石,有的则以碎砖瓦、石等代替,较多的还加盖,以便渗水,防止排水道淤堵,保证排水畅通。对比來看,西汉墓葬由墓室内向外延伸的排水沟大多相对简单,东汉墓葬的排水沟则更加注重壁、底的修葺和加盖,卵石、碎砖瓦等仍有较多使用,整体上体现出逐步发展和逐渐普及的趋势。另外,一些排水沟还与墓葬所处的自然地势有关,四川大邑县吴墩子西汉墓的排水沟向北延伸,墓葬北部不远处即有沟河[18];重庆市临江支路M3西有溪流,北临大江,排水沟向西延伸,利于排水[19]。

(五)汉代中小型墓葬排水沟的确认

关于汉代中小型墓葬内的排水沟,相关研究指出:沅水下游汉代墓葬中,有的墓内有一定深度的沟,但不与墓室外部相通,虽可储存一些积水,但根本不能将墓室内部的积水排往墓外,故称为排水沟似有不当[13]735—736。笔者较赞同这一说法。类似的如徐州市西郊韩山M2[39]及东郊东甸子M3[40],均在石坑竖穴底部葬人,墓底南北两端有对称的两个东西向倒梯形沟槽,发掘简报称为水道或排水设施,笔者以为不妥。这些沟槽可储存一些积水,但不能排出墓外,若水量较大,沟槽内积水增多,不仅不能保护墓内相关内容,反而会带来持续浸泡等危害,无法实现保护目的。故这两座墓葬墓室底部的两条沟槽应与墓内排水设施无关,最大的可能应为固定葬具的沟槽,这在其他地区尤其是两湖、豫南等地较常见。墓葬设置排水沟的最根本目的是保护墓葬,墓葬内排水沟的基本作用是将墓内的水尽可能地排出墓外,以保护墓内设施、墓主尸身和陪葬品等,因此,墓内的沟槽作为排水沟起码要满足通向墓室外、可排出墓内积水这两个条件,故由墓内向外延伸、可将墓室内积水引排到墓外的沟才可称为排水沟。有的墓葬排水沟通往墓穴外一定距离将水排出即可,但对于有封土的墓葬来讲,排水沟应通往封土边缘或封土外,这样才能达到全面保护墓葬的目的。

综上所述,汉代中小型墓葬的排水沟类型多样,分布地域广且与自然地理环境相结合,时代跨度长且有不同的时代特点,对应的墓主有一定的经济实力或政治地位,且呈现出多样性,综合体现出逐步发展和不断推广普及的特征,达到和满足了进行墓内防排水及保护墓葬的目的和需求。而汉代墓葬防水要求的不断提高及墓内排水设施的不断发展,对于更高等级墓葬排水设施和方法的借鉴,夫妻同穴合葬的普及和家族墓地的发展等因素的相互促进,当是推动汉代中小型墓葬排水设施发展、普及的重要因素。

[1]刘照建.西汉崖洞墓防排水设施发现及研究[J].文博,2011(1).

[2]中国社会科学院考古研究所.中国考古学:秦汉卷[M].北京:中国社会科学出版社,2010:307.

[3]三门峡市文物工作队.三门峡市火电厂秦人墓发掘简报[J].华夏考古,1993(4).

[4]河南省文物考古研究所.河南三门峡南交口汉墓(M17)发掘简报[J].文物,2009(3).

[5]三门峡市文物考古研究所.三门峡大岭粮库围墓沟墓发掘简报[J].中原文物,2004(6).

[6]西安市文物保护考古所.西安东汉墓[M].北京:文物出版社,2009:21.

[7]南京博物院,邳州博物馆.邳州山头东汉墓地[M].北京:科学出版社,2010:156,193.

[8]河南省文物局.淇县大马庄墓地[M].北京:科学出版社,2013:193—196.

[9]河南省文物局.淇县西杨庄墓地、黄庄墓地Ⅰ区发掘报告[M].北京:科学出版社,2015.

[10]河南省文物局.淇县黄庄墓地Ⅱ区发掘报告[M].北京:科学出版社,2015.

[11]江西省文物考古研究所,南昌市博物馆,南昌市新建区博物馆.南昌市西汉海昏侯墓[J].考古,2016(7).

[12]青岛市文物保护考古研究所.青岛土山屯墓群考古发掘获主要新发现:发现“祭台”“人”字形椁顶等重要遗迹,出土温明、玉席和遣册、公文木牍等珍贵文物[N].中国文物报,2017-12-22(4).

[13]湖南省常德市文物局,常德博物馆,鼎城区文物局,等.沅水下游汉墓[M].北京:文物出版社,2016.

[14]洛阳市文物考古研究院.洛阳孟津朱仓东汉墓园遗址[J].文物,2012(12).

[15]中国社会科学院考古研究所.辉县路固[M].北京:科学出版社,2017:11—20.

[16]河南省文物局.卫辉大司马墓地[M].北京:科学出版社,2015:16—20,30—32.

[17]长沙市文物考古研究所.湖南长沙识字岭西汉墓(M3)发掘简报[J].文物,2015(10).

[18]宋治民,王有鹏.大邑县西汉土坑墓[J].文物,1981(12).

[19]重庆市博物馆.重庆市临江支路西汉墓[J].考古,1986(3).

[20]扬州博物馆,邗江县图书馆.江苏邗江县杨寿乡宝女墩新莽墓[J].文物,1991(10).

[21]黄冈市博物馆,湖北省文物考古研究所,湖北省京九铁路考古队.罗州城与汉墓[M].北京:科学出版社,2000:213—247.

[22]衢州博物馆.衢州汉墓研究[M].北京:文物出版社,2015:235—247,253—257.

[23]吴玉贤.浙江上虞高坝东汉永初三年墓[J].文物,1983(6).

[24]王海明.上虞驿亭谢家岸后头山古墓葬发掘[G]//浙江省文物考古研究所.沪杭甬高速公路考古报告.北京:文物出版社,2002:266—308.

[25]浙江省文物考古研究所,南京大学历史系考古学专业.浙江鄞县高钱古墓发掘报告[G]//浙江省文物考古研究所.浙江省文物考古研究所学刊:第七辑.杭州:杭州出版社,2005:423—438.

[26]宜昌地区博物馆,宜都县文化馆.湖北宜都县刘家屋场东汉墓[J].考古,1987(10).

[27]湖北省文物考古研究所,黄冈市博物馆,黄州区博物馆.湖北黄冈市对面墩东汉墓地发掘简报[J].考古,2012(3).

[28]湖北京九鐵路考古队,黄冈市博物馆.湖北蕲春枫树林东汉墓[J].考古学报,1999(2).

[29]林必忠,冯庆豪.重庆市枣子岚垭汉墓清理简报[J].四川文物,1991(2).

[30]重庆市博物馆,合川市文物保护管理所.重庆合川市南屏东汉墓葬群发掘简报[J].华夏考古,2000(2).

[31]陕西省考古研究院,汉中市文物考古工作队.陕西南郑苏家山汉墓发掘简报[J].文博,2012(2).

[32]刘照建,梁勇.徐州市铜山县楚王山汉墓群考古调查[C]//汉代考古与汉文化国际学术研讨会论文集编委会.汉代考古与汉文化国际学术研讨会论文集.济南:齐鲁书社,2006:247—254.

[33]徐州博物馆.徐州狮子山兵马俑坑第一次发掘简报[J].文物,1986(12).

[34]邱永生,徐旭.徐州市驮篮山西汉墓[M]//中国考古学会.中国考古学年鉴:1991.北京:文物出版社,1992:173—174.

[35]南京博物院,铜山县文化馆.铜山龟山二号西汉崖洞墓[J].考古学报,1985(1).

[36]徐州博物馆.江苏铜山龟山二号西汉崖洞墓材料的再补充[J].考古,1997(2).

[37]陈立.白虎通疏证[M].吴则虞,点校.北京:中华书局,1994:556.

[38]河南省文物局.河南省南水北调工程考古发掘出土文物集萃:一[M].北京:文物出版社,2009:88—91.

[39]徐州博物馆.徐州韩山西汉墓[J].文物,1997(2).

[40]徐州博物馆.徐州东甸子西汉墓[J].文物,1999(12).

〔责任编辑:成彩虹〕