曲阳修德寺遗址出土北魏至隋唐时期纪年石刻造像风格分析

郑滦明

【关键词】河北曲阳;修德寺遗址;北魏至隋唐时期;纪年石刻造像

【摘要】曲阳修德寺遗址于1953—1954年出土2200余件北魏至隋唐时期石刻造像,其中有纪年刻铭的计247件,分别收藏于故宫博物院、中国历史博物馆(今中国国家博物馆)和今河北博物院。在对河北博物院收藏的28件典型纪年造像作重点介绍的基础上,结合故宫已公布造像中88件有纪年者,按其造像风格分四期进行了对比分析,并梳理了其艺术风格之演化规律,探讨了其风格来源、传播方向和影响。

20世纪50年代初期,河北曲阳县修德寺遗址出土了北魏至隋唐时期石刻造像2200余件[1,2],分别收藏于故宫博物院、中国历史博物馆(今中国国家博物馆)和今河北博物院。故宫在2011年出版的《故宫博物院藏品大系·雕塑编7(河北曲阳修德寺遗址出土佛教造像)》中公布了200件[3],国家博物馆收藏的造像迄今未见发表,河北博物院收藏的大部分没有正式发表。

这批造像中,纪年造像共247件,最早的为北魏神龟三年(520)造像,最晚的为唐代天宝五年(746)造像。本文选取河北博物院收藏的28件典型纪年造像作重点介绍,并结合故宫已公布造像中88件有纪年者,按其造像风格分四期进行对比分析,以梳理其艺术风格之演化规律。

一、河北博物院藏纪年石刻造像介绍

此批造像题材主要有:弥勒佛、观世音菩萨、释迦、释迦牟、思惟菩萨、一菩萨二弟子、双思惟、弥陀佛、达摩等。

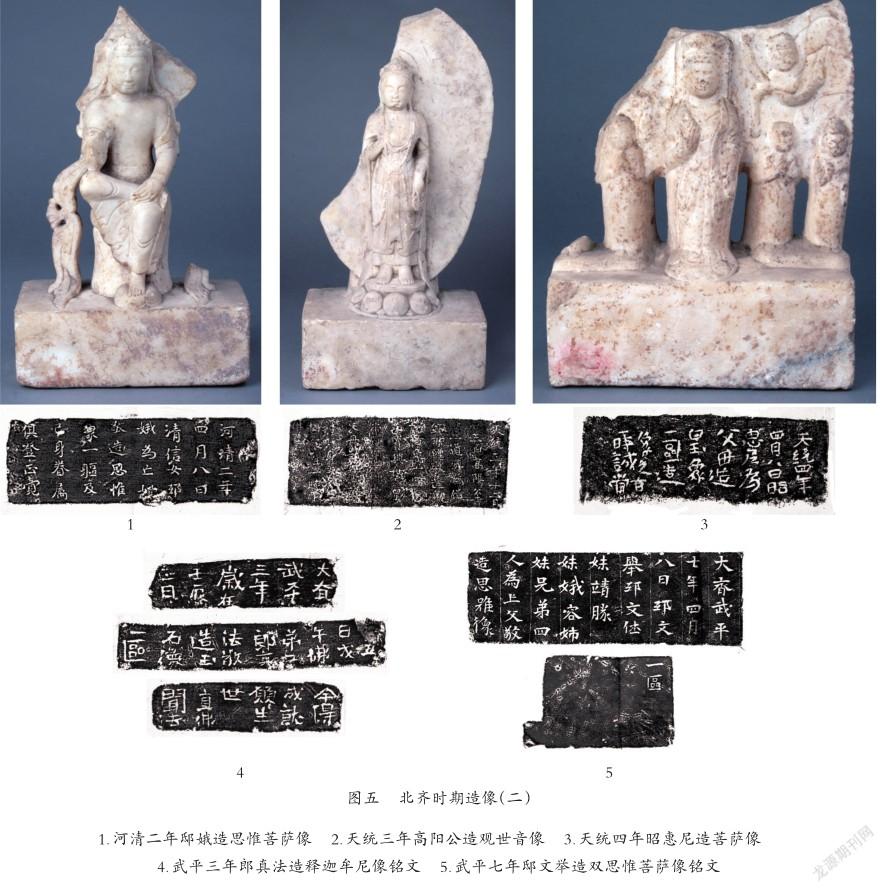

(一)北魏时期

1.北魏神龟三年(520)上曲阳邑义廿六人等造弥勒像。像残高45厘米,白石质,背屏式。背屏上部及主尊头部缺失。主尊身着褒衣博带式袈裟,胸腹间束结,袈裟下摆呈多重褶曲向两侧外撇,左手施与愿印,右手施无畏印,跣足站立于覆莲台上。左側胁侍菩萨头光右侧残缺。菩萨长脸,面容清瘦,波状发,高肉髻,双耳下垂,上身披帛,帛带在双膝交叉,绕双臂下垂,左手持莲蕾,右手握帛巾一端,下身着长裙,跣足站立于台座之上。右侧胁侍菩萨已失,仅存台座。两侧台座均由一力士托举。力士卧姿,头和双手、弓起的背部、上翘的双足用力上举台座。两胁侍菩萨身前的底座上分别有一个圆孔,推测可能用于插生花或小造像(封二,1)。底座正面浮雕双狮香炉图案,背面及两侧面题铭为:“比丘僧道行、张槃龙、张元孙……杨惠”“杨道景……神龟三年四月三日”“定州中山上曲阳邑义廿六人等造弥勒像一躯,上为皇家,下为边地众生,普同此愿。”背屏背面阴刻坐于尖楣小龛内的释迦佛结跏趺坐像,均身着袒右式袈裟,双手施禅定印,现存完整的有三排十龛,上方可见残存的一排四尊(图一)。

2.北魏正光四年(523)邸拔延造弥勒像。像残高27.5厘米,白石质,背屏式。弥勒脸型瘦长,波状发髻,肉髻分隔,双耳下垂,身着褒衣博带式袈裟,胸口无束结,左手施与愿印,右手施无畏印,袈裟下裙呈多重褶曲下垂,跣足倚坐于长方形须弥座上。背屏顶部残缺,边缘刻火焰纹。基座下方阴刻持花供养人,并题铭“拔延侍佛”,两侧面及背面题刻铭:“正光四年七月廿三日,上曲阳”“人邸拔延为亡父、见存母兄、既身、合家”“眷属造弥勒像一区,愿生生宜佛。”(图二,1)

4.北魏孝昌二年(526)□宗、□庆造释迦像。像残高29厘米,白石质,背屏式。释迦面容清瘦,波状发髻,肉髻分隔,身着褒衣博带式袈裟,左手施与愿印,右手残缺,袈裟下裙呈多重褶曲下垂,结跏趺坐于台座之上。背屏顶部及左右两侧残缺,边缘刻火焰纹。方形基座正、侧面题铭:“孝昌二年四月廿一日,比丘□宗、□庆敬造释迦像,各为师僧父母、法界”“众生,同共供养侍佛时。”(图二,3)

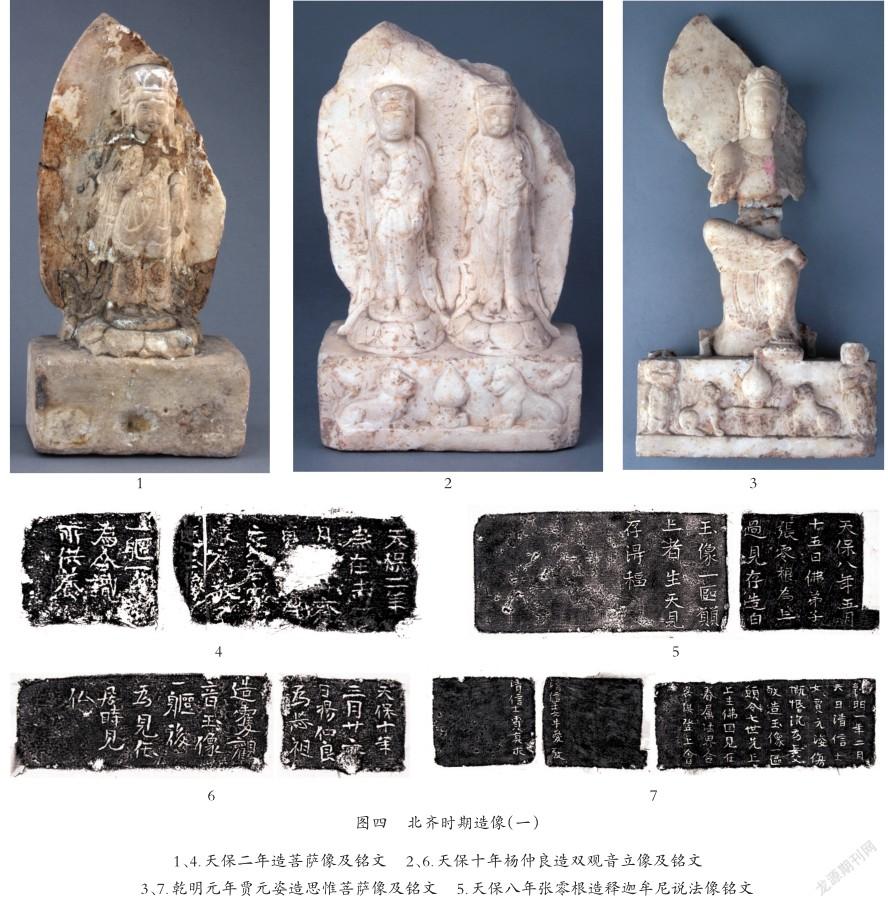

(二)东魏时期

1.东魏兴和三年(541)张礼母造观音像。背屏式白石造像,残高33厘米。菩萨面相长方,尖下颌,颈悬桃形饰,上身半裸,披帛在腹下交叉,下身着长裙,裙摆外撇,右手持莲蕾,左手握桃形香囊,跣足站立于覆莲台上(图三,1)。背屏顶部及右侧边缘残缺。底座侧面及背面题铭:“兴和三年八月廿五日,清信女佛弟子张礼母、吴延□为亡母、现父、现在夫主、患子修礼敬造观世音白玉石”“像一躯,功成□后,愿令亡母清升,超越三界,现父康延,夫主迁□,子患早除,仓生沾益,现眷”“蒙休,等□十二并及一切俱登果极。”(图三,4)

2.东魏武定元年(543)邸洛住造观音菩萨立像。背屏式白石造像,像高32厘米。菩萨头戴三叶高冠,面相方阔,颈悬项饰,上身半裸,披帛在腹部交叉穿环,右手持莲蕾,左手握桃形香囊,跣足立于覆莲台上。背屏光素无纹(封二,2)。长方形基座侧、背三面题铭:“大魏武定元年岁次癸亥九月戊子朔廿六日癸丑,上曲阳苌湦村信士佛弟子邸洛住遭患难,愿造观世音像一区(躯),遇□失脱。今造白玉观音像以□本愿,愿法界苍生普蒙斯润,详崇供养。”[4]166

3.东魏武定六年(548)比丘道拾等造观音菩萨立像。背屏式白石造像,残高65厘米。菩萨头戴宝冠,内着僧祗支,上身半裸,披帛在腹部交叉穿环,右手持莲蕾,左手握桃形香囊,跣足立于覆莲台上。背屏顶部及右侧残缺(图三,2)。基座侧、背面题铭:“武定六年五月廿日□□比丘道拾侍佛,比丘尼静幽侍佛。”[4]171

(三)北齐时期

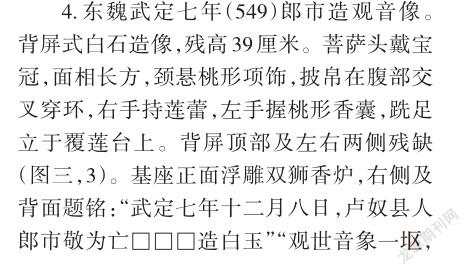

1.北齐天保二年(551)造菩萨像。背屏式白石造像,残高28.5厘米。菩萨面相方阔,眉目清晰,头戴三叶冠,披帛在腹下交叉,下身着长裙,右手持莲蕾,左手握桃形香囊,跣足站立于圆形覆莲台上(图四,1)。背屏左上方残,底座背面及左侧有纪年题铭:“天保二年岁在十二月□□□□□□□□□□□□敬造玉像”“一躯□为□□所供养。”(图四,4)

2.北齐天保八年(557)张零根造释迦牟尼说法像。背屏式白石造像,残高33厘米。背屏顶部右上方残缺。主尊释迦牟尼身着通肩式轻薄贴体袈裟,面容饱满慈祥,左手施无畏印,右手施与愿印,结跏趺坐于莲座之上。体侧左右上方各浮雕一株盛开的莲花,花内各坐一名童子。两侧分别侍立持莲蕾菩萨,其莲座与主尊佛座相连。长方形基座正面浮雕双狮香炉图案,正中的香炉由力士头顶并双手托举,双狮外侧各立一名驯狮人。左侧驯狮人双手于胸前捧物,脸转向左;右侧驯狮人右手执拂尘举至狮子头上(封二,3)。基座背面题刻铭文:“天保八年五月十五日,佛弟子张零根为亡过、见存造白”“玉像一区,愿亡者生天,见存得福。”(图四,5)

3.北齐天保十年(559)杨仲良造双观音立像。背屏式白石造像,残高27.5厘米。双尊菩萨对称并立,均面相方圆,头戴三叶矮冠,颈佩项饰,披帛在腹下交叉穿环,手分别持莲蕾和握桃形香囊,跣足站立于覆莲台上。背屏顶部及左侧上部残缺(图四,2)。基座正面浮雕双狮香炉,右侧和背面题刻铭文:“天保十年三月廿六日,杨仲良为□祖”“造双观音玉像一躯,后为见□居时见仏。”(图四,6)

4.北齐乾明元年(560)贾元姿造思惟菩萨像。背屏式白石造像,殘高37厘米。菩萨双臂及背屏大部分缺失。头戴矮冠,长圆脸,双目垂视,面容慈祥,颈佩桃形项饰,袒上身,下身着轻薄贴体长裙,裙摆下垂,半跏趺坐,左脚踏莲台(图四,3)。基座正面浮雕双狮宝瓶,背面及左右两侧面均题刻铭文。背面铭文为:“乾明一年二月六日,清信士女贾元姿伤慨惽仇,为亡父敬造玉像一区,愿令七世先亡上生佛国,见在眷属法界合□俱登上会。”左侧面题铭“清信士贾真求”,右侧面题铭“清信士女牛爱敬”(图四,7)。

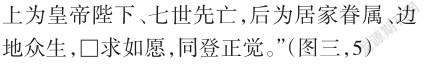

5.北齐河清二年(563)邸娥造思惟菩萨像。背屏式白石造像,残高29厘米。菩萨头戴三叶冠,面相方圆,双目垂视,下嘴唇肥厚,双肩披帛,帛巾绕臂一周垂下,左侧帛巾残断。右手及背屏大部分残失。上身裸,下身着轻薄贴体长裙,半跏趺坐姿,左手抚右踝,左脚踏莲台。基座背面题铭:“河清二年四月八日,清信女邸娥为亡妣敬造思惟象一躯,及己身眷属俱登正觉。”(图五,1)

6.北齐天统三年(567)高阳公造观世音像。背屏式白石造像,残高45.3厘米。菩萨头戴矮冠,面相方圆,弯眉突出,呈半月形,双眼微闭,披帛从胸前交叉绕双臂下垂。上身袒露,右手持莲蕾,左手握香囊。下身着长裙,腹部系裙带,长裙贴体,跣足站立于覆莲台上。璎珞从双肩下垂,在下腹部联于一圆形饰件,又从左右向下垂至腿间翻卷。背屏右侧及顶部残缺。基座刻铭:“天统三年十二月廿三日,高阳公□□□道升为□□□□敬造观世音象一区,□□□与世皇帝□□师僧父母□□□□既身□□□众生一时□佛。”(图五,2)

7.北齐天统四年(568)昭惠尼造菩萨像。一菩萨二弟子二“螺髻”背屏式白石造像,残高25厘米。主尊菩萨头戴宝冠,冠带从两侧下垂至肩,面相圆润,颈佩项饰,右手持莲蕾,左手提香囊,袒上身,下身着轻薄贴体长裙,披帛在腹前结节后下垂,跣足站立于覆莲台上。左右两侧弟子身着敞领僧袍,双手合十。“螺髻”为头盘海螺样发髻的老年苦行者形象,左侧一人似手持莲蕾或手提香囊,右侧一人仅存足部,应与之呈对称站姿。背屏上部浮雕飞天及火焰纹,顶部及右侧大部分残失。基座背面刻铭:“天统四年四月八日,昭惠尼为父母造白玉象一区,造象之有,一时诚觉。”(图五,3)

8.北齐武平三年(572)郎真法造释迦牟尼像。背屏式白石造像,残高22.3厘米。释迦佛面相方圆,高肉髻,身着褒衣博带式袈裟,左手施与愿印,右手残失,结跏趺坐于须弥座上。须弥座束腰部位浮雕回首对望的双狮,佛衣垂至狮身(封二,4)。基座铭刻分三段,从右侧至背部至左侧为:“大齐武平三年岁在壬辰正月”“□丑日戊午,佛弟子郎真法敬造玉石像一区”“余得成就,愿生世宜佛闻法。”(图五,4)

9.北齐武平七年(576)邸文举造双思惟菩萨像。龙树背屏式白石造像,残高31厘米。两株菩提树主干上部枝叶已残失,树上分别浮雕有口吐莲花的盘龙,莲花上有呈跪坐姿、朝向菩萨的童子。二菩萨半跏趺并坐,姿势相同,方向相反,圆形头光相连。均头戴三叶矮冠,长方脸,弯眉突出,半月形双目垂视,上身袒露,外侧手臂均残失,下身着轻薄贴体长裙,脚踏莲台(封三,1)。基座正面下方浮雕双狮宝瓶,背面及左侧题刻铭文:“大齐武平七年四月八日,邸文举、邸文体、妹靖胜、妹娥容姉妹兄弟四人为亡父敬造思惟像”“一区。”(图五,5)

(四)隋朝时期

1.隋开皇四年(584)张津儒造双观音像。背屏式白石造像,残高23厘米。双菩萨均头戴宝冠,冠带垂肩,面相方圆,颈佩项饰,上身袒露,内侧手持莲蕾,外侧手握香囊,披帛在腹前交叉后绕双臂下垂,下身着长裙,跣足站立于覆莲台上。背屏顶部残缺(图六,1)。基座两侧及背面题铭:“开皇四年十月八日,佛弟子张津儒”“侍佛时,妻夏□□大□□敬造白玉观音像一区,□□皇家,现在眷属,弥勒下□□登”“上首。”(图六,3)

3.隋开皇十三年(593)刘元遵造弥陀像。背屏式白石造像,残高45厘米。弥陀佛头顶螺旋卷发,面相方圆,双目垂视,下嘴唇肥厚。上衣披帛,袒胸,内着薄软贴体式袈裟,左手抚膝,右手残失,跣足踏莲台,倚坐于长方座上。头光内框素面无纹,外框饰一周莲瓣纹,顶部残缺。两侧弟子均残失,仅余跣足立于莲座之上(封三,2)。基座背面题铭:“开皇十三年七月八日,佛弟子刘元遵为亡息德盈造弥陀象一区,上为梵□四王,龙神八部,国王帝主,师僧父母,法界众生,俱登彼□。”(图六,5)

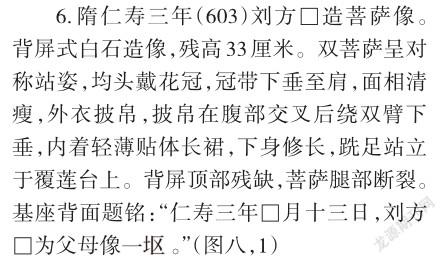

5.隋开皇二十年仁寿元年(601)佛弟子造思惟像。背屏式白石造像,残高25厘米。菩萨头部残,身着轻薄贴体袈裟,右臂缺失,半跏趺坐。左右两侧各侍立一着轻薄贴体袈裟、双手合十的佛弟子。背屏顶部残缺,上方左右两侧各浮雕一身禅定佛坐像。基座正面浮雕双狮宝瓶,背面刻铭:“开皇廿年仁寿元年正月十五日,佛弟子□女敬造玉象一区”,左侧刻“王信夫妻”四字(图七,2)。

7.隋大业二年(606)张士福造观音像。背屏式白石造像,残高22.5厘米。菩萨头戴花冠,冠带下垂至肩,外衣披帛在腹前交叉绕双臂后下垂,内着长裙,右手持莲蕾,左手握香囊,跣足站立于覆莲台上。背屏顶部及左侧残失。基座右侧及背面刻铭:“大业二年十月十五日”“张士福为身敬造玉象一区。”(图八,2)

8.隋大业四年(608)邸君师姉造双观音像。背屏式白石造像,残高29.5厘米。双菩萨呈对称站姿,均头戴冠饰,右侧菩萨长方脸,尖下颌,面容清秀,左侧菩萨面部残损。均佩项饰,上衣披帛,袒胸露腹,双手分别持莲蕾或提香囊,帛带绕双臂后在膝部下垂,下身着贴体长裙,裙腰外翻,跣足站立于覆莲台上。背屏顶部残损(封三,3)。基座正面浅浮雕双狮香炉,背面有题铭:“大业四年八月十日,清信士邸君师姉等为亡母敬造双观世音像一躯。”(图八,3)

(五)唐朝时期

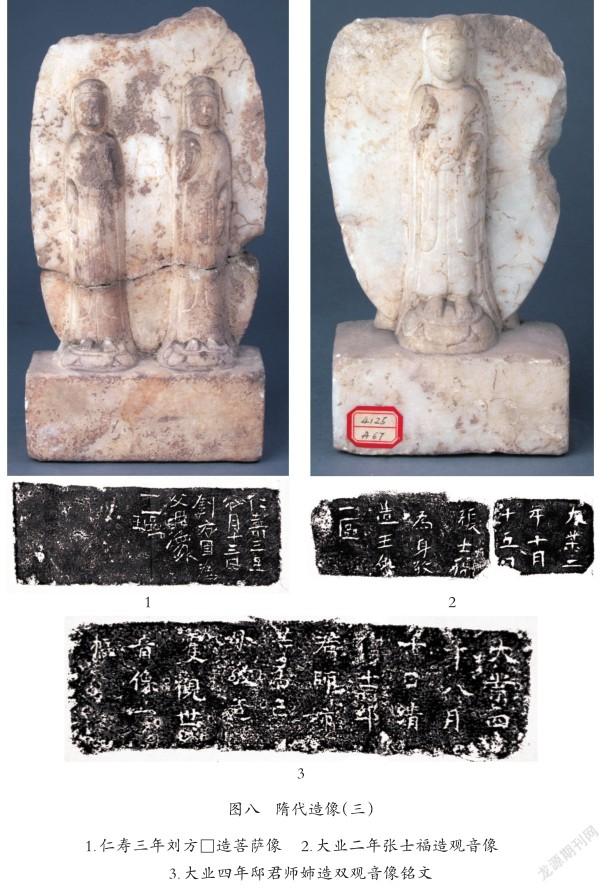

1.唐麟德二年(665)比丘尼真解造弥陀佛像。背屏式白石造像,残高28.7厘米。为一佛二菩萨立像。主尊颈以上残失,颈后有项光,着袈裟,双手持变形说法印,跣足站立于覆莲台上。两侧菩萨呈对称站姿,均面相方圆,头戴冠饰,内侧手持莲蕾,外侧手握香囊,上衣披帛,帛带结节于前胸,绕双臂下垂,袒胸露腹,跣足站立于覆莲台上。背屏顶部残失(图九,1)。基座正、背及一侧面刻铭:“大唐麟德二年二月八日,比丘尼真解敬造弥陀像并二菩萨一镨,上为”“国王帝主,下及法界众生,愿法”“轮常转,合□□动□彼岸。”(图九,3)

2.唐永昌元年(689)罗汉子弟造阿弥陀像。单体圆雕白石造像,残高22.4厘米。造像头部残失,身穿袒右式袈裟,内着僧祗支,右手抚膝,左臂残失,结跏趺坐于束腰须弥座上(封三,4)。基座正面及两侧题刻铭文:“永昌元年四月八日,罗汉子弟等”“为孝母造阿弥陀像一躯,普”“为法界众生俱时利普。”(图九,4)

3.唐天宝五年(746)造达摩像。单体圆雕立像,残高22.5厘米。造像头部残失,身披袈裟,体态丰满,双臂合于胸前,手部残缺,手印不详,跣足站立(图九,2)。基座正面、左侧及背面刻铭:“天宝五载十一月廿日,□□□”“翁敬造二圣僧,合家”“供养。”(图九,5)

二、曲阳修德寺纪年石刻造像风格分析

曲阳修德寺出土纪年石刻造像,除前面介紹的河北博物院收藏的28件外,《故宫博物院藏品大系·雕塑编7——河北曲阳修德寺遗址出土佛教造像》[3]中收录有88件,其中最早的为北魏正光元年(520)佛立像,最晚的为唐天宝九年(750)双佛坐像,属唐前期,造像题材齐全多样,包括弥勒佛像、释迦佛像、无量寿佛像、背龛式佛坐像、一佛(弥勒)二菩萨像、一佛(弥陀)二弟子像、龙树背屏式一佛二弟子二力士像、释迦多宝佛像、单体弥陀佛坐像、双体弥陀佛坐像、观音菩萨立像、双观音菩萨立像、一菩萨二弟子像、龙树背屏式一菩萨二弟子像、思惟菩萨像、双思惟菩萨像等。对于这批纪年造像,杨伯达曾于1960年按纪年的朝代分期进行过介绍和分析研究[5]。笔者认为,这样的分期割裂了造像风格的延续性,因此,下面将两部分资料中总计 116件纪年造像按风格特点进行了排比分析,分四期进行讨论。

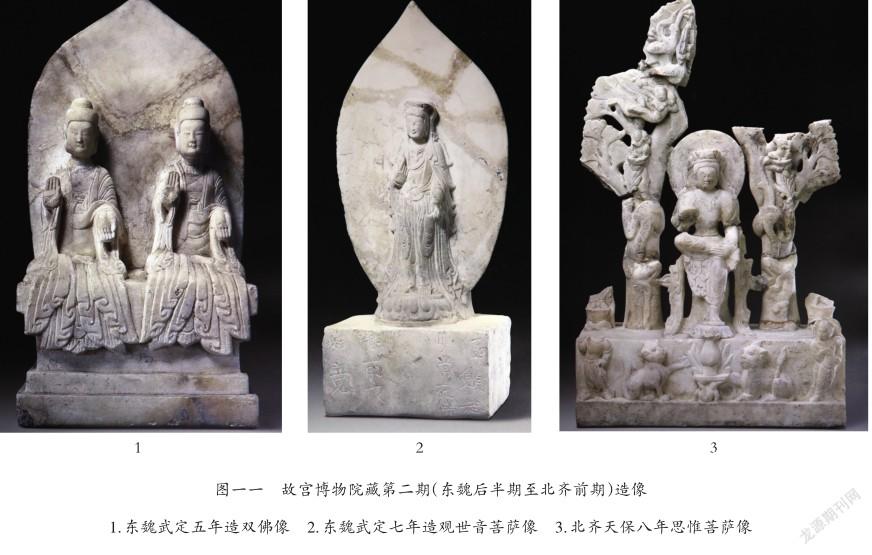

第一期:北魏后期至东魏前半期(北魏神龟三年—东魏兴和四年,520—542)

此期纪年造像共计23件。

北魏后期的造像数量不多,均为白石质,方形底座居多,尖楣形背屏,仍延续云冈石窟中晚期风格特点[6]。主尊主要包括弥勒、观音、释迦牟尼。面相上普遍脸型瘦长,面容较瘦。其中,佛像瘦长形脸,面容清癯,波状发,肉髻高耸,身穿褒衣博带式袈裟,胸口系带,袈裟下裙呈多重褶曲下垂;菩萨像瘦长脸,高额头,面容清瘦,双耳下垂,头戴冠饰,披帛在腹下交叉,上身半袒,下身着长裙。体态上均为身材瘦小的秀骨清像形象,如神龟三年造弥勒像(封二,1)、孝昌二年□宗□庆造释迦像(图二,3)。在雕刻技法上,背屏正面多采用沉雕技法雕刻火焰纹,纹路细密,个别造像背屏背面出现阴线刻尖楣形佛龛题材(图一,1);衣纹多采用直平阶梯式雕刻技法,刀法犀利,雕出的造像服饰凹凸分明,疏朗有致,如孝昌二年□宗□庆造释迦像(图二,3)、正光元年造佛坐像(图一〇,1)[3]22。另外,有造像基座上出现可能用于插花或小型造像的圆形孔洞(封二,1),较为少见。有个别造像基座正面采用沉浅浮雕技法刻双狮香炉图案,或用阴线刻人物场景(图二,1)。

东魏前半期造像数量逐渐增多,出现长方形底座。除了大量延续北魏后期风格外,主尊题材增加了思惟菩萨、释迦多宝佛。面相上由瘦长变为长方,面頰饱满,身材依旧矮小,但体型变得偏胖(图三,1),服饰上佛像依然延续北魏晚期褒衣博带式袈裟风格,菩萨则保持双肩披帛在腹下交叉、下身着长裙或双肩披帛、下身着双层褶曲长裙的式样。在雕刻技法上,背屏纹饰由原来细而密的火焰纹变得较稀疏(图一○,2)[3]67,衣纹除采用直平阶梯式技法表现以外,还增加了阴线刻,线条舒展自然(图一○,3)[3]25。

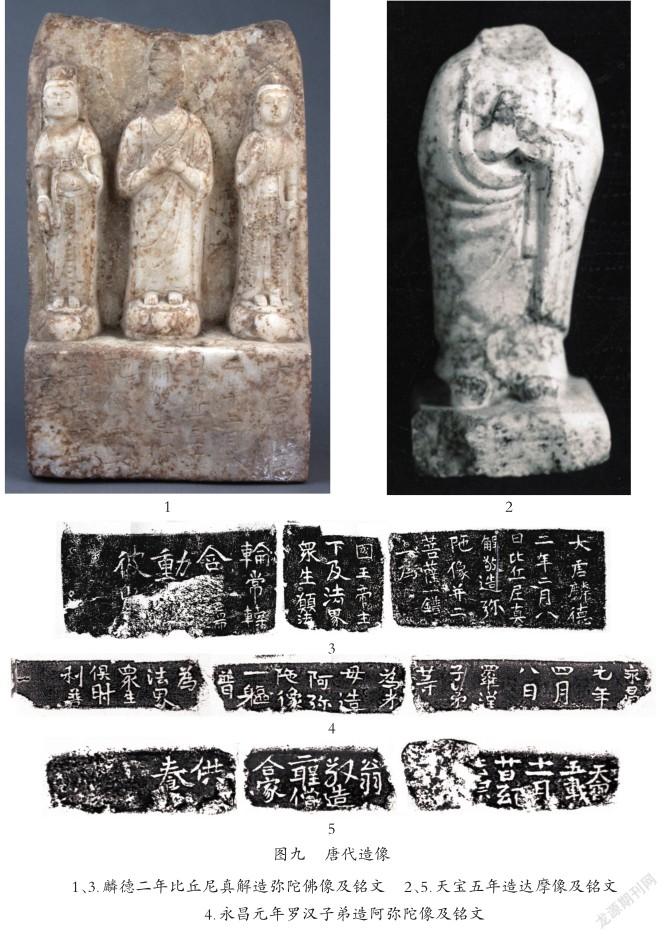

第二期:东魏后半期至北齐前期(东魏武定元年—北齐河清三年,543—564)

这一期造像数量最多,共计42件,质地均为白石质,背屏仍为尖楣形,基座多为长方形。

东魏后半期主尊题材仍以观音菩萨、思惟菩萨、释迦多宝为主。除了延续前期风格以外,造像在面相、服饰、体态方面出现了一些新变化。面相上由长方变为方圆形,佛像发髻由肉髻高耸变矮(图一一,1)[3]94,体型由矮小偏胖变成中等匀称身材[3]127,菩萨则新出现了披帛在腹部交叉穿环、帛带绕双臂下垂的服饰式样(图一一,2)。在雕刻技法上,背屏依然延续前半期较稀疏的沉雕火焰纹技法,衣纹大量采用阶梯式阴线刻单勾或双勾技法(图三,2、3)。

北齐前期造像风格出现新的变化,在刻画人物形象及雕刻技法上都产生了质的飞跃。主尊题材主要包括观音、双思惟菩萨、弥勒佛、无量寿佛、释迦多宝佛。主尊佛面相方圆,高肉髻开始变得扁圆(封二,3),菩萨面相变得饱满圆润,有些菩萨造像面相饱满,双目微闭,给人慈祥之感(图四,3)。服饰上出现主尊佛身着通肩式轻薄贴体袈裟(封二,3)或袒右式贴体袈裟样式,菩萨上身披帛帛带绕双臂一周,下身着轻薄贴体长裙,披帛在腹部交叉,并从双肩向下斜披两道璎珞装饰。身材均为中等身高,上身半裸或近似全裸,体态饱满。背屏出现镂空透雕的龙树式背龛,两株菩提树冠相互缠绕,树干上浅浮雕双龙,树冠部高浮雕飞天及化生童子等形象(图一一,3)[3]212,这类造像以一佛二菩萨或一菩萨二弟子组合为主。衣纹装饰主要延续东魏晚期阴线刻单勾或双勾技法(封二,3;图五,1),使衣饰显得简洁贴体。基座正面采用高浮雕技法雕出双狮香炉、二力士或二供养比丘的形象,极富立体感(图一一,3)。

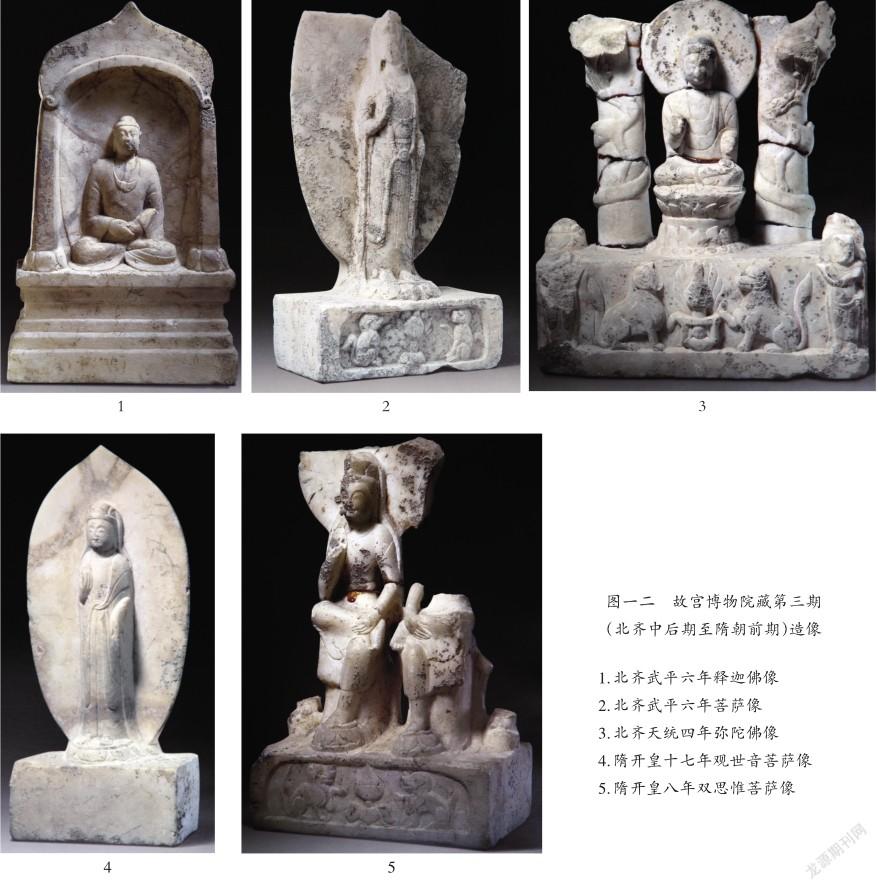

第三期:北齐中后期至隋朝前期(北齐天统元年—隋开皇二十年,565—600)

此期造像数量较前减少,共计32件,均为白石质,长方形基座。

北齐中期无论造像题材、主尊面相、服饰体态和雕刻技法均延续北齐前期风格,晚期则发生了显著变化。主尊题材以释迦、观音菩萨、双菩萨、双思惟菩萨为主。面相由方圆变成长方,双目下视(封三,1)。主尊佛除延续前期褒衣博带式、袒右式和通肩式贴体袈裟的风格外,出现了通肩式宽袖口贴体袈裟式样(图一二,1)[3]40。主尊菩萨则有上身披帛在腹部交叉绕双臂下垂,下身着腰系带外翻贴体长裙的新变化。造像出现身材高大,接近人体比例的形象,佛上身全袒,菩萨则袒胸露腹(图一二,2)[3]148。另外还出现了一种楣龛式造像的新形式(图一二,1)。雕刻技法上,背屏出现以彩绘代替雕刻的新情况。在衣纹装饰方面出现了一种轮廓突出、立体感极强的新形式(图一二,2),单勾或双勾技法依旧为衣饰的主要雕刻技法,通肩式袈裟上的U字形衣纹在佛造像身上得到更充分的体现(图一二,3)[3]34。在基座正面图案的雕刻上,北齐早中期出现的繁复高浮雕让位于浅浮雕或沉浅浮雕技法(图一二,2)。

隋朝前期主尊题材以双观音、弥勒佛、菩萨、思惟、双思惟为主,面相由前期的脸型长方变成了小椭圆形脸(图一二,4)[3]156,佛像头顶螺发,肉髻由扁圆变得扁平(封三,2)。在服饰方面,主尊佛更多地出现袒右式或通肩式袈裟,主尊菩萨更多地出现上身披帛在腹部交叉绕双臂下垂、下身着贴体禅裙的情况。菩萨大多身材瘦高,袒露上身,下身修长,比例匀称(图一二,5)[3]236。在背屏雕刻技法上,前期出现的以透雕双树为背景的“龙树背龛式”造像已经罕见,取而代之的是双菩萨左右胁侍二弟子为透雕背屏的造型。衣纹方面延续前期出现的以凹凸技法表现衣纹轮廓的风格(图七,1),菩萨颈佩珠饰,双肩单披或双披两道璎珞成为这个时期风格的主流,衣裙纹饰依旧采用前期阴线单勾表现,使得衣纹简洁,肌体凸显(图六,2)。基座正面装饰则仍保留浅浮雕或沉浅浮雕技法。

第四期:隋朝后期至唐朝前期(隋仁寿元年—唐天宝九年,601—750)

造像数量最少,共计19件,质地均为白石质。由尖楣形背屏、长方形基座逐渐演化为方形束腰基座的单体圆雕或双体圆雕造像,成为这个时期的主体风格。

隋朝后期主尊题材以双菩萨、思惟、双思惟、双佛、观音为主。面相由前期小椭圆形脸变成了眉目清秀的小长方形脸(图八,1)。主尊佛内着僧祗支,上衣为袒右式贴体袈裟。主尊菩萨衣着装饰上发生明显变化,上衣披帛,帛带绕双臂后在膝部下垂,下身着系带贴体长裙,袒上身或袒胸露腹成为主流风格(图一三,1)[3]193。体型方面由前期身材高大、下身修长向中高身材、比例匀称过渡。衣纹雕刻技法发生显著变化,从前期富有立体感、棱角分明演变为富有立体感、棱角修整出弧度,使人物形象更加优美动人(封三,3)。基座正面装饰仍采用浅浮雕或沉浅浮雕技法。

唐朝前期主尊题材主要包括释迦多宝、弥陀佛、达摩和双佛。面相、发髻、服饰、体态和雕刻技法上均较前期发生了变化。面相由前期的小长方形脸型变成了面相方圆、脸颊饱满、五官端庄的形象,发髻由原来的肉髻扁平变成肉髻扁平的波状发或螺状发(图一三,2)[3]105。身材高大,体格健壮,袈裟式样由原来的薄而贴体变得厚重、宽松、肥大,袒上身,充满肌肉质感。雕刻技法较前代有所突破,均采用阶梯式单勾阴线刻技法,使衣纹轮廓带有凸起的弧度,明显不同于前期有凹凸感的衣纹(封三,4)。基座多为方形或长方形束腰形,束腰部位浅浮雕覆莲纹或仰莲纹。

三、结语

1953—1954年,大批石刻造像出土于曲阳修德寺遗址,当时统计约2200余件。20世紀下半叶,河北唐县[7]、临漳[8]、藁城[9]等地不断出土大量完整造像,到21世纪初,邺城考古队在河北临漳县北吴庄埋藏坑又一次性发掘出土石刻造像2895件[10]。佛造像的大量出土,是佛教东传普及的结果。

本文选取了曲阳修德寺遗址出土的116件纪年石刻造像进行了分期讨论,从中可以看出北魏到隋唐佛教造像风格的明显变化。北魏晚期至东魏那种体态消瘦、褒衣博带、秀骨清像的形象,到北齐时期完全被体态圆润、丰腴秀眉所代替,到了隋代,则变成比例匀称、富有凹凸感的形象,唐代时,人物体型已经变得高大、饱满、健壮,完全中国化了。值得一提的是,有的造像还表现出双目下视、下嘴唇肥厚、螺发等明显的印度笈多晚期造像特点,如:北齐河清二年(563)邸娥造思惟菩萨像(图五,1)、北齐武平七年(576)邸文举等造双思惟菩萨像(封三,1)、隋开皇十三年(593)刘元遵造弥陀像(封三,2)等。

曲阳地处太行山东麓,华北平原西部,北魏、北齐时属定州中山郡管辖[11]。定州多石材,美者出曲阳黄山、嘉山,其地世传哲匠迄今不绝[12],为曲阳佛教造像的雕造奠定了基础。

曲阳造像风格的形成主要受中原地区洛阳及邺城的影响。西晋灭亡后,十六国诸族纷争,当时北方的佛教中心在西凉和后赵。孝文帝迁都洛阳以后,佛教中心由平城转到洛阳,6世纪初叶,佛教在中原洛阳发展到了极盛[13]。东魏、北齐定都邺城,使其成为继平城、洛阳之后中原北方地区的佛学中心。曲阳造像风格的最初范本可能就源自洛阳及随后的邺都风格。笔者近年在研究修德寺造像时发现,东魏同期的曲阳造像与邺城北吴庄埋藏坑出土的造像相比,其风格特点上略晚,此观点也已被有关学者的研究所证实[14]。

随着佛教向东、向东北的传播,曲阳造像风格的影响近及山东青州,远及东北吉林的珲春一带。青州龙兴寺北魏、北齐时期的造像风格与定州曲阳造像风格接近甚至相同,如造像的造型、服饰等,可能主要是曲阳工匠迁移至青州,从而将造像工艺风格带到当地的结果[15]。东北吉林珲春古城村1号寺庙址出土的35件佛造像,具有明显的北朝至隋时期佛造像的特征,如菩萨立像(97HSGI∶5)与曲阳修德寺出土隋大业二年(606)霍双造双菩萨立像风格接近[16]。这说明,虽然在北朝时期中原洛阳、邺城造像风格起着主流引导作用,但是,作为佛教向东、东北普及过程中的节点,定州曲阳造像工艺风格的影响也不容忽视。

[1]罗福颐.河北曲阳县出土石像清理工作简报[J].考古通讯,1955(3).

[2]李锡经.河北曲阳县修德寺遗址发掘记[J].考古通讯,1955(3).

[3]故宫博物院.故宫博物院藏品大系:雕塑编7:河北曲阳修德寺遗址出土佛教造像[M].北京:紫禁城出版社,2011.

[4]河北博物院.北朝壁画·曲阳石雕[M].北京:文物出版社,2014.

[5]杨伯达.曲阳修德寺出土纪年造像的艺术风格与特征[J].故宫博物院院刊,1960(2).

[6]宿白.云冈石窟分期试论[M]//宿白.中国石窟寺研究.北京:文物出版社,1996:76—88.

[7]河北省文物研究所.唐县寺城涧村出土石刻造像[J].文物春秋,1990(3).

[8]河北临漳县文物保管所.河北邺南城附近出土北朝石造像[J].文物,1980(9).

[9]程纪中.河北藁城县发现一批北齐石造像[J].考古,1980(3).

[10]中国社会科学院考古研究所、河北省文物研究所邺城考古队.河北邺城遗址赵彭城北朝佛寺与北吴庄佛教造像埋藏坑[J].考古,2013(7).

[11]河北曲阳县志编委会.曲阳县志[M].北京:新华出版社,1998.

[12]刘敦桢.河北省西部古建筑调查记略:曲阳石刻[J].中国营造学社汇刊,1935,5(4).

[13]杨衒之.洛阳伽蓝记校释[M].周祖谟,校释.北京:中华书局,2010:237—243.

[14]苏铉淑.东魏武定年间白石半跏思惟像研究[J].考古,2017(9).

[15]宿白.青州龙兴寺窖藏所出佛像的几个问题:青州城与龙兴寺之三[J].文物,1999(10).

[16]吉林大学边疆考古研究中心,吉林省文物考古研究所,珲春市文物管理所.吉林珲春古城村1号寺庙址遗物整理简报[J].文物,2015(11).

〔责任编辑:成彩虹〕