宣州窑瓷器初探

王丹丹 刘东

【关键词】宣州窑;瓷器;古宣州;唐宋时期;青白瓷

【摘要】宣州窑是皖南地区的重要窑场。多年来,在皖南地区发现的宣城市山岗窑、小河口窑,泾县琴溪窑、窑头岭窑,繁昌县柯家冲窑、骆冲窑,芜湖县东门渡窑,铜陵市狮山嘴窑等唐宋时期古窑址均属于古宣州的地域范围,应为宣州窑的组成部分。从这些窑址来看,宣州窑应创烧于晚唐,兴盛于五代至北宋时期,在胎釉及装饰方面具有较为明显的时代特征:唐代烧造青釉瓷器,点褐彩装饰独具特色;五代时期,繁昌地区创烧了青白釉瓷器,胎体薄而细腻,部分精品达到相当高的水平,对景德镇窑的青白瓷烧造有重要影响。南宋以后,受周边地区景德镇窑、龙泉窑的冲击,宣州窑渐趋式微,最终走向衰落。

*本文为2018年度安徽省哲学社会科学规划项目“皖南地区唐宋时期瓷器窑场考察与研究(课题编号:AHSKY2018D35)”研究成果之一

“宣州窑”一名最早见于清代蓝浦的《景德镇陶录》:“宣州窑,元明烧造,出宣州,土埴质颇薄,色白。”[1]530到民国时期,黄矞对其进行研究后认为:“宣州窑当烧于南唐有国时,盖宣州五代中为南唐所有,入宋改为宁国府,元明因之,遂无复宣州之号,是宣州瓷器为南唐所烧造,以为供奉之物者。”[2]106—107近些年来,“宣州窑”一词虽然在瓷器研究中时有出现,但其烧造年代和具体对应哪处窑址,至今没有定论。

本文尝试以皖南地区发现的十几座古窑址为研究对象,结合安徽省部分博物馆收藏的皖南窑场烧造的典型陶瓷器,对宣州窑的地域范围、瓷器烧造年代和总体风格特征等进行初步的探讨,以期为今后进一步研究皖南各窑场烧造瓷器的特点,及其与同时代其它地区窑场烧造瓷器的比较等问题奠定基础。

一、“宣州窑”的时代及地域范围

唐宋时期有以州名命名窑场的惯例,且同一窑场在该州境内有一处或多处窑址,如越窑、邢窑、寿州窑、磁州窑等等,宣州窑的命名也是如此。宣州位于今皖南地区,东汉时为“宣城郡”,隋开皇九年(589)改为“宣州”,并一直沿用至唐、北宋时期,南宋乾道二年(1166),“宣州”更名为“宁国府”[3]2187。由此笔者认为,“宣州窑”应是指隋开皇九年至南宋乾道二年之间宣州范围内所有窑址的统称。

皖南地区多山地丘陵,植被茂盛,自然资源丰富,具备烧造陶瓷的良好条件。多年来,在该地区发现了不少唐宋时期的古窑址,包括:创烧于晚唐时期的宣城市山岗窑、小河口窑,休宁县岩前窑,铜陵市狮山嘴窑;创烧于五代时期的繁昌县柯家冲窑、骆冲窑,泾县琴溪窑,绩溪县霞间窑,歙县竦口窑;始烧于北宋的泾县窑头岭窑、芜湖县东门渡窑、池州市百牙山窑、青阳县七星桥窑等。要讨论上述哪些窑址属于宣州窑,我们首先就要明确晚唐到北宋期间宣州的地域范围。

据史料记载,唐代宣州的辖地范围极广,包括宣城县、当涂县、泾县、广德县、南陵县、太平县、宁国县、旌德县等八县[4]57—58,溧水县(今江苏省常州市下辖市)、溧阳县(今江苏省南京市下辖区)和秋浦县(今安徽省池州市、青阳县、石台县等地)也曾属于宣州管辖[5]1066—1067。北宋时期,宣州沿袭唐时旧名。南宋乾道二年(1166),宣州更名宁国府,所辖范围较之前有所缩小,包括“宣城、南陵、宁国、旌德、太平、泾”六县[3]2187。据此,泾县琴溪窑、窑头岭窑,宣城市山岗窑、小河口窑无疑应属“宣州窑”。而歙县竦口窑、休宁县岩前窑、绩溪县霞间窑均在当时的歙州境内,显然不属于“宣州窑”。

此外,北宋开宝八年(975),宋太祖平江南,以广德、芜湖、繁昌属宣州[6]13,[7]55。由此,繁昌县柯家冲窑、骆冲窑,芜湖县东门渡窑可以归属于“宣州窑”。义安县在唐末属宣州,南唐保大九年(951)改为铜陵县,属升州,宋代属池州[8]3—4,据此,铜陵在唐末至五代南唐前期属宣州,故创烧于晚唐时期的铜陵市狮山嘴窑也可纳入“宣州窑”范围。

值得注意的是,今池州市和青阳县虽在唐代前期曾属于宣州,但唐永泰元年(765),析宣州之秋浦县、青阳县,饶州之至德县设立池州[5]1067,故创烧于北宋的池州市百牙山窑、青阳县七星桥窑不属于“宣州窑”。

综上,唐宋时期宣州窑的窑址应包括宣城市山岗窑、小河口窑,泾县琴溪窑、窑头岭窑,繁昌县柯家冲窑、骆冲窑,芜湖县东门渡窑,铜陵市狮山嘴窑等。

二、古宣州地区发现的古窑址简介

上述古宣州窑址中,除繁昌县柯家冲窑、骆冲窑为20世纪50年代发现外,其余窑址均是在20世纪80年代之后被发现,现将各窑址的情况介绍如下。

1.柯家冲窑、骆冲窑,位于安徽省芜湖市繁昌县,一般统称为“繁昌窑”,1954年发现[9],随后几十年间,安徽省文物工作者对其进行了多次考古调查与发掘[10—15],窑址面貌已基本清晰:为五代至北宋时期专烧青白瓷的窑场,五代时期的产品“釉色浅淡纯正,白中微泛青色,很少有开片,白胎略泛青灰,结构致密,器形规整,制坯和上釉工艺讲究”[14]。到北宋时期,产品质量有所下降,“釉色常见泛黄、泛绿或泛青,开片比例多于第一期(五代时期),制作工艺略显粗疏”[14]。繁昌窑器物在安徽地区较为多见,器型有碗、盏、托盏、钵、水盂、执壶、注子温碗、盒、炉等。

2.泾县琴溪窑,位于安徽省宣城市泾县琴溪镇陶窑村,1984年发现,是一处五代至北宋时期烧造青釉瓷器的窑址。窑炉为龙窑,装烧方式主要为泥点垫烧法[16]13—16。器型有碗(以五瓣花口碗最具特色)、盏、盘、钵、枕、执壶等,多为素面,胎体较薄,胎质较细密,胎色有灰白色、铁灰色、砖红色等,多数器物釉下施化妆土。

3.泾县窑头岭窑,位于安徽省宣城市泾县琴溪河上游,1985年发现[17]201—202,為北宋时期窑址,主要烧造青釉瓷器,器型有碗、盏等,胎体较为轻薄,发现有漏斗形匣钵。

4.芜湖县东门渡窑,位于安徽省芜湖市芜湖县花桥镇东门渡,发现于1985年5月,为北宋时期窑址。窑炉为龙窑,窑具有匣钵、窑柱、垫圈等,器型有四系罐、双系小口瓶、盆、盏、执壶、碾槽及动物形玩具等,釉色多为青黄色与酱色。器物底部有托珠痕,装烧方法多为泥点垫烧。值得注意的是,在十几件罐的底部还发现有“宣州官窑”四字刻款或印款(图一)[18],引起了古陶瓷界的关注。李广宁先生认为“这些印有‘宣州官窑’戳记的标本是属于北宋时代的酒罐类底部,证明至迟在北宋就已有宣州窑的名称”[19];刘毅先生提出“宣州官窑”与文献中记载的“宣州窑”是两个概念[20];杨玉璋、张居中先生指出“东门渡窑器物上刻有‘宣州官窑’款,但其只是由官府控制的生产粗糙酒器的地方窑场”[21]。

5.铜陵市狮山嘴窑,位于安徽省铜陵市天门镇西垅村,是一座晚唐时期的窑址,主要烧造青釉瓷器,器型有钵、执壶等[22],为灰白胎,釉质较肥润,多装饰点褐彩。

6.宣城市山岗窑、小河口窑,为晚唐五代时期窑址,烧造青釉瓷、青釉点褐彩及褐釉瓷,灰胎泛红,釉质透明,玻璃质感较强。器型有碗、盘、执壶、四系罐、双系罐等,青釉点褐彩双系执壶是其最具代表性的器物[22]。

三、宣州窑及其瓷器的风格特征

结合上述各窑址的相关资料,我们可以从窑炉、窑具、胎釉特点、装饰风格等方面总结宣州窑及其瓷器的风格特征。

1.窑炉古宣州地区多山地,故宣州窑皆使用依山体坡度而建的“龙窑”。龙窑借助坡度自然通风,火焰抽力大,升温快,且窑炉较长,装烧面积大,利于提高烧造瓷器的产量和质量。如繁昌柯家冲窑址发掘的一座龙窑,长度达38.75米,宽2~3米,头尾水平高差11.75米[14]。繁昌骆冲窑址发掘的一座龙窑,长27米,宽2.25~2.65米,头尾水平高差7米[15]。

2.窑具晚唐、五代时期,宣州的山岗窑、小河口窑、狮山嘴窑、琴溪窑等几处较早的青瓷窑场,窑具相对比较简单,以垫柱、垫圈为主,如泾县琴溪窑发现的刻“宣”字款的垫柱(图二)。碗盘类则多采用泥点垫烧法,在底部见有5至7个泥点支垫痕迹,与唐代越窑的风格接近。之后,泾县窑头岭窑开始出现漏斗形匣钵,繁昌窑则大量使用漏斗形匣钵[23]110。匣钵装烧不仅可以防止窑炉内的窑灰粘到瓷器釉面,也可保持匣钵内温度的相对稳定,保证瓷器烧造的质量。漏斗形匣钵在唐代已经出现,最早流行于太行山东麓地区,晚唐时期定窑即采用此类匣钵,五代时期传入长江流域的繁昌窑等窑场[23]62,这说明宣州窑在五代、北宋以后受到了北方制瓷技术的影响。

3.胎釉特点宣州窑窑场大致可分为两类:一类以烧造青釉瓷器为主,属于南方青瓷系,如宣城市山岗窑、小河口窑,泾县琴溪窑、窑头岭窑(少量烧造青白瓷),芜湖县东门渡窑,铜陵市狮山嘴窑,产品胎质较粗疏,胎色微泛红,大部分器物施半釉,釉色青中微泛黄(图三);另一类专门烧造青白釉瓷器,胎土较为白细,釉面更为匀净,工艺明显更为讲究,如繁昌县柯家冲窑和骆冲窑,自五代时期开始烧造青白釉瓷器,被认为是青白釉瓷器的起源地,著名的景德镇窑青白瓷就是对繁昌窑青白釉瓷器的继承与发展[12](图四)。宣州窑的青白瓷是在学习借鉴北方白瓷技术的基础上产生的,由于南方瓷土含铁量高,难以淘洗出洁白的黏土,最终才烧造出介于白瓷与青瓷之间的青白瓷,成为中国陶瓷史中的一个重要品种。

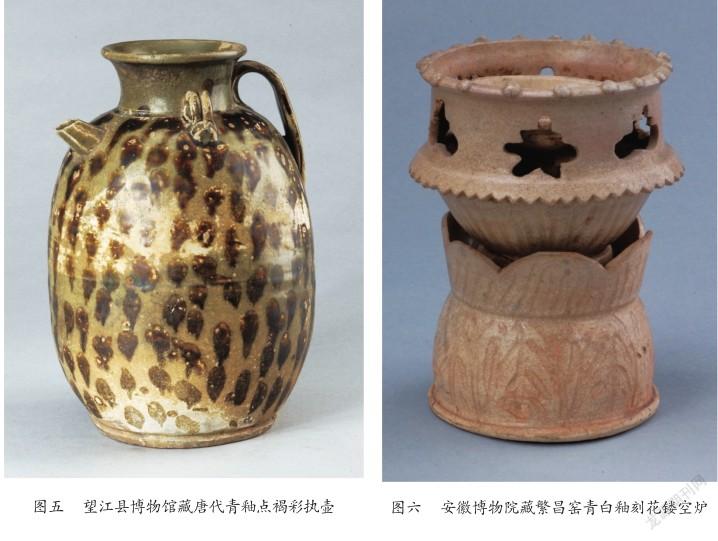

4.装饰风格宣州窑瓷器的主要器型有碗、盏、钵、盖盒、执壶、熏炉等。其中青釉瓷器多为素面,有花口、出筋、瓜棱等几种造型装饰。彩装饰方面,宣城山岗窑、铜陵狮山嘴窑生产的青釉点褐彩瓷独具地方特色,是一种在青瓷基础上的创新。如望江县出土的一件青釉点褐彩执壶(图五)[24]62,原认为是唐代长沙窑产品,直到宣城山岗窑被发现后,才明确了其真正的产地。宣州窑青白瓷则在一定程度上继承了青釉瓷器的风格特点,如盘口执壶、喇叭口执壶的造型,执壶柄部的竖条纹装饰等,但较之更为丰富,出现了少量刻划花装饰以及较为少见的镂雕技法,安徽博物院收藏的一件繁昌窑青白釉刻花镂空炉(图六)[25]73就是其中的典范之作。

四、结语

总体来看,宣州窑创烧于晚唐,兴盛于五代至北宋时期。晚唐时期,宣州窑的窑场主要分布在今宣城市东北部水阳江流域,代表性窑址有山岗窑、小河口窑,烧造青瓷、青釉点褐彩瓷等品种,器物基本为平底、实足,窑具比较简单,以垫柱、垫圈为主。五代时期,宣州窑场扩大到泾县琴溪,繁昌骆冲、柯家冲等地,不仅烧造青瓷,还创烧出青白瓷,出现了匣钵等窑具。北宋时期,宣州窑场进一步扩大到泾县窑头岭、芜湖东门渡等地,开始使用漏斗形匣钵等窑具,但产品质量和烧造工艺并未取得明显进步。南宋以后,受周边地区特别是景德镇窑、龙泉窑的冲击,宣州窑渐趋式微,产品数量和质量都明显下降,最终在激烈的市场竞争中走向衰落。

宣州窑持续烧造时间长,胎釉及装饰特色明显,对于我国陶瓷烧造制度及陶瓷史的研究具有重要意义。由于出土资料较少,加之研究水平有限,本文只是对宣州窑瓷器做了初步探讨,相关问题如“宣州官窑”戳印款四系罐的发现与古代官窑制度的联系,繁昌窑在青白瓷烧造方面对江西景德镇窑的具体影响,等等,都可以作为宣州窑未来进一步研究的方向。到目前为止,宣州窑大部分窑址尚未经过科学发掘,对其全貌的把握,仍有待于宣州窯窑址发掘工作的全面展开。

[1]蓝浦.景德镇陶录[M]//熊寥,熊微.中国陶瓷古籍集成.上海:上海文化出版社,2006.

[2]黄矞.瓷史[M]//孙彦.古瓷鉴定指南:三编.北京:北京燕山出版社,1993.

[3]脱脱,等.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[4]谭其骧.中国历史地图集:第5册[M].北京:中国地图出版社,1982.

[5]欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[6]曹德赞.繁昌县志[M]//中国地方志集成.南京:江苏古籍出版社,1998.

[7]余谊密.芜湖县志[M]//中国方志丛书.台北:成文出版社,1970.

[8]李士元.铜陵县志[M]//天一阁藏明代方志选刊.明嘉靖四十年.复印本.上海:上海古籍书店,1962.

[9]葛召棠.安徽省博物馆在皖南进行历史文物的调查、征集工作[J].文物参考资料,1954(12).

[10]张道宏.试掘繁昌瓷窑遗址[J].文物参考资料,1958(6).

[11]王业友.繁昌窑窑址调查纪要[M]//安徽省考古学会,安徽省文物考古研究所.文物研究:第4期.合肥:黄山书社,1988.

[12]闞绪杭.繁昌县骆冲窑遗址的发掘及其青白釉瓷的创烧问题[J].文物春秋,1997(增刊).

[13]杨玉璋,张居中,李广宁,等.安徽繁昌县柯家冲瓷窑遗址发掘简报[J].考古,2006(4).

[14]安徽省文物考古研究所,繁昌县文物局.安徽繁昌柯家冲窑遗址2013—2014年发掘简报[J].文物,2016(3).

[15]安徽省文物考古研究所,繁昌县文物局.安徽繁昌骆冲窑遗址2014年发掘简报[J].文物,2016(3).

[16]李广宁.琴溪古陶瓷窑址调查初记[M]//宣城地区考古学会.宣州文物.宣城:宣城地区考古学会,1984.

[17]汪庆元.泾县的古宣州窑址[M]//安徽省泾县地方志编纂委员会办公室.泾县史志资料选编:第一集.泾县:安徽省泾县地方志编纂委员会办公室,1987.

[18]谢小成.芜湖县东门渡唐宋陶瓷窑址的调查:兼议“宣州官窑”[J].东南文化,1991(2).

[19]李广宁,董家骥.皖南瓷器考古的几点思索[J].东南文化,1991(2).

[20]刘毅.“宣州官窑”及相关问题研究[J].考古,1999(11).

[21]杨玉璋,张居中.宣州窑及相关问题研究[J].广西民族大学学报:自然科学版,2007(1).

[22]周京京.熠熠生辉的安徽古陶瓷器[J].文物鉴定与鉴赏,2016(5).

[23]黄义军.宋代青白瓷的历史地理研究[M].北京:文物出版社,2010.

[24]张柏.中国出土瓷器全集:安徽卷[M].北京:科学出版社,2008.

[25]安徽省博物馆.安徽省博物馆藏瓷[M].北京:文物出版社,2002.

〔编辑:张晓虹;责任编辑:谷丽珍〕