农村土地流转促进农户减贫的实现条件研究

宋艳菊 王高亮 韩飞

[摘 要] 农村土地流转具有促进农户减贫的效应,但其实现需要满足一些条件。通过构建LICG方程,研究发现要使土地部分流转或者全部流转对农户年人均收入增长起正向效应,需要满足GL1与GL2不等式。在满足上述条件下,年人均收入增长量不小于其临界值才能保证减贫实现。在引入制度摩擦效率条件下,也要满足相应的FGL1与FGL2不等式才能保证土地全部流转或部分流转对年人均收入增长产生正向作用,此时的年人均收入增长量也需要不小于其临界值才能保证减贫实现。

[关键词] 土地流转;年人均收入;制度摩擦效率;LCIG方程模型;农户减贫

[中图分类号]F323.6[文献标志码]A

一、引言

从人民公社到改革开放后的家庭联产承包责任制,农村的生产积极性增量呈现巨大的提高,农村的人均收入也急剧增长。家庭联产承包责任制的施行对土地集体所有权与承包经营权进行“两权分离”[1]46。但该制度以家庭为单位,限制了规模经济的提高,不利于生产成本的节约;在持续的农业生产过程中,土地要素的边际报酬逐渐递减,农民的生产积极性不断下降,存在部分农地以粗放式经营或搁置荒芜,这极大地浪费土地资源。长期而言,家庭联产承包责任制对农业发展存在时空阻碍,从而农户通过土地承包获得的收入增长乏力,进而不易降低农村的贫困率。在现有的城乡户籍制度的约束下,劳动力向非农部门转移大部分是名义上的[2]88,其工资性收入与城市居民平均收入水平相比依旧较低。大部分个体农户愿意到城市务工,而农村存在较多无人利用的荒地。在当前条件下,个体农户很难以土地承包作为自身收入增长的主要方式,不能实质性提高农村经濟增长,以此降低农村贫困率。2016年《中共中央国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》指出,农村承包土地经营权流转交易是增加农民财产性收入的主要手段。在已有文献中,一些研究者认为该项制度有利于农民收入增量提高,也有一些研究者认为土地流转有可能会恶化农村的贫困状况、甚至引发新的贫困问题[3]156。近年来,各地政府都在大力推行土地流转。到2017年底,全国家庭为单位的承包土地流转面积已达5.12亿亩,占家庭承包耕地面积37%。如此规模庞大的土地流转,对农户减贫到底影响几何,不同地区不同研究者给出了不同回答。

二、文献综述

土地流转与减贫是中国基层社会目前急需解决的问题。关于土地流转问题,易青等运用Heckman两阶段模型发现土地流转与否主要考虑了家庭劳动力、土地等资源的有效配置[4]26;王余丁等认为农户的流转意愿和行为的影响因素相似,但二者的差异也是很明显[5]87;赵修研等认为家庭人口数、农户健康状况、农业依赖程度和区位条件对农户土地流出有负向影响[6]168。黄承伟等通过对重庆市涪陵区农民创业园产业化扶贫案例研究,发现城乡收入差距缩小需要将产业作为切入点[7]51;张建等认为应该打破二元对立和线性进化的观念,重新审视小农和乡村的价值[8]91。

对于减贫的方式有很多,比如通过劳动力转移,一方面因为农业部门剩余劳动要素的减少而带来边际产出的增加,另一方面农民进城务工获得的工资性收入要比家庭联产承包责任制度下所带来的土地承包经营性收入高。但在现有的二元户籍制度下,农民劳动力转移出现非常多的问题,如农民工市民化、土地兼业化等[2]87。农村贫困地区要实现减贫,本质上是如何优化配置他们已有的要素问题或创造新要素的问题。农民已有的最基本要素有两种——劳动力与土地。优化配置劳动力的手段是促使农村劳动力转移,而优化配置土地的手段为土地流转。

对于农村土地流转对农户减贫的研究,国内相关学者也做出不少的贡献。孙岿等发现单纯靠土地流转会导致权力贫困,能力贫困,社会资源贫困[3]155;王晓毅等认为贫困影响评价要基于土地流转政策文本与政策实践[9]119;吴秋菊等认为政府推动的大规模土地流转有利于大户和企业,而农村阶层却意味着贫困风险的加剧[10]132;但是,宁静等利用中介效应模型得出土地确权有助于提高贫困农户的收入[11]118;匡远配等通过实证发现农地流转对贫困发生率的弹性系数为-0.02[12]64;许方认为农地流转既有利于农户自身的收益与土地转出后的农业经营收益增加,也可促进土地转出对减贫的作用[13]61;另外,户艳领等采用二元Logistic分析,发现贫困山区农村土地流转意愿影响因素较为复杂,呈现外围、较强和显著三个特性[14]137。

从农户土地流转对农村减贫的研究来看,既有正向效应,又有负向影响,负向影响甚至会导致潜在风险[1]55。对于现有文献,关于该问题的研究还应该更加深入:第一,如果土地流转生产形式比承包形式带来的收入增长更高,那么应该满足什么样的条件才能使前者比后者更优越;第二,土地流转带来的收入提高就一定意味着能促成农户减贫吗?否则,更有理由关心土地流转带来的收入增长的最低临界值;第三,鉴于上述两点,本文尝试性量化制度在经济事物作用过程中的作用,以更好地符合现实情况。

本文安排如下:第三部分梳理土地流转对减贫影响的内在机理;第四部分构建相应模型并研究应当在什么条件下土地流转能实现农户年人均收入增长与收入增长到什么样的临界值时才能保证土地流转促进农户减贫;第五部分引入制度摩擦效率概念,在该条件下,土地流转对促进农户减贫又应该满足什么样的条件。最后提出相应政策建议促进减贫实现。

三、土地流转对农户减贫影响的内在机理

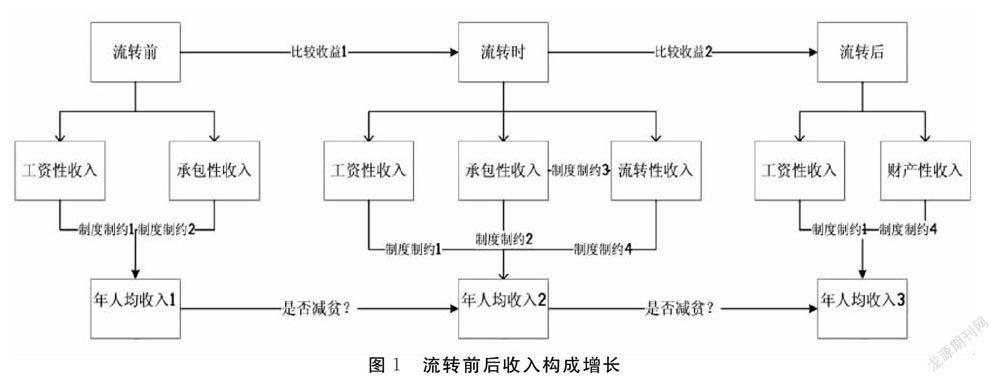

在贫困地区,假设农民拥有一定数量的土地。在土地流转前阶段,他所获得的收入可以由两部分构成,即土地承包所获得的农业收入(简称承包性收入)与进城务工所得的工资性收入(简称工资性收入)。农民可以进城务工,但在二元户籍制度的约束下(制度制约1),农民的生活医疗住房等没有可靠的保障,导致工资性收入具有风险性与高成本的特点。另一方面在家庭联产承包责任制度下(制度制约2),土地规模小,成本-产出比重高且在土地要素边际报酬递减的条件下,农民的年人均收入增长乏力,不易实现减贫。

在土地流转时,假设农民会尝试性以部分土地流转,剩下部分土地依旧选择承包。在该阶段,农户的年人均收入可由三部分构成,即承包性收入、流转性收入与工资性收入。农民愿意流转就意味着,单位流转所获得的预期收入要高于单位承包性收入,否则退回第一阶段。另外,在流转的那部分土地中,既有风险又存在较高收益[1]57。换句话说,土地流转过程中,农户流转收益可能因为土地流入方(大农户、大企业)的经营不善或其他原因而受损。如果不存在农业补贴或流转信息的不完全与不对称,那么单位流转性收入对农户减贫的影响会产生负向效应。因此土地流转收益还要考虑到外界制度状况(制度制约4)。最后农民初始承包的土地是一定的,要使农民承包性土地顺利地转变为流转性土地,还需要考虑到市场供求状况、价格信息、政策因素等状况(制度制约3)的影响。而工资性收入依然由制度因素1制约。

在土地完全流转阶段,农民的收入由两部分构成,即土地流转性收入与工资性收入。在这一阶段,土地流转收入风险更大,土地流入方一旦经营亏损,那么对于农民收入将造成巨大损失,当然如果土地流转不存在风险,农民工资性收入稳定,对农户收入提高是显著性的。从而为农户减贫提供必要条件。上述作用过程见图1。

四、模型构建

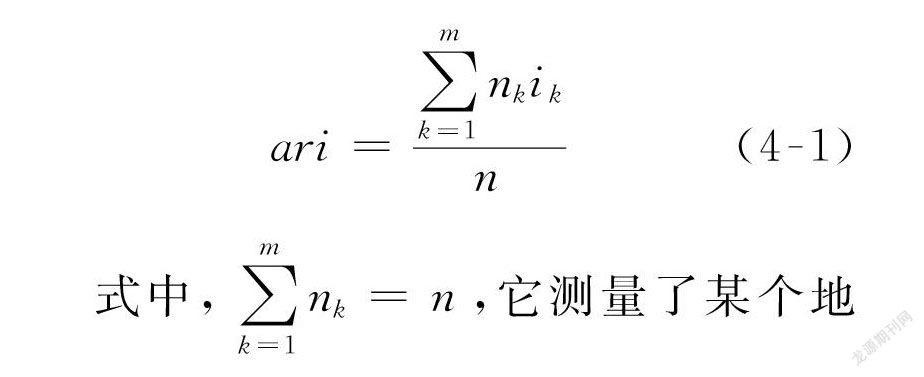

(一)贫困线下比

关于贫困率这一概念,国内外研究学者提出较多的测量指标,比如贫困广度指数、贫困深度指数、贫困强度指数等[15]81。本文将构建新的测度指标来评价某地区的贫困状况。假设某地区在某一特定时期t时,年人均收入的贫困线为I,设线下贫困人口数量为n,低于指标I的人均收入i关对应有nk(k=1,2,…m)人,则低于贫困线I的加权年人均收入为:

(二)个体农户年人均收入构成

农村收入结构可分为三部分,即承包性收入、流转性收入与工资性收入。前两部分收入会受到承包土地与流转土地之间的比例关系的影响。

1.农户承包土地的年人均收入

在其他条件不变的前提下,农户仅靠土地承包获得农业剩余。此时土地的面积规模对农户的年人均收入的多少具有决定性影响。但对于长期而言,土地利用在时间上存在要素边际报酬递减,这会造成农民在经营过程中利益的受损。农户承包土地的农业年人均收入可表示为:

4.流增方程构建

前文已经探讨,农户的年人均收入来源于三部分:承包性收入、流转性收入与工资性收入。而承包性收入与流转性收入的大小取决于土地的规模与管理技术等因素。由于农户自身承包土地规模小,管理技术水平低,在时间上边际产出递减;而土地流转后,土地流入方对土地进行规模经营与技术管理等支持,促进土地的边际产出在时间上呈现非递减性。这里规定农户的工资性收入为外生变量。为了构建模型方便,先提出如下假设。

(1)模型假设

第一,农户年人均收入由承包性收入、流转性收入与工资性收入构成;

第二,农户生产主体具有同质性;

第三,除工资性收入外,局部性年人均收入在时间上具有连续性;

第四,不存在制度制约;

第五,本文探讨的年人均年收入均为贫困线以下的范畴;

第六,农户在土地经营过程中不存在技术进步与规模经济,劳动生产率不变;

第七,其他影响因素抽象掉。

(2)不含制度摩擦效率的流增方程

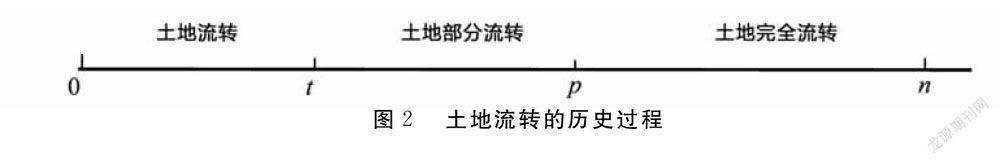

为了更清楚表达土地流转阶段,可先以时间轴来表示土地流转的历史过程,见图2。

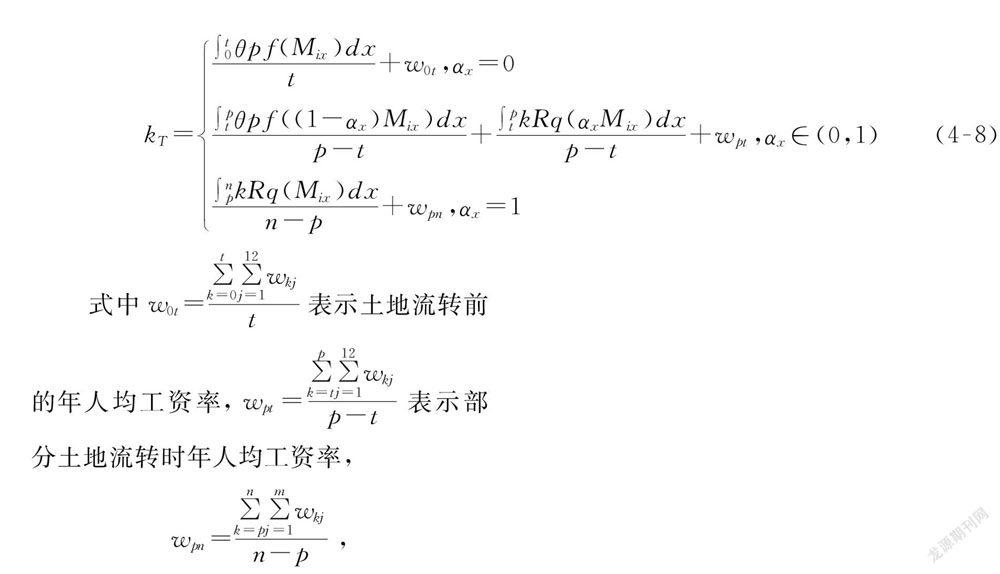

表示完全土地流转时的年人均工资率;αx(αxf(x)是关于x的非递减函数)T表示土地流转比例;T=1,2,3表示土地流转阶段,分别表示土地流转前,土地部分流转与土地完全流转三個阶段。上述方程直接反映了土地流转面积对农户年人均收入增长的影响,故将上述方程称之为土地流转---年人均收入增长方程,简称流增方程,用符号LCIG表示。其中LCIG(i)(i=1,2,3)表示对应流转阶段的年人均收入kT=(T=1,2,3)。

(3)不存在制度摩擦效率的LCIG方程收益比较与农户减贫条件

年人均收入提高不一定能实现减贫,但减贫的实现一定意味着年人均收入的增长,因此,要研究土地流转对农户减贫是否产生了作用,需要在LCIG方程的假设条件下判断土地流转对年人均收入增长的影响几何,若能探究出土地流转对年人均收入增长具有促进作用,才有必要研究土地流转对农户减贫的影响。那么如何量化土地流转对年人均收入增长的影响呢?根据本文建立的LCIG模型可知,如果能判断出三阶段LCIG方程的大小,便可厘清三者是否因为土地流转而促进了收入增长。先介绍两个不等式:

GL1不等式:若发生流转后的那部分土地的产出转化为农民收入比例系数为k(单位面积土地流转的收益不变),土地不发生流转的承包产出与发生流转后的剩余部分的承包产出之差为M,发生土地流转后的那部分产出为N,则当满足条件:

k>MN·θ

(θ表示农民将自身的农产品消费扣除后转化为剩余产出的比例系数,θ不因为承包比例变化而变化)时,则土地发生部分流转时的年人均收入大于不发生土地流转时的年人均收入,即LCIG(2)>LCIG(1)。本文将该不等式记为GL1不等式。

该不等式经济含为:M表示完全不发生土地流转的承包收入与发生部分土地流转的剩余土地承包收入之差,而这个差距,在其他条件不变的前提下,只能由发生流转的那部分土地产出转化的收入来弥补,且弥补的大小必须要大于这个差距,农户才有意愿发生土地流转。故发生流转后的那部分土地的产出转化为农户收入的比例系数k必须大于这个差距占部分土地流转产出的比重,才能促使农民年人均收入增长。而土地流入方不会考虑农户在承包土地时自身产出的消费扣除比例,因此需要农户通过其他途径(工资性收入)自行弥补。

GL2不等式:若土地发生完全流转时的产出转化为农民收入的比例系数为k(从发生部分土地流转到发生完全土地流转阶段内k不随流转比例变化而变化),土地发生完全流转的产出与土地发生部分流转的产出之差为P,发生土地流转后的剩余部分的承包产出为Q,则当满足条件:

k>QP·θ

(θ表示农民将自身的农产品消费扣除后转化为剩余产出的比例系数,θ不因为承包比例变化而变化)时,则土地发生完全流转时的年人均收入大于部分土地流转时的年人均收入,即LCIG(3)>LCIG(2)。本文将该不等式记为GL2不等式。

该不等式的经济含义为:农民将剩余承包土地完全流转出去后,他将失去剩余部分土地所带来的承包收入,在其他条件不变的前提下,这部分收入意味着只能由全部土地流转所带来的产出与部分流转所带来的产出的差距来弥补,弥补的量必须大于农民损失之前剩余部分承包土地所带来的产出;考虑到土地流入方不会考虑农民在承包土地时自身产出的消费扣除比例,因此需要农民通过其他途径(工资性收入)自行弥补,故发生完全流转土地的产出转化为农民收入的比例系数 k>QP·θ,才能使农户年人均收入出现增长。

由GL不等式可知,土地发生部分流转或完全流转不一定意味着年人均收入的增长,而应该分别满足条件

k>MN·θ与 k>QP·θ。因此讨论土地流转能否促进减贫的实现,必须在上述两种条件下进行研究,否则土地流转不能促进农户年人均收入增长,更不能实现减贫。通过线下贫困比的定义可知,pvo提高的过程即为减贫实现的过程,这里先假设以下几个条件:

(1)农户减贫具有优先层次性,即越靠近贫困线的年人均收入对应的贫困农户优先实现减贫;

(2)发生土地流转的年人均收入增量应该大于贫困线水平提高增量;

(3)所有贫困农户都发生土地流转,且都在GL条件下实现年人均收入增长;

(4)减贫的速度取决于两个条件:·年人均收入增量大小,这个条件受GL不等式的影响;·上述增量与时间的变化关系。

那么,在已有GL条件下,收入增量应该达到什么样的临界值时,才能使土地流转有利于贫困率的降低,从而实现减贫呢?通过数理推导,当满足Δk>Δi-m+ΔI(4-9)其中Δi-m>i-n-i-n-m。其中Δi-m表示初期所有贫困线下农户的年人均收入与第二期在未实现减贫的部分农户在第一期时的年人均收入之差。这个差值反映了第二期未实现减贫的农户的年人均收入与第一时期准减贫农户的年人均收入的距离。第二期未实现减贫农户欲实现减贫,至少在年人均收入上弥补这部分差距,才有资格成为第一期的准减贫人口(或第二期实现减贫的农户)。ΔI表示贫困线由第一期到第二期的调整量。显然,土地流转收入的增量大小能否實现减贫取决于两个因素。首先,Δi-m表示土地流转收入增量的主部;其次,ΔI表示土地流转收入增量的附部。如果将Δi-m看作土地流转发生的基础增量静态收入,那Δi-m+ΔI则表示土地流转发生的基础增量动态收入。

五、存在制度摩擦效率的方程LCIG收益比较与农户减贫实现条件

(一)制度摩擦因子与摩擦效率

两个经济因素相互作用时,可以找到作用过程中被外在制度的干扰,这种干扰称作制度摩擦。不同的制度对不同客体之间相互作用产生的摩擦干扰是不一样的。一项政策或制度的实施,既有利于加速两个经济事物之间的作用速度,起到经济运行润滑的效果;也有可能减缓或抑制两个经济事物之间的作用关系。对于一元函数y=f(x),由导数定义limΔx→0ΔyΔx=dydx=f(x)=A(t)。这里的导数经济含义可以理解为:对于两个存在关系的经济变量,如果其中一个经济变量的增量导致另一个经济变量也相应发生对应增量,可以说明二者存在某种法则下的经济依赖关系;另一方面对于发生增量的大小反映了二者之间的作用度,这种作用度直接由二者的变化结果决定。这里将两个经济变量的差分之比称作“经济作用度”。显然这种经济作用度是随时间变化着的(ΔyΔx=A(t))。在不考虑外在制度时,这种经济作用度是自由的、无干扰。而存在制度干扰时,两个经济事物之间的作用度在时间上的轨迹将发生改变。一种经济因素x在对另一项经济因素y产生作用时存在外在制度干扰,这一过程中的经济作用度可以定义为:

六、结论及政策建议

本文通过构建LCIG方程,并引入制度摩擦效率这一概念进行研究,结果发现:

第一,当发生部分土地流转时,农户的年人均收入要实现增长,必须使农户土地流转后的产出转化为农户年人均收入的比例系数大于在完全不发生土地流转下的承包产出与部分流转后的剩余承包土地产出之差占流转出那部分土地的产出的比重。该比例系数还需考虑农户自身对农业产出的消费情况。换句话说,农户在发生土地流转后,将相应地失去部分承包产出,而失去的这部分承包产出与流转的产出之比即为流转后的产出转化为农户年人均收入最低比例系数。

第二,当全部土地流转时,农户的年人均收入要实现增长,必须使农户土地流转后的产出转化为农户年人均收入的比例系数大于在完全发生土地流转的产出与部分发生土地流转的产出之差占部分土地流转后剩余部分土地承包产出的比重,该比例系数受到农户自身对农产品消费情况的影响。

第三,若存在制度摩擦效率,那么当流转制度带来的摩擦效率大于承包制带来的摩擦效率时,该比例系数将会得到强化。比例系数提高的那部分是因为现行的土地流转制度所带来的摩擦效率相对提高,从而使得这一过程的经济运行更加顺畅,在社会综合制度效率的引诱下,农户也提高了自身对流转产出转化为年人均收入的期望。

第四,当土地流转在满足相应条件后实现农户年人均收入提高,土地流转带来的年人均收入增量大于贫困线调整增量与第一期线下贫困农户年人均收入和第二期未实现减贫的农户的年人均收入在初期时的年人均收入之差之和时,才能保证农户减贫实现。

综合上述分析,本文提出如下政策来促进土地流转对农户减贫的实现:

第一,努力推进土地流转制度的施行,降低流转过程中风险与信息问题,鼓励农户土地流转。土地流转制度明显优于承包制度,只有降低农户流转过程中风险与信息不对称问题,才有利于促进农户年人均收入增长,从而促进农户减贫实现。

第二,提高土地流入方的技术管理水平,降低土地流入方的市场贷款利率。当土地流入方的要素运用水平较高时并且基础设施成本得到抑制,才有利于增加农户土地流转后的产出水平,从而提高农户在土地流转后带来的单位面积报酬,以实现农户年人均收入增长,降低农村贫困率。

第三,建立并完善现有的土地流转制度。当现有土地流转制度运行越流转,则对整个农户年人均收入增长的摩擦效率将得到提高,增长农户土地流转后的单位面积报酬,促进减贫实现。

第四,增强制度变迁效果。土地流转制度与原有家庭联产承包制相比较而言,实现质的飞越。在这一过程中土地流转制度所带来的制度摩擦效率的相对值也具有更高的要求,从而促进人均收入的增长。第五,提高农村居民就业率,降低农户进城务工风险,提高农民工资性收入,促使减贫。

[参考文献]

[1]吴一恒,徐砾,马贤磊.农地“三权分置”制度实施潜在风险与完善措施——基于产权配置与产权公共域视角[J].中国农村经济,2018(8):46-63.

[2]胡霞.现代农业经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2015.

[3]孙岿,刘明.边疆民族地区农村土地流转机制的创新研究[J].社会科学辑刊,2011(6):155-157.

[4]易青,林海,李秉龙.贫困地区农户土地流转决策影响因素分析——基于5省11个县的农户调研数据[J].西南师范大学学报:自然科学版,2014(10):26-32.

[5]王余丁,黄燕燕.贫困地区农户土地流转意愿与流转行为的差异[J].河北大学学报:哲学社会科学版,2017(5):86-95.

[6]赵修研,谭艳美,樊鹏飞,梁流涛.农地流转市场发育的微观机制——来自中国家庭追踪调查的证据[J].地域研究与开发,2018(4):168-173.

[7]黄承伟,覃志敏.贫困地区统筹城乡发展与产业化扶贫机制创新——基于重庆市农民创业园产业化扶贫案例的分析[J].农业经济问题,2013(5):51-55.

[8]张建,孙兆霞.农户土地经营权实现方式与减贫发展——G省P市“三变”实践张力试析[J].南京农业大学学报:社会科学版,2018(3):91-102+155.

[9]王晓毅,张倩,荀丽丽,张浩.贫困影响评价与资源利用——以草原奖补政策和土地流转为例[J].中国农业大学学报:社会科学版,2016(5):119-128.

[10]吴秋菊,林辉煌.促进减贫的土地流转模式研究[J].云南社会学,2018(4):132-140.

[11]宁静,殷浩栋,汪三贵.土地确权是否具有益贫性?——基于贫困地区调查数据的实证分析[J].农业经济问题,2018(9):118-127.

[12]匡远配,周丽.农地流转与农村减贫—基于湖南省贫困地区的检验[J].农业技术经济,2018(7):64-70.

[13]许方.农地经营权集中模式的减贫效应研究[J].金融发展研究,2014(1):61-66.

[14]户艳领,李丽红,任宁,王洲.基于二元Logistic模型的贫困山区农村土地流转意愿影响因素研究—源于河北省贫困山区县的调研样本[J].中國农业资源与区划,2018(7):137-143.

[15]张培刚,张建华.发展经济学[M].北京:北京大学出版社,2009.

[16]卜红双,王太明.精准扶贫思想的精神实质及实践路径[J].牡丹江师范学院学报:哲学社会科学版,2018(4):35-42.

[17]周超,陈连艳.大数据时代精准扶贫探析[J].牡丹江师范学院学报:哲学社会科学版,2018(4):43-49.

[18]胡善平,杭琍.中国特色社会主义精准扶贫绩效考核指标体系构建研究[J].牡丹江师范学院学报:哲学社会科学版,2017(2):64-73.

[责任编辑]王立国