少数民族大学生主观幸福感、人格特质与心理健康关系研究

[摘 要] 采用总体幸福感评定量表(GWB)、艾森克个性问卷(EPQ)、大学生心理健康问卷(UPI)对福建省某应用型大学的450名少数民族大学生进行调查。结果显示:(1)少数民族大学生GWB处于中等水平,学生干部、独生子女的GWB较高。(2)少数民族大学生精神质和神经质低于常模,而内外向得分高于常模。(3)少数民族大学生UPI低于全国常模水平,学生干部、二年级学生UPI得分较低。(4)少数民族大学生EPQ与UPI能预测GWB。

[关键词] 少数民族大学生;主观幸福感;人格特质;心理健康

[中图分类号]G444[文献标志码]A

主观幸福感(Subjective Well-being,SWB)是个体以不同形式对其生活质量或情感经历的整体性评估,包含生活满意、健康满意以及正向的情绪体验,也是衡量社会整体生活质量的重要指标[1]545[2]15 。主观幸福感与社会经济发展水平密切相关[3]99 ,少数民族部分地区经济发展水平相对滞后,少数民族大学生幸福感水平处于中等偏下,仍有很大的提升空间。

气质具有先天的稳定性,但处于青春发育后期的大学生之气质状态仍在变化中[4]130 。临床医生认为通过改善认知、情感和行为模式可以提高主观幸福感,其中气质便是影响幸福感的一个重要且稳定、长期的主观因素[5]467 。过去众多研究发现,气质和幸福感皆与心理健康的关系密切,具体表现为气质类型对心理健康具有较强的预测性[6]44[7]141[8]663 ,而主观幸福感与心理健康显著正相关[9]54 。可见,气质、主观幸福感与心理健康三者有密切的关系。

少数民族大学生受历史文化、语言、宗教信仰、社會经济地位等诸多因素影响,他们进入高校学习生活,面临着独特的文化适应挑战:如生活方式的巨大变化、价值观念的冲击、文化融入的困扰等。区域跨文化心理学认为,不同区域文化和环境变量会塑造不同的心理特征[10]82 。因此,探讨少数民族大学生人格特征、幸福感及心理健康的关系显得十分有必要。一方面填补过去相关研究的空白,充实民族心理学的研究。另一方面有助于提高心理健康,对民族团结和社会进步具有重要的意义。因此,本研究以福建省某地方高校的少数民族大学生为研究对象,探究人格特质、幸福感及心理健康三者之间的关系,以期作为少数民族心理健康教育的实务推动及未来研究之参考依据。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

研究采用方便取样方法,从福建省某大学中选取450名少数民族学生,少数民族包含藏族、回族、土家族、满族、苗族、壮族等;其中大一258人(57.3%),大二192人(42.7%);男生217人(48.2%),女生233人(51.8%);学生干部109人(24.2%),非干部341人(75.8%);独生子女113人(25.1%),非独生子女337(74.9%);城市生源105人(23.3%),乡镇生源88人(19.6%),农村生源257人(57.1%);特困家庭180人(40%),低收入家庭94人(20.9%),中等收入119人(26.4%),中上收入57人(12.7%)。报考很满意223人(49.6%),报考满意度一般189人(42%),报考不满意38人(8.4%)。

(二)研究工具

1.总体幸福感量表(General Well-Being Schedule,GWB)

采用美国国立卫生统计中心编制的总体幸福感量表[11]56 ,量表共33题,涉及对生活的满足和兴趣、精力、对健康的担心、忧郁或愉快的心情、对情感和行为的控制、松弛与紧张等六个因子,总分越高,幸福感越强。

2.艾森克人格问卷成人版(Eysenck Personality of Adult,EPQ)

采用龚耀先修订的艾森克人格问卷[12]11 ,量表共88题,包括内向-外向、神经质、精神质、掩饰性4个分量表。其中内向-外向表示人格的外倾性,得分高即外向,得分低即内向;神经质表示人格的情绪稳定性,得分高者表现为情绪不稳定;精神质得分高者表现为孤独、固执,难以适应社会;掩饰性是效度量表,一般不纳入人格分析。

3.大学生心理健康调查问卷(University Personality Inventory ,UPI)

采用1993年樊富珉、王健中主持修订的中文版大学生人格问卷,量表共60题(其中4个测谎题),涉及个体的背景资料、身体症状与精神状态。UPI总分介于0-56,分数越高,心理健康水平越低。

根据UPI的筛选标准,分为以下三类:(1)UPI总分大于等于25分,或辅助题中同时至少有两题做肯定选择,或第25题做肯定选择者,或明确提出咨询要求,满足以上条件之一者属于第一类,即心理不正常,及需心理危机干预;(2)UPI总分介于20分到25分,或辅助题中只有一题做肯定选择者,或第8、16、26题中有一题做肯定选择者,满足以上条件之一者属于第二类,即严重或一般心理问题者,需接受专业心理健康指导;(3)不属于第一类和第二类者,归为第三类即心理相对健康。

(三)研究资料处理

采SPSS25.0统计软件对数据进行分析和处理,使用描述性统计分析、t检验、方差分析、回归分析等统计方法。

二、研究结果

(一)少数民族大学生主观幸福感、人格特征、心理健康的现状分析

1.少数民族大学生主观幸福感现状分析

少数民族大学生主观幸福感得分为(114.77±13.26)。总体幸福感在性别、年级、城乡、家庭收入等方面不存在显著差异;但是学生干部的幸福感显著高于非学生干部(t=2.245,P<0.05),独生子女的幸福感显著高于非独生子女(t=1.91,P<0.05)。

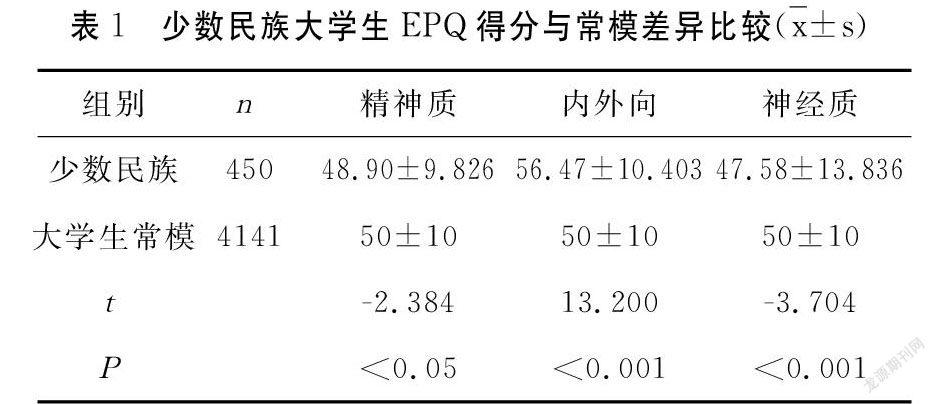

2.少数民族大学生人格特征现状分析

艾森克人格问卷统计结果显示,三个因子得分从高至抵依序为:大学生内向-外向、神经质、精神质。少数民族大学生的艾森克三个因子得分与大学生常模存在显著差异,表现为精神质和神经质低于常模,而内向-外向得分高于常模(见表1)。不同年级、城乡、家庭收入的大学生,其人格特征不存在显著差异,但不同性别的内外向存在显著差异,女生比男生更具外倾性(t=-2.182,P<0.05)。

3.少数民族大学生心理健康状况分析

第一类学生(有明显心理问题者)121人,检出率26.9%,高于全国大学生抽样调查有心理障碍的20.23%[13]234 ,说明少数民族大学生心理健康总体状况不佳。第二类学生(应引起关注者)116人,检出率25.8%;第三类学生(比较健康者)213人,检出率47.3%。

一年级学生心理健康水平显著低于二年级(t=2.28,P<0.05),学生干部的心理健康水平显著优于非学生干部(t=-2.449,P<0.05),不同报考满意度学生的心理健康水平存在显著差异(F=8.654,P<0.0001),具体表现为报考满意度越高,心理健康水平越高。

(二)不同心理健康水平的少数民族大学生之幸福感及人格特质比较分析

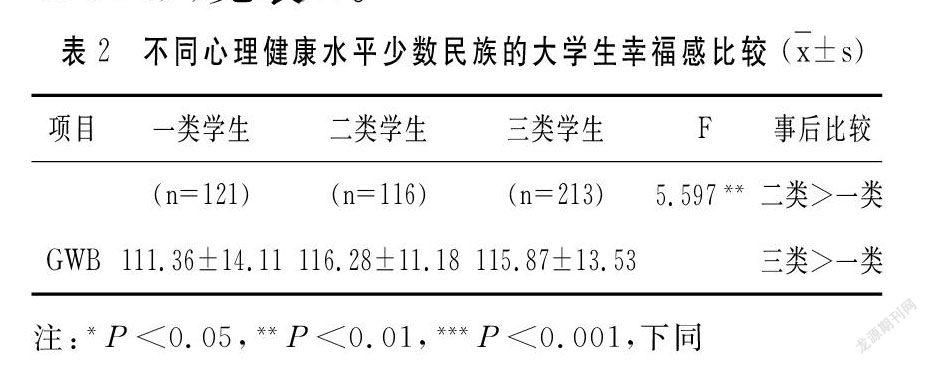

1.不同心理健康水平的少数民族大学生之幸福感比较

单因素方差分析结果显示,三类心理健康水平的幸福感存在显著性差异,二类、三类心理健康的幸福感显著高于一类心理健康水平者(F=5.597,P=0.004),见表2。

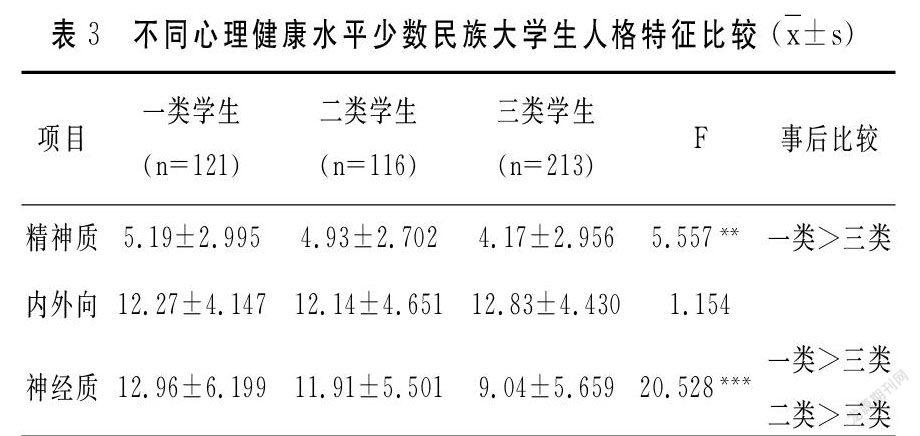

2.不同心理健康水平少数民族大学生人格特征比较

单因素方差分析结果显示,不同心理健康水平的大学生在精神质与神经质两个因子的得分存在显著性差异,一类心理健康水平者更倾向于精神质的人格类型,一类与二类心理健康水平者更倾向于神经质的人格类型,见表3。

(三)少数民族大学生人格特质、心理健康与主观幸福感的相关分析

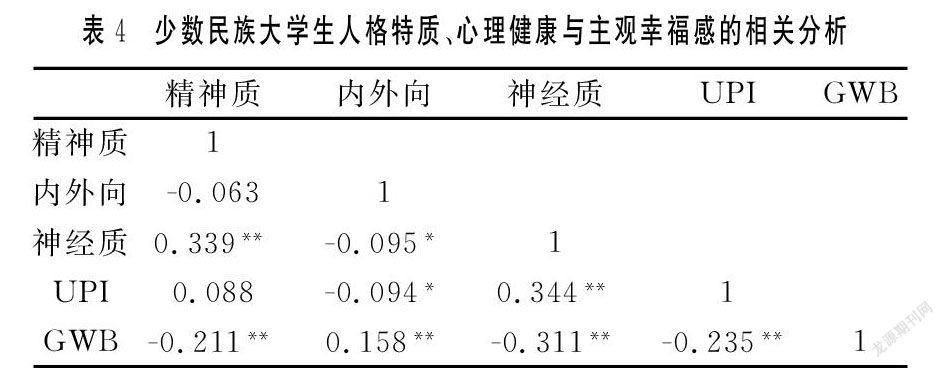

皮尔逊积差相关分析结果表明,内外向与GWB呈显著正相关(P<0.01);精神质、神经质、UPI总分与GWB呈显著负相关(P<0.01),即精神质、神经质、UPI总分得分越高,GWB越低,见表4。

(四)少数民族大学生人格特质、心理健康水平、主观幸福感的回归分析

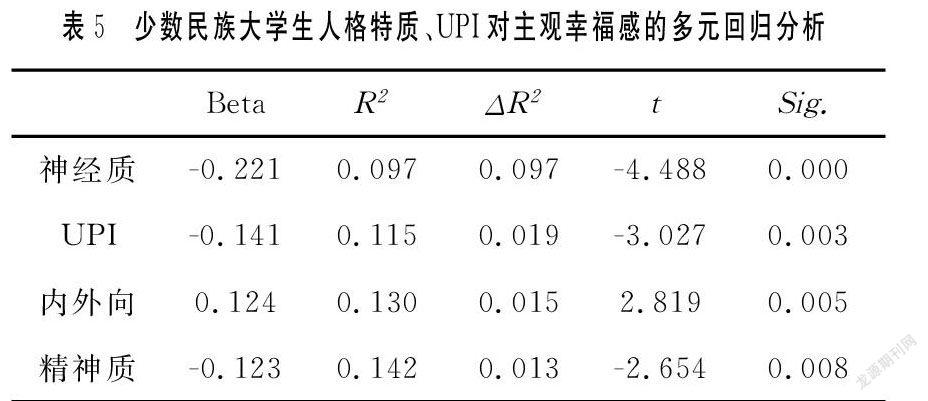

以GWB为因变量,将性别、学生干部、独生子女等转为虚拟变量,与神经质、精神质、内外倾向、UPI一并作为自变量进行逐步回归分析,结果表明,神经质、心理健康、内外向、精神质、4个变量进入方程,联合解释量为16.3%;神经质和精神质、UPI均对主观幸福感具有显著负向预测作用,内向-外向对主观幸福感具有显著正向预测作用,见表5。

三、讨论

(一)少数民族大学生幸福感特征

少数民族大学生幸福感处于中等水平,说明少数民族大学生对自己的生活质量相对满意,随着国家对少数民族大学生的倾向政策逐渐增多,如预科班的少数民族大学生可享受相应的资助政策以及教育方面的照顾政策,使少数民族大学生能安心就学。但也有不同的研究发现[14]129 ,该研究取样限于民族大学,两者的幸福感在应用型地方高校中的差异比较还需进一步研究,说明幸福感的概念因文化和历史时期不同而相异[15]91 。幸福感在性别、城乡、家庭收入等方面不存在显著差异,这与许多研究结果一致[16]307[17]601 ,表明性别、生源地等客观因素对个体的幸福感影响有限[18]276 。独生子女的幸福感显著高于非独生子女,这与过去研究结果相似[19]609 。对不同心理健康水平少数民族大学生的幸福感存在显著性差异,二类、三类心理健康的幸福感显著高于一类心理健康水平者,即被试心理健康水平越高,其主观幸福感也越高,这与国内大部分的相关研究结果相似[20]178[21]1223 。学生干部的幸福感显著高于非学生干部,出现这一现象的可能原因是学生干部承担了许多班级管理实务,比非学生干部有更多的实际锻炼机会,综合素质和能力也會有所提高,自我效能感水平较高,其幸福感也会比较强烈[22]12 。

(二)少数民族大学生人格特质

少数民族大学生人格特质与大学生常模比较,精神质和神经质低于常模,而内外向得分高于常模,女生比男生更具外倾性,这与蔡昌淼的研究结果不一致[23]58 ,这正体现出少数民族大学生人格特质的特殊性。不同心理健康水平少数民族大学生的人格特征在精神质与神经质两个因子存在显著性差异,一类心理健康水平者更倾向于精神质的人格类型,一类与二类心理健康水平者更倾向于神经质的人格类型。精神质与神经质皆属于情绪不稳定型,这也在一定程度上再次证明:情绪不稳定与心理障碍的关系密切,情绪稳定性能比较客观地预测心理健康状况[4]129 。

(三)少数民族大学生心理健康状况

少数民族大学生心理健康低于全国常模水平,一年级学生心理健康水平显著低于二年级,少数民族大学新生面临着较大的文化冲击与人际关系融合问题[24]88 ,情绪较不稳定,因此少数民族大学新生的心理健康水平明显偏低。学生干部的心理健康水平显著优于非学生干部,这与过去研究不同[25]102 ,也许是因为少数民族学生干部逐渐成为高校思想政治教育工作的主干助手,他们必须先调适好自己的心理健康,才能起到模范带头的作用。

(四)少数民族大学生主观幸福感、人格特质与心理健康的相关

少数民族大学生主观幸福感、人格特质与心理健康呈显著相关,内外向与UPI、幸福感呈显著正相关;精神质、神经质、UPI总分与幸福感呈显著负相关。外倾性能显著正向预测个体的幸福感水平,而神经质和精神质显著负向预测幸福感水平,即心理健康水平越低,其主观幸福感越弱,这与国内对研究生、教师、农民工、警察等群体的相关研究结果一致[26]63[27]316 。

四、结论

少数民族大学生GWB处于中等水平,学生干部、独生子女的GWB较高;UPI低于全国常模水平,学生干部、二年级学生UPI得分较低;精神质和神经质低于常模,而内外向得分高于常模。少数民族大学生EPQ与UPI能预测GWB。

[参考文献]

[1]Diner E. Subjective Well-being[J].Psychological Bulletin,1984(3):542-575.

[2]Diener, E., Lucas, R. E., & Oishi, S. Advances and Open Questions in the Science of Subjective Well-Being[J].Collabra: Psychology,2018(1):15-17.

[3]安燕,馮勇.南疆维、汉大学生主观幸福感差异研究[J].中州大学学报,2014(2):97-99.

[4]刘连龙.大学生心理健康状况与其气质类型的关系[J].高等理科教育,2005(6):129-133.

[5]Stones M.,Kozma A.,McNeil K.,etal.Subjective Well-being in Later Life:20 Years after the Butter worths Monograph Series on Individual and Population Aging[J].Canadian Journal on Aging,2011(30):467-477.

[6]廖友国,何伟,吴真真.中国大学生心理健康影响因素的元分析[J].扬州大学学报:高教研究版,2017(5):41-46.

[7]范振生,王云,陈丽花.医学生气质类型与心理健康状况调查分析[J].福建论坛:社科教育版,2008(8):140-141.

[8]刘建榕,刘金花.初中生心理健康与气质、父母教养方式的关系[J].心理科学,2000(6):659-663+760-765.

[9]宋玉冰,张海燕.论积极心理学取向的高校心理健康教育[J].中国成人教育,2010(11):53-54.

[10]胡志军,张海钟,张万里.湘陇高校学生气质类型省域跨文化研究[J].社会心理科学,2010(115&116):82-85+.

[11]段建华.总体幸福感量表在我国大学生中的试用结果与分析[J].中国临床心理学杂志,1996(1):56-60.

[12]龚耀先.艾森克个性问卷在我国的修订[J].心理科学通讯,1984(4):11-19.

[13]李作泉.二十一世纪人才教育必须加强心理健康教育[J].中国校医,1996(3):234.

[14]贾秀廷,王妍.民族高校大学生人格特质、一般自我效能感与主观幸福感的关系研究[J].教育现代化,2017(38):129-130.

[15]Ed Diener.Samantha J. Heintzelman ,Kostadin Kushlev.Louis Tay.Derrick Wirtz , Lesley D. Lutes.Findings All Psychologists Should Know From the New Science on Subjective Well-Being[J].Canadian Psychology / Psychologie canadienne,2017(58):87-104.

[16]陈华,任娟,孙丽丽,王丽娅,闫园园.从南京三所高校调查看大学生人格及其与主观幸福感认知[J].南京医科大学学报:社会科学版,2011(4):305-308.

[17]肖溪,周亚青,王珊,等.唐山市大学生自尊与主观幸福感的相关研究[J].中国健康心理学杂志,2011(5):601-603.

[18]Diner E, Eunkook M S, Rich and E, et al. Subjective Well- being:Three decades of progress[J]. Psychology Bulletin, 1999(2):276-302.

[19]王帅博,吴琪俊,刘洋.医学大学生主观幸福感影响因素的多重线性分层回归分析[J].中国卫生统计,2018(4):607-609.

[20]陈小异,李明蔚.大学生主观幸福感与心理健康研究[J].重庆大学学报社会科学版,2014(3):178-183.

[21]唐莉,胡莹.不同心理健康水平大学新生的幸福感比较[J].中国健康心理学杂志.2012(8):1223-1224.

[22]张仁炳,缪锋.大学生心理应激水平与自我效能感和主观幸福感的关系[J].保健医学研究与实践,2015(1):12-13+26.

[23]蔡昌淼.大学生主观幸福感和人格特征的相关研究[J].东北农业大学学报,2016(5):53-59.

[24]姜雪凤,陈宪章.异域文化下少数民族大学生的积极心理调适[J].西南民族大学学报:人文社科版,2010(7):88-90.

[25]丁瑾靓.闽北某高校新生UPI调查分析及对策——以武夷学院2013级新生为例[J].武夷学院学报,2014(3):100-103.

[26]张宁.研究生主观幸福感与SCL-90的关系[J].中国心理卫生杂志,2006(1):63.

[27]杨宏飞,吴清萍.小学教师主观幸福感与心理健康的相关研究[J].中国行为医学科学, 2002(3):316-317.

[28]王立国.以人为本,变“堵”为“导”——基层大学生思想政治工作改革的实践与思考[J].牡丹江师范学院学报:哲学社会科学版,2007(6):136-137.

[29]姜涛,刘鹤.大学生人格、应对方式对主观幸福感的影响[J].牡丹江师范学院学报:哲学社会科学版,2016(5):120-124.

[责任编辑]王立国