专业创作走业余范儿 回归自然反创新路①

—— 李滨扬管子协奏曲《山神》逆反式构思及写作

郭 新(中央音乐学院 作曲系,北京 100031)

20世纪80年代中期,西方近现代音乐的理念和技法已经传入中国,使“文化大革命”后恢复招生以来入校的、特别是中央音乐学院的年轻作曲学生及青年教师,掀起了一股尝试创作新思维、使用新技法的创作热潮。这阶段创作试图脱离调性、脱离和声、脱离传统曲式结构和探索乐器新音响的音乐,在当代音乐史上称之为“新潮音乐”。1986年,中央音乐学院民乐系管子专业学生包键,与当时本院作曲专业青年教师李滨扬在音乐理念上相通,又发现他比较会写民乐作品,便约他为自己创作一首毕业音乐会作品,于是,为管子与民族管弦乐队所写的协奏曲《山神》诞生了。该作品在首演时就以其独特的山野风格、介于有调与无调之间的曲调和自然而欢乐的民乐队音响引起轰动,并于1987年在中央音乐学院作曲比赛中获得了第一名。此后作品也多次演出,具有较大的影响力,成为“新潮音乐”代表作之一。

民乐作品(包括独奏和乐队)的写作,在经历自20世纪初西方多声调性体系的引进、消化和融合之后,于“文化大革命”前形成较为定型的模式。经过“文化大革命”中的再次推翻、限制和缩窄表现内容,在“文革”结束后很长一段时间内的创作都没有能够展现出明显的新意。于是,这个领域成为勇于尝试新观念写作的年轻作曲家们的一个重要创作试验田。李滨扬为管子和民族管弦乐队写的《山神》就是在这样的情境下创作的。

生长在巴蜀腹地成都的李滨扬,从小受到四川的民歌和地方戏的熏陶,并接触到西南地区各少数民族的民间音乐,很多曲调久有耳闻、萦绕在心。他曾在10岁左右去过云南,被那里绵延不断的山脉震撼,感受到在看不到尽头的山脉深处似有一位能够主宰万物精气的神存在着。在为此作品写作构思时,他想到了要把这种“大山伟岸、似有精神”的感受,通过独奏管子与民乐队的形式表现出来,冠曲名为《山神》。

这时期,年轻作曲家们常在民乐器上发掘极端音色,用西方现代无调性技巧设计民乐器的音高结构,从而写作出一批探索性的作品,但李滨扬对《山神》的写作并没有选择从这些角度入手。他凭借对民乐器和民乐队演奏效果熟悉和较深入了解,走了一条逆反式写作之路,集中体现在:独奏乐器管子使用上的反地区风格应用,旋律构建中反调式、调性的发展和民乐队的反主调音乐织体写作。本文采用本曲1986年首演时的手写原始版本,通过解析这部作品中在这三个方面的具体做法,说明作曲家对民乐队写作上采用 “返璞归真”的态度,凭借着超自然、甚至类似业余的做法,也能够创作出具有个人独特风格的、既有创新意义,又能够得到广大听众认可的音乐。这种既体现出专业水准,而且还表达出其深远博大精神内涵的音乐创作思路,值得了解、学习和借鉴。

一、《山神》独奏管子的表现技能与《山神》中反地区风格的运用

起源于古代波斯的管子(中国古代曾称为“筚篥”或“芦管”),在两千多年前的西汉时期,就已经成为中国新疆一带通用的乐器。后来,管子传入中原,经过变化发展,成为北方人民喜爱的常用乐器,在河北吹歌、冀东吵子会、山西八大套、西安鼓乐中常作为领奏乐器[1]。管子的构造比较简单,由芦苇制的双簧哨子和硬木制的圆柱形管身两部分组成,管身共有八个按音孔(前七后一),音域为两个八度左右。管子音量较大,音色高亢,粗犷而质朴,富有强烈的乡土气息。管子在演奏上含有颤音、滑音、溜音、吐音和花舌音外,还有特殊的打音、跨音、涮音和齿音等技巧。并且,哨子含在嘴里的深浅也决定着管子发音的高低,吹奏时,利用口形的变化能够模拟人声略带鼻音或哭腔的演唱效果,更适合演奏速度偏慢、荡气回肠、甚至撕心裂肺、凄凉悲怆的倾诉式旋律,其最突出代表作中便有人们耳熟能详的《江河水》。

李滨扬在《山神》所要表现的是他在云南观山时的震撼之情,但毕竟这是在南方的山,而不是陕北或山西的山,用擅长于表现北方音乐风格的管子要想吹出云南大山的感觉,深究起来实际上是对该乐器反地区风格的运用。然而,在西南地区,也还是有类似这类音乐的表达方式,如四川凉山彝族民间器乐曲就以吹管乐器为多,如及黑(彝箫)、竹笛、马布(竹管簧鸣乐器)、唢呐、葫芦笙等,云南境内的彝族还有巴乌、葫芦丝等吹管乐器。不过,以这些乐器演奏的器乐曲无合奏形式,也不伴奏歌舞,而是作为“会说话”的工具,以独奏倾吐心声和宣泄情感。凉山彝族聚居地无职业性民间艺人,群众普遍会弹奏乐器,有“男弹月琴,女弹口弦”的传统。器乐曲调虽有一些习惯音调和地方音调,但以即兴演奏为主要特点,大多无固定的乐曲和曲牌[2]787-790、968。而傣族音乐生活中常见的吹奏乐器也含有“筚”这样的簧管乐器,音色圆润柔和,略带鼻音,音域不宽,不能超吹,多为姑娘吹奏。这类独奏乐曲的表达方式与管子音乐通常的表达方式就比较接近,只不过西南地区吹管乐器的乐曲旋律一般都比较婉转柔和,没有太多类似北方吹管乐器由于运气较深较猛所表现出的那种苍劲感。况且,李滨扬想表达的,并非单纯地描写当地的风土人情,而是借用这些表现手段表达自己的感受。当然,从音乐素材的选择上来说,肯定会带有作曲家在他生活环境中接触到音乐的积累。那么,这样的写作,既发挥了管子相对自由与倾诉式的表现特性,也照顾到了作品所描绘地区的地域风格,同时,还因将不同表现风格融于一首作品而具有某种创新意义。

《山神》中使用的管子为不加键的传统管子,没有高、低管之分,只有调的差异。全曲共使用了两支管子,大部分为F调管,只有快速的一小部分因旋律音区的关系而换用了A调管。由于使用传统的、管身有八个按音孔、基本吹自然音的管子,乐曲中出现的所有半音都是演奏员包键跟着钢琴的音响核对音准,靠手指按半孔吹、改变口型、口含哨子位置深浅等技巧而获得的①包键的管子演奏信息来自本文作者在2018年8月15日对李滨扬的微信语音采访。。从这个层面上来说,《山神》这部作品也提升了传统管子的专业演奏技巧。

二、《山神》中旋律素材的来源与反调式调性的发展

《山神》的旋律素材取材于我国西南地区的傣族与彝族民歌,这是因为作曲家生长在这个地区,从小对傣族和彝族音乐便耳有所闻,四川彝族居住区离他生活的地方很近,加上大学时期采风又到过云南,更是在感性上接触了不少这两个民族的音乐,其曲调时常萦绕在心中。不过,他在《山神》写作中并没有完整地引用具体哪首傣族和彝族民歌旋律,而是将民歌构成因素的特征提炼出来成为核心音调,贯穿在整曲的旋律写作和发展中。

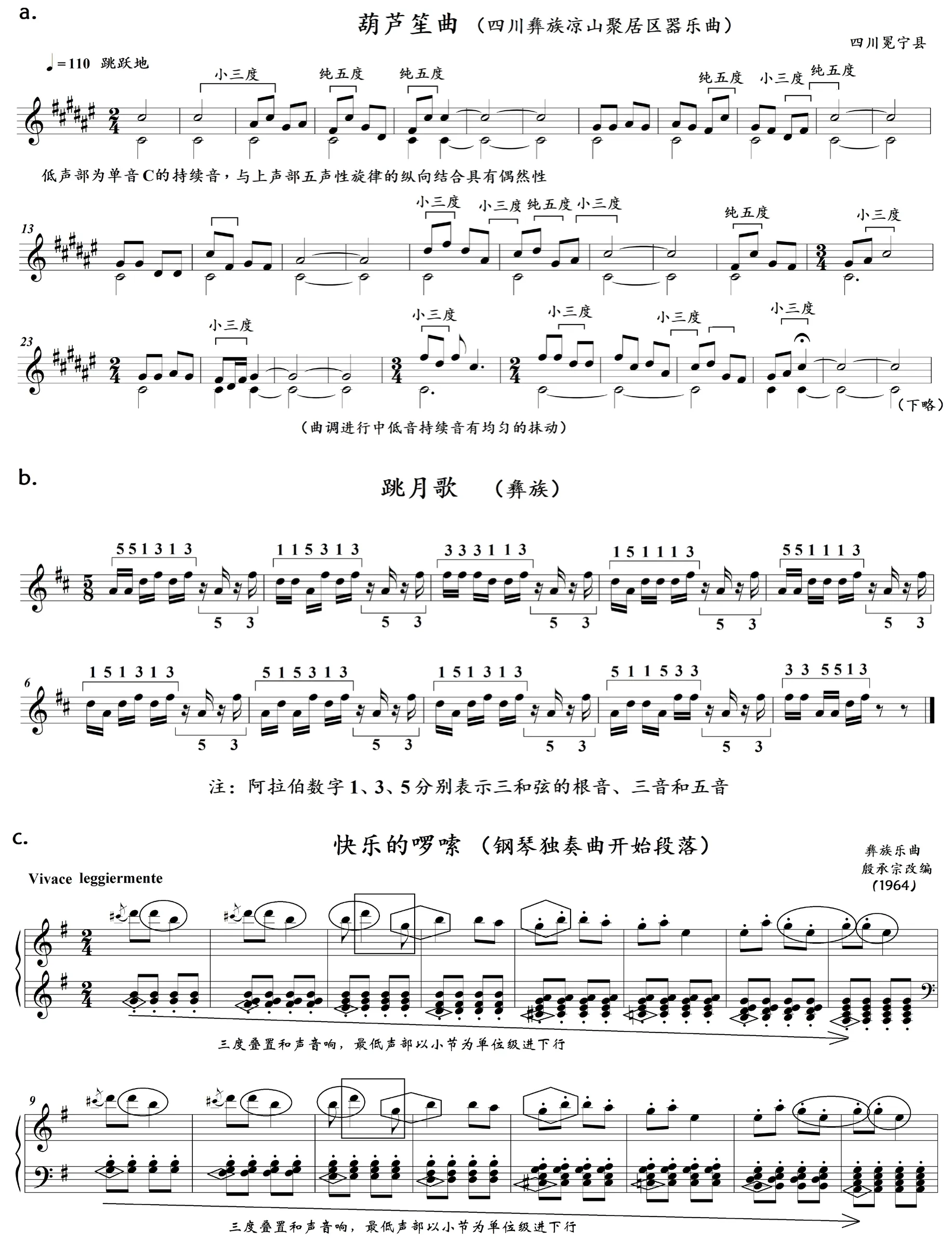

傣族民歌的特征,可以从谱例1中的几首民歌中观察到。谱例1a傣族德宏地区流行的山歌“喊嘛”,其中流行于城镇的山歌,音乐较柔和抒情(即“喊嘛勒姐”),流行于农村的山歌,音乐较开朗质朴[2]932-937。谱例1b是遮放(地名)的山歌。这两首不同地区山歌曲调为五声性羽—宫交替的调式,旋律构成中的突出特点,是下行的小三度和纯五度,连续三度下行的框架音也是五度关系,歌曲结束时的曲调都是从羽音上行到宫音的上小三度,如谱例中标注出的位置。由于同属于一个大的地区,两首歌曲中还有相同的音调,如《我们永远不分离》中的第8—9小节和《粉团白菊花》中的第4—5小节[2]933-935。傣族山歌的音域一般都在一个八度之内,又是以小三度和大二度结合的旋律音程进行为主,节拍则较舒缓自由,使得旋律柔和优雅,抒情色彩比较浓厚,有别于其他民族高亢嘹亮的山歌。傣族民歌中的这些构成特性被作曲家们抓住,就此创作出了很多优美动听的歌曲,如施光南创作于1979年的《月光下的凤尾竹》(谱例1c),就是运用了羽音到宫音及徵音到角音的小三度进行和角音到羽音及徵音到宫音的下五度进行,以及连续两音连音、后续两音连音的始音是前一组音尾音的叠音进行方式。不过,将旋律统一到3/4拍韵律的做法,显示出一些将原始曲调进行专业性加工的痕迹。

谱例1.傣族山歌与具有傣族曲调风格的创作歌曲

彝族因地域不同的关系,大体划分为以四川西南部与云南东北部、云南广大地区和贵州西北部为主的三个色彩区,其民歌的特征为内容丰富、结构朴素、讲究押韵、旋律优美、感情粗犷等。其歌曲也主要为五声调式,羽调式为多,也有宫—羽交替调式及其他调式的情况,曲调旋法与傣族也相似,不同之处则是旋律线会因为含有较多大跳而更有棱角,也就是感情表达相对直接也粗犷一些。彝族的歌舞乐曲非常知名,伴奏的乐器有大三弦、月琴和芦笙等,云南石林彝族地区的《跳月歌》就是其中之一。从谱例2a和2b两首器乐曲中[2]791-792[3][4],可以观察到彝族器乐曲旋律构成的一些特征。

谱例2.彝族器乐曲风格

谱例2a《葫芦笙曲》从开始音与这个阶段结束音都是调式的徵音来看,似乎应该是个徵调式的乐曲(乐曲未完),但其实也就是开始与结束落在徵音上而已。旋律进行中,强调了徵音上方五度音的商音,并又出现了羽音到宫音的小三度进行。然而,调式的Do、Mi、Sol三音,特别是宫音到徵音的纯五度进行占了比较重要的位置。另一首更广为人知的《跳月歌》(谱例2b),其旋律则仅由调式中的Do、Mi、Sol三音构成,在这种情况下,虽然结束音落在角音上,就判定为角调式显然不妥。因为,缺乏支持调式主音的重要骨干音:上五度Si或下五度La。实际上,此曲是什么调式并不重要,关键是乐曲仅用了一个纯四度加大三度、框架音为大六度的三音列。这样的音高素材以及舞曲性节奏可以比较容易地与西方以三度叠置为基础的多声乐器融合到一起。在“文化大革命”前非常流行的钢琴曲《快乐的啰嗦》便是根据彝族民歌改编而成的,见谱例2c。曲中开始的Sol-Mi和结束的Do-La是旋律小三度下行的构成特征,而第3—4小节的Mi-Sol-Sol-Do-Mi便是一个完整的、以调宫音为根音的大三和弦。另外,短短长、短短长、短短短短长这个颇有规律性的节奏型也把欢乐的舞蹈性呈现出来。

以上对傣族和彝族民歌与器乐曲音乐特征的概述,便是李滨扬《山神》旋律写作的素材来源。不过,作曲家对旋律来源的取材与加工方式,却与前面所提到在“文化大革命”前后的加工方式有所区别。具体地说,就是将民歌中下行的小三度作为核心音程,围绕着小三度的重复和移位发展旋律。但是,如果仅在自然音调式中重复和移位,也还是走不出前人的旋律改编道路,为此,李滨扬加入了半音和另一个小三度,连续两个小三度就形成了减五度即三全音的框架音,这就是旋律的基本音程。旋律写作中,在原该用全音的位置使用半音,五声性调式的感觉就听不出来了;然后,在该用大三度或纯五度的位置,使用小三度或减五度,人们所习惯的调性听觉就失去方向了!换句话说,作曲家写作时潜意识里的旋律还是有调性的,五声性的,但通过用半音和三全音替换某些能构成调性的音级或音程,就使旋律介于调性与无调性之间。再有,由于依然是按照有调性的民歌或器乐曲的旋律走向和句法延伸和发展旋律,又使得听众觉得,虽然某一刻找不到调,但还是跟得上音乐的发展,因此,最后还是能够接受这样的旋律。这就是李滨扬《山神》旋律写作的基本思路,以下举具体乐例说明。

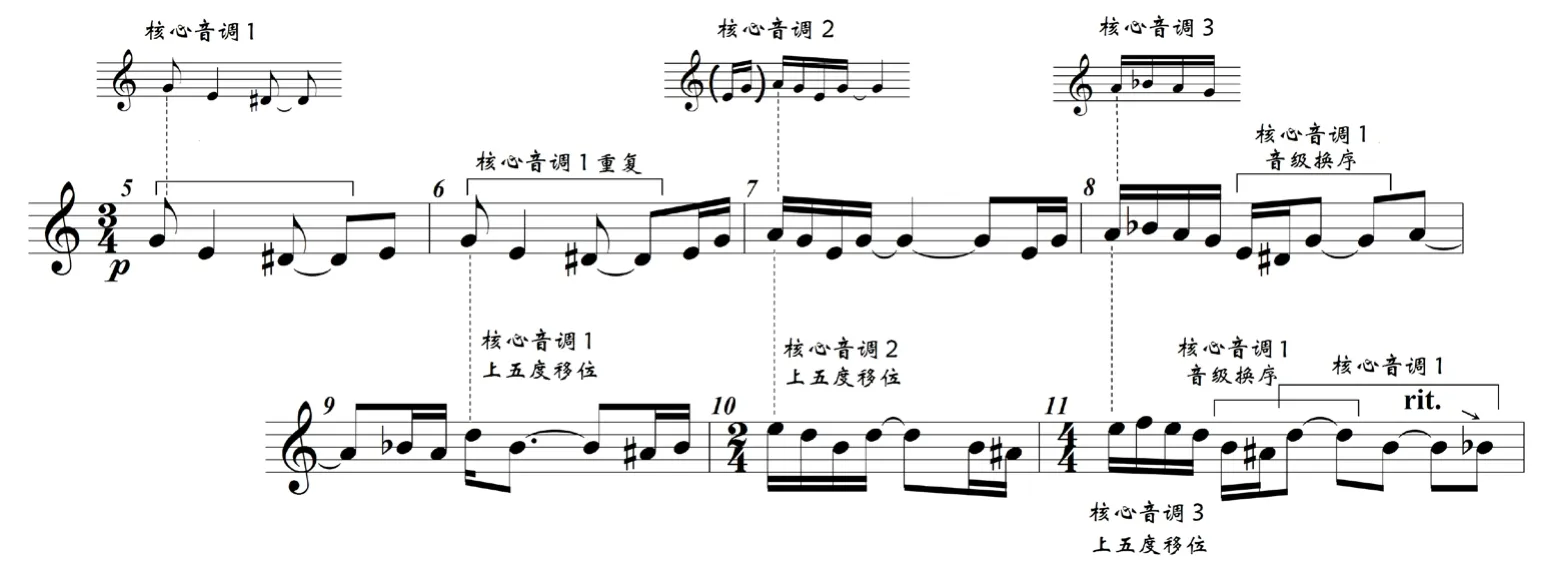

谱例3.《山神》第5-11小节旋律的核心音调与其发展[5]

谱例3是《山神》管子独奏部分的开始主题,这个主题中的三个重要旋律片段成为全曲旋律的核心音调,用换序、移位、时值改变等方式贯穿在旋律发展中。这三个核心音调的特征是:核心音调1为小三度下行后再往下延伸一个半音,实际上是将五声调式自然音Sol-Mi-Re或Do-La-Sol中的最后一音向上升高了半音,把原下行大二度调整成下行小二度,全音变半音,而这个半音从民歌中句尾音结束音下滑的习惯性做法上获得的。也就是说,这个半音是从旋律的走势中获得,而不是西方多声思维中有和声倾向的半音变化音。核心音调2是纯五声调式中的、但并无调式归属、均等16分音符节奏的旋律进行Mi-Sol-La-Sol-Mi-Sol,这个旋律片段会出现在傣族或彝族具有民族属性的旋律中,其五声性级进环绕式的旋法也会出现在南方其它民族的旋律,是个比较大众化、但具有明确的五声化属性。核心音调3带有下半音变化的、有转调倾向、仍为均等16分音符的Mi-Sol-La-bSi-la-Sol的主要为La上辅助音的旋律进行,因使用了bSi便有了往下属五度调转的倾向,这在民间音乐中是很自然的下五度扬调手法,虽然使用bSi在广东或陕北的民间音乐中更多见些。这三个重要的核心音调,都含有Sol-Mi、不管是上行还是下行的小三度音程,然后便是自然音的升高与降低半音的变化,其使用的位置都是相对自然而并不突兀的。

管子的这个主题在开始四小节之内就把主要的核心音调都呈示出来了,从其第四小节的第二拍就已经在对这三个核心音调进行各种形式的发展。如,谱例3中第8小节第二拍的Mi-#Re-Sol就是核心音调1的换序和改变节奏型的变化,第8小节末拍连到第9小节的La及其后的bSi-La是核心音调3的关键特征,而从第9小节第二拍起,便是开始四小节三个核心音调在节奏上稍加改变的上五度移位。因此,可以说,管子主题首次呈示的七小节,便是由三个核心音调呈示和移位发展构成的,也结束在从Sol到Mi的下行小三度进行。这样的旋律写作,在节拍和节奏上相对自由,材料结束音的长短能够调节,材料之间的连接在节拍也就可以比较随意,如此,从主题整体上来说,就打破了节奏型相对单一、乐句结构方整性,乐句之间结构上对称等专业性加工的写作思路。

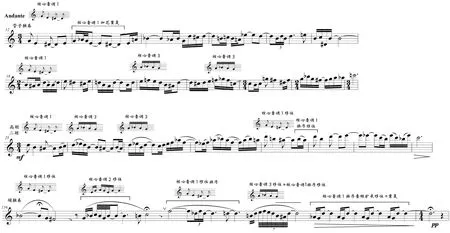

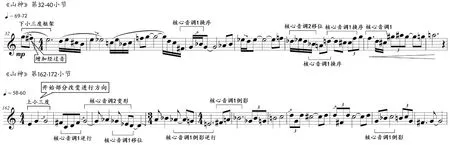

谱例4.《山神》旋律的核心音调与其发展(第12-32小节和第156-158小节)

谱例4中的前两行乐谱是紧接管子主题首次呈示之后的重复性呈示加变化发展,这次这个主题的长度延伸到了十四小节,从整体上看是个旋律线条向上进行的过程。这次呈示和发展的手法中还增加了旋律加花、跳进进行、通过半音转调等变化方式。如,例中旋律第13小节在对原型重复的基础上,增加了上半音辅助音式的装饰,这样的装饰是从核心音调3中借用来的。在第13小节末尾,从原型小三度上行扩展成了纯四度上行,或者说,跳过了原来小三度的上行,直接到了La与其后的上半音。不过,这次上半音出现后,没有再下半音回到La,而是下行全音到了bA,这样就改变了听众开始能够接受的半音变化音感觉,有些找不到调了。之后,再通过几次在不同音高位置上的上下半音辅助音的移位,更模糊了原先所在调的感觉,其间唯一保持了与首次主题呈示一致的旋律要素便是小三度的进行。直到谱例中第二行的第18小节,旋律中出现了#La-Si-Re,即#Re-Mi-Sol的上五度移位,以及紧接其后重复的小三度音程和节拍重音错位了的Si-Re-Mi-Fa-Mi-Re,才能听出这是在首次呈示时核心音调上五度移位的变化呈示,接下去核心音调1的上五度移位换序Si-#La- Re又是熟悉片段,紧跟着第22小节有核心音调3的向上变化移位,第23小节是第19小节的向上移位,最后24—25小节是一个含有上下半音变化音的结束音型,参见谱例4中的标注。虽然这一次的主题呈示在长度上增加了一倍,然而,这三个核心音调的特征还是在旋律进行过程中凸显出来,使旋律的发展具有统一性。

本曲中,以相同方式开始的主题还出现了两次,一次是紧接在管子第二次主题呈示之后由拉弦组高胡和二胡齐奏的(谱例4的第三行乐谱),另一次是独奏埙在第一次快速段落高潮后出现的(谱例4中的第四行乐谱)。这两次主题呈示,都是以开始的核心音调1为明显标志,进行中也突出了核心音调2和3的特征,见谱例中的标示。

在独奏管子慢速的旋律中,还有在素材使用上变化比较大的两段,第一段在前述拉弦组齐奏的旋律之后,即第一次慢速段落的结束部位,第二段在第二次慢速段落埙独奏之后。这两次变化的方式在开始部分非常明显,前者是在原型主题开始下行的小三度音程之间插入了一个级进音级,后者是将原型主题开始先下行的小三度改为先上行的小三度。除此之外,在旋律的后续发展中,还是融进了前述的三个核心音调,见谱例5中的标注。

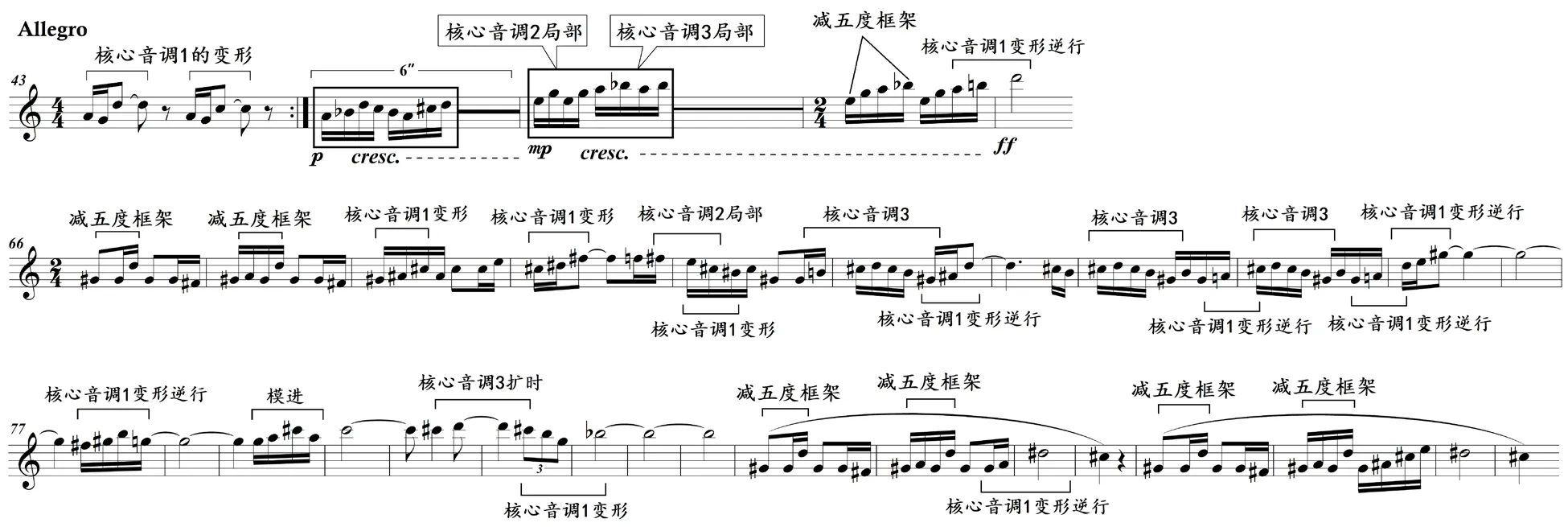

独奏管子还有两段以16分音符为基础的快速旋律,基本素材同样取自于上述三个核心音调,但更强调了以纯五度跳进变化的减五度、组合上更强调重复性和规律性很强的节拍循环律动。在快速音型的进行中,使用了管子乐器比较擅长的长音奏法,即将长音作为一组快速音符的终点,在音级的设计上让这些长音呈逐渐上行的趋势,具有了仰天长啸的气势,并由此达到段落的高潮,详见谱例6。在快速旋律的构成中,作曲家还有意融进彝族器乐曲的特性,如谱例7中音型的轮廓与节奏型,都非常类似前面所举的两段彝族器乐曲,甚至与“文化大革命”结束后创作的《北京喜讯到边寨》片段有很相似的旋法,见谱例7中两曲中类似旋律片段的对比。此外,由板胡拉双弦和月琴拨奏配合的这段管子旋律,其效果接近芦笙吹奏的音色,也是作曲家颇具灵感、很奇妙的一种配器方式。

谱例5.《山神》管子旋律的变形[5]

谱例6.《山神》管子快速旋律的构成(第43-47小节和第66-89小节)[5]

谱例7.《山神》快速旋律片段与《北京喜讯到边寨》的对比[5]

从以上几例中可以观察到,作曲家有意识地模糊了这些旋律的调式和调性,因此,虽然在旋律的某些片段呈现出某种调式或调性的痕迹,整体上还是不能使用调式和调性的概念来解释旋律。实际上,在明了作曲家写作意图的情况下,也不必为一定要说清调式、调性而费心。在延伸较长的乐句中,除使用三个核心音调及其不同变化形式外,还采用了半音转“调”或等音转“调”的方式,利用半音及三全音和与核心音调相似的节奏型串联起来,形成非方整性而进行方向明确的长乐句。由于管子很方便演奏滑音,音律又不同于纯律和平均律,甚至有时就是音不太准,所以使用比较多的半音听上去并不突兀。这样类似散化的旋律写法,应来源于戏曲,对戏曲表现方式的熟悉当与作曲家本人学生时代在艺校乐队拉小提琴伴奏样板戏和学过川剧的经历有关。管子旋律的自由表达、清楚的断句、总的音势走向和最后的叫散,都与戏曲中散板的感觉类似。本曲中还有几段民乐协奏部分的旋律,其构成特征也与小三度进行及减五度音程有关,并使用了双调或多调平行的近现代技法,这些在乐队配置上对多声和音色处理的思路和做法,将在下一节中重点分析讨论。

三、民族管弦乐队的写作模式与反主调音乐织体的运用

依照追求各乐器声部音响平衡和合奏音响融合的理念和西方管弦乐队建制而组建并逐渐成形的大型民族管弦乐队,分为吹管、弹拨、打击乐和拉弦四个乐器组,每个乐器组都可以担任主奏。与西方管弦乐队不同的方面是,民乐队中各组乐器并非为音响融合而设计制造的,而是高音旋律性乐器居多,音律和音色各异,缺少音响融合性强的中低音乐器,不太适合演奏和声性的音响。鉴于此,民族管弦乐队在成型过程中,进行过乐器改革,扩展了音响融合性强的阮族乐器,并在很多情况下使用西方乐器大提琴和倍大提琴充当乐队低音。为这样乐队写作的,除了像彭修文等一些自己会演奏多种民族乐器,又是这样大型乐队创建者和指挥者的音乐家之外,基本上为受过西方作曲技法训练的专业作曲家。按照在这期间建立起的编配原则或已达成共识的模式写作,习惯上被认为是“专业范儿”。这种以主调性织体为基础的专业化写作思路可举演奏频率高且具有影响力的《瑶族舞曲》(1950年代中彭修文改编)为典型的范例,见谱例8中的片段。

谱例8中对《瑶族舞曲》抒情旋律片段的编配,最能体现出民乐队使用西方管弦乐队主调织体的写作思路。这是20世纪50年代出版的早期版本,已在至今60余年的演出实践中做过很多次修改,其中进行过乐器、声部、甚至调性上的调整,但主要的写作思路并没有改变,而且能从这个早期版本中,更清楚地观察到乐队编配者的意图。首先,这个编配的调性和声是以三度叠置的和弦为基础的,在和声序进上已经结合了旋律五声性的表现特征,如采用不升高七音自然小调的小属和弦,还有一些并不完全符合西方和声功能进行的序进方式,如例中最后两小节III6-Ⅳ-Ⅰ的、根据旋律进行特性调整的和声进行。

在织体写作方面,这个片段没有使用打击乐器组,整个乐队分为三个层次:第一为旋律的呈示,由吹管组的短笛(即梆笛)、弹拨组的琵琶和三弦、拉弦组的粤胡(即高胡)和分奏的二胡担任,很显然是削弱了乐器本身特性的安排,特别是弹拨组声音很“各色”的三弦;第二为低音声部,由拉弦组的大胡和大低胡担任,这两件改革中的低音乐器声音较粗糙,在拉奏时其泛音列的共鸣音响并不是很理想;第三为中间音响填充,有吹管组的曲笛、笙和低管(喉管),弹拨组的扬琴、阮和中阮,拉弦组的中胡,这些乐器都在以各自擅长的演奏方式做补齐三和弦音响的填充。这样的乐器布局,可以说是比较接近典型的西方管弦乐队主调织体配置法,所不同的是,民乐队没有西方乐队中铜管组中低音区乐器,即成组的圆号、长号以及大号,这些乐器的作用是在乐队的中音区通过合奏和声性的长音持续音将整个乐队音响融合在一起。因此,尽管民乐队各乐器组都在中低音区使用了不同的和声音响演奏方式(声部分奏、均等八分音符的分解和弦),但是由于旋律乐器本身音色都比较独特,发音律制也不同,又多为点状发音方式,唯一的拉弦乐器中胡只能演奏单音,若分奏双音后在音量上又有所减弱,实际上,无法像西方管弦乐队那样将乐队旋律和低音之间的空虚,用泛音的排列规则填满。另外,使用大胡和大低胡也比大提琴和倍大提琴的音响相差甚远,这样的编配虽然在理念上与西方管弦乐队相同,但实际音响上是旋律声部音色浑杂,低音声部干枯,中间音响撑不满。当然,在民乐队不同乐器齐奏的旋律这点上,听众还是可以接受的,因为旋律本身是优美动听的,那么,多加进一些发音方式及音色各异的乐器加强旋律,包括使用三弦这样音色独特的乐器在中音区重叠旋律,也可以算作混合音色,是无碍欣赏大局的。再说,这也仅为整曲中的一个片段,全曲中自会有乐器组间对话、加进打击乐器的气氛烘托等变化,并非整曲都是这一种编配手段,只是对于习惯了西方管弦乐队融合而具有共鸣音响的耳朵来说,民族管弦乐队这种音色分离、音响中空的问题比较突出罢了。

另外,由专业作曲家创作的民族管弦乐队的乐曲曲式结构(非传统古曲改编曲),也吸收了西方的再现理念,单或复的再现三部性曲式几乎成了这个时期创作的曲式标配,如普通民众都熟知的《春节序曲》《瑶族舞曲》《喜洋洋》等,其结构都是有再现的复三部曲式。

《山神》这部管子与民乐队协奏曲,其乐队还是基本沿袭已成型的民族管弦乐队编制,只是在乐器选择上,根据需要略有些调整。如吹管组除常规乐器竹笛、唢呐和笙外,第二竹笛兼任埙;弹拨组的乐器为柳琴(兼月琴,替换了扬琴)、琵琶、中阮、大阮、小三弦、大三弦和筝;打击乐器组包括大筛锣、深波(潮剧锣)、川大锣、小锣、云锣、大堂鼓、小堂鼓、排鼓、板鼓、木鱼、吊镲、小镲、钹、三角铁、铃鼓、铝板琴;拉弦组为高胡、板胡、二胡、中胡、大提琴、倍大提琴。这些乐器配置中,可以看到在民族管弦乐队中由于音色个性太强、不适用于音色需融合的合奏中的弹拨乐器大、小三弦和拉弦乐器板胡。在此选用或调整乐器跟作曲家要表现的地域风格有一定联系,如月琴、三弦就是彝族歌舞曲中常用的乐器,同时,唢呐、竹笛和二胡也是傣族和彝族常规乐器。另一个比较突出的乐器配置,是具有风格及地域特色的打击乐器,如戏曲武场中用的大筛锣,潮剧中的深波,川剧中的川大锣等音响低沉、余音长的金属类打击乐;并且,把西方乐队中使用的铝板琴也加入进来,派了特殊用场。

谱例8.民族管弦乐《瑶族舞曲》片段① 这个片断取自收藏在中央音乐学院图书馆的中央歌舞团五线谱版《瑶族舞曲》,具体出版年代不详,因所用字体为繁体字,可推断出版时间约在1956年左右。

李滨扬在乐队协奏的写作上,也具有反主调织体写作思维的种种表现:第一,乐队合奏或伴奏时不以三度叠置和声以及泛音列下疏上密和弦音级排列法为基础,也不费心去建立明确而统一的调性,纵向音响的构成以不协和的半音及三全音为主,更多的情况下还会是不设定具体音高、随意性强的多弦“乱奏”; 第二,在处理旋律与乐队关系时,不以音响融合为乐器组合的目标,相反,还利用、甚至夸大乐器本身或乐器之间的音色分离;第三,启用或重用打击乐器组,使其作为一个独立的乐器组合出现,并成为衬托旋律陈述的主要音响,甚至为整个乐队的音响黏合剂;最后,在乐队全奏部分使用现代记谱方式,或者说是民间常用的无限制反复的表达方式,将各种固定音型的重复、模进和声部逐步累积作为音乐发展的基础,而不使用繁杂的声部进行及长音持续音的织体写法。以下分别举例说明。

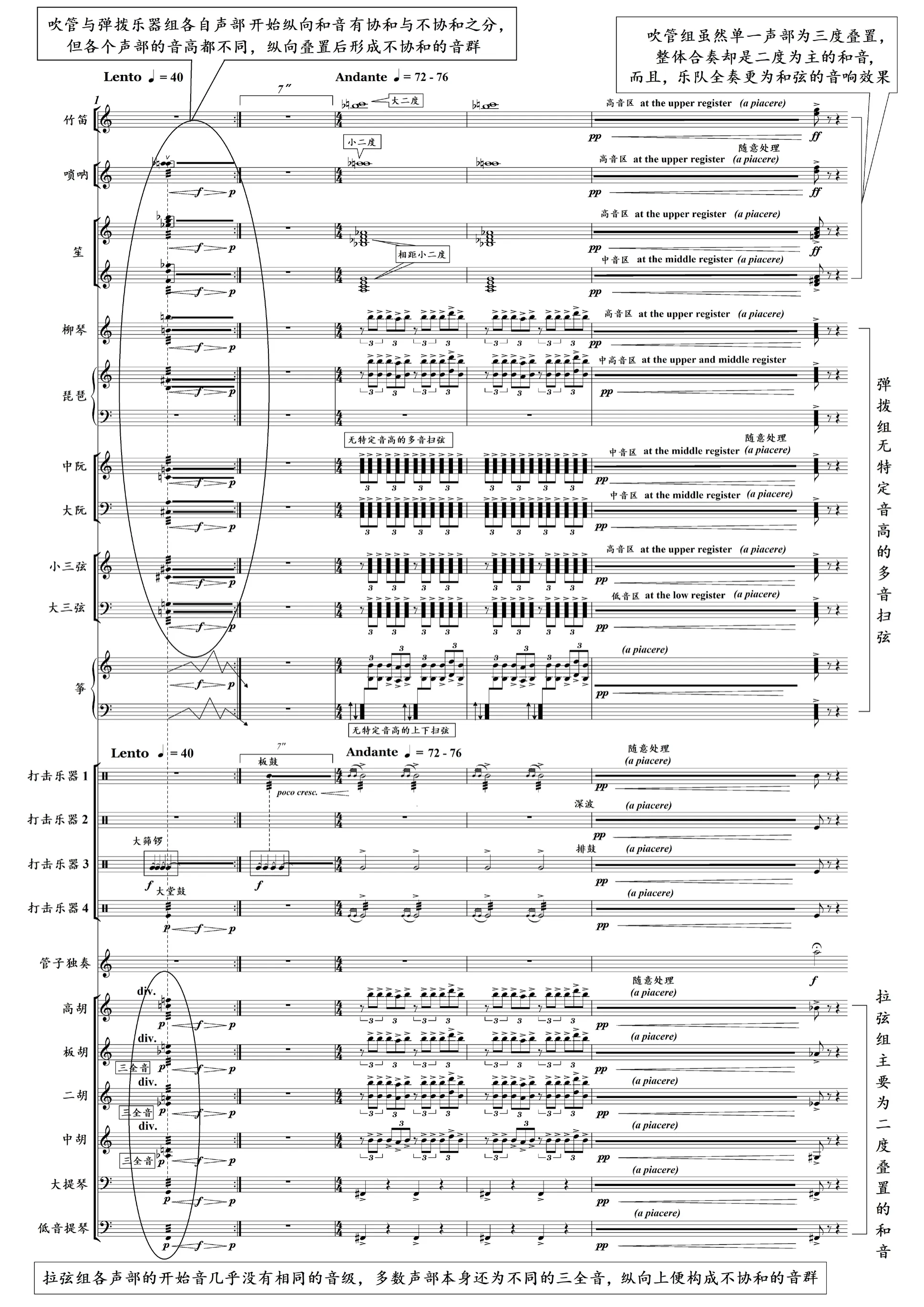

第一,乐队纵向音响的构成方式。前文已提到,民族管弦乐队的乐器大多数音色独特,音响不易融合,不适合做和声性的织体。本曲中,李滨扬便放弃了以三度叠置和声序进的乐队合奏音响,而将不协和的半音及三全音作为纵向音响的基础。以谱例9中乐曲开始时的乐队全奏为例,可以观察到:吹管乐器竹笛和唢呐两个声部出现在单一谱表时,和音为大、小二度(C和bB,A和bA),而像笙这种本身能发多声的乐器,其单一乐器记谱的音高是有从三度、四度、五度到六度不等的纵向音程,然而,这并不说明其音响为三度叠置的和弦,却只是为方便演奏而设置的音响局部。若将第3小节笙分奏的两行乐谱中的音级合在一起来看,即bBbDFbA和ACEG同时发声,每个音位实际上就都是半音碰撞。不仅笙是这样的合奏音响,其它声部的记谱和齐奏发音的情况均如此。并且,从第3小节到这个片段结束,弹拨乐组从中阮往下排列到大三弦的四个声部都用的是无确定音高、多弦扫音“乱奏”式的记谱法,整个乐队的各个乐器声部在第5小节还都标注了“随意处理(apiacere)”的术语,这更清楚地说明作曲家在此处并不要求听到和谐的音响,而是要营造尽可能强烈的、有清晰节奏点、齐奏的热闹气氛。乐队整体上就营造出旋律进行方向清晰、纵向音响不和谐,似没有经过训练的演奏员们各奏各的、音似准非准的合奏效果。这与在民间,民众通过富有地方特色的打击乐与其它乐器用各自方便的发音创造出欢腾热闹气氛的做法是一致的。

谱例10是曲中一个慢速片段,打击乐组的云锣和铝板琴高声部重叠演奏的旋律,有铝板琴的下声部在低七度的位置平行模仿,构成与弹拨与拉弦组对比的一个旋律声部。铝板琴用在此处是为了丰富和加强有音高打击乐组乐器与弹拨、拉弦组对抗的音响。弹拨与拉弦组的旋律轮廓与节奏是相同的,单个声部的旋律也是介于有调与无调之间,在纵向音响上,通过乐器声部间的分奏构成半音相撞和三全音叠置的不协和音响,这种做法为比较典型的多调平行,虽然横向的旋律进行上并不完全是同样的音程进行。另外,这例的最后一小节为独奏管子的旋律,是个五声性片段,给此旋律伴奏的弹拨乐器使用了无符干不定时值、二度邻音交替的滚奏,拉弦乐器则为二度邻音间交替的滑奏,其纵向叠置的音程保持了前面三全音和半音关系,由此造成在同一音区纵向节奏不统一、具有偶然织体性质的衬托性音响效果。猛一听上去,就像乐器各拉各的,不在调上或拉不准音一样。这种只求旋律的走向一致、节奏一致,但具体发音和节奏实际上并不一致所表现出来的音响效果,就像没有经过合奏训练的普通民众,聚在一起抒发大家共同的情绪,虽唱着同一首歌,却是在参差不齐地各唱各的调。

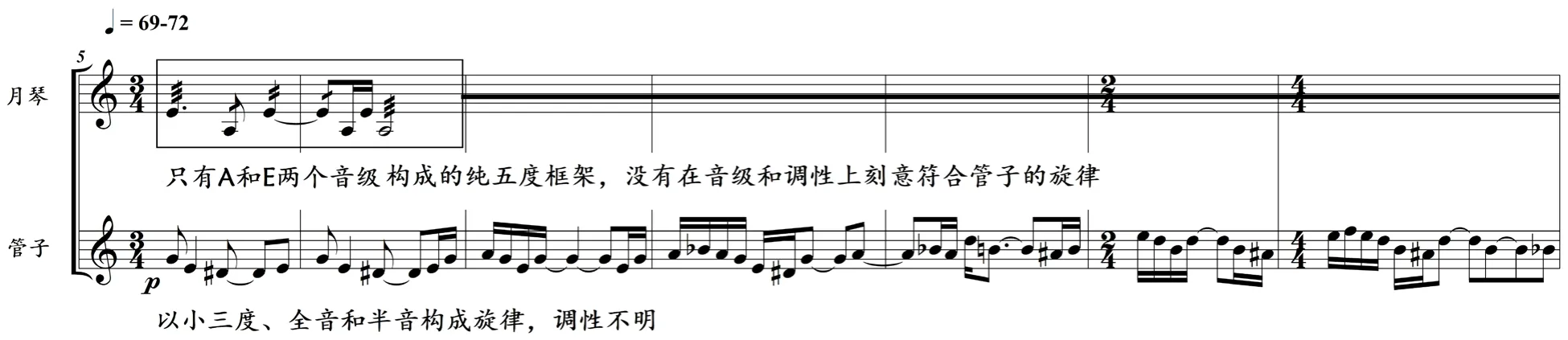

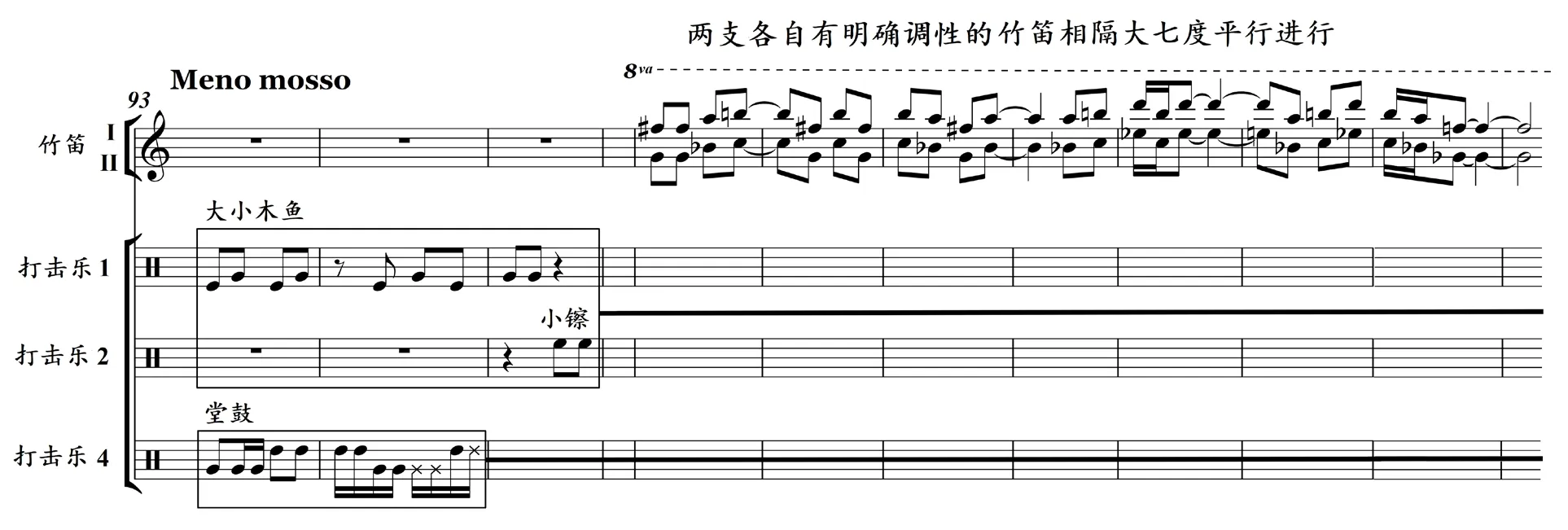

第二,乐器组合中的音色分离。《山神》独奏管子的音色及其音律与乐队乐器之间没有相似或能够重合的,在其独奏时的伴奏织体则会特意突出乐器各自相异的音色,如谱例11中独奏管子第一次呈示主题旋律时,只有由音量颇小的月琴持续重复A和E两个音级构成的纯五度超薄织体,在音级和调性并没有配合管子旋律的因素,在音乐风格上也没有相似之处,反而更显出其点状发音和线性旋律间音色分离的写作思路。在使用同类乐器时,也有类似的音色分离做法,如谱例12中的竹笛声部。例中的两支竹笛演奏的是同一条旋律,却始终保持相差大七度的音程在超高音区平行进行,使本来应为相对和谐的同质乐器也产生音色分离的效果。这样的做法还是表现出民间合奏时,会用不同调的竹笛演奏同一首乐曲的随意性。

第三,打击乐器组所起的重要作用。随着音高乐器不需要调性统一和纵向音响和谐的写作思路而来的是,打击乐器以其乐器种类和发音方式多,还具有能够罩住整个乐队音响的力度,提升了在乐队中的地位。打击乐器的组合可以作为旋律的伴奏,就如同谱例12中给竹笛双调平行旋律做衬托的打击乐器组一样。谱例12这组打击乐合奏是以不同音高堂鼓的鼓心与鼓边击打音色交替、基本上16分音符发音点频率打底、大小木鱼音响交替由小镲收尾的三小节长度节奏型循环,衬托竹笛基本以均等八分音符呈现的旋律,旋律和木鱼均等节奏带来的一点呆气和不在一个调的平行旋律透出浓浓的乡土气,使这段音乐音响色彩丰富、颇具情趣。

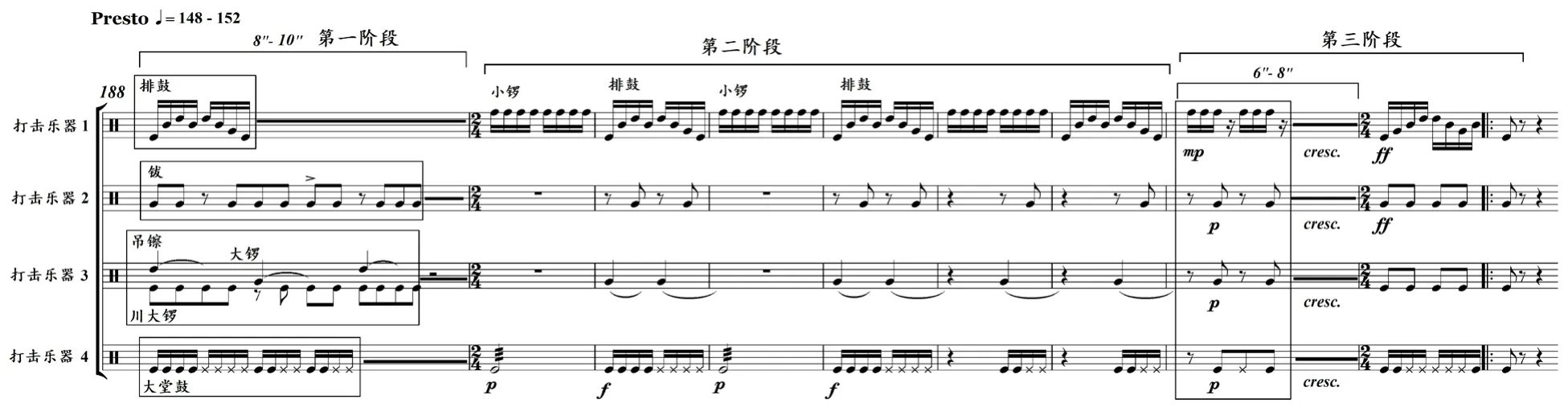

谱例13是本协奏曲中,作曲家自己设计多段打击乐组独奏的锣鼓段落之一。这个独奏锣鼓段乐器集中在各种金属类乐器和部分鼓膜类乐器,从击打发音的组合方式上可分为三个阶段:开始第一阶段为读秒限时的节奏型无限定反复,做背景的是击打频率不高、但余音长的金属类低音乐器、带有明显川戏色彩的川大锣,以快速八分音符的频率连续击打,其余音也就连成了一片,类似乐队持续音的演奏效果,大堂鼓由于鼓的直径宽、体积大,鼓槌击打鼓心后能产生包容其它音响的共振,吊镲、钹、大锣在不同节拍点上有长短余音的发音及排鼓不同音高琶音式高频击打为前景;中间6小节2/4拍的第二阶段排鼓与小锣同速的音响交替,加上大堂鼓强弱分明的高频发音点配合,造成了音响前景的音色变化;最后的第三阶段又是从数秒限时开始,以四分音符为单位的相同鼓点、从弱到强至结束。类似的独奏锣鼓段还有几处,每段的乐器配置和锣鼓点各不相同,却都是作为一个重要的音响组合穿插在独奏和乐队合奏之间。

谱例9.《山神》开始全奏(第1-4小节)[5]

谱例10.《山神》多调平行旋律的纵向音程关系(第173-178小节)[5]

谱例11.《山神》旋律不同调式纵向呈示造成的音色分离(第5-11小节)[5]

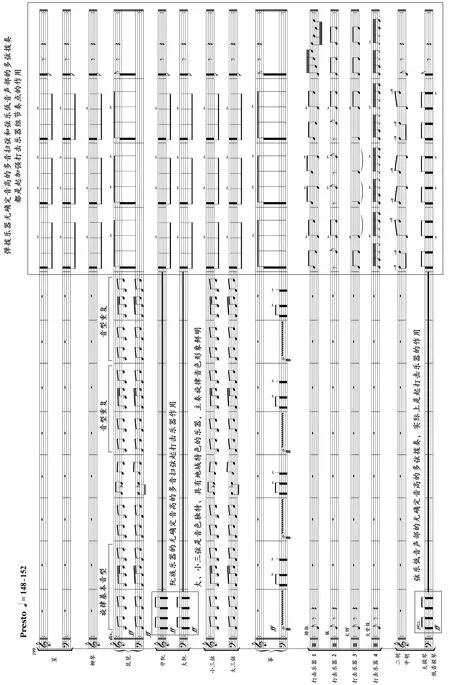

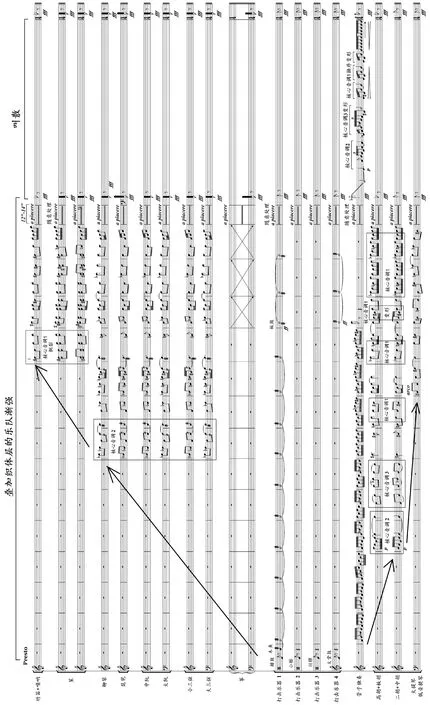

第四,乐队全奏部分非主调织体的表现方式。本作品的体裁是协奏曲,乐队以伴奏或间奏方式出现较多,乐队全奏安排在乐曲的开始与结束位置,以及两次快速部分的开始和高潮部分。全奏及高潮的呈现方式,基本上类似民乐合奏中的大齐奏,有音区的变化,有逐渐叠入重复性不同旋律的织体叠加,有与旋律节奏同步、发音点较随意的“乱奏”,但是没有主题加伴奏、和声紧张度递增的主调织体写法。谱例14是由乐队开始的一个含有旋律表达的段落,旋律本身很简单,只是重复性的上行小三度加含半音的级进下行,由弹拨组的琵琶和具独特音色的大小三弦在中低音区以强力度拨奏出。这里旋律中的小三度还是从核心音调中抽取的,自傣族、彝族民间旋律中提炼出来的特征音程,而使用弹拨乐、特别是大小三弦演奏旋律,则是重现了少数民族歌舞场面中,舞者手拿弹拨乐器、边舞边弹的情景。舞动中弹奏的旋律不会很复杂,而且节奏比较整齐划一。此外,其它乐器,包括音响融和性能较好阮族乐器和筝以及大提琴与倍大提琴,都是无确定音高、均等八分音符节奏的多音扫弦或拨奏,加上最后4小节实际为2/8与3/8拍非规律重音循环的全奏,其中新加入的弹拨与吹管乐器同样为无确定音高的多音合奏。这些有音高乐器这样设计安排的原因是,在最后4小节里,打击乐组合加入,其音量足可以盖住其它所有乐器组,因此,能发出多音的乐器无论演奏什么音,三度叠置的也好、有无确定音高的也好,实际上是一概听不清的。既然此刻只需要热烈的气氛和明确的节奏点,写作者又何必费心给这些乐器安排什么具体音高呢?

谱例12.《山神》中锣鼓段衬托的竹笛双调平行旋律(第93-104小节)[5]

谱例13.《山神》中独奏的锣鼓段(第188-199小节)[5]

谱例15是本曲的结束部分,也是一个乐队全奏段落,写法上非常类似戏曲唱段在结束前渐强到高潮顶点后的叫散。渐强的部分是通过旋律片段的逐步叠加而成,这些叠加的旋律并不完全一样,但都来自核心音调,也没有统一在一个调上,各乐器声部只是在各自适合音区演奏。因此,能够听清每个旋律片段的进入,随后就混入已存在的音响里面,最后在渐强的顶点煞住,待管子的独奏再次强调乐曲的几个核心音调之后,整个乐队以一个无确定音高的、多音齐奏结束整个乐曲。这种写作方式,其实就是民间传统中器乐合奏方式,即各乐器声部齐奏同一条旋律,但由于发挥乐器各自的演奏特性产生变奏而成为合奏。李滨扬在这个片段虽然使用的是不同旋律材料,但写作思路还是齐奏,并无调性和声填充或支撑、持续性低音托底的西方传统写作思路。

《山神》整体结构框架也没有像当时民族管弦乐队常用的那样,使用西方曲式的再现性结构,而是以速度变化来划分的两个大部分,每个大部分再各自分为慢速与快速两个次分阶段,其中慢速的阶段会有散化节拍和有常规节拍入板的区分,快速的阶段都推向了乐曲的高潮。两种速度的并置,体现出倾诉式咏唱与欢乐群舞间的对比,也比较符合西南少数民族音乐表达的方式。不过,本曲并不完全限于对民俗的场景化描述,还通过这

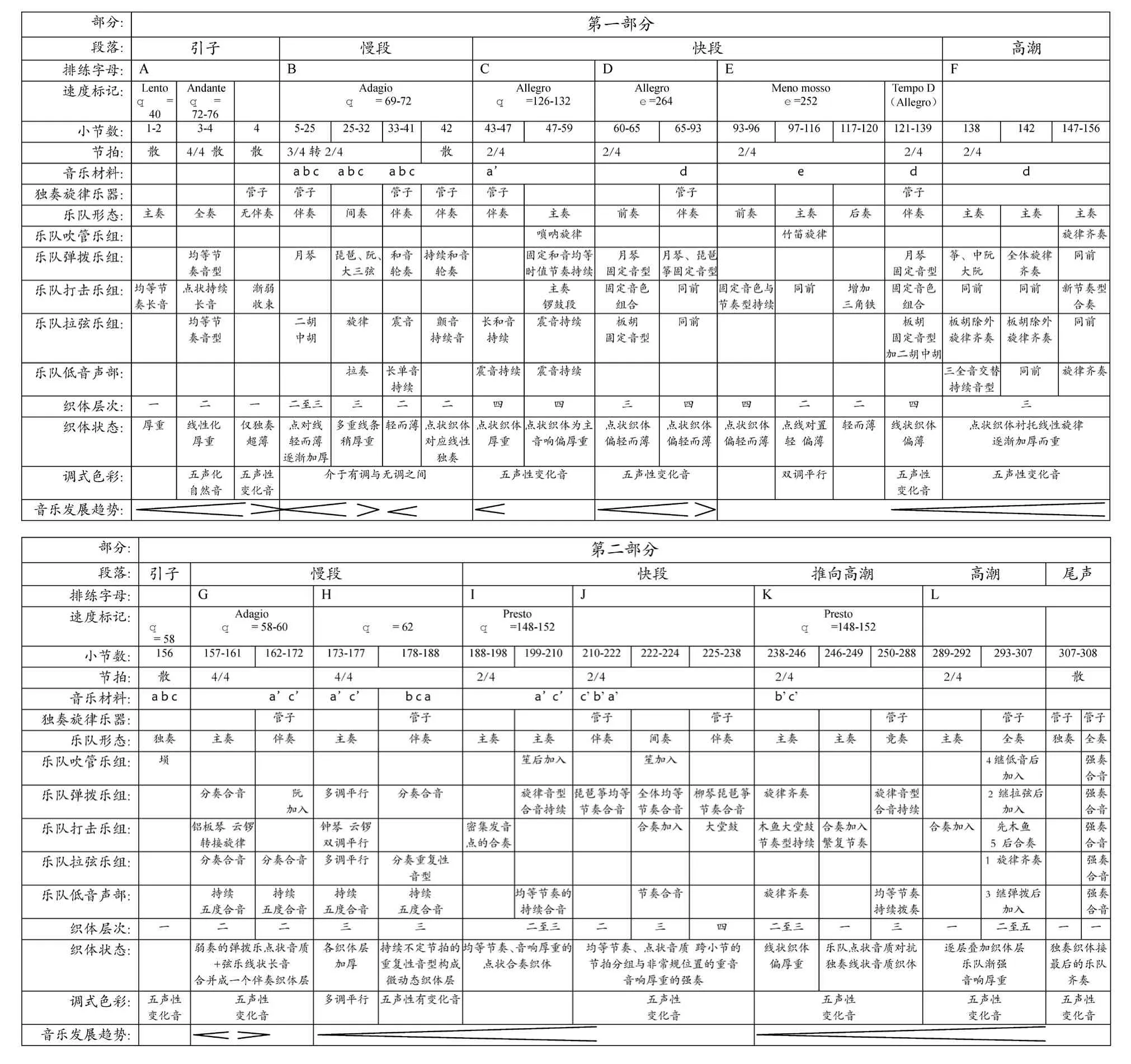

样的方式展现出精神层面的博大情怀。此外,本曲中的锣鼓段表现突出,不光是在全奏中配合,更有多段纯锣鼓炫技式的独奏或领奏段落,配合着管子的独奏,从风格上更接近北方风格的鼓吹乐,而在音乐素材和表现风格上,却带有明显的西南风,两种不太相同的曲风居然融洽地结合到了一起。表1是《山神》整曲的曲式结构与乐器布局图式。

谱例14.《山神》乐队旋律(第199-210小节)[5]

谱例15.《山神》结尾处叫散(第292-308小节)[5]

表1.《山神》曲式结构与乐器布局图式

从这个图式中还可以观察到,在管子独奏段落之间,有多个长度不等的乐队合奏段落。这些段落中,既有单一音色的独奏、重奏和齐奏,又有单一乐器组的独奏和不同乐器组的合奏。独奏与重奏的乐器包括吹管组的竹笛重奏、唢呐和埙的独奏,打击乐器组有固定音高的铝板琴和云锣的独奏与合奏,还有拉弦组二胡声部的齐奏,以及音色组合不同的纯打击乐锣鼓段。这些音色、演奏及乐器组合方式多样的安排极大地丰富了整部作品的音响色彩。另一方面,整曲通过两个大部分内部相似的引子-慢段-快段-高潮的安排、相似音乐材料的呈示与发展,以及旋律写法呼应的组织方式,也达到统一结构的目的。比如,第一部分慢段管子开始旋律的下小三度进行,在第二部分慢段管子开始于其倒影的上小三度进行,后续旋律中还有核心音调局部的倒影进行,均为一种呼应方式。另外,第一部分快板至高潮结束时煞住接独奏埙散节拍的演奏,也与第二部分快板至高潮煞住接管子独奏的尾声相同,这是戏曲中比较典型的叫散做法。而且,第二部分开始埙演奏的旋律就是第一部分开始管子演奏的旋律,而尾声中管子演奏的旋律又是对核心音调的回顾。这种既没有使用再现三部性曲式原则,却又在旋律素材应用和乐队写法上的照应,也同样起到了统一乐曲整体结构的作用。

结 语

以上从三个方面解析的《山神》中逆反式构思与写作,其中不乏对当时能接触到的西方近现代技法的吸收和借鉴,如对不协和音程、多调叠置、偶然性织体和无确定音高记谱的使用。但是,正如前言中所提到的,作曲家并非仅仅在做将西方近现代技术用于民乐写作的探索,而是从对所用乐器本身表现力的认知出发,明确作品的写作意图之后,才选择了在三个方面的逆反式写作。换言之,李滨扬意图通过管子和民乐队传达出来的音乐气质为“野”或者“土”,即来自山野的乡土味,要以一种随心所欲的纯自然状态表现出来,同时,还要具有精神内涵支撑的宏大气势。这样的音乐如果使用当时惯用的旋律优美动人、结构方整而清晰、音响和谐而抑制力高、修饰性强、偏“洋范儿”的专业写作方式,就会显得手法不到位,束缚了音乐的表现力。为此,促使作曲家深掘所用乐器可能的表现手法,以达到其写作意图。尔后,在乐器技法表现力上的发掘,以三个方面的逆反式构思与写作展现出来,如前文所论。现将其要点及创新点归纳如下:

第一,将擅长于表现北方汉族民间音乐风格、能模拟人声哭腔、演奏荡气回肠倾诉式旋律的管子,反地区风格用于表现南方少数民族风貌的音乐,但超越仅仅风土民俗的展示而升华到表达被雄伟壮阔的山景震撼而产生的一种博大情怀上,同时也提升了传统无按键管子的专业演奏技巧。

第二,在汲取民间特性音调创作旋律时,夸大民间乐器滑音作用、反调式调性以半音和三全音对核心音调进行加工和延展,从而构成一种句法气息长、介于有调与无调之间、自然而具有风格特性、发展方向清晰且有新意的旋律。

第三,对于不适合演奏柱式和声织体的民族管弦乐队,反当时力图缩小乐器间因音律不同造成的音准以解决音响和谐度欠佳的问题、并追求音响融合的主调多声织体编配以及使用再现三部性结构的做法,回归各类民乐器最自然的表现方式,使用大齐奏式的乐队写法。作曲家启用有地域风格的弹拨乐器,以音色分离的处理突出其独特的音色,并采用以不协和音程的多调叠置放大乐器间音律音准的差异,甚至将弹拨乐器也作为噪音乐器,以其无确定音高的多弦拨或扫奏法来强调节奏点,更增加了打击乐器组独奏与合奏的篇幅以达到营造宏大气势的目的。这些经过专业技术设计出的表现手段所显现出来的业余范儿,加上以速度渐变方式的整体结构组织,准确地表达了作曲家的音乐构想,也创出了一条新型的民族管弦乐队编配之路。

上述所说器乐演奏上的自然状态、随心所欲和业余范儿,并不是真正顺其自然、放任自流的作曲态度,而是从技术手段、结构节奏到内心听觉都是仔细掂量并考虑到听众接受能力后严格把控、精心组织起来的。比如,旋律始终围绕简单而集中的核心音调组织和发展的手法、整体结构在速度、乐器选择与组合上前后照应的思路,都是经过专业作曲课训练、在创作中积累足够的经验后才能熟练应用的。此外,协奏曲使用单乐章的结构,也是作曲家根据现代人随着生活工作节奏的加快,将传统大型交响曲三或四个乐章30分钟左右要表达的内容压缩到共12分钟、有不同速度组合的几个段落中,并遵循了中国传统器乐曲常用的散、慢、快、散的习惯,设计出本曲内含慢与快两个段落、类似循环的两个大部分,符合人们内心节奏变快的音乐欣赏心理①来自本文作者在2018年10月17日对李滨扬的当面采访。。如此,称本作品是“新潮音乐”的代表作,并具有较大的影响力,对当代创作仍有启示和借鉴作用,此言不虚也。

初稿2019年2月20日完成于北京