民族音乐学视野中的记谱思维与场景重现

—— 以小提琴曲《丰收渔歌》呈现的岭南风情为例

关文辉(星海音乐学院,广东 广州 510500)

在音乐表演领域,以形态学等理论与方法来探究乐曲的二度创作规律由来已久,但就音乐作品创作与演绎的文化背景与“行为层次”而言,不少经典作品的问世与流传,并非仅仅取决于作曲家创作思维中的“形态”设计和技法堆砌,而是更多与创作者(一度、二度)在音乐演绎及相关文化体验中的“主位”“客位”关系相联系。

小提琴曲《丰收渔歌》是一首取材于广东汕尾渔歌的民族化器乐作品,透过其记谱内容与音乐演绎之间的关系,我们不难看出,相关主题性格、结构元素等形态规律既为我们描绘出一幅幅栩栩如生的岭南音画,更以音乐记谱与音乐表现间的关联与互动素材,为二度创作者提供了音乐表演及作品演绎不可忽视的一个研究层面:即创作素材、记谱方式与场景再现诸元素间的多维度并存与发展 。本文以此为切入点,与方家共同探讨。

一、作为 “场景重现”的记谱材料

通常而言,能够进入创作者视域、并使音乐材料“形象化”的对象,无论是具体的还是抽象的,都可唤起音乐家的创作反应,包括该对象所引发的音乐思想、具象特征、行为过程等。[1]233本文视域中,作为追踪并提炼“音乐形象”的小提琴曲《丰收渔歌》,从一开始便通过这一角度,在记谱材料选择与整合利用等方面,被创作者赋予了主位、客位关系上的“场景重现”意义。

(一)记谱符号

符号学认为,符号是一种能够联系社会活动主、客体关系的元素,具有能指(Signfier)和所指(Signified)之二元关系,具有相互影响,不可分割的整体意义。[2]本文视域中,具有音高、时值等记录特性和特定器乐语言元素之双重意义的五线谱系统,属于一种“图像记谱法”,是欧洲传统音乐及创作原理的产物。其主要作用在于,不仅浓缩了上述主客体之基本关系,而且以自身记谱材料与组织方式,揭示了音乐创作活动特有的符号意义。

小提琴曲《丰收渔歌》的记谱材料取材于广东潮汕地区渔歌,具有旋律优美、节奏明快等特点。该曲第一部分(如歌的行板)主题简练、情感质朴,第二部分(小快板)主题酣畅、律动鲜明,二者的记谱材料各有侧重、相得益彰,并通过记谱内容及自身逻辑呈现出一目了然的“符号性”规律:

谱例1.《丰收渔歌》第一部分(如歌的行板)主题

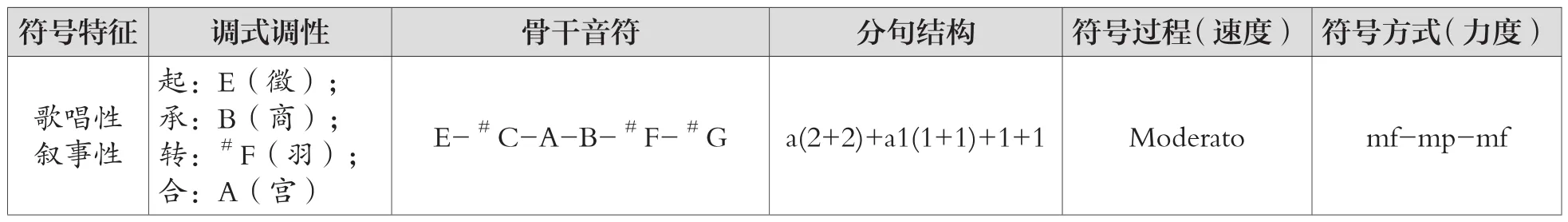

从音调构成与记谱材料的关系来看,其符号组织的逻辑发展可归纳如下:

表1. 《丰收渔歌》第一部分主题符号组成

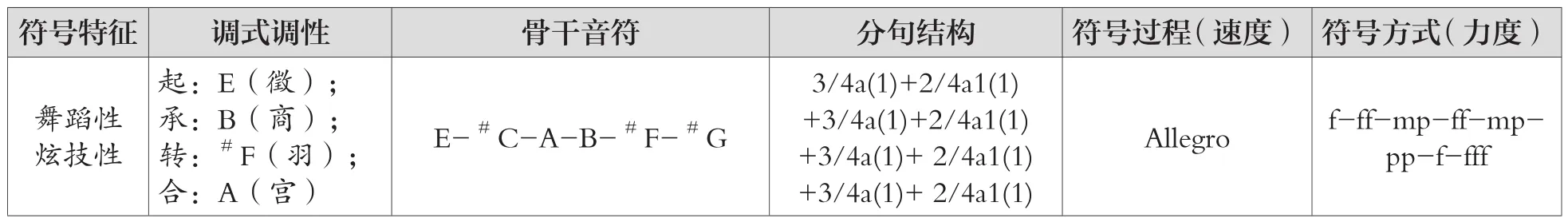

与谱例1和表1所罗列的系统性符号元素相比,该曲第二部分(小快板)记谱中的主题形态既具有与之相联系的歌唱性和抒情性特点,同时又以自身音调和多声部音型凸显出另一种符号特征,即舞蹈性和炫技性相结合,并与特定“场景”紧密联系和呼应的欢快情绪和奔放性格:

谱例2. 《丰收渔歌》第二部分(快板)主题

从以上主题材料可以看出,作为相关乐谱材料记录的符号元素不仅更加密集紧凑(包括横向织体和纵向织体),而且通过不同节拍构成的“平行性”交替和演进,揭示出两个主题既对比鲜明、又相互融合的逻辑关系与音乐特质。其符号组织同样可归纳如下:

表2. 《丰收渔歌》第二部分(小快板)主题符号组成

(二)记谱“变量”

记谱文化史显示,五线谱符号系统所涵盖的上述主题元素,是基于“有量音乐”而形成的记录方法之一,其原理与应用经验,不仅为流动性乐音的纵横关系带来了特有的“变量结构”,而且为音乐表演的舞台模式和技巧设计提供了必要的前提和依据,本文表1与表2所概括的符号元素,可视为小提琴曲《丰收渔歌》创作活动及其记谱“变量”的基本呈现之一。

首先,以五线谱记录的上述两个主题的“变量”,总体上具有两种特征,其一,在一定的“旋法”规律中,相关骨干音符的音域及音程具有自身运动趋势,加上节拍节奏等组合态势,两个主题之“变量”具有相似相通的稳定结构。以谱例1的旋法构成为例,如歌的主题包含E-#C-A-B-#F-#G六个骨干音(按音符出现先后顺序排列),总体呈现音域开阔、音程平稳之态势(e2-#C3-#F3),其中,骨干音(A)在起、承、转、合为基础的对称性双乐句中共出现六次,并作为调式主音落在乐段尾音之上,成为六个骨干音中不仅出现频次最高、而且最具贯穿力和凝聚力的一个音符。该谱例第一小节开始,以四拍子维系的音列,通过十六分音符、八分音符贯穿而成,根据表1所示之曲体内容,其“变量”可划分为一小节一个音调性组合(乐汇),就其单乐段结构布局而言,亦可视为起、承、转、合的四乐句结构,上述两种时值组合,加上对称性切分节奏、附点性节奏的衔接,形成了该音列运行的有效动感和起伏形态。

其次,以上主题不仅与五声音阶所包含的汉族调式(A宫调式等)相关元素相联系,而且在起句、转折等重要位置伴随粤乐音调特有的“变宫“和“”变徵””色彩。如谱例1第二、六、七小节连续作为骨干音出现的变宫(#G)与装饰音、波音等相结合,在调式功能推进下,凸显出与粤乐音调紧密联系的“偏音”(变宫)色彩,而在谱例2中,由徵调式(E)构成的密集音型,通过3/4拍和2/4拍构成的混合节拍形成叠加性递进和推演,加上双音、装饰音所强化的“变徵”,同样成为支撑和发展该主题的又一变量因素。

由此可见,作为乐谱记录的五线谱符号系统,虽具有“能指”和“所指”意义上的整体组织结构,但其“能指性”材料内容只有在与创作者的具象思维、行为取向相联系时,才能够成为追踪或启发“场景重现”的音乐手段或动力。换言之,小提琴曲《丰收渔歌》之记谱符号及其运行规律,正是通过上述创作原理之功能转化,为创作者的创作动机提供了“场景化”和“形象化”基础,正如有学者所指出,记录于纸上的音乐作品的“复杂性”,恰恰在于如何判断其音乐规律与生活真实的关系。[1]47-48

二、作为“记谱思维”的行为方式

如前所述,通过记谱符号及其变量元素的布局设计,小提琴曲《丰收渔歌》被创作者赋予了主位、客位关系上的“场景重现”意义,然而,乐谱毕竟只能记录创作者(一度、二度)相互关联的一个“侧面”(为演奏者提供“有量乐音”的重要依据和“蓝本”),而非创作手段所涉及的全部艺术活动。就东西方音乐文化演进的不同阶段的研究而言,作为相关社会音乐文化活动重要见证者之一的不同乐谱记录手段(如欧洲早期“音位谱”、中世纪“纽姆谱”以及印度、日本与中国古代“文字谱”等),其历史背景与人文意义(功效)亦可谓各有千秋、殊途同归。因而,选择五线谱作为该曲主题呈现及相关符号元素的现实理由与音乐载体的关系,反映了创作者有关该曲记谱思维特有的认知角度和行为特征。

(一)描述性记谱

民族音乐学家认为,记录或保存濒临消失的音乐,本是19世纪以来人们广泛采用记谱法的目的之一,20世纪至今,采用标准化规则客观记录音响(或创作音乐),则来自描述和分析音乐作品的需要。[1]51小提琴曲《丰收渔歌》采用的记谱方式,呈现出二者间历史演进和各自特性相互影响、相互促进的一个侧面。

小提琴曲《丰收渔歌》主题呈现及其“变量元素”所涉及的“场景重现”,首先是建立在以乐音组织为形态特征的“描述”之上,创作者选择以五线谱符号系统为相关内容记录载体,既反映了作曲家对于使用独奏、伴奏乐器(小提琴与钢琴)之器乐语言的规律的重视,也折射出五线谱作为承载“记谱思维”的重要工具,为创作者描述一定的音乐形态和“场景”内容而发挥的缜密功能的优势(如谱例1及谱例2所示):

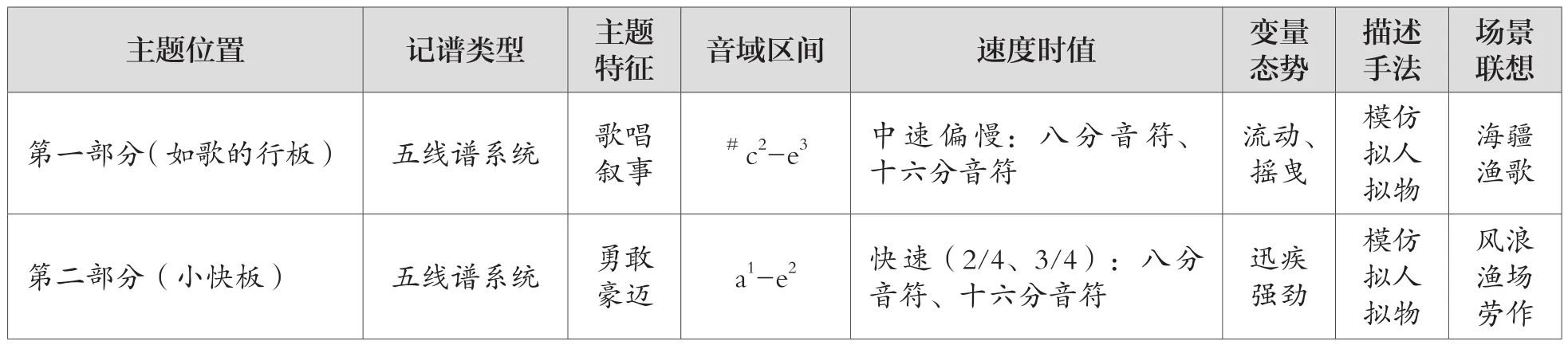

谱例1中,独奏小提琴首先以悠扬舒展的“歌唱性”运弓,在高亢明亮的音区(E弦)奏出优美的汕尾渔歌主题,婉转迂回而又洒脱自如的二度、三度、四度、五度(有时六度、八度)音程,伴随着巧妙而有甜美的装饰音、波音等,通过十六分音符、八分音符(含切分节奏)等时值组合,真切而又生动地描述了渔舟泛波、歌声回荡的情怀与情境。而在谱例2中,独奏小提琴以密集的同度、二度、三度、四度和五度双音及八分音符、十六分音符时值组合(2/4与3/4节拍),通过快速而又有序的切分音型及装饰音等排列,在“跳弓”“撞弓”等技巧引领中,伴随主题动机相辅相成、循序渐进,形成一幅又一幅或惊涛骇浪、勇往直前,或渔场劳作、喜庆丰收等动人场面。两个主题创作所透射出的“记谱思维”及其场景联系如下表所示:

表3.《丰收渔歌》“记谱思维”对照表

(二)表述性记谱

上述分析表明,小提琴曲《丰收渔歌》通过“描述性”记谱过程,以自身特有的符号系统,较完整“传达”了创作者所设计的音乐场景。值得提到的是,通过相关“记谱”展衍笔者观察到,伴随该曲主题及其相关元素发展所带来的记谱手段的多样化,以及记谱对象所涉及的多样性文化要素的演变,原先作为音乐本体记录或形态分析的“被动性”记谱方法及其认知思维,仅仅停留在乐曲创作(含一度、二度)主、客位关系的一个部分,有关作曲家创作活动(一度)涉及的文化元素(包括作曲家自身审美特征)之“行为”需要,则未能在这一条件下形成足够的“表述”空间。有鉴于此,为更好地解读相关作品创作的“主动性”记谱思维,有必要就创作者(一度)涉及该曲的“行为”层面及其与二度创作者的关系,进行“描述性”记谱以外的认知与探究,本文所谓“表述性”记谱,总体上与这一思考相联系。

如前所述,“表述性”记谱体现了一种“局内人”与“局外人”的体验特点。小提琴曲《丰收渔歌》创作以五线谱为记录方式的选择,是作曲家采取“洋为中用”及“中西合璧”创作立场的直接反映,其过程与结果有利于作曲家以小提琴独奏艺术为载体,并以我国沿海地区民间音乐素材为切入点,通过音乐语言的“器乐性”嫁接与切换,展示作曲家创作思维与现实生活体验相结合所萌发并展开的音乐形象与主观性审美的衔接及场景。例如,该曲第一部分(慢板),五线谱记载的独奏音符不仅在音乐听觉上悠扬连贯、抒情婉转,具有鲜明的汕尾渔歌特色,而且在视觉上整齐秀丽、起伏均匀,其中,五线谱特有的记谱规律,为独奏声部富于歌唱性的音域和音色从相关民歌元素切换到另一种“器乐语言”,并从中传递出作曲家某种“表述性”需要,提供了更多可能性。正是基于这一点,就创作对象及其记录过程而言,作曲家既是《丰收渔歌》的“局内人”,又是其“局外人”,前者源于作曲家作为五线谱记录者的主体属性,后者则涉及作曲家作为创作对象与场景的“旁观者”或“采风者”立场,二者既不能相互替代,也不能有失偏颇,而是交汇为一个共同聚焦,成为解读创作者“行为方式”与“场景重现”之关联的不可忽视的条件之一。

其次,无论从记谱活动的历史演变还是作曲家的现实“行为”功能来看,五线谱作为音乐描述与音乐分析的“标识性”载体之一,其“静态”音符组织(一度创作)切换到“二度创作”过程,离不开创作者(一度、二度创作)之间有关“音乐符号与自然语言的对比”的交流,[3]换言之,作为“被创作”的小提琴曲《丰收渔歌》之记谱符号,只有在一度创作者为二度创作者切实提供了记谱目的与符号特征之后,相关音乐演绎和“场景重现”才具有更大的艺术空间。以五线谱相对缜密和清晰的记谱惯例所提供的“蓝本”而言,二度创作者正是通过不同谱号承载乐音组织的旋法过程、纵、横织体等形态结构的考察,以及相关记谱思维与作曲家“行为”元素的联系的审视和判断,获取一度创作者有关独奏声部模仿人声歌唱、万顷波涛等元素的“表述性”信息,从而使“静态”记谱成为一种“变量性”音乐艺术作品。

小提琴曲《丰收渔歌》记谱元素所反映的创作思维是一种多维度的艺术“行为方式”,从记谱研究的目的与音乐表现的关系来看,如果说“描述性”记谱较多反映一度创作与五线谱记录方式的标准性、象征性符号联系的话,涉及创作者主观倾向(包括音乐叙事、抒情及景物描绘的取向与视角等)“表述性”记谱的呈现与探究,则可为相关“行为”的符号解析提供更多、更大的音乐演绎空间,正如该曲创作者李自立谈及相关体会时所说:以大海为生是一种生命挑战,缺乏对于大海的深爱和战胜困难的勇气的人,难以真正理解渔家生活。二度创作者(包括其他阅谱者)通过“描述性”“表述性”二者之结合,探寻该曲创作之“局内人”与“局外人”关系,进一步演绎该曲音乐主题的记谱思维与“行为方式”之规律,由此可见一斑。

三、作为“岭南风情”的音乐语境

民族音乐学家认为,语境是一个音乐参照点,语境围绕着音乐,并解释着音乐,[4]换言之,如果将作为文化中的音乐的“参照点”视为某种或某些“符号标识”的话,缺乏“参照点”的乐音记录,就可能缺失“语境”意义。如前所述,本文视域中的记谱思维及其符号体系并非孤立和单纯的被动存在,小提琴曲《丰收渔歌》创作活动正是通过主题内容所贯穿的“描述性”和“表述性”记谱元素,以及相关乐音组织、形态规律(调式调性、旋法特征、节奏元素、织体结构)等乐谱符号呈现,为二度创作者涉及“场景重现”的真实判断,以及恰当的器乐语言和个性发挥,提供了揭示并演绎相关音乐语境的重要依据。

(一)个体语境

即本文视域中创作者(一度与二度)根据自身知识结构与生活经验领略或处理某种社会信息所涉及的观念及方法的一个层面,本文关于小提琴曲《丰收渔歌》创作及音乐演绎规律的相关分析,从一个侧面体现了与此相关的符号特征与“参照点”意义。与此相联系,就小提琴曲《丰收渔歌》创作所涉及的“描述性”记谱与“表述性”记谱及其符号特征来看,该曲创作之个体语境是与岭南音乐(亦称“广东音乐”或“粤乐”)特有的区域风格密切相关。

顾名思义,“岭南”意指南岭之南地区(含广东、广西、海南及曾经隶属我国的越南红河一带)。作为一种鲜明的地方特色,岭南音乐源远流长,被誉为集中原之精华、纳四海之新风,并自成体系。[5]3小提琴曲《丰收渔歌》通过“描述性”和“表述性”记谱所透射出来的 “语境”,较为典型地概括了其中的一些规律和音乐元素。

以粤乐传统“线式”及“线字”对应西方器乐涉及的“调”与“定弦”概念,为生动描绘和刻画汕尾渔歌特色、提升“洋为中用”之器乐艺术契合度打下基础,是该曲个体语境的第一个“参照点”。通常,西方器乐(弦乐等)多以C调的A为标准音,粤乐则以C调的G(亦称“合”)为标准音。值得注意的是,与此相联系,粤乐相关乐器“定弦”(弦乐器称“线字”等,管乐器称“指格”“指序”等)后的其他音级与西方器乐理论的物理音高并非完全相当。[5]214本文谱例1中,密集的十六分音符有规律地环绕八分音符,构成舒展流畅的旋律线条,加上与高音谱号相伴的三个升号,形成了貌似以A为宫调的旋法系统。但以粤乐原理及其相关惯例而言,这一被粤乐称之为“线式”的A宫调系统,还具有粤乐传统器乐语言以G音为“合”的风格特征(谱例1两个上下乐句起始均为E徵八度音程组合,具有传统之“合”功能)。

谱例2所贯穿的“描述性”和“表述性”特征,不仅同样反映了与此相联系的记谱思维,而且以该记谱所呈现的逻辑演变,延伸出与粤乐之纵、横组织关系相联系的音响设计,即不仅通过双音组合的密集音型展衍,描绘广阔渔场紧张热烈的劳作,以及渔船搏击风浪后胜利归来的一幅幅画面,而且以连续紧凑的“徵”功能转换,凸显了粤乐“线式”结构之“合”(G)音效。另一方面,与此相关(在其上方五度)的“商”(D)音之功能发挥,则淋漓尽致地体现了与粤乐组合“三架头”“五架头”(硬弓组合)相联系的秦琴、扬琴等拨奏和击奏相结合的“和音”效果(同一琴码相对应的四度、五度双音等)。

(二)文化语境

文化人类学家认为,文化传播及其效果取决于社会共享原则以及与此相联系的客观条件。由于这一前提,个人的文化“行为”得以为其他社会成员所理解,并赋予其生活意义。[6]本文视域中小提琴曲《丰收渔歌》之记谱思维与形态内容,应如何使自身符号系统获得“共享条件”,并通过个体“语境”所酝酿的相关“参照点”,进入社会成员们共同营造的更为丰富的“场景重现”之中?事实证明,有关创作背景,尤其是二度创作所涉及的音乐表演规律及其与受众的交流,始终是维系并提升创作者(一度阶段)记谱思维与主题表现之关系的重要环节。

如前所述,如果将“个体语境”视为小提琴曲《丰收渔歌》记谱思维的音乐“参照点”或局部“栖息地”,那么,无论记谱符号还是其中的“线式”概念等均可以在音乐形态中找到相关归宿。然而,作为社会文化内涵丰富、个性鲜明、生动有趣的符号系统之一,从该曲现有的“描述性”“表述性”符号记录来看,二度创作者及受众们并不需要完整捕捉到其中的“三架头”“五架头”元素(演奏者更无法以小提琴的独奏技巧准确效仿相关器乐语言),而是通过“以具体事物表示某种抽象概念或思想感情”的综合方式与过程,[7]凸显出更广阔的音乐形象与文化语境。

可见,小提琴曲《丰收渔歌》记谱思维所透射出的种种符号特征(包括曲体、旋法、织体等),在不同社会群体中,可以有不同的认知和理解:作为“个体语境”体验者(如二度创作者或其他相关人员),记谱内容所反映的有关粤乐传统特征,常常持续提示着他们的相关“场景重现”;对于二度创作者(包括体验该曲的相关个人或社会群体)而言,将该曲乐谱研究与相关区域文化特色、社会文化共享元素所联系的更为广阔的“文化语境”相联系,从“描述性”和“表述性”相结合的“局内”与“局外”互动中,更大范围地探索并体验该曲演绎的“符号标识”与音乐“参照点”,同样可以为音乐演绎的“场景重现”提供多维度“共享条件”。

民族音乐学视野中的小提琴曲《丰收渔歌》记谱思维与“场景重现”,是一个复杂的课题,其多维度研究意义不仅局限于创作者(一度与二度)自身有关“记谱思维”的观念、方法等选择与处理层面,还与这一创作活动相联系的记谱文化、历史演变及现实需要紧密相关。作为该曲音乐演绎的直接承载着和传播者,二度创作者(独奏小提琴演奏者、钢琴伴奏者)不仅可以从该曲记谱符号中获取相关音乐语言的基本元素,更应当以此为出发点,从该曲创作的“记谱思维”与“场景再现”的主位、客位关系的研究中,展衍和升华该曲音乐演绎的艺术真谛。尽管如此,从音乐表演领域有关二度创作的内涵与外延探究来看,以此为代表的音乐表演二度创作的系统性特质与方法,尚有待人们进一步研究和实践,但就小提琴曲《丰收渔歌》音乐演绎探索为人们带来的启示而言,不同阶段音乐作品创作的原理及其相互关系,以及相关内容从不同视角所反映出来的音乐艺术规律,已然从多维度为我们提供了越来越多佐证。 所谓粤乐所到之处,“三枫何习习,五渡何悠悠”,作为“岭南风情”音乐语境的一个参照点,该曲创作与音乐演绎的关系及其所验证的学科视野,正是由此而来。