讲好“本国故事”的电影视域①

—— 2018“一带一路”国际电影系列的话语框架建构

魏 佳(南京艺术学院 传媒学院,江苏 南京 210013)

在经济一体化和信息全球化的时代背景下,在习总书记“一带一路”合作倡议提出的五周年之际,各国均发现在政治互信、经济抱团发展下,文化包容乃至文化抱团成为当下之计。影视作品作为视听结合的综合性艺术,成了“本国故事”绝佳的承载体,受到各个国家的重视,影视作品的输出与交流也越来越频繁,本次2018“一带一路”国际电影系列展映活动就是在这样的背景下积极开展。但由于各国的文化与意识形态的差异性存在,在影视作品的话语框架中,如何讲好“本国故事” 是提升国家形象、增加国际话语权的重要途径,成为各国文化输出的时代命题。

一、何为“本国故事”

在电影视域中,“本国故事”是以一个国家为立足点,反映本国的主流文化、价值观念以及本国人民审美追求的故事。从“故事”的传播图谱来看,包括讲述者、讲述内容、讲述价值和讲述手法等。讲好“本国故事”是对外构建国家形象的重要因素,是文化走出去、展现文化自信、沟通各国情谊的重要手段。

在“一带一路”倡议中,涉及处于“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”沿线的60多个国家,这些国家自古代中国丝绸之路就建立了长远合作,由于地理上的亲缘性,他们在影像风格的呈现上有着一些共同的特征,但同时由于这些国家的多民族、多种族和多语种,在各种丰富的类型影片中能够感受到各自国家的文化气质和民族内涵。

在影视作品的输出和交流中,这些国家都面临着一个共同的命题,如何讲好“本国故事”,如何让其他国家的受众接受并理解“本国故事”。

美国著名学者塞缪尔·亨廷顿在二十多年前就认为,未来世界的冲突不再是经济冲突或是意识形态冲突,文明的冲突将主宰全球政治。电影就是这场文明的冲突中最好的承载体,电影之间的国际交流就是文明冲突最好的凸显和释放。所以,在电影的国际传播中,讲好本国故事,传递本国声音,成为当务之急。

二、电影中“本国故事”话语框架建构

讲好本国故事,需要探索和建立一套合适的话语框架,构建起影视作品中的对外传播话语体系。用本国的元素、世界的眼光,民族的内容、国际化的表达方式去构建故事,让本国故事被世界观众接受,去构建出一个个鲜活个性的“中国故事”“印度故事”“伊朗故事”“越南故事”……

当代中国话语研究中心主任施旭认为 :“话语是指在特定的社会、文化、历史环境下,人们运用语言进行交际的事件或这样一类现象。”[1]话语框架作为电影的研究方法之一,应该有着特定的主体性、时代性和语境。2018“一带一路”国际系列电影中建构的都是虚拟的故事,但反映的却都是本国日常生活,所以我们先探究虚拟世界的话语表达,进而建构一套话语框架,在有限的意义空间中去和受众的知识进行匹配。

(一)电影话语的主体性建构

建构“本国故事”的话语框架,首先应当考虑的是主体性建构的问题。以中国电影为例,在电影发展的百年岁月里也一直在苦苦思索和寻觅。十八大以来,“中国梦”“正能量”等等词语的出现,不仅成为政治热词,更是一种文化热词。十九大以来,习总书记更是进一步深度阐释和剖析了“中国梦”的理论内涵。而这些词语也像一盏明灯,慢慢照亮了电影创作方向和内容。

“中国梦”是中国文化的核心体现,“是中国电影文化国际传播的主体,解决了中国电影创作什么、传播什么的核心问题。”[2]

200多年来,“美国梦”一直激励着很多年轻人去美国开疆拓土谋求发展,而“美国梦”是美国软实力的综合体现,激励着美国影视产业的迅猛发展,同时也是美国电影的主体性体现。在这次展映的系列电影中,我们在越南电影、印度电影、波兰电影、白俄罗斯电影中,都看到他们在建构国家形象、希冀文化认同和努力实现“大国梦”的努力和信心。影展中越南电影《女裁缝》急迫地向观众展示了一个关于越南现代化与国际化的故事,高耸的建筑、与世界潮流保持一致的时尚文化、先进的理念;波兰电影《假扮未婚夫》中体现的先进的电视制作模式、人与人之间的温情与信任;伊朗电影《爱若重生》中展现的普通人优越的居住环境、良好的社会养老制度……“越南梦”“波兰梦”“伊朗梦”纷纷跃然屏幕之上。

所以,“本国梦”是各国文化的核心,从各国文化中提炼的“本国梦”则是电影本体性建构的核心,也是建构国家形象的有力武器。

(二)电影话语的语境建构

“语境”是语言学中的一个重要概念,简言之就是语言环境。在电影的话语框架中,语境就是电影话语的语言环境,按不同的维度划分可以分为社会语境和文化语境、本国语境和国际语境等。

本次展映的电影中每一部电影都反映了各自的文化语境和社会语境,这个综合起来就是本国语境。要文化抱团、联合发展就一定要考虑本国语境与他国语境乃至国际语境的契合度,这种契合要巧妙而不生硬,才能被观众潜移默化地接受。越南电影《女裁缝》就是在传统语境与现代语境、本国语境和国际语境的结合中略显生硬,所以使得观众的接受度大打折扣。

电影传播中想要本国语境与国际语境切合度高,这里存在着一个普世价值观的把握问题。普世价值观就是可以超越一切民族、种族、宗教、国家,对人类进步有着正面引导和积极推动作用的理念、价值和思想,是国际语境中的标准价值观。比如对于真善美的追求和假丑恶的鞭笞就是最为基本的价值观。印度电影最近几年世界影响力攀升,对于普世价值观的精准把握是一个重要砝码。

电影中的故事可以千变万化,但是价值观一定要普世。当年张艺谋电影《金陵十三钗》之所以在国际影展中失利,就是因为影片中价值观的表达与国际语境差异巨大。“一般来说,好莱坞电影不会有过多偏激的自我表现和思想文化的大肆渲染,而是致力于人物命运、故事情节的建构,以一种普世性的文化、道德观念被最广泛的观众所接受,以达到最佳的娱乐效果。”[3]

(三)电影话语的时代性建构

电影是时代的产物,又是反映时代的绝佳载体。电影的市场定位、主题选择、内容叙事、制作系统乃至宣传发行都与时代发展息息相关,所以时代性建构也是电影话语框架中的一个重要组成部分。

优秀的电影既能紧跟时代格局又不会丢掉自身特色,在二者之间寻求一个相对的平衡。好莱坞电影在最初的市场定位中,会针对影片的主题、故事、风格、演员、导演等等做一份详细的观众调查,电影上映后也会继续调查,根据观众的反映决定某种风格或类型的延续或者改变。这种事先和事后的调查方法已经延续多年,随时代改变精准把握观众的心理,是好莱坞电影经久不衰的秘密武器,也是时代性建构的典型体现。

“美国制片工业对标准化技巧和故事公式——确立的成规系统的依靠,并不仅仅是生产的物质方面经济化的手段,而且还是对观众集体价值和信仰的应答手段。”[4]美国的电影工业体系也深深影响一带一路上的国家。印度电影这些年发展迅猛,得到全球范围的好评,很重要的原因是他们始终把观众的需求放在第一位,在百年历史中精准把握时代脉搏,在宝莱坞的积极推动下,主动转换题材,由歌舞片主导转变为现实主义题材主导,从培育本国观众到培育全球观众,逐步获得国际影响力。

三、讲好“本国故事”的内核

搭建讲好“本国故事”的基本话语框架后,就要考虑具体的内核,就是如何讲述和书写的问题。

(一)主题建构——应时而讲

电影是造梦的艺术,但梦境都来源于现实也高于现实。每个国家都有着自己独特的历史和文化,有值得大书特书的传统文化和时代故事,关键是如何从历史与现实中提炼合适的主题。

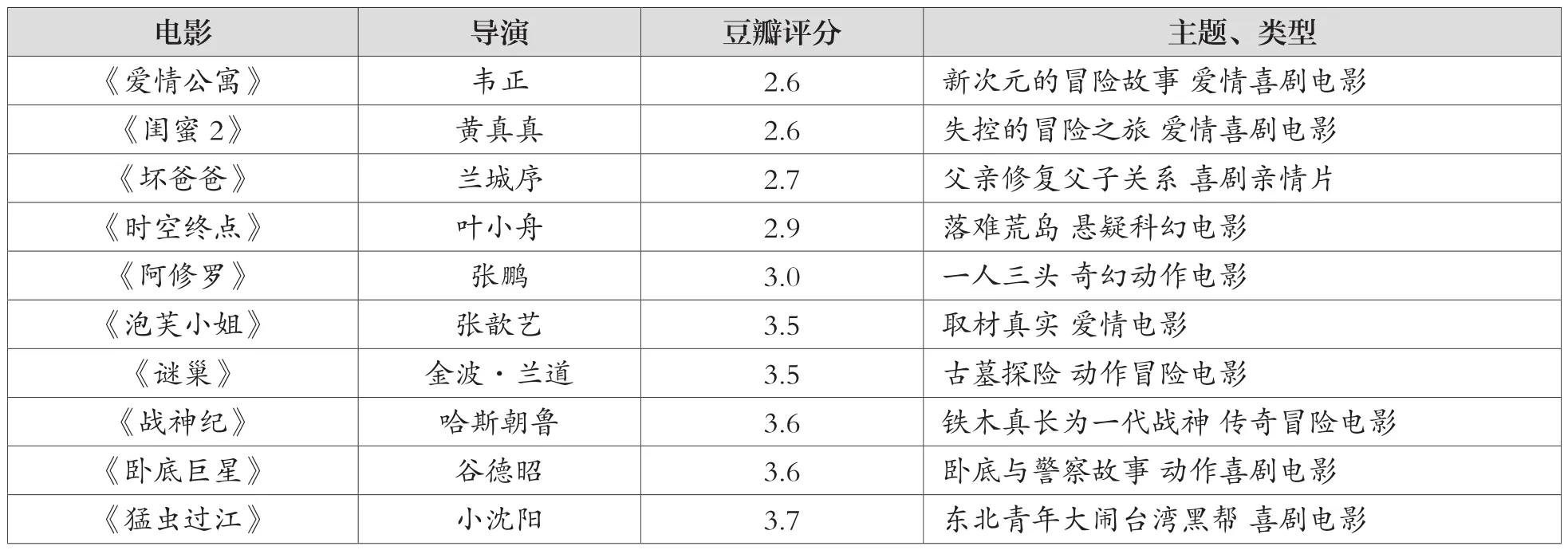

笔者梳理了2018年豆瓣评分最低的十部中国电影(见表1),专门分析了他们的主题和类型。冒险故事有4部,其中时空穿越的荒岛求生一部,古墓探险一部;另外奇幻动作电影1部,讲述现实题材电影两部,动作喜剧电影两部。

表1. 2018豆瓣得分最低的中国电影

我们发现,时空穿越、古墓历险、荒岛求生、奇特魔幻依旧是中国电影乐此不疲的拍摄主题,投资额巨大、演员阵容庞大、动画特效高超等元素是电影宣传的重要标签。其中投资7.5亿、一线明星坐镇的电影《阿修罗》定位于“东方奇幻”大片,讲述了一人三头的阿修罗王的魔幻故事,上映两天就宣传撤档,猫眼评分4.9,豆瓣评分3.0,创历史最低。同时这部电影加上宣发,被估算净亏损在8亿左右,也是今年影视行业最大的亏损案。

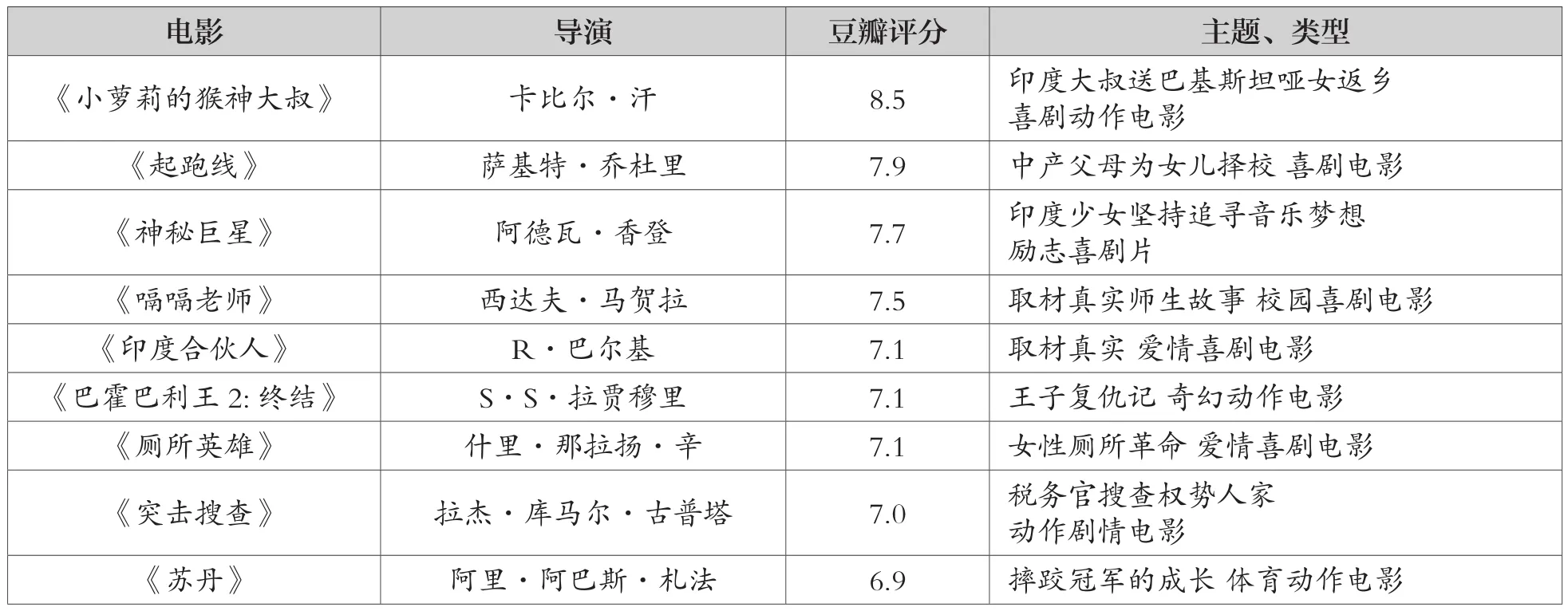

笔者还梳理了2018年在中国上映的豆瓣评分较高的印度电影(见表2),印度电影将目光投向了种族歧视、教育僵化、贪污腐败、男女不平等、种族隔离等极其尖锐的现实主义话题,类型鲜明,表现手法多样。但因其主题从印度的真实生活中提炼,与时代同步,又带有十足的民俗风情,加上其建构的话语语境与印度社会保持着一种良性有机的互动,在本土和海外都获得良好的口碑和票房。本次活动展映的影片《突击搜查》不算印度电影中的上乘之作,角色处理较平、结局过于理想,但对于印度官场的真实反映和税法制度的痛斥也让观众记忆犹新。

从2018年中国高分电影中,其实也能看出相同的规律,有从真实生活取材,找到当下人们生活中的痛点的——《我不是药神》(9.0分);有与中国著名学府清华大学百年历史息息相关的——《无问西东》(7.6分),“哀而不伤”的治愈系现实题材电影——《无名之辈》(8.2分)等等。应时而讲,建构有意义的主题,即使是从历史传统中寻找故事线索,也应该在其中寻找与当下意义的联系,这是讲好“本国故事”的第一步。

表2. 2018豆瓣得分较高的印度电影

(二)文本叙事——深度价值传播

故事是传播信息、传播文化的有效载体,好的故事也同样可以跨越民族、种族、宗教、国别。一带一路涉及国家众多,国情复杂,想要能够在电影发展中有所突破,故事文本的设置非常重要,优秀的文本叙事可以实现“本国梦”的深度价值传播。

伊朗是一个有着严苛的电影审查制度的国家,但近些年伊朗电影依旧突出国内审查的重围,在国际舞台上有着一席之地,与其故事文本的独特有着密不可分的关系。重要的一点是,伊朗电影在题材选择上远离政治,多将故事的视角投向儿童或者是老人,享誉国际的《小鞋子》和《白气球》就是典型的儿童电影。

本次影展中,伊朗电影《爱若重生》就将视角投向了老人这个群体,剧情非常简单,但充满温情。一对年过六旬的老夫妇过着简单平静的生活,儿子在国外工作平时难以顾及他们。丈夫一直说服妻子搬到养老院度过余生,但妻子坚持他们还可以自理。在妻子好容易被说服,家里却发生了变故,国外的儿子媳妇因意外去世,留下来唯一的孩子。这时的老人只能咬着牙带着唯一的孙女一起生活,却遭遇了种种不顺。这部电影延续了伊朗电影的现实主义传统,故事文本极其简单,但影像质朴、恬淡又温暖无奈,成为本次展映最受好评的影片。而故事文本中透露出来的坚强、宽容、独立与爱的主题也是一个普世价值观,与国际语境切合。

印度电影一向以故事文本见长,近两年我们看到的《摔跤吧爸爸》《印度合伙人》《厕所英雄》《起跑线》等都属于这类电影。他们回归到本土文化和语境,直击本国人民和他们的生活,将本民族的人物和故事嫁接到好莱坞的经典叙事框架中,获得国际认可。同时印度电影和伊朗电影在叙事中都简单质朴,“不炫技,不夸张,关注普通人的价值,淳朴和日常生活的戏剧性(故事),充满对现实的讽喻和批判。”[5]本次展映影片《突击搜查》延续了这一风格,一个英勇的所得税官员,在得到神秘证据后突击搜查了勒克瑙最有权势的人的宅邸,最终已一己之躯抗击了暴徒的袭击。影片中直击了印度的官场的贪污腐败、富豪们的偷税漏税,用个人英雄式的惨烈结局控诉了这一切。这种叙事结构与《厕所英雄》中凭一己之力扭转人们对于厕所的偏见、《印度合伙人》中凭一己之力在全印度推广姨妈巾呼吁女性健康的方式如出一辙。印度电影中个人英雄主义式的叙事方式与好莱坞的整体叙事模式与价值观相符,构建了有民族特色的“印度梦”,并逐渐渗透到其他国家。

(三)情感共鸣——文化共鸣的基础

喜怒哀乐是人类共通的情感,情感是电影在主题选择、叙事表达中传递出的一种感性体验,而这种体验与观影效果密切相关。情感共鸣是文化共鸣的基础,因为“文化从根本上来说是一种认同,而认同是诉诸每一个个体的情感、信念、价值取向的自愿的选择。”[6]

多民族、多种族、多宗教是一带一路上涉及国家的共同特色,这之间横亘着无数不可跨越的鸿沟,然而电影中传递的情感共鸣可以跨越鸿沟,弥合差异,制造大家共同的“本国梦”,加强社会凝聚力。

每个国家在表达情感的方式上大相径庭。印度电影一向在情感的表达上热烈浓郁、强烈直接,在民族歌舞的带动下让观众沉浸其中。伊朗电影在情感表达上就克制很多,质朴清新、简单温暖,以小见大从普通人的视角切入,在平时生活的点点滴滴中让观众感同身受。电影《爱若重生》中有一个经典镜头让人过目难忘,老夫妇领养了孙女后生活从原本的平静一下子就进入了忙乱中,尤其在一次丈夫不小心扭到腰后,妻子的生活更是陷入困境。腰伤不能起床的丈夫和嗷嗷待哺的孙女同时躺在床上,妻子左顾右盼,无可奈何,只能咬牙支撑。这种失独后的落寞、抚养第三代的艰辛、老伴儿受伤独自支撑的辛苦,瞬间击中了观众的泪点,让逐步步入老龄化、以独生子女为主的中国观众感同身受、感慨万千。

情感是叙事的重要一环,尤其是情感的冲突、激烈、矛盾、转化、升华更是推动了叙事,同时情感背后的价值观也是本国电影价值观的综合体现。这一点在印度电影中最为明显。《厕所英雄》中反映的是女性地位低下,但通过情感抗争和冲突最终体现了印度政府对于女性的态度转变;《起跑线》最初反映的是教育不公平,但通过他人影响及主人公自我反省,最终体现了观念的转变;《摔跤吧爸爸》最初体现的男女不平等,但通过爸爸强力坚持,最终当女儿站在国际赛场上全世界为她呐喊时,个人情感已经转换为民族情感、国家情感,从而获得更多共鸣。

(四)文化自信——从民族化到国际化的演变

党的十九大报告指出:“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。”

同理,电影传播是传播文化、体现文化自信的有效手段。伊朗电影、印度电影在全世界的影响力的攀升,更是证明了“越是民族的,越是世界的。”

歌舞情节是印度电影的民族标志,也是历来电影中的重要组成部分。但仔细梳理,会发现歌舞在印度电影中的占比越来越少。早期印度电影中,“一言不合就尬舞”是观众的集体印象。20世纪70年代的电影《大篷车》,原本希区柯克式的剧情被大量的歌舞元素淡化,最终破坏整体的叙事效果。到了《芭萨提的颜色》《三傻大闹好莱坞》《贫民窟的百万富翁》中,歌舞段落还有若干,但基本不影响主要的情节叙事。《摔跤吧爸爸》仅在好朋友的婚礼上有一场歌舞场景,完全配合情节不出戏。《神秘巨星》是以唱歌为主要情节的电影,却没有一场歌舞场景。《起跑线》《突击搜查》等新近的印度电影中也看不到与情节无关的歌舞场景。原本无歌舞,不印度,歌舞情节是印度民族自信的表现。但歌舞场景减少,从歌舞叙事到真正故事情节叙事的转变,更是体现印度电影创作理念的成熟和文化的自信,是从民族化到国际化的演变的标志。

从印度电影、伊朗电影、越南电影,到中国电影,他们的影响力在世界范围的提升,是“东方镜像的苏醒,其核心是深深植根于民族文化土壤理的‘独立精神’,是由此‘独立精神’所浸润的镜像叙述,从而深刻地体现了东方在现代文明演进上的一次‘突围之旅’”。[7]而现在我们要将东方镜像的突围延伸到“一带一路”沿线,向世界证明“越是民族的越是世界的”。

在第二届北京国际电影节上,很多记者和电影人问蒙特利尔国际电影节主席塞吉·洛西,什么样的电影在国外会更受欢迎。他回答:“答案只有一个,中国电影只有立足本土,讲好能体现自己文化的故事,才能在世界市场上取得更好的成绩。”[8]而从本次2018“一带一路”国际电影系列展映中看,立足本土、讲好本国故事、引发情感共鸣、体现文化自信的故事就是观众喜欢的电影。

习近平在十九大报告中指出,要“健全现代文化产业体系和市场体系,创新生产经营机制,完善文化经济政策,培育新型文化业态。……要加强中外人文交流,以我为主、兼收并蓄。推进国际传播能力建设,讲好中国故事,展现真实、立体、全面的中国。”这也是中国电影从本次“一带一路”国际电影系列展映活动中得到的最大启示。