中外合作办学课程体系建设研究

——以上海A大学国际经济与贸易专业(中美合作)为例

熊鸿军 富立友

(上海电机学院商学院,上海 201306)

随着经济全球化和我国改革开放的日益深化,对各类具有国际视野、通晓国际规则的人才提出了更加迫切的需要。站在国家战略发展的高度,2010年,我国颁布了《国家中长期教育改革和发展规划纲要》,提出要进一步扩大教育开放,广泛开展国际合作与教育服务的目标。由此,国内再次掀起了中外合作办学的热潮,力争抢滩国际化教育新阵地。据教育部统计,截至目前,全国经审批的各类中外合作办学项目和机构共有2539个,其中,本科以上层次项目和机构1248个,高职高专层次项目和机构928个[1]。

肇始于上世纪九十年代的中外合作办学,历经二十多年的发展,积累了大量的办学经验,开始由稚嫩走向成熟。然而,由于毕竟存在着思想观念、思维方式、教育体制、社会文化等方面的差异,也呈现出不少“水土不服”的现象。本课题将主要聚焦于本科合作办学中的核心内容——课程体系建设问题,在系统梳理前人研究的基础上,提出课程体系建设的新思路。

一、中外合作办学课程建设相关文献回顾

应用SCI、ISTP、EI三大文献和中文数据库,以中外合作办学、课程建设为关键词进行检索,并采取排除法,共收集到与本课题相关度较高的文献共计约50余篇,研究重点主要集中在课程建设和教学质量保障等方面。

(一) 对中外合作办学课程建设的研究

陈屏(2007)结合我国高校中澳合作办学课程体系的设计,分析了国际贸易专业教育过程中存在的问题,并提出明确培养目标,注重课程的特色构建,突出英语教学,构建国际化的课程体系等对策建议[2]。王晓明、孟春国(2009)调查了江苏省12 所院校中外合作办学雅思英语课程建设的现状,结果发现,课程缺少统一规划、教材选取不科学等问题,并提出了一些具体的推进课程建设的建议[3]。张晓如、程科(2009)阐述教育国际化与本土化的关系以及高等教育中构建课程体系的重要作用,分析了中外合作办学课程体系构建的原则,并针对江苏科技大学中外合作办学的情况,结合计算机专业的特点提出了课程体系的具体实施和构建方法[4]。孟春国(2010)重点分析了中外合作办学的语言类课程,提出分层设置的构想,以适应各地区、各高校之间的差异与个性化教学的需求[5]。刘平、于险波(2010)概括总结了我国高校中外合作办学中教材建设的六种基本情况,提出了明确教材使用目标、按课程群开发、中外教师共同合作开发、注重师资建设等建议[6]。夏宏伟(2011)认为当前我国中外合作办学存在教学课程设置和教材采用不合理的现象,提出在设置课程时,需要进一步协商与修改国际化课程体系的基本框架,考虑双方的国情差异、专业特色、课程的实际用途及学生的接受能力等各方面情况[7]。王保宇(2011)认为中外合作办学的核心在于课程设置,需要循序渐进,并由此提出了从双语教学到全英语教学、融合国内外先进的课程体系和教材体系、缩小国内外必修和选修课程的差异等持续深化发展的举措[8]。熊静漪(2011)立足于我国中外合作办学的实际情况,对我国现存的中外合作办学课程体系设置的现状进行梳理总结,并提出了一系列建议[9]。朱晓萍、于佳、王月志(2012)结合沈阳工程学院红河国际学院的办学实践,着重探讨了中外合作办学中课程教学模式现状、课程教学中存在的问题和解决办法及建议[10]。周元琴、赵英男(2013)结合计算机专业的特点,分析了中外合作办学课程体系构建的原则,并提出了课程体系的具体实施和构建方法[11]。于险波(2014)不仅对高校中外合作办学中英语课程设置、实施方法、相关建设以及固化课程建设成果等方面进行了研究,还对中外合作办学中英语教学师资队伍建设、不同课型的教师如何配合开展教学等问题进行了探索[12]。孙珂(2014)从国外大学为参照,构建了中外合作大学的“十”字型课程体系,以主干课程和拓展课程为纵横交叉,并突出国际性特征[13]。高兰兰、金光勇(2015)以长春理工大学光电信息科学与工程专业与美国特拉华州立大学本科合作办学项目为研究对象,阐述了引进课程选择方法,并提出了课程管理与教学实施的具体措施[14]。王思捷(2016)以浙江省高职院校的中外合作办学项目为研究对象,剖析了课程开发、课程体系建构等方面的现状与问题,并提出优化课程管理的若干建议[15]。夏苑、周彦晖(2017)以《web开发概述》课程为例,将项目管理思想引入教学,并融合案例式、任务驱动等教学方法,取得了一定的教学效果[16]。

(二)对中外合作办学教学质量保障的研究

佛朝晖(2006)从中外高校合作办学发展中出现的问题出发,针对高校合作办学特点,以当前国外高等教育质量保障体系为借鉴,建议构建内外结合的高校合作办学质量保障体系[17]。贺显军、徐庆军、曹受金(2008)针对当前中外合作办学的质量管理现状,借鉴当前国际上通行从内、外两个方面来保障教育质量的做法,就中外合作办学质量保障体系的构建提出了初步的设想[18]。林金辉(2011)分析了中外合作办学所面临的新机遇与挑战,提出要实现中外合作办学可持续发展,必须遵循中外合作办学的基本规律,坚持引进优质教育资源的原则,坚持公益性原则,加强质量监控与管理,严格依法管理等[19]。林金辉、刘梦今(2013)辨析了中外合作办学中出现一些深层次矛盾和问题,认为质量建设已经成为中外合作办学发展新阶段的鲜明主题。为此,提出了构建以审批准入机制、分类监管机制、评估认证机制、处罚退出机制为重点的四个质量保障机制[20]。郭丽君、李慧颖(2014)认为我国已有的中外合作办学质量保障体系存在的一定内在矛盾,制约了质量保障的实施效果。因此,需要中外合作办学双方明确各自的任务和职责,在管理模式上应实现从管理向治理的转型并逐步完善质量保障手段,在文化上应不断丰富完善质量保障标准,通过国际交流与合作扩大中国教育的国际影响力和认可度等[21]。宗平(2015)认为教学质量是中外合作办学成功与否的关键,而教学质量监控则是中外合作办学可持续发展的重要保证。在论述中外合作办学实施过程中的基本原则的基础上,给出了一种“三横五纵”的教学质量保障系统框架,并阐述了相关阶段和组成部分的作用与具体的实现途径[22]。刘扬、李晓燕、李名义(2016)基于学生满意度的视角,借鉴国内外高等教育教学质量评价指标,设计出五维量表。研究显示,学生对合作办学教学的期望值较高,但对教学的满意度水平偏低[23]。夏增强(2016)认为中外合作办学必须加强对教学质量的监控,并提出了一系列原则和操作办法[24]。孟韬(2017)基于网络治理理论,从政府、办学者和社会角度提出了质量保障体系框架,并构建了内外部多种主体共同参与治理的质量保障体系[25]。李阳(2017)以西部地区高校中外合作办学为研究对象,重点分析了招生、经费、师资、教学与课程等质量因素,结果发现生源质量整体水平不高、实质性引进外方教育资源的数量有限等原因,并提出了需要坚持内涵式发展,加强质量文化建设等一系列举措[26]。

(三)研究述评

通过对上述文献的系统梳理,我们发现存在着以下不足:

第一,课题体系设计比较笼统,难以落到实处。大多数研究提出了课程体系建设的原则,部分学者甚至在一定程度上结合了具体的学科专业。但是,有关具体课程设置、课程过渡、知识结构等方面鲜有研究,故所提的对策建议多流于形式,可操作性较差,难以落到实处。

第二,过多强调英语教学,对专业课程建设重视不够。在大多中外合作办学课程体系中,过分强调英语的作用,课程大都是围绕提高学生的英语水平而设置,忽视了对专业课程的建设。

第三,理论研究偏多,调查研究偏少。在中外合作办学课程体系设计研究中,多从理论或理性判断的视角出发,有着很强的内在逻辑性,也有一定的指导意义。但是作为实践性很强的课程建设,离不开调查研究。缺乏深入的调查研究,往往会导致理论指导的偏差。

基于以上研究的不足,本文基于教学实践,从学生和老师两个不同的角度展开深入调查,并充分考虑文化的差异性,坚持“上层设计、基层互动”的原则,构建出国际经济与贸易(中美合作)专业课程体系。

二、上海A大学国际经济与贸易(中美合作)专业课程体系现状剖析

应用问卷和访谈的方式,对上海A大学国际经济与贸易(中美合作)专业的任课教师和学生展开调研,深入了解该专业在课程体系构建、专业课程设置等方面的不足,以期为更加科学合理的课程体系建设奠定基础。

(一)上海A大学国际经济与贸易(中美合作)专业及课程体系略介

1.上海A大学国际经济与贸易(中美合作)专业情况

上海A大学国际经济与贸易(中美合作)专业是教育部2010年7月批准的该校与美国B大学合作举办的本科教育项目,纳入国家普通高等学校招生计划,学制4年,颁发中方普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书,以及外方的课程结业证明。

该专业每年招生2个班,计70人。自2011年首届招生迄今,已连续招生7届,毕业3届。毕业生中,不少通过合作项目,已在国外大学继续深造或就业,部分留在国内的同学也大多找到了对口的工作。

2.上海A大学国际经济与贸易(中美合作)专业课程体系现况

根据上海A大学国际经济与贸易(中美合作)专业人才培养方案,课程体系或设置可以分为2大平台,8大模块(见表1)。该体系共涵盖91门课程,其中通识教育课程平台包含必修课30门、选修课17门;专业能力课程平台包含必须课31门、选修课13门。此外,在上述课程体系中,安排有实验和实践课程,与理论课程形成一定的比例。

表1 国际经济与贸易(中美合作)专业课程设置情况

(二)调查与分析

为了真正了解上海A大学国际经济与贸易(中美合作)课程系统设置的科学性、有效性和合理性,我们在系统考察行业需求和专家建议,并借鉴国内外同类高校课程设置的基础上。本着“学生学好、老师教好、社会叫好”的目标和原则,制定了“自下而上”的调查方案,即主要从学生和老师两个层面,通过问卷和访谈,挖掘和把握他们在课程学习和教学中的“痛点”。

1.调查问卷描述统计

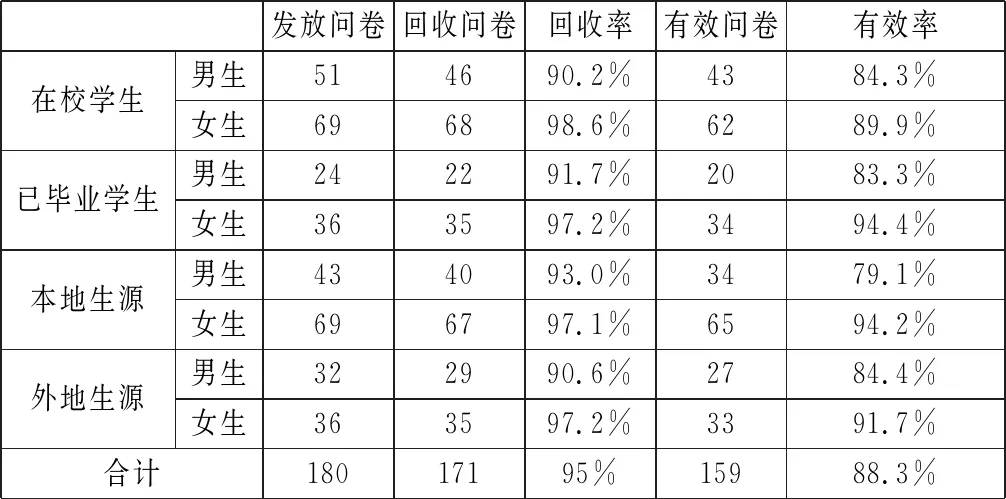

本次调研共计发放调查问卷180份,包括纸质问卷75分,电子问卷115分(应用问卷星平台),收回问卷171份,回收率95%,并依据答案雷同、有规律、未填全、多处涂改即作废的标准和原则,剔除废卷12份,实际有效问卷159份,有效率88.3%。具体统计情况如表2所示。

表2 上海A大学国际经济与贸易(中美合作)

在问卷发放过程中,我们尽量注意样本选择的随机性,避免选择性偏差(Selection Bias)。同时,为了样本的代表性,我们也将已毕业学生和在校学生、本地生源和外地生源及性别差异兼顾起来,力求达到最客观真实的效果。

2.结果分析与讨论

通过对问卷结果的挖掘和分析,我们发现,学生对课程设置的反映主要集中在课程层次、课程难易程度和课程时间分配等几个方面。

就课程层次而言,78%的同学认为层次不太清楚,仅仅明确选修和必修课并不能很好地界定课程的不同层次。另根据93%的已毕业学生反映,在目前课程设置中几乎没有前沿课程,而国际经济与贸易实务的发展却日新月异,例如:跨境电商的发展就非常迅猛,并代表未来发展的一种趋势,可是在我们的课程体系中却没有体现。

就课程难易程度而言,有72%的同学反映专业基础课和专业课混在一起,先后不分,增加了学习难度。尤其是对外地生源(英语水平普遍低于上海生源),比例高达85%,他们对“贸然”进入全英文学习模式很难适应,这就进一步增加了学习难度。

就课程时间分配而言,68%的同学认为专业基础课时间相对太少,还没来得及好好把握课程学习的节奏和消化课程内容,就直接进入到难度更大的专业课程学习,使他们难易适应,这在某种程度上也就增加了学习难度。

再对任课教师进行访谈,就学生们在问卷中所反映的系列问题做出进一步证实。部分教授专业基础课程的中国籍老师反映,外文教材往往篇幅很长,前期少有基础的同学,特别是英文水平稍差的同学,在阅读和理解方面都有着较大的困难。同时,在进入专业课程学习后,又由于学生前期基础不扎实,学习压力加大,使得部分同学逐渐对课程学习失去耐心和兴趣,表现出狂躁、不安,甚至逃避。

部分教授专业课程的外籍老师反映,学生们对国外的教学模式还不太适应,不习惯自主式学习方式,主要原因在于学生前期基础不扎实、学习方式还没有很好地转换。

从调查问卷和访谈的结果可以看出,老师和学生在“教”与“学”的过程中,遭遇诸多不畅和困难,究其原因,莫不与当前的课程设置有着很大的关系。因此,在深入分析当前课程设置不足的基础上,结合中国学生的特点,构建一个更加科学合理的课程体系显得尤为必要。

三、国际经济与贸易(中美合作)专业课程体系构建的理论与实践

针对国际经济与贸易(中美合作)现有课程体系中所存在的种种问题,我们拟建立一套以专业课程为主体的课程体系,即通识教育平台课程中的素质拓展课程和部分公共必修课将不纳入该课程体系(该类课程多为全国通用必修课程),重点探讨专业类课程。

(一)国际经济与贸易(中美合作)专业课程体系概念模型

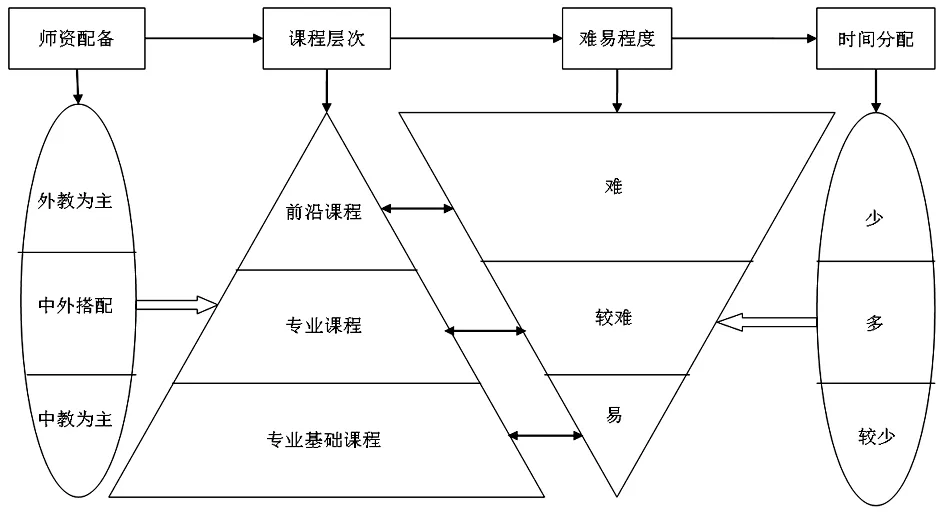

在对国际经济与贸易(中美合作)专业类课程深入研究的基础上,并依据课程的内容及其在整个专业培养体系中所担负的任务,将之划分为专业基础课程、专业课程和专题前沿课程三个层级或等级。同时,结合课程师资配备、难易程度和时间分配等不同维度,构建出一个国际经济与贸易(中美合作)专业课程层级模型(见图1)。

图1 国际经济与贸易(中美合作)课程体系概念模型

图1显示,对应不同的课程层次,在师资配备方面有所差别,根据课程层次,每一层级对应不同的难度;同时,在师资配备和时间分配方面进行相应的搭配。

此外,在构建课程体系层级模型的基础上,结合上海A大学国际经济与贸易(中美合作)专业,将课程进行细分,形成不同的课程群。

(二)国际经济与贸易(中美合作)专业课程体系建设的实践

图1给出了国际经济与贸易(中美合作)专业课程体系建设的顶层设计,理清了思路,明确了建设方向。但就如何实施仍需要进一步的底层设计和思考。结合该专业课程教学设计,本文提出了更加具体和切实可行的实施路径。

1.分级设计、阶梯晋升。如调查显示,国际经济与贸易(中美合作)专业的学生有较好的英语基础,但是贸然进入专业类课程的学习依然存在一定的困难。通常,刚进入专业课程学习阶段,学生普遍不适应,严重影响了学习效果。加上中国学生不主动课前预习,等待老师课堂讲解,更是加剧了学习难度。故此,在专业基础课程学习阶段,通过课程分级设计的方式,降低课程难度,引导学生快速适应和进入角色。

在实践中,课题组选定《Fundamentals of Management》课程作为试点。通过分级设计,课题组编写了简明读本,作为该门课程的预备课,内容主要包括专业词汇、重点概念、名人轶事、趣味故事等,要求学生在正式上课之前,自行认真阅读。待正式上课时,学生们已经对该门课程的基本内容有所了解,提升了学生学习的兴趣,也加快了学习进度。从该门课程试点的反馈来看,学生们普遍认为效果良好,帮助他们缩短了适应时间,快速进入了专业课程学习。老师们也认为,课堂效果大为改观,学生对课程理解程度加深,互动积极。

因此,通过对专业基础类课程分级设计,设立预备课程,可以帮助学生提前进入角色,减轻教师课程教学压力,达到夯实学生基础、提升学生兴趣、提高教学质量等多重效果。

2.模块设计、优化配置。针对专业课程和前沿课程中的部分课程,可以采取模块化教学,结合不同老师的专业兴趣,分块讲授,既可以发挥“专人专讲”的优势,又可以扩展学生的适应度和接受度。

课题组选定《English Correspondence for International Trade》课程作为尝试。召集5-6名能够讲授该门课程的“双师型”教师,经过反复讨论,确定自己最具优势或最熟悉的模块或章节。选定1名负责人,负责制定课程安排、组织协调、材料汇总等事宜。

在该门课程结束后,课程组对学生和老师们进行了再次访谈,结果表明,学生和老师们的满意度都提升了。学生们表示,通过接受不同老师授课,感受了不同的风格,增加了新鲜感,开阔了视野,增长了知识。授课老师们表示,发挥了各自最为擅长的优势,提升了老师成就感,也增加了学生接受度。从实践的效果来看,采取模块化设计、优化资源配置的课程设计模式不失为一种可取的方式。

随着我国对外开放的持续推进和教育领域国际合作的不断深入,中外合作办学将进一步发展,助推中国教育快速走向国际化。与此同时,我们也应意识到,中国教育快速国际化也将带来一系列的挑战。如何适应这种国际化趋势,培养国际化人才是必须解决的现实问题。

“万丈高楼平地起”。从专业建设着手、从课程体系建着手,做好基础性工作,从根本上破解我国教育国际化接轨的问题,培养出合格的国际化人才,服务于中外合作办学、服务于中国教育国际化、服务于中国改革开放。